van Dijk的社会—认知话语分析

辛 斌 刘 辰

(南京师范大学, 南京 210097)

1 引言

受后现代思潮下语言观向本体论厘革的影响,学者们开始关注语言本真的存在方式——话语。Halliday从宏观社会角度探索语言使用的外在需求,Fairclough, van Dijk, Chilton和Wodak等批评话语研究者从认知心理学与认知科学结合的角度对语篇展开讨论,重视认知的媒介作用。van Dijk建议运用社会化的方法研究话语加工的认知心理,试图通过对话语的语言学分析找出话语参与社会生活的证据。van Dijk作为篇章语言学的先驱之一,近几十年来对话语分析尤其是批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)做出持续的贡献,其关注的焦点包括篇章语义学(1977)、话语认知和行动的宏观结构理论(1980)、话语策略性加工理论(1983)、意识形态理论(1998)、知识与话语理论以及语境模型等(2005, 2008, 2009)。国内学者对van Dijk的研究主要集中在篇章话语理论,如徐赳赳(2005)、姜望琪(2012)和王晓军(2009),亦有学者对其认知语境视角展开探索,如辛斌(2007,2012)、汪徽和张辉(2014)等。

认知作为话语分析中经常被忽视的环节,近年来得到批评话语学者的日益关注,van Dijk从社会和认知两个视角重新定义话语,将其看作“社会互动的形式,也是社会认知的表达和再生产”,他重视个人及社会知识在文本解读中的作用,但更强调从认知的角度解释话语的社会属性(van Dijk 2014:12)。相较于社会语言学或语言人类学对语言与社会关系的讨论,van Dijk提出的“社会—认知话语分析”(Socio-cognitive Discourse Analysis,简称SCA),也叫“话语—认知—社会三角” (the Discourse-cognitive-society Triangle)理论,汲取多学科、多领域的养分,对心理表征、语篇加工过程以及共享知识、意识形态进行研究,将其广泛运用到种族主义话语研究中(van Dijk 1998, 2009)。van Dijk(1993)在对精英话语在种族主义再生产中作用的阐释中始终强调认知分析的重要性,认为基于族群的心理模式由社会表征(知识、态度、意识形态)塑造并影响控制着关于“他者”的社会行为和话语结构。van Dijk 的“社会—认知”话语分析较为抽象复杂,本文旨在对其源流、社会认知表征以及分析模式做出梳理。

2 van Dijk认知话语观的渊源

受Miller和Bartlet等人的影响,van Dijk在上世纪80年代开始对话语处理的认知心理产生浓厚的兴趣,从创立话语理解的认知学说(van Dijk 1980; van Dijk, Kintsch 1983)拓展到话语的社会心理层面。van Dijk 的“社会—认知”方法明确提出社会认知研究的必要性,这种认知既处于宏观层面的社会结构中,也处于微观层面具体的互动或事件中。该思想并非囿于某一孤立的观点,我们认为,社会心理学、认知心理学及认知语言学等为van Dijk 的“社会—认知”方法提供充分的理论和方法论支撑。

O’Halloran(2003)曾质疑CDA不注重运用认知研究和心理语言学的最新成果来支持或验证语篇或话语分析的结果,而van Dijk的社会认知理论源于其对认知心理学和社会心理学的研究,正是试图弥补这一缺憾。首先,心理语言学的基础是语言建构论的心智主义与联通论等,焦点在于人类的语言知识、世界知识和语境知识的交互心理过程,多从感知、认知、思维、记忆等方面对语言行为进行科学的解释与推测。关注语境对语言理解和生成的影响,侧重语言习得和使用的心理过程,强调动态变化性,尤其是语言的心理和生理基础、言语的心理机制,以及语言和思维的关系等。认知心理学通过研究人类数据编码、储存以及语言加工机制加深对人类语言和心智的认识。van Dijk(1980:225)认为解释话语的连贯性和宏观结构等特征,必须运用认知心理学的研究成果,关注知识的表达形式、记忆的类别以及建构特征、语言和语境的关系等,尤其强调知识对人类行为的决定作用。其次,心理模块观作为认知心理学研究的一种新范式,是对心理机制的探索,它对van Dijk的心智模型、语境模型理论产生不可忽视的作用。

最后,van Dijk的社会认知(social cognition)视角融合社会心理学的许多研究成果,如社会表征(social representation)、社会认同(social identity)以及符号边界(symbolic boundary)等理论和概念,旨在整合心理与社会的双重视角,对人类省思自身的社会存在、语篇的社会实践提供一种知识性的探寻。传统社会心理学忽视对思维在线的阐述,忽略社会环境和社会功能,既缺乏认知性也缺乏社会性。van Dijk在继承心理学研究成果的同时,深化心理机制、社会表征等的研究,并将其运用到对语篇或话语的分析中。

相较于心理学提供的理论准备,认知语言学拓展van Dijk的社会认知话语观的视野。以经验现实主义或体验哲学为基础,认知语言学关注话语产生、消费、传播中的共同规律和思维结构模式。认知语言学为CDA提供一个工具箱,可以用于分析和识别话语尤其是政治话语中用于影响或操纵受众的那些语言表达、认知过程和心理因素(Chilton 2004, O’Halloran 2004, Dirven 2005,Hart 2010)。认知语言学与社会认知话语分析都对语言背后的认知机制感兴趣,这也是决定话语意义的关键因素。此外,认知语言学强调认知、经验对于语境和意义的作用,语境作为一种认知表征,与话语参与者的认知能力和心理经验密切相关。认知语言学直接或间接地引入认知心理学的很多概念,如范畴化、图式、框架以及心理意象等, van Dijk对知识的模版表征、语境模型等的阐释从认知语言学那里受益匪浅。不过与认知语言学主要关注个体及其带有文化常规轨迹的心理空间的建构有所不同。van Dijk的社会认知话语理论则主要从社会问题出发,探求具体概念形成的社会动因和机制,尤其关注知识、信念、心智模型和语境模型等动态的社会属性。

3 个人认知和社会认知

van Dijk认为连接语篇与权力的关键便是认知,或者说社会认知,它包括心智模型、态度、意识形态等。大多数认知心理学或社会心理学理论对个人认知与社会认知的区分较为模糊,而van Dijk与Wodak对明确这两个概念做出重要贡献。Wodak指出,在我们一般观念中,认知主要包含人类大脑的主要功能、思维与感知、记忆、事件与情境的心智表征、语用语境、知识、意识形态以及态度等。(Wodak 2009:100) van Dijk和Kintsch则认为,“个人认知”着重解释个人心智与神经结构,指社会团体成员主观地产出与理解语篇的模式,表现为具体情境、事件、行动和人物的独特心理表征。(van Dijk, Kintsch 1983:137)

心理表征是客观世界的主观映现,以格式塔(Gestalt)的形式存在于我们的大脑中。离线(offline)心理表征和在线(online)心理表征交互作用,不断更新语篇信息的整体加工机制。迄今学者大多着重对离线心理表征展开研究(词汇句法结构、语篇结构研究等),认为离线心理表征作为一种知识结构在人的大脑中发挥的作用,只有通过对语篇意义的理解才会进入长期心理表征。20世纪80年代,van Dijk开始转向话语处理的认知心理研究,与美国心理学家Kintsch (同上 1983)合作创建话语认知处理的跨学科理论,包括动态、策略性加工理论以及心智模型理论等。他们充分关注在线(实时)心理表征,并区分3种层次的心理表征:字词层次的表层(surface)表征、语义结构层次的命题表征(又称语篇基面表征)、与先前知识整合而成的深层次的语篇整体表征,又称情境模型(situational model)或心智模型(mental mo-del)。这种区分有助于分析话语生成者如何操纵读者长期记忆中的语篇知识完成其意识形态的劝说与合法化的目的。与概念整合理论类似,van Dijk的心理表征也关注心理空间的延展,强调在线与离线表征的共同作用,重视语境的重要性,但更侧重于探索在线心理认知机制及其携带的态度与意识形态,解释话语加工过程中的在线动态语言处理(van Dijk 1988,1993)。

社会认知是“社会行为者在社会语境中习得、使用或改变的心智结构和运算系统,这一系统为社会群体、组织和文化中所有成员共享”,包括社会共有的情感、态度、意识形态以及记忆结构(van Dijk 2003:89)。社会认知具有不同的表征形式(图式、脚本、完形、心智模型等),通常储存于语义记忆或社会记忆中,必须历经去语境化、一般化和抽象化的过程。社会认知表征并非个人心智模型,具备社会以及互动性质和社会特性,一个群体的社会认知或者说社会表征可以反映语篇的解读框架以及成员的意识形态。van Dijk的社会认知方法既强调认知的社会性又未忽略认知的个体性,个人认知的互动特征被激活便可以成为社会认知的具体表现;当个人认识符合社会共识时,则会转变为社会认知。可见,社会认知成为个人与社会之间、个人观念和社会群体态度之间的连接,话语再生产实质上就是其社会认知的再创造。

4 情境模型与语境模型

van Dijk认为心智模型是活动参与者对社会情境特征进行的主观和社会建构,映射出空间—事件情景,反映着社会关系及社会行为,可称之为“情境模型”(situation model)。情境模型综合记忆领域关于知识表征的计算机模型和关于实时理解、并行加工的一些观点,提出关于阅读内部加工及其关键机制的一些具体和可验证的假设(王穗苹 莫雷 2001:103)。情境模型一方面表示社会认知在特定情境中的个人心智表征,另一面表示抽象、概括和去语境化过程的体验基础,内在于知识与态度的构建过程中。语篇的生成和解读需要借助个人经验的心智表征和事件或情境的心理表征,将个人行为与社会秩序、个人观点与集体观点(权力、控制)等紧密结合到一起。van Dijk认为情境模型不总是与话语表征完全一致,在言语交际中,参与者根据共享的社会知识,有选择地激活大脑中的心智模型,构筑话语的语义模型,这与语境模型(context model)息息相关。

van Dijk对语境和情境做出区分:情境表示现实事件中的交际,可以包罗万象,而语境是高度抽象的,抽象出只与言语交际相关的因素。语境不仅是一种离线的表征,也作为在线的耦合成分进入认知视野,它强调交际者对交际语境实施实时动态的主观建构。在语篇识解过程中,影响认知的输入信息会与实时情境产生互动联系,语言使用者通过语境模型可以对社会事件与社会行为进行心理表征。Fairclough与Wodak认为,“话语生成离不开语境,只有考虑到话语的具体情景,了解背后的惯例与规则,只有认识到他们内嵌于特定意识形态中,与过去紧密相连时,话语才有意义”(Fairclough, Wodak 1997:26)。认知语言学视语境为心智现象,强调认知心理的个体差异,系统功能语言学侧重话语和语境的层级结构,而van Dijk对语境的研究从认知心理学扩展到社会心理学、社会学和人类学,认为在话语识解过程中,影响认知的输入信息会与实时情境产生互动联系,语言使用者通过语境模型可以对社会事件与社会行为进行心理表征。语境模型存在于情景记忆中(episodic memory),是话语与社会交织的关键因素,是会话参与者根据社会的、互动的、或交际情景的相关特点所建构的特殊心智模型,既包括事件发生的情境(微观语境),也包含社会集团共享的社会表征(宏观语境)。语境模型包括时空、环境,事件参与者、社会行为和社会心理等方面(van Dijk 2009:39)。语境模型研究既关注拥有权力的精英阶层对社会的主导、统治,也关注普通人如何被动接受、反馈和重构话语体系的权力关系。因此,认知语境模型成为宏观社会结构、社会体系与微观的语言活动相结合的纽带。

5 知识与K-机制(knowledge-device)

对知识本性的讨论在哲学史上一直占有十分重要的地位,从亚里士多德、洛克到休谟、康德,他们都通过对知识的探讨来研究认知的本质。van Dijk指出社会认知的主要表现形式之一即是“知识”,通过知觉从外界获得信息,作为心理表征形式存储于人脑的长期记忆中。他反对将知识按照传统哲学的思路定义为公认的真理,认为世界上不存在绝对的知识,知识是在某一个历史阶段被某一个社会团体所认可的相对概念,“知识”被其定义为“一个认知共同体达成一致的那些信念”,大致可分为个人知识、社会知识、交际知识、团体知识、机构或集团知识、国家知识以及文化知识等(van Dijk 2003:85) 。不同类型的知识具备各自的心理表征、记忆存储方式和使用形式。我们日常经验中的一般知识,例如对自然灾害、战争、社会纷争的理解都来源于对公共话语心智模型的概括与抽象,存在于社会或语义记忆中。

认知科学认为,人类的知识以模板表征的方式被贮存和利用,用来描写和解释知识,包括框架(frames)、图式(schemata)和脚本(scripts)。van Dijk把这些概念和理论运用到社会认知体系的构建中。首先,社会—认知理论中的“框架”概念主要指理解词语概念意义的先决条件,着眼于情景知识的宏观结构,将关联的各认知元素组成一定阵列网络,旨在揭示话语现象的本质及其复杂性。van Dijk的框架概念既跟一般的生理学、生物学、心理学的规律与规范有关,也跟在社会环境中的无数规律、规范、习俗、人物、角色、职责、行为等有关(钱敏汝 1988:88)。其次,知识具备“图式”的构型,是“一种把记忆的信息联系在一起的知识结构”(van Dijk, Kintsch 1983:306)。Rumelhart(1980:82)运用图式理论说明语言图式、语篇图式和内容图式都是认知组块,对语篇进行加工时,读者往往自动提取其长期记忆中业已存在的知识与经验,自动选择并运用内化的语篇知识。话语生成者会有意识地创建某种心理图式,引导信息加工,规定读者预测、推理和记忆语篇的方式。van Dijk认为图式是一种认知性的宏观语义操作,包括长期记忆、背景知识,以及更高层次的复杂知识构型。van Dijk(1993)通过援用所谓的虚假难民图式,建立出积极的自我表征与消极的他人表征,是一种与社会心理范畴相关的群体图式,表示群体的态度或标志。另外,知识同样可表征为脚本,不过相较于框架的静态属性,脚本更强调知识的动态操作,是一种面向情节知识的构型。脚本的内在结构呈现出等级差异,较高层级的行为支配较低层级的行为,是以反复出现的、常识性的事件作为参照的知识结构(van Dijk 1980:236)。因而,知识可以被看成对以上这些模型的概括和提取,当话语参与双方处于相同的认知环境,持有相近的知识框架,他们便会自然而然地把心理图式内部诸成分加以合理排列组合,对知识脚本进行有效选择和扩展,从而合理地解读话语内容。

van Dijk(2008:83)强调无论是音调、词汇序列、语篇衔接与连贯、图式集合、言语行为都由知识系统控制,并提出“K-机制”假设。说者首先须要了解听者的背景知识,确认交际双方背景知识中的共享部分(common ground),推算出交际过程中应该预设或提醒的知识,辨认双方的社会身份以及所属的知识社团,从而操控各种知识来源,确保话语认知匹配现存的交际情境。知识机制策略主要包括:(1)预设听者或读者作为社会团体成员具备共同的社会知识基础;(2)如果听众属于不同社团,K-机制可能自动激活所属团体的社会知识(也可能产生误解);(3)如果是刚刚获取新的知识,那么这些知识必定是不可预设的知识;(4)交际知识是预设的话语参与双方共享的知识,如果存在疑惑,应该被提醒;(5)个人知识不一定是共享知识,因而不可进行预设。如果说语境模型是交流与话语的操控者,K-机制则是语境模型的控制中心。K-机制结合个人过去的经验与现在的体验,根据反馈不停地激活、构建、更新心理模型,在话语的生成与理解中发挥着根本的作用。

6 意识形态

社会认知方法的核心不仅包括社会共享的知识和态度,还有意识形态(ideology)。意识形态层面是最为宏观的、社会化的解释层面,它综合考虑参与者信念、表征以及评价系统。马克思主义、新马克思主义与反马克思主义多从社会与政治层面对意识形态进行解读,将其视为统治阶层或社会群体共享的概念系统、与日常生活息息相关的整体图式、合法化的策略表征或统治阶层表现出的负面形象等。辛斌(2016:22)指出,当代意识形态批评一直试图探索意义或观念如何影响现实社会中个人和群体的思想和行为方式,强调意识形态的对话性与语境性。van Dijk认为理解意识形态的关键在于弄清楚它的含义、组成机制、语境因素、功能及各种表现形式(语篇和社会实践形式、认知表征形式等)。首先,意识形态构成社会认知的基本框架,社会群体共享,由社会文化价值等相关概念组成,间接操控社会实践以及社会群体成员的话语和语言表达,具有认知性、社会性、普遍性、复杂性、语境依赖性等特征。其次,意识形态分析必须基于一定的理论框架,包括评价功能、内外群组分布、态度、情境模型、语境模型、偏见模型、话语控制等(van Dijk 1995:248)。意识形态控制团体成员的社会表现,揭示团体成员在话语生产和再生产中如何直接或间接地把话语和自身的社会地位和意识形态联系起来。 最后,van Dijk区分两种话语意识形态的分析模式:(1)发生或说者(production or speaker)模式,即从语篇生成者角度出发,首先对意识形态及其控制的社会认知进行分析,而后分析语篇或话语的具体表现形式;(2)解读或接受者(intepretation or recipient)模式:即首先对话语结构、篇章语义展开分析,厘清整个语篇的加工机制,再讨论意识形态。总之, van Dijk认为意识形态分析不是空泛的,分析必须考虑到语义、句法、语音、图式结构、语用功能等方面。篇章语义分析尤其有助于我们对意识形态的属性与功能进行合理定位,理解并阐释社会结构、社会制度的再现方式。

7 “社会—认知”话语分析模式

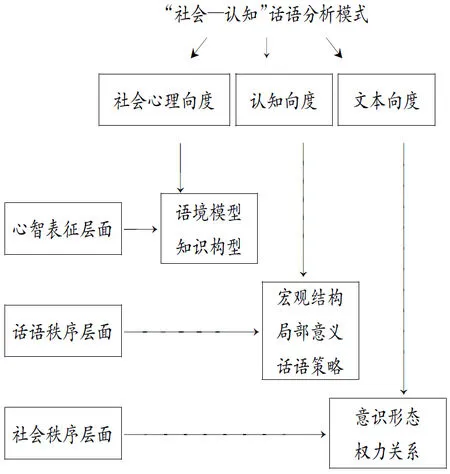

van Dijk建立一个较为完整的话语分析体系,主要在3个层面展开:心智表征与加工层面、话语秩序层面和社会秩序层面。首先从语境要素与话语特征开始,从知识构型着手,对导语、背景(历史与情境)、语境模型等进行分析。话语者不仅对交际环境构建主观表征,同时也对当下的交际活动,即整个交际情节 (包括交际事件本身),形成心理构念。语境对话语的控制不是决定性的,而是个人信仰、态度与社会文化准则等因素共同作用的结果。例如,对一篇演讲进行分析时,首先需要启动框架知识,激活个人与社会图式知识,这些知识影响话语的局部与整体连贯、蕴含、预设、前景与背景化等。其次,van Dijk研究语言理解的心理模式及语篇的心理现实性,强调宏观结构在语篇理解中的关键作用,而宏观视域下的语篇结构理解过程就是参与者主观语境模型构建过程。因而,话语秩序层面从宏观语义框架出发(macro-structure),探讨语篇或话语的宏观语言表达(例如,转述言语、含蓄表达、部分与整体关系、代词使用等),然后进行局部意义(local meaning)分析,特别关注命题的策略性含义与效果、语义蕴含和表意步骤等。最后,在语境分析与篇章语义阐释的基础上,挖掘更深层次的社会心理层面,将人们接受和熟识的意识形态去自然化(denatura-lize),弄清楚语篇生成者的态度和隐含的意识形态及其效果。在这个层面上的分析,往往需要跨学科的(如神经心理学、进化心理学、社会学)视野与理论方法,通过学科间的相互借鉴和融合,不断完善现有的话语分析理论。我们可以把van Dijk的“社会—认知”话语分析图示如下:

8 结束语

对于心智模型、认知语境的研究,如今愈来愈呈现出跨学科、多学科研究趋势,已取得较多具有理论和应用价值的研究成果。例如,人类认知偏好(cognitive bias)和风险知觉(risk perception)模型、人工智能(artificial intelligence)模型等。本文追溯心理语言学与认知心理学为社会认知理论提供的理论支持,从心智模型、语境模型、知识机制与意识形态等方面进行初步探讨,挖掘认知、话语和社会的紧密联系。van Dijk的社会认知理念是对传统认知概念的一种继承与发展。不过,语境模型本质是主观的、动态的概念,其控制话语产出和理解的细节仍不得而知,准确的解释与合理的完善还需要更多学者的研究支撑。我们认为,以van Dijk 的“社会—认知”话语分析为理论基础,在认知层面融汇认知语言学、进化心理学以及人工智能等研究成果,在社会层面借鉴认知语用学和社会语言学等的理论和方法,将会使批评话语分析日臻成熟与完善。

姜望琪. 篇章结构刍议论[J]. 当代修辞学, 2012(4).

钱敏汝. 戴伊克的宏观结构论(上)[J]. 国外语言学, 1988(3)

塞尔日·莫斯科维奇. 社会表征[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2011.

汪 徽张 辉. 批评认知语言学的研究路径——兼评van Dijk的《话语与语境》和《社会与话语》[J].外语研究, 2014(3).

王穗苹莫 雷. 篇章阅读理解的认知研究[J]. 华南师范大学学报, 2001(4).

王晓军. 范代克的话语科学观研究[J]. 外语学刊, 2009(1).

辛斌.批评语篇分析的社会和认知取向[J]. 外语研究, 2007(6).

辛斌.批评话语分析中的认知话语分析[J]. 外语与外语教学, 2012(4)

辛斌. 巴赫金学派的语言意识形态观和批评话语分析[J].外语学刊, 2016(1).

徐赳赳. van Dijk的话语观[J]. 外语教学与研究, 2005(5).

Chilton, P.AnalysingPoliticalDiscourse[M]. London: Routledge, 2004.

Dirven, R. Major Strands in Cognitive Linguistics[A]. In: Francisco, J.R., Sandra, P.C.(Eds.),CognitiveLinguistics:InternalDynamicsandInterdisciplinaryInteraction[C]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2005.

Fairclough, N., Wodak, R. Critical Discourse Analysis[A]. In: van Dijk, T.A.(Ed.),DiscourseStudies:AMultidisciplinaryIntroduction:DiscourseasSocialInteraction[C]. London: Sage, 1997.

Hart, C.CriticalDiscourseAnalysisandCognitiveScience:NewPerspectivesonImmigrationDiscourse[M]. Basingstoke: Palgrave, 2010.

O’Halloran, K.CriticalDiscourseAnalysisandLanguageCognition[M]. Edinburgh: EUP, 2003.

Rumelhart, D.E.Schemata:TheBuildingBlocksofCognition[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1980.

Schank, R.C., Abelson, R.P.Scripts,Plans,Goals,andUnderstanding[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1977.

van Dijk, T.A.TextandContext:ExplorationsintheSemanticsandPragmaticsofDiscourse[M]. London: Longman Singapore Publishers Pte Ltd., 1977.

van Dijk, T.A.Macrostructures[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1980.

van Dijk, T.A. Principles of Critical Discourse Analysis[J].Discourse&Society, 1993(4).

van Dijk, T.A. Discourse Semantics and Ideology [J].Discourse&Society, 1995(6).

van Dijk, T.A.Ideology:AnInterdisciplinaryApproach[M]. London: Sage, 1998.

van Dijk, T.A. Multidisciplinary CDA: A Plea for Diversity[A]. In:Wodak, R., Meyer, M.(Eds.),MethodsofCriticalDiscourseAnalysis[C]. London: Sage, 2001.

van Dijk, T.A. The Discourse-knowledge Interface[A]. In: Weiss, G., Wodak, R.(Eds),CriticalDiscourseAnalysis:TheoryandInterdisciplinarity[C]. London: MacMillan, 2003.

van Dijk, T.A. Contextual Knowledge Management in Discourse Production[A]. In: Wodak, R., Chilton, P.(Eds.),ANewAgendainCriticalDiscourseAnalysis[C]. Amsterdam: John Benjamins, 2005.

van Dijk, T.A.DiscourseandContext:ASocio-cognitiveApproach[M].Cambridge:Cambridge University Press, 2008.

van Dijk, T.A.SocietyandDiscourse:HowSocialContextsInfluenceTextandTalk[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

van Dijk, T.A.DiscourseandKnowledge:ASociocognitiveApproach[M]. London: Cambridge University Press, 2014.

van Dijk, T.A., Kintsch, G.StrategiesofDiscourseComprehension[M]. New York: Academic Press, 1983.

Wodak, R., Meyer, M.MethodsofCriticalDiscourseAnalysis[M]. London: Sage, 2009.