基于微粒观的盐溶液性质复习研究

赖增荣

摘要:以NaHSO3溶液性质的教学设计为例,介绍了溶液中存在微粒的判断方法、微粒之间的平衡关系;从静态到动态、定性到定量、单相体系到多相体系等视角了解离子平衡的应用等。构建了微粒观统领下认识溶液性质的思路,有利于学生加深宏观现象与微观探析关系的理解,提高问题解决的能力,同时也促进教师专业素养提升。

关键词:微粒观;盐溶液性质;复习离子平衡认识思路

文章编号:1005–6629(2017)3–0035–06 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1 微粒观在盐溶液性质复习中的指导作用

高中学生通过各模块知识的学习,对微粒观有了一定的认识。但许多学生仅将微粒观以知识的形态储存于大脑中,认为化学观念与其他具体化学知识一样,仅仅是一种学科知识;不能自觉地将微粒观作为学习化学的指导思想。构建化学微粒观的根本目的之一是能从微粒视角思考、解决溶液中的离子平衡问题,探析或推测溶液中离子反应所表现出来的宏观现象。利用微粒观来分析解决有关溶液中的化学问题,既能加深对微粒观的认识与理解,又能从微观视角探析溶液的宏观性质,充分体现化学观念在认识物质性质过程中的特殊作用。一定层次的微粒观又能指导宏观变化的研究[1];在高三复习课教学中,引导学生建立“从微粒观的视角分析、解决化学问题”的基本思路,既能加深对微粒观念的理解,又能发挥微粒观对复习的指导和统领作用,还能提升复习效率,体现微粒观构建在不同教学阶段中的螺旋上升,令人耳目一新[2]。

2 盐溶液中的微粒观

2.1 微粒观主要内容

综合不同研究者对微粒观的描述,其观点主要包括:物质是由分子、原子、离子等微粒构成的,这些微粒很小;微粒是不断运动的;微粒之间存在相互作用[3];化学是在分子、原子水平上研究物质的组成、结构、性质及其变化的学科[4];微粒观也可以从内容属性(即学科知识)和思维属性(解决问题的思路和方法)两个维度进行理解[5];微粒观是从微观的角度,从微粒的种类、微粒的存在、微粒的相互作用、微粒的运动和变化以及微粒数量等层面,形成对化学物质及其变化的认识[6]。

2.2 课标对盐溶液微粒观的要求

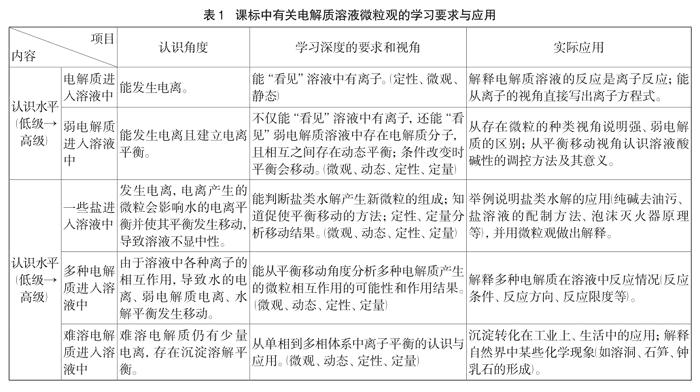

溶液的性质是由溶液中存在的微粒种类、微粒数量的多少及其相互之间关系决定的[7]。课程标准对溶液中的微粒观要求,可以从认识角度、学习深度、应用等方面进行描述,具体如表1。

2.3 学生现有微粒观的认识水平

2.3.1 将微粒观作为一种陈述性知识

头脑中只有微粒观的知识,没有转化为观念。在实际情境中,不能自觉或敏感地从微粒的视角分析问题、解决问题。

例如在表述NaHCO3溶液与足量的石灰水反应的离子方程式时,学生按以下顺序来完成任务:

写出化学方程式→将溶于水的强电解质改写成离子→删去式子两边相同的离子→得出离子方程式。

作为初学者,按上述程序书写离子方程式无可厚非。但是在学习完溶液中的离子平衡后再按上述步骤书写离子方程式,就说明微粒观的认识水平处于低级状态或仅仅将微粒观看成是一种陈述性知识。

从微粒观视角来书写上述反应的离子方程式的要求:依据离子反应之间定量关系,直接写出离子方程式。

2.3.2 微粒观认识处于静态水平

在分析“分别用相同物质的量浓度的盐酸、醋酸溶液中和相同量的NaOH,所需两种酸的体积大小关系”问题时,许多学生认为所需醋酸溶液体积大,他们的理由是:醋酸属于弱电解质,其电离产生的[H+]较小。

显然,学生不知道弱电解质在溶液中存在电离平衡,也不知道电离平衡是动态的、可移动的。这些情况均说明学生的微粒观的认识处于静态水平。

2.3.3 微粒观认识处于定性水平

在分析“25℃,将0.1 mol·L-1醋酸钠溶液加水稀释时,水解平衡向什么方向移动?移动后溶液中[OH-]如何变化?”问题时,不少学生认为水解平衡向右移动,因为溶液越稀,离子之间结合机会越少;稀释后溶液中[OH-]变大,因为水解平衡向右移动,产生了更多的OH-。

这些学生只能从定性角度来分析问题,无法从溶液中各种离子浓度之间存在的定量关系加以分析;当有多个因素同时对一个问题发生影响时,可能就无法得出正确的结论。

若从Q(浓度商)与水解平衡常数K的相对大小、以及K=[OH-]·[CH3COOH]/[CH3COO-]的关系分析,则上述问题迎刃而解。

3 微粒观统领下盐溶液的性质专题复习案例研究

以NaHSO3溶液的性质为例,在微粒观统领下复习盐溶液性质的教学设计如下:

3.1 依据学生微粒观水平确定学习目标

(1)以NaHSO3溶液与Ba(OH)2溶液的反应为例,能正确判断盐溶液中存在的离子、分子的种类以及它们之间的定量关系,解释产生这些微粒的原因;并能从微粒的视角直接写出反应的离子方程式(突出微粒产生途径及其定量关系、从微粒角度分析化学反应);

(2)以NaHSO3溶液为例,能找出盐溶液中微粒之间的平衡体系,知道影响这些平衡的因素以及移动的结果(突出微粒观、平衡观、动态观);

(3)能依據溶液中存在的微粒及平衡,预测盐溶液可能具有的性质,并能设计实验加以证明(突出运用微粒观预测盐溶液的宏观性质);

(4)给定两种电解质溶液,能分析其反应方向、反应限度;能分析多相体系(固、液相)中离子平衡及其移动的应用(突出微粒之间的定量关系、多相体系中离子平衡的应用);

(5)构建从微粒观视角认识盐溶液性质的基本思路,并能进行迁移。

3.2 教学过程设计

3.2.1从微粒观认识盐溶液的组成与性质

[学生活动1]

在0.1 mol·L-1 NaHSO3溶液中加入少量Ba(OH)2溶液,产生白色沉淀。

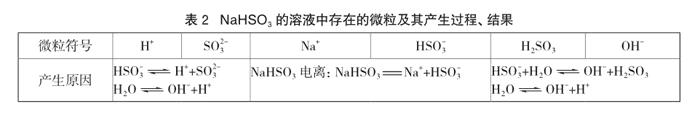

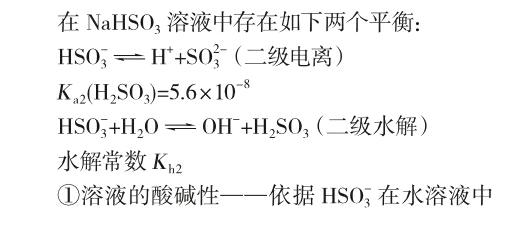

①用化学用语表示NaHSO3溶液中存在的离子、分子(H2O除外)的产生过程[已知: Ka1(H2SO3)=1.23×10-2;Ka2(H2SO3)=5.6×10-8]。

②先分析NaHSO3溶液、Ba(OH)2溶液中存在的主要离子及其数目关系,再分析将这两种溶液混合后,微粒之间反应情况,直接写出反应的离子方程式(不要通过“先写反应的化学方程式,再改写为离子方程式”的方法书写离子方程式),说明分析思路。

③至少提出三种使0.1 mol·L-1 NaHSO3溶液中的c(HSO3-)减小的措施。

[问题①设计意图]

落实“盐溶于水时,能发生电离,还可能发生水解,从而产生各种离子、分子”的观念认识,落实能“看见”盐溶液中离子、分子的目标;并学会用微观符号表征有关微粒变化;认识到微粒产生的过程可能存在动态平衡。具体分析思路及结果如表2。

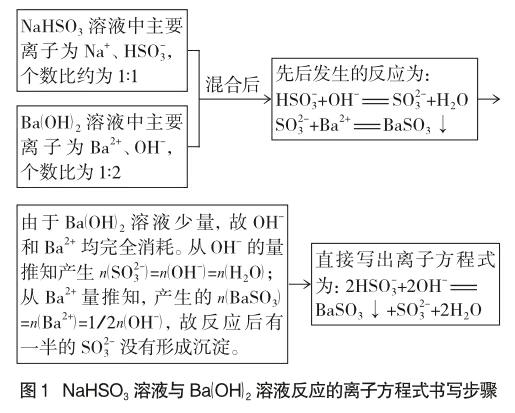

[问题②设计意图]

引导学生从溶液中存在的主要微粒及其反应的定量关系分析离子反应,落实微粒观中的定量观。分析思路和结果如图1。

[问题③设计意图]

通过该问题的解剖分析,落实“盐溶液中的微粒之间存在平衡,平衡是动态的、可以移动的”平衡观、动态观的目标。

3.2.2 从微粒观预测溶液的性质

[学生活动2]

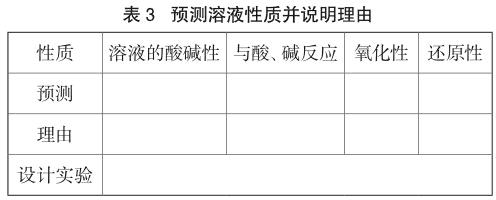

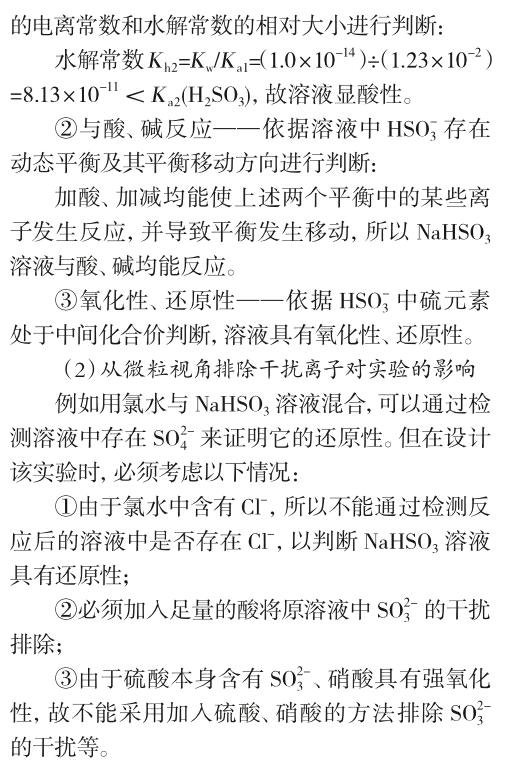

依据NaHSO3溶液存在的微粒及平衡关系,请你预测NaHSO3溶液可能具有的性質,说明你的预测理由;设计实验证明你对溶液具有“还原性”的判断。将结果填入表3。

[设计意图]

(1)构建“从微粒种类、微粒之间的平衡、核心元素化合价等视角预测盐溶液的宏观性质”的基本思路。

3.2.3 从离子平衡判断盐溶液的反应方向与限度

[学生活动3]

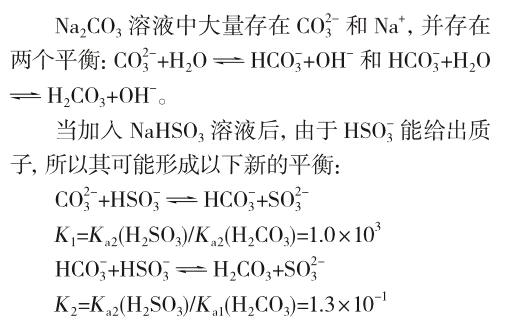

NaHSO3溶液与Na2CO3溶液能否发生反应?若能反应,主要反应产物是什么?

[设计意图]

要求学生依据化学平衡常数,分析离子之间能否发生反应和反应的限度,以探查学生在新情境中分析电解质溶液之间反应结果的能力,并归纳出解决问题的策略。

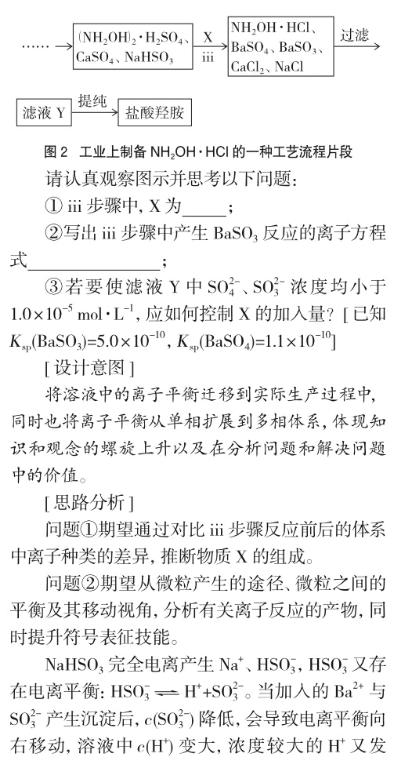

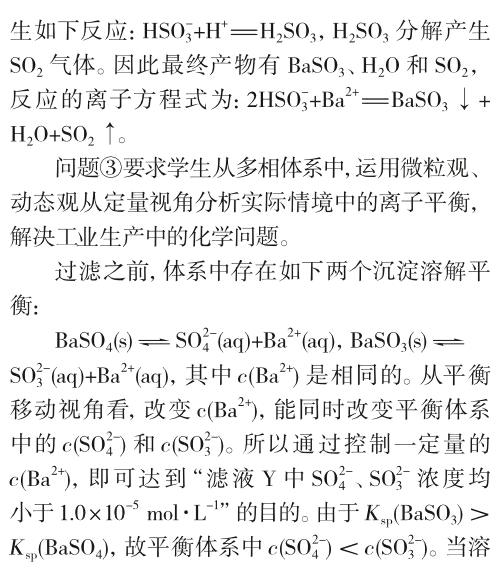

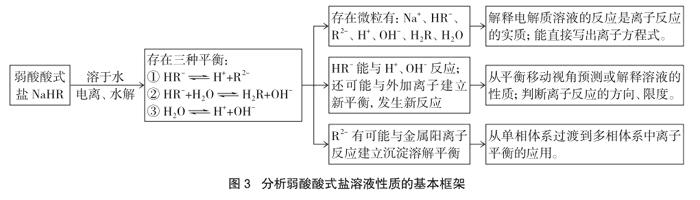

K1很大,表明反应趋势很大,只要溶液中反应物离子浓度很小即可满足Q K2较小,表明反应趋势很小,即使溶液中反应物离子浓度较小,仍可能导致Q>K,因此反应较难向右进行,且平衡时反应限度也很小。 [方法归纳] 找出溶液中存在的离子及存在的平衡→混合溶液中微粒之间可能存在的新平衡,并求出其平衡常数K→利用K大小判断相关反应的方向和限度。 3.2.4 离子平衡的应用 [学生活动4] 工业上制备NH2OH·HCl(盐酸羟胺)的一种工艺流程片段如下图2所示。 4 实践反思 通过本课时的设计与教学活动,教师、学生都会有较大收获。 4.1 学生方面 能更为深刻理解溶液所表现出的各种宏观性质,均是由溶液中的微粒的种类、离子平衡移动决定的;知道用微粒观可以预测或探析溶液的许多性质;体验了运用微粒观构建分析问题、解决问题的基本思路,进一步认识到用化学观念看待化学问题的价值意义,最终养成在新情境中自觉运用化学基本观念解决问题的习惯。构建学科基本观念,不仅能使学生对学科思想有深刻的领悟,也能培养学生学习迁移能力,提高学生解决问题的能力[8]。 4.2 教师方面 在教学设计过程中,教师必须认真梳理课标要求,从课标中抽提出微粒观的基本内容及其价值,同时在教科书中寻找落实微粒观构建与应用的教学内容,概括出中学化学微粒观的基本内容、学习要求、应用价值,结合学生的微粒观已有水平确定教学目标,再设计相关的教学事件将教学目标逐一落实到位。上述一系列思考和分析过程,对提升教师学科素养和专业能力大有裨益; 在教学实施时,由于对学生的认知要求遵循由浅入深、由易到难的顺序:宏观到微观、定性到定量、静态到动态、单相体系到多相体系,所以在教学过程中势必会出现这样那样的问题,这就要求教师善于捕捉课堂动态,寻找课堂中生成的教学资源,充分发挥自身的智慧,及时调整教学行为,以便更好地落实教学目标,在此过程中教师的教育教学能力也得到提升。 参考文献: [1]程绍山.运用微粒观开发复分解反应教学价值的实践与研究[J].化学教育,2015,(15):29. [2]张彩玲.基于微粒观构建“换个角度看世界”主题复习教学设计[J].化学教学,2013,(6):28. [3]毕华林,卢巍.化学基本观念的内涵及其教学价值[J].中学化学教学参考,2011,(6):5. [4]朱玉军.中学化学的基本观念探讨[J].中国教育学刊,2013,(11):72~73. [5]陈瑞雪.以微粒观促进学生对化学知识的深入理解[J].化学教育,2013,(1):19. [6]杨梓生,吴菊华.中学化学教师专业发展的十二堂必修课[M].上海:华东师范大学出版社,2015:96. [7]赖思恒.立足微粒认识的初中元素化合物教学研究与实践[J].化学教学,2013,(9):21. [8]王琦,胡小璐.运用观念构建复习溶液中微粒浓度关系的课例[J].中学化学教学参考,2013,(5):37.