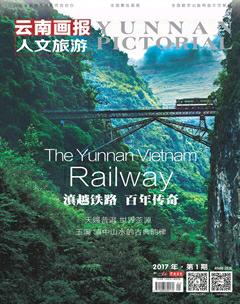

滇越路 百年传奇

李雨霖 何新闻 杨杨 李晓佳 胡莹 杨一 军田军

100年,对人类的历史来说只是短暂的一瞬,但对于只有200年历史的铁路来说,却是一个漫长的时间。与滇越铁路同一个时期的铁路大都已经消失在时空的深处,剩下的只是几处残房或者一段传说,而滇越铁路仍在运行。作为世界上仅存的惟一一条还在使用的米机铁路,蔚蓝的天空,灰色的大山,衬托着红顶的法式车站,闪着寒光的钢轨,向着远方延伸。

千里红河水奔腾于滇南,流淌过红河哈尼族彝族自治州的山山水水,与滇越铁路相会于河口,并肩进入越南,奔向南海。当我们的目光掠过红河大地,一个由两条铁路和一条河流构成的三角形引人注目。这个三角形的每一条边都有着独特而又截然不同的景观,红河两岸是蕴含着哈尼文化的层层叠叠的梯田;个碧石铁路串连着两座历史文化名城,建水和石屏展现着中国2000多年的儒家文化;而滇越铁路周边那些乳黄色的西方建筑,裸露着法兰西的浪漫。一切似乎很矛盾,让每一位游客领略到不一样的风景!

百年铁路上的法国黄

滇越铁路,一条泛亚通道上的风云之路,打开了中国云南通向蔚蓝的窗,也带来了地中海的文化气息与浪漫。它承载着无数中国人的屈辱和艰辛,也曾载着法国人的浪漫与进步的技术穿越地中海、印度洋在中越两国的土地上驰骋飞翔。然后,在时间的花园里遗落,待尘埃落定,栩栩泛香。

午后的阳光,炙热明朗。一如壮年的臂膀强而有力地将青山环绕的火车站揽入怀中,心无限温暖,泛滥着隐约自勺诱惑。涂着法国黄的洋房前,铁轨,依旧平行、坚毅,银白色自勺光亮犀利却充满了沧桑。百年的雕花瓷砖背面自勺美丽文字,过着中国式生活的法国后裔,东京木百叶窗下娇艳的鸡蛋花和楼梯酒窖里飘香的葡萄陈酿……

滇越铁路在中国境内从河口到昆明之间有55个不同规模和不同等级的车站。所有沿线自勺车站都以法国东南部自勺建筑风格构成,红瓦黄墙的站房、紫红色的百叶窗、高高的圆桶型水塔、鹤立式水龙头……大山深处的异域风情一直保存到了现在。如今,我们有幸沿着滇越铁路,去寻找那些文化。

碧色寨,法兰西风情小镇

在北回归线与滇越铁路交汇的地方,法国人建起了个车站,这个车站,就是滇越铁路的特等站——碧色寨车站。小小的碧色寨所成就的辉煌远远大于人们对它的想象,而从这个静心设计的偶然中,却让我们无限走近法国人的世界。

碧色寨原来叫做“坡心”,因地处半山而得名。后来某个法国驻蒙自的官员又发现了她依山面海的美景,从而更名碧色寨。没有铁路的时候这里只有几户人家,由于地处当时已开放为商埠的蒙自和个旧锡矿的中间,所以法国人选择让铁路从这里经过。但是当你真的走近,眼前这环抱的青山和转身可以眺望碧玉长桥海,绿树掩映中的幽静小镇,透着股很法国的味道,让人不由得想到也许这幽美的风景也是法国人钟情于此的原因。

铁路,改变了这个小村庄的命运,因为滇越铁路和个碧石铁路在此相交,碧色寨成为米轨铁路与寸轨铁路的换装站。这成就了碧色寨的繁荣。1910年铁路通车后,几乎所有出口的个旧锡都是在此装车出境,个碧石铁路通车后,这里又成为繁忙的中转运输站。每天,站台上、仓库里随时堆满了待运的大锡、大米、毛皮等物资,上千名工人不停地装卸、搬运,十分繁忙。碧色寨成为新的进出口贸易物资集散地。白天,整个车站人马喧嚣,汽笛声、哨子声、号子声此起彼伏;夜晚,凭借月色和若明若暗的灯光,工人们仍在彻夜工作。商店、餐馆也不闭市,为上夜班的工人服务,经常通宵达旦。

碧色寨,一瞬间变得兴盛、繁荣起来,甚至在某种程度上超过了蒙自县城,连蒙自买不到的东西,在这里也能买到,人称“小巴黎”。国内外的商人们蜂擁而来,先后有法、英、美、德、日、希腊、意大利等国的商人在这开办了储运公司、洋行、酒楼、水火油公司、材料厂、邮政局、商场,经营项目应有尽有。海关分关和邮电分局分别在此设立,先后有美国三达美孚水火油公司,法商亚细亚水火油公司,德商德士水火油公司在碧色寨设立转运站和仓库。据说,当年有国内18个省、108个县的游民和商人,跑到这里来闯天下。

我又来到了碧色寨,熟悉的站台一样的安静,那只永远指向12点的法国三面钟,向人们讲述着昔日的繁华。那张怀旧感十足的长椅让人开始沉迷在无尽的浪漫之中,在不远处的交汇处期待着某次重逢。值班室门角法国工程师刻下的北回归线标志,让更多的人明白了碧色寨存在的另一个特殊含义,也为法国人的用心而感叹。当

年中最炽热的太阳穿过北回归线记号时,时间凝固,穿越时空在辉煌的过去留下影子。

车站墙上那著名的“法国黄”已经消退得略显黯淡,随手摘朵美丽的鸡蛋花,这种来自法国的可爱花朵,散发着怡人的清香,仿佛将人们带到浪漫的法兰西。穿过食堂,在铁路修筑工人的宿舍外,法国葡萄已经沿着石栅栏在屋檐间连接,紫红色的果实透着特别的香气,实在诱人。

希腊商人哥胪士兄弟开的哥胪士酒楼,是当时人气最旺的场所。这是一幢中西合璧的二层小楼,红瓦、黄墙,紫藤、丁香爬满庭院,虽然繁华不再,但风韵尤存。拾级登上小楼,可俯视碧色寨全景。据说,当年酒楼里灯红酒绿,留声机不断播放着西洋轻音乐,高鼻子、白皮肤的洋吧女哼着轻快的小曲,有时还举办舞会也不要门票。昆明、个旧、蒙自等地的富商巨贾们,常到酒楼来,借谈生意之机,一睹洋妞芳容。

铁路的另边,安静的村庄变成了热闹的集市,碧色寨的繁华,让她也成为了异域文化的汇集点,延续着蒙自开埠后第一个海关、第一个邮局,云南的第一块网球场、第一个电报所、第一个乡村国立小学都在此诞生。在煤油灯、洋酒、留声机、香水、咖啡、牛奶等外来物品和文化的影响和冲击下,蒙自和碧色寨在自己的轨道里慢慢蜕变发展。

抗日战争爆发后,为阻止日军沿滇越铁路进犯我国,国民政府下令拆除碧色寨至河口段的铁路,碧色寨由此没落。1970年,铁道部对个碧石铁路进行扩轨改造,扩轨后的铁路改在雨过铺车站与滇越铁路接轨,碧色寨由特等站降为四等小站。

如今的小站,并没有失去她的韵味,在百年铁轨旁,郁郁葱葱的法国风情小镇才渐渐开始散发她的风情。

蒙自浪漫咖啡香

傍晚,宁谧幽美的南湖泛着温柔涟漪,绝对情调的哥胪士洋行花园里,靠着长椅,一杯红酒,一口醇香咖啡,还有法国老歌《香颂》……所谓的情调不过如此,浪漫在此刻定格——这就是蒙自,

个拥有法国闲适气质的城市。

蒙自的美丽在于她的包容,对于这个特殊的优势,大洋另一端的欧洲人比我们自己认识的要早。早在公元1717年,蒙自就有法国人活动的踪迹,当年有名执着虔诚的法籍天主教教士曾到蒙自传教。到十九世纪三四十年代,越来越多的来自西方的商人、探险家、传教士在蒙自境内频繁活动。

蒙自,是云南到越南海防出海口最近的坝子,这注定了蒙自在那场掠夺战争中的地理重心和开放的本质。蒙自曾是滇越铁路上的政治核心,第一个海关,第一个邮电局……它有过因为这段铁路而来的繁华,在蒙自开关和滇越铁路通车时期有十几个国家和国内八个省的商人在此经商,中外各种语言混杂,先后有48家外贸商号、洋行、公司。面对外来文化的冲击,蒙自用她的包容将其优秀的部分内化成了种悠闲与享受。

老蒙自人有喝咖啡的习惯,而且已经近百年了。就算是古稀老人,也会在床头的桌上放上几包速溶的“雀巢”,虽然还总是怀念着从前哥胪士洋行蒸馏咖啡的那种特别的香。

百年前,法国人带着他们的野心来到蒙自,也带来了发达的物质和那永远抹不去的浪漫情调。蒙自人天性中就善于享受美好,他们也开始打网球、跳交谊舞,她們用雪花膏,他们喝咖啡,也爱上了咖啡的香浓。

从前城东门有名的“南美咖啡馆”,是美国士兵们光顾的老地方,那个让联大教授留恋的越南美女,带着她的歌声、独弦琴,随着时间成为了关于蒙自咖啡的美好记忆。现在南湖边的法国花园里,有名的咖啡酒吧依旧是蒙自人时尚生活的据点,对面著名的海关楼和哥胪士洋行,让人有时光倒流的错觉,而咖啡的香浓和法国的浪漫正在南湖萦绕弥漫。

如今,蒙自最好喝的咖啡是越南咖啡,延续了法国咖啡的醇香,其中自有法越文化百年的渊源。蒙自境内南端的一个中心小镇——芷村,曾是滇越铁路的等车站,那时甚至比昆明站、开远站的等级都高。法越文化的集中让芷村繁荣,法国人的小院和越南人的居屋围绕在火车站周围,也造就了车站旁著名的“南溪街”。那时,越侨几乎都在这条街上,商号林立,咖啡馆、面包厂、照相馆、歌舞厅……

芷村成为了崇山峻岭中的小城市,然而让芷村具有传奇色彩的却是南溪街上那间立着铁轨的胡志明故居。当年胡志明坐上火车,由滇越铁路北上领导越南人民进行革命斗争,来到蒙自,越侨聚集的芷村为他创造了良好群众基础和隐蔽环境。在闹市的家里,他为革命而努力工作,今天闹市不再,古老的木屋却留下了一段深邃的红色历史。孩子们还是在空闲的时候喜欢到车站玩耍,南溪街上故居门前的小百货店里,越南咖啡依旧散发着暗香。

开远繁华的滇南重镇

在法国人编写的《云南铁路》中有这么段话:“从风景的观点看,南溪河湾的自然景观是全线中最壮丽、最能撼动人心的。”可就是这险峻的大山和茫茫旷野,让修筑滇越铁路的12000名中国劳工和80多名法国人长眠与此。现在仅存的一部分墓地就在开远。

开远历史上

直是滇南重镇。滇越铁路从开远城区横穿而过,开远从此成为了滇东南重要的物流中心,迎来了第一次大规模开发的黄金机遇期。商旅、采矿、手工等行业迅速发展,商贾劳工云集开远,诞生了小水电、煤炭生产等一批小企业。开远的工业感和铁路所象征的某种文化不谋而合,这使得开远拥有种前沿而大气的形象,这个特质让她在滇越铁路百年的延续和发展过程中走得更远些。

由于位于滇越铁路的中段,开远曾经是修建滇越线时最大的补给和医疗中心。在开远火车站附近的那片零星的法式建筑群里,少了蒙自和碧色寨的闲适和浪漫,多了务实的功能,这些同样涂着法国黄的法国洋房,却多数是当年的医务所和病房,还有高级管理人员的府邸。当时,在这条铁路上患伤病的外国人都是送到这里来医治的。

由于当时条件限制,最终不治的比例相当高,听说开远市郊解化厂里就有几座幸存的“洋人坟”,我们慕名而来。烈日仿佛要把大地蒸发,我们在解化厂背后的草丛里见到了法国人的墓碑,用树枝除去尘埃,碑上依稀刻着“MareLourise 1929”。墓碑的不远处,有座保存较好的墓,墓碑上的字已经看不清楚,墓冠旁有个欧洲女子的塑像,据说是公主坟留下的。我们忍不住凑近了欣赏,细腻的雕刻和唯美的线条,让人可以想像她生前的美丽,她也许是放弃了贵族身份跟随爱人来到美丽的云南,在青山绿水间继续着她的梦想。据说,那个坟地埋葬了约200个法国人和越南人。公主坟主人和那些与她

同被埋葬在这个墓地的法国人的身世早已不可考,然而他们

定是因为滇越铁路而来的,最终永远地留在异国他乡。

个旧

锡都神话

透过个碧临屏公司二楼的法式百叶窗,我欣赏着隽秀而充满活力的个旧,插满鲜花的窗台外静静卧着的那段珍贵的“寸”轨,让我们重拾关于这段铁路的往事。

个旧,以当今仍旧占世界绝对产量的锡矿著称于世,被称为锡都。一个“锡”字,解释了滇越铁路延伸进中国大陆的主要目的。法国人除了开埠通商之外,还寻思着带上大锡。当然,这个野心被聪明的中国人识破,所以滇越铁路并没有直接经过个旧。为了防止法国人对大锡的觊觎,在这个城市,诞生了中国最早的条民营民建的铁路——个碧石铁路,它宽仅0.6米,相对于滇越铁路的“米”轨,称“寸”轨。在修筑的过程中因为资金的问题修修停停,前后逾21年,它是中国近代历史上主权最完整的

条铁路,这在灾难深重的19世纪末20世纪初的旧中国,这无疑是凤毛麟角的创举,也是中国人的骄傲。

个旧,这个青山环抱的小城,并不像它所盛产并带来闻名的矿产那样硬气,“四面桃花三面柳,一城山色半城湖”的形容恰到好处,给人的感觉是精致、清秀。巴金的小说《砂丁》,散文《个旧的春天》《忆个旧》,部分反映了这个城市的历史。呼吸着这秀丽的小城温润的空气,金湖广场上,锻炼身体的老人和游玩的孩子们,都让人感觉到种安逸和舒适,身边,两条个碧石铁路的寸轨,已经沉睡。

个旧,法国人留下的痕迹不多,却依旧能够寻到法国文化的余香。在个碧临屏公司的法式大楼里,我们还是看见了优雅的法国:刻着法文的花式地砖,虽然失去了曾经的鲜艳但依旧有浓浓的法国味。楼梯储酒窖里淡淡的红酒香,让周围的空气充满了浪漫。大楼是旧时的个旧火车站,现在二楼成为了个碧临屏铁路博物馆。所有的一切都与铁路有关,铁轨、信号旗、马灯、路牌……向每一个来访的人讲述着那段只属于个旧关于铁路和法国人的故事。

屏边,传奇人字桥

滇越铁路最重金属的部分,尽在人字桥。

过南溪河中越大桥,滇越铁路旋即拐了个近九十度的大弯。弯间进入隧道,出隧道就是河口站。滇越铁路滇段在南溪河谷中的艰难上行,由此拉开帷幕。此后,一路爬升,白寨到倮姑间44千米的里程,高差竟有1242米。高山深谷,弯道不断,坐在小火车车厢中,凭窗临危,可以同时看见车头车尾的机会不少,大有置身于飞行器中的错觉。

法国人编写的《云南铁路》一书,是这样描述的:“从风景的观点看,南溪河谷的自然景观是全线中最雄壮丽、最能撼动人心的。山势险峻,旷野茫茫,放眼纵览,美不胜收。其雄伟景色可以与阿尔卑斯山相媲美。”

当年,人字桥的修建,是整个工程中最艰苦卓绝的部分,也是体现出极高设计水准的所在。传说,参加建桥的某国女工程师,竣工后竟不忍离去,结庐桥下,厮守铁桥,终老于斯,用余生完成了对人字桥的最高致敬。

人字桥离倮姑站不远,相距约6千米,在滇越铁路K352(昆明起)千米到K353千米之间。桥跨南溪河支流四岔河,两岸绝壁,分别接以隧道。巧合的是,在人字桥附近,滇越铁路顺山势绕河流,也拐出个人字形的大弯道来。

从白寨去往人字桥,弹石公路多半就在南溪河岸腾挪,中途数度过桥跨河。河水湍急,河岸水中,乱石林立,犬牙交错。风光的确不错,不乏亚热带河谷的旖旎风姿。公路溯河而上,路边连绵不绝的香蕉林向山坡上爬去,消失高处的白雾中。如果恰遇山腰的铁路上有小火车经过,那就可以真切地体会下火车没有汽车快的传奇。等到把脖子仰了又仰,终于看见毛家飙水岩瀑布时,又会感到高处的水流出现得很唐突,一点过度和准备也没有,直截了当就从云雾里跌下来。

河谷开朗处,视野开阔时,离人字桥已经不远。需要打听一下上桥的小路,桥下村子里苗族村民,通常会热情指点一番,遇到好奇的娃娃,即便盛情带路过去,也不必太过于意外。桥两侧的隧道中都有弯道,光线暗淡,无论从哪一侧上桥,事先都需要准备照明工具,还要注意避让通行的货运列车。

人字桥两侧如今仍有警卫值守,东侧半山的隧道口,还有人负责上桥人员的登记,那里是守桥保安人员的驻地。驻地在青灰色的石灰岩石壁下,远处就可以看见国旗飘扬,非常醒目,可以作为参照。我们到人字桥那天,一个老路警,正好调任到那里,开始他第一天守桥的工作,见我们上桥,也尾随而来。

人字桥上,向西看,白雾弥漫,白雾下白水线。放眼东望,山下的稻田、河流、道路,线条优美,大面积绿色中醒目的红色,正是新建的小村庄。远处山腰上的三五四小站,已经人去屋空,墙上苔痕弥漫。一百年了,脚下的人字桥,老辣刚毅,依然袒露着金属应有的健朗。

河口口岸的口福

河口是边境口岸,水路、铁路、公路直通越南。在河口,滇越铁路终于没有错过这场河流与河流、国家与国家、高山与河谷、高原与平原的自然人文大聚会,通过南溪河上的中越大桥,结束滇段进入越段,开始与红河干流相携并肩,一路呼吸着稻米、水果和香料的芬芳,朝着大海的方向,洒脱下行。

当时的河口不过是个面积不足1.5平方公里的小镇,但借助滇越铁路的影响,成为对内对外的通商咽喉部位。河口那时候就有十六条街道,居住着七千九百多人。城里各行各业,应有尽有,无论做什么生意,都获利甚丰,俨然个最新发现的“聚宝盆”,吸引着越来越多的滇南各地商帮特别是广东、广西的大客商,纷至沓来。一时间,商号林立,繁华无比,被誉为“小香港”和“小金山”。

据河口县政协提供的一份文史资料记载,当时河口较大的商号是“通记栈”“吉兴隆”“正昌号”“芳盛号”“裕兴号”“兆丰好”“华安号”等等,这些商户不仅拥有巨资,而且与省内外、国内外的商家均有联系,他们进口的是棉纱和百货,出口的是土杂和药材,生意非常兴隆,仅进口棉纱一项,每天销售数车皮之多。

随着小城的繁华,南来北往的人增多,因此饮食业也随之兴盛起来。当时,支撑河口人“口福”的是布满全城的大小吃食店、大小糕点铺、吃食摊子,以及那些挑着担子、端着盘子、提着篮子穿街过巷,又唱又叫的姑妇货郎。有人还记得一个美轮美奂的食馆之名——广式馆子“怡怡居”。这定是个与“口福”发生着这样那样的地方,或许说它只是个经营吃喝的场所,但与之相联系的却是鲍鱼、海参、鱼翅、鱼肚、龙虾、大蟹等高等海味,以及野生菌、麂子、马鹿、穿山甲、果子狸等山珍野味。早晨有味道鲜美、肥而不腻、营养丰富的“三鲜及第”和“鱼生粥”:中午有烧麦虾饺、蛋糕、蛋散、白糖糕、凤凰鸡球大包,一盘两样,经济可口;晚上有扬州窝面、伊府云吞、炒面炒粉等夜宵,让人睡前享受一番,回味无穷。除此之外,街上还有许多中西合璧的餐馆,既有可作餐点的咖啡、牛奶、脆皮面包,也有解渴消暑的汽水和啤酒。其它還有许多滇人开办的糕点铺和甜品店,制作和出售芙蓉糕、沙琪玛、芝麻饼、燕窝酥、凉糕、糯米团、鸡蛋茶、茯苓烘片、兰花根、莲子羹、西米冻、法国比萨……

这些美味食品,绝不是河口人的主食,而是河口“闲人”的口中之物,从这些普通的食品中,似乎可以找到河口人所创造的生活、所创造的趣味、所创造的意义。那些厨师、糕点师甚至普通市民,在制作这些供“闲人”享用的食品上,灌注了他们的生命和激情,灌注了他们的时间和智慧,同时,他们也因此有了“耐性”,有了“理想”,有了“想象力”,他们把时间和技艺就这么“白白地浪费”在“口福”上,一切都是天经地义,不可改变的。

铁路博物馆

寸轨小火车的记忆

“蛇形的铁路、船型的火车、英雄的司机、不怕死的乘客”,这段看起来几乎令人毛骨悚然的描述,说的是100年前云南铁路运输的真实状况。百年之后,伴随着寸轨、伴随着“个碧石铁路”,蒸汽机车离我们远去,1991年,最后一台运营寸轨的SN型29号蒸汽机车黯然退役结束了运营使命,转身步入云南铁路博物馆。

这家博物馆的陈列室就是滇越铁路的起点——昆明火车北站的候车室二楼及一段废弃窄轨,面积达3176平方米。作为博物馆的镇馆之宝,SN型29号蒸汽机车可谓云南铁路史上的“开国元老”。1910年4月1日,法国修建的滇越铁路通车之后,滇南爱国之士为了不让法国殖民者染指滇南交通命脉,筹备修一条独特的寸轨(600毫米)铁路。29号机车于1923年由美国鲍尔温机车厂制造,个碧石铁路公司于1926年购进,一直运用到1990年12月31日。它是目前国际上独有的600毫米轨距蒸汽机车中保存最完好的一台,2004年6月30日通过云南省文物鉴定委员会鉴定,以寸轨6辆车厢合并成组,被确定为国家一级文物。

博物馆的工作人员向我介绍说“当时的寸轨火车速度很慢,时速差不多为25公里,而且弯道特别多,火车没有配备任何电子系统,司机要一直把头伸到车窗外,目视前面的路况行车。当然,靠烧煤前行的火车,还有个最大的“致命伤”——煤灰太多,坐趟火车,“灰头土脸”是少不了的,特别是在过隧道时,封闭的空间内,“尘暴”袭击时有发生,有的乘客在过山洞时就会选择下车,自己走出隧道再上火车,好在火车时速慢,尽管不具备飞人博尔特的矫健身姿,追上小火车不成问题。29号机车拖挂的是寸轨木质客车,在陈列馆里就能看到1919年美国制造的十吨寸轨木质棚车,车厢里外都是条形木头,在古朴中恍然让人感觉列车正在风雨中艰难前行。

窄轨铁路虽然已经退出了历史舞台,但昆明市仍旧保留着一段10多公里的窄轨小火车供市民体验,这也是参观铁路博物馆必不可少的一个项目,而乘车的站点就在铁路博物馆楼。实际上,小火车的行驶线路是滇越铁路的一小段,从石咀站到王家营站,这条修建于1910年4月份的米轨铁路比寸轨要宽一些,当年这条铁路上还曾行驶过百年前的“动车”——速度可达到每小时100公里的米其林机车。

米轨小火车路穿过东风西路、二环东路等在昆明城内十分热闹的街道,车速很慢,大约20公里/小时,似乎印证了“云南十八怪”之一火车没有汽车快。坐在车内,可从视线宽闊的车厢里从容地欣赏城市、乡村不断变换的风光,列车专门有一节货车厢给昆明郊外进城赶街的人放置货物,从菌子到桃子、时鲜的蔬菜等,能在集市上看到的东西在这趟车上也不少,有些乘客索性在列车上就采购起来。驶入麻园段,列车载着大家穿过世界上唯

还在使用的准轨与米轨的平交口。