海绵城市系统构建模式

王 浩,梅 超,刘家宏

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038;2.水利部 水资源与水生态工程技术研究中心,北京 100044)

1 研究背景

近40年来,我国经历了急剧的城市化过程,从1977到2016年,我国城市化率从17.55%提高到57.35%[1]。未来30年,我国将全面推进新型城镇化,城市化率还将快速显著提高[2]。根据“诺瑟姆曲线”估计[3],城市化率在30%~70%时是城市化速率最快的时期,这说明我国目前正处于城市化最为急剧的时期,这一时期也是环境问题最为突出的阶段。快速城市化导致下垫面发生显著变化,“钢筋混凝土森林”等不透水面积快速增加,绿地河湖等透水面积显著减少,引发了一系列水文效应[4],带来诸多城市水问题,如城市内涝、水污染和水资源短缺等[5]。城市水问题的本质是城市水循环过程与人类社会活动过程不相适应,处理城市水问题的核心要求就是要通过自然和社会的双向调控,使得城市水循环与人类社会互相适应,从而减少水害增加水利,实现城市良性水循环[6]。

为了应对和解决城市水问题,2013年12月,中央城镇化工作会议指出要“建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”,正式提出了“海绵城市”这一新理念。随后多部委在全国分两批遴选了北京、厦门等30个海绵城市建设试点,湖南等地陆续开展了省级海绵城市试点。一时间,海绵城市迅即成为各行业及社会关注的热点[7-8],而且由于解决我国城市水问题具有紧迫性,社会各界对海绵城市建设展现了极大热情[9],对海绵城市实施效果寄予了极大期望[10]。根据笔者参加项目审查、现场调研和学术会议所掌握的有关情况,从目前海绵城市建设推进现状来看,海绵城市建设整体上仍处于在摸索中前进的状况,总体上取得了一定成绩,但是仍然存在许多方面的现实问题。

总体而言,海绵城市建设目前存在的问题主要包含以下3个方面:(1)对于海绵城市的本质内涵缺乏统一认识;(2)海绵城市构建和规划系统模式不甚健全;(3)海绵城市要达到的目标与实现途径存在脱节现象。总结起来,海绵城市的本质内涵、构建模式和实现途径等基本理论问题仍需进一步梳理和提炼,以便更好地指导海绵城市的研究与实践。本文试从城市水问题系统治理的角度出发,运用科学逻辑思维方法,分析指出海绵城市的本质内涵,综合提出海绵城市的系统构建模式,为海绵城市规划、建设和评估提供基础理论支撑。

2 城市水问题的基本判断

城市水问题主要包括城市内涝、城市水污染和城市缺水三类,此外还有城市水生态退化、热岛效应以及城市微气候等方面的问题,而后者基本可以伴随着前者的解决而改善甚至解决,前三类水问题是城市的基本水问题。

城市是一个由人类社会和自然环境所组成的复杂系统,水是联系两大系统的关键介质之一,并在联系二者的过程中构成了自然水循环和社会水循环耦合的城市水循环系统。因此,城市水问题不是孤立存在的,它是城市水循环失衡的具体表现,各种城市水问题交织在一起,既相互联系又相对独立。

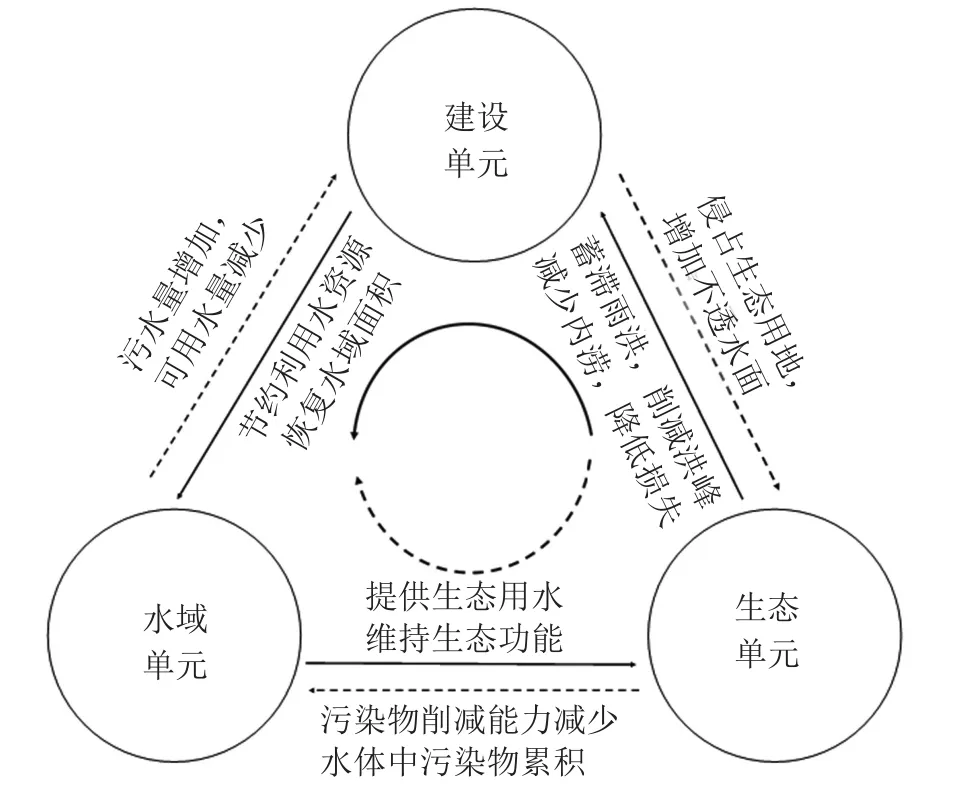

城市内涝是由于大量降雨径流短时聚集而影响到城市功能的正常运转而产生损失的一种灾害;城市水污染是由于污染物的排放量和排放速率大于水体的自净能力和净化速率而产生的现象;城市缺水则是由于城市经济社会对水资源的需求超过了城市所能提供的水资源量而导致的现象;这三者是紧密联系且相互作用的。按照土地利用类型可将城市划分为3块,分别是建设单元、水域单元和生态单元,其中城市内涝和城市缺水主要发生在建设单元,城市水污染主要发生在水域单元,生态单元则是二者间的重要纽带,其基本关系如图1所示。

图1 城市水系统各部分相互作用关系

城市内涝、城市水污染和城市缺水的关系是:快速城市化大量侵占生态单元和水域单元面积,导致城市蓄滞洪能力减少,城市内涝加剧,与此同时,水域单元和生态单元的减少又导致水域单元的纳污能力减小,水污染累积量增加,城市可用水量进一步减少,而快速扩大的城市又需要大量从水域单元取水,因此水资源量的短缺程度更进一步增加,水域的纳污净污能力进一步减小。三者间的紧密耦合演化关系及其相互作用可用图1表示,传统的城市化模式使城市水系统不断地朝着图1中虚线所指的方向循环,如果不加扼制,将会导致城市水问题不断恶化,而要解决城市水问题,就要斩断城市水系统中负向(图1中虚线)循环的过程,停止现有建设活动对生态单元和水域单元的侵占,已经造成侵占的可采取一定生态修复措施使之得到一定程度的恢复,对于新的城市设计活动则应秉承生态优先的原则进行规划、设计和建设,多措并举,开源与节流相结合,共同促进城市水系统朝着正向(图1中实线)加速循环,从而缓解和解决复杂严峻的城市水问题。

3 海绵城市的本质内涵

考察海绵城市的本质内涵,应从城市水问题基本判断出发,而不仅仅从海绵城市概念自身出发,同时还应认识到海绵城市是以水为核心的城市水问题综合治理理念,具有多学科、多层次和多维度属性。基于该观点,针对城市内涝、城市水污染和城市缺水三类基本城市水问题,将海绵城市的本质内涵归结为3个方面。

(1)水量上要削峰。城市内涝的自然属性是大量降雨径流难以排除导致积水,社会属性是积水对生产生活产生影响而致灾。因此,要减少城市洪涝灾害影响,核心就是要减少城市雨洪积水,削减洪峰流量,坦化并延缓雨洪过程,降低短时高速洪峰流量对人们生产生活造成的灾害性影响。

(2)水质上要减污。城市水污染是社会水循环与自然水循环不相匹配而导致二者关系失衡的一种具体表现,即社会水循环中的产污量及产污速率超过了自然水循环中水体的纳污能力和净污速率,海绵城市通过对二者关系的双向系统调控促进城市水污染的减少。

(3)雨水资源要利用。城市缺水是制约我国经济社会发展的重要瓶颈,海绵城市改变过去“快速排干”理念,将雨水视为资源,尽可能把更多的雨水滞留在当地,促进多种形式的雨水资源化利用,补充生态环境用水和社会经济用水。

本文所提出的以上3点海绵城市的本质内涵,是着眼于可操作层面的狭义上的内涵,包含海绵城市的主要表征特征。实质上,除以上3点以外,海绵城市实际上还应包含城市水生态修复与改善城市微气候等诸多方面,但这些方面基本可以隐式地包含或者伴随在以上3点中,因此在此不予单独作为海绵城市3项本质内涵的一部分。海绵城市主张“自然积存、自然渗透、自然净化”,即强调生态优先原则。值得注意的是,上述3点本质内涵,均包含着生态优先的基本原则,强调采用自然的和生态的方法达到上述3项本质内涵的要求,而以上3项的实现,又将同时实现城市水生态环境系统的修复。简而言之,城市水生态修复既是海绵城市建设的重要手段和原则,又是海绵城市建设的目标之一。

基于以上分析,将海绵城市的本质内涵综合定义为:海绵城市是一种城市水问题综合治理理念,它以城市自然水循环、社会水循环及其伴生过程的客观规律为科学依据,充分尊重和发挥自然界对城市水循环过程的综合生态调控作用,并通过一系列工程措施和非工程措施,减少城市内涝和城市水污染、充分利用雨水资源,促进城市水循环过程与人类社会活动的良性互动,实现城市对变化环境和自然灾害的弹性适应。

4 基于系统思维的海绵城市构建模式

4.1 海绵城市建设系统诊断 海绵城市规划和建设前,需根据海绵城市的3类基本问题,对城市存在的水问题进行系统诊断和识别,这是海绵城市科学规划和实施的基本前提。

(1)内涝积水诊断。通过调查分析城市内涝积水现状;建立城市雨洪模型,进行多种降雨情景模拟,分析不同量级暴雨情景下,特别是超标准降雨条件下城市雨洪积水的时空分布状况,分析城市不同区域的积水深、积水历时,模拟城市雨洪对城市生产生活的影响。

(2)产污积污诊断。通过现状调查和情景模拟,从整体上估计城市水体中污染物的来源,分析不同污染负荷的来源如大气干湿沉降、合流制管网溢流、初雨冲刷等面源污染和生活、工业排污等点源污染物负荷量;定量识别城市水污染中污染物的来源与累积量。

(3)雨水控用诊断。首先对城市缺水状态进行系统识别,分析雨水资源化利用的必要性和需求量;其次采用分布式城市水文模型进行长系列城市水文模拟,得到不同年型(丰、平、枯、特枯水年)的城市雨水资源化供水潜力;最后进行不同年型城市需水量预测,分析雨水资源化供水量与需水量(社会经济和生态环境)之间的匹配性,包括时间、空间、水量和水质等方面的匹配性;分别从定性和定量两个方面识别城市对于雨水资源控制和利用的必要性及需求量。

海绵城市建设3项系统诊断是为城市水问题进行“把脉”,找准问题所在并分析其严重程度,从而提高海绵城市规划及建设的针对性和科学性。

4.2 海绵城市建设耦合平衡 从海绵城市的3项本质内涵出发,对海绵城市的3类基本问题进行系统诊断后,对于海绵城市存在的问题,其根本解决出路在于实现片区和城市等不同尺度耦合平衡:水量下泄与分散滞流排放平衡(涝水平衡),水污染物产生与削减平衡(污水平衡),雨水资源控制与利用平衡(用水平衡)。通过多维整体双向调控使城市水系统达到3项耦合平衡,最大程度减少城市水害,促进城市人水和谐。

(1)涝水平衡。主要针对场次降雨尺度,指一定降雨量条件下,降雨量与内涝积水量、城市立体多层次蓄滞水量、河湖调蓄量及管网排出量等水量之间的平衡。其数学表达式为:

式中:P为一定范围内的降水量,m3;S为内涝积水量,m3;I为城市立体多层次蓄滞水量(含地下蓄滞),m3;L为河湖调蓄量,m3;D为雨水管网排出水量,m3;E为降水蒸发量,m3。

从式(1)可知,要减少城市雨洪内涝,就要通过有目的地提高I、L、D、E四类水量,减少甚至消除S类水量。

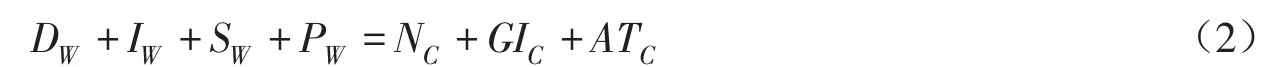

(2)污水平衡。主要指城市多种途径和类型的污染物产生累积量与多种途径的减污纳污量相平衡。其数学表达式为:

式中:Dw为生活排污量,m3;IW为工业排污量,m3;Sw为大气沉降污染物量,m3;Pw为降雨冲刷污染物量,m3;Nc为自然水体纳污容量,m3;GIc为人工绿色基础设施纳污容量,m3;ATc为人工污水处理设施净污容量,m3。式(2)左端各项为城市产污量,右端各项为城市纳污及净污容量。

达到污水平衡的目的,就是要通过提高GIC、ATC两种纳污及净污容量,使得产污量在自然界的累积始终不超过自然水体的纳污能力NC。产污量和净污量均可以通过产污积污诊断模拟得到,并通过设置不同量级的绿色基础设施和人工净水设施来调控整体平衡。必要时,还可以通过双向调控达到产污净污的整体平衡。

(3)用水平衡。主要是指长系列降水条件下,在城市一定区域内生态环境和社会经济用水量中的部分缺水量(能够由雨水资源化量满足的部分)与城市雨水资源化控制量相平衡。其数学表达式为:

式中:PR为城市雨水控制量,m3;EWD为城市生态环境用水中的雨水资源需求量,m3;SWD为城市社会经济用水中的雨水资源需求量,m3。式(3)左端为城市雨水资源化控制量,是指雨水工程控制的水量;右端为城市用水中的雨水资源需求量,是指可由雨水满足的部分水量。

要达到用水平衡,首先应对城市不同区域水资源和用水状况进行系统评价,评估城市雨水的工程可控制量,即城市雨水资源化潜力。根据对需求量和可供水量的现状与潜力的评估,通过双向调控,使城市一定区域内的雨水资源化需求量与工程控制量在时间、空间、水量和水质上相平衡。

海绵城市建设3项耦合平衡是质量守衡定律在城市水问题治理中的具体体现,它概括了城市水问题的本质特征,是进行城市水问题治理规划量化计算的基本遵循。

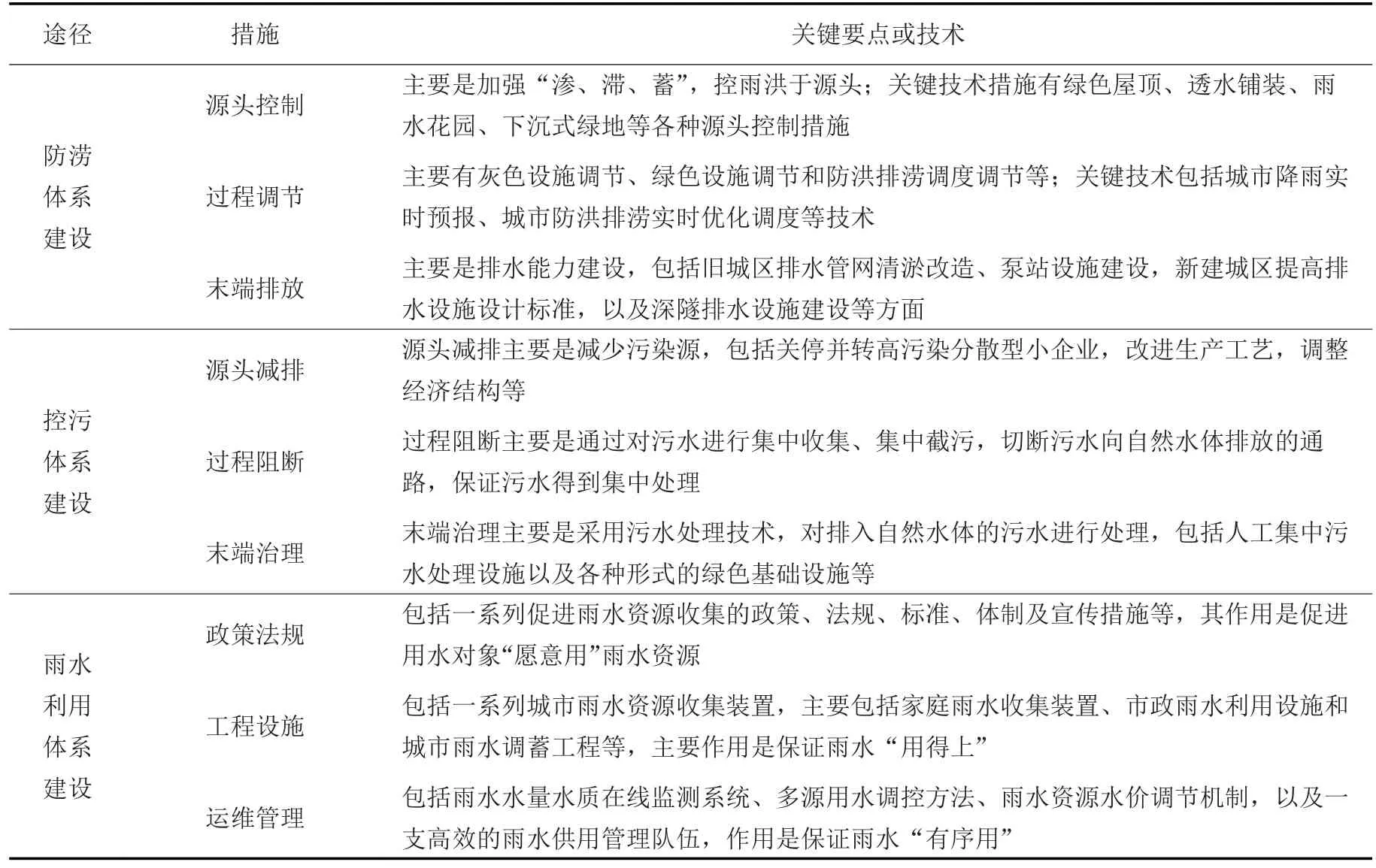

4.3 海绵城市建设基本途径 海绵城市建设要实现上述3项耦合平衡,应该有针对性地采取三项基本途径,分别是防涝体系建设、控污体系建设和雨水利用体系建设。海绵城市建设强调让自然做功,进行“拟自然”设计,发挥生态设施的作用,因此海绵城市的三项基本途径均强调生态优先原则。

(1)防涝体系建设。遵循“源头控制、过程调节、末端排放”的总体思路。其中源头控制措施对应着海绵城市“六字诀”中的“渗、滞、蓄”三大类措施,即采用一系列源控制措施将雨洪控制在源头,源头控制措施通常包括实施生态修复工程,增加自然植被对雨水的涵养能力,增设生态调蓄池、植草沟等生态调蓄设施,修复城市生态空间等,发挥自然和生态设施对雨水的调节作用,从而减少降雨径流量(即LID、BMP等理念的核心);过程调节则是指通过绿色基础设施、灰色基础设施和城市防洪排涝调度调节等各种方式,综合调节雨洪径流过程,错峰行洪,降低雨洪积水致灾程度;末端排放则是通过在新建城区提高排水管网设计标准,在老旧城区实施排水管网清淤改造,疏浚城市河湖水体,以及新建深隧和综合管廊调蓄等方式,整体提高城市末端排水能力,以减少地表积水深、积水历时和淹没范围。

(2)控污体系建设。遵循“源头减排、过程阻断、末端治理”的总体思路。具体到城市污水净化,主要有两类方法:一是自然生态系统净化,如城市各种自然水体、生态滞留池、植草沟和雨水花园等,通过植物和微生物等生理作用净化城市污水;二是人工污水处理系统,包括社区中水循环利用和城市集中污水处理厂等人工集中处理方式。在控污体系建设中,遵循生态优先的原则,在综合运用自然净化和人工净化后,使城市在整体上达到产污量和净化量的平衡,从而实现污染物的“零累积”。

(3)雨水利用体系建设。推进城市雨洪资源化利用,需建设完备的雨水利用体系,处理好雨水资源与用户需求在时间、空间、水量和水质上的匹配性;还应特别注意分质供水,按需用水,确保用水安全,提高雨水资源使用效率;雨水利用体系分为政策法规、工程设施和运维管理等三方面内容。

海绵城市建设3项基本途径对应的具体措施及其关键要点或技术如表1所示。

表1 海绵城市建设3项基本途径

4.4 海绵城市系统构建模式 根据“问题-诊断-建设-平衡”的系统思路,提出了以“3项本质内涵-3项系统诊断-3项基本途径-3项耦合平衡”为主线的海绵城市系统构建模式,该模式的基本内容如图2所示。

海绵城市建设是一项系统工程,其核心是水,对象是城市。对于海绵城市的定义、规划和建设均应从系统思维出发。海绵城市系统构建模式的核心思想是“一片天对一片地”,它的本质内涵是:在遵循城市水循环科学规律的基础上,利用城市三维空间对降雨“化整为零”,进行多级收集、储存和利用,实现城市降雨的立体化分布式存蓄、利用和排放。海绵城市建设就是在“一片天对一片地”思想的引领下,根据海绵城市系统构建模式,综合运用多种海绵措施,包括工程措施和非工程措施,其中工程措施又包括绿色设施和灰色设施,最终实现3项耦合平衡,促进城市经济社会与城市水循环的良性互馈。

图2 海绵城市系统构建模式

5 结论与展望

本文从我国城市水问题的基本现状出发,运用系统思维,提出了海绵城市的3项本质内涵,基于该内涵给出了海绵城市的科学定义,并针对该内涵提出了“3项本质内涵-3项系统诊断-3项基本途径-3项耦合平衡”的海绵城市系统构建模式,最终统合于“一片天对一片地”核心思想,构成了海绵城市规划与建设的科学范式。海绵城市建设的关键就是在该系统模式下,通过实施一系列工程和非工程措施,实现城市水循环及其伴生过程与城市经济社会的良性互馈,提高城市对自然灾害和变化环境的适应能力。本文内涵解析和模式构建尽量克服了专业知识的限制,期望能给海绵城市规划、设计、建设和管理部门提供一个全过程的系统理论支撑,破解目前海绵城市建设“碎片化”与目标-措施脱节的弊病。未来笔者将在该理论指导下完善海绵城市的系统诊断工具并进行相关关键技术研究,为国家海绵城市建设提供基础支撑。

参 考 文 献:

[1] 国家统计局:2016年中国城镇化率达到57.35%[EB/OL].(2017-01-23)[2017-03-29]http://www.ciudsrc.com/new_chengshihualv/gedi/2017-01-23/110677.html

[2] 中华人民共和国国务院.国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见(国发〔2016〕8号)[Z].2016.

[3] 陈明星,叶超,周义.城市化速度曲线及其政策启示——对诺瑟姆曲线的讨论与发展[J].地理研究,2011,30(8):1499-1507.

[4] 张建云,宋晓猛,王国庆,等.变化环境下城市水文学的发展与挑战——I.城市水文效应[J].水科学进展,2014,25(4):594-605.

[5] 刘家宏,王浩,高学睿,等.城市水文学研究综述[J].科学通报,2014(36):3581-3590.

[6] 刘昌明,张永勇,王中根,等.维护良性水循环的城镇化LID模式:海绵城市规划方法与技术初步探讨[J].自然资源学报,2016,31(5):719-731.

[7] XIA J,ZHANG Y Y,XIONG L H,et al.Opportunities and challenges of the sponge city construction related to urban water issues in China[J].Science China Earth Sciences,2017,60(4):1-7.

[8] LIU J H,XIANG C Y,SHAO W W,et al.Sponge city construction in Xiamen,China[J].Hydrolink,2016(4):103-105.

[9] WANG Y,SUN M,SONG B.Public perceptions of and willingness to pay for sponge city initiatives in China[J].Resources Conservation&Recycling,2017,122:11-20.

[10] 张建云,王银堂,胡庆芳,等.海绵城市建设有关问题讨论[J].水科学进展,2016,27(6):793-799.