水资源承载力指标体系及评判准则研究

王建华,翟正丽,桑学锋,李海红

(中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038)

1 研究背景

对于干旱半干旱或者水资源相对短缺的地区,水资源数量常常是区域生态环境和社会经济协调发展的主要“瓶颈”因子。随着经济社会的快速发展,部分地区出现了水质变差、生态恶化,水资源质量也逐渐成为区域发展的主要约束因子。近年来,水资源承载力的研究工作越来越多,国内最早由新疆水资源软科学课题研究组1988年开展并提出了水资源承载规模的研究[1];冯尚友[2]提出水资源承载能力为支持人口、环境与经济协调发展的能力或限度;夏军等[3]提出水资源承载能力为能够维系有限发展目标的最大社会经济规模;王浩等[4]探讨了水资源承载特性并定量给出了西北内陆区水资源承载的规模;董增川等[5]提出了水资源可持续承载能力的概念和研究思路;谢高地等[6]根据水资源承载规模的定义,估算了我国水资源人口承载力、水资源对居民生活、工业和农业的承载力及水资源承载能力超载率;郦建强等[7]提出了一种多目标决策理想区间模型并应用于淮河流域水资源承载能力的综合评价;邵东国等[8]提出了一种基于资产负债分析的水资源承载能力评判方法;赵建世等[9]提出简便的水资源承载能力计算模型,并分析了海河流域近20年来的水资源承载能力演变;周惠成等[10]基于可变模糊识别模型开展了大连市水资源承载能力研究。

水资源的承载压力主要来自于取用水、入河排污、对水域空间占用以及对水文过程的扰动,维持健康的生态环境系统同样需要水资源在数量、质量、空间、流场等方面的支撑[11]。本文从水资源、经济社会、水生态、水环境综合角度,按照“量、质、域、流”四大方面,具体包括水量(允许经济社会水资源消耗量)、水质(允许排入河湖水体的污染物量)、水域(维持一定的湖泊湿地等水域用水量和地下水位)、水流(维持一定的河道生态流量),设计构建水资源承载力“四层三级”指标体系,并提出水资源承载状况的评价标准、评判方法和水资源承载类型的划分方法,为诊断区域水资源承载类型和卸载措施提供支撑。

2 水资源承载系统结构

从系统论观点出发,水资源承载系统由承载主体和承载客体组成。水资源、经济社会、生态环境是水循环的三大方面,显然,水资源承载系统的主体是以流域水循环为基础的水资源系统,而承载的客体为水支撑的社会经济系统和生态环境系统。

2.1 系统承载主体 对于承载主体的水资源系统,受人类活动影响,区域水循环已经演变成“自然-人工”二元水循环特征,显示出天然随机性、周期性和社会调控性、能动性相互叠加的结果。作为人类生存和社会发展的一种基础性资源,水资源承载是一种相对、可持续承载概念,主要包括两个方面涵义,一是水资源开发利用必须以水资源可消耗水量为阈值,区域水资源可消耗水量受区域水资源、生态环境保护等限制;二是经济社会系统的排污规模应以水循环系统的自净能力为阈值。

2.2 系统承载客体 生态环境系统和经济社会系统是水资源系统承载的两大客体,一方面生态环境系统是经济社会系统存在和发展的基础,另一方面经济社会系统又是在一定时期影响甚至改变生态环境系统的主要因素,二者之间联系紧密、相互作用和相互影响。从水循环水量过程来看,无论生态环境系统,还是经济社会系统,都存在用耗过程,都是以水资源量为基础,但二者存在此消彼长的关系;从水循环水质过程来看,经济社会系统的排水是加重水资源质量恶化的主要因素,生态环境系统具有消纳、净化水体质量的作用。

可以看出,整个水资源系统中水量和水质任何一个方面的超载,都会产生诸如生态缺水、地下水超采或水环境恶化等造成整个系统不可持续的结果。因此,在统一的水循环框架下,区域水资源承载力必须统筹协调生态环境保护和经济社会发展,从水量、水质、湖泊/湿地水域、河流生态等“量、质、域、流”四大方面分析调控。

3 水资源承载力及特性分析

3.1 水资源承载力概念 目前基本形成水资源承载力的最大容量或最大支撑人口及经济规模等观点,其归根结底水资源承载力与人有关,且水资源量、产业结构、城市规模与人口具有最直接、最紧密的联动关系,国家提出了“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”治水方针,其中以水定人是其中核心、关键的因素。

水资源承载力是资源承载力的一个具体范畴。在参考众多定义的基础上,本文认为,水资源承载力是指可预见的时期内在满足合理的水域生态环境保护和河流生态环境用水前提下,利用区域水资源量质及其他资源和智力、技术等条件,水资源对经济社会能够承载的最大负荷下所支撑的人口规模。

3.2 水资源承载力特性 从水资源承载力概念和系统结构特征上,受区域空间分布不均和代际间水平不同,水资源承载力具有时效性、区域性和弹性特征。

(1)时效性。从概念上指明了水资源承载力是有具体特定时域的,同一区域不同时间阶段其承载力是变化的,反映了水资源承载力的动态性、可增强性;同时指出水资源承载力是在人类科学技术可预测时期内的规模,反映了水资源承载力的相对极限性。

(2)区域性。水资源承载力受区域内空间结构、水资源条件、用水效率、排污水平、生态环境等差异影响,不同类型的区域其水资源条件一致,但由于用水结构和有水效率不同使得其承载的规模有所差异,反应了水资源承载力的区域特性。

(3)弹性。水资源承载力弹性包括行业用水和生态环境用水弹性,行业用水弹性表征维持和满足当地社会文化和生产生活的用水水平,包括用水需求的刚性水平、适宜水平和奢侈水平,体现了用水水平的不同阶段;另外,由于水资源承载的目标之一是维持水生态环境系统的稳定,不同生态环境保护的目标将影响水资源承载力规模,生态环境约束弹性体现了生态环境对经济社会的制约程度。

4 水资源承载力表征指标体系

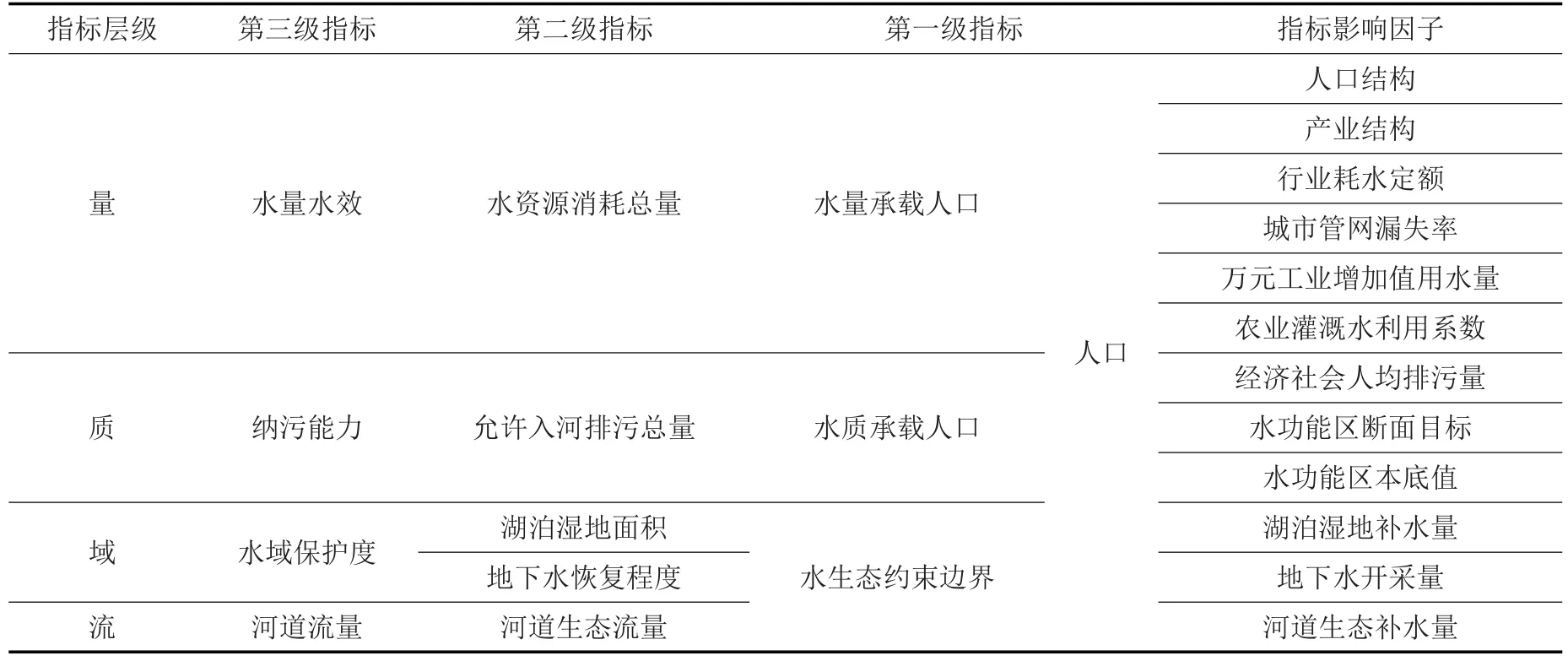

4.1 指标体系架构 水资源系统承载的直接客体是区域社会经济系统和生态环境系统,而两大系统服务的终极对象是区内人口,因此水资源承载力应当以承载的人口作为最顶层的表征指标。本文从影响水资源系统的“量、质、域、流”四大方面出发,具体包括水量(允许经济社会水资源消耗量)、水质(允许排入河湖水体的污染物量)、水域(维持一定的湖泊湿地等水域用水量和地下水位)、水流(维持一定的河道生态流量)等四大因素,设计构建“四层三级”指标体系,从而确定水资源承载力大小。

从水循环角度,水资源承载系统涉及“量、质、域、流”等四大方面,其中水量、水质既受人类活动影响同时也制约人类活动,属于经济社会可持续发展的指标类别,水域、水流为低影响开发下生态健康恢复主体,属于生态环境健康的指标类别。“量、质、域、流”是相互联系、互相制约的关系,合理的水量开发利用和水污染控制有利于湖泊湿地、地下水和河道流量的恢复,狭小的水域体量、脆弱的地下水量及河道断流则严重制约的水可利用量和纳污能力。因此,量、质是区域水资源承载力大小的主导因素;而域、流则是区域水资源承载力大小的约束因素。

4.2 指标体系解析 按照“量、质、域、流”四大体系,研究提出对应的三级指标体系(见表1),其中第三级指标是“量、质、域、流”状态的关键指标;第二级指标则是根据第三级指标确定的流域/区域水资源调控和生态保护修复的目标,也是决定第一级指标的核心变量;第一级指标则用来表征约束条件下水量、水质和水资源承载阈值,进而用来衡量流域/区域水资源承载力大小;由于三级指标是一个综合指标,研究提出了对应指标计算的重要影响因子,同时也为“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”水资源承载研究提供具体支撑。

表1 水资源承载力“四层三级”表征指标体系

从水资源承载力第三级指标来看,其中水量体系采用“水量水效”指标,水质体系采用“纳污能力”指标,水域体系采用“水域保护度”指标,水流体系采用“河道流量”指标。

从水资源承载力第二级指标来看,通过第三级指标及其影响因子,可以判定二级制指标阈值,进而为求解一级指标提供基础。二级指标包括水资源消耗总量、允许入河排污总量、湖泊湿地面积、地下水恢复程度、河道生态流量等5个指标。第二级指标与“量、质、域、流”的关系是:在水域体系指标河湖湿地、地下水和水流指标河流生态流量等恢复程度边界约束下,水量体系指标给出区域/流域合理的水资源消耗总量,水质体系指标给出区域/流域合理的允许入河排污总量。

从水资源承载力第一级指标(最顶层指标)表征来看,通过第二级指标和指标影响因子可以推求生态环境约束边界下的区域/流域的水量承载人口、水质承载人口,进而判定区域/流域的水资源承载力表征指标大小。

在三级指标的影响因子方面,用水量指标主要受区域人口结构、工业结构、农业结构等影响;用水效率指标主要受城市管网漏失率、万元工业增加值用水量、农业灌溉水利用系数等影响;纳污能力指标主要受水功能区断面目标、经济社会人均排污量、水功能区本底值等影响;水域保护度指标主要受湖泊湿地补水量、地下水开采量等影响;河道流量指标主要受河道生态补水量等影响。上述经济社会系统的量、质的指标与生态环境的域、流的指标是相互影响和制约的关系。

5 水资源承载力预警标识评判准则

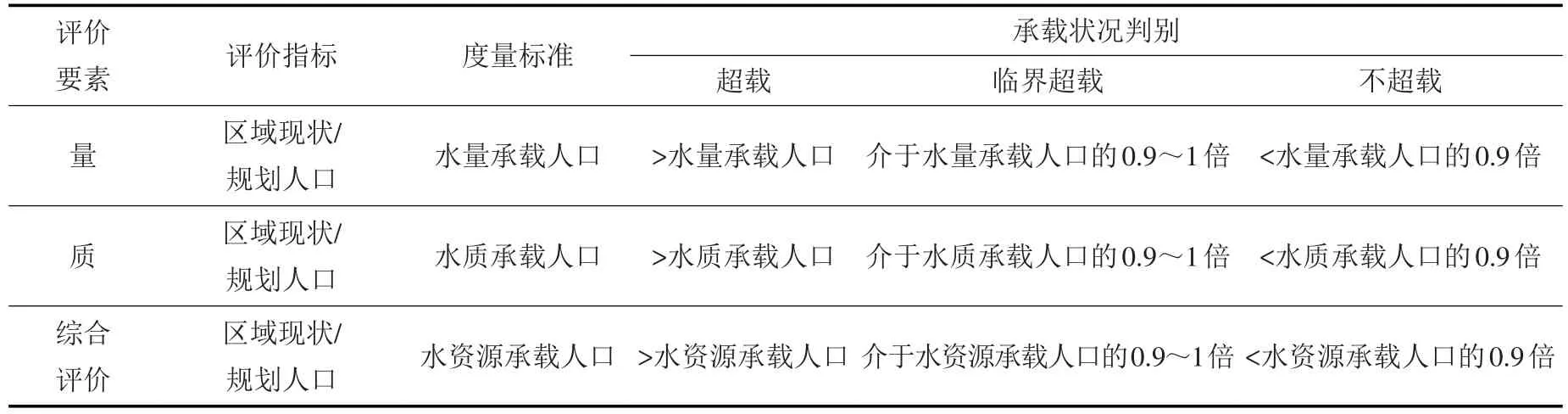

评价采用实物量指标进行单因素评价,即将各评价指标与度量标准进行对比分析,评价其承载状况(表2)。具体为在水量要素、水质要素与承载负荷核算的基础上,对照各评价指标的度量标准,分别评价水量要素、水质要素承载状况,分别将其划分为超载、临界超载和不超载;然后再根据水量、水质要素综合结果,最终确定区域的水资源承载状态,将区域水资源承载状态划分为水量超载区、水质超载区、水量-水质超载区、水质-水量超载区。考虑水资源承载指标状况的通用性和实践性,在承载状况标准取值参数0.9~1,借鉴2016年《全国水资源承载能力监测预警技术大纲(修订稿)》中评估值。

表2 水资源承载状况评价标准

5.1 评价方法 评价指标为区域现状或规划的人口规模,是评估水资源承载力的目标;而度量标准则是根据区域水域、水流等生态环境保护目标约束下的水资源承载表征指标的阈值,即最大水量或者水质承载的人口规模。通过分别对比,可以确定区域水资源的承载状态。

式中:K为区域承载系数,i为1、2、3分别代表水量、水质、水资源综合承载系数;Pt为区域t时间的规划或现状人口;Cti为t时间水量、水质、水资源的承载人口,Ct3=Ct1∩Ct2。

(1)水量要素:①超载(K1>1),区域人口大于水量承载人口规模;②不超载(K1<0.9),区域人口小于水量承载人口规模的0.9倍;③临界超载(0.9≤K1≤1),除超采和不超采的情况外,均属于临界超载。

(2)水质要素:①超载(K2>1),区域人口大于水质承载人口规模;②不超载(K2<0.9),区域人口小于水质承载人口规模的0.9倍;③临界超载(0.9≤K2≤1),除超采和不超采的情况外,均属于临界超载。

(3)综合评价:水资源综合承载人口是考虑水量承载人口和水质承载人口的对比结果,为二者的小值。①超载(K3>1),区域人口大于水资源承载人口规模;②不超载(K3<0.9),区域人口小于水资源承载人口规模的0.9倍;③临界超载(0.9≤K3≤1),除超采和不超采的情况外,均属于临界超载。

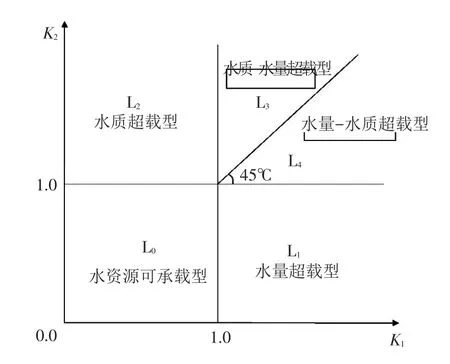

5.2 评价承载类型 基于水量、水质要素单项承载状况评价和综合评价结果,通过单项评价超载状态的叠加分析,开展水资源荷载归因识别,为水资源卸载措施提供依据。

根据水资源承载指标体系及评价方法,将不超采和临界超采合并为可承载类型,对超采进一步细化,通过各评价分区的水量承载力与水质承载力叠加,可产生L0—L45种承载类型,分别为水资源可承载型、水量超载型、水质超载型、水量-水质超载型和水质-水量超载型,各种类型也代表着区域水资源相关措施的治理重点,具体见图1。

图1 水资源承载归因类型

6 天津市现状水资源承载力评估

根据天津市现状2015水平年各水源及污染物COD排放情况(资料来源《天津市水资源公报》2001—2015),依据天津市河流水质现状和地表水水质标准,通过多水源优化调控及人均耗排水分析,分别计算天津市水量承载力和水质承载力,进而综合比较计算天津市水资源承载力,结合水资源承载指标评价方法,分析现状天津市水资源承载状况和超载原因。

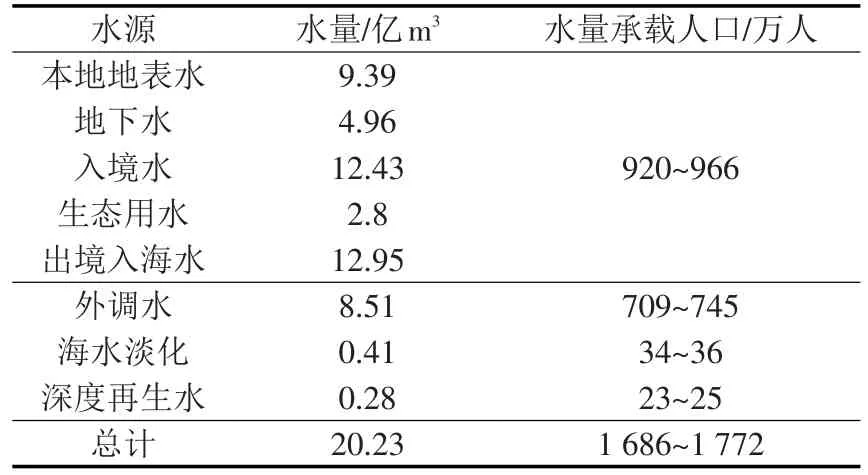

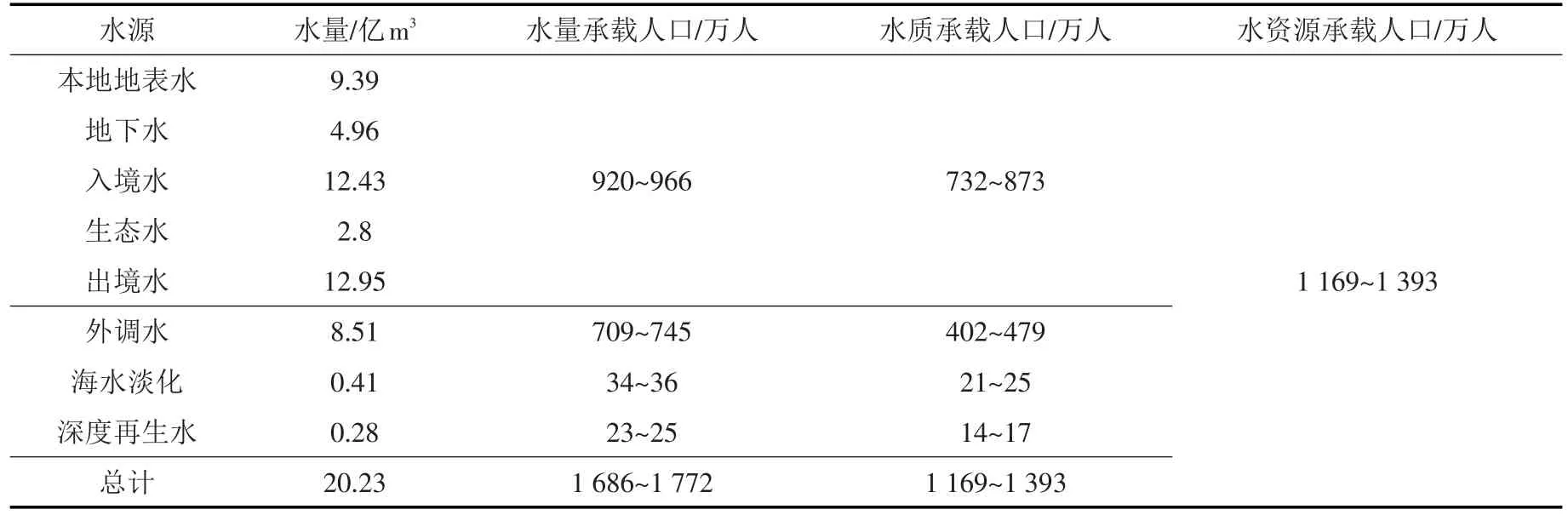

6.1 水量承载及状况评估 根据天津市现状各水源及出入境情况,通过水资源合理调控,天津市入境及本地水的水量为35.98亿m3,出境水量12.95亿m3,多年生态补水2.8亿m3;天津市多年平均水资源利用量为20.23亿m3,按照现状耗用水量114~120 m3水平,水量可承载人口区间为1 686万~1 772万人,均值1 729万人,详见表3。

分析结果表明,天津市从水资源量上来看,对于经济社会发展还是有一定的承载空间,按照水量承载指标评估方法,天津市在水量承载上属于水量可承载区。

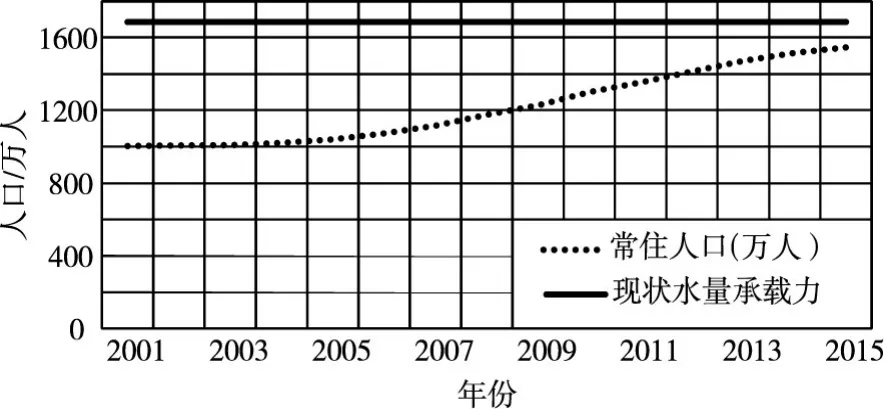

在现状供水格局情景下,天津市常住人口2007年开始步入快速上升阶段,根据天津市2001—2015年常住人口变化趋势,按照年均50万人的增长幅度,天津市2020年将达到水量承载上限,若考虑生态及入海水量按照多年最低生态用水规模,其承载上限将会提前到2018年(见图2)。

表3 2015水平年天津市水量承载力

图2 2001—2015年天津市常住人口与水量承载上限对比

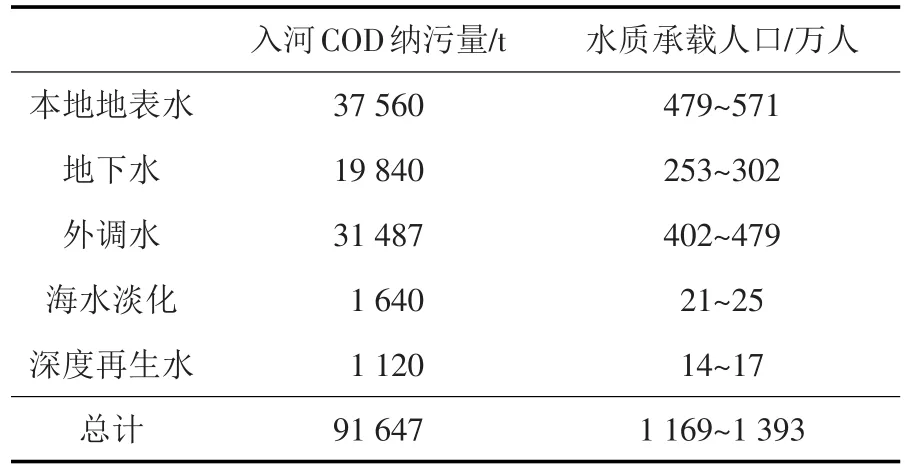

6.2 现状年水质承载及状况评估 天津市河流主要污染物为化学需氧量(COD),氨氮其次,本次研究以COD作为天津市水质承载的计算指标。根据天津市现状各水源及污染物COD排放入河量情况,考虑上游入境河流水质较差,其入境水质达标不在天津市管辖范围,本次仅考虑天津市本地水资源及外调水、海水淡化、深度再生水等水源的水环境纳污能力,结合天津市水功能区要求,按照污水一级A出水COD水质标准(50 mg/L),天津市COD允许入河排放量为9.16万t,按照现状年人均COD排放量6.6~7.8 kg水平,水环境可承载人口区间为1 169万~1 393万人,均值1 281万人,详见表4。

表4 2015水平年天津市水质承载力

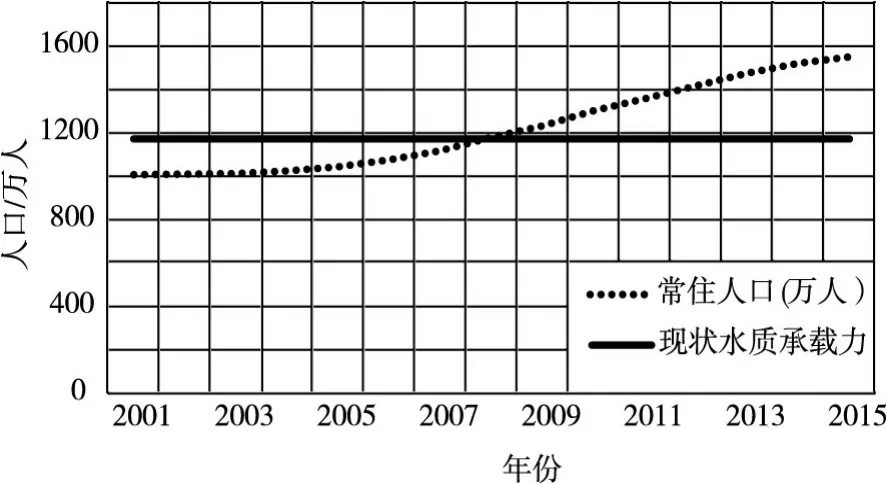

图3 2001—2015年天津市常住人口与水质承载上限对比

根据天津市2001—2015年常住人口变化趋势,在现状水源格局和排污水平基本不变情景下,天津市常住人口2010年就已达到1 300万人,超过了天津市水质承载力(见图3)。

分析结果表明,天津市从水环境质量上来看,经济社会发展已大大超过水质承载空间,按照水质承载指标评估方法,天津市在水质承载上属于水质超载区。

6.3 现状水平年水资源综合承载及状况评估 根据天津市现状各水源及污染物COD排放入河量情况,按照水资源承载指标评估方法和标准,天津市在入境和本地水总水量35.98亿m3、生态及出境水量15.75亿m3、污水一级A出水COD水质标准的情况下,天津市水量承载力为1 686万~1 772万人,水质承载力为1 169万~1 393万人,水资源承载力区间为1 169万~1 393万人,均值1 281万人(见表5)。

分析结果表明,天津市水资源承载状况属于超载区,类型为水质承载不足型。

表5 2015水平年天津市水资源承载力

7 结论

(1)本文以水资源、经济社会、水生态、水环境综合角度,从“量、质、域、流”四大方面出发,设计构建了水资源承载力“四层三级”指标体系,并探讨了指标体系的相互作用和影响关系,“四层三级”指标体系符合自然-人工影响下的水资源承载力评价要求。(2)本文在水量要素、水质要素与承载负荷核算的基础上,对照各评价指标的度量标准,提出基于水量、水质和水资源综合承载状态评判准则,按照承载状态划分为超载、临界超载和不超载;按照承载类别划分为水资源可承载区、水量超载区、水质超载区、水量-水质超载区、水质-水量超载区。本方法可为诊断区域水资源承载力状态、荷载类型和卸载措施提供依据。(3)以天津市为例,根据天津市现状各水源及污染物COD排放入河量情况,天津市水量承载力为1 686万~1 772万人,水质承载力为1 169万~1 393万人,水资源承载力区间为1 169万~1 393万人,均值1 281万人;分析结果表明,天津市水资源承载状况属于超载区,类型为水质超载型,显示出天津市水污染控制为当前重中之重。

参 考 文 献:

[1] 新疆水资源软科学课题研究组.新疆水资源及其承载力的开发战略对策[J].水利水电技术,1989(6):2-9.

[2] 冯尚友.水资源可持续利用导论[M].北京:科学出版社,2000.

[3] 夏军,朱一中.水资源安全的度量:水资源承载力的研究与挑战[J].自然资源学报,2002,17(3):262-269.

[4] 王浩,秦大庸,王建华,等.西北内陆干旱区水资源承载能力研究[J].自然资源学报,2004,19(2):151-159.

[5] 张丽,董增川,张伟.水资源可持续承载能力概念及研究思路探讨[J].水利学报,2003(10):108-112,118.

[6] 谢高地,周海林,甄霖,等.中国水资源对发展的承载能力研究[J].资源科学,2005(4):2-7.

[7] 郦建强,陆桂华,杨晓华,等.区域水资源承载能力综合评价的GPPIM[J].河海大学学报:自然科学版,2004(1):1-4.

[8] 刘丙军,邵东国.区域水资源承载能力资产负债分析方法[J].水科学进展,2005,16(2):250-254.

[9] 赵建世,王忠静,秦韬,等.海河流域水资源承载能力演变分析[J].水利学报,2008,39(6):647-651,658.

[10] 周惠成,柴智平,何斌.基于可变模糊识别模型的大连市水资源承载能力研究[J].南水北调与水利科技,2011(2):46-51,59.

[11] 王建华,何凡.承载力视域下的水资源消耗总量和强度双控行动认知解析[J].中国水利,2016(23):34-35,40.