明代遗民的狂怪书风论

——以陈洪绶为例

■ 周文娟

明代遗民的狂怪书风论

——以陈洪绶为例

■ 周文娟

一、生平

陈洪绶(1598~1652年),字章候,幼名莲子,又名胥岸,号老莲,别号小净名,大明灭亡后,号老迟、悔迟,又号悔僧、云门僧,浙江绍兴府诸暨县人。陈洪绶出生于浙江省的名门望族,祖上为官宦世家,至其父家道中落。其父陈于朝虽未取得功名,然才华横溢,与徐渭是忘年交,书法曾得到徐渭指点,成就相当。陈洪绶早年受其父的影响,于绘画、书法、版画、诗文等均有涉猎,并小有成就,成年后,便成为晚明极有成就与特质的书画家。陈洪绶书法艺术绝不亚于其书画,只是一时间被书画名气所遮掩。

陈洪绶早年仕途极不顺利,从1618年考取诸生到去北京,科考开始走下坡路,三次应试均名落孙山,几次科考失败对陈洪绶无疑是一个很大的打击,心理上也投下了阴影。后于明崇祯十三年(1642)捐貲入国子监并在次年获中书舍人一职。由于只是皇家的簪笔之臣,无法实现其政治抱负,陈洪绶于三个月后便返回家乡,以卖字画为生。

1644甲申之变,大明王朝灭亡,满人入主中原,建立大清王朝。随着明朝的灭亡,陈洪绶的仕途希望彻底破灭,随后为了躲避清政府的追杀,1646年六月于诸暨的云门寺剃发为僧,从此改号悔迟、悔僧、云门僧、云门僧悔等。一年后还俗。晚年学佛参禅,在绍兴、杭州等地鬻画为业。

二、学书历程

陈洪绶书法之所以取得如此之高的成就,纵然有其天赋的一方面,更与其在书法方面所下的苦功是密不可分的。明末清初书法以 “二王”为主流,尤其以董其昌为代表的帖学派坚持以传统为主,一股复古书风吹进晚明书坛。陈洪绶早年书法受当时复古潮流的影响,师法古人,在学欧阳通的同时又学怀素的狂草,兼修褚遂良、米芾而后又融入颜真卿的庄重,也不乏一些篆隶章草,如《史晨碑》《曹全碑》等。从他早期可见的书法中,大致上可以看出受到欧阳询和颜真卿书法的影响比较深远。陈洪绶的间架结构取法欧阳询,而在线条的丰腴饱满方面则是取法颜真卿,学习古法的同时掺入己意,于是自我风格初露端倪。陈洪绶晚年书风受晚明以黄道周、张瑞图、王铎、倪元璐、傅山等的浪漫主义书风影响,显示出奇侧怪异,富有节奏感,遁入佛门后(后来还俗),其书风则是归于平静淡定,豪气尽失。陈洪绶博采广用,从他画中题字可以看到篆、隶、偕、行、草各种字体的影子。陈洪绶早年学书曾言:“学者竟言钟王,顾古人何师?撷古诸家之意,而自成一体。”陈洪绶的书法讲究古法,追求古韵。晋韵、唐法、宋意在他的书法中都有所体现。字体结构典雅,端庄而又不拘谨。字形偏扁的居多,长方的相对较少。书法和题款中古体字出现的较多,风格多变。有时一篇或一段题款中字体也多样化,充分体现他书法学习广博。

陈洪绶的书法点线瘦劲,结构的纵横聚散不拘常规,书法中包含绘画的造型和意趣,体现出晚明浪漫主义的美学观点。

三、甲申之变之前后的书风

明清易代,天崩地陷,对于当时的有血性的文人士大夫来说无疑是一个巨大的打击。面对故国的灭亡和生民涂炭而无力回天,他们一方面长歌当哭,一方面借助于艺术来发泄内心的愤懑和无奈,书法则成为他们发泄的最有效的工具。陈洪绶作为一位深受儒家文化影响的有识之士当然也不例外。陈洪绶早期的作品呈现更多的是张扬,急于表现自己,此种现象与当时的时代背景和个人遭遇有着密切关系。这一时期的书法作品多呈现比较自我,不受成法约束,最大限度地表现自己的个性。纵观陈洪绶一生的书法作品,书法风格转变最明显的一个分界线则是甲申之变。

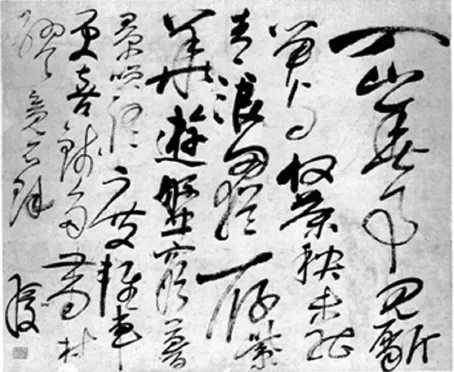

图1

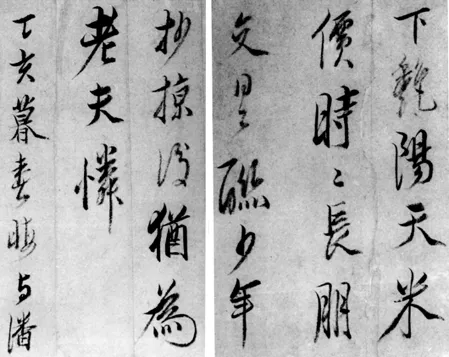

图2

3.1 甲申之变之前的书风

《狂草书五言律诗页》是陈洪绶作于1636年,也是陈洪绶存世罕见的狂草书法。内容是自己所作的题为《入望秦》的五言律诗一首,记于《宝纶堂集》。此书潇洒飘逸、狂放不羁,结体大小、轻重、肥瘦任其自然,参差错落,前呼后应,挥洒自如。轻重疏密自然,骨气润达而有神韵。整幅作品稳重舒展、气度恢宏。此作透露出陈洪绶此阶段书法多以自我为中心,借笔墨来抒发自己的情感,从中可以感受出他对仕途不顺的无奈心情,通过书法形式排解出来,从而形成了自己的书法特点。

3.2 甲申之变后的书风

此时陈洪绶的书体逐渐向瘦长的方向转变,与之前相比少了几分肉,多了几分骨。也就是从这个时候他渐渐从颜体的影响脱化,逐步走向晚年的面目,字形结构比较紧,通篇趋于内敛,从险绝归于平淡。此作为1647年,陈洪绶为表达对一赠米友人的谢意所作(局部),内容为:“新霁索人酒,城东荡小舟;心中乱离事,捷下艳阳天。米价时时长,朋交聊;少年抄惊后,犹为老夫怜。丁亥暮春晦,与潘若虹、天倡兄弟、王素中渡东桥还见。名子道盟弟饱米,书谢即教我。僧悔。”此作结字欹侧而偏长,率意中见情性,行笔婉转流畅、提按分明,不受束缚;疏朗空旷的行距、错落有序的字距显示出超然脱俗的含蓄之美。

此书严循中锋用笔之法,陈洪绶深谙掌竖腕平执笔的奥秘,其间虽稍有以侧锋取妍处,但他能立即将笔调整过来。如此高超的控笔能力,无疑只能以掌竖腕平执笔法为之方可。再有,书法所要求的 “回藏”“提按”“顿挫”“绞衄”“呼应”等笔法要略,在他的运笔过程中,似无一处有缺憾,这也正是大相不雕、修养至炉火纯青境界的具体体现。从其书作中,我们可以感到,陈洪绶作书,心态是愉悦恬静、轻松欢跃的,书写过程对他来说似乎是一种甜美适畅的享受。就遗民思想而言,陈洪绶已经较为冷静地面对了明朝灭亡的事实。因此可以说这是作者经历沧桑之后的坦然。

四、陈洪绶的书风对清初及后世的影响。

陈洪绶身为前朝遗民,他不仅仅可以帮助我们了解清初遗民及其书风,更重要的是还可以从他那特殊的遗民生活世界中得到他对人生的感悟,这些使得他的书风在入清之后发生了巨大的改变。通过对陈洪绶的研究,使我们对陈洪绶其人有了更深入的认识,对他的书风也有了更为准确地把握。

陈洪绶的一生痛苦、艰辛而又潇洒、充实,然而在书法史上享有盛誉,用书法来表达故国之思、离乱之叹和隐逸之情,因此,他在创作的时候更加专注于自我特点的强化和发挥。作为清初遗民的他以其孤傲倔强的人格魅力和瑰丽奇异的艺术风格,在清初书坛上抹上了浓重的一笔,对后世的书法也产生了深远的影响。

结语

遗民书法的共同特点是各具强烈的自我特征,大多数不受法度的限制,陈洪绶也不例外。他早年学习古法时,已经打下了坚实的书法基础,但后来抛弃法理,恣意挥洒,形成自己独特的书法风格,不能不说是他的特殊的生活遭遇使其如此的。

作为明代书画界的一代宗师,陈洪绶曾名震一时。他于书法上所取得的成就归因于艺术天赋、人文修养、时代环境、社会履历、个人痛苦的交叉碰撞,绝非横空出世、无根可寻,其书法风格在清初书坛上不能说是独树一帜,却极具代表性。他利用泼墨挥毫来发泄自己内心的苦涩和悲愤之情,晚年书风则是复归于平淡,从中流露出一种无奈和悲悯,更多的则是淡然,这与他精神上的茫然和生活上的落魄潦倒互为表里。

[1]廖媛雨.身份、易代与陈洪绶艺术关系研究 [D].中央美术学院。2012年5月

[2]查律.陈洪绶书法考察 [J]

[3]崔尔平.明清书法论文选 [M].1994年2月第1版

[4]黄朋.楚调自歌不谬风雅——浅析陈洪绶的书法艺术 [J].上海文博专题论坛

[5]杨晶.陈洪绶书法艺术综合研究 [D].中国美术学院.2012年5月

[6]翁方戈.陈洪绶上、中、下 [M].上海美术出版社1997年

[7]刘恒.中国书法史——清代卷 [M].江苏教育出版社1999年10月第一版

作者单位:陕西师范大学美术学院