现代水面无人艇技术

朱 炜, 张 磊

(1.海军驻上海沪东中华造船(集团)有限公司军事代表室, 上海 200129;2.哈尔滨工程大学 船舶工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

现代水面无人艇技术

朱 炜1, 张 磊2

(1.海军驻上海沪东中华造船(集团)有限公司军事代表室, 上海 200129;2.哈尔滨工程大学 船舶工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

简要阐述水面无人艇的特点,并着重分析国内外无人艇的技术现状及发展趋势,为进一步开展水面无人艇技术的研究指出若干方向,为技术人员开展相关研究工作提供参考。

水面无人艇;人工智能;自主性;可靠性

0 引言

水面无人艇(Unmanned Surface Vehicle,USV)发展至今虽已有70多年的历史[1-5],但相较于无人机、无人车系统,水面无人艇还是一个较为陌生的无人系统平台。水面无人艇是指那些可由水面舰船或岸基布放回收,以半自主或全自主方式在水面航行的无人化、智能化作业平台。作为一种新型的无人化平台,与传统水面舰船相比,水面无人艇具有一些典型的优势。

(1) 小型轻量,反应快速。水面无人艇发展至今已经衍生出很多类型,与传统水面舰船相比,其主尺度和排水量均不大,总长在6~20 m的最为常见,排水量在数吨至数十吨之间,但其快速性特点要远优于同级别的传统水面舰船。

(2) 机动灵活,适应性强。无人艇具有较小的排水量、较浅的吃水设计,因而特别适合在港口、航道、近岸等浅水区域活动作业,且可以更好地适应海况干扰所产生的影响。

(3) 艇型丰富。由于无人艇不需要考虑船员的适居性设计问题,无人艇的艇型设计可以更加自由灵活,例如可以采用单体滑行艇型、水翼艇型、多体船艇型以及半潜式等形式。

(4) 推进方式多样。无人艇除了可以沿用传统的舰船推进方式如螺旋桨推进配合方向舵、喷水推进、表面桨推进等以外,还可以采用全电力推进以及利用太阳能、风能和海洋能等环保能源的推进方式。

(5) 信息化、智能化。一方面无人艇可以凭借自身所具备的人工智能以不同程度的自主性完成指定使命任务;另一方面无人艇可以同时与空中、水上和水下的平台系统进行通信,协作组成立体监测网络,这有助于信息战的实现。

由于在第二次海湾战争时期无人艇的优异表现增加了世界各国海军对无人艇的兴趣,目前,美、英、法、以色列、日本等国都在不断研发先进的高速水面无人艇,以增强其海军战斗力。从发展现状来看,无人艇的功能集成正在日益增多,船型正在由单体向多体等高性能船舶发展,使用范围也在不断拓展。作为一个庞大的家族,无人艇广泛应用于军、民品领域。目前,无人艇发展典型代表:美国的“Autocat”和“Spartan”无人艇;以色列的“Protector”和“Stingray”无人艇;葡萄牙的“Delfim”无人艇;意大利的“Charlie”无人艇和英国的“Springer”无人艇等[6,7]。下文简要介绍各国无人艇的研究现状及发展趋势。

1 国外水面无人艇研究现状

美、英、法、德、以色列等国已将无人艇作为重要军事项目进行研究和开发,其中最具代表性的是美国的“Spartan”和以色列的“Protector”无人艇等[5]。

1.1 美国

美国有许多军方单位、地方研究协会、大学等机构长期致力于无人艇的研究,其主导着全球无人艇的发展方向。

(1) “Spartan”。该无人艇项目由美国主持,联合法国、新加坡共同研制。“Spartan”试验艇搭载于“葛底斯堡”号导弹巡洋舰,其参加了波斯湾作战行动后,美国海军部根据其试验结果开始大规模的研制工作,并将其列入濒海战斗舰(Littoral Combat Ship,LCS)的全套武器装备清单中。“Spartan”无人艇有两种设计方案,均为硬壳充气型高速滑行艇(见图1),它既能自主航行也可遥控操纵,艇长11 m,排水量2.3 t,最高航速可达50 kn,自持力可达12 h,可搭载1 350~2 300 kg的有效载荷。

图1 “Spartan” 无人艇

(2) “SSC San Diego”。美国空间和海战系统中心的机器人研究小组开发了一种通用无人艇试验平台——“SSC San Diego”无人艇(见图2)。该小组一直致力于无人艇相关技术的研究,在该型无人艇上研发了许多无人艇领域的通用性技术,可以很方便地实现工程化应用。

图2 “SSC San Diego” 无人艇

(3) “Harbor Wing”。美国海军还开发了大量的无人快艇,主要用于侦察任务。“Harbor Wing”是一艘长约18 m,重10 t,远程无人驾驶,高适航性的双体侦察船,已有X1和X2两个型号(见图3)。

图3 “Harbor Wing” 无人艇

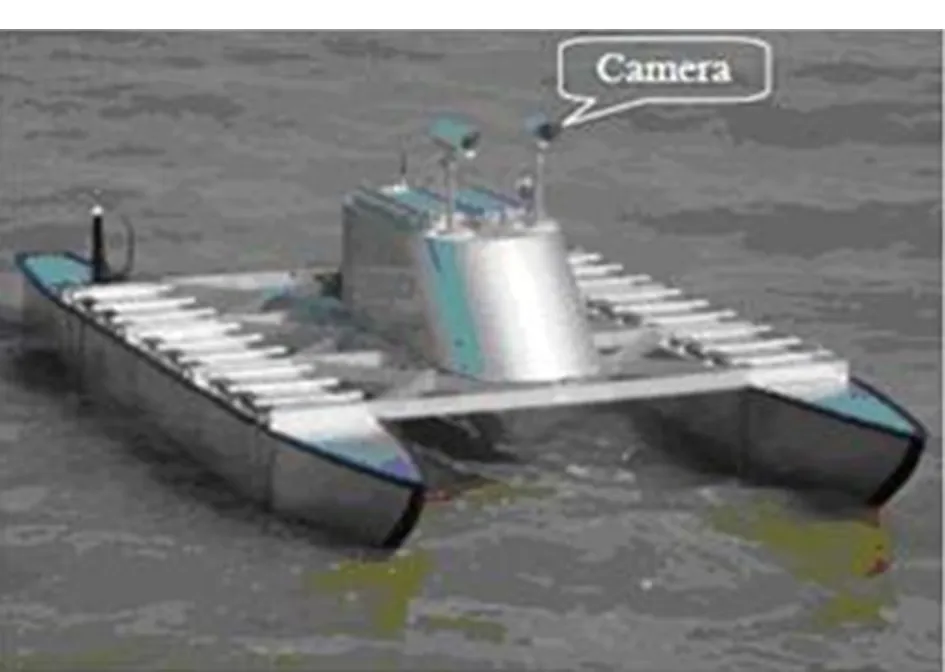

(4) 三体无人艇。通用动力机械系统公司为美国海军研制的无人艇(见图4)艇长10.6 m,宽3.25 m,最高航速可达35 kn以上。该艇设计为三体滑行艇形式,能在4级海况下发射和回收,且自带传感器系统(如拖曳式声呐系统和多基地场外低频声呐系统),具有先进的无人导航和360°“情境意识”自主控制能力以及连续24 h执行任务的能力。

图4 “11MUC0601” 三体无人艇

1.2 以色列

以色列具有非常强大的军事科技研发能力,目前主要有拉斐尔、航空防务、埃尔比特等公司进行水面无人艇及其相关技术的研究。

(1) “Protector” 。2003年,以色列拉斐尔公司与航空防务系统公司共同开发了著名的“Protector”号无人艇。该艇于2005年开始装备部队,用于执行保卫领水和近岸水域任务,在试验和使用过程中显示出了较高的战术技术性能,是以色列无人艇研究的典型代表,如图5所示。该艇艇长9 m,排水量4 t,最高航速40 kn,最大载荷1 t,续航力约8 h,艇上装备1挺7.62 mm或12.7 mm机枪(可增加1具40 mm榴弹发射器),同时备有电动机械瞄准传动装置的火控系统,有遥控和自主两种控制模式。

图5 “Protector” 号无人艇

(2) “Silver Marlin”。以色列埃尔比特系统公司研制的“Silver Marlin”号无人艇被称为第二代无人艇,于2007年初开始海试。该艇在Café赛艇35的基础上设计建造而成(见图6),艇长10.67 m,满载排水量4 t,最高航速不小于45 kn,续航力500海里,续航时间24 h。

图6 “Silver Marlin” 号无人艇

(3) “Stingray” 。“Stingray”号是以色列埃尔比特系统公司研制的另一款小型无人艇,如图7所示。该艇是在民用喷水推进艇型基础上开发的,最高航速不小于40 kn,续航时间不小于8 h,有效载荷不小于150 kg,不但体型小、隐身性强,还具备海上目标检测与识别功能,可兼容情报侦察与监视、电子战和电子侦察等任务。

图7 “Stingray” 号无人艇

(4) “Starfish”。“Starfish”号无人艇由以色列航空防务系统公司研制(见图8)。该艇艇长11 m,有效载荷2.5 t,巡航速度45 kn,作战半径300海里,自持力10 h,其动力系统配备双柴油机,喷水推进,还可搭载光电侦察系统、目标搜索系统、通信系统以及小口径舰炮(具有岸基、海基、空基3种平台控制模式)。

图8 “Starfish” 号无人艇

1.3 其他国家

法国在无人艇领域的典型代表主要有ACSA公司的“Basil” 号(见图9)、Sirehna公司的“Rodeur”号无人高速滑行艇(见图10),其中“Rodeur” 水面无人艇可执行多种任务,包括反水雷、反潜、侦察监视、海上安防、海洋环境探测及调查等。

图9 “Basil” 号无人艇

日本对无人艇的相关研究工作也开展得相对较早。日本Yamaha公司研发的无人高速军用艇(Unmanned Marine Vehicle High-speed, UMV-H)采用深V形设计,长4.44 m,最大航速40 kn,兼具遥控和自主两种模式,如图11所示。此外,Yamaha公司针对海洋水文气象环境监测及生物化学科考任务研发了无人海洋探测艇(Unmanned Marine Vehicle Ocean type, UMV-O),该型首艇“Kan-Chan”已于2003年交付给日本科技厅投入使用,如图12所示。

图10 “Rodeur”号无人艇

图11 “UMV-H” 号无人艇

图12 “UMV-O” 号无人艇

“Charlie”号双体无人艇(见图13)由意大利机器人技术集团研发,该艇艇长2.4 m,宽1.7 m,并配备GPS及KVH型陀螺仪,其电力推进系统设计为铅酸电池、太阳能电池板联合供电,螺旋桨推进。

图13 意大利“Charlie” 号无人艇

此外,英、德、葡萄牙等国也研发了各自的水面无人艇,如 “Springer”“Swordfish”和“See-Wiesel”等,如图14~图16所示。

图14 英国“Springer” 号无人艇

图15 “Swordfish” 号无人艇

图16 “See-Wiesel” 号无人艇

2 国内水面无人艇研究现状[2]

国内无人艇的研究起步较晚,且市场上并未有集驾驶、遥控、自主航行功能于一体的水面艇系统,这就要求研究人员必须针对无人艇的任务需求、艇体特征及总体布局要求,结合系统功能、经济成本等因素的约束条件限制,设计并构建无人艇系统。国内主要从事水面无人艇的研究机构有沈阳自动化研究所、哈尔滨工程大学、上海大学、上海海事大学、中国航天科工集团沈阳新光公司、珠海云州公司等。

(1) “Silver Frog”号无人艇。上海海事大学研制的“Silver Frog”号无人艇为双体型铝合金多任务通用平台(见图17)。该艇艇长2.7 m,宽1.48 m,型深0.36 m,艇重60 kg(此时航速可达6 kn),有效载荷100 kg,由60 Ah的锂电池组供电给直流电机驱动双螺旋桨推进。该艇的控制系统由载体平台控制系统和岸基监控系统两部分组成,岸基监控系统通过无线网络(有效通信距离可达1海里)下达人机交互指令给载体平台控制系统,进而操控无人艇。

图17 “Silver Frog” 号无人艇

(2) “Triple-hulled” 三体无人艇。沈阳自动化研究所开发的三体无人艇“Triple-hulled”(见图18)采用了类似“Silver Frog”的设计:直流驱动电机推进方式,无人艇平台分为地面控制系统、无线传输设备和艇载控制系统3个部分。该艇配备了线加速度/角速度传感器、陀螺仪、罗经和GPS等,最高航速可达6 kn。

图18 “Triple-hulled” 号无人艇

(3) “天象1号”无人艇。2008年,中国航天科工集团沈阳新光公司研制出了“天象1号”无人艇(见图19)。该艇总长6.5 m,船体采用碳纤维,配有GPS、雷达、图像传输和处理系统等多种传感器设备,具备自主和遥控两种模式,该系统作为应急装备成功为2008年的青岛奥帆赛提供了气象保障服务。

图19 “天象1号” 无人艇

(4) “XL”号无人艇。哈尔滨工程大学水下机器人技术重点实验室是国内较早从事无人潜水器和无人艇等无人系统研究的单位之一,长期从事无人潜水器和水面无人艇相关技术的攻关研究,取得了多项国际先进国内领先的技术成果,突破了多项关键技术,如系统仿真技术、自主驾控系统体系结构、避碰规划技术、运动控制技术及路径跟踪技术等。“XL”号无人艇采用单体高速滑行艇艇型设计,搭载雷达、光视觉、红外视觉等传感器,具备自主感知和自主航行能力,可实现复杂障碍环境下、甚至动态目标的自主避碰航行。“XL”号无人艇如图20所示。

图20 “XL” 号无人艇

3 结束语

总体说来,水面无人艇方面的发展相对其他无人系统平台较为滞后,但自主程度在不断提高,不同于遥控型、半自主型,全自主型无人艇的实现还处于研究探索阶段,这主要归结于一些与平台智能及任务载荷相关的关键技术尚需进一步提高,如智能优化技术、路径规划技术、布放回收技术、基于无人艇平台的发射控制技术等。未来一旦突破这些关键技术,将会拓展无人艇的任务领域由传统的情报、监视、侦查向反潜、反舰等打击任务领域发展,使得其成为水面舰艇作战力量的重要组成部分,改变传统的水面战装备体系构成,使水面战的作战样式发生革命性变化。

[1] 尚燕丽. 海军发展无人作战平台的需求、现状与展望[J]. 国防技术基础, 2009,1:40-43.

[2] 廖煜雷. 无人艇的非线性运动控制方法研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学, 2012.

[3] YAN R J, PANG S, SUN H B,et al. development and missions of unmanned surface vehicle[J]. Journal of Marine Science and Application, 2010,9(4):451-457.

[4] MANLEY J E. Unmanned surface vehicles, 15 years of development[C]//Oceans, Quebec City, Canada, 2008: 1-4.

[5] 宋磊. 全球自主:国外无人水面艇未来发展及关键技术[J]. 军事文摘, 2015,13:26-28.

Development of Unmanned Surface Vehicle

ZHU Wei1, ZHANG Lei2

(1.Navy Representatives Office of Hudong Zhonghua Shipbuilding Co., Ltd., Shanghai 200129, China;2.School of Ship Building, Harbin Engineering University, Harbin 150001, Heilongjiang, China)

With the constantly deepening of human exploration of the ocean and the successful application in the military, more and more extensive attention has been paid to unmanned surface vessels. The characteristics of the unmanned surface vessels are described, and the current situation and development trend of domestic and international unmanned surface vessels are analyzed. Several directions for further research are provided,which is of reference value for the researchers.

unmanned surface vehicle; artificial intelligence; autonomy; reliability

朱 炜(1979-),男,工程师,研究方向为船舶电气

1000-3878(2017)02-0001-06

U674

A