基于“概念传递”的教学过程解析与建构

何蓉+姚碧英+张忠华+胡刚

摘 要基础教育中的概念教学采取顺序性、连贯性和一致性的设计思路,可以有效促进知识的螺旋式发展。本文以人教版高中生物必修一“ATP的主要来源——细胞呼吸”一课为例,从有效实现重要概念传递的视角出发,解析和建构了该节课程的教学设计与过程。

关键词概念教学 有氧呼吸 无氧呼吸 概念传递

概念是共同具有某些特性或属性的事件、物体或现象的抽象概括,是人脑反映客观事物的共同、本质特征的思维形式[1]。概念不是实体,不能被直接给予,是在学生主动建构过程中不断发展和完善的[2]。因此,基础教育中的概念教学要采取顺序性、连贯性和一致性的设计思路,可以有效促进知识的螺旋式发展。本文以“ATP的主要来源-细胞呼吸”一课为例,系统解析和建构促进概念传递的教学过程。教学总体思路如下:首先要确定概念。综合课程标准、教科书、专家同事的建议以及该年龄阶段学生的认知发展水平,确定本章教学主题的上位核心概念以及本节教学内容所聚焦的重要概念。对本节课的概念性知识进行梳理,有利于教师把握重、难点,创造性地利用教材,并为下一环节选择支撑概念进行教学活动做准备。其次,要精选促进概念传递的典型材料,设计符合学生认知特点的问题驱动,引导学生综合分析并回答问题。通过这一环节的教学活动,学生将抽象和概括出事物的本质属性,促进概念的建构和发展。

一、确定概念

确定支撑本节课的核心概念“细胞的生命活动需要物质和能量的推动”,所需理解的重要概念是“细胞呼吸是ATP的主要来源”,同时,以A、B、C、D表述次位概念的层级关系如下:

A.细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列氧化分解,生成CO2或其它产物,释放出能量并生成ATP的过程。

A1.呼吸作用的实质是细胞内有机物氧化分解,并且释放能量。

B.有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生CO2和水,释放能量,生成大量ATP的过程。

B1.有氧呼吸先在细胞质基质,后在线粒体中进行。

B2.总反应式:

C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2+12H2O+大量能量

B3.有氧呼吸产能多,是绝大多数生物主要的呼吸方式。

C.无氧呼吸是指细胞在无氧的条件下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,释放少量能量,生成少量ATP的过程。

C1.无氧呼吸在细胞质基质中进行。

C2.总反应式:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+少量能量或C6H12O6→2C3H6O3+少量能量

C3.无氧呼吸产能少,一般是在缺氧条件下进行的。

D.细胞呼吸能够应用于生产实践和日常生活。

二、基于“概念传递”的教学设计

本节课的教学设计主要从以下三个方面考虑:第一,教学策略。细胞呼吸这一过程抽象且微观,学生缺乏直观认识,容易混淆概念或产生相异概念,教学中采用实验探究法、小组合作法和动画演示法等策略来突破教学重难点。第二,教学流程。考虑到学生循序渐进的认知特点,采用“总-分-总”的教学形式。从细胞呼吸的实质着手,再逐步分析细胞呼吸的两种方式,最后探讨它在生产生活中的应用。第三,板书。本节课的教学内容偏难,采用图、表等形式来展示彼此之间复杂且紧密的联系,以达到帮助学生建立和理解概念的目的。

1.感知概念——细胞呼吸

通过联系学生对细胞代谢已有的知识设置如下问题:细胞的主要能源物质是葡萄糖,而直接能源物质是ATP,生物体内的葡萄糖是怎样把能量转移到ATP中去的?在探究酵母菌呼吸方式时,酵母菌吸收O2后发生了什么反应?排出的CO2是由什么转变而来?为什么不需要O2也能产生CO2?由此引发认知冲突,使学生推理得出:A1.呼吸作用的实质是细胞内有机物氧化分解,并且释放能量。从而为学生提供细胞呼吸的初步认识。

2.构建概念——有氧呼吸和无氧呼吸

通过探究性实验,采用层层递进的问题驱动,引导学生探究细胞呼吸的过程,反映概念的本质属性,促进概念的逐步建构。

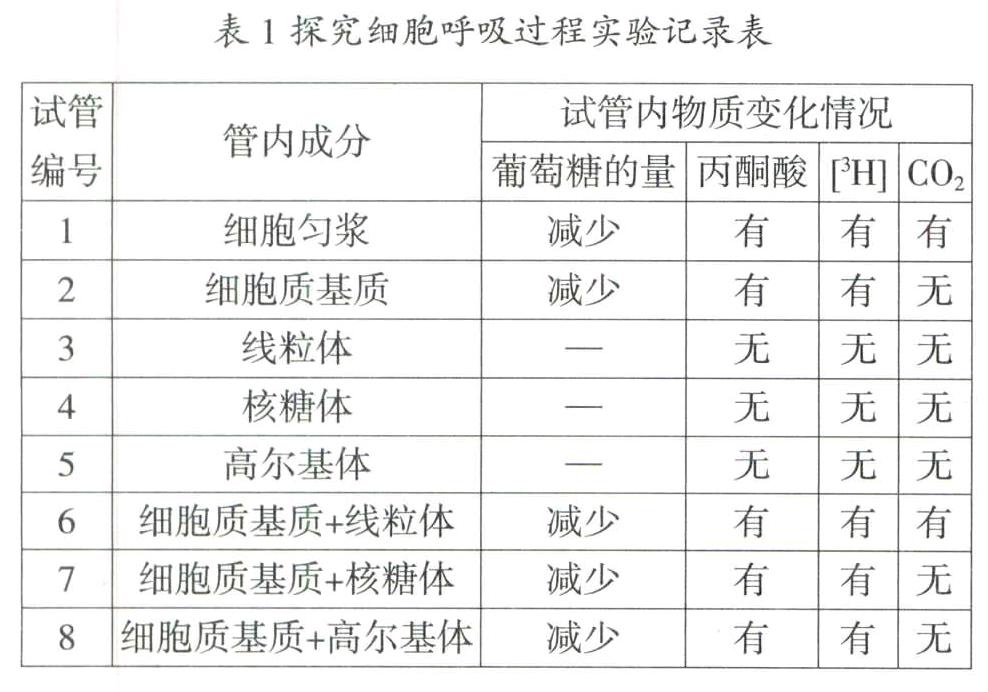

(1)有氧呼吸

为了研究细胞呼吸过程,在适宜条件下,将相同且适量的食用酵母菌研磨,研磨后的细胞匀浆差速离心后得到各种细胞成分(均保持完整的细胞结构和酶活性)。取细胞匀浆及各细胞成分分别注入试管中,配制成各体积相等且同一种成分浓度相同的悬浮液,分别向试管中加入等量的O2和放射性同位素3H标记的等量葡萄糖,一段时间后,检测各试管内物质变化情况(见表1)。

根据表中信息,提出问题:①有氧呼吸的场所在哪里?它是一步完成还是多步完成的?②展示线粒体的亚显微结构图,结合教材,逐步回答有氧呼吸各阶段的反应场所、反应过程以及中间产物分别是怎样的?

学生经过小组讨论,能够正确回答问题①。表中1号、2号、6号、7号和8号试管均能进行不同程度的反应,管内的共同成分是细胞质基质,所以它是发生呼吸作用的基本场所。由2号和6号、3号和6号试管组的比较发现,有氧呼吸在线粒体中发生了进一步的反应,从而认同概念B1.有氧呼吸先在細胞质基质,后在线粒体中进行。同时为下一步引导学生探讨有氧呼吸各阶段的反应过程做准备。

对于问题②,教师展示线粒体的亚显微结构图,指导学生阅读课本相关信息,依据化学方程式推导原理,有针对性地探究有氧呼吸各阶段的反应过程,同时结合多媒体动画予以巩固。首先,学生根据表中2号试管可知有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,产物是丙酮酸和还原性辅酶,引导学生利用化学知识推出有氧呼吸第一阶段的反应。其次,学生结合教材,获得关键信息:线粒体的内膜和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶。结合表中6号试管推测出有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中进行,基质中含有与细胞呼吸有关的酶,并且有CO2生成。教师利用多媒体课件图示有氧呼吸前两阶段中葡萄糖中碳原子和氧原子的物质变化。应用原子守恒定律,产生认知冲突,引发学生思考:一分子葡萄糖分解成两分子丙酮酸,在线粒体基质中丙酮酸经脱氢后最终生成6分子CO2,也就是说反应物中有6个氧原子,然而最后却有12个氧原子生成,违背了守恒定律。此时,学生会很自然地想到可能有O2参与,在教师引导给予否定的情况下,使学生联想到以前学习的化学方程式配平,可能有H2O的参与。由此学生可以顺利推测出第二阶段的反应式。最后,学生能够比较容易地得出:有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行,线粒体内膜折叠形成嵴,能大大增加化学反应的膜面积,保证酶的均匀分布,使反应温和、高效地释放出大量能量,从而推出第三阶段反应式。此时,教师提问:若用18O标记O2,则反应结束后,它会转移到何种物质上?加深学生对O2只在有氧呼吸第三阶段参与反应的理解。接着,学生整合有氧呼吸三阶段的反应式,推导出B2.总反应式:C6H12O6+6H2O+6O2 6CO2+12H2O+大量能量。

(2)无氧呼吸

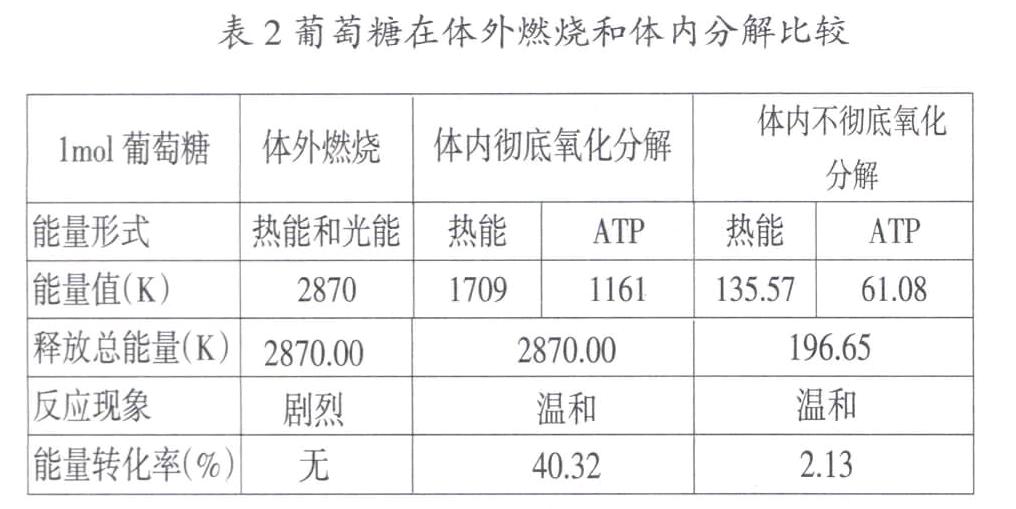

提出问题:①将上述实验过程中其他条件不变,在不通入氧气情况下研究无氧呼吸,那么实验结果又会怎样呢?②所有生物进行无氧呼吸都产生酒精和CO2吗?③1摩尔葡萄糖分别在体外燃烧、有氧呼吸以及无氧呼吸条件下,其中的反应现象、转化的能量形式及能量转化率是怎样的?

对于问题①,引导学生参考有氧呼吸第一阶段的反应过程。分析得出:无氧呼吸的第一阶段与有氧呼吸完全相同。教师告知在此情况下,所有含有细胞质基质的试管中都生成了酒精和CO2,从而使学生认同概念C1.无氧呼吸在细胞质基质中进行。

对于问题②,学生通过自学教材、交流研讨得出结论:高等植物和酵母菌等生物进行无氧呼吸一般产生酒精和CO2,但是高等植物的某些器官(如马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚)、高等动物或乳酸菌等生物,进行无氧呼吸一般产生乳酸。由此,学生能推导出:C2.总反应式:C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+少量能量或C6H12O6 2C3H6O3+少量能量。

对于问题③,学生结合教材中的相关内容,比较葡萄糖在三种条件下的能量转化情况,并填好表2,从表2可见,同种有机物在体内氧化分解比体外燃烧更温和,有机物中的能量是经过一系列化学反应逐步释放的,有一部分能量储存在ATP中,且有氧呼吸的能量转化效率是无氧呼吸的19倍。因此学生得出结论:B3.有氧呼吸是大部分生物的主要形式。C3.无氧呼吸产能少,一般是在缺氧条件下进行的。

(3)延展概念——联系生产与生活实际

概念的初步感知与逐步建構是延展概念的前提,为了促进概念传递,需要在新的情境下进行变式训练。①以反例来辨析概念:为什么肺炎双球菌和好氧型细菌也能进行有氧呼吸?②运用于真实情境中的问题解决:为什么食品罐头往往会标注“底盖、易拉盖凸起请勿饮用”字样?提倡慢跑等有氧运动的原因是什么?洪涝灾害对植物为什么有毁灭性伤害?③在下一节的学习中,通过将呼吸作用和光合作用进行比较,建立相关概念间的区别和联系。呼吸作用分解的有机物正是光合作用的产物,呼吸作用所释放的能量正是光合作用贮存在有机物中的能量,二者相互依存。通过延展概念,使学生对概念的理解更全面、深刻。学生得出D.细胞呼吸能够应用于生产实践和日常生活。

(4)内化概念

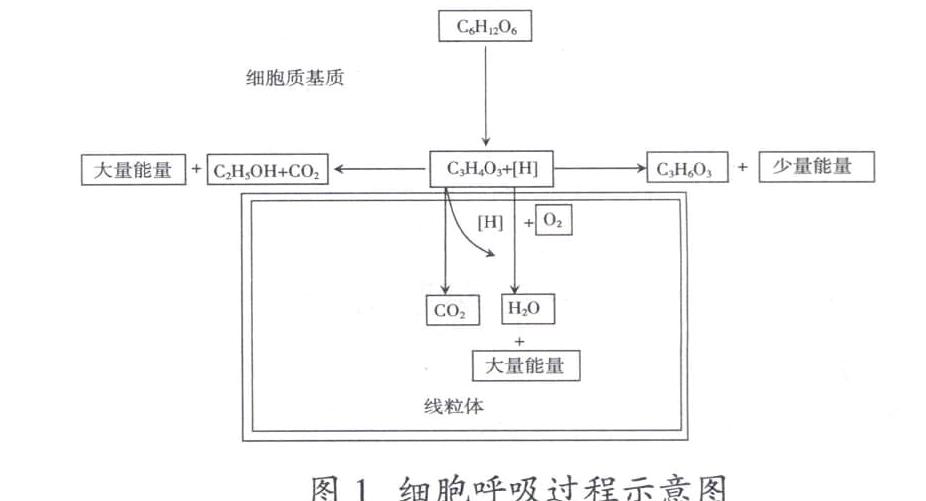

完成感知、构建和延展概念后,师生边总结边板书细胞呼吸过程示意图(见图1),从而达到逐步内化概念的目的。师生总结得出如下要点:细胞能够进行有氧呼吸和无氧呼吸,它们既有区别又有联系。细胞呼吸能为生物体的生命活动提供能量,又能为体内其它化合物的合成提供原料。

三、反思与总结

该课是围绕重要概念进行教学设计的一次尝试,在凸显“概念传递”的教学过程中,以探究性实验为主线,整合学科内和跨学科的知识,采用实验探究法和图表的形式以及通过感知、建构和延展概念过程设置层层深入的问题链,从而突破本节的重、难点,分析和归纳出概念的本质属性,让学生清晰、透彻地掌握细胞的能量代谢机理,合理搭建知识框架。但稍显不足的是通过实验结果对有氧呼吸三阶段的反应式推导内容难度偏大,给学生理解带来一定困难。

参考文献

[1] 刘恩山,张颖之.课堂教学中的生物学概念及其表述方式[J].生物学通报,2010(7).

[2] 张颖之,刘恩山.核心概念在理科教学中的地位和作用——从记忆事实向理解概念的转变[J].教育学报,2010(1).

[作者:何蓉(1991-),女,江西南昌人,广西师范学院环境与生命科学学院在读硕士研究生;姚碧英(1992-),女,广西百色人,广西师范学院环境与生命科学学院在读硕士研究生;张忠华(1981-),女,安徽金寨人,广西师范学院环境与生命科学学院副教授,博士;胡刚(1981-),男,安徽庐江人,广西师范学院环境与生命科学学院讲师,博士。]

【责任编辑 郭振玲】