身份的瓦解与重建

——从《刺客聂隐娘》看侯孝贤的“归去”主题

(曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165)

身份的瓦解与重建

——从《刺客聂隐娘》看侯孝贤的“归去”主题

侯东晓

(曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165)

在电影《刺客聂隐娘》中,导演侯孝贤以武侠题材探讨人主体身份意识觉醒的过程。通过聂隐娘诸多身份的设置,侯孝贤呈现了聂隐娘身份的瓦解和重建。在聂隐娘身份瓦解和重建过程中,侯孝贤也在电影中完成了“归去”主题的呈现。

《刺客聂隐娘》;身份;“归去”主题

侯孝贤导演的电影《刺客聂隐娘》取材于唐代裴铏所著唐传奇《传奇》中的《聂隐娘》。该片2015年在第68届戛纳国际电影节中入围金棕榈奖,并最终获得最佳导演奖。侯孝贤在改编过程中大胆取舍,弱化唐传奇中侧重的“奇”字,加入浓厚的作者气质。《刺客聂隐娘》延续了侯孝贤冷静醒悟的叙事风格,追求意境至上,弱化叙事。影片上映后引起巨大争议。法国著名评论家让-米歇尔·付东曾指出,“侯孝贤的作品质疑了电影所有的基本元素”。[1]276在《刺客聂隐娘》中,聂隐娘有诸多身份。在其身份的处理上,导演侯孝贤做了减法,利用剧情的推进一个一个地去掉隐娘身上的身份。通过对聂隐娘身份的设置,导演侯孝贤呈现了聂隐娘身份的瓦解和重建,并在身份瓦解和重建的过程中,指向了“归去”主题。

一、隐娘的身份

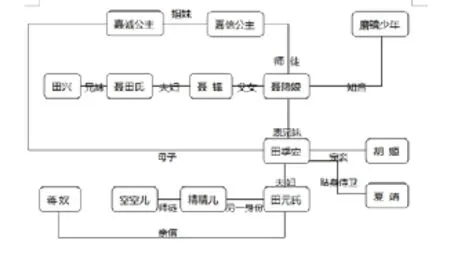

在影片《刺客聂隐娘》中,导演为聂隐娘设置了五重身份——窈娘、窈七、七娘、阿窈和隐娘,从影片人物关系图中可以清晰地看出这五重身份。窈娘的身份来自聂隐娘与田季安小时候在宫廷中嘉诚公主对她的称呼。这一称谓在影片一开始道姑送聂隐娘归来之时也曾用到,它暗示了道姑的真实身份;其次聂隐娘与田季安的婚事被政治联姻取代,而从田季安的回忆中又知聂隐娘对田季安有深厚感情,窈娘的身份事实上是政治暗喻,在聂隐娘违背师命放弃刺杀田季安之时,她抛弃的是身上的政治包袱,她不再是师父政治复仇的一枚棋子。窈七代表的是相对浪漫的爱情,因为政治联姻使聂隐娘与田季安不能在一起,窈七在片中只出现在田季安回忆二人往昔之时,它代表了田季安对二人情感的惋惜,窈七对应爱情线索中情人的身份。七娘也是聂隐娘在片中出现的称谓之一,它代表的是仆人眼中聂隐娘的大小姐形象。阿窈则只出现在聂锋及夫人的谈论中,它代表了聂隐娘作为女儿的身份。从《刺客聂隐娘》的剧本中可知,隐娘的称谓贯穿整个作品;而在影片中,隐娘的身份只出现在磨镜少年的语境中,它是聂隐娘在影片客观语境中的称谓,也是聂隐娘在完成了一系列蜕变之后的称谓。这个称谓意味着聂隐娘自我意识完全觉醒,获得独立的身份。导演在影片中将聂隐娘的身份一层一层去掉,看似使聂隐娘陷入孤独状态,而这种孤独恰恰使聂隐娘进入“澄明”之境。

这五重身份被安排在影片五部分的场景中。序幕是隐娘的刺杀训练及归家的新任务(刺杀田季安);序幕后由三大部分场景构成,分别是聂宅、魏博朝廷、护送田兴的路上,而这其中又由聂母交代片中重要的信物“玉玦”来由,这段叙事暗示了聂隐娘的孤独,并无同类;之后以田兴遭放逐为中线,区隔出主情节的前后两部分——前半部分集中在聂宅,后半部分主要是护送田兴路上遇到的事情;终幕是辞别师父与送别磨镜少年。影片结构相当工整、均匀。这五部分中,聂隐娘的身份在魏博朝廷已经交代完毕。接下来在叙事上,导演开始瓦解其已经建立起来的身份,使聂隐娘走上自我身份意识建立的过程。聂隐娘的这五重身份分别代表了她的师徒之情、亲情和爱情。聂隐娘在见证了朝廷的勾心斗角之后,毅然抛弃这一切走上归隐之路。影片结尾,在固定镜头中,聂隐娘和磨镜少年一行人走在广袤无垠的原野之上,显得无比渺小和孤独。狂欢式的音乐并没有释放聂隐娘的情绪,也没有排解观众的情绪,观众反而在这种狂欢中感到莫名的失落。这份失落不是聂隐娘的人生际遇而导致的人情冷漠,“而是来自于身份的空白以及由此而产生的归属感的缺失”。[2]

二、隐娘身份变化中呈现主体意识的觉醒

要探讨聂隐娘身份的瓦解,就必须对其瓦解的内在动力进行梳理。影片中对于这一动力的设置来自于三次刺杀。第一次是在影片开始,道姑授刀命聂隐娘刺杀“置毒弑父、杖杀同胞”的恶僚,并要求聂隐娘“刺其首,无使知觉”,这是对聂隐娘技术上的要求,同时也给了她刺杀的理由。这场戏展示了聂隐娘的功夫之高“如刺飞鸟般容易”,但也为她在后来在影片中的两次“不杀”提供了解读空间。第二次刺杀未果,其师父质问“为何延宕如是”,聂隐娘沉默许久回道:“见大僚小儿可爱,不忍杀之。”而其师父则要求聂隐娘“先断其所爱,然后杀之”,并教育聂隐娘“剑道无亲,不与圣人同忧”。聂隐娘的沉默已经表明其对于师父所授剑道的质疑,在这一次刺杀中,其主体身份意识已经萌发。因为从第一次的刺杀可知,聂隐娘是有能力杀这个大僚的,但她已经开始意识到她并不是师父传授所谓的剑道的工具,而是一个人。这也为其下山后的第三次不杀打下铺垫。在师父安排刺杀田季安的任务中,片中运用了三次聂隐娘的主观镜头。第一次是房梁之上见田季安的震怒,第二次是在薄纱之后看田季安与幼子摔跤,最后一次是在纱帘之间窥见田季安与瑚姬的郎情妾意。聂隐娘以一个旁观者的身份目睹了田季安的生活,看到了他对国家的关切、对幼子的呵护、对爱妾的温柔,加之自己与他的旧情,聂隐娘彻底与师父的剑道诀别,使自己作为一个正常人的情感充盈起来。在这之后,聂隐娘由原来的被事情推着走变为主动处理事情,并有自己的判断,其原有的身份也开始逐步瓦解。当其一队人马走过黑魆魆的山洞,聂隐娘已经与过去彻底决裂,完成了新生。

在其主体身份不断瓦解后,导演亦在潜移默化中对聂隐娘的主体身份进行重新建构。在其主体身份意识重构的过程中,“镜”是一个非常重要的元素。通过“镜”的意象,聂隐娘的身份与片中的嘉诚公主、瑚姬和磨镜少年构成了三重镜像结构。在“青鸾舞镜”中的嘉诚公主与聂隐娘,导演利用这一结构揭示了聂隐娘在情感和政治上都是赞同嘉诚公主的。“青鸾舞镜”的故事由聂隐娘的母亲和聂隐娘两人完成叙述,聂隐娘通过嘉诚公主的故事质问自己。她的“不杀”和嘉诚公主的安抚魏博是一致的。聂隐娘站在纱帘之后看到田季安与瑚姬你侬我侬,当田季安讲述聂隐娘的故事,瑚姬说了一句“为窈七不平”,暗示了窈七和瑚姬是同类人,瑚姬恰恰是聂隐娘充满柔情的镜像。而磨镜少年在村落里打磨镜子之后给孩童们照脸,孩童是天真的代表,因此磨镜少年所代表的是聂隐娘理想的自我,最后的离开也“意味着聂隐娘最终走向再造本真之我的回归与升华”。[3]

“电影《刺客聂隐娘》中的聂隐娘有多重身份,作为刺客的她与师父、家人、被刺者都有着多重关系,这种关系让她纠结而倍感焦虑和痛苦。刺杀的成功并不能给她带来多少喜悦,强加于她的人物和身份与她内心个体性之间存在巨大的张力。”[4]90导演在对聂隐娘身份的设置上故意“剥除了刺杀故事的复杂性和阴暗面。让聂隐娘展示出简单而真实的一面——良知和道德,所有人的勾心斗角、阴谋暗战都消弭于刺客的本心。”[4]90所谓“刺客的本心”,便是聂隐娘作为一个正常人的主体意识的觉醒。“如侯孝贤自己所说,他写聂隐娘重点是想写这个刺客(人物),而不是‘刺杀’(故事)。”[5]聂隐娘放弃刺杀田季安时,其主体身份意识完全觉醒,并建立起自己的主体人格。她所追求只不过是返璞归真的独立自我,所以最后她与磨镜少年恬然离开,长达4分钟的长镜头,静静地注视着两人直直走向远方。

戴锦华在其著作《昨日之岛》中认为,“侯孝贤早期电影中呈现了某种闭锁的现在时,挣扎延伸开去……在时间和意义层面上,象征着断裂与悬置。”[1]283而影片《刺客聂隐娘》中,侯孝贤以遥远的历史作为跳板,进行了一次对自己未来电影叙事形式的触摸。这种触摸是对历史回顾和被历史困顿后的必然,这一触摸的基本前提是主体身份意识的觉醒和对文化身份的追问。

三、主体意识觉醒后的“归去”主题

电影《刺客聂隐娘》中的聂隐娘,在摆脱了旧情困扰、师父的束缚并拯救父亲之后选择离开。“涉世”主题一直贯穿于侯孝贤的影片中,《风柜来的人》《冬冬的假期》《尼罗河的女儿》都是“文字的涉世文本的电影对话物”。[6]49在这些电影中,侯孝贤完成了“对于一个中国社会在过去四十年里所经历的历史性变化的调解的回顾”,[6]55但在影片《刺客聂隐娘》中,主人公聂隐娘不再秉持侯孝贤一贯的“涉世”心态,而自始至终追求的是出世的归隐心态。由此可见侯孝贤电影出现了新的趋向,即“归去”主题的诗性呈现,有别于其以前作品所呈现出的“归去”主题。《刺客聂隐娘》中所呈现出的是超越历史和现实维度的诗性“归去”,而其以前的作品中往往呈现的是对乡土文明的赞美和对城市工业文明的失望而造成的剥离和排斥感。

在《风柜来的人》《冬冬的假期》《童年往事》中,侯孝贤以“涉世”的主题对“台湾在近百年中国历史的身份进行了反思”,[4]88但他的视角是往回看的,他看到的是历史遗留下的疮疤,是“从个人、家庭、历史等诸多个层面展示了个体经验、生命感悟和历史直觉”。[4]88而这些并不能使侯孝贤得到满足,《刺客聂隐娘》中聂隐娘身份的不断瓦解,其本质是找不到被认同身份的必然结果。最后聂隐娘选择与磨镜少年离开,一方面说明她找到了“同类”,另一方面是作者性的体现,导演在此也达到了精神层面的身份认同。

从某种意义上来讲,《刺客聂隐娘》甚至可以看作侯孝贤对文化身份追寻与重塑的一个成果展示。但在影片中,我们从聂隐娘身上看到了归去的果敢,却没有得到一个准确的答案。隐娘随着磨镜少年离开,可磨镜少年是有妻室的,隐娘追随磨镜少年离开的答案有些模糊。从这一点来看,侯孝贤似乎对于自身文化身份的追寻并无一个准确的答案,聂隐娘的离开面临的是如“娜拉”一样的困境。由此可见,导演文化身份的追寻是无果而终的,虽然导演在影片里展示出自己要“归去”的坚定立场。“归去”并不是导演对“涉世”的反叛或继承,仅仅是导演对于自己文化身份的另一种追寻方式。

《刺客聂隐娘》在艺术表达上更像是一个二重奏。一方面,聂隐娘身份的瓦解,所表达的是其主体意识的建立;另一方面,伴随着聂隐娘身份的瓦解和主体意识的建立,所传达的是导演的“归去”主题。纵观侯孝贤的电影,其大部分影片多以“涉世”为主题阐释,而“归去”主题在其电影中一直不甚明晰。《刺客聂隐娘》清晰地表达了导演“归去”的主题思想,而对于武侠题材场景的构建也极具诗性之美,配合导演的理解,通过聂隐娘身份的瓦解和其主体意识的重构达到的是“审美人生的诗意情怀”。[7]《刺客聂隐娘》中的“归去”主题是“超脱于历史和现实的维度”的,[7]是对其以前“涉世”主题的精神性超越。因此《刺客聂隐娘》可以看作侯孝贤里程碑式的作品,也是其极具转型意义的作品。

虽然《刺客聂隐娘》被观众一致认为是2015年最晦涩难懂的片子之一,但不能因此否认它的艺术价值,戛纳电影节的最佳导演奖就是对其最大的肯定。同时,从聂隐娘身份变化的角度进行解读,为理解《刺客聂隐娘》提供了一个新的途径。

(责任编辑 陶新艳)

[1] 戴锦华.昨日之岛[M].北京:北京大学出版社,2015.

[2] 吴玲.《刺客聂隐娘》的孤独主题[J].电影文学,2016(20):64.

[3] 胡小兰.“剑”与“镜”的离合——《刺客聂隐娘》之镜像解析[J].电影自作,2016(2):82.

[4] 李成蹊.侯孝贤电影的文化身份及其意义[J].创作与评论,2015(18).

[5] 李迅,陈墨,吴冠平,索亚斌.刺客聂隐娘[J].当代电影,2015(10):26.

[6] 郑树森,吴小莉,唐梦.“涉世”的意识形态——论侯孝贤的五部电影[J].当代电影,1988(4).

[7] 史可扬,康思齐.“归去”主题在侯孝贤电影中的流变[J].民族艺术研究,2016(2):119.

J905

A

1671-5454(2017)02-0038-04

10.16261/j.cnki.cn43-1370/z.2017.02.009

2017-03-22

侯东晓(1991-),男,山东日照人,曲阜师范大学文学院文艺学专业2015级硕士研究生。研究方向:文艺美学。

——论女性主义视域下电影《刺客聂隐娘》的改编