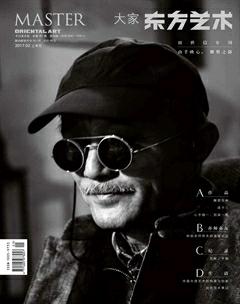

亦师亦友 笑做江湖

展望

我和田世信先生相识是在1989年的10月,那时他刚刚结束中国美术馆的双人展,带着从贵州来的山野气息,有如斜刺里一股旋风刮进了有些沉闷的中央美院雕塑研究所(也叫雕塑创作室)。我那时刚从雕塑系毕业分到这里不久,是这里唯一的年青人:青涩,自命不凡,其它的雕塑家基本都是老先生,所以当我见到这股外来力量很是兴奋,暗想总算有个知音了。在美院院内这座大厂房里,我们每人仅有六平方米左右创作空间,一开始我们不在一起,后来不知道怎么的我们的创作空间挨到一起成了邻居,此后,我们就开始了近距离沟通,几乎整天混在一起,嬉笑怒骂,开怀畅饮,笑做江湖。说实在的,对于一个刚毕业没多久的年青人来说,这有点“社会启蒙”的意思,也或者说是“臭味相投”。

我觉得在中国老一辈雕塑家里能称得上是艺术家的仅有寥寥几位,田世信就是其中一位,他基本活在自我对世界的观照中,不太受别人影响,特别是不受权力影响,对也好,错也好,反正都是他自己,艺术家最怕那些永远正确的人,之所以正确唯有一种解释,就是没有自己闯荡,走的是别人已经认定的老路。

田世信先生比我大21岁,绝对是我师辈,可每次称他为老师的时候他总说:别,咱们是朋友,真的是朋友。于是我们的关系就成了老师加朋友的关系,这让我们的关系很随便,后来我发现过于随便后吃亏的其实是我,因为毕竟年龄的差异我还是要尊重他,于是斗嘴斗不过他常吃口亏。田世信先生脑子好使,不输年青人,记得他常说的一句话就是:这个人的性格就像苍蝇走在脑门上直打滑儿。

讽刺和挖苦领导是我们当时的家常便饭,语言之犀利堪称一绝,随着新的毕业生越来越多的加入,渐渐的已经在研究所形成一股风气,以致后来经常搞得场面火爆,甚至到年青人与保守的领导之间形成某种对立。后来在我负责研究所工作的三年里,我也深刻的体会到其实人的原因只占一半,还有一半是体制矛盾带来的问题,来自上面的指示常使领导备受压力,最后只好选择只对上面负责,这样自然得罪下面,除非你做好下台的准备。

在研究所这几年我对田世信先生印象最深的动作就是刻木雕,一边聊天一边刻,像个工匠,他的祖辈就是磨玉的,万事有传承。说到磨玉,其实我也算学过磨玉,但我没学好,一件玉活也没有完成过,甚至在心里对磨玉逆反。相比之下,虽然我的动手能力还可以,但我无法像他那样整天刻木头,于是就开始思考观念艺术。一般来说,体能差点的人容易为自己寻找不那么付出体力的工作方法,也就是脑力劳动,但后来我发现脑力劳动一点不比体力劳动轻松,更恐怖的是,要做出好的观念雕塑是需要两种劳动都要一流的人才能干好,难怪,历史上好的有思想性的雕塑家如此之少!我也明白了我为什么能和田老师聊得来,这大概因为我们都是追求这两方面能力的人吧。

我不是评论家,平时很少系统的评论别人的艺术,对于田世信的雕塑,由于我们之间有一个阶段无话不谈,使我对他的创作过程有些感性的了解,可以简单地说上几句。

一般来说,外界评论艺术家的时候往往忽视了艺术家本人的性格,其实艺术家创作中最感人的那点往往是性格带出来的,依照田世信的性格和生活经历,我们不难理解他创作中自然露出的一股怪异之气,甚至有点鬼气,在这个表象之下隐含的是一股辛辣的讽刺。讽刺什么呢?他不是针对某个具体的人,也不是某个社会问题,而是针对我们自己这个谁也无法回避的肉身所进行的“感官揭露”。无论是贵州时期,还是后来回北京后的创作,这些雕塑都透着一股“真实的肉感”,这种肉感不是指学院派习惯的表面肌肉,而是处于肌肉与骨头之间的赘肉、囊肉,虽然是可笑的、多余的,不愿意看见的,但它的确真实存在,只是你敢不敢面对它,它是不能用来发威的实体之外的软性物质,这个部份往往被学院教育所忽略,它是对伪理想主义的肌肉所做的颠覆与无情揭露。记得他在做鲁迅与爱因斯坦的时候,那种个人化的处理使惯于制作理想化雕塑的研究所雕塑家们瞠目结舌,如今事后再看那些雕塑确实是有道理的。他喜欢把一切都做赤裸裸的展现,最好是“体无完肤”,他无情讽刺的首先是自己,先拿自己开刀,把自己形容为一个“小炉匠”,从性格上他希望自己保持一个真人的状态,那么艺术上自然也就对表达肉身毫不留情了。当他创作贵州人系列的时候,他会把山里人的土气与原始无知的感觉表现出来,当他表现城里人尤其是名人的时候,会把自己对名人的观点融汇进去,使这个名人同时还有艺术家本人的气质特点,不同于美院传统的服务型的名人像,他创作了很多另类的名人像,如《谭嗣同》、《鲁迅》、《林彪》等。但万变不离其宗,无论怎么变化,他的个性特点始终都在里面,不会因为换了题材而丢掉,这也是很多老先生不具备的,因为田世信少年时期曾被内定漏网右派,再加之地主出身,自己要求去了远离京城的贵州的经历使他躲开了在大城市被政治进一步工具化的过程。在他这一代人中能够保有个人性格通常都是奇迹,或者阴错阳差地躲过一劫,在那个时代,田世信去贵州属于塞翁失马,但这也使我们更为好奇,假若他没有去会是个什么样的艺术家呢?就在前几年(2009年),他终于做出了与贵州风格毫无相干的雕塑作品《王者之尊》,我们看到了不同的关注点,但显然也有了某种都市的观念风格——反讽与煞有介事,虽然在塑造上仍然保留了适当的个性,但这组历代帝王像在今日美术馆巨大空间中的整体阵势与气场及其想要表达的观念要远大于雕塑的技法及其所带来的枝节问题,走到这一步,观众和作者的想象空间已经不限于雕刻造型本身了。

田世信先生在72岁的年龄还会有一番折騰吗?因为没有过多的社会活动和官场的纠缠,相信他会像一位真正的艺术家那样永远在艺术的精神战场上厮杀下去!