学习内驱力提升导向下的在线课程信息传播效果评价指标体系研究

童莉莉 王艺婷

摘要:在线课程是信息化时代人们学习的新形式,随着知识更迭周期的不断缩短,网络化、移动化学习需求的不断释放,信息传播效果成为在线课程生命周期长短的关键因素。该文通过对学习内驱力理论的学习、对在线课程信息传播视角的文献分析和实践应用领域评价指标的研究,构建了“认知—思维—分享”进阶式在线课程传播效果评价指标体系,并给出了权重测算建议,研究成果为更好地引导学习者提高学习主动性、增强思维能力、拓展课程分享范围提供了很好的借鉴。

关键词:学习内驱力;在线课程;传播效果;评价指标

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、引言

终身学习是指社会每个成员为适应社会发展和实现个体发展的需要,贯穿于人的一生的、持续的學习过程。我国2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出到2020年要实现“基本形成学习型社会”的战略目标。党的十八大和十八届三中全会做出了关于“建设学习型社会”“拓宽终身学习通道”的战略部署,明确提出在构建学习型城市的过程中应做好的7项主要任务,其中就包括“统筹开发社会学习资源,促进学习资源开放共享;有效应用现代信息技术,拓展学习时空”。基于信息化手段的在线课程在这项国家级战略实施的大环境下发展空间巨大、也应产生更高质量的社会效应。

反观当前的学习者状态,在线课程的自主使用群体主要可分为两类:一是在校大学生,这部分群体的信息化手段应用能力很强,愿意接受新事物,但由于受多年校园教育及应试思想的影响,对学习积累了一些畏惧感、自主学习的意识和能力欠缺。二是已经走向社会的职场人士,这部分群体对信息的需求目标明确,但由于更加多元化的社会、家庭角色负重,学习的功利性思想凸显,在自身寻找有效信息和学习投入不能保障的前提下,对学习效果的期望值偏高。与此同时,当今的在线课程研究领域,重建设轻评价、重设计过程的精益求精轻学习产出的社会效应。由此,自由开放的在线课程特性以及学习者的学习动机、学习意志力、学习惰性导致的效果失控成为教育信息化背景下在线课程发展的潜在隐患。

本文致力于从学习者的角度出发,在前人研究的基础之上,重点设计在线课程信息传播效果的评价指标体系,旨在提升学习者的内在驱动力,推进网络环境下时空分离的学习形式,产生更有效的实际效果。

二、学习内驱力理念与内涵

(一)学习内驱力概念的演变

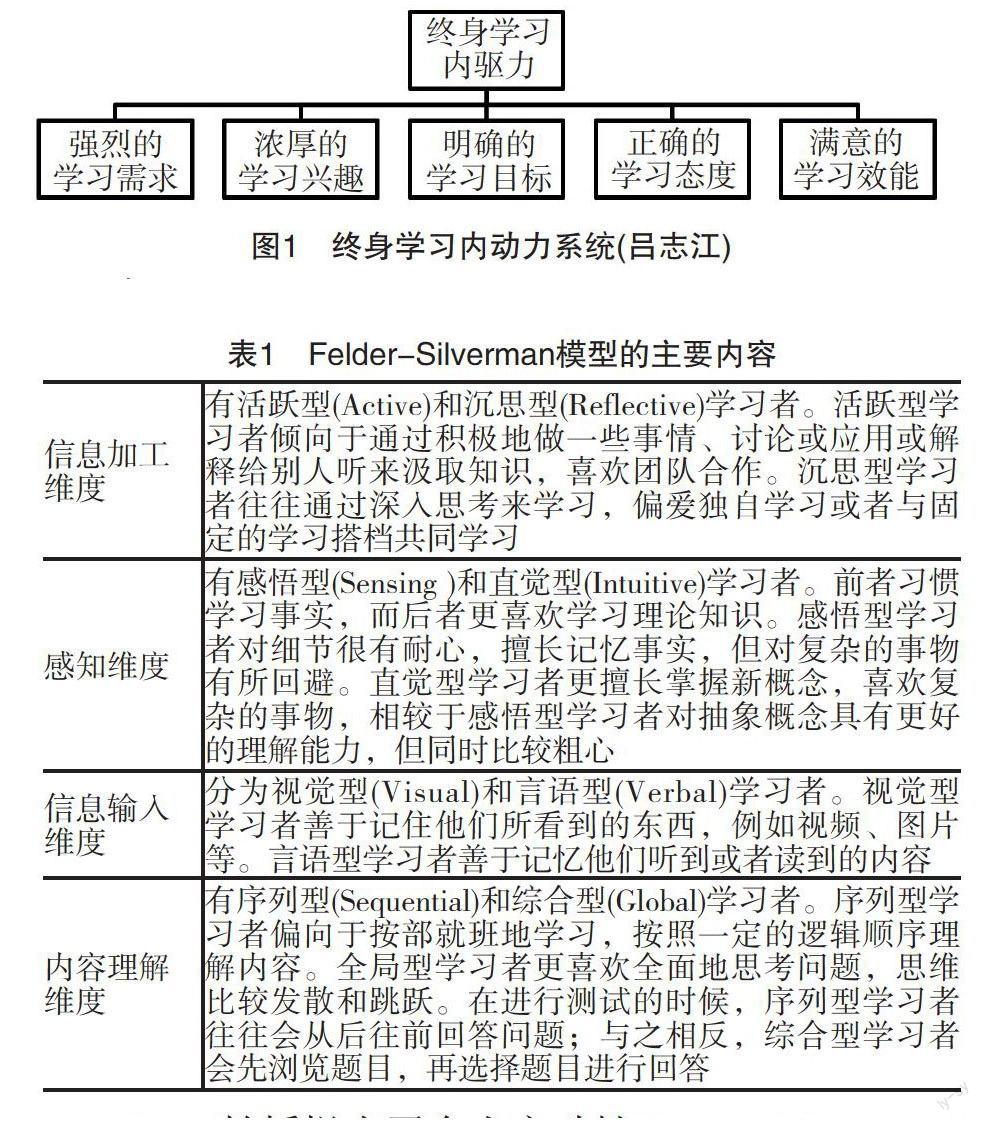

内驱力是心理学中的一个重要概念,是指“在有机体需要的基础上产生的一种内部推动力,是一种内部刺激,当有机体产生需要时,内驱力引起反应产生刺激,反应导致需要的满足”。奥苏贝尔认为成就动机有三个方面的内驱力:一是认知内驱力,这是一种要求获得知识、技能以及善于发现问题与解决问题的内驱力;二是自我提高内驱力,这是一种把学业成就看作赢得相应地位的需要;三是附属内驱力,这是一种为了获得长者和同伴们的认可而努力学习、工作的需要。

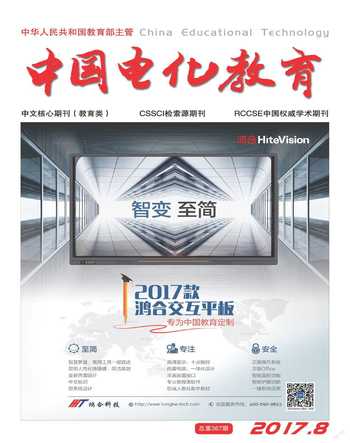

吕志江在研究终身学习动力的过程中提出,人的任何活动都是受内外部动力的影响,其中内在的动力就是民众个体内心对终身学习的一种内驱力,包括强烈的学习需求、浓厚的学习兴趣、明确的学习目标、正确的学习态度、满意的学习效能等(如下页图1所示)。

国外也有不少学者从不同学习风格的角度研究学习内驱力的差异,比较有代表性的有Kolb学习风格模型、Honey and Mumford模型、Dunn模型及Felder-Silverman模型等,其中Felder-Silverman模型对各种模型的融合度最高、实证测量的准确性也更好,得到业界更多的认同。

Frese教授提出了个人主动性(Personal Initiative)的概念并系统地发展了这一概念的内涵、测量方法,个人主动性意指个体采取积极和自发的方式,通过克服各种障碍和困难,去完成工作任务并实现目标的行为。美国著名教育心理学家Zimmerman B J在广泛吸收前人研究成果的基础上,建立了一套具有代表性的自主学习理论,把自主学习定义为学习者为了保证学习的成功、提高学习的效果、达到学习的目标,主动地运用与调控元认知、动机与行为的过程。综合上述几位代表性学者的研究结论,学习主动性(Learning Initiative)作为推动学生自主学习行为的内部动力系统及其功能,对学习起着唤醒、定向、选择、维持和调节的作用,其构成成分主要包括学习内驱力、学习意义感、学习自控性和学习效率感4个主要方面。其中,学习内驱力是动机部分,学习意义感是认知部分,学习自控性是行为部分,学习效率感是元认知部分。

在影响内驱力的研究中,前人也提出了不少有价值的成果。张连民提出影响内驱力的因素有内外之分,内部因素主要包括求知欲望、对学习重要性的认知程度、学习带来的成功体验这3项;外部因素主要包括9项,分别是:自我提高的需要、学习环境、工作对学习的要求、家人对学习的支持程度、学习可能带来的既得利益、单位领导对学习的重视程度、社会竞争的激烈程度、学习成绩和学习效果、学习能否提供与人交往的机会。罗振华提出应从建立培训学分制、构建学习地图、制定个人发展计划和测算知识贡献积分4个方面来持续激发和保持员工的学习内驱力。任小玲也谈到影响内驱力的因素从内外两方面展开,内部包括:个人志向、专业喜好和性格差异;外部包括社会环境和地域差异。

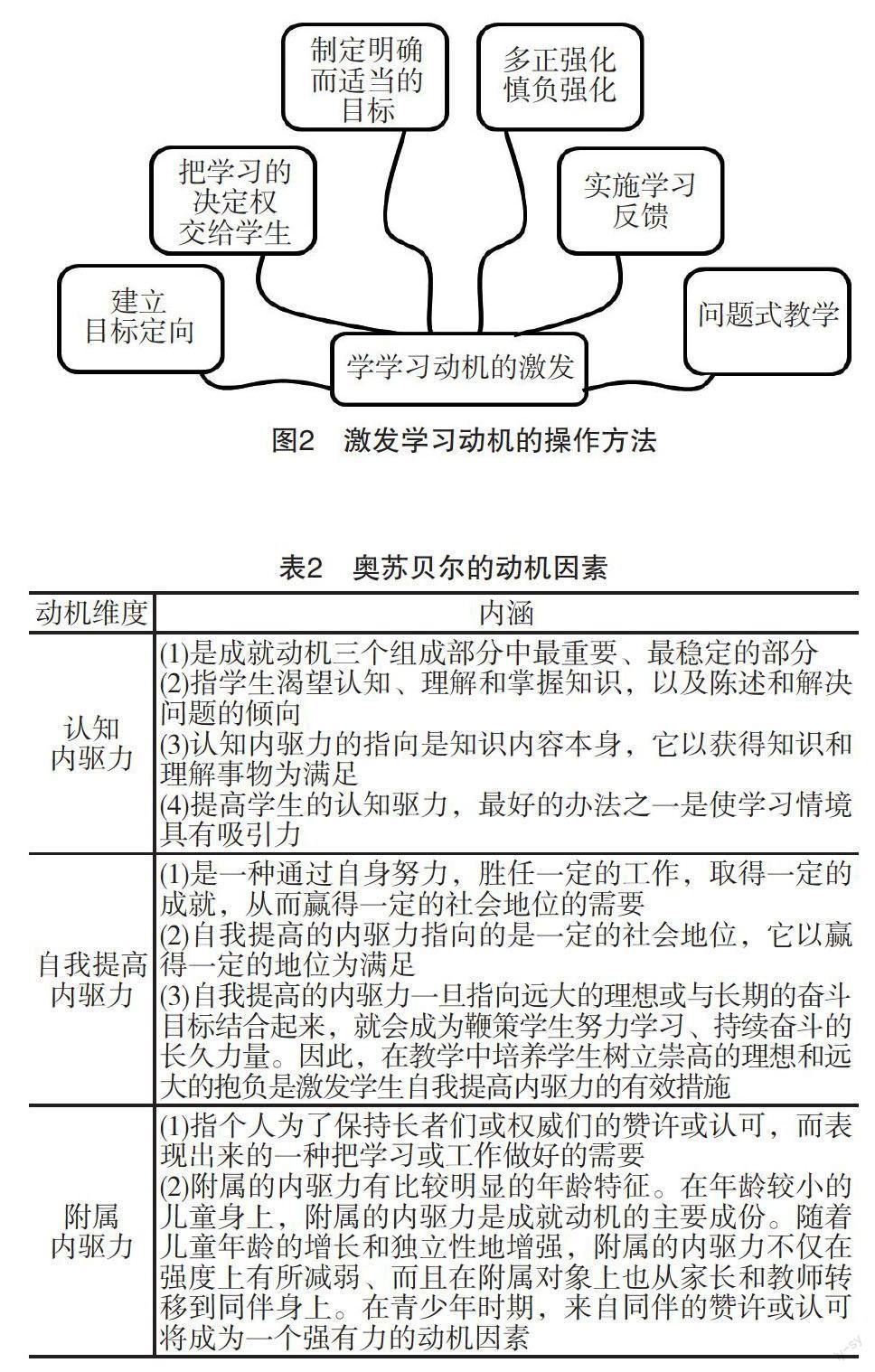

在激发学习者内驱力的策略建议方面,学者们也提出了很好的建议。吕志江提出培育学习需求、满足学习兴趣、树立学习目标、引导学习态度、确保学习效能和触发外界适度压力等措施。朱亚静提出从6个方面来激发学习者的自我效能(如图2所示)。

(二)三层学习内驱力框架的建立

在诸多对学习内驱力的研究中,本文认为奥苏贝尔将学习内驱力划分为认知内驱力、自我提高内驱力和附属内驱力的成果更为经典和凝练(如表2所示),作为本文研究的理论基础所在。

在奥苏贝尔理论的基础上,本文吸收了认知内驱力所反映的对知识学习的动机倾向,将自我提高内驱力发展成思维内驱力,以更加突出的体现对知识/技能的思考能力,对知识的迁移、转化和应用能力;同时结合当前教育信息化发展的大背景,众多的学习者已经不满足于自己知识的提升、讲师的点评,更希望在同类学习者中得到讨论、互动,分享学习心得,因此,我们舍弃了附属内驱力的提法,提出了分享内驱力,旨在测量学习者对内容的认可程度、学习者自身的性格特点,以判断不同的学习者或是不同的课程内容如何得到学习者的主动分享,在更大范围内进行信息传播。

因此,本文对所研究的学习者内驱力的内涵界定为三个部分:认知内驱力、思维内驱力和分享内驱力。

认知内驱力(Cognitive Drive):是指为了满足阐述问题和解决问题的需要,学习者获取相关知识和技能的内在动机。

思维内驱力(Thinking Drive):是指学习者基于已有的知识和技能,进一步探索与发现其他事物内在本质和规律性的动机。

分享内驱力(Shating Drive):是指学习者将自己的知识获取过程、学习效果和思考心得向他人传播的动机。

对内驱力这三个层级的设计既尊重了前人学者的研究成果,紧扣学习者认知的规律,也充分考虑了教育信息化时代网络化信息传播对知识获取带来的新影响,这也将是在线课程建设中除了关注学习者个人的学习特点之外,应予以重视的分享意愿带来的信息传播效果。

本文的评价指标体系也将着力设计在线课程信息传播对这三个内驱力提升效果的测度情况。

三、构建“认知—思维—分享”进阶式在线课程传播效果评价指标体系

(一)学习内驱力体系中评价指标的选择

在线课程在教育资源中的占比不断升高,学习者也更多地进入网络甚至是移动网络环境中获取知识。区别于新闻、生活、娱乐类信息的相对随意性,与学习者学历提升、职业技能增进相关的在线课程更应该关注信息传播的实际效果。

姜蔺提出对MOOC类课程学习效果的评价主要从课程通过率和参与度两个指标来进行,统计数据显示,Coursera总体上的课程完成率只有7%-9%,虽然有MOOC课程完成率有达到40%的情况,但大部分MOOCs的课程完成率不到10%。马瑞对MOOC传播效果评价指标体系做过更为细致的构建,提出了4项一级指标、10项二级指标和50项三级指标,包括内容、课程团队、学习用户、环境4个一级维度。每个一级维度下分2至3个二级维度,分别是“内容”维度下的“课程内容”“服务内容”;“课程团队”维度下的“教师教学能力”“课程制作水平”等。郑志高提出的XMOOC学习评价方法中提到对学习效果的评价可以从8个方面来进行:嵌入式问题、家庭作业、单元测试、周测试、期中考试、期末考试、论坛参与情况和视频课程浏览状况。在对国外在线课程信息传播效果的文献研究中,我们发现德国的学者提出了更为完备和契合分享需要的指标体系,德国的MOOC课程设计评价标准包括教学评价标准和技术评价标准两个方面,其中教学评价标准以传统的教学设计和知识点考核为二级指标,技术评价标准包括使用者界面、视频界面和学习与社交工具层面。冯晓英专项研究了对在线认知水平的评价指标体系(如表3所示)。

徐梦晨在研究SPOC课程中提出对在线课程学习的评价指标体系既包括了对过程的评价,也考虑了对学习结果的评价,具有一定的完善性(如表4所示)。

(二)“认知—思维—分享”进阶式在线课程传播效果评价指标体系的建立

基于前人的学习内驱力理论基础和在线课程评价指标体系设计研究成果,本文发现已有成果中大部分是对课程和教学环节本身的测度指标,从学习者角度出发的指标占比很小,较为成熟的应用成果更不多见。而学习内驱力理论很好地分解了学习者循序渐进的内驱力进阶过程,又能契合信息化环境下网状知识传播的新特点,将两者结合起来,本文提出“认知—思维—分享”进阶式在线课程传播效果评价指标体系如表5所示:

各指标项的确立是本研究的标志性成果,体现了对在线学习中学习者的能力引导和构建方向。指标建立之初,在小范围专家群组内进行了信度检验。将认知内驱力类的指标分别记为V111-V122共5个观测指标;将思维内驱力类的指标分别记为V211-V232共6个观测指标;将分享内驱力类的指标分别记为V311-V321共2个观测指标。针对指标内容向业内21位专家发放调查问卷,将量表数据导入SPSS19.0,信度分析结果如表6所示,Cronbaeh Alphd信度系数为0.86,介于0.8-0.9之间,指标设计内容可接受。各个指标在不同时期应用时,其权重也必然有所不同。本文研究中采取了经验加权法和百分数计算法来测算权重值。在指标项设计完成并附上相关说明后,笔者向网络教育办学单位、在线课程主持教师、教育专家、企业培训专家等21位在线课程信息传播领域的专业人士发放了“‘认知—思维—分享进阶式在线课程传播效果评价指标体系权重意见征询表”,以确定本研究所采纳的权重值。具体计算公式为:

即:第i项指标权重等于21位专家该项指标权重平均值,除以同级指标平均值之和。

四、在线课程信息传播效果对学习内驱力提升的实证研究建议

由前文的计算方法已经可以得出表5中各指标的权重值,在具体应用时还需增加上被测评课程的评价分值(分值越高表示信息传播效果越好),从而根据每门课程的评价分值及对应的指标级别、权重,计算出每门课程在各个指标项的得分及总得分情况。具体实证研究如表7所示:

五、結束语

本文通过对在线课程信息传播视角的文献分析和实践应用领域评价指标的设计过程及权重测算的采纳改进,基于学习内驱力的理论基础,构建了“‘认知—思维—分享进阶式在线课程传播效果评价指标体系”。通过专家访谈和意见征询量表的发放,最后测算出可以实际应用的“进阶式在线课程传播效果评价指标实证用表”。

本指标体系以学习内驱力的理论基础为出发点,较之前人成果中多数聚焦于课程本身设计方案,本体系的指导思想更体现在线教育的实际传播效果。一级指标包含“认知内驱力”“思维内驱力”和“分享内驱力”,一方面继承了学术界对传统内驱力中认知内驱力的界定,更体现了当前教育信息化背景下网络状学习中相互分享的最新趋势,并更加契合了成人学习重在提高思维能力的特点。在向专家征询的过程中,网络教育办学单位、在线课程主持教师认为认知内驱力中对学习者过程的关注和成效的显著性都很重要,差别不大;企业培训专家认为“思维内驱力”中学习者对学习的目标导向性最关键;教育领域专家认为在“分享内驱力”中主动推荐意愿更能体现学习者对课程的真实推荐。

本指标体系的成果体现在对指标项的设计和指标权重的实用建议。对高等学历教育办学单位的在线课程建设评价有更新的指导意义,对企业培训课程的建设亦有着灵活的适用价值。但不同的课程性质、不同的学习者环境,权重的具体数值会有区别,这也是本文仅提供了权重的计算方法和样本专家群体测算的数值结果原因所在。实际应用过程中可根据课程内容的丰富程度、信息化手段的不断演进继续完善。