乡村旅游对精准扶贫的效益研究

刘兆隆 范雪白 杨清灵 李思佳 补思琪

摘 要:本文基于构建居民幸福感和乡村旅游精准扶贫之间关系的理论框架,将居民幸福感作为乡村旅游精准扶贫效益的探究指标。并据此设计问卷,对国家旅游局扶贫试点村落——四川省甘孜藏族自治州柏秧坪村乡村旅游扶贫效益展开实证研究。结果表明,在理论层面,乡村旅游精准扶贫能够从经济、社会、文化、环境四个维度与居民幸福感发生理论关联。在实证层面,从事旅游业的乡村居民也在经济、社会、文化、环境四个方面增加了自身的幸福体验。最后提出从政策制定、资金投入、产业帮扶和社区参与四个层面,为乡村居民参与旅游发展创造条件。

关键词:幸福感 居民幸福感 乡村旅游 精准扶贫

中图分类号:F592 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)04(c)-029-08

1 研究准备

1.1 问卷的设计

依据理论框架、围绕调研主题及调研需求,问卷具体分为三个部分:第一部分,柏秧坪村调研样本基本信息(性别、年龄、民族、地理位置、贫困户认定情况、参与旅游业与否等);第二部分,调研地旅游精准扶贫现状、居民参与旅游情况及其主观感受,具体包括旅游开发程度、参与旅游形式、帮扶单位了解程度、参与旅游年限等;第三部分为幸福感量表,在参考已有相关量表的基础上,结合调研主题及文献阅读信息,适当修改、补充形成本次调研的辛福感量表。量表由经济、社会、文化、环境四个维度构成。

1.2 问卷信度分析

信度分析是检验测量工具的稳定性、可靠性和内部一致性等的主要方法,其目的是控制和减少随机误差,通过估计测量误差大小尺度来说明问卷测验结果中测量误差所占的比率。

在取得样本数据之后,我们利用Excel和SPSS22.0对社会幸福感量表进行信度分析,信度的高低一般用可靠性系数,系数是广泛应用的可靠性系数,其取值在0~1之间,值越大信度越高,问卷的内部一致性越好。通过Cronbachs Alpha对问卷量表进行一致性分析,我们可以发现,所有题项之间Cronbachs Alpha值为0.713,每一层面内各题项间Cronbachs Alpha值均大于0.7,说明问卷量表各题项间一致性高,问卷信度高。

2 调研对象与调研过程

2.1 调研对象

本研究的调研对象柏秧坪村,位于四川藏区甘孜藏族自治州,系国家级贫困村旅游扶贫试点村、乡村旅游扶贫重点村、2017年拟摘帽贫困村。全村共辖3个小组,有217户712人,其中彝族245人,其余为汉族及少部分藏族。2013年底建卡贫困户62户216人,截至2016年12月未脱贫33户121人。柏秧坪村交通条件较为便利,距磨西镇7.5公里,处于“环贡嘎山两小时旅游圈。当地旅游丰富,原始状态保持良好,有低海拔的现代海洋性冰川和古冰川遗迹广泛分布,热矿泉与冰峰雪山相映成趣。除此之外当地由彝、汉、藏等多民族聚居而形成的独特民族风俗和文化也同样引人入胜。

柏秧坪村乡村旅游开发启动于2013年。旅游资源开发现状为:下辖的3个小组中,一组紧靠旅游公路,主要是以农家乐、农家温泉洗浴为主要内容,二组和三组处于半山位置,其旅游资源并没有开发,但是山顶由当地居民自发建设的“七号营地”客栈在各户外论坛、旅游网站上非常有名。

2.2 调研过程

2016年10月~2017年2月,研究团队针对本研究分3次对柏秧坪村进行了实地调研,对柏秧坪村村干部、当地居民、旅游经营者等乡村旅游精准扶贫的参与者和有意愿的参与者等关键人员发放问卷。并分别在2016年12月1~3日、2017年2月15~30日共選取2名村干部、12名当地居民、10名旅游经营者进行深度半结构式访谈。上述被深度访谈对象有着不同的职业、性别、年龄与文化程度,具有较好的代表性。此外,笔者还对1名长期关注柏秧坪村乡村旅游发展的专家与1名长期从事社会心理学的专家展开深度半结构式访谈。

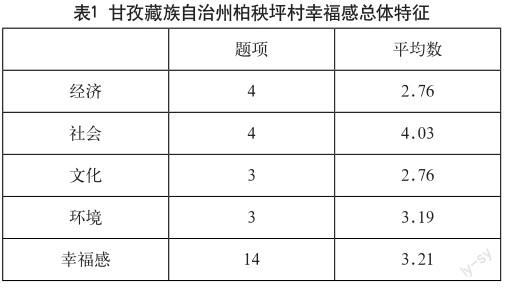

从样问卷本统计数据上来看,男女比例分别为53.66%和46.34%;样本中多数人为青年人和中年人,未成年人占9.76%,老人占比少;在民族构成方面,虽然柏秧坪村地处甘孜藏族自治区,但是样本中汉族比例仍约为一半,彝族占39.02%,藏族比例最少,为9.76%,柏秧坪村人口以汉族、彝族为主;随着近年旅游业与经济的快速发展,当地受教育程度逐渐有所改善,在样本中,初中及以上学历高达68.29%。样本中家庭人口数多为六人以下,约占86%;家庭年收入大部分偏低,年收入大于10000的仅为14.63%;收入来源仍多为农牧业,其次为旅游业。由此可知,当地旅游发展仍有很大的空间,仍需政府继续支持和鼓励村民参与旅游业(见表1)。数据统计显示,整个柏秧坪村人口活动区域包括山脚下、半山腰及山顶的营地。其中村民居住区域主要为半山腰,旅游开发地区主要为山脚下温泉附近,其次是山顶营地。作为国家级贫困村,柏秧坪村贫困户比例略约大于非贫困户。在参与旅游业方面,近三分之二的村民未参与,说明柏秧坪村的旅游资源利用不够充分,有进一步开发的空间。

3 数据处理与分析

问卷量表采用李克特五级量表,对量表中的“完全不同意”、“不同意”、“一般”、“同意”和“完全同意”分别赋予1~5分的分值,同时根据幸福感不同维度分别选择题项,通过将幸福感的积极项和消极项的分值相加,分值越高证明样本对于该题的认可度越高,所表现的对某一方面的幸福感也就越高。一般认为幸福感均值位于1.00~2.00之间时,幸福感较低;均值位于2.00~3.00之间时,幸福感一般,当均值位于3.00~4.00之间时,幸福感较高,当均值位于4.00~5.00之间时,幸福感水平很高。

3.1 甘孜藏族自治州柏秧坪村的幸福感总体特征

从表1中可以看出,甘孜藏族自治州柏秧坪村的总体幸福感较高(3.21),社会层面的幸福感最为强烈(4.03),高于柏秧坪村的总体幸福感;其次为环境层面的幸福感(3.19),与柏秧坪村的总体幸福感基本持平;经济与文化层面的幸福感最低,其表现均值均为2.76。

柏秧坪村总体幸福感水平较高的原因主要为:柏秧坪村位于甘孜藏族自治州中的偏远山区,与外界联系较少,外来开发与影响较少,民风淳朴,对当前的生活状况更易感到满足;同时,随着2016年一系列精准扶贫措施的实施,居民从各方面的生活质量得到改善,幸福感也随之得以提升。

3.2 不同维度对比分析居民幸福感

3.2.1 是否从事旅游业对居民幸福感的影响

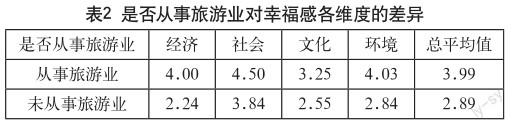

以是否从事旅游业为分析视角,对幸福感的差异进行分析,结果如表2所示。

从表2中我们可以看出,柏秧坪村的整体幸福感较高,无论是参与旅游业还是未参与旅游业均处于较高水平。但是整体而言,从事旅游业的村民的幸福感高于未从事旅游业的村民,其中从事旅游业村民幸福感的表现均值为3.99,接近于社会幸福感水平;未从事旅游业村民幸福感的表现均值为2.89。

柏秧坪村是典型的进行旅游活动的少数民族村寨,柏秧坪村参与旅游业的整体幸福感处于较高水平,一方面由于少数民族地区民风淳朴,地处偏远山区,与外界接触较少,对于社会的认知较为单纯和简单;另一方面,由于旅游发展所带来的经济和社会成果使村民幸福感得到提升。据了解,柏秧坪村位于四川藏区甘孜藏族自治州。四川藏区发展虽然相对落后,但旅游资源丰富,旅游经济后发优势明显。2016年,柏秧坪实施了一系列精准扶贫措施,走上了发展民族村寨旅游的致富路径,村民在从事旅游业的过程中得到了旅游发展所分享的经济和社会成果,提升了整体生活质量,幸福感也就相应较高。

3.2.2 经济层面

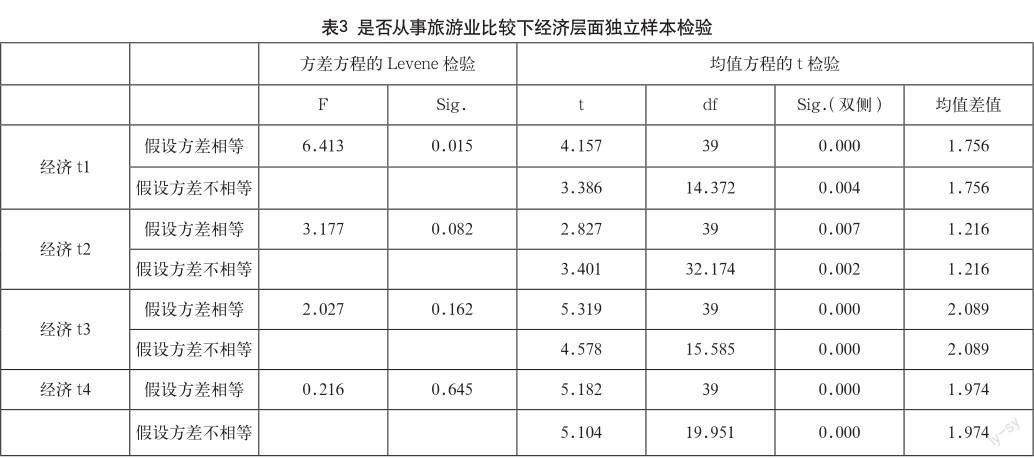

首先就平均值分析,经济层面,4个题项下从事旅游业的居民幸福感平均值均明显高于未从事旅游业的平均值,但同时从事旅游业的居民幸福感的标准差也偏大。

从独立样本T检验分析(见表3),针对t1题项,方差方程的Levene检验中Sig<0.05,两样本方差不齐,我们比较均值方程的t检验的第二行数据发现Sig<0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的经济幸福感有明显差异;针对t2、t3、t4题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig<0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的经济幸福感有明显差异。

因此对经济维度进行独立样本检验,我们可以发现针对4个题项,是否从事旅游业幸福感均有显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对经济方面幸福感影响十分显著,从事旅游业的居民经济方面幸福感明显高于未从事旅游业的居民。同时就标准差而言,从事旅游业的比未从事旅游业的经济幸福感均值高,但标准差也偏大,说明从事旅游业的人对经济幸福感的评价差异大

国家对于少数民族地区的支持力度逐年加大,旅游扶贫政策惠及了广大的村寨旅游地的少数民族居民,通过开发当地的旅游资源和打造自己的村落,获得了一定的经济效益,使居民生活得到较大改善,再加之幸福感与财富仍有关聯,因此就经济层面而言,从事旅游业的居民幸福感远远高于未从事旅游业的居民。而标准差偏大的结果也说明从事旅游业的人对经济幸福感的评价差异较大,在乡村旅游精准扶贫发展过程中存在居民之间发展不均衡的情况。

3.2.3 社会层面

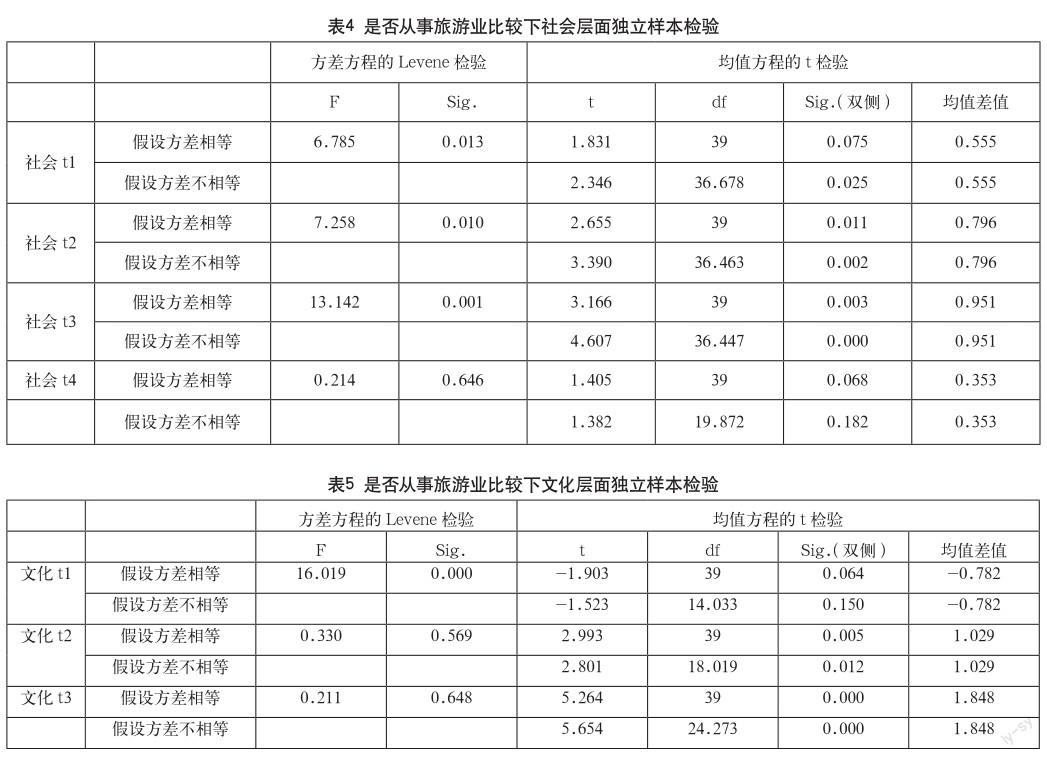

首先就平均值分析,社会层面,4个题项下从事旅游业的居民幸福感平均值均明显高于未从事旅游业的平均值。且居民幸福感标准差均较低。

从独立样本T检验分析(见表4),针对t1、t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig<0.05,两样本方差不齐,我们比较均值方程的t检验的第二行数据发现Sig<0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的社会幸福感有明显差异;针对t4题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig>0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的社会幸福感无明显差异。

因此对社会维度进行独立样本检验,我们可以发现针对4个题项中,3个题项下是否从事旅游业幸福感均有显著差异,1个题项下是否从事旅游业幸福感无显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对社会方面幸福感影响显著。从事旅游业的居民社会方面幸福感明显高于未从事旅游业的居民。居民幸福感标准差均较低说明在社会层面居民间幸福感差异很小,整体较为一致。

在社会这一维度上,笔者在总结调研结果过程中发现,不论是整体社会水平还是不同维度的社会水平都比较高。柏秧坪村由于乡村旅游精准扶贫后,居民生活整体有所改善,对社会发展的认知提高,邻里之间的关系日益融洽,并没有因为旅游竞争等一系列因素产生矛盾,不减反增。柏秧坪村历史悠久底蕴深厚,村民往往是祖祖辈辈都居住于此,具有独特的民族情怀和民族精神,使他们在社会生活中更加团结,邻里关系更加和睦,所以在一定程度上乡村旅游精准扶贫提高了居民的社会幸福感。

3.2.4 文化层面

首先就平均值分析,文化层面,3个题项下2个题项从事旅游业的居民幸福感平均值高于未从事旅游业的平均值,1个题项从事旅游业的居民幸福感平均值低于未从事旅游业的平均值。而就标准差而言从事旅游业的居民幸福感标准差较高。

从独立样本T检验分析(见表5),针对t1题项,方差方程的Levene检验中Sig<0.05,两样本方差不齐,我们比较均值方程的t检验的第二行数据发现Sig>0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的文化幸福感无明显差异;;针对t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig<0.05,說明贫困户与非贫困户的文化幸福感有明显差异。

因此对文化维度进行独立样本检验,我们可以发现针对3个题项中,2个题项下是否从事旅游业幸福感有显著差异,1个题项下是否从事旅游业幸福感无显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对文化方面幸福感影响一般显著,从事旅游业的居民文化幸福感偏高。从事旅游业的居民标准差较高,说明从事旅游业的居民在文化幸福感上的差异较大。

从表5可以明显得知,在文化这一维度上,村民幸福感较低。由于这个村落是个汉、彝、藏族聚居村落,而其旅游发展中并没有符合文化进行深度挖掘,开发出符合当地特色的文化旅游产品,也没有妥善处理以及文化宣传的表面性,没有深入村民当中等原因导致当地村民的文化幸福感整体偏低。而从事旅游业的居民幸福感较高可能是由于从事旅游业过程中一定程度上结合了当地文化,同时接纳吸收了更多的外来文化。同时其较高的标准差说明从事旅游业的居民个体间文化幸福感差异较大,参差不齐,说明只有极少数人在从事旅游业过程中得到了文化层面的提升。这也反映了当地文化宣传的片面与文化旅游发展的局限性,

首先就平均值分析、环境层面,3个题项从事旅游业的居民幸福感平均值均高于未从事旅游业的平均值。未从事旅游业的居民幸福感标准差偏大。

3.2.5 环境层面

从独立样本T检验分析(见表6),针对t1题项,方差方程的Levene检验中Sig<0.05,两样本方差不齐,我们比较均值方程的t检验的第二行数据发现Sig<0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的文化幸福感有明显差异;;针对t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig<0.05,说明从事旅游业与未从事旅游业的环境幸福感有明显差异。

因此对环境维度进行独立样本检验,我们可以发现针对3个题项,是否从事旅游业幸福感均有显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对环境方面幸福感影响十分显著。从事旅游业的居民环境方面幸福感明显高于未从事旅游业的居民。未从事旅游业的居民幸福感标准差偏大,说明未从事旅游业的居民环境方面幸福感差异较大。

通过文献和资料的检索,笔者也了解到柏秧坪村在发展旅游业的过程中,整个柏秧坪村的村民在环境这一方面的幸福感都处于较高水平。由于参与旅游业的村民通过与外界的接触更加深刻地认识到环境本身对旅游观光的重要性,参与旅游业的村民较未参与旅游业的村民的环保意识较高。而未从事旅游业的居民环境方面幸福感差异较大,仍需进一步进行环保普及相关工作。

3.2.6 小结

国家对于少数民族地区的支持力度逐年加大,旅游扶贫政策惠及了广大的村寨旅游地的少数民族居民,通过开发当地的旅游资源和打造自己的村落,获得了一定的经济效益和社会效益,使居民生活得到较大改善,再加之幸福感与财富仍有关联,因此就经济层面而言,从事旅游业的居民幸福感远远高于未从事旅游业的居民。

3.3 是否为贫困户对居民幸福感的影响

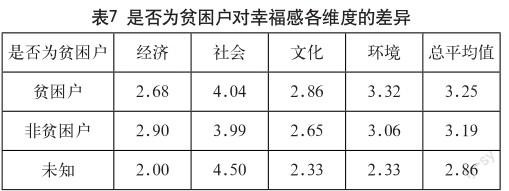

以是否为贫困户为自变量,幸福感的各个维度为因变量进行分析,结果如表7所示。

从表7可以看出,经济方面非贫困户在幸福感指数上高于贫困户,这一数据比较符合普遍认知,贫困户虽每年有补助领取,但其本身经济基础较差,即使每年有现金补助,也很难凭此在经济方面取得较高幸福感。而经济也是贫困户在此次调查中所获幸福感最低的维度。

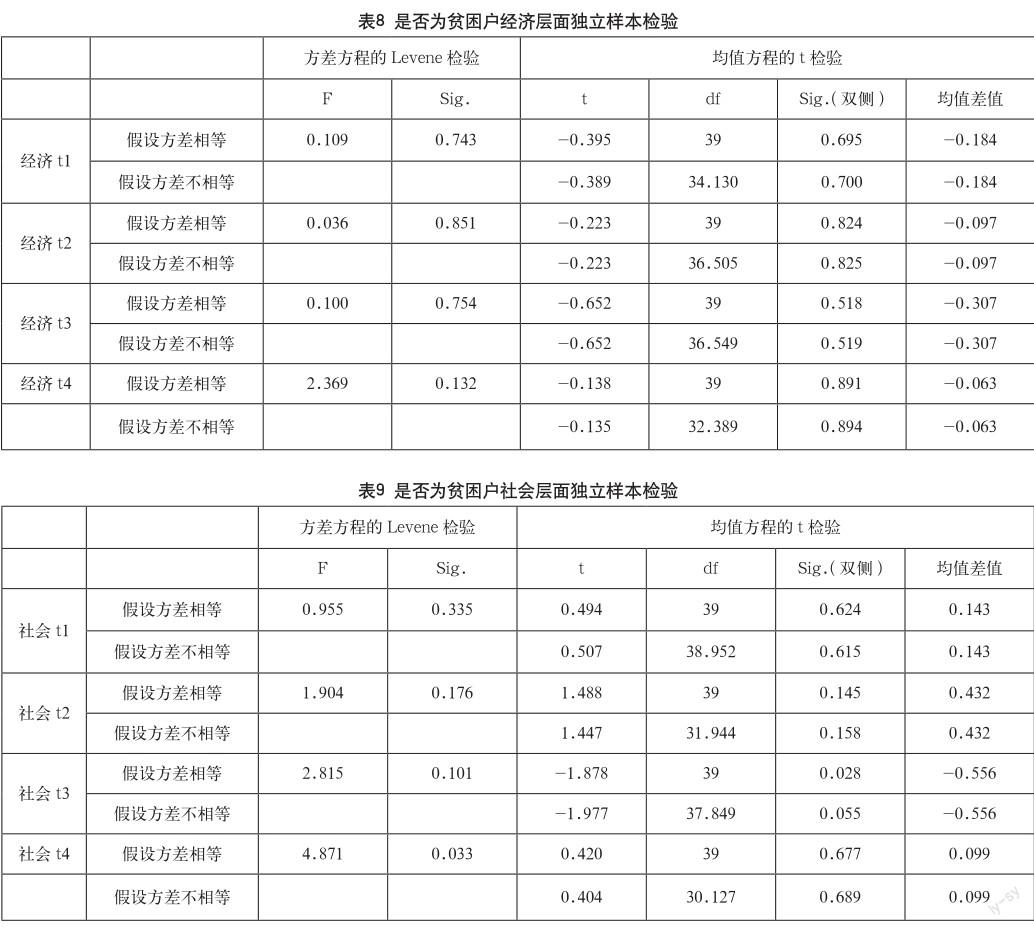

3.3.1 经济层面

首先就平均值分析,经济层面,4个题项下贫困户的平均值低于非贫困户的平均值。

从独针对立样本T检验分析(见表8),针对t1、t2、t3、t4题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig<0.05,说明贫困户与非贫困户的经济幸福感无明显差异。

因此对经济维度进行独立样本检验,我们可以发现针对4个题项,是否为贫困户幸福感均无显著差异。

独立样本检验综合分析显示,是否为贫困户对经济方面幸福感影响不显著,二者幸福感差异不大。均值比较显示非贫困户幸福感均略高于贫困户。

从数据中可以看出,经济方面贫困户与非贫困户对幸福感影响不够显著。而均值上非贫困户在幸福感高于贫困户,这一数据比较符合普遍认知,贫困户虽每年有补助领取,但其本身经济基础较差,即使每年有现金补助,也很难凭此在经济方面取得较高幸福感。而均值比较显示其差异不大,是由于调研低全村经济水平均偏低,因此在经济方面的幸福感贫困户与非贫困户无显著差异。经济也是贫困户在此次调查中所获幸福感最低的维度。

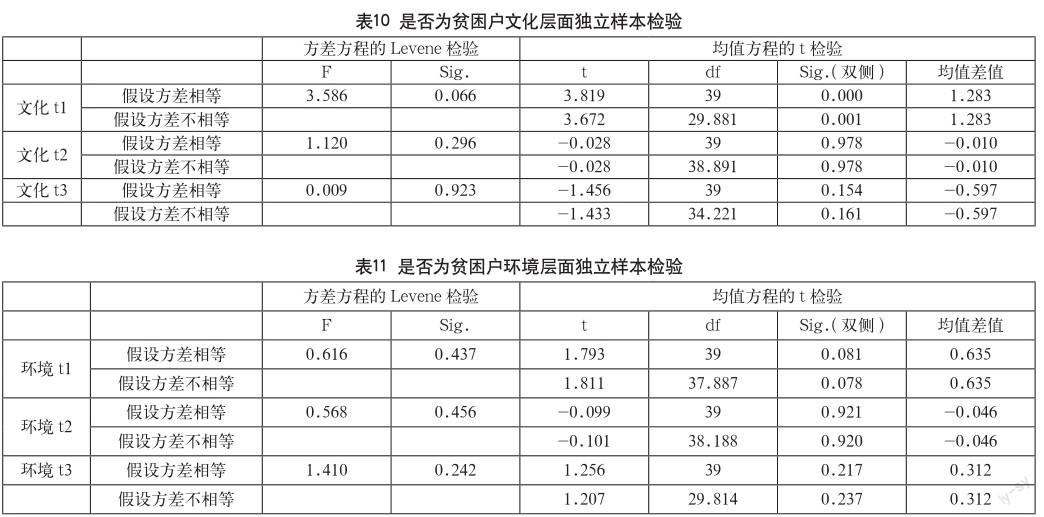

3.3.2 社会层面

首先就平均值分析,社会层面,4个题项下3个题项下贫困户平均值高于非贫困户平均值,1个题项下贫困户平均值低于非贫困户的平均值。

从独立样本T检验分析(见表9),针对t4题项,方差方程的Levene检验中Sig<0.05,两样本方差不齐,我们比较均值方程的t检验的第二行数据发现Sig>0.05,说明贫困户与非贫困户的社会幸福感无明显差异;;针对t1、t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现t1、t3题项Sig>0.05,说明贫困户与非贫困户的社会幸福感无明显差异;t2题项Sig<0.05,说明贫困户与非贫困户的社会幸福感有明显差异。

因此对社会维度进行独立样本检验,我们可以发现针对4个题项中,3个题项下是否为贫困户幸福感无显著差异,1个题项下是否为贫困户幸福感有显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否为贫困户对社会方面幸福感无显著影响。

从社会方面看,非贫困户与贫困户幸福感都处在很高的水平且并无太大差异。我们认为,这是由于调研地点民风十分淳朴,并不存在因为贫困户评选带来社会地位差异的问题,因此贫困户与非贫困户的区别对其社会方面幸福感影响不显著。

3.3.3 文化层面

首先就平均值分析,文化层面,3个题项下2个题项贫困户平均值低于非贫困户的平均值,1个题项贫困户平均值高于非贫困户的平均值。

从独立样本T检验分析(见表11),针对t1、t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现t1题项Sig<0.05,说明贫困户与非贫困户的文化幸福感有明显差异;,t2、t3题项Sig>0.05,说明贫困户与非贫困户的文化幸福感无明显差异。

因此对社会维度进行独立样本检验,我们可以发现针对3个题项中,1个题项下是否为贫困户幸福感有显著差异,2个题项下是否为贫困户幸福感无显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否为贫困户对文化方面幸福感无显著影响。

在文化维度上,当地居民幸福感普遍偏低,是否为贫困户堆砌幸福感影响不大。据了解,该村是个汉、彝、藏族聚居村落。旅游发展并没有符合文化进行深度挖掘,开发出符合当地特色的文化旅游产品,此处的文化宣传基本只局限于房屋及路灯外包装,对于当地民族文化内涵等的宣传力度并不大,仅在特定节日期间,镇上时常会有民俗表演活动。

3.3.4 环境层面

首先就平均值分析,环境层面,3个题项下2个题项贫困户平均值高于非贫困户的平均值,1个题项贫困户平均值略低于非贫困户的平均值。

从独立样本T检验分析(见表11),针对t1、t2、t3题项,方差方程的Levene检验中Sig>0.05,两样本方差为齐性方差,我们比较均值方程的t检验的第一行数据发现Sig>0.05,说明贫困户与非贫困户的环境幸福感无明显差异;。

因此对环境维度进行独立样本检验,我们可以发现针对3个题项,是否为贫困户幸福感均无显著差异。

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否为贫困户对环境方面幸福感无显著影响。

当地在环境保护问题上的宣传教育与具体落实方面都做得较好。因此在环境方面,居民整体幸福感处较高水平。

3.3.5 小结

在整体的幸福感均值上,贫困户略高于非贫困户。这可能是由于非贫困户能够接受到更多的政府关怀及居民关心,因此获得更高幸福感。

3.4 地理位置不同对居民幸福感的影响

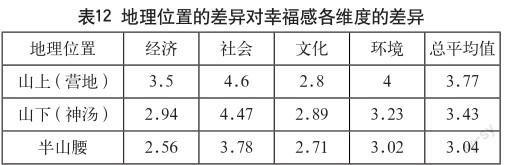

以地理位置的差异为自变量,幸福感的各个维度为因变量进行分析,结果如表12所示。

整个柏秧坪村人口活动区域包括山脚下、半山腰及山顶的营地。其中村民居住区域主要为半山腰,旅游开发地区主要为山脚下温泉附近,其次是山顶营地。

3.4.1 经济层面

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,地理位置对经济方面幸福感影响十分显著,山顶、山脚下居民的幸福感显著高于半山腰的居民。由于其各方面数据分析结果与是否从事旅游业产生的结果高度一致,這里就不再具体阐述分析。

以幸福程度五分为满分,通过对量表数据的分析我们可以看出,当地居民对经济方面带来的幸福感的感知中,山上营地居民幸福程度达到3.6分,较为幸福,其次为山下温泉居民,经济方面带来的幸福感约为2.94,而半山腰居民的幸福程度最低为2.56分,这是由于山顶营地和山脚下居民大多参与旅游业,由旅游业带来的相应收益使得居民对经济上的幸福程度感知有所提高。

3.4.2 社会层面

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,地理位置对社会方面幸福感影响显著,山顶、山脚下居民的幸福感显著高于半山腰的居民。

在社会方面,村民的幸福感都比较高,山顶营地与山脚社会幸福感显著高于半山腰。山顶和山脚居民幸福程度分别达到了4.6和4.47,幸福程度尤其高,半山腰的居民幸福感约为3.78,也处于较高的水平。由此可以看出全村居民对于社会方面即家庭社会关系等方面的满意程度都挺高。

3.4.3 文化层面

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对文化方面幸福感影响较为显著,山顶、山脚下居民的幸福感高于半山腰的居民。

在文化方面,山顶、山脚下的居民幸福感同样高于半山腰居民幸福感,且从均值看其幸福感程度普遍一般。分析其原因,主要原因有两点,第一,由于该村所处的位置,柏秧坪村位于四川藏区甘孜藏族自治州,位置较为偏远,该村居民与外界文化的交流总的来说较为缺乏,且对当地文化也不太了解。而其中山脚和山顶居民从事旅游业时略多的接触游客,对外来文化的了解较半山腰居民来说相对多些。第二,主要原因是这个村落是个汉、彝、藏族聚居村落。旅游发展并没有符合文化进行深度挖掘,也开发出符合当地特色的文化旅游产品,所以在文化方面的幸福程度,前两者幸福度更高。

3.4.4 环境层面

结合均值比较和独立样本检验综合分析,总体而言,是否从事旅游业对环境方面幸福感影响十分显著。山顶的居民环境方面幸福感高于半山腰和山脚下的居民。

在环境方面,就均值本身而看,山顶营地居民的幸福程度高达4.0,主要来自于山顶的空气清新,自然环境较好且居民的环保意识较高,而半山腰和山脚下居民幸福感一般,分别为3.02和3.23,主要由于半山腰居民环保意识较为薄弱,对环境的重视程度不够,山脚下居民位于公路旁,过往游客较多,引起扬尘等,加之游客较多而环境保护的力度不够导致居民对环境的幸福感知程度一般。

3.4.5 小结

总的来说,山顶居民总体幸福程度较高,达到了3.77,半山腰居民幸福程度为一般水平,约为3.04,山脚下居民幸福感中等偏上程度,约为3.44。通过由地理位置的不同进行的经济、社会、文化、环境等四个方面的量表调查分析可以得出:山顶居民的幸福感最高,山顶居民大多参与旅游业,虽对本地文化、外来文化的了解不够,但旅游的发展给他们带来了一定的幸福感;其次是山脚下居民,山脚下居民也适当的参与了旅游行业,虽对环境方面等不太满意,但总体来说也是比较幸福,幸福程度中上;最后是半山腰的居民,几乎没有参与旅游业,未能通过旅游等方面得到经济、文化等方面的满足,幸福感较低。

3.5 从居民幸福感视角中体现的乡村旅游精准扶贫效益

由上文分析我们已经得知,幸福感的影响因子与乡村旅游精准扶贫的影响均可以按“经济、社会、文化、环境”四个方面来分类研究。梳理相关现有文献,不难发现二者之间存在着的联系,居民幸福感可以作为乡村旅游精准扶贫的效益衡量指标。因此,在接下来的梳理探究中,我们将从居民幸福感视角出发,研究乡村旅游精准扶贫效益。

3.5.1 甘孜藏族自治州柏秧坪村的幸福感总体特征

柏秧坪村幸福感总体较高,说明在柏秧坪村发展乡村旅游,进行精准扶贫得到了当地居民的部分认可,起到了一定的成效,也进一步证明发展乡村旅游可以成为精准扶贫的行之有效途径。而在经济、社会、文化、环境四个方面的幸福感当中,社会、环境方面居民的幸福感偏高,由此可知当地通过发展乡村旅游,进行精准扶贫,在社会、环境方面取得了较好的效益;文化、经济方面居民的幸福感相比之下偏低,则与柏秧坪村乡村旅游精准扶贫现存的问题相关。经济方面,是因为柏秧坪村作为国家级贫困村,仍处于精准扶贫的过程之中,同时当地旅游资源尚未得到充分的开发,因而本身经济水平仍然较低,有待进一步提高,“冰冻三尺非一日之寒”,也因此居民在經济方面的幸福感指数不如其他方面。文化方面,则体现了精准扶贫过程中存在的问题,即对文化扶贫的忽视。从调研中我们发现,柏秧坪村的文化宣传与文化资源利用尚不足够,暴露了精准扶贫过程中,过于重视“物质扶贫”,却忽略了“精神扶贫”的问题。

3.5.2 柏秧坪村乡村旅游精准扶贫的效益体现

以是否从事旅游业为标准进行对比分析,显而易见,无论是居民的整体幸福感还是细分到各个方面,从事旅游业的村民的幸福感明显高于未从事旅游业的村民。由此,进一步证明了发展乡村旅游,在经济、社会、文化、环境各方面均取得了可观的精准扶贫效益,精准扶贫的“力度”从中得以体现。经济方面,旅游业的发展增加了居民收入,推动了基础设施建设,丰富的旅游资源在以柏秧坪村为代表的贫困村产生了明显得旅游经济后发优势,给精准扶贫带来了经济效益。社会方面,通过乡村旅游精准扶贫,当地在生活改善后社会认知也随之提高,民族情怀得以增强,乡村旅游精准扶贫产生了社会效益。文化方面,从事旅游业的居民幸福感稍高于未从事旅游业的居民,体现了发展乡村旅游带来的文化效益,然而由于上文已表的原因,当地居民在文化方面幸福感总体较低,这也是当地精准扶贫的短板所在,亟待提高。环境方面,通过发展旅游业,一定程度上提升了居民的环保意识,取得了精准扶贫的环境效益。

3.5.3 柏秧坪村贫困户乡村旅游精准扶贫的效益体现

接下来,以是否被认定为贫困户作为对比标准,我们可进一步得到结论。除经济方面外,贫困户的幸福感在各方面均略高于非贫困户。这说明精准扶贫的效益主要体现在被认定的贫困户上。产生这一现象不难理解,是因为贫困户是精准扶贫的主要帮扶对象,也体现了精准扶贫的“精准度”。但通过实地调研,结合包括柏秧坪村在内的许多贫困乡村现状,我们也发现许多被认定为“非贫困户”的家庭本身经济条件相较普通家庭而言甚是拮据。因此,本研究认为精准扶贫在保证“精准度”的同时,其“广度”也仍需提高。

3.5.4 不同地理位置的乡村旅游精准扶贫的效益体现

此外,以地理位置作为标准对比分析,处于山脚下和山顶的居民幸福感高于处于半山腰的居民。山脚下和山顶为柏秧坪村发展乡村旅游,经营旅游营地和温泉酒店的主要区域;而半山腰则为村民居住、农耕畜牧的区域,较少进行旅游开发。山顶和山脚下的居民通过从事旅游业更好地收获到了精准扶贫在经济、社会、文化、环境各方面产生的效益,半山腰较少从事旅游业的居民其得到的精准扶贫效益则较少。因此这一方面的幸福感对比结果与是否从事旅游业对比结果一脉相承,再次凸显了旅游业在精准扶贫中的重要性。

4 结论与存在的问题

4.1 结论

通过对相关文献进行查阅理解、对甘孜藏族自治州柏秧坪村进行实地调研,以居民幸福感为视角进行研究,对贫困村乡村旅游精准扶贫效益进行归纳总结,具体得到结论如下。

总体分析:通过乡村旅游精准扶贫,居民幸福感得到普遍提升,乡村旅游精准扶贫在贫困村产生了一定的效益。其效益主要体现在社会效益、环境效益上;经济效益则仍不足够达到脱贫标准,文化效益有所欠缺。

是否从事旅游业:参与从事旅游业的村民明显获得了更多的乡村旅游精准扶贫效益,经济、社会、文化、环境四方面获得的效益均高于未从事旅游业的村民。

具体如下:(1)经济效益方面,旅游扶贫政策惠及了广大居民,通过开发当地的旅游资源和打造自己的村落,获得了一定的经济效益。因此就经济层面而言,从事旅游业的居民幸福感远远高于未从事旅游业的居民。(2)社会效益方面,村民在乡村旅游精准扶贫的过程中得到了旅游发展所分享的社会成果。从事旅游业的居民社会幸福感相应较高,获得的社会效益较为可观。(3)文化效益方面,精准扶贫过程中文化宣传存在表面性,没有深入村民当中,文化扶贫存在较大的问题,无论居民是否从事旅游业,其获得的文化效益均偏低。(4)环境效益方面,由于参与旅游业的村民通过与外界的接触更加深刻地认识到环境本身对旅游观光的重要性,参与旅游业的村民较未参与旅游业的村民的环保意识较高,更多的获得了精准扶贫的环境效益。

是否为贫困户:乡村旅游精准扶贫的效益在贫困村更多的向贫困户倾斜,非贫困户获得的精准扶贫效益则小于贫困户。这也体现了精准扶贫中的精准帮扶。

地理位置:贫困村不同地理位置的居民所获得的乡村旅游精准扶贫效益与该位置的旅游资源开发和旅游业态发展情况紧密相关,充分发展旅游的区域较未发展旅游的区域相比,获得了更大的效益。

4.2 存在的问题

经过以上分析归纳,我们可以发现,在贫困村通过发展乡村旅游进行精准扶贫的过程中,仍存在以下问题。

(1)经济方面,扶贫力度仍需加大。通过研究发现,乡村旅游精准扶贫在贫困村已经产生了明显的效益。然而居民在经济方面较低的幸福感反映了其经济效益仍较为低下,需要加大精准扶贫的力度,使其早日达到脱贫的目标。

(2)社会方面,精准扶贫广度有待提高。调研显示,乡村旅游精准扶贫普遍产生了社会效益,然而其效益主要向贫困户倾斜。但是在调研中存在不少认定为非贫困户经济状况极为拮据,甚至低于贫困户的现象,说明乡村旅游精准扶贫的识别覆盖面仍不够,其扶贫的广度有待提高。

(3)文化方面,精神文明的扶贫亟需加强。对比发现,乡村旅游精准扶贫的文化效益明显低于其他方面的效益。精准扶贫中存在偏重物质而忽略精神文明的问题,文化扶贫亟需加强。

(4)环境方面,需减少旅游扶贫的过程中造成的环境影响。通过调研我们得知,山脚下地区毗邻公路,由于游客较多而导致环境保护的力度不够,存在一定的水污染和垃圾污染。因 此,需在发展旅游进行扶贫工作的同时,对其带来的环境影响进行控制、解决。

参考文献

[1] 郭凌,王志章,朱天助.社会资本与民族旅游社区治理——基于对泸沽湖旅游社区的实证研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015(01).

[2] 李梦洁.环境污染、政府规制与居民幸福感———基于CGSS(2008)微观调查数据的经验分析[J].当代经济科学,2015,37(5).

[3] 趙悦,石美玉.非物质文化遗产旅游开发中的三大矛盾探析[J].旅游学刊,2013(09).

[4] 章康华.发挥乡村旅游资源优势助力精准扶贫攻坚[J].老区建设,2015(21).

[5] 马斌斌,鲁小波.基于精准扶贫视角的海棠山乡村旅游研究[J].辽宁农业科学,2016(02).

[6] 李乐京.民族村寨旅游开发中的利益冲突及协调机制研究[J].生态经济,2013(11).

[7] 陈秋华,纪金雄.乡村旅游精准扶贫实现路径研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2016(05).

[8] 易开刚,厉飞芹.社会责任视阈下旅游景区多元主体的利益冲突及协调机制[J].天津商业大学学报,2014,34(2).

[9] 应莺.临安市农家乐旅游对农村环境的影响研究[D].浙江农林大学,2013.

[10] 邓小海.旅游精准扶贫研究[D].云南大学,2015.

[11] 耿宝江,庄天慧,彭良琴.四川藏区旅游精准扶贫驱动机制与微观机理[J].贵州民族研究,2016(04).

[12] 吴亚平,陈品玉,周江.少数民族村寨旅游精准扶贫机制研究——兼论贵州民族村寨旅游精准扶贫的“农旅融合”机制[J].贵州师范学院学报,2016(05).

[13] 桂拉旦,唐唯.文旅融合型乡村旅游精准扶贫模式研究——以广东林寨古村落为例[J].西北人口,2016(02).

[14] 沈超群,陈凯.民族地区旅游城镇化进程中的趋避冲突及其对策分析——以阿坝州为例[J].理论与改革,2015(01).

[15] 邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济, 2014(06).

[16] 陈前恒,职嘉男.村庄直接民主对农村居民主观幸福感的影响[J].中国农村观察,2014(06).

[17] 景秀艳,TimothyJ.Tyrrell.旅游发展与社区居民幸福之关联———基于泰宁县三个旅游社区的实证研究[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2012(1).

[18] 毛小平,罗建文.影响居民主观幸福感的社会因素研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2012(03).

[19] 马克禄,葛绪锋,黄鹰西.香格里拉旅游开发引发的藏族社区冲突及旅游补偿调控机制研究[J].北京第二外国语学院学报,2013(11).

[20] 陈浩彬,苗元江.主观幸福感、心理幸福感与社会幸福感的关系研究[J].心理研究,2012,5(4).

[21] 徐蕾.黑色旅游目的地居民态度及情感保护[J].学理论,2011(12).

[22] 刘宇,周建新.旅游目的地居民心理变迁的人类学透视——以广东省苏家围客家乡村旅游开发为例[J].赣南师范学院学报,2009,30(5).

[23] 张彦,于伟.主客冲突对旅游目的地居民心理幸福感的影响——基于山东城市历史街区的研究[J].经济管理,2014(4).

[24] 杨颖.旅游扶贫的机会成本[D].东北财经大学,2003.

[25] 李昕.经济指标对个人主观幸福感影响的理论综述[J].中山大学研究生学刊:社会科学版,2008(2).

[26] 苗元江,余嘉元.跨文化视野中的主观幸福感[J].广东社会科学,2003(01).

[27] 胡亮梓.生态旅游区居民幸福感影响因素研究[D].中南林业科技大学,2014.