“黑店”的“空中杂技”

—— 细数空中回收的历史

□ 土星5号

“黑店”的“空中杂技”

—— 细数空中回收的历史

□ 土星5号

“黑店”的从良

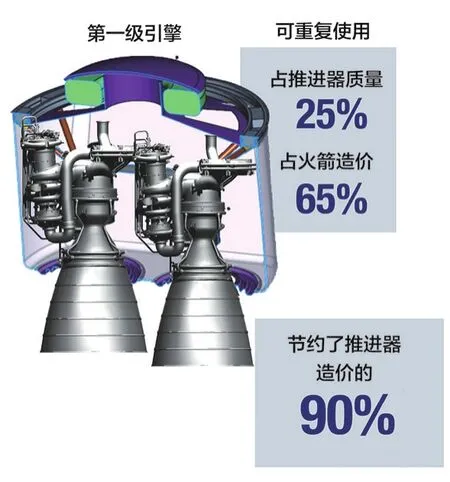

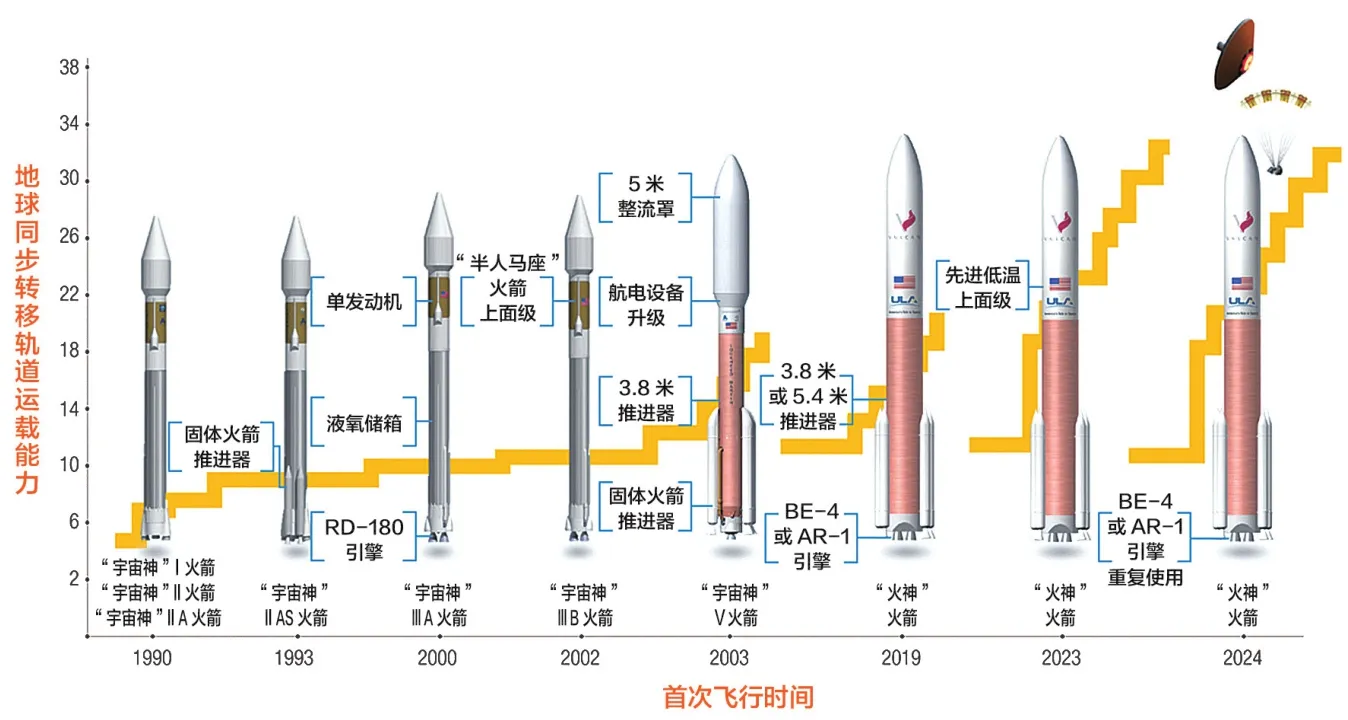

重复使用是现在火箭领域超级热门的一个话题,除了太空探索公司的“猎鹰”9火箭第一级反推降落的回收方式外,美国联合发射联盟(ULA)在取代“宇宙神”5和“德尔它”4 的 “火神”火箭设计图中,也首次引入回收概念。不过和“猎鹰”9完整回收火箭第一级不同,ULA只计划回收火箭第一级的两台BE-4或AR-1引擎。有趣的是ULA的首席执行官托里·布鲁诺以“聪明回收”称呼“火神”的回收方式,言外之意便是“猎鹰”9的回收方式是“愚蠢回收”,颇有些对已分了ULA发射任务半壁江山的太空探索公司“宣战”的味道。“火神”火箭回收计划核心在于通过重复利用占火箭第一级造价约65%的引擎来降低发射成本,一直以昂贵发射价格和几乎完美的发射成功率自诩的ULA,突然学起以廉价著称的太空探索公司开始火箭回收降价,不禁让人觉得太空发射“黑店”也有从良的一天。

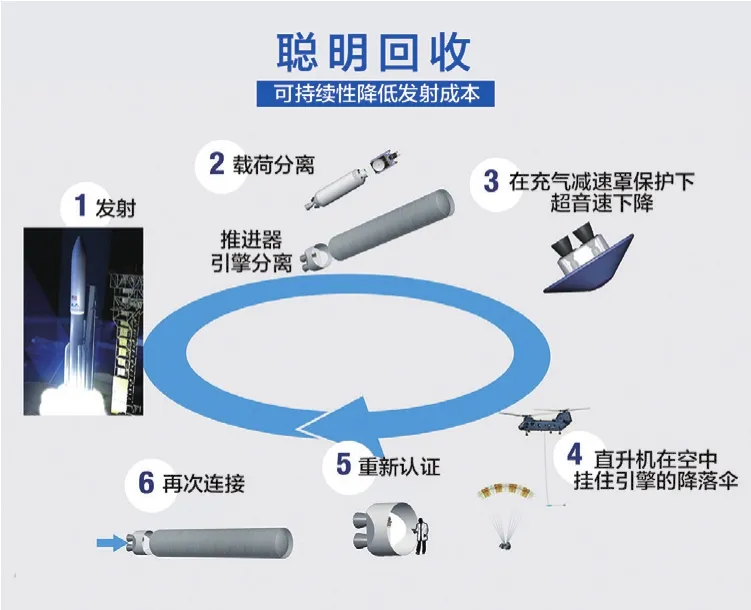

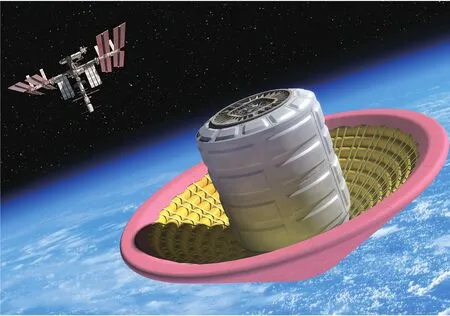

和“猎鹰”9通过引擎多次点火,让一级箭体反向降落到地面或者驳船的方式不同,ULA的回收方式颇有些简单粗暴的感觉。在一级引擎熄火后,引擎模组和一级燃料罐分离(上页图中2),燃料罐自由落体入海融入生态系统,超音速下落的引擎模组则在前端打开充气减速罩,从超音速减速到亚音速(上页图中3)。引擎模组亚音速后开启降落伞,回收直升机随后在引擎掉入海洋之前挂住降落伞回收引擎(上页图中4)。ULA之所以选择空中回收而不是像航天飞机的固体燃料助推火箭一样海面回收,是因为和固体燃料火箭不同,液体燃料引擎若想复用必须保证燃料管线不能受海水腐蚀,因而引擎不可与海水接触。

“火神”火箭看似在表演空中杂技的回收,其实是早已被美国军方和美国航宇局重复使用多次的空中回收改版。某种意义上这也是托里·布鲁诺自诩为“聪明回收”的自信来源,因为这毕竟已经是半成熟的回收技术,不论是需要攻克的技术瓶颈还是所要冒的技术风险,都远低于从零开始研发回收方式的太空探索公司。

HC-130回收KH-7的胶卷胶囊

回收的航天飞机固体燃料助推火箭

C-119运输机在回收“科罗娜”间谍卫星的返回胶囊(下图为挂住胶囊降落伞的挂钩特写)

为间谍卫星而生

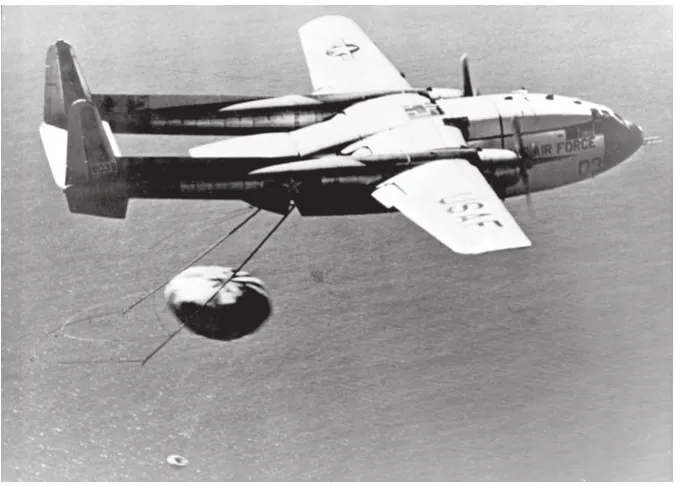

以空中挂取回收从太空返回的人造物体有着悠久的历史,1960年8 月19日,一架经过改装的C-119运输机在夏威夷附近空域用装在尾部货舱门外的特制环形索钩住了代号“探索-14”的返回胶囊,空中回收的历史至此开始。此神秘返回胶囊的载荷,是堪称间谍卫星鼻祖的“科罗纳”间谍卫星的拍摄胶卷,此次任务也是人类有史以来首次用卫星对地面进行拍摄。由于上世纪50至60年代摄影技术的限制,“科罗纳”需要以胶卷拍摄,并在拍摄完毕后把胶卷以物理形式送回地面分析。鉴于胶卷中涉及大量苏联和中国的敏感设施情报,回收成了问题,坠落地面或海面容易被民众发现且撞击会对胶卷造成损伤,刻意封锁特定海域又容易暴露间谍卫星的存在。美国中央情报局和美国空军最终决定采用空中回收,保证胶片尽可能完好无损的同时做到避人耳目,悄无声息地取回返回胶囊。

和ULA的回收方式类似,一架10人机组的运输机提前飞往胶囊预计返回空域,两名遥感操作员提前计算返回轨道并告知飞行员,随后在大约15240米的高度上由机组人员肉眼捕获。舱门操作员开启尾部舱门并释放挂钩,待挂住返回胶囊的降落伞后再由绞盘将整个胶囊连同降落伞一起拉入机舱。回收完毕后运输机立刻返回珍珠港的希卡姆空军基地,早已等待多时的C-141运输机会将胶囊火速送往位于马里兰州米德堡的美国国家安全局总部进行分析。若飞行员未能成功挂住降落伞,则可派遣船只回收或干脆弃之不管,安装在返回胶囊底部的盐栓会在两天后被海水溶解,整个胶囊沉入海底后海水的腐蚀会彻底破坏胶卷。当然放弃返回胶囊里的胶卷是下下策,为避免这种情况,回收机组每天都会训练空中回收空投的假目标,以确保实际回收时能万无一失。

从1959年起至1972年止,“科罗纳”间谍卫星总共发射144次,其中102次回收成功,改造过的C-119和C-130运输机都先后参与回收。不过中央情报局对回收成功的定义是胶卷可以读取,因而不乏有物理回收成功但胶卷损坏的案例存在。1961年专门负责研发操纵间谍卫星的美国国家侦查局(NRO)成立后,“科罗纳”间谍卫星根据拍摄技术的先进程度被重新分类编号为KH-1至KH-4(Key Hole),后续数字随着拍摄技术升级而升高,日后伴随美国国家侦察局至今的“锁眼”系列间谍卫星自此开始。一直到1976年12月19日发射入轨的KH-11间谍卫星开始使用数字图像传输为止,KH-5至KH-9系列间谍卫星全部延续了“科罗纳”的空中胶囊回收,不过鉴于未到“信息自由法案”规定的50年解密时限,后续“锁眼”卫星的回收情况尚不得而知。

撞毁在沙漠上的返回舱

真正的“空中特技”

天算不如人算的民间尝试

除去间谍卫星胶卷悠久的空中回收历史外,美国航宇局也曾尝试过空中回收,那便是太阳风粒子探测器“起源号”的样品返回舱。2001年8月8日发射的“起源号”探测器主要目的是采集太阳风粒子,以便天文学家们能精确计算太阳风主要成分。为避免地球磁场对太阳风粒子的污染,“起源号”探测器在远离地球磁场的地日L1拉格朗日点进行样品采集。2004 年4月2日采集完成后,“起源号”在5月2日飞掠地球绕道地日L2拉格朗日点减速,以便在美国时间的白天发射样品返回舱重返大气层。由于担心返回舱降落地面时的撞击和震动会破坏样品储存胶囊,进而污染太阳风粒子,美国航宇局决定采用直升机空中回收。

计划中“起源号”会在第二次掠过地球的时候释放大约275千克重的样品返回舱,回收地点为犹他州美国空军“犹他测试与训练中心”空域。进入地球大气大约80秒后,返回舱在距离地面33千米时开启减速降落伞,随后在距离地面6.7千米时打开主降落伞以稳定下降。在距离地面2.5千米时,直升机将用大约5米长的钩子钩住主降落伞,若此高度回收失败,第二架备用直升机将在2千米高度再次尝试。钩住降落伞后,直升机会将返回舱吊入地面上的密封舱,以确保全程无污染。

和“科罗纳”的胶囊相比,“起源号”的返回舱速度更快且质量更大,空中捕获颇有些空中特技的味道。美国航宇局认为既然是空中特技,那何不让专业的来?于是他们真的去好莱坞雇佣了两名直升机特技飞行员。为确保能顺利挂住降落伞,二名飞行员已提前进行了数次模拟,没有一次失败。外加上2.5千米的高度足够两架直升机各进行4次尝试,两名飞行员和美国航宇局都对空中回收信心十足。

可惜人算不如天算,计划永远赶不上变化。格林尼治标准时间2004 年9月8日16时55分,“起源号”释放的样品返回舱以超过每秒11.04千米的速度进入地球大气层,然而由于返回舱加速度测量装置的设计问题,减速降落伞和主降落伞均没能按原计划开启。两位飞行员什么都做不了,只能看着返回舱以86米每秒的速度撞在犹他州图埃勒县的沙漠上。猛烈的撞击造成返回舱破损,样品储存胶囊破裂,好在沙子松软的质地缓和了部分冲击,后续对样品胶囊的检查并没有发现外泄。

不幸中的万幸是污染太阳风粒子的仅有沙子,并没有液态水,且太阳风粒子以晶片附着方式储存,沙子可以物理形式与样品分离。样品清理工作从2004年9月21日开始,第一块晶片在2005年1月处理完成,“起源号”返回舱残骸的清理则持续了4周,分析事故原因的同时妥善处理返回舱电池的有毒物质。随后对样品的解析证明污染并不严重,可以完成“起源号”探测器计划中的主要科研目标,这也算没有让耗资2亿6千万美金的科研项目打了水漂。

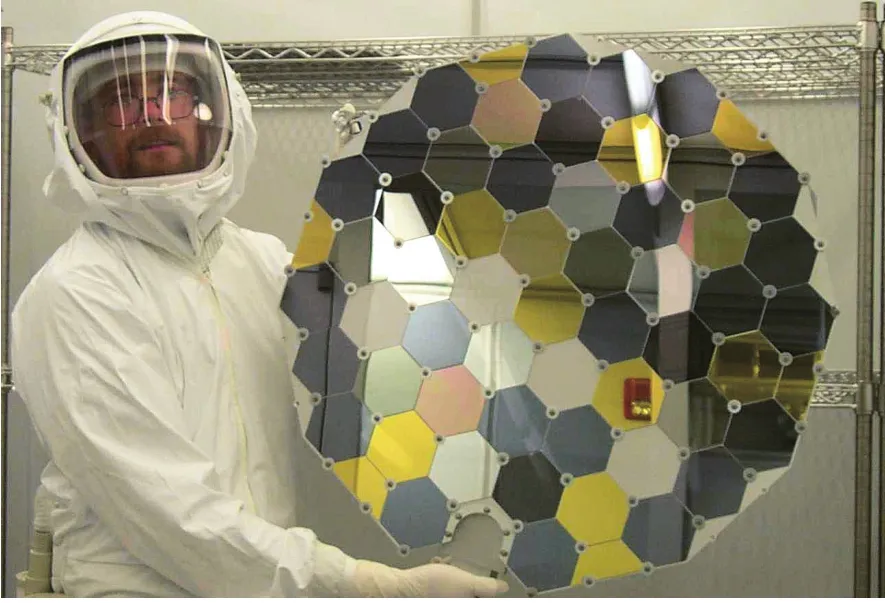

拯救了“起源号”的太阳风粒子的采集晶片,每一个六边形晶片均由高纯度的蓝宝石和金刚石镶嵌而成,在表面有硅和金涂层。

“好奇号”火星车使用的减速隔热罩。进入火星大气时隔热罩承受了超过7700摄氏度的高温,比太阳表面还要热2000余度

充气式再入测试载具(IRVE-3)

ULA真正的“空中特技”

和“科罗纳”返回胶囊以及“起源号”返回舱比,ULA的引擎模组虽然体积质量都更大,但一级火箭分离时的高度和速度都远低于重返大气层时的高度和速度,就技术难度而言挑战并不大。与其说用直升机挂住引擎模组降落伞是“空中特技”,倒不如说引擎模组从分离时的超音速减速到亚音速所需的充气气动减速罩更有“空中特技”的味道。

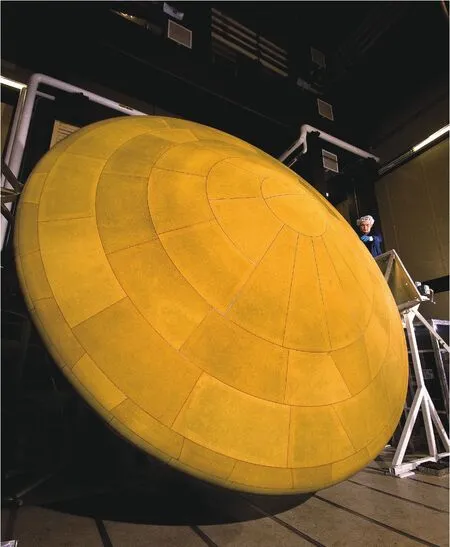

充气式气动减速罩最早来源于美国航宇局降落火星的减速装置。火星大气压不到地球海平面大气压的1%,稀薄的大气使得降落伞的终端速度远高于安全着陆速度,飞行器因此需要额外的减速装置。充气式减速隔热罩和传统的硬式隔热罩相比,有着质量轻可折叠、储存体积小的优势,同时气体又是绝佳的隔热和缓冲材料。但充气式对技术要求高,减速罩表面材料不仅要有足够柔性以便在短时间内完全展开,还要足够耐热以抵御超音速空气摩擦产生的热量。以美国航宇局测试过的“充气式再入测试载具”(IRVE)为例,减速充气罩由氮气充气,在不到90秒的时间内从直径0.38米的包装大小扩张到直径3米,充气罩薄膜由外层镀硅的凯夫拉合成纤维制成。测试时IRVE-3从463.5千米的高空落下后完成了从10马赫到亚音速的减速,整个过程最大加速度为20g,所承受最高温度超过538摄氏度。IRVE是美国航宇局“超高音速充气气动减速装置”(HIAD)项目的测试飞行器,目标在于提供一种更有效更节省空间的火星降落减速方式。

对于要在地球大气内使用类似装置的ULA来说,一级引擎模组的地球下落速度远低于从地球飞往火星的飞行器进入火星大气的速度,外加上超音速阶段地球外层大气较为稀薄,充气气动减速罩或许不需要NASA那样“高标准严要求”,但终归也是要攻克的技术难关。以“火神”火箭第一级5.4米的直径为参考,引擎模组需要至少是IRVE充气罩直径三倍的充气罩才能完成减速,这无疑对没有任何充气减速罩设计经验的ULA来说是个挑战。到底ULA会如何设计整个回收中最关键的一部分,还要看“火神”火箭后续的消息了。