长城建筑构成及组织关系研究

张曼,汤羽扬,刘昭祎

ZHANG Man, TANG Yu-yang, LIU Zhao-yi

北京建筑大学 a. 建筑遗产研究院;b. 建筑与城市规划学院,北京 100044

Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044

长城建筑构成及组织关系研究

张曼a,汤羽扬a,刘昭祎b

ZHANG Man, TANG Yu-yang, LIU Zhao-yi

北京建筑大学 a. 建筑遗产研究院;b. 建筑与城市规划学院,北京 100044

Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044

长城由边墙、关隘、敌台、烽火台、城堡等主要建筑单元组成,结合自然地形地貌,并借助山川等天然屏障,在空间上呈现为连续、线形特征的军事防御工程。文章通过分析长城建筑的总体特征,梳理长城建筑在走向、选址、布局上呈现的基本规律,揭示长城建筑各构成要素的功能及其组织关系。

长城建筑;总体特征;布局规律;要素功能与组织关系

长城是中国乃至世界上修建时间最长、工程量最庞大的古代防御工程,1987年被列入世界遗产名录,具有极高的历史、军事及艺术价值。据公布的资源调查数据显示,中国境内现存历代长城总长度为21 196.18千米,其中明长城的长度为8 851.8千米,历代长城的墙体、敌台、烽火台、城堡等遗存超过4万处,分布于全国15个省(自治区、直辖市),404个县(区)。[1]做为超大型线性建筑遗产,长城不仅留存有丰富的历史信息,而且还具有极富特征的政治、军事、文化、经济文化内涵。

长城历经2 000余年的不断修建,总体以线性的空间形态展开,并以多单元、局部多重纵深的组合方式,将边墙、关隘、敌台、烽火台、城堡等主要建筑单元组织在一起,依托其赋存的自然地貌环境,借助山川河谷等天然屏障,实现了人工构筑的防御工事与自然屏障的完美组合。

一、长城建筑的总体特征

军事防御是长城建筑的首要功能。早期长城更多地借助启土、挖沟、种树、劈山等方式,构筑人工与自然结合的屏障,使土石堆垒的人工构筑物与沟壑河岸、湖泊塘水、树丛密林等自然物结合,产生御敌的防卫功能。之后,随着防守疆域的不断变化,以及作战技术和管理手段的日趋成熟,修筑长城逐渐趋向更多地利用人工建造的设施,并从早期单一的墙体演进为以墙体为线路主体,增设层次分明且相互关联的点、线、面的军事防御体系,使长城建筑实现了从利用自然设防为主到营建人工军事设施为主以备御的转变。在转变过程中,长城建筑逐渐呈现出逐步严密的御敌防守、信息传递、兵备供给功能特征。基于军事防御这一共同目标以及各自承担的不同职能,长城建筑最终构成起完整的军事防御体系。

(一)御敌防守

以边墙、关隘、敌台等建筑单元为主体,配合壕堑、拦马墙、品字窖、绊马桩等设施相互组合,承担了长城军事防御系统中主要的御敌防守功能。

为遮挡自然风雨及野兽的攻击,人类开始建造墙体。除沿用墙体初始的遮蔽、阻挡功能外,长城墙体不断加高、拓宽墙身,优化成上窄下宽的梯形断面形态,并通过与其他构筑物的结合,具备观察、阻挡、攻击、运输等御敌防守的综合功能。为容纳士兵甚至骑兵在墙上运动及作战,边墙较一般性墙体顶面要宽,如战国边墙遗址,墙底最宽的达30余米(见图1)。为增加敌军接近边墙的难度,金界壕则采用了“外侧挖筑壕堑,内侧堆土为墙”的方法,并在交通要冲处以双壕、双墙并列形成外壕、副墙、内壕、主墙等多重防线,另在墙外附筑马面、烽燧,构筑“壕墙结合”的防御墙体(见图2)。明长城特别完善了跨墙敌台设施,增加墙体观察及从更高处射杀敌人的可能,同时赋予边墙以驻兵、存储粮食和武器的功能。边墙穿越山谷、河道或交通要道时,则完善了相关关城、隘口的建设,使重要险要地段具备更强的屯兵及防守能力。

图1 宁夏固阳原州区苟家沟子长城

图2 内蒙古金界壕—赤峰市克什克腾旗嘎松山段

(二)信息传递

军情信息的快速准确传递对战事具有决定性的意义,从建设之初,长城就十分注重设置与信息传递相关的设施。烽火台(烽燧)、烟墩等建筑单元及烽传制度构成了长城军事防御系统中的信息传递功能。

烽火台的产生早于长城墙体,但在长城墙体出现后,防线便也纷纷修筑起烽火台。一些长城墙体的修筑也会因早期存在的烽火台而调整走向。烽火台与长城墙体的联系,对传递战事信息起到十分关键的作用。从敦煌、居延汉代烽燧遗址中出土的汉简可以看到对烽火台的详细描述,《塞上蓬火品约》对汉代蓬火制度的记载,《武经总要》在烽火台设置,烽火种类,放烽火程度及方法,烽火报警规律、传警、密号、更番法等方面的描述中便可窥见一斑。[2][3]发展到明代,随着对长城传递信息功能的高度重视和火器的大量应用,烽火台通过外侧包砌城砖加强结构的坚实性,以及缩短两台之间距离和台体四周加筑围墙等方式,增强其防御能力;另一方面通过在燃料中加入助燃剂,引入鸣炮报警,允许各防区因地制宜制定传报方式,信息传递能力得到显著提升。特别是通过在长城防御区布置亭燧、驿道等与通信相关的设施,以及注重与其他长城工事的密切联系,更是极大地推动并完善了长城军事通信系统的建立与发展(见图3)。

图3 整饬大同左卫兵备道造完所属各城堡图说

(三)兵备供给

各级军事城堡、驿站,甚至长城附近的一些民堡,共同形成了长城军事防御体系中的作战指挥、后方供给及边境贸易功能。即通过将防区内战时用兵与平时备战、戍守防卫与屯垦生产、防线内外的行政管理与军事分区控制、军事设卡与互市交往的有机结合,建立更趋于完备而严密的长城兵备系统。长城屯兵供给功能主要涉及城堡屯兵和军需屯田两方面。

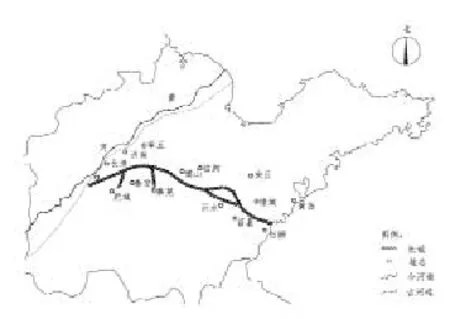

城堡屯兵是中央政权戍守边疆的一项战略措施,最早始于西汉。通过置四郡,修长城,筑亭障,据两关,用兵西域,汉代长城城堡的屯兵功能日渐凸显(见图4)。通过规定防御区域屯兵制度的管理、人员构成与配置士兵数量,为战时用兵和戍守防卫所需兵力提供后援保障。九镇驻守的明长城,基于镇城、路城、卫城、所城、堡城五种城堡的类型划分,严格规定驻守军官级别、城池规模、管理人员构成及配置士兵数量,甚至马匹、军火的配置(见图5)。

在军需物资需求繁重的情况下,汉朝实行“无事则以为农,有事则调之为兵”,即一种“寓兵于农”的屯守政策。后代多承汉制,以军需屯田为开发长城防御区域的第一要务。明朝在建置长城九镇时,要求驻守边镇城堡的军队,亦戍亦耕,且战且农,不断生产以充实攻守兵器,实施“屯田以给军饷”的自给政策,且收益颇丰。长城沿线的边陲地区,卫所军队三分戍守,七分屯种,不但为军队戍守长城提供了坚实的物质基础与后援力量,还巩固了边防,成为长城军事防御体系重要的组成部分,也奠定了无战事时期边防贸易往来的基础。

二、长城建筑的布局特征

为达到军事防御的目的,长城的建筑走向、选址与布局,除在宏观层面衡量社会政治及资源分配等因素外,在中观层面则体现了对区域山川地貌自然地势的结合,在微观层面则重点对防区战事需要的考量。

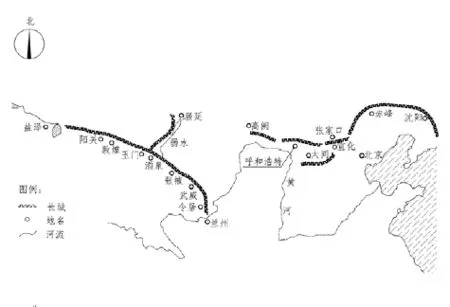

战国时期长城的建筑走向,在宏观上首先考虑的是政治及领地因素,长城墙体多选址在各诸侯国势力范围的边际,在今山东、河南、湖北、山西、陕西、甘肃、宁夏等地发现的遗址表明,其走向多是沿当时各主要诸侯国的势力交汇地带展开。如将疆域范围的整个一侧从西到东修筑长城工程的齐长城(见图6)。战国时期各诸侯国所建长城的布局走向基本清楚,但多重防御的军事体系尚未建立。

图4 汉长城分布示意图

图6 齐长城及其边墙支线示意图

秦始皇统一中国后,一是结合前朝已有长城墙体而填补不连接的空隙修建墙体,二是在重要区域随着边界的改变向北推进了新建的长城墙体,但长城整体走向依然与其控制的势力范围相一致。学术界对秦始皇时期的长城大体分为西、中、北三段基本无争议。在攻破齐国后,秦始皇为维护和保障中原地区的安全,防御北方民族南下侵夺和滋扰,在北部边境修筑长城[4]。该段长城多是在依据战国时期原有长城路线基础上,沿用燕、赵两国的北线长城修葺,并加以连接与增筑[5],还将秦昭王长城“缮而治之”综合修整而成[6]。除采用“天设山河”“用险制塞”的修筑策略外,秦始皇还沿长城修筑了大量城、障、亭、燧、墩等相关军事防御设施。长城墙体与城、障结合,障、亭结合,亭、燧结合,障、燧结合,共同构成比单一墙体更完整的御敌工事。可以说,至秦始皇时期,长城的多个建筑单元已较为完备,其走向、选址及布局已基本实现了军事建筑的综合防御功能。

汉长城在今内蒙古、新疆一线多用烽燧,并不用墙体,这是该时期长城的特点之一。

在明朝200多年的统治中,几乎没有停止过长城的修筑,其布局走向大体为东起今鸭绿江畔,西达今嘉峪关,横贯今辽宁、河北、天津、北京、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海等10个省区市的156个县,并逐步形成了九边分区防守、分段管理和修筑长城的格局。为加强京城防务,保护帝陵(今明十三陵)及战备需要,明嘉靖年间在九镇基础上增设昌平镇和真保镇,万历年间从蓟镇析置出山海镇,固原镇析置出临洮镇,完善并确定了明长城九边十三镇的整体军事防御体系。

明长城选址仍延续了“因地形,用险制塞”的原则。如“延袤二千三百余里”的辽东镇边墙,以辽河为界,河以西为河西边墙,其“翱乃躬行边,起山海关抵开原,缮城垣,浚沟堑,五里为堡,十里为屯,使烽燧相接”[7];辽河以东为河东边墙,因处于山地,较多地利用了山险设墙。

在布局上,关城隘口作为边墙沿线的核心和防御重点受到充分重视,除加强关城建筑自身防御能力外,特别加强了关城隘口的密度及内外纵深方向其他防御工事的设置,增加驻兵数量。明长城不但完善长城建筑及其相关设施和细部构造做法,而且还形成了以关城及边墙为核心的御敌系统,以镇城、路城、卫城、所城、堡城为主体的兵备系统,以烽火台为主线配合烟墩、驿站等设施的烽传系统。

三、长城建筑单元

除在总体布局上塑造军事防御系统外,长城建筑还积极塑造建筑单元组合及各独立单元的军事职能。

(一)御敌单元:边墙、关隘、敌台

1.边墙

作为长城防线的主体建筑单元,边墙是将阻挡、据守及掩蔽等功能集于一体的线式防御工事。借助线性体态,边墙将敌台、关隘等其他工事连为一体,构成防守御敌的系统。

边墙出现于春秋战国时期。在明代以前,边墙多为土筑或石砌,明代大范围使用了城砖包砌的边墙,这正是中国长城建筑发展到高峰期的标志(见图7~图9)。

图7 明长城宁夏贺兰山三关口段墙体

图8 内蒙古包头秦长城

图9 金山岭长城

边墙的建筑形式2 000多年中虽有较大改进,但基本形态却无大的改变,即断面皆呈底宽顶窄的梯形。为增强防御能力,保障士兵安全,边墙后细化或增设垛墙(垛口墙、雉堞)、女墙(宇墙)、横墙、射孔、望孔、礌石孔、马道、排水沟、吐水槽、水门、暗门、警门、梯步等设施。

由于敌情、地形和军防任务等条件的不同,各朝代及不同地段边墙的构筑情况也存在差异。如在易于骑兵活动、敌军进攻的防御地段,墙体一般较厚、较高,顶部稍宽,并筑有较密的敌台,容纳士兵在城墙上机动作战。在地形复杂,如山地或有天然障碍,骑兵活动困难,不便敌军进攻的防御地段,墙体一般较窄、较矮,顶部稍窄,这样的墙体仅起到障碍及屏蔽作用。除墙体本身构筑情况出现差异性外,通过对当地材料及地形条件的综合考量,边墙还有土边墙、石边墙、砖边墙、砖石墙、山险墙、劈山墙与木栅墙等不同类型,体现鲜明的地域特征。

2.关隘

在长城墙体上,需留下可供马车、行人、货物出入的豁口,通常称为关隘,这里是防御的重点。出于安全考虑,墙体上的豁口不是只设城门,通常要修建一座具有各种军事设施的城,即关城,也称作关。隘口则是较关城稍低一级的边墙上的关口。[7]

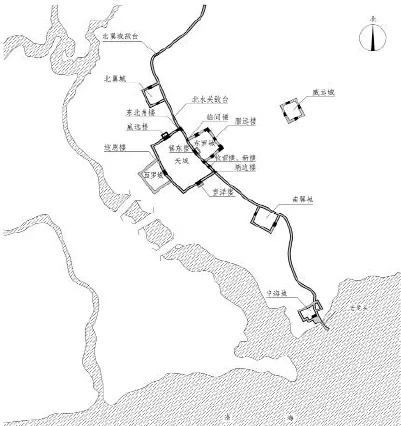

早在夏商周时期,各代就在其势力范围的边缘地带设置可供行人和车马出入的关卡,收取贸易税金,保障区域安全。春秋战国时期,与长城墙体一同修建的关城,延续早期关卡的税收与管理职能,并日渐凸显军事职能,并逐渐成为长城防线上的防御要点。因此,有些关城不再是一座单纯的军事城堡,而是以关城为中心,包括罗城、稍城等附近小城堡及周围的边墙、城台、护城河、敌台、烽火台等组成的完整、区域化的防御体系(见图10)。

以明长城典型关城为例,其建筑构成一般由方形(平地上)或多边形(山地随地形而设)城墙及其构筑物,如城门(根据关城大小和地形设置2~4个城门)与登城马道,以及城楼、箭楼、角楼、敌台、墙台等组成,还有城内中央高台、将军府、官厅、守备厅等行政建筑,营楼、递运所、库房等后勤建筑,寺庙、戏台等公共建筑,以及罗城、翼城、瓮城、稍城等与关城有关的各项军事堡城,以及护城河等附属设施。

图10 山海关总体布局图

3.敌台

敌台是边墙的有机组成部分,即在长城墙体每隔一段距离突出并高出于墙体的平台,其作用是供守城士兵作战,有利于射击冲到边墙下的敌人。如详细划分,跨墙而设但与墙体同高的一般称为墙台,与墙体同高但突出墙体外侧的称为马面,不但跨墙而且还高于墙体的一般称为敌台。除实心敌台外,明代发明了空心敌台(见图11)。

图11 内蒙古清水河县箭牌楼

据记载,敌台布置有“计地百丈建台一座”、“每五里设台一座……险要处增设加密”[9]等方式。为充分发挥多重军事职能,敌台在选址上均注重与自然环境的有机结合,并多占据防卫区域制高点进行建设。同时还强调与长城其他防御工事的对应关系,合理设置间距,并在防御重点区域内集中布置,加强作战机动性。另外相邻两座台体的间距设置,也需满足“两台相应,左右相救”[9]要求。

明代敌台多为大城砖砌筑,特别是空心敌台,采用拱券或梁柱构造,内部空间为驻兵或存储粮食弹药。除必要的构造要素外,墙台与敌台的附属建筑以铺房、楼橹为主。空心敌台相关附属设施较多,如便门、拦水砖、楼基开门、木梯或砖梯,顶层墙体上的垛墙、垛口石孔、楼橹垛口,以及敌台两侧的障墙等。长城敌台的建置,还对人员编制与作战军械的配置有严格要求。

(二)烽传单元:烽火台

作为长城防线上供警戒和传递军情之用的建筑设施,烽火台即在长城防线上每隔一段离,于山顶、高岗或易于相互眺望处,设置一种借助可见的烟气和光亮,向各方与上级报警的高台构筑物。

烽火台分为土筑、石砌和砖包砌三种结构形式,多呈圆台、方台体态(如图12)。根据所处位置可分为沿边烽火台、腹外接火烽火台、腹里接火烽火台以及加道烽火台四类。[10]依据担负职能,又分为驿路烽火台、民屯堡寨烽火台及军堡烽火台三类。[11]

在选址与布局上,烽火台首选视野开阔、接近水源的地点建设,强调在关城、城堡等军事要点密集设置,常有三五个成犄角配置的烽堠群。独立构筑的烽火台,综合地形因素,间距多设置在10里左右(明代也有间距5里左右的)。另据《练兵实纪》所述,凡有敌台的地方,敌台可充作传递烽火信息的墩台,没有敌台也没有适于点烽的地方,按传烽路线修建有烽火台。

图12 居延遗址烽燧

烽火台建筑构成要素包括台体、点火台、望楼、坞、障等。除按规定配置基本设施(发放信号的材料与工具、作战工具等)外,烽火台建筑还包括环壕与壕堑、护台围墙、营房等防御设施,以及与烽火台连为一体的通道、障城、塞墙、城障等设施,共同构筑了烽火台多重使用职能的操作体系。

(三)兵备单元:城堡、驿传

1.城堡

长城城堡是指用土、石或砖墙围合,用以驻兵,或既驻兵也住民,且具有军事防御功能的大、小城。如春秋战国时期楚长城周围的列城与燕北长城线上的军城和营地、汉长城周围的长城障塞,以及明长城沿线耕战结合的军事聚落等(见图13)。

图13 内蒙古汉长城——乌拉特后旗高阙塞

明长城城堡分为军堡和村堡。[12]军堡是在长城沿线上,由国家出资建设,并按照一定军事等级和军事制度设立的一系列规模大小不一的屯兵城。按都司卫所的军事制度,军堡沿长城防线设置9个防区、13个军镇,并依照等级、规模,设路城、卫城、所城及堡城四类,且相应设置城池周长、城门数量、道路结构与建筑功能等要求。此外,出于对自然地形、交通组织与军事管辖范围的考量,军堡在选址与布局上,具有凭险制塞、关联作战、层次性统筹的特征。

村堡是民间自发组织的城池,其建置并没有显著的规律性,但也为长城兵备系统的协同作战与统筹规划发挥了作用。

2.驿城

中国古代庞大的驿传系统也与长城有一定的关联。长城防御区内往往有驿路通过,或设置驿站,保证“换马不换人,昼夜不停”地传递军情及各方信息,使得中央与县郡直至边塞的联系得到加强。长城沿线一些城堡也兼有驿站的功能。

汉长城防御区内在驿路沿线设有亭燧。隋唐以后,隶属于兵部的驿传联系频繁,设立了30里一座的驿路网。至明代,沿重要驿路设驿城、递运所和驿站,并修建坚固的防御工事,保障驿路的顺畅及安全。

驿城是建在驿传沿途上的堡城,其规模与屯兵的堡城相似,城多为四方形,一般有与驿路相平行的两座门,时而可配以递运所。其附属建筑物除了固定的堡城配套建筑外,还有驿站、马厩、库房等设施。此外,驿路上的城、所、站,均根据驻扎兵员的多少修建坚固的防御工事,在城防附近建有站台,以保障驿路城、站间的联系。驿传加强了长城防守区域与社会各个领域的联系,加强了王朝对边疆的有效控制。

四、结语

作为由多个建筑单元共同组合构成的军事防御工程,长城顺应山、川、江、河的起伏与走向,以一种局部立体布局、总体线性展开的方式,将连续的高墙,与敌台敌楼、关城隘口、烽火台以及纵深布置的多级城堡等建筑单元相互结合,最终形成以关城为军防核心、以线性边墙为御敌主体的系统工程,通过重点地段多重设关,连续设置敌台、烽火台建立基础作战网络,并以各级城堡为指挥作战平台,展开各项军事作战活动。总之,作为人工构筑的防御工事与自然屏障的完美组合,长城构成了极为丰富的文化遗产和规模庞大的建筑遗产。

参考文献:

[1] 赵晓霞. 明长城:精确数据迎接未来[N]. 人民日报(海外版). 2009-04-28(7).

[2] 吴礽骧. 汉代蓬火制度的探索. 汉简研究文集[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 1984.

[3] 徐苹芳. 居延、敦煌发现的<塞上蓬火品约>——兼谈汉代的蓬火制度[J]. 考古, 1979 (5): 445-454.

[4] 司马迁. 史记(卷88)·蒙恬列传[M]. 北京: 中华书局, 1959. [5] 郦道元. 水经注(卷3)·河水[M]. 王国维校本. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[6] 郑绍宗. 河北省战国、秦汉时期古长城和城障遗址[M]// 中国长城遗迹调查报告集. 北京:文物出版社, 1981.

[7] 史念海. 黄河中游战国及秦时诸长城遗迹的探索. 河山集[M]. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 1981.

[8] 张廷玉. 明史[M]. 北京: 中华书局, 1974.

[9] 景爱. 长城[M]. 北京: 学苑出版社, 2008.

[10] 戚继光. 〈练兵实纪〉杂集卷6〈敌台解〉[M]. 北京: 商务印书馆, 1937.

[11] 鲁杰, 李子春. 长城防卫的哨所——烽火台[J]. 文物春秋, 1998(2): 43-45.

[12] 闫璘. 平安县境内的明代烽火台考释[J]. 青海民族大学学报(教育科学版), 2010(2): 45-48.

[13] 李严, 张玉坤. 明长城军堡与明、清村堡的比较研究[J]. 新建筑, 2006(1): 38-42.

(责任编辑:吴 星)

Study on the Architecture and Organization of the Great Wall

The Great Wall consists of main building units such as: the side wall, the pass, the enemy tower, the beacon tower and the castle. It combines natural topography and natural barrier like mountains to set up military defense projects with a continuous and linear feature in space. This paper analyzes the overall architectural characteristics of the Great Wall, and combs the basic law of the Great Wall in direction, location and layout so as to reveal the architectural function of each element of the Great Wall and their mutual-established organization relation.

the Great Wall building units; architectural characteristics; layout rules; function and relationship

J59

A

1007-6875(2017)01-0133-08

��日期:2016-12-11

10.13937/j.cnki.hbdzdxxb.2017.01.017

国家出版基金资助项目“中国长城志”(新出厅字〔2009〕549号)。

张曼(1982—),女,吉林长春人,建筑历史与理论博士,北京建筑大学讲师,主要研究方向:文化遗产保护、建筑设计。