京津冀产业协同发展的动力机制研究

——基于协同学的视角

宋立楠

SONG Li-nan

中共中央党校 经济学部,北京 100091

Party School of the Central Committee of CPC, Beijing 100091

京津冀产业协同发展的动力机制研究

——基于协同学的视角

宋立楠

SONG Li-nan

中共中央党校 经济学部,北京 100091

Party School of the Central Committee of CPC, Beijing 100091

京津冀协同发展是对接国家重大战略的必然选择,是国家区域协调发展的重要内容。其中,产业协同是京津冀协同发展的实体内容和关键支撑。当前,京津冀产业协同发展中面临着经济发展水平差距大、产业合作发展滞后、公共服务水平不均等诸多困境,根本原因在于京津冀区域始终没有进化为一个自组织系统,系统演化的内部动力始终没有形成。论文认为,摆脱京津冀协同发展困境的根本出路在于建立起自组织系统及系统演化的内部动力机制。基于协同学的视角,建立了区域协调机制、利益共享机制、成本分担机制和产业匹配机制。

京津冀;产业协同发展;动力机制

随着经济社会不断发展,京津冀区域发展不平衡、不协调的矛盾日益突出。京津冀区域发展差距较大,主要原因在于区域经济联系松散,产业分工不合理,公共基础设施共享率低。习近平同志指出,产业一体化是京津冀协同发展的实体内容和关键支撑。从北京、天津、河北现有经济结构看,如果各自封闭调整只会是小循环,加重分布不均衡问题,但若能搞好大挪移,做到互通有无、有效互补,对三地转变经济发展方式都能起到事半功倍的成效。

一、京津冀产业协同发展的含义

赫尔曼·哈肯于1971年第一次提出协同的概念,并在后来出版的著作《协同学导论》《高等协同学》中系统阐述了协同理论。哈肯指出,协同学意为“协调合作之学”[1],是一门在普遍规律支配下的有序的、自组织的集体行为的科学,主要研究远离平衡态的开放系统在与外界有物质或能量交换的情况下,如何通过自己内部协同作用,自发地出现时间、空间和功能上的有序结构。其目标是在千差万别的各科学领域中确定系统自组织赖以进行的自然规律。[1]曾健、张一方(2000)认为,社会协同学即“在社会中如何通过对不同的社会领域和社会作用之间的相互协同,以期在社会整体形成微观个体层次之间的新的结构特征的科学”[2]。哈肯认为,经济学中也存在协同效应,经济学中的协同指的是从系统本身的观点出发来处理经济过程,即协同学研究的是集体行为,因为“总的经济形势非常难以从一种平衡状态跃向另一种,因为这只有通过共同的行动才有可能”[1]。

产业是具有某种同类属性的经济活动的集合或系统,是经济社会的物质生产部门,因此产业是构成经济系统的主要内容,产业发展是经济发展的重要支撑,一个国家经济发展的过程,不仅体现为国民生产总值的增长,还必然伴随着产业结构的成长。京津冀产业协同发展是京津冀区域经济协同发展的内在要求和客观规律,实质就是产业系统不断从简单到复杂,从低级到高级,从局部最优到全局最优的进化过程。具体来讲,从简单到复杂就是指区域内产业的数目、类型、关联性向多样化方向发展,系统内的成员从单一主体向企业、政府、非政府部门和社会公众等多元主体进化;从低级到高级是指,由于系统的多样化和复杂性增加带来产业系统高效率的分工和协作,进而促进区域内产业结构的合理化、高级化;从局部最优到全局最优是指,产业系统协同发展所带来的经济效益和生态效益在地域空间上的扩散效应,促进整个区域内产业竞争力的不断提高。

发展是一个整体、一个系统,需要各方面、各环节、各因素协调联动。只有当系统内各个子系统相互协调,相互影响,整个系统才会呈现有规律的有序运动,也就是“系统协同作用”。京津冀产业协同发展系统是一个内在性、整体性和综合性的发展集合,在系统协同作用下,在区域内形成一个产业发展的有机整体,通过良性竞争和紧密合作,形成优势互补、整体联动的可持续发展格局,从而达到一种区域协调发展的高级阶段。京津冀产业协同发展的根本目的,是在现有的产业发展水平和产业分工体系的前提下,更好地利用自身的资源禀赋,通过京津冀三地的产业进行联系,依靠产业链中的合理分工实现密切协作,建立和优化主导产业群并带动其他地区、其他相关产业升级发展,最终实现京津冀区域经济社会的全面协调可持续发展。

二、京津冀产业协同发展的现状及困境

京津冀三地虽然在地理位置上毗邻,但区域经济发展差距很大,京津冀产业协同发展面临着经济、社会、人才等多方面的困境。北京和天津作为经济高地,其单位面积的产出远远高于河北,公共服务水平也较高,同时还集聚了京津冀地区大多数的高等院校、科研机构和创新人才,相比之下河北省经济发展水平和公共服务水平都非常低下,高端人才匮乏。同时,京津冀产业合作中还存在着经济联系松散,产业集聚度低,产业发展中深层次协作不足,产业转移的结构性矛盾等诸多难题。

(一)经济发展水平差距大

京津冀区域内“大城市病”和“环首都贫困带”并存,区域发展不平衡的格局非常突出。北京与天津城市集聚能力较强,集聚了较多的人力资源、资金资源、科技资源等,因此经济发展较快。而河北的经济发展方式以高投入、低产出、粗放式为主,产出效率和经济效益较低,难以吸纳人口、资金、科技等高端要素。因此,京津冀三地无论是在经济发展水平、产业结构还是经济区位度都存在较大的差异。

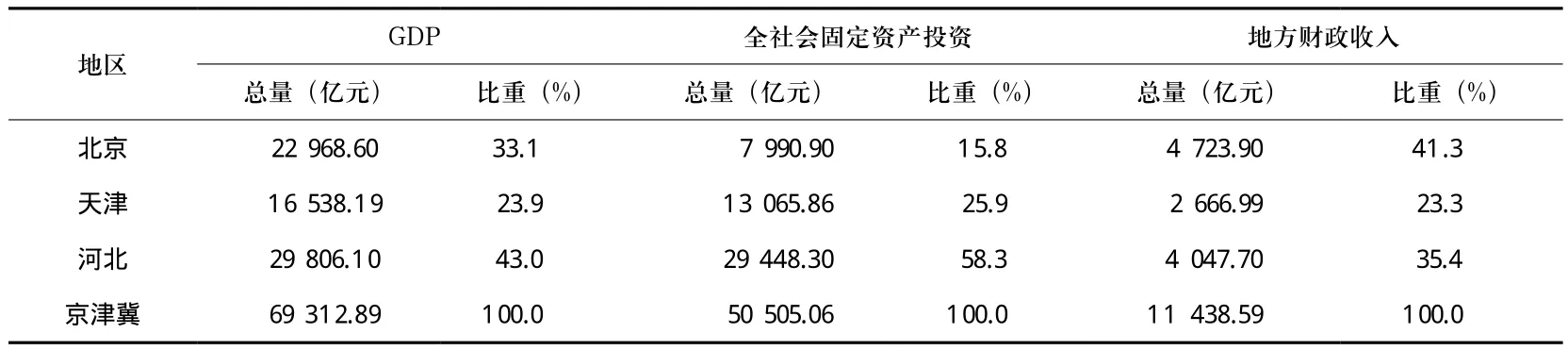

1.经济总量方面

京津冀区域内“双核”格局突出,极化效应明显,京津两个超大城市与河北的众多中小城市之间存在巨大的经济落差。本文对2006年—2015年以来京津冀地区的GDP和人均GDP进行了统计,发现三地区经济总量的变化具有以下差异:从2006年到2015年,每一年的GDP总量,河北都是最大的,但是人均GDP却是三地中最少的。2015年,京津冀三省市中,河北省经济总量最大,为29 806.1亿元,北京市次之,为22 968.6亿元,天津最少,为16 538.19亿元,河北经济总量占到京津冀地区经济总量的43%,北京占比为33.1%,天津为23.9%,北京和天津合计占京津冀地区的67%。京津两市的全社会固定资产投资占京津冀区域的41.7%,财政收入占64.6%,而同期,河北的GDP、全社会固定资产投资和财政收入占比分别为43%、58.3%和35.4%。从这些数据可以看出,河北的固定资产投资比京津两市的总和还要多,但GDP和财政收入分别是京津两市的64%和54%。由此可见,河北省的经济发展方式主要是投资驱动,产出效率低,财政收入不足(表1)。

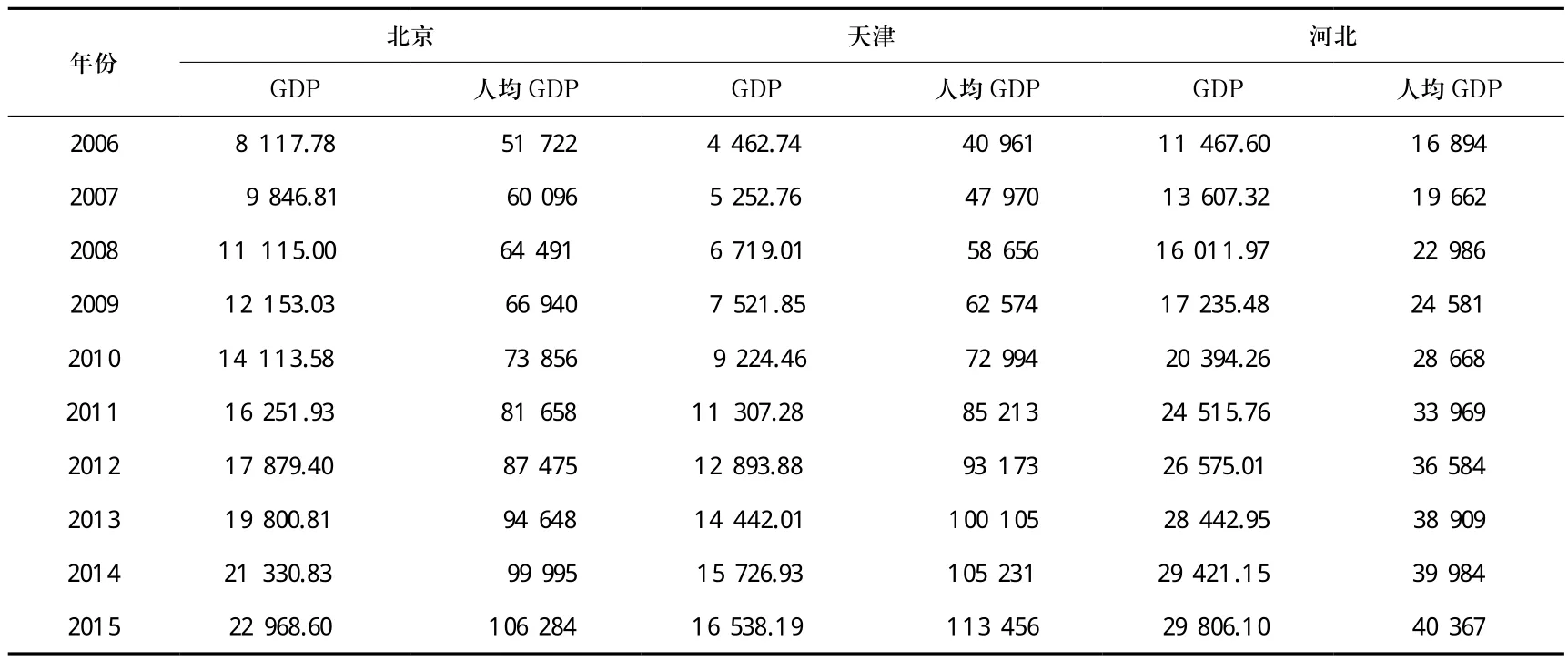

2.人均GDP方面

人均GDP方面,自2006年以来京津冀三地的人均GDP都呈上升趋势,但三地人均GDP增速差距明显。首先,从近十年的数据来看,北京和天津的人均GDP都远远高于河北,且差距在不断拉大。2015年,北京人均GDP为106 089元,天津113 456元,河北40 367元,虽然河北GDP总量位居第一,但人均GDP河北远远落后与北京和天津,并且差距始终非常悬殊;其次,十年间京津冀三地的人均GDP都在增加,但京津两地的人均GDP增速明显快于河北,且这一趋势在2010年之后表现尤为明显。天津人均GDP在2010年与北京基本持平,但在2011年首次反超北京,迄今为止始终领先于北京(表2)。

3.产业结构方面

从表3可以看出,自2006年—2015年,北京三次产业的产值呈逐年上升趋势,第一产业和第二产业产值自2014年出现首次下降,第三产业在三次产业总产值中所占比重最大且一直保持较高的增长速度,对经济发展起到支撑作用,北京产业结构是“三二一”,是比较稳定的产业结构;天津三次产业同样呈现稳定上升趋势,但自2014年,第三产业产值首次超过第二产业占据主导地位,产业结构由“二三一”向“三二一”转型;河北三次产业稳定增长,2015年第一产业和第二产业产值都出现小幅下降,但第二产业的主导地位没有变,产业结构仍然是“二三一”,可以预见在未来相当长的时间内第二产业仍将在河北经济发展中占据主导地位。

4.经济区位度方面

城市经济区位度指标反映一个城市在所处都市圈中的经济地位和发达程度,即该城市与区域内其他城市经济联系势能的总和占区域内所有城市经济联系势能总和的比例[3]。人民大学张耀军教授对京津冀区域内各城市的经济区位度进行了测算。2000年—2012年,在京津冀区域中,北京、天津两大中心城市综合实力不断增强,集聚效应不断增大,经济区位度遥遥领先于河北各市,并且一直呈上升趋势,呈现出区域中心城市的主导地位特征。河北的经济实力和经济地位与京津相比存在巨大差距,空间分异现象严重。其中,廊坊和保定因为距离北京、天津较近,与北京和天津的经济联系比较多,因此经济区位度比较高,其他城市经济区位度都比较低,在10以下。北京和天津的集聚效应大于扩散效应,整个京津冀区域呈现出明显的“中心—外围”特征。

表1 京津冀三地经济发展实力及发展水平比较(2015)

表2 2006年—2015年京津冀地区的GDP(亿元)、人均GDP(元)

(二)市场为主导的产业合作发展滞后

1.区域内经济联系松散

与长三角和珠三角主要靠市场力量形成产业集聚不同,京津冀地区市场化程度较低,其产业集聚和发展主要依靠政府的行政规划,仍然以政府主导为主。长期以来,在各自为政的政治体制的影响下,京津冀三地各求发展,形成了相对独立的城市体系和产业结构,并且三地分别拓展自己的对外联系,建设各自的出海口,培育自己的联系腹地,产业之间的关联性和城市之间的经济联系都非常松散。北京以高端服务、高新技术产业、文化创意产业等为主导产业,服务于全国、全球,但对津冀的服务和辐射带动却非常少。天津的主导产业是高端制造业和科技成果转化业,加工制造业的外向性较强,但与京冀的联系很少且难以配套。河北产业以煤炭、钢铁、装备制造为主,与京津产业联系不强,难以分享城市资源和生产要素,在产业转移对接中也存在巨大障碍。

2.产业发展中深层次协作不足

长期以来,由于京津冀区域经济发展落差和产业结构差异都较大,造成三地在产业发展中深层次协作不足,产业合作水平不高。北京和天津是首都经济圈的两个核心城市,目前已经形成了包括传统基础工业、高新技术产业和都市新型工业在内的工业体系。这种各自成体系的产业结构造成京津两地产业结构雷同,两地之间的产业发展不仅缺少联系和合作,反而充满了竞争和冲突。河北作为北方农业大省与京津在第一产业有一定的合作,但也仅仅停留在为京津生产粮食、蔬菜、水果、禽蛋和肉类等产品层面,成为京津的“菜篮子”和“米袋子”,而且与京津两市较高的农产品和食品市场需求还存在着相当的差距。河北的主导产业以第二产业为主,在装备制造业、重化工业、原料工业方面与京津有较强的产业联系,但北京转移的产业多以低端制造业为主,天津也在大力发展第二产业,致使第二产业合作水平不高。在第三产业方面,河北发展更为落后,京津的第三产业多服务于本地,没有对河北产生积极影响,更谈不上对河北的转移和扩散。

3.产业转移面临结构性矛盾

“大城市病”导致北京迫切需要“瘦身”,规划纲要中明确,包括一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育医疗等公共服务功能在内的四类“非首都功能”将被疏解。除了就地淘汰那些污染严重,资源耗费较高的行业外,低端制造业、高端制造业中比较优势不突出的生产加工环节和非科技创新型企业都要求转移,而这些产业对河北而言大部分既没有增长优势,又没有竞争优势,还会造成一定的资源环境压力。同时,由于京津的吸引力远远高于河北,造成一些科技型企业和高端制造业不愿意离开,转移出来的可能性不大。实力较弱、技术落后、高污染、高消耗的企业转移出来的积极性却很高,但这些项目多位于价值链的低端,高附加值的研发和营销等环节依然保留在京津。对于一些京津愿意转出而河北又愿意接纳的项目,河北又面临承接力不足的难题。

(三)公共服务水平不均等

由于京津冀三地的GDP差异较大,政府的公共财政收入和支出差异也很大,这成为三地公共服务水平差异巨大的主要原因。京津作为京津冀区域内的“两核”,对各种优质资源都有着强大的吸纳能力,原本应该在京津冀范围内均匀分布的经济格局变为向京津集聚的不对称格局。这种经济发展态势发过来又形成强者恒强、弱者愈弱的“马太效应”,加剧了公共服务失衡的状态。尤其是北京作为全国的政治文化中心,坐拥全国最优质的公共服务资源和最完善的公共服务制度。2014年,北京科、教、文、卫行业增加值合计403亿元,占GDP比重为17.6%,远高于天津和河北,京津冀三地公共资源布局的失衡已经成为京津冀协同发展的一大障碍。

三、京津冀产业协同发展的动力机制

协同学认为系统各要素之间的协同构成了自组织过程的基础,系统内各序参量之间的竞争和协同作用使系统产生新的有序结构,这是系统自组织赖以进行的自然规律。[1]正是在这一自然规律的支配下,各系统才可以成为有序的自组织,通过系统内部的自我组织和协同而趋向某一目的,这种内部组织和运行变化的规律又称为“机制”。在任何一个系统中,机制都起着基础性的根本作用。普里戈金指出,耗散结构形成的一个必需的特征是系统各元素之间的相互作用存在着一种非线性的机制,即自组织系统演化的内部动力。

京津冀区域合作与协调发展工作已进行了40年,但一直没有取得突破性进展,是因为京津冀区域始终没有进化为一个自组织系统。外界的行政命令对京津冀区域经济发展进行了过多的干预,而系统演化的内部动力却始终没有形成,从根本上来讲,京津冀区域仍然是一个他组织,无论是空间布局、产业优化还是社会发展都是在政府的行政干预下推进的。事实证明,来自政府的外部动力并没有给该区域的经济和社会发展带来活力。摆脱京津冀协同发展困境的根本出路在于建立起自组织系统,并找到系统演化的内部动力。区域经济系统各要素之间的非线性的相互作用关系,本质上是政府、市场、社会等各种利益关系的集合,通过不同主体的利益诉求反映出来,各利益主体之间的相互关系构成区域经济系统协同发展的动力机制的主要内容。这种利益关系正是社会生产关系在特定经济活动中的反映,同时也构成了自组织系统演化的内部动力。要实现区域经济系统中政府、市场、社会等不同利益主体的协同,就要实现各要素经济利益的协同发展。

(一)跨区域协调机制

区域经济一体化是经济发展的客观内在规律,要求突破行政边界的约束,跨区域配置资源。行政边界的划分对区域经济的内在联系产生了刚性约束,严重阻碍了要素的自由流动,使得地方政府的行为难以协调统一,成为导致区域发展非均衡的直接原因,这已经严重背离了区域经济一体化的发展趋势。因此,要加强中央层面的制度供给,建立纵横结合的协调机制。一是纵向的,从中央到地方的协调机制。当前,京津冀协同发展规划纲要已经出台,打造现代化新型首都圈和中国经济发展新的支撑带是京津冀的共同目标,要将这一共同目标作为凝聚三地发展合力的强大动力。要在中央层面成立跨区域的协调机构,编制区域整体规划和预算,对京津冀产业发展和布局进行统筹安排、统一实施,对区域经济利益进行协调,对区级矛盾进行仲裁。二是横向的地方政府之间的谈判机制。通过常态化的定期会晤,就京津冀产业发展规划、产业发展对接思路、要素跨区域自由流动等问题进行探讨,对区域重大项目进行表决,形成规范的对话和协商机制。职能部门建立协调落实机制,保证高层决策事项的落地与执行,合理改善区域内的法治、政府和市场环境。社会组织积极搭建区域信息共享、企业合作、产业对接平台,促进产业一体化发展。

(二)利益共享机制

用行政手段推行京津冀产业协同发展在短期内是可以见效的,但从长远来看,如果没有利益共享机制维持三地的共同利益,必将遭遇地方政府不作为的窘境。地方政府也是独立的利益主体,长期以来,区际边界的划分已经形成了地方政府利益固化的藩篱。疏解北京的非首都功能,促进京津冀产业协同发展的主要内容是产业转移,必然要打破现有的地方政府利益固化的格局,进行利益的重新分配。税收是财政收入的主要来源,财政收入又是地方政府考核的重要指标和区域经济发展的重要保障,地方政府的利益表现为对税收的争夺。因此,京津冀产业协同发展的核心是如何通过税收的二次分配实现利益共享的问题。

税收分配的关键在于财税体制改革,要从根本上破除“一亩三分地”的思想桎梏,打破现有的“分灶吃饭”的财政格局,在京津冀三地之间建立合理的税收分享机制,对产业转移的税收进行合理分配,避免地方政府因为争夺税收而对企业实行地方保护主义,为京津冀一体化发展提供动力。对政府主导的转移企业或项目,在一定期限内实行税收分享政策,特别是高新技术成果转化项目,自取得第一笔营业收入当年起,转出地按事先合理确定的分享比例分享转出企业在转入地上缴的地方税收;有针对性的通过税收优惠、财政贴息及风险投资等形式对特定地区的新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业进行扶持;完善京津冀地方税体系,构建区域协同预算机制,根据区域政策目标和战略的优先方向,完善预算资金的配置,在财政预算和产业规划之间建立直接联系;设立京津冀发展基金、公共财政等体制机制,实现区域的公共财政统筹安排;借鉴德国的平衡财政制度,建立横向分税制,防止极化效应扩大拉大区域的贫富差距。

(三)成本分担机制

京津冀产业协同发展,要让成本和红利之间形成对等的关系,要让成本付出得到应有的补偿。尤其在基础建设和公共服务领域,三地政府都是付出成本的主体,就必须要在三地之间建立合理的成本分担机制,界定好责任和受益者。对于三方共建共享的项目要在合作前经过充分的协商,合理划定项目产权以及收益的分割方式。同时,按照受益程度确定费用分摊的原则,并按照相关的专业标准核定分摊数额。基础设施建设是推动区域经济发展的基础和关键,是城市经济和社会协调发展的重要支撑和保障。京津冀协同发展规划的重点之一就是构建现代化交通网络体系。交通一体化是京津冀协同发展的骨骼系统,是其先行领域,有助于北京中心城区人口疏散、非核心功能疏解。然而长期以来,由于行政区划的限制,跨区域基础设施的外部性问题和“搭便车”现象的存在,导致区际基础设施供给严重不足。因此本文认为,应建立区际基础设施建设的成本分担机制,一方面,帮助地方政府界定区际基础设施建设的产权,增加地方政府对区际基础设施的供给;另一方面,促使地方联合共建基础设施,统一建设口径和标准,解决省域基础设施建设口径不统一的问题。

(四)产业匹配机制

产业转移是京津冀产业协同发展的重要内容,要破解产业转移中存在的结构性矛盾就要建立产业耦合与双边匹配机制。京津冀协同发展规划纲要明确了各自的发展定位,三地要依据各自的产业定位建立一种新型的产业分工格局,引导产业有序、梯度转移,改变信息不对称的结构性扭曲,破解产业转移中的机制障碍。首先,要建立区域统一的信息发布平台和产业匹配交易平台,将企业和区位选择和地方政府的招商引资结合起来。北京要通过这一平台定期发布准备转移企业的名单,包括企业规模、企业对外迁目的地的相关要求,天津、河北要公开承接产业转移的开发区,并对开发区的区位、功能、土地价格、基本规划、基础设施等基本情况进行公布,确保双方都能够在信息对称的基础上进行产业的自动匹配。其次,河北要不断提升产业配套承接能力、教育水平和医疗保障水平,以便更好地服务产业优化配置和转移对接。第三,开启产业转移的绿色模式。承接产业转移是后发地区缩小与先发地区经济发展落差的有效路径,但承接的一些产业往往对后发地区造成一定的资源环境压力。因此,在遴选产业转移项目时要以绿色GDP为尺度,按照可持续发展的要求,制定切实可行的政策保障区域经济系统的绿色发展。

[1] 赫尔曼·哈肯. 协同学——大自然构成的奥秘[M]. 凌复华,译. 上海: 复旦大学出版社, 2014: 2, 9, 124,9 .

[2] 曾健, 张一方. 社会协同学[M]. 北京: 科学出版社, 2000. [3] TOBLER W R. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region [J]. Economic Geography, 1970, 46(Supp 1): 234-240.

(责任编辑:周吉光)

Research on the Dynamic Mechanism of the Industrial Synergetic Development of Beijing, Tianjin and Hebei — Based on the Perspective of Synergetic

The synergetic development of Beijing, Tianjin and Hebei is an inevitable choice for major national strategy and an important part of the national regional coordinated development. Industrial synergetic development is the solid content and key support of the synergetic development of Beijing, Tianjin and Hebei. The synergetic development of Beijing, Tianjin and Hebei is facing many difficulties, such as the gap of the economic development level is big, the industrial cooperation lag behind, the level of public service is uneven and so on. The underlying reason is that the region of Beijing, Tianjin and Hebei has not evolved into a self-organizing system and the internal power of the evolution of the system has not been formed. The fundamental way to get rid of the difficult position lies in the establishment of the self-organizing system and internal dynamic mechanism of self-organizing system. Based on the perspective of synergetic, this paper establishes the regional coordination mechanism, interest sharing mechanism, cost sharing mechanism and industry matching mechanism.

Beijing, Tianjin and Hebei; industrial synergetic development; dynamic mechanism

F061.5

A

1007-6875(2017)01-0102-06

��日期:2017-01-06

10.13937/j.cnki.hbdzdxxb.2017.01.012

宋立楠(1982—),女,河北黄骅人,中共中央党校政治经济学专业2014级博士研究生,主要从事区域经济研究。