敲响发展农产品加工业的战鼓

本刊记者|柴帆

敲响发展农产品加工业的战鼓

本刊记者|柴帆

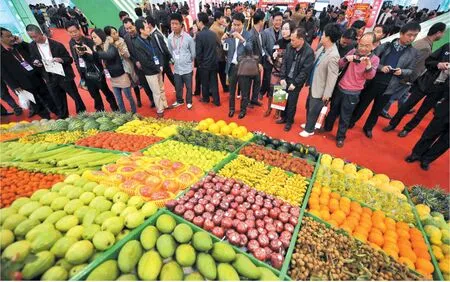

2016年我国农产品加工总产值达到了20多万亿,总量超过房地产行业,主营业务收入达到20万亿元,实现利润总额1.3万亿元,已经成国民经济的第一大产业。

2017年4月17日,全国农产品加工业发展和农业品牌创建工作会议在河南郑州举行。农业部部长韩长赋在会上表示,我国农产品加工业的发展目标是,到2020年加工转化率提高到68%、到2025年达到75%,结构布局进一步优化、自主创新能力显著增强、基本接近中等发达国家水平。

农产品加工业已成为国民经济的第一大产业

以农业产品为原料的直接加工和再加工的农产品加工产业是农业生产与市场连接的纽带,是农业商品化不可缺少的重要环节。它与种植业、养殖业有机地结合在一起,形成“种—养—加”一体化的“龙”型经济格局。

2016年农业部印发的《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016—2020年)》(以下简称“规划”)中指出,农产品加工业连接工农、沟通城乡,行业覆盖面宽、产业关联度高、带动农民就业增收作用强,是产业融合的必然选择,已经成为农业现代化的重要标志、国民经济的重要支柱、建设健康中国保障群众营养健康的重要民生产业。“十二五”时期,我国农业农村经济形势持续向好,农产品加工业快速发展,产业融合新主体新业态新模式大量涌现,为“十三五”发展打下扎实基础。

规划指出,我国农产品加工业快速发展,成为了产业融合的重要力量。规模水平提高,2015年全国规模以上农产品加工企业7.8万家,完成主营业务收入近20万亿元,“十二五”年均增长超过10%,农产品加工业与农业总产值比由1.7∶1提高到约2.2∶1,农产品加工转化率达到65%。

同时,规划表明,我国农产品加工业的创新步伐逐渐加快,初步构建起了国家农产品加工技术研发体系框架,突破了一批共性关键技术,示范推广了一批成熟适用技术。产业加速集聚,初步形成了东北地区和长江流域水稻加工、黄淮海地区优质专用小麦加工、东北地区玉米和大豆加工、长江流域优质油菜籽加工、中原地区牛羊肉加工、西北和环渤海地区苹果加工、沿海和长江流域水产品加工等产业聚集区。带动能力增强,建设了一大批标准化、专业化、规模化的原料基地,辐射带动1亿多农户。

中国农业科学院农产品加工研究所所长戴小枫在接受本刊采访时表示,2016年我国农产品加工总产值达到了20多万亿,总量已经超过房地产行业,全国规模以上农产品加工企业8.1万家,主营业务收入达到20万亿元,实现利润总额1.3万亿元。农产品加工业已经成国民经济的第一大产业。同时,农产品加工业正成为农业现代化的支撑力量,农业农村经济的支柱产业。

政策红利下的我国农产品加工业

随着市场经济的发展,加强农产品加工和综合利用变得越来越重要,这是我国经济发展的客观要求和必然趋势。依靠科技进步,深度开发利用农产品及其加工副产品是加速我国实现“两高一优”和现代化农业的关键措施之一,也是一些发达国家改造传统农业的成功经验。

戴小枫说:“今年和去年的中央一号文件中都提出要发展农产品加工,加快发展现代食品产业,引导加工企业集中发展,实现加工生产融合,习总书记说了发展现代农业融合,重点是加工,大力发展农产品加工业,现代农业的概念是产前,产中,产后,一条龙。即以产后为主体的,以相关服务业组成全新的产业体系。”

4月17日,在河南郑州召开的农产品加工业发展和农业品牌创建推进工作会上。农业部部长韩长赋强调,加工业是农业品牌建设的基础,只有加工业做好了,唱响品牌才有底气;品牌引领和驱动加工业的发展,只有品牌做好了,加工业才能做大做强。大力推进农产品加工业发展和农业品牌创建,是一项必须长期抓、经常抓、认真抓的战略性任务,是农业农村创新的领域。

韩长赋介绍,今年开始产地初加工补助政策整合到农村一二三产业融合发展支出项目中,今后力度只会加强、不会减弱。下一步将聚焦主导产业,重点支持优质特色果品、蔬菜等园艺产品生产,对各类农产品贮藏、烘干、包装和分等分级等环节进行补助。

此外,主食加工也将获得大力支持。日前,农业部下发了深入开展主食加工业提升行动的通知,要求各地开发多元化主食产品,培育一批示范企业,宣传推介“原料基地+中央厨房+餐饮门店”等模式;发展“餐桌”经济,构建从田头到餐桌的全链条供给模式。

我国农产品加工尚需进一步发力

戴小枫认为,发展现代农业,就是发展现代农产品加工业。现代农业的本质就是发展,就是以工业的理念、工业的方法、工业的管理,去发展农业。简单说就是将村里人变成城里人,把农民变成工人,把农业变成工业的过程。

世界上许多发达国家都把产后农产品的贮藏、保鲜、加工放在农业的首位,非常重视农产品加工及其深度利用技术开发,如美国的玉米深加工技术,日本的稻谷加工技术和装备,瑞士的制粉技术,欧美的油脂精炼及副产物精细化工产品制取技术等均称雄于世。

戴小枫说:“在我国的农业体系里,农产品加工业一直是短板。2016年,我国人均GDP达到8600美元左右,而与美国、日本、德国、英国这些国家人均GDP都是8600美元的时候相比,这些国家的农产品加工发展程度要比我们高很多。虽然,从2000年到现在,我们经过了16年的高速发展,且以不低于20%的年平均增长速度,但仍低于同期西方发达国家的速率,因此,我们应在此方面进一步加强”。

目前,我国农业产业体系不完善,产加销发展不够协调。农村产业之间互联互通性差,融合程度还比较低。农业生产面临越来越多的挑战,如土地、水等资源约束加剧,劳动力成本不断提高,生态环境压力加大,食品安全和消费者信心问题日益突出。农业市场化发育程度还处于初级阶段,农业的产前、产中和产后环节被人为地分割在城乡工农之间不同的领域、地域,导致农业成本高、效益低。

农产品加工业转型升级滞后,带动能力不够突出。与农业生产规模不协调、不匹配,农产品加工业与农业总产值比2.2∶1,明显低于发达国家的3~4∶1。技术装备水平不高,比发达国家落后15~20年。精深加工及综合利用不足,一般性、资源性的传统产品多,高技术、高附加值的产品少。加工专用品种选育和原料生产滞后,农产品产地普遍缺少储藏、保鲜等加工设施,产后损耗大、品质难保障。融资难、融资贵、生产和流通成本高等外部环境制约依然突出。

股份合作数量较少,利益联结关系不够紧密。农业集约化和农民组织化程度偏低,农民与企业之间订单交易普遍缺乏法律约束力,有些合同不够规范,履约率不高,双方利益都得不到有效保障。受风险防范和法律制度等方面的制约,合作、股份合作等紧密型利益联结方式数量不多。

国际竞争不断加剧,国内产业融合不够充分。国内大宗农产品普遍缺乏国际竞争力,同类产品的国内外价格差不断扩大,进口压力不断加大,产品市场受到挤压。中美中欧农业投资协定正在加快谈判,国内企业发展粗放、产业链条短、融合度低,销售渠道和品牌效应与外资竞争面临更大压力。

我国农产品加工业的两个发展方向

面对当下农产品加工业面临的瓶颈问题,戴小枫认为,我国的农产品加工业必须向两个方向发展。一方面是向智能化、信息化、个性化、服务个性化的高技术产业发展。高新技术在农产品加工领域中的应用决定着一个国家的先进程度和发展水平,在发达国家的农产品加工工业中,90%以上的商品都采用了高新技术,经济发达国家在农产品加工业中广泛应用高新技术,而这些技术在我国的研究应用才刚刚起步。因此,加强高新加工技术的研究与应用,现代高新加工技术研究与应用是实现农产品加工的重要保证。

另一方面是向营养健康产业发展。在营养健康产业发展上,实现精准营养化发展,营养保健功能食品的研究与开发,功能食品是一种既有营养价值又有防病疗病功能的食品。

戴小枫表示,要想实现以上两个方面的发展,必须培育壮大主体,大力推进利益联结机制创新。多渠道支持各类主体发展壮大,加强龙头企业培育,鼓励工商资本投资,支持种养大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体发展加工业,让他们与加工业共同发展壮大。

以市场导向为主,突破体制障碍,实现体制创新。现代农业是全产业一条龙的新型产业体系,是一种发展新业态。而我国由于历史的原因,在农业管理方面,存在着诸多管理部门,这便打乱了产业链的连续性,将一条完整的产业链切成了十几段,这与现代农业发展的规律和客观需要是背道而驰的。因此,农业的管理体系已经严重制约了农业的发展,只有体制创新,才能极大的激活生产要素,提高生产力水平。

加强宏观管理,尽快制定有关政策、法规。我国农产品加工与先进国家相比还存在着很大的差距,全社会要提高对农产品加工业的认识,要把发展农产品加工业看成是推动农业发展的最有力的措施的高度来认识。国家要在宏观政策上给予支持和保护,尽快制订“农产品加工”的产业政策,确立未来发展的重点、方向与目标,以及相应的措施。明确国家、地方、企业、个人在农产品加工业发展中的责任与义务。

戴小枫强调,发展现代农业的核心,便是发展农产品加工业。通过发展农产品加工,能够有效平衡我国农产品的供需关系,调节供需矛盾,将剩余农产品转变成营养健康食品,更能解决我国粮食储存难题。

农产品加工业是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业,是农业结构战略性调整的风向标和建设现代农业的重要环节,是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新农村的重要支撑,也是满足城乡居民生活需求的重要保证。