扎染染色后处理方式对扎染效果的影响

刘姝瑞,谭艳君,张明宇,李文燕,霍 倩

(1西安工程大学纺织与材料学院,陕西西安 710048; 2. 伟格仕纺织助剂(江门)有限公司,广东江门 529000; 3.西安工程大学产业用纺织品协同创新中心,陕西西安 710048)

扎染染色后处理方式对扎染效果的影响

刘姝瑞1,谭艳君1,张明宇2,李文燕1,霍 倩3

(1西安工程大学纺织与材料学院,陕西西安 710048; 2. 伟格仕纺织助剂(江门)有限公司,广东江门 529000; 3.西安工程大学产业用纺织品协同创新中心,陕西西安 710048)

探讨了扎染过程中的拆洗顺序、清洗方式以及烘干方式,并通过测色配色实验,分析扎住部分、未扎部分的K/S值和反射率R值,通过扎住部分与未染白布的色差分析,未扎染色布与染色布的色差分析,以及同一织物扎住部分与未扎部分的色差分析,评价织物的扎染效果。发现“拆—洗—烘”顺序的效果好,冷水洗、温水洗的扎染效果好于皂洗,自然晒干和烘箱烘干的效果好于吹风机烘干。同时应用扎染方法,判断扎染效果的清晰度。发现清晰度较好的是7#、4#和5#样。

扎染染色 色差分析 K/S值 反射率 清晰度

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬,是中国民间传统而独特的染色工艺[1]。顾名思义,扎染是将织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法,是中国传统的手工染色技术之一[2]。扎染历史悠久,起源于黄河流域,已有数千年的历史。现存最早的扎染制品,出自新疆地区[3]。据记载,早在东晋时期,扎染工艺已经非常成熟,既有较简单的小簇花样,如蝴蝶、腊梅、海棠等[4],也有整幅图案花样,且已经有大批量的生产。

扎染是用针线或绳,通过各种不同的扎结技法使被扎部分染液不能进入达到防染的目的[5]。在织物上扎成不同的花型图案,经染色后将织物展开洗净,自然吹干,被扎住的花型图案部分没有上色,则形成所设计的图案纹样。扎线越缚得紧,防染效果越白,如果有意识地放松扎缚线,使染液适当的浸入,便可造成深浅不同,出现多层次的过渡色,具有色晕的自然效果[6]。

扎染制作的方法步骤[7-8]:布料准备(以薄型面料为主,通常选用薄型棉织物、麻织物、麻棉混纺织物、各种粘纤织物等)——缝扎工具选用(缝扎用针、线,塑料袋、橡皮筋以及大小、长短、厚薄相等的木条等)——染料助剂选择——设计图案——画花型——手工扎制——冷水浸泡——染色——水洗、拆线、烘干。

1 实验

1.1 实验材料及仪器

实验材料主要有纯棉布(已退浆)、直接兰、塑料袋、涤棉线、针、扎结用绳、玻璃棒、天津试剂二厂生产的氯化钠和氢氧化钠。

实验仪器主要有江苏省金坛市友联仪器研究所生产的HH-4数显恒温水浴锅,、datacolor SF300测色配色仪、惠普公司的激光扫描仪。

1.2 实验设计

实验设计方案见下页表1所示。其中0#为按照相同染色方案、处理方式为洗(冷水洗)——烘(自然晒干)方式进行(在测试过程中标记为0#1)。

表1 实验方案设计

1.3 扎结工艺

运用塑料袋将中心部位包住、扎紧,边缘部位用绳扎紧,用于测试扎染部位与未扎染部位的颜色变化。再在布外用绳扎两圈,用于测试扎染清晰度。效果图如下。

a扎布效果图 b 扎染后理论效果图

图1 扎染效果图

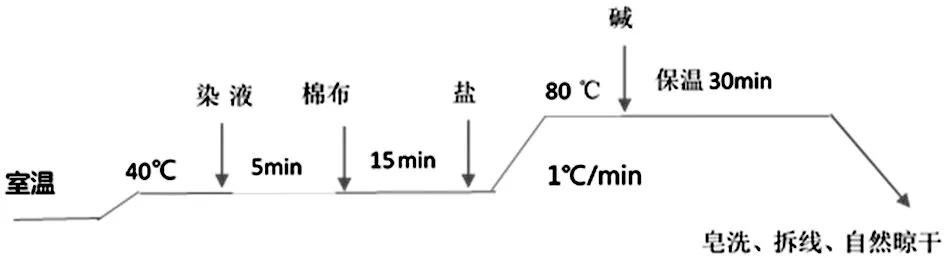

1.4 染色工艺曲线

1.5 测色配色测试

应用测色配色仪对0#样、烘干1~9#样被扎住部分、未扎住部分,进行测试。标记为X#0(表示X#试样扎住部分,X为1~9)X#1(x#试样未扎住部分,X为1~9)。例如:3#0即3#试样扎住部分,3#1为3#试样未扎部分0#0为未染色棉布,0#1为按相同工艺染色、处理的染色布。

并对测试过布进行色差、K/S值、反射率分析,分析试样的总色差DE、明度差DL、艳度差DC、色相差DH、红绿差DA以及黄绿差DB。

2 结果与讨论

2.1 处理方式对扎住部分的效果影响

2.1.1 反射率R及K/S值分析

对X#0试样与0#0试样进行反射率R、K/S测试分析,分析见图2所示。

图2 扎住部分K/S、反射率分析

由图2可知,织物的反射率与K/S值成反比,反射率越高K/S值越低,织物越白,扎住部分防染色效果越好。从图中可以看出,扎住部分防染色效果与未染色布间的色差较大,也就是说塑料袋扎住部分,仍然有染料渗透。这是由于纤维在染色过程中发生溶胀,部分染料会顺着纤维溶胀进入扎住部分,使得扎住部分上染。从图2可看出,防染效果最好的依次为5#(拆——冷水洗——烘箱烘干)、3#(拆——冷水洗——自然烘干)、7#(冷水洗——温水洗——拆——自然烘干)、1#(冷水洗——自然晒干——拆)。发现烘箱烘干和自然晒干均比吹风机烘干效果好。

2.1.2 扎住部分与白布的色差分析

色差分析主要是分析布样在D65光源下的色差变化。分析X#0样与0#0样间的色差,见图3所示:

图3 色差分析

由图3可知,扎住部分均与未染色白布色差很大,说明染色过程中,塑料袋密封部分渗入染料。同时可以看出色差最小的,与未染色白度接近的是5#布样(拆——冷水洗——烘箱烘干),其次是3#(拆——冷水洗——自然烘干)和2#布样(冷水洗——拆——烘箱烘干)。扎住部分的色差分析表明,烘箱烘干较自然烘干的色差较小,同样拆后水洗烘干,较水洗后再拆烘干效果好。

2.2 处理方式对未扎住部分的色泽效果影响分析

2.2.1 K/S值及反射率R分析

对X#1与0#1进行反射率及K/S值测试分析,见图4所示。

图4 K/S值、R值分析

由图4可知,未扎住部分染色效果和0#1样经过洗涤等方式后,在R值、K/S上仍然有区别,说明扎染仍然会影响织物的染色效果。其中与0#1基本相同的处理方式,有1#1、3#1和6#1样,然而比较发现,3#1和6#1样的K/S值、R值对0#1样差距较大, 1#1样均比较接近,说明“冷水洗——自然烘干——拆”对未扎部分染色影响较小,且织物色深降低,而3#“拆——冷水洗——自然烘”方式和6#“冷水洗——拆——自然烘干”方式有助于未扎织物色深,不易使其颜色下降。K/S最低、R最高的是8#样,对应的处理方式是“冷水洗——温水洗——皂洗——拆——自然烘干”,说明经过皂洗、温水洗把表面的浮色可以基本洗净。因此色深降低。4#样K/S 最高,说明“拆——冷水洗——吹风机烘干”对织物色深有助提高。

洗涤方式对色深影响较大,8#样的皂洗使得K/S值明显降低,7#样的温水洗较冷水洗色度降低,但与0#1样色深差不多。所以说清洗方式影响未扎染部分的色深。

2.2.2 未扎部分与染色布的色差分析

图5 色差分析

经图5可知,色差由小到大分别是7#样、9#样、1#样、6#、3#、2#、4#和8#样。与零线越集中,说明色度越接近,可以发现相对接近的有9#、7#样、6#样。根据对应的处理方式发现“洗——拆——烘”和“洗——烘——拆”方式对色度影响较小,自然晒干影响较小,吹风机烘干和烘箱烘干对色度都有影响,冷水洗、温水洗对色度影响都较小,但是经过皂洗的织物、色度变化较大,除浮色的效果好。冷水和温水比较而言,温水处理过织物的色差较小。

2.3 同处理方式扎住部分与未扎住部分效果比较

分别将X#0与X#1进行色度学分析,分析见下页图5所示。

图6 色差分析

扎染效果越好,应该是色差越大越好,也就是离零线越分散越好。由图6可知,扎染效果最好的是3#、4#和5#样,说明“拆——洗——烘”方式的扎染效果最好,其次是6#和2#样,说明“洗——拆——烘”效果其次。这可能是因为,在扎染过程中,由于纤维溶胀,织物扎住部分有染料进入,拆后洗可将进入的染料洗掉,织物沾色较少,而洗后再拆,扎住部分的进入的染料,由于扎住,无法洗净,因此有染料再着色的情况发生,其次,洗后烘干再拆,洗将未扎染部分的浮色洗净,而扎住部分没有洗净,在烘干过程中,尤其是烘箱烘干和吹风机烘干,会造成高温下再次固色。因此对于扎染织物还是应该选择“洗——拆——烘”方式。

2.4 扎染效果清晰度分析

将扎染布经过扫描得到如下效果图。

0#1 0#0

1# 2# 3#

4# 5# 6#

7# 8# 9#

由图7可清晰看出织物的扎染效果,其中9#可能由于吹风机烘干,造成织物不匀,8#试样扎住部分比未扎住部分色深,说明织物在未拆之前皂洗洗掉大量浮色,扎住部分浮色未洗掉,在拆开之后烘干过程,扎住部分又有部分固色,导致扎住部分色深,而未扎住部分色浅,且清晰度较低。1#、7#试样清晰度较高,但被塑料袋扎住部分却有颜色,可能是因为染液沿着塑料袋边缘,进入到塑料袋扎住部分,在塑料袋内形成染浴。除1#样外,4#和5#样清晰度较高。他们都是按“拆——洗——烘”方式进行冷水洗,其中4#样吹风机烘干,5#样烘箱烘干。

3 结论

经过洗涤方式、烘干方式、洗拆烘处理顺序的研究,得到以下结论:

(1)影响扎住部分的色差的,主要是烘干方式和拆洗顺序,烘箱烘干和自然烘干处理的扎住部分与白布间色差小,“拆——洗——烘”和““洗——拆——烘“的顺序对白布色差也较小。

(2)对于清洗方式,经过皂洗的织物,色差降低,色度降低,鲜艳度降低,同时清洗度也降低。温水和冷水洗织物,色度、色差相差不大,但是温水洗过织物,扎染清晰度较高。因此对于扎染织物,应选择温水洗涤方式。

(3)对于拆洗顺序,“拆——洗——烘”方式所得扎染布清晰度相对较高,色泽也较好,因此拆洗烘顺序是较好的织物扎染拆洗顺序。

(4)对于烘干方式,烘箱烘干和自然晒干对织物扎染效果的影响不大,因此选择烘干方式时,二者均可。

[1] 刘姝瑞,谭艳君,张明宇,等.棉织物淀汾酶退浆工艺及其在手工扎染上的应用[J].成都纺织高等专科学校学报,2016(3):61-66.

[2] 吴晓兵.浅议扎染的独特艺术语言[J].苏州丝绸工学院学报,1998(4): 59- 61.

[3] 金少萍.白族扎染工艺文化的传承、保护与开发[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005(5): 51- 54.

[4] 张玉萍.扎染图案纹样及其制作特点[J].国际纺织导报,2000(4): 79- 82.

[5] 张毅.扎染染色的控制技巧[J].丝绸,2002(7): 19- 21.

[6] 顾鸣.艺术染整探议现代扎染工艺综述[J].东华大学学报(社会科学版),2004(1): 41- 45.

[7] 王广禄.扎染工艺及其应用[J].染料工业,1993(2): 47.

[8] 王惠珍.染料的IOB值与一浴多彩色扎染的关系[J].江苏丝绸,1997(4): 9-13+4.

2016-12-06

刘姝瑞(1992-),女,硕士研究生,研究方向:纺织印染新材料、新助剂、新技术的研发。

谭艳君(1963-),女,教授级高级工程师,硕士生导师。

TS193

A

1008-5580(2017)02-0123-05