从《摔跤吧!爸爸》认识当下的印度

张慧瑜

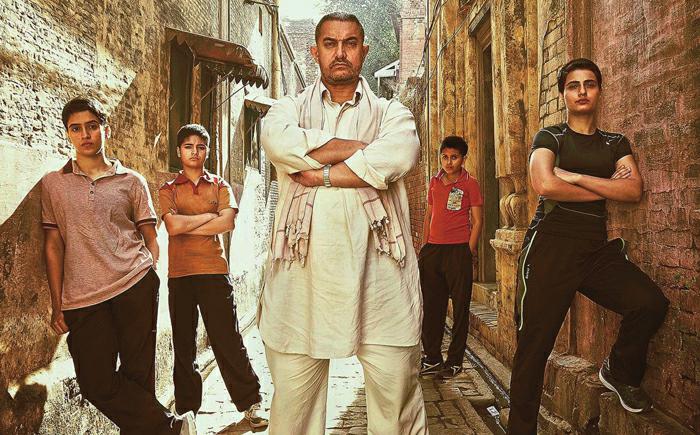

近期,一部印度电影《摔跤吧!爸爸》凭借口碑效应票房破12亿。这部讲述严厉的父亲把女儿培养为世界摔跤冠军的故事,不仅没有引发教育抹杀个性、国家荣誉取代个人选择的争论,反而打动了中国观众,并进而引发了人们对国产电影重特效、轻故事的吐槽。

通过这部电影,我想谈四个问题,一是,与中国相比,印度电影有一些自己的特殊性;二是,这部电影与印度国宝级明星阿米尔·汗有着密切关系;三是,这部电影涉及到第三世界的爱国主义问题;第四,在“一带一路”成为中国海外战略的大时代,重新认识、理解与中国有着悠久渊源的印度显得格外重要。

一个你不了解的宝莱坞

2016年底《摔跤吧!爸爸》在印度上映,获得印度历史上最高票房(约5.4亿元人民币),而今年5月份在中国上映以来,票房已经两倍于本土收益,这也让更多的印度电影人认识到中国电影市场的潜力。新世纪以来,中国电影产业高歌猛进,已经成为全球第二大电影市场、好莱坞最大的海外市场,但是在中国,很少有除好莱坞之外的外国电影获得关注,《摔跤吧!爸爸》改变了这种局面,让中国观众意识到电影除了惊险刺激的好莱坞大场面之外还有人性、人情的力量,大女儿吉塔最终站在英联邦国家摔跤比赛的冠军领奖台时,这既是父亲的胜利、女性的胜利,也是国家的胜利。

很多中国人对印度电影的印象来自于上世纪80年代复映的译制片《流浪者》《大篷车》《两亩地》《道路之歌》《哑女》《迪斯科舞星》等,印度电影留下载歌载舞、高度程式化的特点。这些大多讲述印度底层人、受苦人的故事之所以能够引进中国,与那个特殊年代对亚非拉等第三世界艺术的关注有关。随着80年代中国主流的文化想象从亚非拉转向以美国、欧洲为代表的西方世界,包括印度在内的第三世界国家的电影也逐渐淡出中国人的文化视野,欧洲艺术电影、好莱坞电影成为中国观众的“世界”电影教养。直到2003年《印度往事》这部因获得奥斯卡提名而成为中国1994年以来首部进口的印度分账大片。2008年英国人拍摄的印度题材电影《贫民窟的百万富翁》获得奥斯卡最佳影片,也引起人们对印度电影的注意。可以说,90年代以来这些零星的与印度电影的遭遇也是通过奥斯卡的“中转站”。

新世纪以来,印度电影进入快速发展时期,印度政府承认电影业是正式产业,可以合法地从正规渠道获得制片资金,印度电影也从作坊式生产的小公司开始进入大制片公司的时代。印度宝莱坞电影一直是世界电影史中的特例,其一,印度电影的产量遥遥领先,约是好莱坞的两倍、中国的三倍,因为同一部电影有时候会被拍成不同的方言版本;其二,印度是好莱坞很难进入的区域,好莱坞在印度市场的占有率在10%以下,这与好莱坞对其他民族国家电影市场的压倒性优势形成了极大的反差。相比目前中国院线电影的核心观众是20岁上下的都市青年人,印度电影观众的主流观众是占总人口70%的农民,好莱坞之所以难以进入印度市场也是因为农民观众不喜欢看好莱坞。看电影成为印度人最为日常化的娱乐形式,而看电视大多是生活在城市里的中产阶级。

这并不意味着好莱坞对宝莱坞没有影响,很多宝莱坞商业大片直接山寨、翻拍自好莱坞,好莱坞的每一部热卖大片几乎都有宝莱坞版本,如《教父》《超人》《钢铁侠》《黑客帝国》等。近些年,宝莱坞善于学习好莱坞的叙事风格、类型元素和剪辑方式,即使歌舞段落也逐渐MTV化,甚至增加摇滚、说唱等新鲜元素。这从《摔跤吧!爸爸》的叙事节奏和剪辑风格中也能看到。不过,宝莱坞电影越来越好莱坞化的同时,也始终保持着鲜明的民族电影的特色。

由于印度电影的观众横跨城乡、各个阶层,一些过于好莱坞化的电影可能会获得城市中产阶级观众的欢迎,而绝大多数受教育程度不高的农民观众还是喜欢载歌载舞式的浪漫喜剧,这也在很大程度上使得宝莱坞保持着固定的叙述模式和民族特色,如一般的印度电影依然是三段舞蹈、六个插曲、中间休息一会,最后是大团圆结局。大多数宝莱坞主要以男女青年的爱情为故事主线,不是富贵男喜欢贫穷女,就是穷小子爱上富家女,爱情、婚姻是最主要的情节线索,只是相对程式化的表达并不妨碍宝莱坞呈现出丰富的主题。

一些宝莱坞电影在保持民族化的叙述风格的同时,也以敏感的嗅覺呈现和回应印度社会诸多难解的现实问题,如少数电影并不回避印度经济发展中出现的阶级、城乡、种姓、宗教、性别等社会矛盾和冲突,在这方面,阿米尔·汗的电影尤为如此。

阿米尔·汗电影的社会意义

《摔跤吧!爸爸》看起来是一部体育电影,讲述的也是实现个人梦想的励志故事,但这也是一部社会电影,人们从这部电影中意识到印度女性在社会中依然处于弱势地位,甚至有些地方很像中国“五四新文化运动”之前的“封建”状态,如农村地区的重男轻女、童婚制等,穷人家的女孩很早就被迫出嫁,以缓解家庭压力。而整个印度社会也对女性不重视,很多印度女人的命运就是重复做家务、生孩子、照顾丈夫等传统女性的角色。因此,《摔跤吧!爸爸》中父亲让女儿练习摔跤,不只是为了获得奖牌,也是为了让她们过上独立自主的、有自我选择的新生活。从这里可以看出,没有经历过彻底社会革命的印度,女性至今依然处于从属地位,遭受阶级和性别的双重压迫和歧视。

相比之下,伴随中国社会主义革命而实行的妇女解放运动,不仅确立了“妇女能顶半边天”的社会位置,而且自立自强的女性意识也深入人心。尽管市场化改革以来女性的主体位置受到父权制、男权文化的挑战,但随着中国中产阶层文化的兴起,女性主义又成为都市中产、小资的新教养。

这一点,导致《摔跤吧!爸爸》在中国引起最大的非议就是带有“直男癌”色彩。这种批评无法理解父亲(男性)的启蒙以及为国家比赛的行为对印度等第三世界国家的女性来说具有积极的意义。电影中,作为启蒙教练的父亲在决赛之前对女儿说,这次比赛不只是代表印度,也代表着千千万万的印度女性。扮演父亲的演员阿米尔·汗正是这样一位对印度社会问题有强烈关注的公共知识分子。在娱乐、利润、八卦盛行的演艺圈和20世纪社会革命的年代落幕之后,像阿米尔·汗这样的艺术家是不多见的,因为他不光是在印度、在国际上有票房号召力的超级大明星,而且如同现代历史上很多第三世界的艺术家一样发挥着社会良知、对社会有批判力的知识分子功能,他参演、制作的很多电影都对印度主流社会提出了尖锐的批评。

2001年阿米尔·汗主演的《印度往事》,讲述了19世纪末期印度乡村青年布凡带领印度村民在板球比赛中打败英国殖民者的故事。面对英国军官的傲慢和挑衅,无论是普通民众,还是印度本土的地区统治者拉甲,都支持布凡带领人们去和英国人比赛,在反抗英国殖民者的过程中印度内部种姓、阶级差异被抹平。这种用弱小的、受欺负的被殖民者“象征性”地打败强大的、武装到牙齿的殖民者的故事,是借用前现代的善良与淳朴来反思现代性文明外衣下的残暴,这既是浪漫主义的反现代故事,也是后冷战时代的典型故事,如西部片《与狼共舞》(1990)、科幻片《阿凡达》(2010)等。这部获得奥斯卡最佳外语片提名的电影也奠定了阿尔米·汗的国际影响力。

2006年阿米尔·汗主演的电影《芭萨提的颜色》,同样是一部“把自己献给国家的自由”的爱国主义电影。这部电影讲述了几个德里大学的大学生通过拍摄20世纪初期印度革命者反抗英国殖民统治的电影的过程,不仅理解了革命者反抗的意义,而且继承革命理想走向反抗政府腐败之路的故事,影片反复把他们的现实反抗与其所扮演的革命者的影像叠加起来,从而处理了去政治化的时代里青年人如何成为关注现实和社会的爱国主义者的问题。

2007年阿米尔·汗导演并主演的《地球上的星星》,讲述的是美术老师帮助有阅读障碍的“特殊”儿童找回自信的故事。2009年主演的校园喜剧片《三傻大闹宝莱坞》讽刺了印度高等学校以成绩为核心的精英教育,以及以金钱为标准的成功学,还呈现了印度社会的阶级裂痕。

2010年阿米尔·汗担任制片人的喜剧片《自杀现场直播》,触及到近些年印度农民自杀的问题,影片嘲弄了各种媒体、地方势力、多党政治表面上关心自杀农民的问题,实际上不过是为了收视率和拉选票,对于真正自杀的农民却视而不见。

2014年主演的《我的个神啊》,则讽刺了印度不同宗教的虚伪性,不仅没有给人们带来幸福,反而成为冲突和隔阂的源头。除此之外,2012年阿米尔·汗在电视台主持一档《社会真相》的访谈节目,公开讨论妇女堕胎、儿童性骚扰、种姓制度、尊重长者、强奸、大男子主义的危害等社会问题,节目播出后引起很大反响,还推动多部法律来改善印度女性、儿童的权益。

阿尔汉·汗的电影不激进,比较励志,基本上用个人价值、性别平等、爱国主义、民族主义等现代启蒙价值来批评印度社会的封建性和落后性。《摔跤吧!爸爸》也是如此,告诉人们不要轻视女性的能力,女人也可以像男人一样为国争光、获得世界冠军。当然,这种女性的成功与国家荣誉捆绑在一起本身是一种有第三世界特色的爱国主义。

中国观众为什么认同《摔跤吧!爸爸》

与好莱坞电影中以个人主义的胜利作为国家、人类的代表不同,作为落后的第三世界国家,能不能战胜西方、能不能成为合格的现代人始终是内在的焦虑。就像《摔跤吧!爸爸》中这种获得世界冠军的国家责任变成了爸爸的使命,进而又延续成为女儿的使命。在体育方面没有举国体制的印度,再加上地方体育官员的不作为,这种冠军梦更多依靠个人、家庭的力量,从而实现个体梦与国家梦的统一。

如果说以民族国家为参赛原则的现代国际体育比赛只是象征化地表达这种争夺世界第一、获得世界认同的媒介,那么变成和西方一样、与西方平起平坐则是近现代以来第三世界国家反抗殖民者、追求民族解放运动的根本诉求。在这个过程之中,个人主义与爱国主义、民族主义、国家主义是绑定在一起的、无法区分的,因此,吉塔的胜利是双重的,既是代表女性的,又是代表国家的。

同样作为第三世界国家,中国也有强烈地证明自己、超过西方的国家精神,从五四时代到抗战时期,再到五六十年代的“赶英超美”,都包含着对现代化、对工业化国家的内在渴望。

80年代以来,这种个人与国家一体的爱国主义发生了变化,对国家的态度形成了一种彼此交织在一起的爱恨情绪。一方面,为了宣传、确立一种个人主义文化,人们对国家主义、民族主义进行了反思,认为国家主义、民族主义损害了个人自由;另一方面,为了重启现代化和新的工业化之路,一种“落后就要挨打”的民族悲情、“实现四化,振兴中华”的民族豪情也成为国家主义的底色,从80年代的女排五连冠的精神到90年代亚运会的全胜,再到2008年成功举办奥运会,体育比赛具有塑造民族精神的“天然”优势。与此同时,从90年代中期“中国可以说不”的民族情绪,到新世纪以来以大国崛起、民族复兴为核心的新国家话语,民族精神、国家意识也是当下中国官方与民间可以共享的意识形态。

这样两种对民族主义、国家主义的态度和情绪彼此交织在一起,成为80年代以来中国思想文化的特殊景观,在不同的时代和历史时刻发挥着不同的社会功能。

在80年代到90年代中后期,以对体制的不信任为主,表现為激烈地反传统、向往西方文明,这种对计划经济旧体制的不信任有利于推动市场化改革,但也容易形成民族虚无主义。在90年代中后期到新世纪以来,建立在经济崛起基础上的国家意识开始占据主流位置,这种经历双轨制改革之后的新体制恰好需要悠久的传统文化作为民族外衣,于是,文化复兴、文化自觉与国家话语结合起来。

假若90年代初期人们看到这部《摔跤吧!爸爸》,也许会批评这种爱国主义是一种落后国家的劣根性,是对人性的压抑。但20多年之后,观众又重新开始认同、激赏这种个人主义与国家主义绑定在一起的文化情怀。这恐怕与两个社会背景有关,一是90年代以来随着市场化改革,爱国主义、民族主义、国家主义一直是国家提倡、民间认同的情感结构;二是近些年中国崛起之后一种更具主体性的文化自信浮现,中国人开始重新认同一个抽象的国家,这反映了中国社会心理的变迁。

认识印度,认识另一个“西方”

在20世纪的中国历史中,文化思想经常引时代之先,比如五四新文化运动、抗战时期的民族救亡文艺运动以及80年代的思想解放运动等,文化思想成为政治、经济改革的风向标,而90年代以来文化思想反而处于相对滞后的状态,这就造成一种文化与政治经济实践不相匹配的现象。近些年,中国政府大力推动“一带一路”战略,以调整80年代以来朝向欧美发达国家的国际视野,但是中国的文化并没有及时、有效地把目光朝向欧亚大陆腹地、东南亚、非洲、拉美等地区,在社会、人文学科以及大众文化等领域更是缺乏一套有中国主体的世界史视野和认识模式。

造成这种文化滞后的现象主要有三个方面的原因:一是,中国的文化思想受制于后冷战思维,我们盲目迷信西方的先进经验,不仅看不清中国近现代历史发展的内在逻辑,又无法理解金融危机时代西方也处于深刻的变革之中;第二,中国的文化机制相对迟钝,这很大程度上与80年代以来过度强调文化的去政治化和娱乐化有关,新世纪以来文化产业虽然取得高速发展,但文化不光是经济,也是一套认识世界的方法和理解历史的知识;第三,近些年,中国的政治经济变化过快,只能在实践中观察、阐释中国崛起的经验,而中国的人文社会体系过多地聚焦在欧美发达国家,对第三世界国家的了解和认知有限。

在这种背景下,中国的文化思想需要向外看和向内看。

向外看,指重新理解中国与世界的关系。随着“一带一路”倡议、亚投行机制等的持续运作,中国企业、劳动力从来没有如此深入、广泛地介入到全球尤其是亚非拉地区的生产之中,如何处理中国资本、文化与被输出国的政治、历史之间的关系,对中国来说是巨大的挑战。

向内看,则是辩证地理解中国悠久的农耕文明与近代以来的现代化历史之间的关系,中国是现代以来少有的没有依靠海外殖民而完成工业化的大国,这对第三世界国家来说有着不同于西方现代化的启示意义。因此,中国需要理解自己,也需要理解西方之外的更广大的“世界”。在这个意义,可以重新看中国与印度的关系。

从《摔跤吧!爸爸》和以阿米尔·汗为代表的其他印度电影,可以看到一个更丰富、更本土的印度,而中国电影对印度的呈现存在着定型化想象。如2017年初有两部贺岁片《大闹天竺》和《功夫瑜伽》,这两部电影有意识地用“一带一路”的视野来定位“中土”与“天竺”的关系,只是电影更多地把印度作为异域风光的猎奇之地,如同带有第三世界特色的他者之所。

在构建中国与印度的相互理解方面,涉及到古代、现代和未来三个层次:一是从历史的角度看,在大航海时代之前,中印之间就有着悠久的文化、贸易交流史,佛教是从印度传入中国,而唐代高僧玄奘克服万难到西天取经,留下《西游记》的传说,只是很少有人从“一带一路”的角度理解“西游”故事;二是,近代以来,中国和印度都长期遭受西方殖民的压迫,有共同的反帝、反殖的经验。与中國“农村包围城市”的社会主义革命不同,印度走的是以甘地为代表的非暴力不合作的反抗之路。在民国时期,既有印度诗人泰戈尔两度访华,又有抗战时期印度援华医疗队柯棣华等国际友人支援中国抗战;三是,面向未来,中国、印度作为金砖国家,有着相似的国情,在改变全球不平衡的发展秩序上有着广泛的合作空间。

西方与东方,是西方人对世界地理的理解,而实际上中国的“西方”,不在远方,就在中国的西部、西边,在那个依靠陆地连结的广袤的欧亚大陆之上。