浅谈皖江地区丰富多彩的戏曲文化及其传承保护问题

○ 李光南

安徽省的文化传统在全国占有重要的地位。在安徽省的地域文化中,皖江文化可能没有淮河文化的博大精深,也没有新安文化的波谲云诡,但却以其独有的丰富多彩在安徽省占有重要一席,同时在全国也令人赞叹不已。1986年,原文化部常务副部长,曾任中国文联党组书记的高占祥先生就曾在参观潜山县余家井程长庚先生的故居后感叹:“我是来朝圣的。”

皖江文化就其本身来说,也是纷繁多样。有具有传奇色彩的禅宗佛教文化,源远流长的教育文化,独领风骚的“桐城派”文化,但就皖江文化的核心,笔者认为是“戏曲文化”。

这主要表现在:

一、从皖江文化的源头追溯看,戏曲文化既是皖江文化的主体,又有着十分清晰的绵延路径。

皖江地区的戏曲文化的萌芽、发展和繁盛是中国戏曲文化的缩影。从皖江地区戏曲文化,我们可以观照中国戏曲文化的形成。

王国维说,戏曲者,谓之以歌舞演故事。一般来说,构成中国戏曲的元素有三:音乐、舞蹈、诗歌(戏文或唱词)。王国维先生说:“歌舞之兴,巫之兴也,盖在上古之世。”其原因是“周礼既废,巫风大兴,楚越之间,其风尤盛。”学术界认为,中国戏曲最早的雏形是先秦的六乐,也就是“六代之舞”(即王国维先生说的歌舞),即黄帝之乐《云门》,帝尧之乐《咸池》,帝舜之乐《韶削》,夏禹之乐《夏窬》,商汤之乐《大濩》,以及周初之乐《大武》。而《夏窬》则在安庆潜山县张四墩新时期遗址上得到发现,证明这一构成中国戏曲起源的乐舞是在安庆这片古老的土地上诞生的。先秦乐舞有正散之分,雅俗之别,六乐为正乐雅乐,俗乐散乐泛指民间创作的歌舞、技艺、也就是今天所说的民间艺术。秦汉两代,帝王集中散乐演出的活动,促进了各种歌舞、技艺的广泛交流与发展,并孕育了戏曲艺术。汉代散乐又称“角抵戏”,也称作“百戏”。“角抵”是以角技为艺义,故所包颇广,后世所谓百戏者是也。”(王国维语)。史载,百戏自汉代汉武帝元封三年后始兴,主要在北方京城一带,而安庆,主要在古皖国今潜山县,自汉代后期就百戏盛行。为什么在北方流行的百戏却在南方安庆一带扎下根?笔者认为,这与汉武帝南巡,拜谒天柱山有关。当年皇帝出巡,阵势豪华,不乏艺人随从。潜山人左慈在曹营宴会之际,作“鲈鱼”幻术,即“魔术”,与会者皆为惊异,孙策攻皖城,一次就“得百工鼓吹部曲三万余人”可见当时安庆的“百戏之盛”,为中国戏曲的产生打下了坚实的基础。到了东汉时期,安庆地区又诞生了中国文学史上著名的长篇叙事诗《孔雀东南飞》,和北方的《木兰辞》相对应。史学家认为,中国戏曲最终形成与唐代的俗讲与变文的出现有着密切关系,而变文中那些更加细腻的、详尽的描绘,更多来源于《孔雀东南飞》和《木兰辞》。叙事诗中长篇讲唱及故事结构,为说唱艺术的发展开拓了前景,同时,也为戏曲表现宏大题材,刻画人物、结构故事创造条件。可以说,叙事诗的出现,标志者中国戏曲走过了漫长的准备阶段,正式出现在历史的舞台。从某种意义上说,安庆为中国戏曲的诞生做出了不可磨灭的贡献。

作为戏剧搬演形式在安庆的出现,见诸史料的始于明万历年间,至清代中叶,开始走向繁荣。万历三十一年(1963)后,阮自华(阮大铖叔祖)从福州罢官归里,定居安庆天台里,创办阮氏家班,以声伎自娱。潘之恒在《亘史》中说:“云间(松江)倾六朝之艳,而皖上(安庆)与之颉颃矣”,说明当时安庆昆曲盛行状况。崇祯元年(1628),阮大铖被劾罢归,至崇祯八年(1635),“下石头自居”,“新建阮氏家班,名满江南………《燕子笺》、《春灯谜》,其科介排场,无不紧凑,流传至今,搬演不辍。”(据程演生《皖优谱》)。阮大铖因为投降满人,在中国历史上是一个有污点的人物,但在中国戏曲史上还是有一定的贡献。因此,如果不因人废戏,说句公道话,阮大铖的家班为安庆戏曲的发展起了很大的作用。入清后,阮氏家班瓦解,艺人流散各地,有本籍回归和外籍随阮氏亲属来安庆者,更为安庆昆曲传唱、盛行,增添了力量。与此同时,流行于安庆的戏剧还有山陕梆子(又称秦腔)。故程小苏在《安庆旧影》中说:“光绪间,天仙茶园在钱牌楼为巨擘,天乐次之,所演者皆昆曲、秦腔耳。”并说:“幼时闻诸父老,太平军东下。舟次江北岸,安庆之剧院,弦歌如辍………戏剧之盛可知”。关于秦腔流入安庆境内有两说:一说随着农民起义军李自成、张献忠攻入安庆时流入。崇祯十五年,张献忠战败,退往大别山,军中“乐人”流落民间;一说随山陕商帮传入,旧时安庆“山陕会馆”有戏楼设置。(据《中国戏曲志·安徽卷》)

安庆还是明代后期“南戏北渐”传播的必然路径,“青阳腔”的流入对皖江地区的戏曲文化发展起到更大的推动作用。

二、从皖江地区的戏曲文化的种类和在全国地方戏曲所占有的不可或缺的历史地位看,戏曲文化作为皖江文化的核心当之无愧。

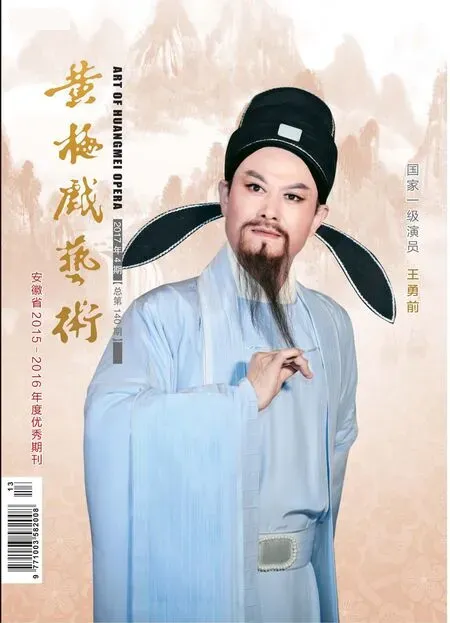

皖江地区戏曲文化不仅历史悠久,而且种类繁多。尤其是清代中叶以后,皖江地区的地方戏发展呈井喷之势,据不完全统计,诞生在这一段时间及其之前和以后的皖江地区的地方戏有20多种,约占全国戏曲种类的5%。其中比较有影响的有:傩戏青阳腔、岳西高腔、目连戏、弹腔、牛灯戏、夫子戏、徽剧、黄梅戏、文南词、倒七戏、曲子戏等。

(一)徽剧

徽剧是中国古老的剧种,其主要声腔有石牌腔、安庆梆子、二簧调等。这些声腔都是在“以石牌为中心的安庆地区形成的”(《中国戏曲志·安徽卷》)。

十八世纪以来,随着地方戏的蓬勃发展,古老的昆弋诸腔戏也都有了进一步发展。这些古老剧种,有的是流传于大中城市、市镇和乡村,受到农民和市民的欢迎。昆弋诸腔传到了皖江地区的枞阳、石牌一带,与明末李自成兵败后留下的山陕梆子融合,渐次形成吹腔(石牌腔)、拨子、二黄腔。吹腔、拨子在清初又被称做“枞阳腔”。到清乾隆中叶,改称“石牌调”。总之,这一段时间,在皖江地区产生的诸声腔,统称“安庆梆子”。后来,在“安庆梆子”的基础上,衍变为“二簧腔”。这实际上就是人们通常所说的“徽剧”,和现在的“徽剧”不是一回事。

“徽剧”从“偏居一隅”到“影响全国”,直接的推动是“徽剧北上”,即“四大徽班”晋京。

徽剧在发展和兴盛时期,安庆籍徽调名伶辈出。仅《皖优谱》中记载的就有91人。其中突出的有:高朗亭、程长庚、杨月楼、杨小楼、杨隆寿、郝天秀、夏奎章、叶春善等。

(二)青阳腔

作为“南戏北渐”的重要产物,也是南戏中崛起的一支活跃的新军,青阳腔在中国戏曲史上占有一定的地位。这是因为:

1、青阳腔和皖江地区的民俗融为一体,在皖江地区影响深远。

青阳腔的前身是明代的四大高腔。明代中期,四大高腔不满足于江浙一隅,渐渐向北扩散。其“迁徙路径”之一是沿金华、丽水,向衢州、上饶,再从鄱阳湖北上,从江西的湖口分两路向皖江地区扩散。一路是顺江而下,最终抵达皖江的池州地区,主要在青阳县境,和当地的九华民歌,以及九华山地区的浓郁的佛教音乐、包括道士的道场音乐,里巷歌谣,“错用乡语,融合土调”,形成了以佛俗说唱为主要组成部分的“青阳腔”。二是从湖口过江后,一路北上,直达大别山的南麓,和当地的民乐民俗结合,形成了另一种戏曲形式——岳西高腔。

青阳腔的历史有500多年,明万历年间,红遍全国,至今留下的剧目选集有《青阳时调》、《时调青阳》、《时调青昆》、《昆池新调》、《滚调乐府》等。曾经是皖江地区广受欢迎的剧种。

2、青阳腔滋养了皖江地区的众多地方戏的成长,是皖江地区的“百戏之长”。

青阳腔滋养了徽剧。明嘉庆年间,池州徽州青阳腔兴起,它吸收了徽调、目连戏、昆山腔等曲调的精华,形成了徽剧,因其“曲调清秀高雅”,故又有“徽池雅调”之称。

青阳腔也滋养了黄梅戏。黄梅戏,是在采茶调的基础上,一方面是在皖江地区受到了民间歌舞的熏陶,另一方面是受到了青阳腔的“孵化”,这从黄梅戏的音乐和剧本就能充分看出,如,黄梅戏的音乐中的“仙腔”,黄梅戏剧本中的《百日缘》(《天仙配》)、《山伯访友》(《梁山伯与祝英台》)等就直接来自青阳腔。

除此,青阳腔还与中国几十个地方戏曲剧种产生和发展有着密切的血缘关系。

(三)傩戏

中国戏曲的形成和宗教有很大关系。传统教仪中的娱神和娱鬼仪式实际上就是戏曲的雏形。流行于皖江贵池地区的傩戏就明显和祭祀活动有密切关联。

傩戏起源于傩舞,最早出现于周代。《周礼·夏官·方相氏》记之:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈杨盾,率百隶而时难(司傩)”。这种仪式,到了汉代,就成为常设礼仪,皇帝及王公大臣都要参加,舞队及舞种都增加了,最高峰人数达数百人。

贵池的傩祭及其表演,最早见于记载的是唐时对南北朝时期的梁昭明太子神像的祭祀活动。贵池《杏花村》载:八月十五为梁昭明千秋,是日,诸家扮会迎神者,所扮为关壮缪,为城隍、为七圣二郎,为玄坛。其扮也,则各骑乘,奉面具。”傩戏一词,最早见于明嘉靖《池州府志·时序·逐疫》:凡乡落自(正月)十三至十六夜,同社者迎社神于家,或蹦竹马,或肖狮像,或滚球灯,妆神像,扮杂戏,震以锣鼓,和以喧号,群饮毕,返社神于庙。”

贵池傩至今流传在佛教圣地九华山北麓贵池市境内方圆百十里山区的姜、杜、张、姚、刘等十几个大姓氏中。每年只在正月初七至十五演出。“文革”期间停演,但近些年,傩戏越来越受到各级政府的支持,并被收入国家级非遗目录,不仅在国内演出,还参与了国际文化交流,成为中国传统文化的使者。

(四)黄梅戏

中国地方戏的发展兴盛始于清代乾嘉以后。在全国数百个地方戏剧种中,黄梅戏的发展是一个奇迹。在短短的100多年时间里,从默默无闻的地方小戏成长为全国有影响的大剧种,并且一直保持旺盛的生命力,尤其在1980年代以后,当传统戏曲式微,逐渐走下坡路,开始被观众冷落的情势下,黄梅戏依然保持发展的强劲势头,剧目创作和人才培养依然轰轰烈烈,的确让人惊讶和不可思议。可以说,黄梅戏不仅是“黄梅戏之乡”安庆的一张文化名片,也是皖江地区,乃至安徽省的一张文化名片。

黄梅戏萌芽于大约18世纪中期的清代乾隆年间。源于 “采茶戏”,后在安庆地区的以石牌为中心的广大丘陵地区蔓延。根据发展的不同时期和流行的不同地区,黄梅戏的唱腔、表演以及称呼都有不同。在石牌一度称为“怀腔”,在安庆又被称做“府调”,在望江沿江地区还被称为“龙腔”,在大别山深处的太湖、潜山、岳西等地被称为“弥腔”,而在桐城人们往往把它和“桐城歌”混淆。

黄梅戏的发展可以分为三个阶段。其一是以蔡仲贤、胡普伢为代表的1926年以前的萌芽阶段,其二是以丁永泉、踞光华、龙昆玉等为代表的1926年以后黄梅戏进入安庆以及闯入大上海的发展阶段,其三是以严凤英、王少舫为代表的以《天仙配》、《女驸马》传遍大江南北的兴盛阶段。

黄梅戏在表演上继承了皖江地区的民间歌舞和民间杂技的表现手段,载歌载舞,不拘泥于程式,不限于条条框框,非常生活化,民间化,接地气,和观众之间没有“第四堵墙”,非常受观众欢迎。在唱腔上,黄梅戏以民间小调为主,但是又非常好地吸收了高腔和昆曲的部分元素,甚至还有北方花鼓灯的音乐特色,使唱腔柔美动人,易懂易唱,容易流行。在道白上,黄梅戏以安庆官话为主。安庆因为曾经在清代中期以后,长期是安徽省的省府所在地,并且踞于长江北岸,在语言上既受南方语系的影响,又深受北方语系的熏陶,特别是从京城来的命官的京腔,对安庆的方言进行了深度的改造。因此,安庆官话几近于普通话,这和南方地区的大量地方戏相比,在传播过程中,少了许多的语言障碍,近乎让全世界的华人都能听懂。这也是黄梅戏的一大优势。

(五)其他地方剧种

清代是中国地方戏大发展时期。皖江地区的地方戏绝大多数是在清代中晚期发展起来的。如文南词、曲子戏,但也有一些是高腔的遗响,如岳西高腔、弹腔。现在他们大多数成为国家或省级非物质文化遗产。

皖江地区丰富的戏曲文化是世世代代生于斯长于斯老于斯的先人留给我们宝贵的精神财富和难得的文化遗产,通过这些,让我们更加清晰地了解皖江地区的历史、人文和民俗,更加近距离地触摸到他们的思想和灵魂,以及他们经受的苦难和在苦难中的抗争。保护好这些祖先留下的宝贵遗产,是皖江地区各级党委政府和千万子孙共同的职责。

三、保护好皖江地区丰富的戏曲遗产,笔者认为应该做到以下几点:

(一)做好顶层设计,把保护皖江地区的戏曲遗产纳入各级国民经济和社会发展规划之中,纳入各级领导目标考核内容。

党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确提出:“实现十三五时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。”这“五大发展理念”是对过去在各地发展中重经济指标忽视社会和文化发展指标的纠偏。也为皖江地区戏曲资源的保护指明了方向和确定了基调。各地要抓住制定“十三五发展规划”的有利契机,把各地的戏曲文化列进去,占有一席之地,出台有含金量、操作性强的文件和规章,同时,在各级政府的年度考核中,也要使戏曲文化的保护普及及传承有相应的量化指标,做到年初有布置,年中有敦促,年底有考核,考核有奖惩。把抓戏曲等传统文化的保护和传承提高到抓环境保护、抓精神文明建设的高度来统筹规划。比照国家出台的皖南国际旅游示范区的例子,也可以在省级层面上申报囊括安庆、池州两市的国家级“皖江地区戏曲文化遗产保护区”,在政策和资金上争取到更大的支持。在戏曲资源集中区设立“传承保护基地”,如,在石牌设立“黄梅戏传承保护基地”,在潜山王河设立“弹腔传承保护基地”,在贵池刘街设立“傩戏传承保护基地”等。

(二)积极贯彻国务院文件精神,大力加强承担传承保护任务的艺术团体建设,扶持民营剧团发展,开展“送戏进校园”活动,通过出新戏、育新人、拓展戏曲受众面等方式,加大传承保护力度。

剧团是戏曲传承的重要载体。可以这样说,皖江地区的戏曲文化是在新中国成立后,在党和政府的直接关心和支持下得到发展的。没有1952年的“戏曲改革”,就没有戏曲的繁荣。以黄梅戏为例,虽然其萌芽发展于清朝中期,但到了新中国解放前夕,依然是生存惨淡,奄奄一息。只有到了新中国,在党的文艺方针指引下,才在很短的时间内,得以迅猛发展,随着《天仙配》、《女驸马》等佳作的诞生和严凤英、王少舫等著名艺术家的涌现,从一个名不见经传的地方戏成长为全国五大剧种之一。最高峰,在全国拥有50多个剧团。这些剧团为黄梅戏的传承立下了汗马功劳。但上个世纪80年代以后,戏曲呈总体滑坡之势,剧团在经历了几次改革之后,越来越少,特别是2008年的体改,剧团从事业性质的单位,改为企业,推向市场,剧团的活力益显疲惫。受到冲击最大的是县级基层剧团,有很大一部分不能正常演出,甚至是名存实亡。与此同时,民营剧团的发展也处于自生自灭状态,既得不到政策的有效引导,又得不到资金的有力支持,在发展的规模、水平、质量上都很有限。国有和民营剧团的窘困状况,使戏曲这一传统文化得不到有效传承,有些剧种已经濒临失传。所幸的是,2005年,国家出台了非物质文化遗产保护方案,2015年,国务院又出台了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,这对戏曲的传承保护是重大利好消息。

国务院文件明确指出,要实施地方戏曲振兴工程。加强地方戏曲保护与传承,振兴戏曲艺术,并将其纳入国民经济和社会发展“十三五”规划。鼓励地方设立戏曲发展专项资金或基金,扶持本地戏曲艺术发展。并明确要求,文化产业专项资金对符合条件的县级以下(含县级)转企改制的国有艺术表演团体和民营戏曲艺术表演团体,在购置和更新服装、乐器、灯光、音响等方面给予资金支持。

应该说,国有艺术团体承担了公益性文化宣传工作,其实行“一刀切”的改制是违背艺术发展规律和否定它的公益性功能的。这种做法有失偏颇。对于承担国家级非物质文化遗产传承保护任务的艺术团体,我们还是要进行重新定位和纠偏。在这方面,有些省就做得很好。皖江地区是戏曲传承保护的重点地区,境内仅国家级非物质文化遗产的戏曲就有黄梅戏、岳西高腔、贵池傩戏,宿松、东至的“文南词”以及桐城的“桐城歌”等,将承担这些剧种传承保护任务的剧团恢复其公益性质的事业单位迫在眉睫。

民营剧团也是传承保护的有效力量。把民营剧团纳入扶持目标,通过大力发展民营剧团,培育广阔的戏曲市场和戏曲观众,普及戏曲艺术大有可为。

开展“送戏进校园”,使皖江地区的地方戏能很早被青少年了解,激发他们的兴趣,也是让这一民族文化瑰宝得以延续、生生不息的重要手段。目前,安庆市已经出台了“送戏进校园”的方案,还先后培训了两期计100多名中小学音乐教师,这都是行之有效的好方法。

(三)建立皖江地区戏曲传承保护的有效体系,打造教演创研的传承保护“系统工程”,形成长效机制。

国务院《关于支持戏曲传承发展的若干政策》指出:“力争在‘十三五’期间,健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育与戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系,完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制,大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平,培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境,形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面。”传承保护好皖江地区丰厚的戏曲资源,关键是体系建设。如何建设皖江地区戏曲传承保护体系,笔者认为,可以从以下方面考虑:

1、大力加强戏曲传承保护的人才培养,形成分层次的人才培养网络。戏曲是综合艺术,戏曲人才分三个部分。一是舞台表演人才,这里面又分生、旦、丑等行当,二是主创人才(含戏曲研究),包括编剧、导演、作曲、配器、舞美、灯光、音响、道具、服装、盔鞋等门类,三是戏曲伴奏人才,包括司鼓、主音和打击乐和其他色彩音乐人才。目前,在黄梅戏人才培养方面,已经初具规模。建立了全国以地方剧种命名的安徽黄梅戏艺术职业学院,在安庆师范大学设立了黄梅剧学院。但是,目前,由于这两所学校在戏曲人才培养上“同质”发展,以表演人才培养为主,造成了“撞车”,甚至造成不必要的内耗。有必要及时进行纠正和重新设计人才培养的方案和目标。可以把安徽黄梅戏艺术职业学院定位为戏曲表演人才和戏曲伴奏人才的基地。在具体办学实践中,他们也是有意识朝这个方向努力。目前,已经开办了黄梅戏、庐剧、花鼓戏、泗州戏、睦剧、岳西高腔等定向班;2016年,还承担了国家艺术基金项目——黄梅戏伴奏人才培训班。而安庆师范大学则可以充分发挥自己的优势,以培养戏曲的主创人才为目标,精准培养一批编剧、导演、舞台、戏曲研究、戏曲资料搜集整理等方面人才。条件成熟的情况下,还可以将安徽黄梅戏艺术职业学院和安庆师范大学黄梅剧学院进行整合,成立独立学院,真正形成戏曲人才培养的精准、经济的“一条龙”体系。

2、大力加强青少年戏曲后继人才培养。戏曲要传承发展,就要看青少年。因此,抓戏曲发展,就要从娃娃抓起。可以尝试在皖江地区的“戏曲传承区”,像石牌、王河、刘街等地的部分中小学成立少儿戏校,或者是少儿戏曲培训中心,市县每年举办一次少儿戏曲比赛,把“戏曲进校园”作为硬性指标,切实抓好“源头”。

总之,只要我们能像重视经济建设一样,切实把国务院文件落到实处,皖江地区的戏曲文化不仅能得到鲜活的传承,而且能迸发出鲜艳的花朵。