清代卤簿乐衍变的比较学研究

史凯敏

(亳州学院 音乐系,安徽 亳州 236800)

清代卤簿乐衍变的比较学研究

史凯敏

(亳州学院 音乐系,安徽 亳州 236800)

清代卤簿乐分类标准和乐队名称的不统一造成了理解的混乱。运用比较学统计其乐队类型、编制、功能、使用场合、陈设及乐章伴随着皇家仪仗规模的不断扩张的变化情况。卤簿乐在后金、崇德、顺治、乾隆时期伴随皇室仪驾的改组经历了从源起、建制、增修、完善、定型的发展过程。乾隆时期设立乐部加强管理,增订郊劳凯旋乐;增修乐章、乐谱;增改釐订大驾、法驾、銮驾、骑驾四等皇帝仪卫的原定器数,明确乐队乐章的使用与陈设。故清卤簿乐分为导迎乐、前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐(即鸣角+铙歌大乐+铙歌清乐)、凯旋乐五类。

清代;鼓吹乐;卤簿乐;比较学

卤簿乃封建社会皇族出行时彰显威仪、清道跸警的车马仪仗,其使用规模、内容、形制按照身份和场合的区别有着严格的规定。自秦代始,卤簿制度伴随着朝代的更替不断演变。融汇西北少数民族的马上乐,以吹奏乐器和打击乐器为主的鼓吹乐自汉代以来便被用于皇室及高级将领的卤簿仪仗。其中随御驾用之道路者称为“骑吹”,军队凯乐则称“短箫铙歌”“铙歌”。宋以前,卤簿鼓吹乐除用于皇室各等卤簿仪驾,还作为身份地位的象征赏赐有功臣僚。元明清以降,则基本取消了臣僚卤簿及所用鼓吹乐[1]74。清自崇德元年初定大驾卤簿之制,在顺治三年构建起了以车驾、鼓吹乐、伞、旗等器物运用为标志的大驾、行驾、行幸三级舆服制度框架,至乾隆朝终臻成熟建立起大驾、法驾、銮驾、骑驾四级卤簿制度。卤簿鼓吹乐亦伴随其发展在乐章、配置上不断丰富。尽管卤簿仪仗早已伴随着封建社会的终结而消失。但其丰富的音乐却随着艺人散入民间,衍生出今日异彩纷呈的各色鼓吹乐种。

清代卤簿鼓吹乐在《钦定大清会典事例》中统称之“卤簿乐”。《御制律吕正义后编》记载为“导迎乐”和“行幸乐”。《清朝通典》中名为“导迎乐”和“短箫铙歌乐”。《清史稿》和《清国史》则以“导迎乐”及“铙歌乐”记之。当代学界相关研究大体还是按照清代文献所载之乐队类别对其运用的卤簿规格和乐器数量加以统计,如《清代宫廷音乐》对“卤簿乐”按照《钦定大清会典事例》对前部大乐,铙歌大乐,铙歌鼓吹,铙歌清乐,导迎乐五种乐队的简要统计[2]810。又如《清代皇家仪仗研究》参照《清史稿》对仪仗卤簿乐按导迎乐、铙歌大乐、行幸乐、凯旋乐四类梳理其乐器配置[3]211-215。《清代乾隆朝宫廷礼乐探微》参考《钦定大清会典事例》对仪仗乐按导迎乐、前部大乐、铙歌大乐、铙歌鼓吹、铙歌清乐、铙歌乐、凯歌乐七类归纳[4]。观各家之研究,仍旧延续了清代以来一直存在的问题,即分类标准和乐队名称的不统一,容易造成对卤簿乐队种类与关系理解的混乱与误读。这是由于有清以来,卤簿乐有一个不断发展、完善的过程,其功能、运用以及乐队的种类伴随着皇家仪仗规模的不断扩张亦有所变化。后金初建不免简陋,经过顺治、康熙、雍正时期的不断发展,到乾隆时期方臻于完善,在祭祀、朝会、宴飨、郊劳导引以及帝王御驾卤簿的运用已与前代大有不同。故而与其纠结于乐部种类、名称的不同倒不如运用比较学的方式按卤簿仪驾的规格与用乐制度的变化对其乐队、乐章、乐器、服制进行历时性的统计与对比,即可解决以上问题,弄清清代卤簿乐的基本情况。

一、后金源起

《清史稿·志六十九·乐一》载:“太祖肇启东陲……天命元年,即尊位沈阳,诸贝勒群臣廷贺上寿,始制卤簿用乐。”后金卤簿鼓吹用于战阵的军乐功能比较突出。天命七年,努尔哈赤又仿效汉制按照官员等级制定了鼓吹的使用规格。对有军功者,除奖赏符合其身份的旗、伞、衣饰,还把鼓吹作为配合身份、彰显威仪的給赐:“都堂、总兵官以下,备御以上,按等级准用小旗、伞、鼓、喇叭、唢呐、箫”,命给“汤古岱阿哥……这十六人小旗各六对、伞一把、喇叭、唢呐、箫、鼓”,给“多弼额齐克……这十九人小旗各五对、伞各一把、喇叭各一对。”[5]天命八年又订下的凯旋拜天行礼筵宴乐制,以及皇太极于天聪八年订立了出师谒堂子拜天行礼乐制,则继承了鼓吹用于振旅凯旋的凯旋乐性质。天命元年(1616年),清太祖努尔哈于沈阳建立后金政权,始习华风,仿明制,打造了鼓吹乐用之卤簿的雏形,可以说是清代鼓吹用乐制度之溯起,但并未记录乐章,乐器之制。根据后金的经济政治情况判断应是比较简陋的。

二、清初略具规模

崇德元年,皇太极改元号大清。为突出皇权至高无上的地位,采纳汉官奏议,初定仪仗制度并用大驾卤簿导迎之礼于帝王出行、祭祀前导等典仪。明确规定了乐器的编制和乐人服饰:“御前仪仗乐器,锣二,鼓二,画角四,箫二,笙二,架鼓四,横笛二,龙头横笛二,檀板二,大鼓二,小铜钹四,小铜锣二,大铜锣四,云锣二,唢呐四。乐人绿衣黄褂红带,六瓣红绒帽,铜顶上缀黄翎。”[6]2732初步创建了有清一代卤簿鼓吹乐的用乐之制。但此时清政权尚处于对明朝的征战之时,不但贵戚大臣甚至皇帝自己也常常出入烽火战阵。乐器的数量较少,只40件,即便是已订立的卤簿仪仗乐器也很难按照规定数量、种类、使用程序完全被遵行,对于乐部的区分和乐章的使用也不明确。虽初具规模,但不成体系。

三、顺治到雍正时期逐步完善

顺治到雍正时期卤簿用乐的制度建设一步步趋于完善,主要表现在对乐章、乐部的丰富和分类使用上的日趋严格。

(一)参照明制,全面构建礼乐体系

依用途及场合把鼓吹乐分为卤簿导迎乐和铙歌法曲两类。并根据不同的场合对运用的乐章加以区别。“世祖入关,修明之旧,有中和韶乐,郊庙朝会用之。有丹陛大乐,王公百僚庆贺用之。有中和清乐、丹陛清乐,宫中筵宴用之。有卤簿导迎乐,巡跸用之。又制铙歌法曲,奋武敌忾,宣鬯八风,以俪汉世短箫。”[6]2733顺治元年,福林迁都北京,祭告天下,并采纳冯铨、洪承畴等汉官谏言,典礼仪式以明王朝礼仪之制为纲,订立郊庙群祀及卤簿导迎乐章均用“平”,导迎乐用于祭祀回銮按运用场合分为两章:天地群祀“佑平”和太庙“禧平”。如圜丘、方泽、祈穀等大祀及亲祀社稷坛等皇帝出宫与致祭时,导迎乐设而不作,礼成还宫时由教坊司奏“佑平”;当太庙时享皇帝还宫则用“禧平”。从乐章的数量上来讲虽只有两章,但已经为乾隆十七年导迎乐的分类运用设下了基调。

(二)按身份等级设立仪仗引导之制,区别鼓吹用乐规模

顺治三年,定“卤簿仪仗及诸王、贝勒、贝子、公等仪仗引导之制”(《清世祖实录·卷五》)并按使用场合与规模“更定皇帝卤簿,有大驾卤簿、行驾仪仗、行幸仪仗之别”分类配给乐器[7]3083。另设有皇太子仪卫配设乐器54件:画角12、花匡鼓24、大铜号8、小铜号2、金鉦2、杖鼓2、龙头笛2、板2。但使用的时间不长,到康熙五十二年后由于不复建储,几同虚设[7]3084-3089。卤簿鼓吹乐的使用范围自此局限在了皇家,基本用于皇帝卤簿,不再配设给其它皇室成员和臣工部将的仪卫之中。

(三)明确鼓吹乐的管理机构

清初的机构设置和乐器陈设尚未完备,伴随着清朝封建化程度的加深,明确了鼓吹乐的管理机构。“是年世祖至京行受宝礼,先期锦衣卫设卤簿仪仗,旗手卫设金鼓旗帜,教坊司设大乐于行殿西前导。时龟鼎初奠,官悬备物,未遑润色,沿明旧制杂用之。”[6]2735清顺治二年拟明代锦衣卫之制设銮舆卫管理卤簿仪仗,共六所一卫,其中驯象所主管卤簿中的前部大乐,旗手卫主管金钲、鼓角、铙歌乐。在庞大的仪仗队伍中各司其职,执掌乐器、班次、陈设位置等。

“銮舆卫……又六所一卫:曰左所,曰右所,曰中所,曰前所,曰后所,日驯象所,曰旗手卫……銮舆使掌供奉乘舆秩序卤簿,辨其名物与其班列……驯象所掌仪象、骑驾、卤簿前部大乐;旗手卫掌金钲、鼓角、铙歌大乐,兼午门司钟,神武门钟鼓楼直更”[8]3366。

此后卤簿乐在宫廷中的运用日渐步入正规,运用的场合越加丰富。 “(康熙)二十三年,东巡谒阙里,躬祭孔林,陈卤簿,奏导迎大乐乐章、乐舞。二十九年,以喀尔喀新附,特行会阅礼,陈卤簿奏铙歌大乐。”[6]2737雍正二年后,对于民间婚嫁中鼓吹乐的运用规模也有了限制“官民婚嫁,品官鼓乐人不得过十二”[7]3084-3089。

但卤簿鼓吹乐在管理职能上仍有重复与混乱,依明朝旧制清初的鼓吹导迎乐由教坊司陈设演奏,而卤簿中前部大乐及铙歌大乐等鼓吹乐以及乐器陈设等由銮舆卫负责。有感于此,雍正七年,依据职能对宫廷乐管理机构做了调整:改教坊司为和声署以典朝会燕飨之乐,而铙歌鼓吹则别掌之銮议卫官。使鼓吹乐的管理更加专业化,同时由銮舆卫全面主理鼓吹乐的使用。这也为乾隆时期建立全面管理宫廷音乐的机构——乐部打下了基础。

四、乾隆朝增修,终臻完备

乾隆帝在位六十余载,经济、文化达到有清之顶峰。乾隆帝尤重汉学,妙解音律,在位期间对包括卤簿乐在内的宫廷礼乐之管理机制、乐部、乐章、乐器做了屡次调整及丰富,形成一套完备的宫廷仪驾用乐体系,并由此形成清朝定制。

(一)设立乐部,加强对礼乐机构管理的专业化程度

清代宫廷礼乐的活动中,各类乐种常协同运用,如在殿廷庆典中,行之道路时用卤簿导迎乐,皇帝升座、降座用中和韶乐、群臣朝贺行礼则用丹陛大乐,筵宴用中和清乐及丹陛清乐。“是年始专设乐部,凡太常寺、神乐观所司祭祀之乐,和声署、掌仪司所司朝会宴饗之乐,銮仪卫所司卤簿诸乐,均隶焉。以礼部内务府大臣及各部院大臣谙晓音律者总理之,设署正、署丞、侍从、待诏、供奉、供用官、鼓手、乐工,总曰署吏,而以所司乐器别其目。钟曰司钟,磬曰司磬,琴、瑟、笙、箫亦如之。”[6]2755乾隆七年,设立乐部,将分属于銮仪卫、太常寺神乐观、和声署各部门的礼仪用乐进行统一管理,由礼部尚书主理其事务,下设各级署吏,各司其职。其设立一来加强了宫廷音乐的协作化程度,有利于人员的统一管理、训练和调度,二来乐部作为礼部尚书主理的专门音乐机构,加强了各宫廷音乐的礼仪化程度。自此,属于銮舆卫的卤簿鼓吹诸乐此后归于乐部统一管理调度,清代宫廷音乐的管理机制正式定型。

(二)规范鼓吹乐的运用

乾隆帝即位以后,增订修缮了乐章歌词、乐调。“特诏釐定朝会宴飨诸乐章,自七年定郊庙祭祀诸乐章,至十一年始成。……皇帝祭坛庙还宫导迎乐祐平,庆典导迎乐禧平。其词皆命儒臣重撰,天子亲裁之,分刌而节比,合则仍其故,不合则易其辞、更其调,视旧章增损有加。”[6]2758卤簿乐各乐部功能更加明确,基本可分为导迎乐、铙歌乐两类,所属乐部根据不同场合互相配合共同运用于各级卤簿仪仗。

1.重定导迎乐章,增订凯旋乐。

从乾隆七年始,在顺治朝裁定的皇帝祭祀回銮二章基础上按照礼乐施用场合与等级重定了导迎乐章,“乾隆七年,奏准和声署导迎乐奏佑平、禧平之章。奉銮以汉语赞奏,嗣后请用赞礼,即以国语赞奏庶与各赞相之礼画。一十七年,奏准导迎乐章凡躬祭回銮皆奏佑平,一应庆典皆奏禧平。”[9]627

“乾隆十七年,重定祭祀回銮佑平十三章”[10]2836-2838在圜丘、方泽、祈穀、雩祭、太庙等祭祀回銮时的卤簿中使用。“乾隆十七年,重定庆典所奏禧平十五章”[11]2871-2873在临雍、巡狩方岳、元日进表、长至进表、万寿节进表、皇太后万寿节进表、皇后千秋节进表等场合的卤簿中使用。

乾隆号称十全武功,通过多次战役平定了农民起义及新疆叛乱,加强了对西藏的统治,使清朝的版图达到最大。为彰显武功,乾隆时期增加了凯旋郊劳时所用的凯歌乐、铙歌乐,创制了众多的铙歌、凯歌乐章。“二十四年平定西域,大功告成,特撰铙歌乐帝效天、烁月竁、振王鈇、攻库车、厥角稽、黑水战、援兵来、阿克苏、鹿斯奔、回城降、伊西洱、和门开、天断成、皇式、辟廱、帝图巩等十六章,及凯歌乐四十章。二十五年西师凯旋,皇上亲行郊劳。驾至郊台,军士鸣螺铙歌乐作。行礼毕皇上出黄幄乘骑铙歌乐止,停鸣螺,马上凯歌乐作,驾还行宫乐止。四十一年,平定两金川大军凯旋,御制凯歌三十章,又命制铙歌皇威鬯、慎行师、犄角攻、趲拉平、讨促浸、迅霆复、八旗勇、穷猿僵、扼宜喜第九、越重壕、河之西、后路清、一窟摧、釜底魂、穴蚁埽、武功成等十六章,于郊劳时奏之。”[9]632

其中铙歌用于凯旋郊劳,凯歌则用于回銮振旅。明确乐器配置,铙歌用乐器78件:"铙歌用大铜角四,小铜角四,金口角八,金四,锣二,铜鼓二,铙二,钹四,小和钹二,花匡鼓四,得胜鼓四,海笛四,云锣四,箫六,笛六,管六,篪六,笙六。凯歌用乐器50件:云锣四,方响八,钹二,大和钹二,星二,铜点二,鐋二,箫四,笛四,管十二,笙四,杖鼓二,拍板二[12]2996-2997。乾隆二十五年,平定西域准噶尔之乱和回疆大小和卓之乱后特作得胜乐铙歌十六章及凯歌四十章。以及乾隆四十一年,平定金川,高宗御制凯歌三十章及铙歌十六章均是仅用于郊劳。在乾隆十一年编订的《律吕正义后编》中并未把其编入卤簿乐,而是于中朝会乐中单独列出[13]855。原因多在于凯旋乐二部并非日常卤簿出入用乐的常仪,而是仅适用于庆祝凯旋的郊劳仪式。

2.釐定卤簿仪驾用乐之制。

乾隆十三年,对顺治朝定下的皇帝仪卫大驾卤簿、行驾仪仗、行幸仪仗等“就原定器数增改釐订,遂更大驾卤簿为法驾卤簿,行驾仪仗为銮驾卤簿,行幸仪仗为骑驾卤簿。三者合,则为大驾卤簿。”[7]3083在卤簿鼓吹乐的运用上,按仪仗规模分大驾、法驾、銮驾、骑驾四等。大驾卤簿和法驾卤簿都是导迎乐与铙歌乐并用,但乐部陈设及用乐规模上有所区别。銮驾卤簿用导迎乐,骑驾卤簿则用行幸乐。

“皇帝大驾卤簿,圜丘、祈穀、常雩三大祀用之。大阅时诣行宫,礼成还宫,亦用之。其制,前列导象四,次宝象五,次静鞭四。次前部大乐,其器大铜角四,小铜角四,金口角四。次革辂驾马四,木辂驾马六,象辂驾马八,金辂驾象一,玉辂驾象一。次铙歌乐,铙歌鼓吹与行幸乐并设,名铙歌乐。其器金二,铜鼓四,铜钹二,扁鼓二,铜点二,龙篴二,平篴二,云锣二,管二,笙二,金口角八,大铜角十六,小铜角十六,蒙古角二,金钲四,画角二十四,龙鼓二十四,龙篴十二,拍板四,仗鼓四,金四,龙鼓二十四,间以红镫六。次引仗六……次翠华旗二……次黄麾四……次鸾凤赤方扇八……次赤素方伞四……次九龙黄盖二十……次戟四……次仗马十……次九龙曲柄黄盖一……”[7]3084-3088。

皇帝大驾卤簿规模最大,各色器物多达660多件。其中卤簿乐器陈设于卤簿的前端。乐器从顺治朝的116件增至172件;一是用于三大祀回銮时,虽设而不作乐。二是用于大阅时诣行宫,礼成还宫之时奏乐前导。铙歌乐由铙歌鼓吹与行幸乐三部(鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐)组成。乐部由前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐合成;从“佑平十三章”中随场合选用章辞;大阅时,导迎乐间以行幸乐章。不论是乐器、乐部、乐章使用,此三点较之前代皆有增修。乾隆定制以后在乐器、仪物品种上更加丰富完备,乐部按功能区分更加细致,乐章使用上更加系统化、规范化[7]3084。

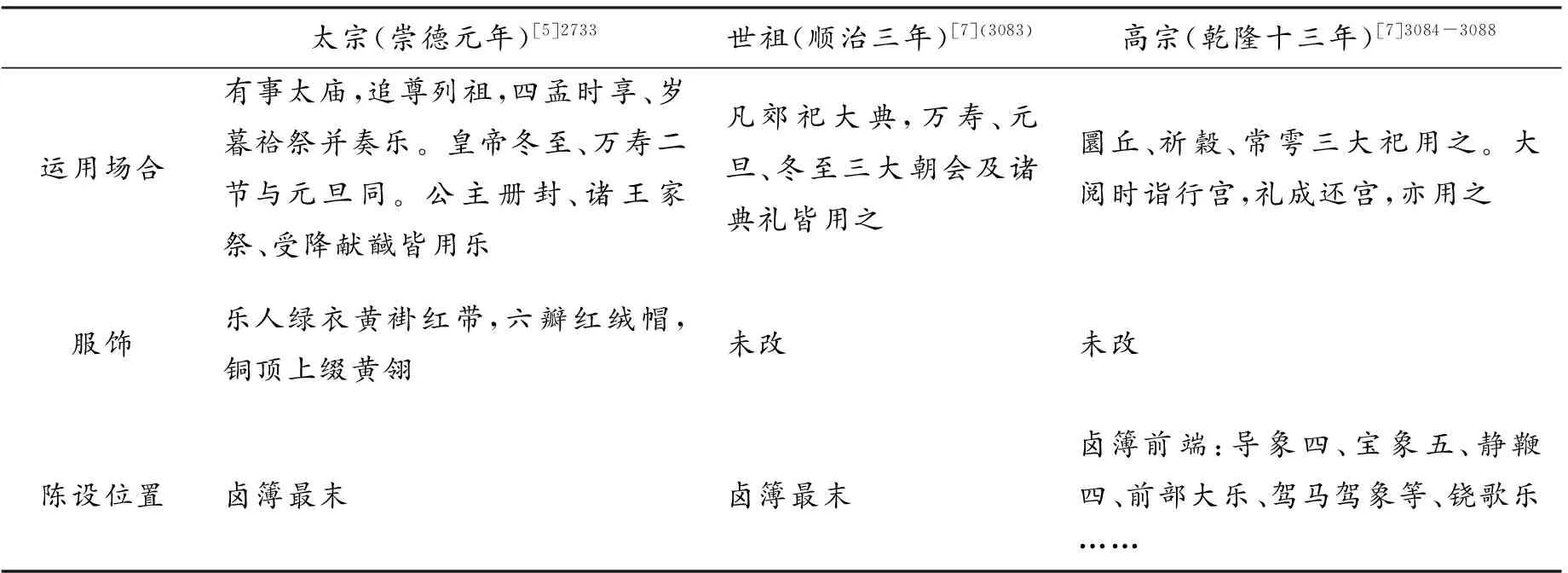

表1 清史稿载大驾卤簿用乐变化

续表

太宗(崇德元年)[5]2733世祖(顺治三年)[7](3083)高宗(乾隆十三年)[7]3084-3088乐器配置锣2,鼓2,画角4,箫2,笙2,架鼓4,横笛2,龙头横笛2,檀板2,小铜钹4,小铜锣2,大铜锣4,云锣2,锁呐4画角24,鼓48,大铜号8、小铜号8,金4、金钲4、仗鼓4,龙头笛12,板41.前部大乐:大铜角4,小铜角4,金口角42.铙歌乐①铙歌鼓吹:龙鼓48,画角24,大铜角8,小铜角8,金2,钲4,笛12,杖鼓4,拍板4②行幸乐(鸣角+铙歌大乐+铙歌清乐)①:鸣角:大铜角8,小铜角8,蒙古角2铙歌大乐:金口角8,铜鼓2,铜点1,金1,铜钹1,扁鼓1铙歌清乐:云锣2,龙笛2,平笛2,管2,笙2,金1,铜钹1,铜点1,扁鼓1[12]3084-3088总数38件116件172件运用乐章不详祭祀回銮导迎乐二章:天地群祀“佑平”和太庙“禧平”圜丘、祈穀、雩祭三大祀躬祀回銮:“祐平十三章”,设而不做。大阅诣行宫,礼成还宫:导迎乐间以铙歌大乐28章、铙歌清乐27章①赵尔巽《清史稿·卷一百一·乐八》,北京:中华书局,第2996页:“行幸乐,合铙歌大乐、铙歌清乐之数,益以大铜角八、小铜角八、蒙古角二。”

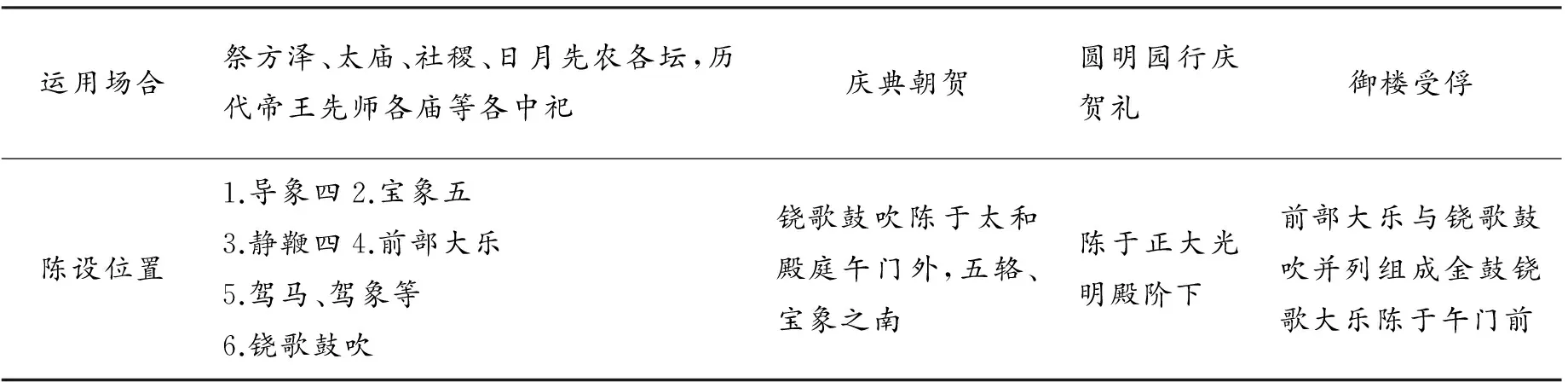

皇帝法驾卤簿更自顺治朝大驾卤簿,使用的场合和频率较高,规模仅次于大驾卤簿,共设器物560余件。用于祭方泽、太庙及各中祀以及庆典朝贺、圆明园行庆贺礼、会阅礼、御楼受俘等场合。其陈设位置按运用场合有所不同。各中祀时法驾卤簿的陈设顺序与大驾卤簿基本相同,但乐部的种类和乐器数量减少,大驾的铙歌乐用乐器172件,而法驾相同位置只用铙歌鼓吹乐器114件。但皇帝御午门楼受俘时鼓吹乐的规模明显加强,铙歌鼓吹加前部大乐升级为金鼓铙歌大乐,用乐器126件彰显天家威仪。

“法驾卤簿与大驾卤簿同,唯彼用铙歌乐,此则用铙歌鼓吹。其器大铜角八、小铜角八、金鉦四、画角二十四、龙鼓二十四、龙笛十二、拍板四、杖鼓四、金二、龙鼓二十四、间以红镫六,视铙歌乐为减。”“凡祭方泽、太庙、社稷、日月先农各坛,历代帝王、先师各庙则陈之。若遇庆典朝贺,则陈于太和殿庭。……卤簿乐即铙歌鼓吹,在宝象之南,在天安门外。若于圆明园行庆贺礼,则陈于光明正大殿阶下。若御楼受俘,……设金鼓铙歌大乐(铙歌鼓吹与前部大乐并列,曰金鼓铙歌大乐。)于午门前。”[7]3086-3087

表2 清史稿载法驾卤簿用乐*本文表1、表2、表3中的乐部构成乃根据赵尔巽《清史稿·志七十六·乐八》列出的导迎乐、前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐、铙歌大乐、铙歌清乐、凯歌、铙歌乐器器数与赵尔巽《清史稿·志八十·舆服四》之法驾乐器总数比较后全部相合而得出。

续表

乐器配置各中祀与庆典朝贺铙歌鼓吹:大铜角8,小铜角8,金钲4,画角24,龙鼓24,龙笛12,拍板4,仗鼓4,金2,龙鼓24(乐器114件)御楼受俘金鼓铙歌大乐:1.前部大乐:大铜角4,小铜角4,金口角4。2.铙歌鼓吹:大铜角8,小铜角8,金钲4,画角24,龙鼓24,龙笛12,拍板4,仗鼓4,金2,龙鼓24(乐器126件) 运用乐章1.导迎乐祐平十三章:(方泽、太庙、社稷坛、日坛、月坛、历代帝王庙、先师庙、先农坛)间以铙歌大乐二十八章2.导迎乐禧平十五章(庆典朝贺)间以铙歌大乐二十八章

銮驾卤簿更自顺治朝行驾仪仗,原并未设有乐器,更定后增加导迎乐器兼扩大仪仗规模,以导迎乐行幸于皇城,陈设于銮驾卤簿最前列。“銮驾卤簿,行幸于皇城则陈之。其制,前列导迎乐,先以戏竹二,次管六,笛四,笙二,云锣二,导迎鼓一,拍板一,次御仗四、……皆在皇帝步辇前。”运用场合“凡三大节进表及进实录、圣训、玉牒,又亲耕、亲蚕、授时、颁诏、殿试、送榜、迎吻,凡前导以御仗出入者,皆奏导迎乐”[7]3084-3088。乐章运用的场合属于各种庆典,故应是从导迎乐“禧平十五章”中择而奏之*参照赵尔巽《清史稿·志七十二·乐四》:“乾隆十七年重定庆典所奏禧平十五章……”(第2871-2873页)“禧平十五章”按场合各有章词,分为:临雍、巡狩方岳、元日进表、长至进表、万寿节进表、皇太后万寿节进表、皇后千秋节进表、进实录、进玉牒、颁时宪、颁诏、殿试送榜、迎吻、皇帝亲耕进种稑,皇后亲蚕进筐钩。。

骑驾卤簿更自顺治朝行幸仪仗,乾隆七年重定时巡省方铙歌鼓吹。乐器种类和数量均在顺治朝基础上有所变化,蒙古角由6件减至2件,增铜鼓2件去金鉦4件,铜钹由4件减为2件。总数由54件减至46件。巡幸及大阅使用行幸乐三部(鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐),乐章用铙歌大乐二十八章与铙歌清乐二十七章。驻跸御营时,早晨鸣角响,傍晚奏铙歌乐。大阅时陈卤簿于行宫门外[7]73084-3088。

表3 清史稿载骑驾卤簿用乐[7]3084-3088

结语

《清史稿·乐四》中卤簿用乐分为导迎乐与铙歌乐,铙歌乐又分四类:卤簿乐(即铙歌鼓吹)、前部乐(即前部大乐)、行幸乐(即鸣角、铙歌大乐、铙歌清乐)、凯旋乐(即铙歌、凯歌)[12]2996-2997。由于凯旋乐仅仅在郊劳中配合卤簿使用,不妨单列为一门。按实际应用统计即可知清代卤簿乐乃分为导迎乐、前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐(即鸣角+铙歌大乐+铙歌清乐)、凯旋乐五类。在四种卤簿仪驾中,日常所用的是前四种。

大驾卤簿乐器配置最丰富,前部大乐、铙歌鼓吹、行幸乐乐器全设,但三大祀还宫设而不作,实际只有大阅诣行宫,礼成还宫方用。法驾卤簿使用的场合和频率较高,规模略小,用于各中祀及朝会时虽按场合陈设的位置不同,但标配铙歌鼓吹;唯有御楼受俘时用铙歌鼓吹与前部大乐共同组成金鼓铙歌大乐。大驾与法驾均按场合奏唱导迎乐章间以铙歌大乐、铙歌清乐乐章。骑驾卤簿用于巡方大阅,标配行幸乐(鸣角、铙歌大乐间以铙歌清乐)乐器,奏唱铙歌大乐、铙歌清乐乐章。銮驾卤簿行幸皇城,标配导迎乐器并按场合奏唱导迎乐章。

清代宫廷鼓吹乐的使用在乾隆朝达到顶峰与完备并成为后世遵行的定制。乾隆定乐后,皇帝卤簿四等中诸乐部的功能划分更加细致明确,对乐部的使用更加注重功能性与礼仪性的统一,而对于皇室的其他成员,包括太皇太后、皇太后仪驾,皇贵妃、贵妃仪仗、妃嫔采仗,亲王、以下及品官公主、福晋以下的仪卫以及各级官员将领再无卤簿鼓吹乐器的设置,原皇太子仪仗虽有鼓吹但康熙五十二年后不复建储,亦等同虚设。清朝本无太上皇卤簿,仅有嘉庆元年授玺礼成时,于宁寿宫新设了太上皇卤簿,此后再未使用。设鼓吹乐器有“笙2、管2、云锣2、平篴2、钹2、点鼓2,金4、金钲4、铜鼓4、扁鼓4、仗鼓4,架鼓12、金口角12,龙笛14,大铜角24、小铜角24、蒙古画角24,龙鼓48”[7]3089。这既是清代皇权统治步步集中的结果,也是清代宫廷典仪制度最终完善成熟的标志。清代卤簿仪驾用乐之制,这离不开统治者维护身份和地位的过程中对“崇古、复古”的追求,和对复兴礼乐制度彰显正统身份的重视。清代中后期,基本上延续了乾隆朝之乐制。

乾隆末年,吏治越加腐败,屡次战争耗费国力,至嘉庆帝即位,清朝经济已不复康乾盛世的繁荣。道光帝虽克勤克俭,但内忧外患亦回天乏力。鸦片战争后,屡战屡败的对外赔款耗尽国力使帝国摇摇欲坠,统治者无暇顾及礼乐的维护和运用,乐器朽坏,乐律不调时有发生。1911年,辛亥革命推翻了清王朝,做为帝王尊严的标志,汉代以来延续了千百年的宫廷卤簿鼓吹乐随之没落,但在广大的民间乐社鼓吹乐却依附着乡间礼俗蓬勃生长,发展出各色新的乐种。作为礼俗音乐的鼓吹乐,仪式是其发生的载体。正史中的记载如一面镜子反映鼓吹乐发展和传承的情况。可以说理清鼓吹乐的管理方式、运行模式及发展脉络,才能真正对非物质文化遗产中众多吹打类乐种的管理、宣传与保护起到借鉴意义。

[1]曾美月.中国历代卤簿鼓吹乐比较研究[J].中国音乐,2015(2):73-81.

[2]万依.清代宫廷音乐[J].故宫博物院院刊,1982(2):8-18.

[3]束霞平.清代皇家仪仗研究[D].苏州:苏州大学,2011.

[4]刘桂腾.清代乾隆朝宫廷礼乐探微[J].中国音乐学,2001(3):54-55.

[5]李理.论清初仪仗之制的演变[J].辽宁大学学报, 1992(5):42-43.

[6]赵尔巽.清史稿·志六十九·乐一[M].北京:中华书局,1977.

[7]赵尔巽.清史稿·志八十·舆服四[M].北京:中华书局,1977.

[8]赵尔巽.清史稿·志九十二·职官四[M].北京:中华书局,1977.

[9]嵇璜,刘墉.清朝通典·卷六十四·乐二[M].杭州:浙江古籍出版社,2000.

[10]赵尔巽.清史稿·志七十一·乐三[M].北京:中华书局,1977.

[11]赵尔巽.清史稿·志七十二·乐四[M].北京:中华书局,1977.

[12]赵尔巽.清史稿·志七十六·乐八[M].北京:中华书局,1977.

[13]允禄,张照.御制律吕正义后编·四十一·朝会乐四[M].沈阳:吉林出版集团有限责任公司,2005.

[责任编辑 罗传清]

A Comparative Study of the Change of the Qing Dynasty Royal Palace Guard Ceremonial Music

SHI Kaimin

(Department of Music, Bozhou College, Bozhou, Anhui 236800, China)

In literature, the disunity of the ceremonial music classification standard and the band name in the Qing Dynasty resulted in the confusion of understanding.The ceremonial music, in the Congde, Shunzhi, Yongzheng and Qianlong period experienced from the origin, establishment, amendment and perfection, shaping the development process.The management mechanism, the band type, band preparation, function, use the occasion, furnishings, accompanied by music instruments by the royal guards of honor the continuous expansion of the scale of change.The Qianlong period set up music department to strengthen management, increase the victory, Nao song two bands, add music, music repair. Clear the use of the band, and become a custom to follow.

Qing Dynasty,ceremonial,music,comparative

J62

A

1672-9021(2017)03-0100-07

史凯敏(1982-),女,河南许昌人,亳州学院音乐系讲师,硕士,主要研究方向:中国音乐史与传统音乐。

2017-03-02