激励理论的演变与发展

摘 要:激励作为人力资源管理的核心也是管理学最基础的部分,是实现企业目标的重要途径。本文整理了激励理论的研究和发展,介绍了当今理論的特点,并提出了企业的应用以及应用的措施。

关键词:激励理论;发展;应用措施

一、引言

知识信息大爆炸的今天,企业的正常经营和持续运转离不开良好的人力资源管理机制。良好的人力资源管理机制是衡量企业价值的重要因素,也是提高企业核心竞争力的关键所在。而与企业人力资源体制而言,不仅要有良好的人力资源机制制度,要想充分的发挥其价值更重要的是有一个合理的“先驱”,那就是企业的激励制度。良好的激励环境可以充分调动员工积极性,发挥其潜力。随着彼得德鲁克提出人力资源这个概念以后,其内容不断完善和扩充。其中激励理论更是受到了各方学者的关注,相关知识也在一定程度上已达到成熟。但是由于时代的变更,知识发展,社会更新发展,本文总结过去激励相关理论的基础上,并赋予其新的时代特点与应用。

二、激励理论及其发展

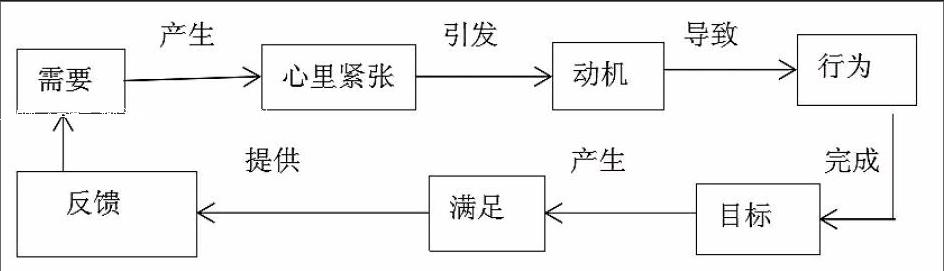

激励的实质是通过影响人的需求来达到指引人们行为的目的。“动机是由激励激发而产生,指的是一种过程,并且它体现了个体为实现目标而付出努力的强度、方向和坚持性。”其中努力强度指的是人们会因为受到激励而勤奋工作。方向则是指正确的努力方向,比如,若是相左的、背离组织目标的方向则不仅不利于甚至会阻碍组织发展。坚持性则是指组织内人们持续的努力。人们的行为过程则是如图所展示:

1.早期两种古典管理方法中的激励理论

古典方法强调理性和效率,主要包括两种理论方法:科学管理理论和一般管理理论。前者是以弗雷德里克·温斯洛·泰勒、吉尔布雷斯夫妇为代表。后者以亨利·法约尔、韦伯为代表。

泰勒的“经济人”假定,即对于组织中个体的属性都是“经济人”。含义是人的行为都是由于经济原因促使和导致的。其中蕴含了最初对于激励方式的设定-金钱或物质奖惩;一般管理理论中,法约尔的14条管理原则其中一条则是报酬。因此早期的两种管理方法中,其实已经提出朴素的激励思想:奖励与惩罚。

2.行为主义方面的激励理论

1927年-1932年进行的著名的霍桑实验否定了经济人假说,使得行为学成为焦点。哈佛大学教授埃尔顿·梅奥和他同事的受西方电气公司工程师之邀,进行了大量的实验,以及包括了对工作岗位的重新设计、引入了休息时间、改变工作日与工作周的时间长短等等。随后,便开始了对于行为动因层次的探讨,也就是普遍认同的两大分类“内容型激励理论”以及“过程型激励理论”。

(1)内容型激励理论相关理论

内容型激励理论是行为主义的学者从人的内心本质需求出发,来研究激励。其中包括马斯洛的需要层次理论、赫茨伯格的激励保健理论(又称双因素理论)、阿尔德浮的ERG理论、麦格雷格的X理论与Y理论等。

马斯洛的需求层次理论是早期动机理论中最为基础和著名的理论。他是一名心理学家,他认为人都有五个层次的需求,并呈现倒金字塔型。从低到高依次是生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求、自我实现需求。该理论认为,当某一层面的需求得到满足,那么该层次就不再具有激励作用了,并且呈现逐级满足的规律。此理论便于理解,一提出就受到了普遍的认可和接受,但却是缺乏理论支持的。而双因素理论则认为人们内在的满意度与对工作的满意度相关,而外在的则与不满意度相关联。将激励因素分为满意因素和不满意因素,提出了一种新观点:当满意因素出现,人们会受到激励;但保健因素出现,人们不会产生满意因素,但其消失会产生不满意因素。但赫茨伯格的研究是基于社会中高层地位的人研究的,缺乏普遍适用性(如,他把工资因素归类于保健因素,这对处于社会低层的人来说显然是不合理的);X理论则是一种消极的观点看待人们,认为人们都是好逸恶劳的,爱逃避工作的;与之相反Y理论是一种积极的观点,认为组织中每个人都有上进心且热爱工作,追求自我实现和成就感。两种观点都是较为极端的。

其中需要注意的是,人们内在的需要是丰富的而非单一,不同的人在不同时期以及不同环境有不同的需求。而且部分理论虽说提出了需求层级逐级变化的情况,但是在不同环境和条件下可能会越过某一层级。

(2)过程型激励理论相关理论

此方向主要研究如何做的问题,即是员工面对激励其心理以及如何行动的问题。其中著名的期望理论、公平理论、目标设置理论以及强化理论等等。

维克多·弗洛姆提出期望理论,他认为,组织中个体预期中他的某些行为会带来一些特定的对个体有很强吸引力的结果,那么个体会采取某些行动。公平理论则是J·斯达西·亚当斯提出,其内涵指的是人们会将自己的投入与回报进行对比,之后还会将自己与他人的进行对比,看是否获得了同等对待。若是内心感觉效用相同,则为公平。其他情况,无论是否优于他人还是劣于他人,都达不到好的激励效果。目标设置理论认为,可行且具体的理论,易于组织中人们的接受与执行,从而产生高的工作绩效。强化理论偏向于定量的分析,认为行为和结果存在一种强化关系,分为正强化和负强化。正强化强调的是不间断的、非连续的。例如,完成一定的工作计划,给予一定的奖励。若是连续的奖励,员工很有可能慢慢视为常态,便达不到强化的效果。而负强化则是要连续而间断的,如对于员工迟到罚奖金,若是非连续的,员工则会存在侥幸心理和不重视。

3.激励理论发展

经过分析可知,以上某种都十分的片面和偏激,随之产生了新的思想:整合和聚合。即为把两种或者两种以上的思想提炼聚合在一起,如洛克的目标设置理论和期望理论整合的“自我效能感”等模型。

三、当今企业应采取的激励措施:

(1)随着经济全球化的发展,多文化、跨国贸易的日益普及。激励理论应该聚焦于多区域的特点整合,根据不同区域的整体特征,协调多元的区域协作,使得企业价值得以实现。

(2)当今社会信息繁冗,变化迅速,组织面临严峻的经济形势。因此企业应聚焦于多种激励方式的整合,而非单一的应用。并且根据自身面临的环境及时调整和柔性的改变自己的策略。

(3)现在的激励措施趋向于定量的分析而不再是定性,企业应采取合理的衡量和评估措施。

(4)目前激励理论从定性趋向于定量的研究,因此企业应制定具体而明确的激励制度,并受到组织中的员工认可和接受。

(5)激励理论已经从心理学领域扩展到经济、管理等各个领域,应综合各领域的理论知识应用于实践。

四、结语

纵观激励理论的产生和发展,经过各领域学者的实证和研究拓展,激励理论的研究已趋于成熟。组织应积极利用现有知识资源,使得理论更好的服务于实践,使得企业目标得以实现。对于其他领域对于激励的研究和探索,应该充分利用已经扩展的知识,多领域多范围结合时代变更特点深层地的探究开拓新内容和应用。

參考文献:

[1]赵曙明,人力资源管理理论研究现状分析,[J].外国经济与管理,2005(1):15-20.

[2]R.M.Steer,R.T.Mowday,and D.L.Shapiro,The Future of Work Motivation Theory,[J].Academy of Management Review,July 2004,pp.379—387.

[3]Stephen P.Robbins Mary Coulter:Management Eleventh Edition.北京:清华大学出版社,2013.

[4]E.Mayo,The Human Problems of Industrial Civilization,New York:Macmillian,1933;and F.J.Roethlisberger and W.J.Dickson,Management and the Worker Cambridge,MA:Harvard University Press,1939.

[5]A.Maslow,Motivation and Personality,New York:McGraw-Hill,1954.

[6]V.H.Vroom,Work and Motivation,New York:John Wiley,1964.

作者简介:王璇(1994.03- ),女,会计学,研究生,西安财经学院