“哑巴”音乐史将要改变

原创 2017-05-04 卢旸 音乐周报

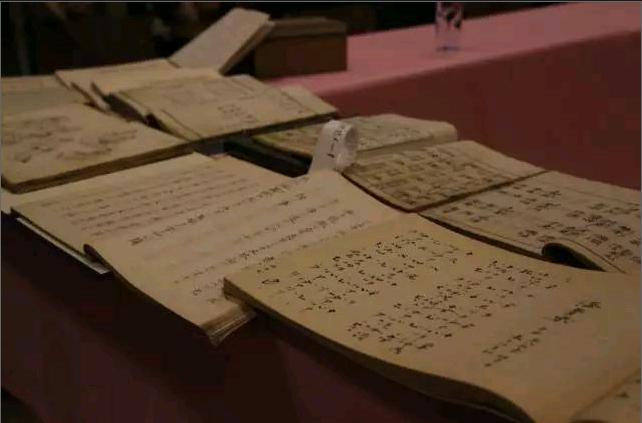

收集到的部分古谱

“我国古代音乐‘哑巴音乐史的现状一定要改变。”4月17日,“上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院·中国与东亚古谱研究中心”成立发布会上,上海音乐学院音乐学系主任赵维平进行了中国古谱研究工作汇报。由他带头成立的古谱研究中心,致力于收集、整理、研究流失于海外的中国与东亚体系古乐谱;对古谱进行数字化转存,预计明年上半年,上线中国及世界惟一的《中国与东亚古谱数据库》网站,为研究者提供可靠、准确的基础史料。

留在日本的古谱最多

“如果一位中国戏剧文学研究者,看不懂明清以前的剧本,谈什么学术研究。但是,中国音乐历史追溯到清初都很难。没有站得住脚的研究,何以谈中国音乐?”上海音乐学院院长林在勇感慨。东亚古谱是了解中国古代音乐不可或缺的重要依据,但因为缺乏史料,研究困难重重,一直无法系统展开。

“中国是古代东亚体系乐谱的发源地,并对东亚诸国产生了深刻的影响。遗憾的是,除明代以来的一些古琴谱外,这些代表中国文化的古代乐谱在中国却荡然无存。”赵维平介绍,中国古代的音乐活动十分丰富,由此产生了大量的乐谱及十分完整的乐谱体系。中国最早的乐谱是古琴谱《碣石调·幽兰》,现藏于日本东京国立博物馆;唐代出现了琵琶谱、横笛谱、笙谱、筝谱等构成丰富的乐谱体系。日本遣唐使将中国的乐谱带到日本,进行模仿写作,并得到了延续发展,形成东亚乐谱体系。目前,留在日本的中国乐谱最多。

日本学者林谦三1938年发表《琵琶古谱之研究》,1955年发表《中国敦煌古代琵琶谱的解读研究》引起全球学界的关注。此后的几十年间,林谦三相继翻译了传承至今的敦煌琵琶谱、五弦琵琶谱,还对筝谱、横笛谱、笙谱、唐乐崔马乐等进行解读与翻译。上世纪70年代中期,英国剑桥大学教授劳伦兹·毕铿(Laurence Picken)带领博士研究生班全面展开对唐代音乐的研究。上世纪80年代,上海音乐学院教授叶栋解译的敦煌琵琶谱,掀起国内古乐谱的研究热潮。此后,陆续进入研究的有何昌林、陈应时、赵晓生等学者。陈应时对敦煌琵琶谱的研究取得了突破性的进展,他的“掣拍说”理论获得了金钟奖。赵维平在上海音乐学院学习时就参与了中国音乐史研究,撰写多篇论文,其中两篇获得中国音乐史学会奖项,从此关注这项研究工作,此后他在日本留学的十几年中陆续收集了相关的古谱。“我国古代乐谱、音乐文化的研究首先在日本、英国展开。国内研究者至今为止解读的乐谱大多是从外国人手里转来的信息不全的影印件乐谱,大多没有色彩,这严重影响了研究的质量与水平。”

从公元6世纪到明清

林在勇(左)向赵维平(右)颁发聘书。

在上海市高峰高原项目的支持下,上海音乐学院于2016年成立了中国音乐史高峰团队。团队成立之初,由赵维平带头成立了“上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院·中国与东亚古谱研究中心”项目,收集、整理、研究中国与东亚古代的乐谱,并将它们集中于上海音乐学院,以供研究者所用。项目团队分为专家组和技术组,分别负责研究、收集中国及东亚的古谱和建立、管理“中国与东亚古谱研究中心”数据库。专家组中,除了首席专家、项目总策划赵维平之外,戴微负责古琴谱收集分析、金桥负责丝绸之路引用文献收集分析,于韵菲负责宋代以来的俗字谱、工尺谱,坂田进一负责明清谱收集分析。

“這是一项吃力不讨好,看不到成果的基础工作。虽然艰难但必须要做。如果总是在二手资料上做研究,永远跟在别人后面,出不来优秀成果。”赵维平带领团队共搜集到曾经在中国出现目前已经流逝于海外的古谱及乐书62种,其中包含一些孤本和同一古谱的不同版本。从公元6世纪的古琴谱《碣石调·幽兰》、8世纪以来的唐宋乐谱到明清时期,包括古琴谱、琵琶谱、横笛谱、笙谱、筝谱、明乐谱、清乐谱等几乎所有乐谱的种类。团队对收集到的所有古谱进行高清扫描,截至今年4月已完成6603页;在此基础上,他们建立了“中国与东亚古谱研究中心”数据库服务器,设计制作网站,通过后台上传古谱图片,使用户可以进行阅读、检索古谱及曲目。“资料是大家共享,研究看个人水平。”赵维平说,将古谱公布出来,逐渐完善古谱体系,为我国学者研究中国及东亚古代的乐谱及音乐形态提供权威、可靠的一手资料,是为重构中国古代音乐建立理论依据。接下来将依据日本正仓院8世纪的乐器,尽可能地按其材料、尺寸来制作唐代乐器。赵维平表示,把古代音乐解译出来,以学术性的要求恢复或重构唐代音乐,建立一个学术版的唐代音乐的重建工作,需要作曲家、舞蹈界的专业人士共同努力来共同完成。

“对古谱资料的整理意义深远。让今天听到古乐,让世界听到中国,将为世界音乐宏阔的景观带来什么样的精彩!”林在勇感慨,“中国古代音乐研究时不我待。我们这一代有紧迫感,也有无限可能性和前景。”上海音乐学院副院长杨燕迪表示,古谱研究是上海音乐学院的看家本领。在中国文化走向全面复兴的时候,古谱研究中心将对中国古代音乐注入当代文脉、中国音乐文化走向世界发挥很好的作用。

私藏古谱不易得

古谱收集最大困难在于,很多古谱都是收藏者的私藏、家传,有些是高价购买。收藏者将其视为财产,别人无法看到。赵维平说,流失于海外的古代乐谱大部分集中在私人博物馆,如京都杨明文库藏《五弦琵琶谱》(8世纪)、《新撰笙笛谱》(13世纪初),宫内厅书陵院所藏《宫本南宫琵琶谱》(838年),上野学园大学日本音乐研究所藏有大量清乐谱等,这些乐谱的交涉比较困难。

“我小时候演奏古琴,因为没有乐谱无法演奏,这种困难我非常清楚,自己也曾十分痛苦。”日本雅乐艺术家坂田进一11岁起学习中国古琴,至今已经演奏了58年。他从年轻时就开始收集古谱,买过最贵的一本100万日元。“人的生命有限,在有限的生命中能做些什么事情,是我一直思考的问题。中国古代音乐能够在中国得到复原是非常有意义的事情。看不到原谱,研究者很难进行下去。”坂田进一将收藏的古谱无偿提供给上海音乐学院,“由他们把这个工作完成,是我最大的理想。乐谱在网站上公布出来,中国学子能够参与到学习、研究中,让我感到非常欣慰和幸福。”

“坂田先生出于对音乐的热爱,将珍贵收藏无偿地给予,让东亚艺术珍宝大放异彩。正是这种为世界音乐做出贡献的使命感,提升了我们的学术境界、人生境界,从而做出一流的研究成果。”林在勇说,“上海音乐学院将争取外援力量,运用现代技术手段,以更广泛、更科学、更人性化的方式对待古谱研究,不以一时一地的某一学术、某一观点固步自封。这恐怕是古谱研究未来取得重大成果的关键思路。”