宣传版画中的形象构建

——以19世纪法国革命中的街垒战为例

荆文翰,王 涛

宣传版画中的形象构建

——以19世纪法国革命中的街垒战为例

荆文翰,王 涛

在19世纪法国的革命浪潮中,富于煽动性的版画是宣传战的有力武器。而街垒,作为彼时革命的象征,无疑是版画描绘的主要对象之一。以街垒为题材的版画数量众多、内容各异,在不同时期的版画中,个体、群体及胜利后场景的形象塑造均有所不同。诸多看似简单的细节实则蕴含了阶级冲突中意识形态的尖锐对立。在特定的条件下,掌握话语权的阶级以此来构建对自己有利的历史想象。

图像史学;版画;街垒;法国革命

一、版画与史

作为一种比文字更为古老的史料形式,图像自人类文明产生之日起便与其如影随形。“一幅画所说的话何止千言万语!”库尔特·塔科尔斯基的感叹生动地表明了图像所蕴含信息的丰富程度。图像是历史的遗留,同时也记录着历史,它如同文本和口述证词一样,也是历史证据的一种重要形式[1]9。在历史研究上,图像可以有力地弥补文字资料的缺失,并为我们提供一种更为直观的视觉感受。如近代法国著名画家雅克·大卫,他在法国大革命的浪潮中以画笔忠实记录历史,创作了《分发鹰旗》《拿破仑加冕》等一系列不朽佳作[2],表现出“在历史画中表达现实,把现实带入历史画中”[3]的特点,堪称以艺术手法记载历史的典范。但以历史为题材的绘画毕竟不同于摄影、录像等客观的记录手段,其在创作过程中不可避免地会受到时代的影响而带有主观性,这种主观性会不会对其“证史”的功用造成不利影响尚值得探讨。

长期以来,绘画只是上层社会消遣和享乐的奢侈品,但到了15、16世纪,在图像制作上发生了一场颠覆性的革命:木版画、雕版画、铜版画等印刷图像开始大量出现。这一艺术史上的重大变革产生了深远的影响:版画在制作和传播上都远比人工绘画更为迅速,且其低廉的成本也使普通民众接触到更多的图像信息成为可能[1]13。在识字率尚低的近代早期,通过图像传递信息具有相当重大的意义。从这一时期开始,以版画为主的印刷图像也开始逐渐突破著名艺术史家贡布里希所提出的“见证者原则”,表现出作者本身的倾向和感情。这类具有艺术感染力甚至煽动性的作品在一定程度上推动了历史的发展[1]202。图像的政治感染力在19世纪的革命运动中表现得尤为明显。带有强烈政治倾向的版画很容易在一个文盲众多的社会中迅速唤起群众的政治热情,或影响其政治观点。

街垒,是在19世纪革命运动中常见的一种抵抗形式,其起源可以追溯到16世纪末法国胡格诺战争时期,法国元帅布莱斯·德·蒙吕克在其所著的《评论集》中对此有详细的记载[4]。在城市武装暴动中,起义者利用铺路石、马车、家具、木桶等物件阻塞道路、构筑堡垒以抵抗政府军的镇压。依托城市的特殊环境,街垒往往可以发挥巨大的作用,也因而成为抵抗行动乃至精神的重要象征。以法国为例,1830年七月革命和1848年六月起义都以修葺街垒为信号。起义者应用常态生活中的物件为建筑材料,却以破坏常态生活为目标[5],颠覆或至少冲击了当时的社会秩序。街垒贯穿革命始终,见证也推动了革命的发展。因此,在两次革命后,时人都制作了大量以街垒战为题材的版画,或为革命正名,或为镇压辩护。

本文选取其中富有代表性的部分图像,以图证史,以史解图。通过这两场结果迥异的革命中,街垒及其守卫者在版画中形象的转变,探析当时的政治社会情形。

二、个体形象的变化

作为一种容量有限的静态表现手法,在建构社会景观的过程中,图像的制作者不可能用一幅画来表现出社会生活的全貌。因此,画家们必然选择他们认为具有代表性的个体来作为图像的主角。这种筛选的过程和制作者主观情感的融入也必然对呈现在我们面前的图像产生影响,使其在简单的记录功能之外,还传递出更为丰富的信息。然而对图像,特别是历史题材的图像进行解读远非易事,这需要我们熟悉图像产生的时代背景,掌握对其进行解读的文化密码[6]。

图1*图片资料来源于法国国家图书馆,http://gallica.bnf.fr/,2016年10月20日访问。图2、图3、图4、图5、图6、图7同上。 街垒前的伤残士兵

在法国1830年七月革命和1848年六月起义中都出现了大量以街垒战为题材的版画,其中不乏对典型个体形象的刻画。诚然,有关这段历史的文献浩如烟海,但从图像的角度,我们也许可以得到关于革命运动来龙去脉和彼时社会经济情况更为直观而具体的认识。

《街垒前的伤残士兵》(如图1)是一幅出现在巴黎街头的宣传画,表现的是一位站在街垒前的伤残士兵。图像下方是极具煽动性的法文标语“前进吧巴黎人!十五年前我们就该这么做了!”与图中士兵的动作、表情相结合,愤怒与激动之情溢于言表,这是公开进行革命的号召!从其头上的双角帽和身上的军服,我们可以推断出这是一名拿破仑军队的老兵。1815年波旁王朝第二次复辟后,疯狂迫害曾在拿破仑军队中服役的官兵[7]163,即使侥幸免于牢狱之灾者,也大都如图中主人公一样穷困潦倒。在拿破仑战争期间,大批法国农民应征入伍,随皇帝征战欧洲,又随着帝国的覆灭而流落在巴黎*大巴黎地区许多以拿破仑时代的著名战役,如奥斯特里茨战役、莫斯科战役、克里姆林宫战役命名的农庄便是最好的证明。。这个群体组织性强,受过军事训练,在大革命的洗礼和生活困苦的双重因素作用下对现存秩序极度反感,其反抗的怒火随时可能被点燃。图1中的士兵正是这一群体的缩影。图中虽没有任何明确的时间上的表述,但综合图文信息不难判断,这是七月革命前夕进行政治动员的宣传性版画。仔细观察可以发现,其帽上佩戴的是法国大革命时期的三色帽徽而非波旁王朝的百合花帽徽,人心向背一目了然。这也很好地解释了在1830年七月革命期间,一个统治了法国二百多年的王朝缘何转瞬间被一群“暴民”颠覆,从革命爆发前的版画中我们可以看出一些端倪。

图2 街垒后向政府军射击的工人

革命的力量已经存在并将继续加强。在1825年,法国爆发了第一次资本主义生产过剩危机,工农业生产受到巨大冲击[8]290,大批失业工人与拿破仑军队的老兵一道,汇合成反对波旁王朝统治的滚滚洪流。经济危机使政治形势进一步恶化,此时只需一星火花,便能燃起反抗的熊熊大火,而在《街垒后向政府军射击的工人》(如图2)中,我们恰好能看到这星火花。图中主要位置是一位挥舞枪支和帽子庆祝的工人,下方的第一句文字解释了他的喜悦——“第二个!”在图中左方远处,可以看到被他击中的“第二个”政府军骑兵。第二句是他高呼的口号——“宪章万岁!”正是对这一宪章的背弃导致了革命的发生。1814年波旁王朝第一次复辟后,路易十八颁布了一部《宪章》,在部分层面承认了大革命的成果,希望调和其与旧制度之间的矛盾[7]160-161。然而查理十世即位后,作为极端保王派的首领,他企图全盘否定大革命的成果,于1830年7月颁布了彻底否定《宪章》原则的《七月敕令》[8]291。这一倒行逆施的举动点燃了革命的导火索。“宪章万岁!”这一政治性极强的口号出自一位普通工人之口,从中不难看出《宪章》在“光荣三日”*七月革命的同义词,因七月革命在7月27—29日三天内完成,故名。中是何等深入人心。图中上方可以看到从楼上扔下的石块、家具、木材等物什。当时的巴黎远非如今日般拥有众多宽敞笔直的林荫大道,“奥斯曼计划”*指法兰西第二帝国时期巴黎行政长官奥斯曼男爵进行的巴黎城市改造计划。改造前的巴黎街道狭窄而弯曲,不利于政府军的大部队行进。而起义者可以从窗口向狭窄的街道上投掷各种物品以打击、干扰政府军队[9]。在工人身后,可以看到装满铺路石的木桶。巴黎的铺路石被雨果称为“法兰西民族的典型象征”, 作为构筑街垒的主要材料之一,在革命中,它们承载起了这座城市“容易冲动的顽固传统”[10]55。

两幅版画都从微观的个体入手,以极具代表性的个体来反映当时法国社会的群体性愤怒。凝视画中人的脸庞,士兵和工人的情绪也许比单纯的文字更能解释七月革命迅速取胜的原因。

版画作为一种对客观事物的艺术再现,其中必然要传递出在特定时代背景下的社会现象和观念。特别是在19世纪的革命浪潮中,大量印刷的版画在审美功用外,具有更为强烈的政治教化意义。版画绘制者因其好恶和立场的不同而对作品中的人物形象进行不同的艺术加工。1848年六月起义失败后,随着政治气候的右转,当时版画中的人物、特别是工人与士兵的形象发生了巨大的转向,从中很容易看出当时社会阶级之间尖锐的对立以及社会主流舆论对这次起义的态度。

图3 勇气

对于1848年发生在巴黎的六月起义,也许是出于政治上的考量,以往的语境通常集中表述起义工人的英勇无畏和资产阶级政府镇压的残暴。对这一时期历史的研究主要集中在“进步”的工人一方,而很少关注“反动”的资产阶级政府。然而《勇气》(如图3)却为我们提供了一种与以往不同的视角。画面正中心的人物,从手持的短剑可以判断出是一位军官,他目光坚定,正举着旗帜冲上一座街垒。毫无疑问这是对镇压六月起义的政府军形象的一种正面塑造。而在画面左方,守卫街垒的起义工人面露绝望,正向后倒去,预示着起义的失败。这幅版画的标题是“勇气(courage)”,是政府军镇压起义的勇气,而非起义者反抗暴政的勇气。这幅作品中反映出的政治取向在一定程度上反映出当时法国社会对于六月起义的整体态度,如托克维尔在其回忆录中所描述的那样,六月起义发生后,面对筑起街垒的起义工人,“来自全国各地成千上万的人……进入巴黎来帮助我们……我们有整个法国作为后备军”[11]202。当时法国社会对起义者的敌视不言自明。这场斗争的性质决定了图像中人物形象的构建。自1588年“街垒日”*街垒日(Journée des barricades)发生在法国胡格诺战争期间。1588年5月12日,巴黎人与吉斯公爵联手驱逐了法王亨利三世,因当时城中遍布街垒,故名。时第一次在巴黎出现以来,街垒在对抗现存社会秩序的斗争中无往而不胜,街垒后的起义者也一直被视为反抗暴政的自由战士,前文所用有关七月革命的版画中,对街垒后起义者的形象都给予了正面的刻画。1848年的六月起义是巴黎街垒战历史上的转折点,随着街垒战的失败,街垒战士的形象也由光辉走向黯淡,变成了面目可憎的叛乱者。

三、群体形象的变化

在解读过街垒后个体形象的转变后,我们可以站在一个更加宏观的视角上,考察在不同的历史时期,版画中街垒背后守卫群体形象的变化。

《社会各阶层共同守卫街垒》(如图4)表现的是1830年七月间,巴黎的起义者守卫在街垒后面,抵御政府军进攻的情景。在这次革命中,巴黎的街垒战达到了其历史上的顶峰:在短短三天时间内,逾4 000座街垒出现在巴黎街头[10]105。在巴黎当时的人口情况下,这意味着平均每200个巴黎人就修起了一座街垒!当时社会上任何一方都无法单凭自己的力量完成这样的壮举。从图4中,我们很容易看到在七月革命期间,巴黎社会各阶层齐心反对复辟王朝的情景。画面中头戴礼帽,身穿黑色大衣的是资产阶级的代表。在前文提到的《七月敕令》中,他们被剥夺了选举权,无法获得政治上的权利以保护其经济上的利益,因此也投身到了反对复辟王朝的战斗中;正中央带有白色绶带、系着战刀和子弹盒的是国民自卫军的战士;在画面的右侧,还可以看到两个头戴鸭舌帽、身着工装的工人拄着步枪站在那里。

图4 社会各阶层共同守卫街垒

七月革命中的街垒战可以说是一个奇迹,巴黎人在没有统一组织的情况下,仅仅三天便修起了数量如此庞大的街垒并颠覆了一个王朝的统治。《社会各阶层共同守卫街垒》(如图4)为我们展现了革命期间社会各阶层的广泛参与和团结。在推翻复辟王朝这一共同目标下,曾经对立的阶级也可以尽释前嫌,并肩作战。从七月王朝时期开始,流行的版画中开始出现堆砌完成的街垒,并辅以大量的人物形象。街垒不再仅仅是路障和掩体,而更像是展现革命者的舞台[12]。在这个舞台上,群众成为被艺术作品描绘的对象,上演着精彩的历史大戏。在等级社会的框架下,无论资产阶级、小资产阶级还是工人阶级,都可以包括在“群众”这一大的范畴内。以1830年革命为转折点,群众在艺术作品中的形象发生了极大的改观。这在相当程度上是当时对“政治正确性”要求所导致的结果。是“群众”发动了革命,因此革命后的作品需要对它的发动者,特别是领导了革命的资产阶级进行“理想化”的塑造[1]156-157。任何图像都要放在特定的历史背景下进行解读,在七月革命的浪潮中,街垒被抽象成为反抗专制统治的精神象征。以其为题材的版画大量出版,广泛传播,产生了巨大的社会影响。

但若仔细观察,我们很难说这是一幅写实的版画作品:画中对各阶级人物所在位置的布局意味深长。国民自卫军战士位于画面中央,表明其是这次革命运动的主要力量,在他们身后指挥战斗的是资产阶级的绅士,这意味着资产阶级是革命的领导者,而工人则躲在一旁,并未参与战斗。版画的制作者传达出这样一个信息:各阶层虽共同守卫在街垒后,但在革命中发挥的作用截然不同。这也暗示着在革命后谁更有资格摘取胜利的果实。当年8月9日,奥尔良公爵路易·菲利普在议会接受加冕,建立七月王朝[8]292,资产阶级成为了七月革命的最大赢家。这幅版画应当绘制于七月王朝建立后,意在美化窃取了革命果实的资产阶级,宣传其统治的合法性。

在1848年六月起义后,也出现许多反映这一事件的版画作品。在这些作品中,无论是对个体形象(如图3)还是群体形象的构建,作者的立场都发生了明显的转变。而对群体形象的解读,更有利于我们探究在1848年6月期间,法国的社会舆论对于起义的工人群体持何种态度。

《别动队进攻莫贝尔宫的街垒》(如图5)为我们定格了一场发生在街垒前的激烈战斗,作者选取进攻一方将旗帜插上街垒这一瞬间,与图3多有相似之处。 “进攻莫贝尔宫的街垒”的法文标题表明了作者的政治立场。同样是表现街垒战中的群体性场景,图5与图4相比存在着诸多不同,这种差异在一定程度上解释了两场革命运动结果迥异的原因。

图5 别动队进攻莫贝尔宫的街垒

最明显的是,街垒后的守卫者群体发生了变化。图5中守卫在街垒后的,只有服饰统一的工人阶级。如果说七月革命是一场全民族的革命,那么六月起义充其量只是一次部分工人的暴动。作为起义主力的国家工厂*1848年二月革命后法国临时政府为解决失业问题而设立的劳动组织,所有工人一律从事植树、修路等基建工作。工厂实行军事化管理,组织严密,这对后来的起义进程产生了深远的影响。工人,在当时巴黎人口中所占比例不足十分之一,而参加起义的又仅仅是其中较为激进者[13]133,139,这使起义缺乏七月革命所具有的那种广泛性,激进的起义工人从一开始就处于一种孤军奋战的境地。这种情况在版画中得到生动的反映,街垒后守卫者的成分由多元转为单一。根据托克维尔的回忆,从法国各地赶来巴黎协助镇压起义工人的人“来自社会的各个阶层,有农民、市民、财主和贵族”[11]203,这意味着起义者已经站到了整个法国社会的对立面,成为了遭人排斥乃至唾弃的“他者”。任何一种文化中都存在着人为进行内外区别并拉开距离的现象,这种现象在涉及政治冲突的艺术作品中表现得尤为明显[1]184。随着六月起义的失败,阶级对立在法国社会彻底形成。工人阶级被打入另册,其在版画等艺术作品中形象的构建也受到巨大的负面影响。在整个19世纪甚至更长的时间里,工人都被塑造成“穿制服戴软塌塌的帽子,胡子拉碴一脸苦相”[12]的形象。他们的面庞空洞但充满着愤怒,被描绘成社会动荡的根源。正是政治上的剧烈冲突促成了对工人阶级艺术形象的丑化。

与图4相比,镇压一方形象的变化也有力地证明了版画的制作者所持立场的转变。在图4中,镇压的政府军骑兵从远处而来,虽然人数众多,但我们甚至难以辨认出其中一人的面孔。在七月革命期间,参与镇压的军队被认为是与整个民族为敌,他们象征着专制与暴政,在图像中表现他们只是为了衬托出起义者的勇敢与光荣。于是,强大的王室骑兵只是被模糊化处理为一个整体。而在图5中,一个政府军的士兵占据了画面的中心位置,在其身后的许多人的面孔甚至五官都清晰可见,他们都被塑造成面容英俊、目光坚定的战士形象。镇压一方艺术形象的改善反映了其在社会舆论中地位的提高,伴随着起义者的形象跌落神坛,镇压者则从暴政的鹰犬变成了社会秩序的捍卫者。从他们的军服可以判断出,这并不是法国政府的正规军,而是在二月革命后从巴黎无产阶级中征集而成的“别动队”*1848年二月革命后,为维护统治秩序,分裂工人阶级,临时政府以优厚的薪资和华美的服饰为诱饵,征召大批所谓“流氓无产者”组成的一支武装力量。。他们与起义工人来自同一社会阶层,当时的资产阶级临时政府组织这一武装力量意在“使一部分无产者与另一部分无产者相对立”[13]40。这一目的实现了,来自同一社会阶层的成员因此在一幅版画中被塑造成两种截然不同的形象,可见在19世纪的革命浪潮中,政治上的立场已经在相当程度上介入了艺术的创作之中。

在社会动荡的历史时期,政治上的风波不可避免地会对艺术作品的创作者产生影响,而这种影响也自然会在其作品之中有所反映。面对不同社会阶层间的激烈对抗,很少有艺术家能以超然其上的心态进行创作。属于不同阶层的艺术家都会在其作品中表现出自己鲜明的政治立场。很明显,在两场革命中,图4与图5的创作者分属不同的阵营:一个在赞美起义,另一个却在歌颂秩序。但若从更为宏观的角度进行审视,在不同时代背景下提出不同政治诉求的两位无名作者,是不是来自于同一阶级?图4鼓吹革命,并竭力打造资产阶级在革命中的领导形象;图5突出工人阶级的孤立,以及资产阶级为维护社会秩序而作出的努力。二者都是站在资产阶级的立场上,为维护其利益而进行创作,构建出对其有利的历史想象。相比于腐朽顽固的复辟王朝和文化水平低下的工人群众,在19世纪的革命浪潮中,只有走在时代前列、掌握知识和技术的资产阶级才能如此精明地控制住话语权,向整个法国宣扬自己的价值观念。资产阶级将其政治主张隐藏在版画这一艺术形式之中,通过其迅速而广泛的传播,发挥宣传手段的无形战力。在我国国民革命期间,苏俄和共产国际代表曾以“一份好的报纸,胜于一个不好的师团”[14]来向国民党强调政治宣传的重要性,而在近百年前,当时仍代表先进生产力的资产阶级就已掌握了这一秘诀。

四、冲突后场景的变化

七月革命以复辟王朝的垮台而宣告胜利,六月起义以工人阶级的失败而惨淡收场。七月革命在法语中的表述为“Les Trois Glorieuses”,即“光荣三日”;而六月起义则表述为“L’insurrection de Juin”,直译为“六月暴乱”。其中蕴含着相当的感情色彩上的差别。这种差别在描绘冲突结束后情景的版画作品中表现得十分明显。

图6 起义者在街垒后欢庆胜利

1830年7月29日,起义者攻占卢浮宫和杜伊勒里宫,国王查理十世出逃,巴黎落入了起义者手中。《起义者在街垒后欢庆胜利》(如图6)表现的正是革命胜利后的情景。街道两旁建筑的阳台上,插满了三色旗,上面写着“27 28 29”——这是七月革命所进行的时间。在古罗马的军队中,每个团队都有专门的人员来负责被称为“鹰旗”的标志[15],这是极大的荣誉和责任;滑铁卢战役中,英军曾将军旗转移到后方,以防其被夺走后会对士气造成打击[16],由此不难看出旗帜具有极强的政治象征意义。1789年法国大革命后,象征“自由,平等,博爱”的三色旗成为了法国的国旗。波旁王朝复辟后,废除三色旗,代之以王室的鸢尾花旗*因旗帜的底色为白色,故亦称白旗,是波旁王朝的象征。,这是对大革命的一种否定。在经历过大革命洗礼的法国,三色旗已经成为了一种符号,象征着人们对自由、民主、人权等理念的憧憬与追思。七月革命期间,人们重新打出三色旗以对抗白旗,并在革命胜利后再次将其确定为国家的旗帜。此后法国的历史虽一波三折,但三色旗作为法国国旗的地位从未动摇。固定的国家象征有利于增强民族的认同感和凝聚力,而这恰好始于图6为我们呈现的情景之中。

值得注意的是,在图6中我们可以看到许多妇女和儿童的身影,这可以说是在艺术作品表现对象选择上的一大突破。在相当长的历史时期内,儿童几乎只出现在宗教题材的作品中,作为“纯洁”“善良”等理念的象征,在具体的形象构建上,也通常被表现为“缩小”的成年人,不具有儿童的独特一面[1]141,143。而在图6中,我们不仅可以看到儿童出现在街垒战这种世俗题材的版画作品中,而且其形象较之成人存在着明显的不同,表现出一种稚嫩、依赖的感觉。

19世纪是女权主义兴起的世纪,而法国妇女似乎更是开此风气之先。早在法国大革命期间,法国妇女运动领袖奥兰普·德古热于1791年发表了《妇女和女性公民权利宣言》,作为对《人权宣言》忽视女性权利的回应[17]。进入19世纪后,女权主义运动在革命的浪潮中获得了进一步的发展,对同等权利的要求自然也体现在艺术形象的构建上。图6中,一位缠头巾、挎篮子的妇女占据了画面的中心位置,她的到来似乎在宣告革命的胜利结束。妇女的形象与男人一样,可以出现在反映政治斗争的艺术作品中,这是女权主义的产物,也必将推动女权主义的进一步发展。

从宏观角度来看,图6中街垒后的人群极具代表性,包括各社会阶层、各年龄段以及男女两性在内的各种形象都存在于其中,构成了当时法国社会的缩影。这再次说明,广泛的社会参与是七月革命胜利的根本原因。在资本主义兴起的条件下,复辟王朝逆潮流而动,势必会被历史的车轮碾碎。图中还传递出这样一种信息:既然七月革命获得了广泛的支持,那么革命后成立的政府也理所当然地具有合法性。革命的硝烟尚未散去,资产阶级已开始为其统治造势。

图7 政府军攻占先贤祠区的街垒

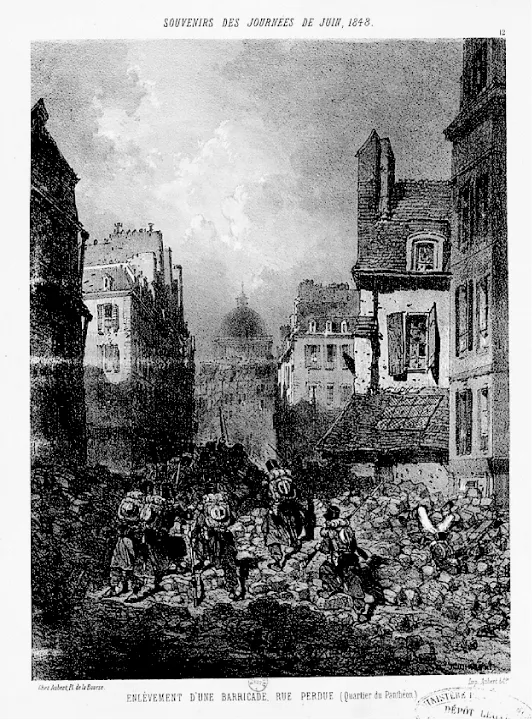

相比之下,《政府军攻占先贤祠区的街垒》(如图7)所表现的场景远没有图6那般和谐、欢乐。从远处笼罩在烟雾中的圆顶不难看出,近处政府军士兵正在攀爬的是起义工人在先贤祠附近构筑的街垒。1848年6月23日,数千工人在先贤祠广场集合并修筑街垒,拉开了六月起义的序幕。作为起义的发生地和街垒网络的中心之一,位于先贤祠广场的街垒后有近万人守卫[13]138,其规模的庞大可见一斑。图中描绘的,是守卫广场附近一处街道路口的街垒。画面中已看不到起义者的身影,从两旁墙上密布的弹孔可见曾经的战斗是何等激烈,全副武装的政府军士兵正爬过垒起的铺路石,向前进发。

潘诺夫斯基将对图像的解读分成由浅到深的三个层次,在最高层次即在进行图像学的阐释时,我们将从对图像内容的简单解读过渡到对隐藏于其中的“人类思想的基本倾向”的挖掘,进而揭示出“一个国家、时期、阶级、宗教信念和哲学主张的基本立场”[18]。毫无疑问,这种立场会表现在艺术作品之中,并影响其艺术形象的构建。六月起义后,画家梅索尼埃绘制了《街垒》,画中散落的铺路石后密布着起义者的尸体,给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。他站在政府的立场上,意在以起义失败后的恐怖场景来警示后人不要轻举妄动。

这幅版画在立意上与梅索尼埃的作品有些许共通之处。在镇压六月起义的过程中,政府军大量使用火炮轰击起义工人的街垒[19],使浓浓黑烟笼罩巴黎上空,这一点在图中得到了印证。画面中虽未出现过分恐怖的情景,但黑烟所带来的压抑格调在无形中宣示着起义已经失败。满目疮痍的城市和街垒上阵亡士兵的尸体,仿佛在对起义工人进行无声的谴责。到1848年,法国已经经历了半个世纪的战争与革命,人心思定;七月王朝时期工业革命在法国展开,资本主义经济得以发展,处于上升时期。在这种条件下发动起义是不合时宜的,也难怪马克思将其称之为“丑恶的讨厌的革命”[13]47。在欧洲,七月革命曾引起广泛回响,甚至推动了1832年英国议会改革的实施[20],而六月起义则应者寥寥,更有甚者,背负上了“罪该万死”[21]的骂名。不同的历史条件造就了迥异的政治立场,进而影响着艺术家的思想倾向。这也解释了同样是构建冲突结束后的场景,为什么在不同的历史时期会表现为两种截然相反的艺术格调。

五、结论

在艺术史的书写中我们常常喜欢使用“再现”这一术语,然而这种对表现客体看似客观的复制背后,却承载了政治、经济以及社会等多重意义。因此艺术作品呈现给我们的是一系列的文化密码[22],通过解读,可以对其产生的时代环境有更为深刻的了解。如开篇所说,不同于摄影、录像等手段,版画在绘制的过程中难免会带有个人情感和政治色彩。然而正是这种寓于图像之中的主观性为我们提供了丰富的信息,使我们可以透过作者的艺术表达,去挖掘更为本质的东西。在19世纪的革命浪潮中,版画作为政治宣传画的主要形式之一,从微观视角构建出大的时代背景,传递出时人关注之所在,是极富价值的史料。

在19世纪,历史绘画逐渐转向社会史,或者说是政治史中的社会方面。宏大题材的历史绘画与贴近普通人生活的通俗画相结合,使这一类型的作品更易为文化素养不高的大众所接受。版画的制作简单、成本低廉,又因印刷术的发展而得以广泛传播。革命期间,各方势力都创办报纸来宣传自己的立场和观点,然而对于识字率不高的法国社会来说,能读报的毕竟只是少数社会精英。在这种情况下,视觉传播的效果较文字传播显然更为优越和高效[23]。容易理解、传播迅速的版画在社会中下层民众间发挥了类似于报纸上“时评”的作用,以通俗易懂的方式,将上层的意志迅速地向下传递至社会的每一个角落。或颂扬,或抨击,从两场革命后法国社会的反响来看,这种宣传手段的社会影响不容小觑。

从七月革命到六月起义,巴黎的街垒在这一时期的版画作品中是当之无愧的主角。革命是抽象的,而街垒是具体的,作为一种有意义的活动,抽象的革命需要通过具体的物质载体表现出来,而街垒无疑是最好的选择。在这两场革命中,街垒贯穿于冲突的始终,见证了资产阶级和以工人为主的城市中下层民众间关系的转变。这一变化也标志着革命性质的变化。雅克布森说:“指符必然可感知,指义必然可翻译。”[24]从符号学的角度进行解读,在这两场革命中,街垒是一种具有“可翻译性”的符号,其象征意义的变化,标志着革命从高潮走向低谷。

在19世纪的革命浪潮中,以街垒战为题材的版画具有十分重要的意义。也许这些以社会中下层为潜在受众,以政治宣传为主要目的的作品在艺术价值上稍有逊色,但其中蕴含的丰富历史信息,体现了艺术与历史的高度结合,使其不失为以图证史的重要材料。

[1]彼得·伯克.图像证史[M].杨豫,译.北京:北京大学出版社,2008.

[2]雅克·蒂利耶.艺术的历史[M].郭昌京,译.天津:百花文艺出版社,2009:440.

[3]陈仲丹,钱澄.画中历史——外国历史画解读[M].福州:福建人民出版社,2005:7.

[4]DE MONLUC BLAISE.Commentaires[M].Paris:Picard,1925:239-344.

[5]尤利西斯.从街垒到“灰衣人”——城市抵抗运动的变迁[J].世界博览,2010(19):70-71.

[6]陈仲丹.图像证史功用浅议[J].历史教学(中学版),2013(1):61-66.

[7]吕一民.大国通史·法国通史[M].2版.上海:上海社会科学院出版社,2007.

[8]张芝联.法国通史[M].北京:北京大学出版社,2009.

[9]HAZAN ERIC.A history of the barricade[M].London:Verso,2015:51.

[10]帕特里斯·伊戈内.巴黎神话[M].喇卫国,译.北京:商务印书馆,2013.

[11]托克维尔.托克维尔回忆录[M].董果良,译.北京:商务印书馆,2010.

[12]张茜.阶级的形象——T.J.克拉克谈法国1848年街垒艺术[J].新美术,2011,32(6):70-77.

[13]孙娴.法兰西第二共和国史[M].北京:社会科学文献出版社,1995.

[14]联共(布)、共产国际与中国国民革命运动(1920-1925)[M].中共中央党史研究室第一研究部,译.北京:北京图书馆出版社,1997:340.

[15]凯撒.高卢战记[M].任炳湘,译.北京:商务印书馆,2016:55.

[16]伯纳德·康沃尔.滑铁卢:四天、三支大军和三场战役的历史[M].陆大鹏,译.北京:社会科学文献出版社,2016:358.

[17]玛格丽特·沃特斯.女权主义简史[M].朱刚,麻晓蓉,译.北京:外语教学与研究出版社,2015:196.

[18]欧文·潘诺夫斯基.图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题[M].戚印平,范景中,译.上海:上海三联书店,2011:3-5.

[19]韩承文.1848年欧洲革命史[M].开封:河南大学出版社,1995:61-67.

[20]帕尔默 R R,乔·科尔顿,劳埃德·克来默.工业革命:变革世界的引擎[M].苏中友,周鸿临,范丽萍,译.北京:世界图书出版公司北京公司,2010:51-55.

[21]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第五卷[M].北京:人民出版社,1958:153-156.

[22]温尼·海德·米奈.艺术史的历史[M].李建群,译.上海:上海人民出版社,2007:192.

[23]金卓.基于视觉传播知识形态的艺术批评经济学解读[J].常州大学学报(社会科学版),2016,18(4):85-90.

[24]赵毅衡.重新定义符号与符号学[J].国际新闻界,2013(6):6-14.

The Image Construction in Propaganda Engravings—Taking the Barricade Fights during the French Revolutionin the 19thCentury as Examples

Jing Wenhan,Wang Tao

During the French revolution in the 19thcentury, inflammatory engravings were powerful weapons in the propaganda war. As a symbol of revolution, barricade is one of the major themes of engraving. Barricade engravings are numerous and of various contents. In engravings of different times,the images of individuals, groups and scenes after victory are all different. Many simple details entail the sharp ideological opposition among different class conflicts. Under certain conditions, the class having the right of speech uses it to build a favorable historical image of themselves.

image history; engraving; barricade; French revolution

荆文翰,南京大学历史学院硕士研究生;王涛,历史学博士,南京大学历史学院副教授,硕士生导师。

国家社会科学基金青年项目“十八世纪德意志的民众启蒙”(11CSS011)。

J209

A

10.3969/j.issn.2095-042X.2017.04.014

2017-03-08;责任编辑:陈鸿)