百年老校的文化自觉与使命担当

—— 浙江省杭州市拱宸桥小学教育纪实

文│刘建平 苏瑞霞

百年老校的文化自觉与使命担当

—— 浙江省杭州市拱宸桥小学教育纪实

文│刘建平 苏瑞霞

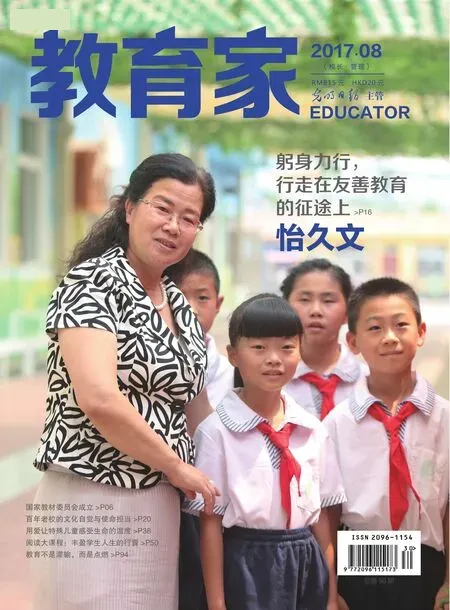

>>浙江省杭州市拱宸桥小学校长郁明

在中国教育版图上,有这样一类学校:她们历世事沧桑,阅世间繁华,也许校名、校址几经变动,但终究文脉不断,优良传统薪火相传。她们见证了地方教育的发展变迁,深受一方百姓的敬重推崇,成为当地的文化地标。

这些学校,就是人们常说的“百年老校”。随着时代的进步、教育教学改革的深入推进以及社会对优质教育需求的不断提升,一个重大的教育命题摆在了百年老校管理者的面前,那就是:在当前的时代背景下,学校应当选择怎样的发展路径,才能真正不负百姓的厚望与重托,才能进一步彰显自己的特色与价值,以更好地胜任教育“领头羊”这一角色?针对这一问题,已有107年办学历史的杭州市拱宸桥小学以实际行动为世人做出了解答。今天,就让我们走进京杭大运河边的这所百年老校去寻找答案吧!

引言:一份不老的父爱,一种坚守的信念

2016年新年伊始,百年拱小迎来了新一任“当家人”——郁明。自此,这位22岁就被评为杭州市教坛新秀,集“浙江省教坛新秀、浙江省春蚕奖、浙江省师德先进个人”于一身,脸上总挂着招牌式微笑的校长携学校一道步入了新的发展里程。

天然父爱,为生命成长奠基 “永远和孩子在一起,行走在童心的世界里”是郁明最为信奉的教育准则。“爱孩子,是一个教育人的天然父性”,这是他经常挂在嘴边的一句话,的确,在郁明的身上有一种最天然的父爱。食堂的菜单孩子们喜不喜欢?大雨天的走廊滑不滑?孩子们的作业多不多?教室里的电子白板对孩子的眼睛有没有影响?很多很多的问题,郁明每天都在问,都在找寻答案。但这一切,孩子们是不知道的,他们只知道食堂的菜肴越来越好,他们只知道今年过了一个作业很少的寒假,他们只知道每次武术操排练后都会有一份可口的小点心,他们只知道大雨天活动回来等待他们的是一碗暖心的红糖姜汤……这一切,都是郁校长无言的爱。虽不说,但孩子们都懂。

养正育德,为学校发展续力 品德教学出身的学科优势,使郁校长更善于回归本源去探寻问题的实质。他坚持认为:“养正,德行之始。所谓养正,就是培养学生端正的心性及行为。唯有正道,方能立德;唯有正道,方能立学;唯有正道,方能立身。因此,坚守正道,养成良好的品格及习惯,应当成为全校师生共同的价值取向与行为方式。”正是基于这种理念,结合立德树人的时代要求,郁校长确立了正道文化、养正育德的办学方向,将学校一直以来所实施的“新成功教育”又引入了一个新的发展阶段。以此为引领,拱小在继续将学校的中华优秀传统文化教育做细、做实的同时,不断拓展国际理解教育的内容和范围,大力弘扬“相信自己、鼓励自己、超越自己”的人文精神,构建“尊重、理解、赏识、激励”的校园文化,让每个孩子都能有根有魂、有爱有梦,最终走向成功。

>>国学吟诵表演

上篇:深植经典之根,打好精神底色

作为杭州市最早开展国学教育的学校,拱小早在2003年就开始全面实施中华经典诵读工程,旨在借由中华经典的诵读和陶冶,在孩子心灵中播下文化的种子,使孩子成为有根的现代小公民。经过14年的积淀,拱小已形成了完善的经典诵读教育体系,引领着孩子们畅游经典大海洋,涵养精神正能量。

建设文化阵地,使物有所依 拱小人认为,国学经典教育不仅有显性课程,更有隐性课程,这就是所谓的“境教”。为此,学校多年来倾力打造以“精致、典雅”为风格特征的充满浓郁江南文化气息的校园环境和国学体验场馆,让学生耳濡目染,不学以能,潜移默化,自然似之。

拱小校园中有一方文化宝地,凡来参观者无不啧啧称赞。那就是于2011年正式开馆的儿童国学馆(明仁书院)。整个国学馆的设计非常新颖,它概念化地分为“龙首”“龙腹”“龙身”“龙尾”四个部分。微缩泮池、讲经堂、孔子像、藏经阁等古朴雅致,全套商务印书馆出版的《影印文津阁四库全书》展示了中华文化的恢弘气象。学生每周都会着汉服在讲经堂中上国学体验课。这里,还是每年一年级新生入泮仪式的主会场。入泮仪式是拱小学子的第一堂国学礼乐体验课,通过“入棂星门、端正衣冠、参拜孔子、点砂开智、启蒙开笔、入泮宣誓”等环节,孩子们会从心底升腾起对于中华文化的崇敬,进而去不断学习,不断探究。

(2)在高考数学命题中聚焦数学学科核心素养的考查既符合数学课程改革的方向,也有利于引导高中数学教学回归到正确的育人轨道上来.随着以大数据、人工智能技术为代表的一系列现代科学技术的兴起,数据分析早已经深入到科学、技术、工程等各个领域.为适应未来的工作与生活,高中学生必须具备一定的数据分析、数学建模素养.建议在高考命题中适当调整数学运算素养考查权重,加强对数据分析、数学建模素养的考查,设置更为真实的情境,把对数学核心素养的考查融入到具体的学科知识内容和思想方法当中.

完善教材教法,让心有所系 为更加全面深入地推进国学经典教育,拱小依据“儿童本位,古今结合,知行合一”的理念,积极加强相关课程的建设。学校引进国内认同度较高的《国学》教材,每周专门从语文课中拿出1节进行国学课教学,同时组建了“国学教研组”,将国学课纳入全校必修课的范围。2015年2月,学校国学组成员编写、浙江古籍出版社编辑的《中华优秀传统文化经典读本》九年17册正式出版并发行,成为《国学》教材的拓展与延伸。

在国学教学中,教师致力于“乐学模式”的探索,以“四读法”让孩子们快乐习得经典,即:始于“悦读”,激活学习动力;基于“熟读”,做足涵泳工夫;贵在“悟读”,唤醒主体智慧;成在“化读”,积淀文化底蕴。拱小教师坚信,国学文化的核心是中华民族的价值观,这就是“中国灵魂”。在儿童时期播下这样的“文化种子”,就为孩子终生发展奠定了基础。而“播种”即“习得”,文化种子的习得,是长期涵泳的结果,是真正的童子功。为给学生“春风化雨、润物无声”的浸润和熏陶,学校遵循“求略懂”“求量变”“求熟记”“求自悟”的习得法则,让学生多读多诵,大量积累。

在注重“习得四法”的同时,十几年来学校一直坚持每日三诵、每课一练、每周一课、每月一查和学期一赛,使国学教育常态化、长效化。“每日三诵”指晨读、午诵、暮吟,确保学生每天有不少于30分钟的诵读时间,这样小学六年就能确保不少于450个小时的诵读时间;“每课一练”指每节语文课的候课3分钟,学生会自觉背诵国学经典,这样小学六年就会有不少于60个小时的诵读时间;“每周一课”指每周一节国学课,小学六年就会有不少于72个小时的诵读时间;“每月一查”指每个月的最后一周,查学生的国学经典诵读量;“学期一赛”,指每个学期末,学校都组织为期一周的“成功杯”经典诵读大赛。通过上述举措,学校保证孩子在小学六年有不少于582个小时的诵读时间,并通过检测、激励等机制,督促孩子们日积月累,由量变实现质变。

>>古朴雅致的国学馆

涵养美德优品,令行有所循 拱小的老师说,“国学之美,美在境界,美在德操,美在悲悯。我们只想在学生内心种下文化的种子——传统的、纯粹的、正宗的中国文化种子,等这颗种子发芽时,便是我们期待的‘成人之美’。”经过多年的悉心培育,如今这颗充满希望的文化种子已经生根发芽,开花结果。通过国学教育,学校不仅让孩子们丰厚了文化底蕴,习得了一技之长,更让他们形成了儒雅大气、恭敬严谨、自尊坚定、自信自强等优秀品格。国学大师南怀瑾曾有言:“生活就是经典,经典就是生活。真正的经典应该是落实在我们的每一天,分分秒秒,每一个行为,每一个起心动念上。”那么,在文化熏陶下成长起来的拱小学子,究竟有着怎样的所思所行呢?就让事实来说话吧!

● 儒雅认真的孩子最可爱

在拱小,每个孩子都会很自然地向同学、老师甚至保安和访客鞠躬问好。这已经成为学生最习以为常的行为举止。凡是看过拱小学生出操和升旗仪式的人,都会被深深震撼。伴随着进行曲,孩子们迈着铿锵的步伐,列着整齐的队伍,在很短的时间内就能以班级为单位到达指定的位置。在这个过程中,每一个孩子的表情都是那样严肃认真,他们目光坚定,动作整齐划一。学校旨在以此教育孩子“敬事”“执事敬”“事思敬”“行笃敬”,对待生活中的每一件事,都要保持一种庄严认真的态度。而这,正是君子的生命境界。

● 赠人玫瑰,手留余香

学校中有一个孩子的哥哥是先天性的脑瘫患者,但是他身残志坚,学会了剪纸。他有一个美好的愿望,就是希望通过义卖自己的作品,去帮助那些需要帮助的人。得知此事后,拱小的学生、教师和家长纷纷行动起来,自发地支持这一善举,很快所有的作品便被订购一空。在这种爱人与被爱、敬人与被敬的氛围中,学校每个角落都流溢着幸福与温暖。

● 汲取精神力量,坦然面对挫折

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。拱小一个女生的妈妈因病去世了,这个漂亮的小姑娘备受打击,对生活失去了信心。为此,老师特地安排了《庄子将死》一课,引导学生正确理解生死,帮助那个孩子抚平受伤的心。事实证明,这收到了很好的效果。从那一天起,深陷于亲人故去之伤的孩子仿佛一下子长大了,笑容与自信又重新回到了她的脸上。古人的智慧和体悟就如陈年老酒,历久弥香。经典,给了孩子们以精神的滋养和前行的力量!

英国哲学家怀特海说过:“教育就是忘记了在学校所学的一切之后剩下的东西。”是的,通过国学经典的洗礼,孩子们不仅可以出口成章,那些积淀下来的优秀品质更会使他们受益终生。拱小人始终坚守这样的育人观:“童蒙养正,教会孩子做人永远是教育的灵魂。”守住了教育之魂的拱小,自然就具有了卓尔不群的气质,具有了永恒而旺盛的生命力。

中篇:弘扬运河文化,锤炼优秀品质

京杭大运河是世界建造时间最早、使用最久、空间跨度最大的人工运河。运河精神,主要指向民族自豪感和爱国主义精神,无私的滋养和包容的母性情怀,尊重自然、改造自然的科学创新精神,以开拓为特质的自强精神和兼容并蓄的融合文化。诞生、发展、成熟于运河之畔的拱宸桥小学,多年来依托地域优势,坚持开展运河文化教育,使学生了解运河、热爱运河,受到学识、能力、品德等多方面的熏陶,从而成为情趣高雅、包容进取的一代新人。在运河文化的开发、实践过程中,学校创造了多个全国第一:全国第一所学生创办的运河文化研究机构;全国第一支小学生考察队考察京杭大运河全线;全国第一套学校自主研发的校本教材《我与运河》;全国第一个“运河文化实践活动研究”少先队课题,在全国少工委立项并获得科研成果一等奖,等等。环境营造、课程渗透、活动强化……拱小多措并举,使学生在走近运河的过程中潜移默化地提升了综合素质。

学校在校园中精心设计了运河文化长廊,并以京杭大运河沿岸的18个城市来为班级命名,建设别具特色的运河文化主题教室。学校于2012年成立了运河文化少年研究院。研究院以京杭大运河为主脉,串起“印象拱宸”“纤路漫漫”“漕舫扬帆”等十景。在这座集声、光、电于一体,古朴雅致而又充满现代气息的研究院中,孩子们不仅可以参观学习,还能够亲身体验和实践。厚重博大的运河文化,就这样展现在了孩子们眼前,可知可感,生动传神。

>>学生在运河研究院研究学习

>>千里运河千里行活动

学校融合语文、数学、科学、历史等多学科知识,编写了校本课程教材《我与运河》。该课程被纳入正规教学中,每周安排固定课时,由专业教师开展教学,保证了课程的稳定性和持久性。此外,运河文化少年研究院还有专业的活动指导教师和运河文化研究专家团队,为学生开展专题讲座;每年开展运河文化月活动,建立了课题组、导师制,引导学生走访、考察、学习、思考,进行综合研究。几年来,研究院指导学生开展了50多个“运河文化”小课题研究,得到了有关部门的重视与支持。

读万卷书,行万里路。学校结合运河文化校本课程,广泛组织学生开展社会实践活动,确立了三大目标:全校100%的学生能用一天时间探访杭州段运河(从拱宸桥到武林门);全校60%的学生能用两天时间探访江南段运河(从杭州到苏州);全校30%的学生能用一周时间探访运河全程(从杭州到北京)。围绕这三大目标,学校成功开发了三个深受学生喜爱的活动品牌:一是“大手牵小手,徒步走运河”,二是“让我们荡起双桨游运河”,三是“千里运河千里行”。孩子们在学校的组织下,通过亲自游历大运河,感受沿岸的自然景观、风土人情,丰富知识,开阔视野,提升各方面的能力和素养。

“我们要培养的学生,既具有丰富的理论知识,同时有着较强的实践能力和健康的体魄;他们礼让为先、明德亲民,拥有上善若水般的德行,同时又能自理自立自强。”正如郁明校长所说的那样,学校以运河文化为依托,注重提升学生的综合素养,培养复合型人才。在睿智的拱小人看来,教育的契机无处不在。这不,上学期一年一度的“千里运河千里行”招募活动开始了,学校定了一个新规矩——学生想要参加活动,必须过三关:第一关,考察知识,通过笔试了解学生对运河文化知识的掌握;第二关,考察体能,学生需要背起20斤重的书包跑楼梯;第三关,考察自理能力,即学生需在15分钟之内整理好行李箱。唯有在这三关中都表现优秀的孩子,才能入选千里行的行列。小小“三关”,体现了学校育人的良苦用心。从细节处给予孩子正向的引导和激励,拱小人的教育智慧,真是令人拍手叫绝!

如今,大运河精神的核心“包容”已经融入了学校工作的方方面面。学校每年都会在12月举办“成功节”,为孩子们提供一个展示自我的平台。2016年第15届成功节,郁明校长一改之前为学生划定比赛项目的做法,将限定范围彻底解除,凡是孩子觉得自己有优势的项目都可以进行展示,而且不评奖!如此一来,孩子们热情高涨。通过班级、年级、校级三个层面的展示,全体孩子都能参与其中,向大家呈现“最好的自己”,体验成功的快乐。

追根溯源,拱小的国学经典教育和运河文化教育,正是学校“诗意德育”的重要内容。作为学校长期以来着力打造的一项教育品牌,“诗意德育”体现了拱小人对德育的一种理想追寻。它以道德价值引领为灵魂,以道德生命唤醒为光华,以道德情感熏陶为血脉,以道德精神诉求为旋律,以道德个性高扬为风采,以道德智慧高照为神韵,以道德心灵对话为境界。其“三大载体”是境教(营造环境以育人)、身教(树立榜样以育人)和诗教(传承经典以育人);其“三大策略”是赋教(通过“讲故事”的策略育人)、比教(通过“打比方”的策略育人)和兴教(通过“游四方”的策略育人);其“三大类型”是风教(班风、校风的教育)、雅教(雅言、雅行的教育)和颂教(典礼、仪式的教育);其“三大基地”分别是运河文化研究院、班主任工作室和儿童国学馆。拱小内涵丰富、特色鲜明的“诗意德育”受到了业界的关注与赞誉,学校先后承办了浙江省中小学德育工作现场会、全国班主任专业化“班主任专业视野”高层论坛等活动。“让教育成为生命的诗意存在”,拱小人一直在路上……

>>中韩交流活动

下篇:拓展国际视野,彰显时代风范

在拱小设计独特、陈列丰富的百年校史馆中,有一件“镇馆之宝”——大锡罐。其中珍藏的是百年校庆时全校1121名学生写下的“梦想”—— 二十年后的“我”。大家约定,学校120周年校庆之时再聚,打开锡罐,见证梦想的实现。

一直以来,拱小都在积极为孩子们铸梦,并引导他们为圆梦而蓄积力量。那么,怎样才能让孩子们的视野更加广阔,从而让梦想飞得更高更远呢?结合市政府“提升教育品质,加快教育现代化进程”的战略部署,学校选择了教育国际化这一路径,大力加强国际理解教育特色品牌建设。现在,学校已与美国、韩国等国家和香港、台湾地区的多所学校建立了结对共建关系,经常性开展交流活动。“在对外交流中,我们固然要虚心学习对方的优秀之处,但绝不能一味以一种崇拜的心态去仰视。我们要让师生成为中华优秀文化的展示者、推广者,向世界介绍拱小,介绍杭州,介绍浙江,介绍中国。”郁校长说。正是秉承这样一种姿态与目标,学校以两大教育特色——国学经典教育和运河文化教育为载体,坚持国际理解教育的主题化和品牌化,真正使中国走向世界,让世界了解中国。

基于“国学·典雅”的校园环境交流学校通过诗意境界与古典空间建构的物质环境,让来访师生切身感受学校的发展变迁和中华文化的博大精深。百年校史馆、儿童国学馆、运河研究院等,为来访团的师生提供了生动的场馆体验,让他们叹为观止,流连忘返。

基于“国学·儒雅”的仪式典礼交流每次的欢迎仪式上,学校都会展示三大特色校本课程——国学、国乐、武术。学校会为来访师生安排入泮仪式体验活动。他们在学校师生手把手的帮助下,穿上汉服,学着样子向孔子像鞠躬行礼,并参加童蒙开智仪式。有些学生还有机会在国学馆里上一堂国学体验课。这种充满中国传统文化特色的仪式,深受来访师生喜爱。中华文化的魅力,在举手投足间得以淋漓尽致的展现。

基于“国学·闲雅”的体验课程交流学校将“运河文化探究”体验活动作为国际理解教育的主题内容,以“开拓、融合”为精神内核,让孩子在活动中加深友谊,提升能力。学校集中开发了多个实践活动,包括“大手牵小手,徒步走运河”“让我们荡起双桨游运河”“制作运河漕坊船带回国”“画一座友谊之桥”“学习软笔书法”等。通过这一系列特色交流活动,来访师生感受到的,是中国孩子的阳光热情,是中华文化的瑰丽多彩;而中国孩子在这一过程中,也更增强了民族自信和一份将文化发扬光大的责任感。

“教育国际化将是拱小‘十三五’时期的重点工作之一。民族的才是世界的,将优秀的民族文化介绍出去,推广出去,我们责无旁贷!”说这话的时候,郁明校长的目光,分外坚定。

结语:“守正出奇”,在郁明校长不大的办公室内,这四个大字显得格外醒目,而这,也正昭示了百年拱小所选择的发展之路——承一份文化自觉,担一份历史使命,矢志不移而又气象万千地延传着中华民族优秀的文化精神和教育品性。“作为一所百年老校的当家人,首先要有高度的历史使命感。要敬畏、尊重这里的文化,要真心实意地融入进去,进而发挥团队领袖的作用,对其在继承、弘扬的基础上进行创新。”2017年将会是拱小的创新发展、快速发展之年。一所拱小旗下的具有江南书院风范的九年一贯制学校将于年内在城西地块开工建设。对于文化的坚守,对于教育改革的新理念、新主张、新探索,都将会在这所新校中得以落实。拱小,未来可期!

尼采说:“每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。”百年拱小将不负每一天、每一时,不负社会和时代的重托,引领师生在教育园地、在生命旅程中舞出当下的精彩,舞出美好的未来!