重新解释个体社会资本

——兼对个体社会资本阻碍发展论的批判

文 王 健(武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉 430072)

重新解释个体社会资本

——兼对个体社会资本阻碍发展论的批判

文 王 健(武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉 430072)

社会资本被视作经济发展和政府治理的润滑剂,但是,很多文献都混淆了社会资本的内涵而造成了对社会资本概念的滥用及对其功能的误读。将社会资本划分为集体社会资本和个体社会资本可以对当前的滥用和误读进行较为清晰的澄清。集体社会资本理论认为,社会资本是能够推动协调行动、促进经济效率的信任、规范和网络等社会组织特征,而个体社社会资本理论认为,社会资本是个体占有的以信任和互惠规范为基础以获取特殊利益的社会网络。当前的个体社会资本的理论研究基本都指向社会网络的不平等分配及其所导致的负面社会经济后果,但是这些研究具有绝对性、片面性和情境性,不能看到环境变化中的信任、规范与网络这三个要素之间的良性互动,因此不能上升为一般性理论。

集体社会资本 个体社会资本 信任 规范 网络

自20世纪80年代以来,社会资本日益成为国际社会科学界关注的热点。社会资本研究的流行,主要原因是其强大的解释力:人们认为社会资本对经济、社会、政治等三个方面都有着显著的促进作用。广为大家所接受的是帕特南的观点:社会资本作为社会和国家的信任、互惠网络,是经济发展和政府治理的润滑剂。[1]但这种社会资本概念与逻辑的流行却伴随着持续不断的争议。本文认为,这些争议与质疑至今仍未得到较为透彻的澄清,是因为各学科理论家没有对社会资本的概念层次进行较为确切的划分。其实,社会资本作为一个解释工具,其内涵和外延在理论和实践的不断演变中实现了巨大的扩展,从社会资本这个分析范式的概念发展史出发,将其划分为集体社会资本与个体社会资本才可以对各种概念的歧义和各种争论的渊源有一个整体的认识和澄清。

如前所述,在既有的社会资本研究文献中,将社会资本作宏观化处理的集体社会资本范式基本处于主导地位,而作为社会资本最初来源的个体社会资本概念却鲜有人问津。而且,学者们运用集体社会资本理论解释经济发展和政府绩效的时候,似乎有将社会资本这一解释工具积极化甚至万能化之嫌,而个体社会资本理论则被视作经济落后和治理低效的重要原因。[2]为了系统地纠正与肃清这种理解偏见,文章先从社会资本概念演变史出发抽象出社会资本的概念本源、随之划分集体社会资本与个体社会资本并梳理个体社会资本的既有研究,点出既有研究的主要特征与缺陷,再对其进行反证。最后从全文的分析中得出几点结论与思考。

一、历史发展视角中的个体社会资本

若从知识史的角度来考察社会资本的理论来源,则可追溯到迪尔凯姆的 “集体意识”(collective consciousness)和齐美尔的 “互惠交换”(reciprocal transitions)等方面的相关论述,但一般认为是布尔迪厄首次从学术意义上提出社会资本的概念并将其引入现代社会学的研究领域。布尔迪厄关于社会资本的概念是从其文化资本概念中引申出来的,最初他只是想证明占主导地位的群体的文化资本是如何通过教育实现权力再生产的。[3]而在《区分》一书中,他才将社会资本的概念正式实化,开始将其视为一种可资获取回报的一系列资源和权力,但社会资本只能附属于经济资本和文化资本等类型的资本。[4]布尔迪厄这样定义社会资本:“社会资本是实际的或潜在的资源的集合体,这些资源与持久性的网络的占有密不可分……这些关系的存在也许只能存在于实际状态之中,只能存在帮助维持这些关系的物质的和/或象征性的交换之中。”[5]简而言之,他认为某一主体所拥有的社会资本存量取决于其所能调动的关系网络的规模。可以看出,布尔迪厄从极端的个人主义出发,将社会资本视作个人的资源、权力再生产过程中的关系能量。

而科尔曼在继承和吸收了布尔迪厄的观点的基础上,将社会资本的研究范围进行了进一步扩展。科尔曼认为:“社会资本是根据它们的功能定义的。它不是一个单一体,而是有许多种,彼此之间有两个共同之处:它们都包括社会结构的某些方面,而且有利于处于某一结构中的行动者—无论是个人还是集体行动者—的行动。和其他形式的资本一样,社会资本也是生产性的,使某些目的的实现成可能,而在缺少它的时候,这些目的不会实现。与物质资本和人力资本一样,社会资本也不是某些活动的完全替代物,而只是与某些活动具体联系在一起。有些具体的社会资本形式在促进某些活动的同时可能无用甚至有害于其他活动。”[6]不难看出,科尔曼依然从理性选择视角出发来定义社会资本,但是已经摈弃了布尔迪厄式的绝对的方法论个人主义。而且,他并不完全将社会资本视作某一个体获取资源和权力的有利工具,而且辩证地看到某些形式的社会资本在促进某些活动的同时会对其他活动产生损害。很显然,这种概念理解方式体现了他将社会资本与集体行动相联系的倾向,这就使社会资本理论从完全研究个体的社会资源禀赋及其影响转向了集体行动的研究。而后者经由帕特南的发挥,俨然一跃而成20世纪国际社会科学学术界最为热门的概念,并被广泛用于解释世界各国的经济发展和政府善治。实际上,这种宏观化社会资本概念和逻辑的流行与原初社会资本的概念和逻辑是不可同日而语的。要全面、准确地理解社会的内涵、性属与功能,必须将其进行类型学的划分与分析。

二、界定个体社会资本

从社会资本概念的历史演变来看,其实存在着两种截然不同的社会资本:第一种是给个体和家庭传递资源和利益的潜在关系禀赋;第二种是作为潜藏于更广泛社群的促进集体行动的信任、规范和关系网络。[7]虽然两者都共享着信任、规范和关系网络这三个核心要件,但却有着迥然不同的互动、组合逻辑。笔者将前者定义为个体社会资本,将后者定义为集体社会资本。下面则在集体社会资本与个体社会资本的比较中对个体社会资本的内涵和运作逻辑进行解释。

(一)集体社会资本及其缺陷

集体社会资本理论的相关文献可谓汗牛充栋,但最具代表性的便属帕特南对社会资本理论的实证考察。帕特南通过对意大利南北部政府绩效进行20年的跟踪研究,发现社会资本能够促进自发的合作,互惠规范和社会网络可以使信任相互传递,从而解决集体行动的困境,促进经济发展和提升政府绩效。互惠是规范最为重要的一种,普遍互惠是一种高度生产性的社会资本,它与高度密集的社会交换网络相连便产生信任,相互支持,使社会达致一种良性均衡。[8]总而言之,这种社会资本理论将信任、规范和网络看作社会资本的有机组成部分,三者相互支持、相互促进,它们共同构建起一套超越个人利益的集体性、观念性的社会资源。这种社会资本的存量是促进集体行动、经济发展、政府善治的共同能力。

这种社会资本理论的缺陷之明显使之招致的批评也不绝如缕,要而言之,有四种比较具有针对性的观点:第一,这种社会资本理论的概念本身一直没有被明确化,导致了实际运用中的含义模糊。第二,这种社会资本理论的原因和结果没有被明确分解开来,存在着循环论证。[9]第三,经济、社会和政治发展都是因为社会资本的存在,严重压缩了其他理论解释的空间,窄化了社会科学的研究范围,也忽略了社会资本发挥作用的社会、政治环境。[10]第四,这种将社会资本视作一个社会共同体的集体行动能力和公民精神,将信任、规范和网络理解成一个相互支持的有机整体,不能清楚地窥析到三者在时空中的张力与互动。[11]

(二)个体社会资本

个体社会资本即个人所能调动的社会关系的数量和质量,而且社会资本的社会学分析一直是以行为者之间的关系和行为者与团体之间的关系为分析基础的。布尔迪厄对个体层面的社会资本进行了最为系统的研究。他认为:“社会资本是实际的或潜在的资源的集合体,这些资源与持久性的网络的占有密不可分……这些关系的存在也许只能存在于实际状态之中,只能存在帮助维持这些关系的物质的和/或象征性的交换之中。”因此,社会资本实质上是其他资本类型的副产品,并不能独立于行动者所占有的经济和文化资本。由此可见,社会资本是和其他资本类型来组成社会结构,且不能独立于其他类型资本的资本形式。但是,社会资本具有转换性,它能在一定条件下相对成比例地转换成经济资本和文化资本[12]。

布尔迪厄的概念是工具性的,他关注个人社会关系所能带来的收益以及为了这种收益而不断努力。信任并不一定与规范、网络联系交融互促,也有可能在不断变迁的社会政治环境中产生难以调和的紧张。[13]

三、个体社会资本理论的个案实践考察

个体社会资本理论在当代社会科学领域的实践运用虽不像集体社会资本理论那么引人注目,但也不可谓不多。但是,既有研究主要存在于经济学和社会学领域中,而且主要聚焦于个人求职、教育质量等微观层面。从经济发展、政府治理等视角来考察的作品较少,而且基本都遵循着关系资源占有的数量和质量提供政经资源占有的特权,并最终阻碍经济发展的单线逻辑。[14]迈克尔·莱文对既有文献进行分析后,提供了较为系统、翔实的实证研究,鲜明地呈现了当前个体社会资本理论研究的基本逻辑。本部分借用迈克尔·莱文对印度拉贾斯坦农村经济特区的研究案例对该逻辑进行简单的阐释。

(一)案例背景

为应对1991年经济危机,拉奥政府开始推行经济自由化,将国民经济发展的重心转向知识经济、吸引国外直接投资和房地产,推动了国民经济的持续快速发展。经济特区如火如荼地展开则是经济社会快速变迁的一个缩影。经济特区对开发商和外商直接投资给予极大的税收优惠。印度作为一个带有浓厚邦联色彩的单一制国家,各邦政府享有很大的自主性。经济特区计划虽是中央政府的宏观规划,但具体的实施基本都下落到了邦政府。各邦政府为了经济绩效,主动在农村为经济特区项目进行征地以吸引开发商。2005年,拉贾斯坦邦政府为马恒达世界城经济特区在斋普尔外围的9个村征用3000英亩公共用地,2008年开始投入运转。

(二)案例梗概

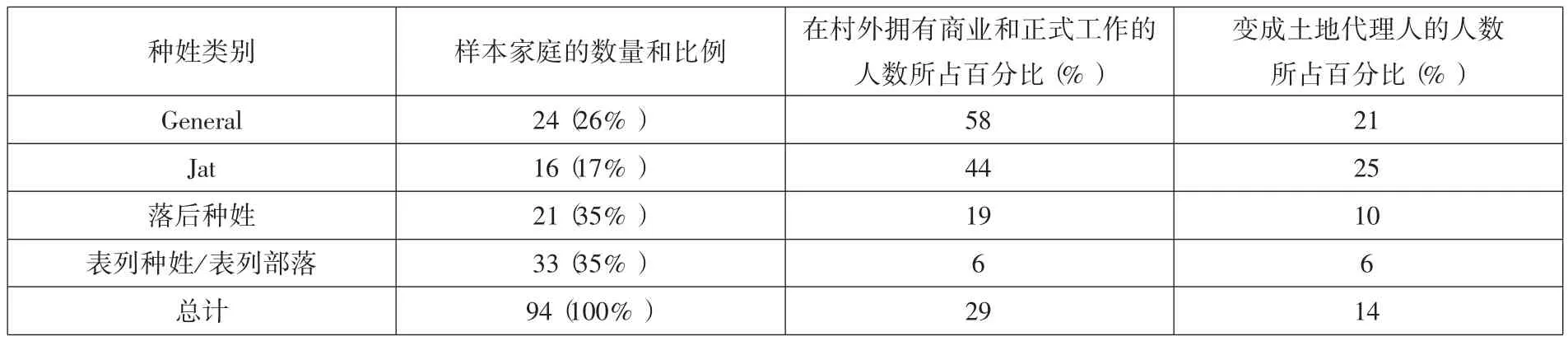

前工业化的印度农村完全处于一种由家庭、宗族和种姓所维系的血缘共同体状态,这导致了村民之间的特殊信任和对外人的普遍不信任。而开发商也由于对村民信息获取的社会距离和渠道限制,很难对他们产生信任,于是地方土地代理人则成为了促成土地交易的至关重要的信任枢纽。而这种信任的形成取决于土地代理人的外部关系网络。受访农村的社会联系分布情况如表1[15]:

很明显,虽然这些社会联系的不均衡分配不完全是沿着种姓界限划分,但也具有高度的重合性。2005年经济特区初在邦内实施之时,婆罗门种姓的Gaurav Sharma时任Orchhy村村长,曾在斋普尔做过多年的房地产生意,在斋普尔有着广泛的商业联系和众多的商业伙伴。他在斋普尔设立了自己的中介办公室,作为村民与外部投资上的联系节点,同时充当双方的信任银行,抽取厘金,并将所获资金重新购买土地和投资商业。而Shani Shinnapur村Jat种姓的Jagjeet Kumar则是一个年轻的中等代理人。Jagjeet曾在斋普尔做过几年司机,他凭借着这些联系,在房地产最蓬勃的那几年每个月也能促成20-25笔交易,每笔大约净赚12000美元,这足以让他在村里过上中等富足的生活。而最底层的代理人如Shani Shinnapur村表列种姓的Kapil Sharma,他与其表兄Kunal Mishra合作。Kunal负责搜寻投资人信息,而他负责联络村内另一个贫农Rohit Tondan的小块补偿地。最终在他们多次的登门拜访和茶馆沟通逐渐建立起信任之后谈成了这一笔生意,净赚26000美元。然而,Kunal以双重代理的缘由拒绝给Shani完全支付1%的厘金,但他的最终所获也能基本维持生存了。

Shani在获得第一笔土地交易厘金之后,生活水平暂时有所改善,但是很快就又陷入了经济困境。然而这次他却不会诉诸Kunal来进行双重代理,因为他已经对其失去了基本的信任。同样,Rohit在得知Shani以高额差价卖出了自己的自留地之后,也感到十分愤怒,并对Shani彻底失去了信任。这些都表明了一个十分严重的后果:土地代理人的信任被削弱了。失业的小农则彻底沦为无产阶级,眼睁睁看着他们土地的价格成指数级上涨。但他们却因互不信任而无法组织集体抗争,最终损害了拉贾斯坦农村地区的包容性发展。

四、对个体社会资本理论的质疑与反证

如上所述,要精确地定义个体社会资本必须从其与集体社会资本的对比与划分中入手。而前者与后者最大的区别就是前者将社会资本三要素视作相对独立的要件,在时空环境中会存在一定的互动与张力;而后者则完全将它们视作相互融合、相互促进的统一体,它们的存在能促进政治经济发展。迈克尔·莱文在对集体社会资本理论的梳理与批判中,着重提及了克里施纳(Krishna)对集体社会资本理论的实践应用。[16]并从上述角度对其进行批判入手,展开了自己的理论建构与案例研究。

我们先简要回顾一下克里施纳的实证案例,再对迈克尔·莱文的社会资本阻碍发展论进行学理批判。在批判的同时,我们引入克里施纳对此案例的后续研究,并从个体社会资本视角对其进行深度透视,最终驳倒个体社会资本阻碍发展论,实现对个体社会资本性质与功能的反证。

表1 社会联系和土地代理

(一)案例回顾

1.案例背景。利益代理和聚合本是政党的基本职能,但是拉贾斯坦邦和中央邦的基层政党组织十分薄弱,所以政党经常依靠种姓和庇护关系等前存的社会组织来实施选举动员。1997-2002年间,克里施纳对这两地的69个村庄进行了为期24个月的实地调研,发现过去20年间,印度农村的经济、政治结构和识字水平已经发生了巨大的变化。随着印度的民主扩散和经济发展,农村工业化却没有跟上节奏,绝大多数的村民靠农业无法生存,必须依靠政府提供的工作来维持支出,因此他们必须相互竞争来获取国家提供的工作。

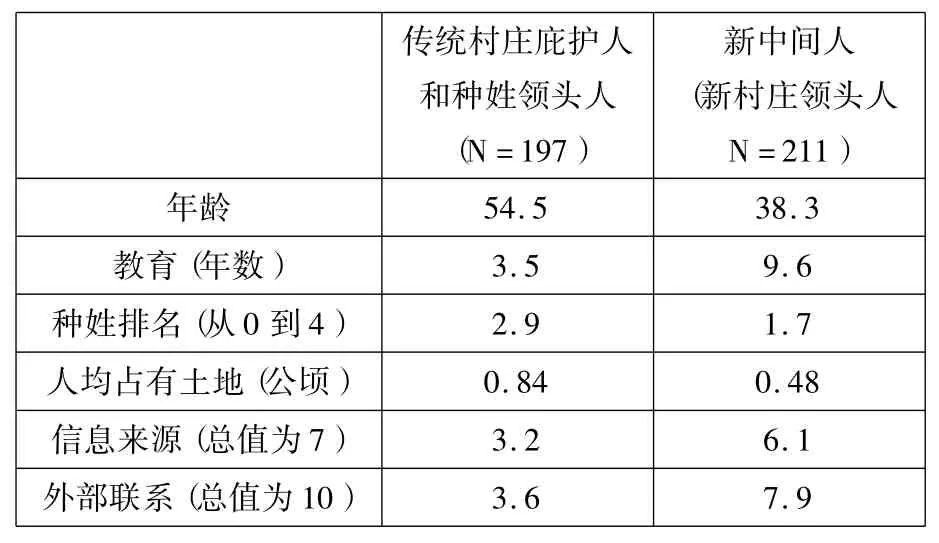

2.案例梗概。随着持续的民主扩散和经济发展,种姓领头人和旧庇护人(即大地主)愈发不能适应村民处理日常事务和政治参与的需求,而农村教育的普及、国家项目的扩展和激烈的政党竞争促发了新领头人的出现,并且强烈挑战着旧社会组织的地位。村庄的利益代理格局可参见表2[17]。

在最初的十八个月的调研中,研究者们居住在十六个村内部,并随机采访了2232个村民,每一个村民都是在最近的在编选民名册中随机抽样。如表2,村庄里面有多种多样的中间代理人,但是有超过60%的村民更愿意寻求新领头人的帮助,只有低于20%的村民更愿意寻求其他类型的中间代理人的帮助,远远少于前者。种姓领头人与传统庇护人的中间代理地位俨然已经被新领头人取代。新领头人既不是村内正式的或仪式性的权威,也没有挑战传统中间人的经济实力,更没有占有大量的土地。如表3[18],他们对传统中间人的相对优势完全在于教育水平和外部联系,而决定着他们与政客、政府的联系水平和应对能力,这使他们在村庄内部获得了强大的甚至压倒性的政治影响力。虽然,从表面上看,村民仍然十分依赖中间代理人来帮助他们处理日常事务和传递政治需求,但是中间人的性质已经发生了巨大的变化。他们从高种姓的种姓领头人和占据着大面积土地的大地主逐渐转变成了拥有着较高教育水平和外事联系能力的新政治经纪人。

表2 新村庄领头人和其他中间人

表3 60个村庄的新旧领头人的一般特征

新领头人在村庄内部的政治影响力日益取得主导地位,但是各种中间代理人人数众多,要想获得国家发展计划,他们的外部联系能力即代理能力则成了关键。与代理能力同样重要的是村内的社会资本水平,只有拥有足够代理能力的新领头人来激活村庄内部社会资本,村庄才能获得发展。

(二)对既有个体社会资本理论的批判与反证

通过上述案例的详细回顾,我们可以得知,克里施纳的分析逻辑基本可以用图1来表示。

图1 中间代理人视角

即在民主大幅扩散和经济急遽发展的许多发展中国家农村地区,政党等正式的中间联系组织的缺位导致了政党在选举动员中对地方领头人的依赖。同时,村民政治经济需求的转变使旧领头人不能胜任中间代理事务,而新领头人则成了村庄内部与政党、国家进行信息和经济传导的重要渠道,但他们促进村庄发展的作用必须通过村庄内部信任、团结才能发挥出来。可见, 这种社会资本理论建立在帕特南的集体社会资本理论的基础之上,但又与其有着显著的差异,而且也与迈克尔·莱文为代表的个体社会资本阻碍发展论有着本质的区别。

据笔者对迈克尔·莱文对克里施纳的理论批判的观察,前者至少存在着下面几点问题:

第一,他指斥克里施纳的“集体社会资本理论”中充满公共精神的新领头人与外部政客的交涉与代理是一种庇护行为, 与其理论内涵水火不容。其实,这种观点明显是将主观的理论建构与客观的现实存在相混淆。克里施纳对应波茨的“消极社会资本”概念,提出了自己独特的“积极社会资本”的概念,但他从未声称与强调这种理论就是“集体社会资本”理论。况且,这种“积极社会资本”理论与帕特南式的公民精神、社会团结其实有着较大的差别。将前者等同且隶属于后者, 属于强行的逻辑嵌套。一个外延较大的概念叫属概念,又称上位概念;一个外延较小的概念叫种概念, 又称下位概念。两种概念的关系则是属种关系。迈克尔·莱文将一种属概念强行划分到另一种属概念的种类之下,则很容易将主观与客观混为一谈。如他指责村庄中间代理人缺乏集体社会资本式的公共精神,但事实是克里施纳式的“积极社会资本”并不完全是集体社会资本,代理人也并不一定完全代表村民公共利益,他们完全可以从个人理性计算出发来与政客进行博弈,并同时为乡村谋得资源。

第二,他指斥克里施纳和帕特南等集体社会资本理论家对异常结果特别对待,但这种批判实际上是将集体社会资本和个体社会资本作“一刀切”式的两分。通常,理论家们为了理论建构的简易,往往将已有观点与既有研究作概念化的对立,并试图弥补既有文献的不足。迈克尔·莱文亦遵循着这种惯常的逻辑,对集体社会资本和个体社会资本作了概念化对立。并认为集体社会资本理应具有积极功能,个体社会资本理应具有消极功能,从而刻意忽略了克里施纳对个体社会资本的正反功能的阐释。其实,波茨早就注意到这个问题,在帕特南式社会资本理论在学术界如日中天的时候,他就警示大家不要忽略社会资本的消极作用,并以黑社会、黑手党等组织为典型例证提出了“消极社会资本”的概念。[19]按照这种工具理性逻辑,帕特南对连接型社会资本与粘合型社会资本的划分确实对社会资本的消极影响有视而不见之嫌,并且不将垂直社会关系视作社会资本。但是克里施纳对中间代理人的强调却不同此路数。依然遵循个体社会资本理论的理性选择逻辑,中间代理人的内外部联系对自身来说都是一种个体社会资本。旧土地代理人通过信息和社会关系的优势来谋取自身利益,损害了低种姓农民的利益,然而他们因对土地代理人的依附和锁定的关系而无法进行集体抗争。但是新代理人凭借足够的代理能力也为村庄带来了大量的利益,克里施纳从来没有掩盖和回避上述个体社会资本的消极功能,同时也着重强调了这种个体社会资本的积极功能。他较好地注意到了集体社会资本与个体社会资本在社会过程中的共存与互动,只是迈克尔·莱文在概念化的理论建构过程中,将不同层面的社会资本的正负功能做了截然的两分。

第三,个体社会资本理论最核心的逻辑是,个体社会资本即个人所能调动的关系、资源的潜力,个人关系力量的加总并不等于集体社会资本,两者并没有任何关系。而且,个人从彻底的理性计算出发来牟取自身利益,往往会损害共同体的信任和互惠规范,最终阻碍其发展。这种观点是研究者从特定时间段、特定地点的特定事件出发,从而总结出来的地方性知识。这种知识其实具有片面性和情境性。根据克里施纳的后续观察,旧有的村民—中间人—政客的联系链条是呈稳固的“金字塔型”的。政客以庇护性资源(resources for patronage)作为奖惩和控制下一层代理人的工具,每一层代理人都固定地支持、依附于某一政客,一直延伸至个体村民。这种自上而下的纵向博弈以下一层代理人的生存资源为筹码,所以具有极强的稳固性。但是,社会环境变化使得旧代理模式难以为继,而新村庄领头人的人数大大增加,他们如有任何欺骗村民和处事能力不足的迹象,随时都可能被村民换掉,在村内有着强大的政治号召力的新领头人与政客的联系模式亦是如此。于是,村民与政客的信息、利益传导机制由传统的“金字塔型”转变成了“沙漏型”[20]。这种上下均衡的博弈赋予了每一层代理人以退出机制,使得这种“沙漏型”联系机制极具动态性。村民们可以完全基于自身理性计算,选择和撤换代理人,形成自发的集体行动和 “问责机制”(依然符合图1的逻辑)。这样的话,村庄新领头人和所有理性个体村民们的个体社会资本也可以促进村庄共同体的团结和规范,并形成良性互动,最终促进村庄发展。

五、小结与思考

20世纪80年代以来,社会资本因其强大的解释力获得了国际社会科学界的热捧。但这种社会资本解释范式的流行几乎都是沿着帕特南式的公民精神路径,将其视作经济发展和政治民主的润滑剂。实际上,这种宏观化社会资本概念和逻辑与原初社会资本的概念和逻辑是大相径庭的。为了全面、准确地理解社会的内涵、属性与功能,文章从社会资本的概念发展史出发对其含义进行了历时性梳理和类型学分析。笔者认为将社会资本划分为集体社会资本和个体社会资本可以对当前的滥用和误读进行较为清晰的澄清。前者认为社会资本是能够推动协调行动、促进经济效率的信任、规范和网络等社会组织特征,而后者认为社会资本是个体占有的以信任和互惠规范为基础以获取特殊利益的社会网络。它们都共享着信任、规范和网络这三大核心要素。而后者即个体社会资本的研究并没有受到政治学、经济学界的足够重视。既有研究主要存在于经济学和社会学领域中,而且主要聚焦于个人求职、教育质量等微观层面。从经济发展、政府治理等视角来考察的作品较少,而且基本都认为关系资源占有的数量和质量提供政经资源占有的特权,在损害共同体规范和信任的同时最终阻碍经济发展,尤以迈克尔·莱文的研究较为典型。

文章从迈克尔·莱文的个案出发,阐明了个体社会资本理论的内在逻辑。并通过迈克尔·莱文对克里施纳的“积极社会资本”的批判及其理论建构逻辑出发,对其批判进行再批判。实际上,集体社会资本与个体社会资本作为概念工具,在实际运用时并不能截然地两分。微观、中观和宏观三个层面的社会资本并不排斥,而且相互作用。任何给定的问题都需要在三个层面上同时进行分析,只是有侧重之别。这样才能对作为社会结构主要过程的社会资本有一个全面的把握。[21]克里施纳的“积极社会资本”实际上是一种个体社会资本与集体社会资本的互动论,即宏观层面的集体社会资本与微观层面的个体社会资本在实践中相互影响,共同决定了社会资本的性质、功能与村庄共同体发展的结果。因此,文章通过对克里施纳的经典个案进行回顾和对其后续研究的观察,提出了一种对其“积极社会资本”的新解释视角,即从所有村民包括新领头人的个体社会资本出发,我们发现经济发展、民主扩散和教育普及使得旧的“金字塔型”的村民—中间代理人—政客的联系机制转变成了 “沙漏型”。每一级代理人(最低至村民)对上一级都有了自主选择和退出机制,形成了自发的集体行动和“问责机制”。那么,村庄的个体社会资本也能促进关系、信任和网络的良性互动,最终促进共同体发展。

最后,笔者就个体社会资本理论的研究范式谈几点思考。二战后,美国主导的“科学主义”、“行为主义”式的实证研究方法成为了社会科学界的主流范式。这种解释范式将个人在既定的制度和社会环境中的行为动机作为解释的重点,将个人作为最基本的分析单位。这种解释模式因其简洁性和普遍解释性而获得了强大的优势。但是,它也有明显的缺陷,即认同既有制度的同时,没有将其纳入解释的范畴。因此,它无法对制度进行深入的分析而往往容易得出线性的结论。20世纪60年代末至70年代,新制度主义的兴起试图对这种现象进行纠偏,而社会资本正是在理论家们重视研究非正式制度和政治文化的潮流中趁势而起。个体社会资本理论作为理性选择制度主义范式的一个极为重要的解释工具,一直没有能够调和个人理性计算和社会规范之间的紧张。而以迈克尔·莱文为代表的“个体社会资本阻碍发展论”则是从极端的理性选择视角出发,忽视了非正式规范发生的变化及其所起到的重要作用。而其所得出的结论,仅仅只能作为情境性的地方性知识。若要上升为一般性理论,还需要进行更长时间的调研、观察调研地点的社会环境变化,并通过系统的论证才能符合社会科学研究逻辑。

[1][8][美]罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].南昌: 江西人民出版社, 王列、 赖海榕译,2001,195-196,197,201-207.

[2][14]Beall,J.Valuing Social Resources or Capitalising on Them Limits to Pro-poor Urban Governance in Nine Cities of the South[J].International Planning,6(4),2001: 357–375.Cleaver,F.The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty [J]. World Development,33(6),2005:893–906.Desai,S.,&Dubey,A.Caste in 21st Century India:Competing Narratives[J]. Economic and Political Weekly,46(11),2011:40–49. Jeffrey,C. “A Fist Is Stronger Than Five Fingers”:Caste and Dominance in Rural North India[J].Transactions of the Institute of British Geographers,26(2),2001:217-236.

[3][法]布尔迪厄、帕斯隆.再生产:一种教育系统理论的要点[M],北京:商务印书馆.刑克超译,2002.

[4][法]布尔迪厄.区分:判断力的批判[M].北京:商务印书馆.刘晖译,2015.

[5][12][法]布尔迪厄.文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M],上海:上海人民出版社.包亚明译,1997,01.

[6][美]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础上册[M].北京:社会科学文献出版社,1990:345.

[7]Portes, Alejandro.The Two Meanings of Social Capital.Sociological Forum[J],Vol.15,No.1.2000.03:1-12.

[9][19]Portes,Alejandro.Social Capital:Its Origins and Application in Modern Sociology[J].Annual Review of Sociology,24:1-24,1998.

[10]马得勇、王正绪.社会资本、民主发展与社会治理[J].开放时代,2016(05).

[11][13][15]Micheal Levien.Social Capital as Obstacle to Development:Brokering Land,Norms,and Trust in Rural India[J],World Development Vol.74,2015:77-92.

[16][17][18]Krishna,A.Active social capital:Tracing the roots of development and democracy [M].New York: Columbia University Press,2002.

[20]Krishna,A.Politics in the Middle:Mediating Relationships between the Citizens and the State in Rural North India [A].In HerbertKitscheltand Steven I. Wilkinson(Eds).Patrons,Clients,and Policies—Patterns of Democratic Accountability and Political Competition[C].New York:Cambridge University Press.2007:141-158.

[21][美]托马斯·布朗.社会资本理论综述.木子西译,载李惠斌.杨雪冬主编.社会资本与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2000:79.

责任编辑:曹丽娟

F061.3 文献标志码:A

1008-6323(2017)04-0052-07

王健,武汉大学政治与公共管理学院硕士研究生。

2017-06-26