民办高校本科生1+1+1+n导师制创新创业人才培养模式构建探析

曹秀丽

摘 要 在高校向应用型、职业化教育转型背景下,随着民办高校本科生数量日益增多,其人才培养模式构建已是民办高校面临的严峻问题。本科生导师制被实践证明卓有成效。从民办高校本科生学习特点和发展规律入手,对本科生导师制人才培养模式的构建意义、内涵、内容、导师的责任界定和激励机制进行探析,最终构建“1+1+1+n导师制”创新创业人才培养模式。希冀通过本文研究,为民办高校本科生创新创业人才培养模式提供意见和建议。

关键词 本科生导师制;民办高校;创新创业人才

中图分类号:G647 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2017)14-0143-03

Studies on Construction of Innovative and Innovative Personnel Training Mode in 1+1+1+n Tutor System for Undergraduates of Private Colleges//CAO Xiuli

Abstract With the increasing number of private undergraduates, the

private colleges have to solve the quality of their personnel training. Undergraduate tutor system proved to be effective. This paper starts

from the learning characteristics and development rules of undergra-duates in private colleges, analyzes the connotation, content, tutor responsibility definition and incentive mechanism of undergraduate tutor system, and finally constructs 1+1+1+n Tutor System Innova-tive Personnel Training Mode. Through the research of this paper, we

hope to provide a reference for the undergraduate students of private universities to cultivate innovative entrepreneurship.

Key words undergraduate tutorial system; private colleges; innova-tional and enterprising talents

1 前言

本科生导师制作为高校教书育人的重要载体和提升本科教学质量的重要“抓手”,其实施与推行具有重大的现实意义[1]。本科生导师制在西方高等教育中得到充分发展,并形成全面的理论体系[2]。我国的本科生导师制始于2002年的北京大学,随后浙江、上海、江苏、山东、吉林、黑龙江等地的重点公办高校相继尝试发展本科生导师制。民办高校则是在公办高校之后开展本科生导师制相关研究。由于本科生导师制的人才培养模式研究和实践时间较短,故其仍处在起步阶段[3],尤其是在导师与指导学生人数比例配备严重不足、导师职责范围界定模糊、导师考核制度和激励机制缺乏以及导师制模式实施有效性等方面的研究,仍存在诸多问题[4-5]。因此,对民办高校开展本科生导师制的理论研究,有着较高的理论价值和实践意义。

2 民办高校实施本科生导师制的意义

有助于学生的心理和生理健康成长 民办高校本科生相较公办高校本科生的特点有:基础知识薄弱;自主学习能力较差;自尊心强,但易自卑、自信感不强;社会实践机会少,创新创业能力较差,职业素质不高等。因此,从某种意义上说,民办高校本科生更需要导师首先在生活和学习上的“引导”,而不仅仅是传统认知的知识传授和能力培养。

激励民办高校教师不断进行教学改革 民办高校本科生数量不断增加的同时,本科生对知识的需求层次不断提高,对施展自己才能的愿望愈加强烈,对学校提供社会实践、科研项目和学科竞赛等平台的需求更多,对授课教师的授课内容、授课方法和授课手段等要求更新颖、更实用化。因此,民办高校教师只能通过与学生的频繁互动,清晰本科生的知识探索、能力培养需求和职业发展目标,尊重本科生的发展规律,不断进行教学改革,增强与其他高校教师和企业技术骨干的沟通交流,才能满足当今本科生的成长和发展需求。

有利于助推创新创业人才的培养 本科生导师制通过导师对学生有针对性、全方位、全过程的专业规划和职业规划,学生更易养成良好的学习习惯,更加清晰自己的职业发展目标,进而提高自身的创新创业就业能力。学生综合素质的提高,创新创业成果的增多,就业率的提升,也是民办高校进行招生的名片。因此,本科生导师制是民办高校培养创新创业人才的有力推手。

3 本科生“1+1+1+n導师制”的内涵与结构模式

本科生入学伊始,学校即有计划、有目标地配备具有相关经验的导师。本科生导师需要在全面了解人才培养目标、专业教学计划、课程设置、教学内容、学生特点的基础上,以学生自主选择和自主学习为出发点,为学生做好全方位、全过程的思想引导、心理疏导、生活指导、专业和职业生涯规划,帮助学生建立目标导向激励方案,重点培养学生的创新意识、创新能力、创业能力和就业能力。本文中的“1+1+1+n导师制”人才培养模式可以进行如下阐述。

第一个“1”为民办高校自身的辅导员导师、专业导师、心理学导师、创业导师和就业导师等。民办高校导师的主要职责为:协助本科生尽快适应大学生活;指导本科生做好专业、创业和就业规划;为本科生提供创业、社会实践和参加技能竞赛等提高创新创业能力的平台;引导本科生顺利毕业或继续深造;跟踪评价毕业生的就业和创业信息,以改善后续本科生指导工作。导师的职责内容纳入其业绩考核。学校可以采取教师以“导”抵“教”或“辅”的激励机制,以提高教师参与和做好导师工作的积极性。endprint

第二个“1”为聘请的有经验的兼职公办高校专业导师。公办高校在图书资源、教学信息化设施、硬件建设、教师资源、科研交流、本科生人才培养时间和经验等方面具有显著优势。公办高校导师的主要职责为:拓宽本科生的专业知识;引导本科生参与科研项目;协助指导本科生创业、参加社会实训和技能竞赛等。

公办高校教师一般课时任务少、科研任务重,因此为了能够聘请这些有经验的公办高校导师,民办高校可以采取“公办、民办高校导师共同制作精品课程、民办高校导师分担公办高校导师科研任务”的做法,以达到教师“资源共享、互帮互助、共同提高”的目标。此外,公办高校与民办高校可以开展本科生联谊活动,以达到本科生之间“取长补短,共同成长”的目标。

第三个“1”为聘请的有经验的兼职企业技术骨干。“校企合作、产学研一体发展”,不仅是高校培养创新创业、应用型和复合型人才的迫切需求,也是企业技术革新、提高竞争力和可持续发展力的重要途径。企业导师的主要职责包括:指导专业课程的设置;定期做学术讲座;为学生提供实训、实践基地;协助学生建立创业工作室、设计工作坊;为学生提供毕业论文(设计)选题;指导学生顶岗实习等。

为了提高企业导师参与本科生导师制模式的积极性,建议采取以下激励措施:

1)民办高校可以与企业签订长期合作协议;

2)高薪聘请教授级高工作为学院院长,监督和指导民办高校本科生导师制的具体实施;

3)高校教师和企业技术骨干共同申请国家和省级课题,共同提高科研能力;

4)两者进行技术联合开发,形成自主知识产权,共同赢得经济效益;

5)高校教师利用学术优势和学校图书信息资源,为企业解决技术难题和革新难题;

6)学生利用实践机会,为企业完成项目基础工作,节省企业的人力资本。

此外,企业导师可采用网络(如微信群)等智慧手段指导本科生,提高企业导师指导本科生的有效程度。

“n”为不同年级段、不同定位、不同培养目标和数量可变的本科生。为了充分尊重本科生的自主选择权、本科生的兴趣和发展意愿,可在本科生大一学期末的时候对他们进行分组。遵照本科生和导师双向选择的原则,构建“1+1+1+n导师制”团队,进而开展专业学习、职业规划、科研项目和企业实践等一系列的工作,最终实现民办高校本科生创新创业人才培养的目标。

4 本科生“1+1+1+n 导师制”创新创业人才培养模式的内容

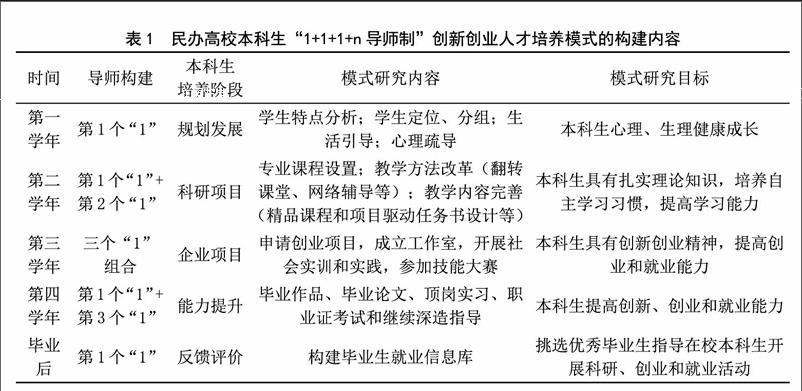

根据本科生的学习特点和发展规律进行时间段的划分,大致可以分为成长阶段(大一)、专业学习阶段(大二)和能力提高阶段(大三、大四)。基于本科生学习阶段的划分,其相应的培养模式内容见表1。

1)大一阶段的学生主要是尽快适应大学生活和崭新的学习环境,以及根据自身兴趣和将来就业意向,在导师的协助下做出自己的学业和职业发展规划。因此,这一阶段主要是民办高校自己的导师(包括辅导员导师、专业导师和心理学导师等)根据学生特点对学生进行生活引导、心理疏导和学业方面的定位及分组(即模式中“n”的确定),以达到让本科生在这一阶段心理和生理健康发展。

2)大二阶段的学生以专业学习为主。借助公办高校与民办高校“专业对口资源共享、专业教师互助”平台,对民办高校本科生的专业实施指导。本科生以小组的形式参与导师的科研项目,导师则通过与学生在项目中的互动,逐步完善专业课程设置、教学方法改革(翻转课堂、网络辅导等智慧教育模式)和教学内容的完善(精品课程和项目驱动任务书设计等),进而达到本科生具有扎实理论知识、培养自主学习习惯和提高学习能力的目标。

3)大三阶段的学生以企业项目实践为主。这个阶段将通过校企合作导师、公办与民办高校导师联合,引导学生申请创业项目、模拟成立工作室、开展社会实践和实训,以及参加各种技能竞赛,以达到提高本科生创新、创业和就业的能力。

4)大四阶段的学生以顺利毕业和就业为主要任务。此时依靠校企合作导师指导学生的毕业选题、毕业作品设计、顶岗实习和职业资格证考试等,民办高校导师则指导本科生毕业论文的编写和进一步的深造教育等,以进一步提高学生的创新和就业能力。

5)本科生毕业后的信息统计,由民办高校导师单独完成。这部分工作主要是为了选择优秀毕业生反哺在校本科生,同时也可以评价本科生导师制模式的有效程度。

5 本科生“1+1+1+n 导师制”创新创业人才培养模式构建总结

1)民办高校为了解决自身的生源问题,满足国家和地方创新创业就业人才培养目标,加强师资优势建设需求和解决自身可持续发展问题,亟待尝试卓有成效的本科生导师制人才培养模式。

2)文章以本科生的学习特点和发展规律研究为基础,以尊重本科生自主选择为原则,以本科生的专业学习、职业和就业规划为核心,对本科生“1+1+1+n导师制”创新创业人才培养模式的内涵进行界定,并明晰了三个“1”导师的职责内容和激励机制。

3)基于本科生的年级发展特点和需求,对本科生“1+1+1+n导师制”创新创业人才培养模式的内容进行详细阐述。文章提出的教学方法改革(翻转课堂、网络辅导等智慧教育模式)和教學内容的完善(精品课程和项目驱动任务书设计等),可从很大程度上缓解本科生导师制中的师生比配备严重不足的问题。

4)民办高校本科生导师制人才培养模式尚处于摸索阶段,希冀本文较系统的理论研究能起到抛砖引玉的作用,探索出更高效的人才培养模式。

参考文献

[1]刘济良,王洪席.本科生导师制:症结与超越[J].教育研究,2013(11):53-56.

[2]张峥.本科生导师制人才培养模式及实施体系研究:以某大学为例[D].北京:首都经济贸易大学,2010.

[3]闫瑞祥.我国本科生导师制存在的问题及其改革[J].教育发展研究,2013(21):73-76.

[4]吴晓红,王敏,强添刚.“1+1+n导师制”创新创业人才培养模式的构建:以东北林业大学交通学院为例[J].黑龙江高教研究,2013(7):151-153.

[5]秦家沛.本科生导师制模式的构建与思考[J].教育与职业,2009(36):38-39.endprint