《四民月令》与“存问耆老”

■文/弋戈

《四民月令》与“存问耆老”

■文/弋戈

中国古代是农耕社会,拥有灿烂的农耕文明。《四民月令》是一部重要的农事典籍, “四民”指的是“士、农、工、商”4个阶层。它不但记述了大量关于农业生产经营的珍贵史料,还能从中一窥古代关注民生、尊老敬老的实践。

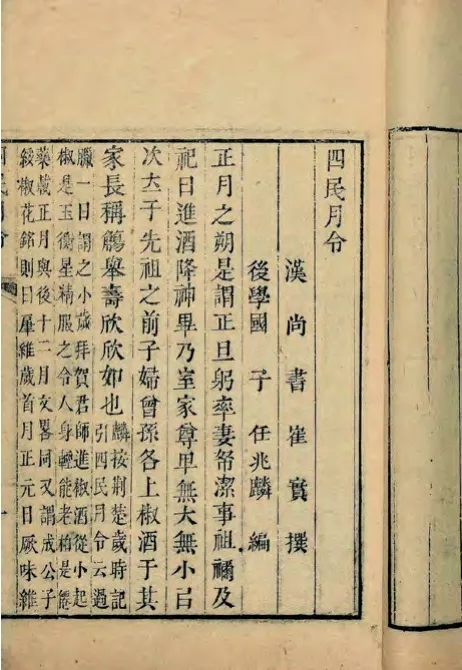

《四民月令》乃东汉崔实所著,是一本月令体裁的著作,即按一年12个月的次序,将一个家庭中的生产、生活事务,作有秩序、有计划的安排。这些家庭事务,大体可以区分为3类:一是家庭生产和交换;二是家庭生活(包括祭祀、医药养生、子弟教育、住房和器物的修缮保藏等方面);三是社会交往(包括存问、尊老、振济、丧葬等)。

《四民月令·一月》:“谒贺君、师、故将、宗人、父友、友亲、乡党耆老。”《四民月令·三月》:“冬谷或尽,椹麦未熟,乃顺阳布德,振赡穷乏,务施九族,自亲者始”;《四民月令·九月》:“存问九族孤寡老病不能自存者,分厚彻重,以救其寒”;《四民月令·十月》:“五谷既登,家储蓄积,乃顺时令,勅丧纪,同宗有贫窭久丧不堪葬者,则纠合众人,共兴举之……”《四民月令·十一月》:“研水冻,命幼童读《孝经》……”;《四民月令·十二月》:“事(按指祀冢)毕,乃请召宗族、婚姻、宾旅。讲好和礼,以笃恩纪;休农息役,惠必下洽。”

本文重点讲述古代的“存问”之举。根据《四民月令》记录:“存问九族孤寡老病不能自存者……”大意是说,在每年九月份的时候,应对老人进行探望慰问,关心他们的生活疾苦,赐予粮食和衣物等救济。

古代的养老对象分为两大类,大夫以上、有德望的长者称为国老,普通百姓中年长贤德者及烈士父祖为庶老。据《礼记·王制第五》所言:“有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠;夏后氏养国老于东序,养庶老于西序;殷人养国老于右学,养庶老于左学;周人养国老于东胶,养庶老于虞庠。虞庠在国之西郊。”

早在春秋时期,晋文公就确立了扶助和厚养老人的政策。其后,晋悼公为表孝悌,笼络民心,亲自召见70岁以上老人代表,以国君之尊对老人代表进行参拜,还尊称老人们为“父亲”。

及至汉文帝时期,“存问”正式以礼制的形式确立。皇帝或亲自到耆老家中表示慰问,或专门派遣使者“存问”老人,或诏令地方官员慰问耆老。

从《四民月令》可以一窥古代关注民生、尊老敬老的实践

史载唐太宗曾亲访许州,慰问一名百岁老人,向其讨教长寿养生之道,并授予老人“朝散大夫”的五品荣誉职务,以示对“存问高年”的重视。唐太宗在位期间,共颁布养老诏令28次之多,其中巡视地方探望慰问老人并同时颁布养老令的情形,多达17次。

明清时期,皇帝诏令地方官员“存问耆老”的事例也不胜枚举。明成祖巡狩期间,下令礼部派遣使者“存问”沿途州县的老人,对80岁以上的老人赐予酒肉,90岁以上的加赐丝帛。清代《大清律例》规定,对90岁以上老者,地方官员要经常“存问”。

通观古代尊老养老的“存问”之策,主要包括3个方面的内容:首先,对“存问耆老”进行考察,形式包括帝王亲临、派遣使者存问、由地方官慰问等。其次,对尊养孝老的突出代表给予旌表奖励,如授田优抚、复除赋役等。最后,授爵给老者,并赏赐布帛、粟谷、衣服、几杖、安车等高龄物品,主要恩赐对象为在朝元老以及致仕官员,对普通老者则赏赐一些基本生活保障用品,以体现统治者借助尊老养老政策维护政权统治的意图。■