拉米夫定耐药对α-2a干扰素HBeAg阳性慢性乙型肝炎疗效的影响

李国云,孟丽萍,季雪良,张 伟,龚 力

(江苏省昆山市第一人民医院感染性疾病科,江苏 苏州 215300)

拉米夫定耐药对α-2a干扰素HBeAg阳性慢性乙型肝炎疗效的影响

李国云,孟丽萍,季雪良,张 伟,龚 力

(江苏省昆山市第一人民医院感染性疾病科,江苏 苏州 215300)

目的探讨拉米夫定耐药对α-2a干扰素抗HBV疗效的影响。方法 选取2013年1月~2016年12月我科门诊及住院收治的e抗原阳性的慢性乙型肝炎患者共57例,其中基因型耐药(A组)16例,临床耐药(B组)20例,未接受过抗病毒治疗(C组)21例设为对照组,所有患者均在内科综合治疗的基础上用α-2a干扰素治疗26周。治疗结束后观察乙肝病毒学指标HBVDNA、HBeAg阴转率、e抗原血清转换率及血清ALT恢复情况。分析拉米夫定耐药不同阶段对α-2a干扰素抗HBV疗效的影响。结果 共53例患者完成干扰素26周治疗。其中A组15例,完全应答率26.7%(4/15),HBVDNA阴转率73.3%(11/15),ALT复常率86.7%(13/15),e抗原阴转率40%(9/15),e抗原血清转换率26.7(4/15);C组患者19例,完全应答率31.6%(6/19),HBVDNA阴转率84.2%(16/19),ALT复常率89.5%(17/19),e抗原阴转率47.4%(9/19),e抗原血清转换率31.6(6/19);B组患者19例,完全应答率5.26%(1/19),HBVDNA阴转率36.8%(7/19),ALT复常率42.1%(8/19),e抗原阴转率15.79%(3/19),e抗原血清转换率5.26(1/19),临床耐药阶段患者均低于基因耐药阶段和初始治疗患者(P<0.05)。结论 α-2a干扰素治疗e抗原阳性慢性乙型肝炎患者,拉米夫定基因耐药者疗效优于临床耐药者,且基因耐药者与初治者疗效相同。

α-2a干扰素;HBeAg;基因型耐药;临床耐药

拉米夫定抗HBV治疗能降低转氨酶水平,改善肝组织学状况,提高e抗原血清转换率,延缓肝纤维化,减少肝癌的发生率,但拉米夫定易致病毒耐药,其过程一般表现为应答阶段、基因型耐药阶段及临床耐药(表型耐药)阶段。我们通过比较基因耐药阶段、临床耐药阶段及初始治疗3种状态下的e抗原阳性的慢性乙型肝炎患者α-2a干扰素治疗应答情况,来探讨拉米夫定不同耐药阶段对干扰抗HBV疗效的影响。

1 资料与方法

1.1 病例选择及分组

全部病例均为2013年1月~2016年12月我科门诊及住院的慢性乙型肝炎(e抗原阳性)患者,符合2015年中华医学会肝病学分会和感染病学分会制订的《慢性乙型肝炎防治指南》的慢性乙型肝炎诊断标准(HBeAg阳性)。所有病例符合下列条件:1)血清HBsAg、HBeAg、HBcAb均阳性,且HBeAb阴性,血清HBVDNA≥1.0×104IU/ml。2)年龄>18岁。血清总胆红素(BiL-T)<25 μmol/L,血清ALT≤5ULN。3)同时排除其他病毒感染、疾病本身波动或正处于HBeAg血清转换期等。所有病例无心、肾、糖尿病、甲状腺及神经精神系统等疾病史。所选病例共57例,其中基因型耐药16例(A组),为在拉米夫定治疗过程中HBVDNA负载量较治疗前≤2log同时伴有血清ALT好转但继续治疗再无明显改变,通过HBVDNA测序证实有HBV基因突变(YMDD变异)的患者;临床耐药20例(B组),为在拉米夫定治疗过程中HBVDNA负载量在下降到某一水平后又上升至少1log,伴或不伴血清ALT反跳,也证实有YMDD变异的患者;同期以往未接受过任何抗病毒治疗的e抗原阳性慢性乙型肝炎患者21例(C组)为对照组。

1.2 治疗方法

3组病例均在内科综合治疗(保肝、降酶治疗)基础上给予干扰素α-2a(商品名:安福隆,天津华立达生物工程有限公司)治疗(肌肉注射),开始12周500万U/d,后14周500万U/L,隔日1次,共治疗26周。

1.3 观察指标及疗效判断

参考2005年中国慢性乙型肝炎防治指南[1],疗程结束后观察血清HBVDNA载量、HBeAg阴转率、e抗原血清转换率及血清ALT复常率。疗效判分为应答、部分应答和无应答。

1.3.1 YMDD检测(PCR-序列分析法)

根据HBV病毒基因组保守序列设计引物扩增包括HBVS基因和P基因突变模序的片段,PCR产物直接进行序列测定,检测突变类型。引物:P1:5’-CCTGCTGGTGGCTC CAGTTCAGGAACAG-3’;P2:5’-AAGCCCCAACCAG TGGGGGTTGCGTCA-3’;94℃保温5 min后40次循环,72℃延伸7 min,反应完毕后,取10ul扩增产物进行琼脂(1.5%)凝胶电泳。选取阳性PCR产物,进行测序。

1.3.2 HBVDNA负载量检测

采用实时荧光探针定量(RC-PCR)法检测,定量范围500~109IU/mL,定量准确度为±100%。定量结果采用对数平均值(lgHBVDNA)的方法计算HBVDNA平均拷贝数。

1.3.3 血清ALT检测

全自动生化仪检测。

1.4 统计方法

2 结 果

57例患者符合入组条件并自愿入选。在治疗8~20周时A、B组各1例,C组2例因不良反应脱落。53例计入统计结果,A组15例,年龄(34.8±4.6)岁;B组19例,年龄(31.8±3.9)岁;A、B两组患者HBVDNA变异位置和类型为rtM204I/V(C区)±rtL180M(B区)。C组21例,年龄(35.2±4.2)岁。性别、年龄和治疗强ALT和lgHBVDNA基线水平无差异(P>0.05)。

2.1 血清学指标的转换情况

2.1.1 疗程结束后HBVDNA的阴转率

A组11例HBVDNA阴转(HBVDNA定量≤500 IU/mL),阴转率73.3%(11/15),2例无下降;B组7例HBVDNA阴转,阴转率36.8%(7/19),4例无下降或有上升;C组16例HBVNDA阴转,阴转率84.2%(16/19),余3例HBVDNA无下降。A、C组HBVDNA阴转率比较无统计学意义(P<0.05)(表1)。

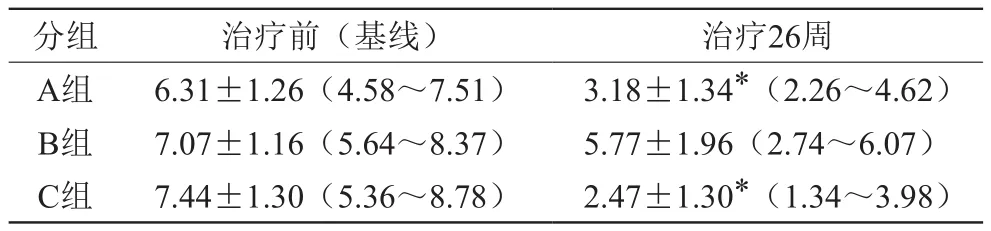

表1 治疗前后HBVDNA载量变化(lg,±s)

表1 治疗前后HBVDNA载量变化(lg,±s)

*与基线比较,P<0.05

分组 治疗前(基线) 治疗26周A组 6.31±1.26(4.58~7.51) 3.18±1.34*(2.26~4.62)B组 7.07±1.16(5.64~8.37) 5.77±1.96(2.74~6.07)C组 7.44±1.30(5.36~8.78) 2.47±1.30*(1.34~3.98)

2.1.2 肝功能恢复情况(血清ALT应答)

干扰素治疗结束后观察ALT复常(≤40 U/L)。A组13例,ALT复常率86.7%(13/15),1例稍下降;B组8例,ALT复常率42.1%(7/19),3例无改变或有上升;C组14例,复常率89.5%(17/19),2例无改变或有上升。A、C组与B组比较有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

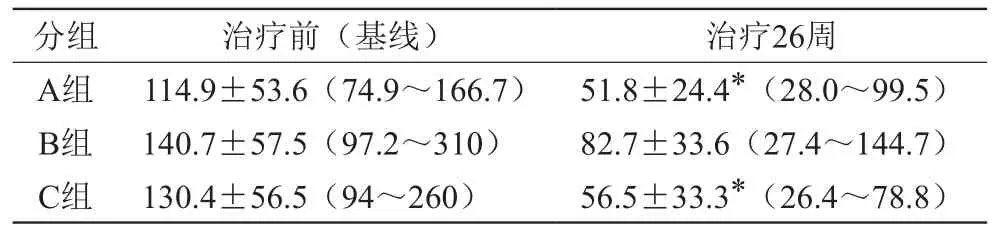

表2 治疗前后ALT变化(U/L,±s)

表2 治疗前后ALT变化(U/L,±s)

*与基线比较,P<0.05

?

2.1.3 HBeAg阴转率及e抗原血清转换率

A组9例HBeAg阴转,其中4例发生e抗原血清转换,血清转换率为26.7%(4/15),B组3例HBeAg阴转,其中1例发生e抗原血清转换,血清转换率为5.26%(1/19),C组9例HBeAg阴转,6例发生e抗原血清转换,血清转换率为31.6%(6/19)。3组中发生e抗原血清转化率A、C组比较无统计学意义(P>0.05);A、C组分别与B组比较有统计学意义(P<0.05)。

2.2 完全应答与部分应答

各组完全应答率:A组26.7%(4/15);B组5.27%(1/19);C组31.6%(6/19);部分应答率:A组66.7%(10/15);B组73.7%(14/19);C组63.2%(12/19);无应答率:A组6.7%(1/15);B组15.7%(3/19);C组10.5%(2/19)。统计学分析完全应答率:A、C组间无统计学意义(P>0.05);A、C组分别与B组比较有统计学意义(P<0.05)。部分应答率:3组间比较均无统计学意义(P>0.05)。

2.3 不良反应

3组病例在治疗初1周内,49例有不同程度发热,T37.5~39.6℃,并出现类流感样症状,对症处理后均逐渐消失。血白血病计数减少19例(1.8~3.7×109/L),服用升白细胞药物后多维持在3.4~4.8×109/L,3例脱落患者均因白细胞计数低于2×109/L,且服用升白细胞药物后仍不上升,但停药3周后随访白细胞计数均逐渐恢复正常。

3 讨 论

目前拉米夫定仍是治疗慢性乙型肝炎比较安全有效的抗病毒药物[2],经1年治疗HBVDNA阴转率可达60~70%,HBeAg阴转率达22%,HBeAg/HBeAb转换率18%,ALT复常率72%,但拉米夫定治疗1年耐药发生率16~32%,3~4年的耐药率可达49~66%[3],HBV在发生耐药后对拉米夫定的抗病毒作用减弱或无作用,耐药主要有3中类型即HBV基因型耐药、病毒学突破和临床耐药。目前普遍认为干扰素对拉米夫定耐药患者疗效不佳,特别是临床耐药患者多项研究显示拉米夫定治疗失败者其DC、Th1、CTL等细胞及细胞因子功能明显下调,这类人群干扰素并不能像在正常人一样激起高的Th1反应[4]。对于拉米夫定耐药患者的抗病毒治疗目前国内外主要采用其它核苷类似物(如恩替卡韦或阿德福韦酯等)替代或联合治疗[5],但其它药物发生耐药等问题并未解决。研究发现在临床耐药阶段更换其它核苷类似物耐药发生率高。因不能清除肝组织内HBV cccDNA,故不能解决HBeAg/anti-HBe转换率低,持续应答率低等问题。有研究表明“先耐药后换药”可能导致多重耐药的出现[6]。本研究通过耐药分阶段对比研究,分析了拉米夫定耐药不同阶段即基因耐药阶段和临床耐药阶段对α-2b干扰素治疗的53例HBeAg阳性慢性乙型肝炎患者中基因型(YMDD)耐药阶段患者15例,其中4例发生完全应答,10例有不同程度血清ALT好转或HBVDNA负载量下降(部分应答),另1例完全无应答;19例临床耐药阶段患者中2例出现完全应答,3例无应答;19例初治患者中6例出现完全应答,而有2例无应答。同时还显示干扰素治疗后无论是HBVDNA阴转率、ALT复常率还是HBeAg/anti-HBe转换率,发生临床耐药患者均低于基因耐药阶段和初治患者(P<0.05)。因此,提示在拉米夫定抗HBV治疗过程中,我们应当定期检测患者血清HBVDNA,如持续不降或再次升高需及早进行HBVDNA测序,并应当在出现临床耐药前进行治疗方案的调整,而用α-2b干扰素替代抗HBV治疗可获得较好疗效。

[1]中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南[J]中华实验和临床感染病杂志2015,9(5):570-89.

[2]潘 静,陆伦根.核苷类似物初始治疗慢性乙型肝炎患者疗效和安全性的网络Meta分析[J].实用肝脏病杂志,2017,20(1):29-33.

[3]拉米夫定临床应用专家组.拉米夫定临床应用专家共识[J].实用肝脏病杂志,2005,8(1):60-4.

[4]李志勤,余祖江,等.慢性乙型肝炎患者拉米夫定耐药模式及耐药后体内免疫环境的改变[J]慢性病学杂志.2010,12(07):577-9.

[5]何登明,毛 青.拉米夫定治疗慢性乙型肝炎患者Th1/Th2平衡的影响及意义[J]中华肝脏病杂志,2004,12(8):495-6.

[6]李 红,王志毅,等.恩替卡韦治疗拉米夫定失效的慢性乙型肝炎患者5年的临床疗效[J].中华肝脏病杂志,2009,17(5):338-341.

R512.6+2

B

ISSN.2095-8242.2017.042.8294.02

本文编辑:王雨辰