高师汉语言文学专业国学课程的开发与设计

王立增

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

高师汉语言文学专业国学课程的开发与设计

王立增

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

当前高师院校汉语言文学专业的课程缺乏综合性的本土文化类课程,国学课程可以弥补这一不足。国学课程可以延续传统文化,还可以提升专业核心能力,在政策和学理方面均有依据。国学课程体系的开设应包括原典类、通说类、拓展类三类,必修10门课,选修5门,共30学分。教学过程中,应注重诵读原典,采用“问题-探究”型教学方法,创建多元有效的国学交流平台,教学评价应动态化、多元化。另外,还应该理性看待国学,以切实可行为第一要务,绝不“作秀”等。

师范院校;汉语言文学专业;国学课程

关于高校教学中要不要实施国学教育,近年来曾有过激烈讨论,至今还没有形成一致看法。笔者以为,各级各类高校应根据自身的人才培养目标来确定是否施行国学教育,比如,师范院校就有必要开设一些国学课程。彭筱青的《国学教育在高师院校中的教育价值及实施构想》[1],张泓平的《师范院校实施国学教育的研究》[2],桑秋杰、陈建的《高师院校国学教育与人才培养研究》[3]等论文对于师范院校开设国学课程已进行过探索。不过,这些成果大都立足于师范院校的所有专业讨论开设国学教育的问题,多属于“素养教育”或“博雅教育”。本文则进一步探究师范院校汉语言文学专业如何开发和设计作为“专业课程”的国学教育,因情况更为复杂,也就更需要谨慎对待。

一、开设国学课程的必要性

当前各级师范院校汉语言文学专业的课程设置,除思想政治、外语、体育等公共课外,专业课程大致分为三个板块:语言学(包括古代汉语、现代汉语、语言学概论及相关选修课)、文学与写作(包括中国古代文学、现当代文学、外国文学、文学概论、写作及相关选修课)、教师教育(包括教育学、心理学、班级管理、语文教学论、教育实习及相关选修课)。这样的课程体系表面看来细致全面,实际上存在一些不足:(1)以“学科知识”为本位,不是以“学生”的发展为本位。(2)严格学科边界,几乎不涉及哲学、历史等知识,背离了文史哲不分家的传统学术路径,使学生缺乏整体观念。(3)文学类课程采用“概论”与通史的教学模式,泛泛而谈,缺少对原典的接触与体悟。(4)引进了大量西方语言学理论和文学理论,削足适履地分析中国语言和文学,而本土文化却变成了鸡肋。(5)碎片化、板块化、浅俗化严重,缺乏综合性的、有深度的课程。

出现这种情形主要因为我们长期以来深受前苏联和西方学术及教育模式的影响,致使培养出来的人才整体素养不高、家国意识不强、人文情怀不够、专业忠诚度欠缺,而这样的“人才”奔赴各地中小学从事语文教学,又会影响到下一代的健康发展。要改变这一现状,笔者以为应在高师汉语言文学专业中增设“国学课程”板块。其原因如下:

首先,延续了几千年的中华文明需要传承,而国学正是中华文明的遗产和载体,高师汉语言文学专业开设国学课程,可以进一步继承和发扬中华文明。20世纪,人们曾对国学有过怀疑、否定甚至是放弃,但时至今日,在中国的教育普遍受到西方文化冲击的背景下,我们不得不把目光投向传统国学,只有国学才是彰显民族特色、凝聚国人力量的一剂良药!国学课程的开设,不仅能延续和发展文化遗产,而且还能在下一代中培育国家认同感与民族自信心。

其次,立足本土文化与国学思维,发掘汉语言文学专业的特色,提升专业核心能力。汉语言文学专业的培养目标是要让学生“具备扎实的汉语言文学基础和良好的人文素养,熟悉汉语及中国文学的基础知识”[4]86,这显然在强调对本土文化的掌握与运用。我们并不反对吸收一些西方的先进理论和方法,但汉语言文学以中国特有的方块汉字为表达媒介,由独特的中国文化孕育而出,典型代表了中国人的思维方式与书写习惯,西方的学术思想与教育体系难以呈现。国学课程的加入,尤其是通过对原典的研读、对古代汉语和古人思想的了解,学生可以加强对汉语言文学的深入掌握与熟练运用,正确使用汉语和汉字,具备良好的作品解读能力及表达能力,从而使专业核心能力得到进一步提升。

复次,国学作为统整课程与综合课程,能够打破森严的学科壁垒,弥补因课程条块分割带来的不足。国学课程博大精深,包含哲学、文学、语言学、历史学、思想史、教育学、心理学等众多门类,可以让学生具备整体的学术观念、全面的知识架构和跨学科的视野。更重要的是,国学直抵心灵,直指人性,直面社会,其中蕴含着中国人自身关于生命、自然、社会、教育等多方面的智慧,可以为学生打好思想根基,对于培养学生的理想人格和职业奉献精神、建构学生的人文情怀和家国意识、提升学生的整体素养和教学能力大有裨益。

最后,继承中文专业开设国学的传统,满足当前社会对国学的渴盼。自从我国建置现代意义上的大学以来,许多高校的汉语言文学系就曾称为“国文系”“国学院”等,有的高校开设大量的经学课程,像早期的北京大学、清华大学、燕京大学等都是以国学教育和国学研究著称。如今台湾、香港的一些高校依然沿用这种模式,中文类专业仍开设传统的国学课程。近些年,大陆一些高校如清华大学、中国人民大学、武汉大学、山东大学、山西大学等纷纷成立国学院或国学研究中心,开设专门的国学班。高师院校汉语言文学专业也应继承这一传统。汉语言文学专业开设国学课程不但具备相关的师资力量,而且学生通过对古代汉语、中国古代文学等课程的学习,也为国学课程的开设与接受打下良好基础。汉语言文学专业的大部分师生对国学课程的开设报以较高的热情。笔者曾以江苏师范大学文学院的师生为主体进行过问卷调查,大部分教师持赞成意见,70%左右的同学愿意学习国学;而笔者在与兄弟师范院校的同行交流中,大多数人也支持这一做法。近年来全社会掀起了一股“学国学”的热潮,但学习的内容和方法却良莠不齐、令人堪忧,有的中小学甚至强行让学生背诵《三字经》《弟子规》等,这显然是对国学的误解,急需高师中文专业开设国学课程进行正面积极的引导。

二、国学课程体系规划依据与具体设计

(一)国学课程体系的规划依据

1.政策依据

2014年3月教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,要求“把中华优秀传统文化教育系统融入课程和教材体系”,“深入学习中国古代思想文化的重要典籍,理解中华优秀传统文化的精髓”。2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,明确要求“推动高校开设中华优秀传统文化必修课,在哲学社会科学及相关学科专业和课程中增加中华优秀传统文化的内容”。汉语言文学专业中开设国学课程,符合国家当前关于精神文化建设的政策,也符合教育部门制定的各项规划和教育目标,能够纳入到汉语言文学的课程体系中。

2.学理依据

首先是关于“国学”的问题。据陈来《近代“国学”的发生与演变》一文说,“国学”的概念是1905年由邓实、黄节等人最先提出,近代“国学”的定义有三种,一是“遭遇西方文化的冲击之前,中国原有的思想文化与学术体系”,二是“以国学为中国传统文化的简称”,三是指“国学的研究”[5]119—146。现今流行的几部著名的国学概论或通论类著作,国学包括的内容不同。章太炎的《国学概论》[6]由“国学概论”和“国学略说”组成,前部分主要叙述中国经学、哲学、文学的发展演变,后部分讲述小学、经学、史学、诸子和文学的基本知识,基本上涵盖了中国的传统文化。钱穆在《国学概论·弁言》说,国学“特为一时代的名词,其范围所及,何者应列国学,何者则否,实难判别”[7]1,其书所述主要为经学、诸子、魏晋清谈、佛典翻译、宋明理学、清代考据学等。刘毓庆的《国学概论》沿袭章太炎先生的分类,认为小学、经学、史学、诸子、文学五个方面“构成了国学的全部”[8]11。曹胜高的《国学通论》[9]一书主要述及儒学与经学、史部、子学、集部、佛学、道教、古典艺术学、文字音韵训诂、天文地理学等,内容极为广泛。综合以上各家看法,“国学”的主体应是以儒家经典及诸子学为本根,旁及小学、史学、文学、佛道等各方面内容的传统文化,国学课程的开设应以此为依据。

其次是关于课程规划的理论。在国学课程的开发与设计过程中,应尽量吸收国内外先进的课程规划理念,如以泰勒原理为规范,融入后现代主义课程理论中的“反思”“对话”等因素,强调“课程结构”“过程模式”及“4R”标准等。在具体操作过程中,主要依据的理论有三:一是打破以前的“学科本位课程”,强调“学生本位课程”,把学生作为“整体的人”进行素养教育,而不仅仅教给他们事先确定的、冷冰冰的学科知识;二是制定“文化参与”的课程,课程应从一元文化走向多元文化,应“从学科隔阂的‘封闭’文化走向兼收并蓄的‘杂学’文化”[10]258—262,国学课程以传统文化为基础,帮助学生认识文化的复杂性与多样性;三是统整课程理论,如弗雷斯特·W·帕克(Forrest W.Parkay)等人引用美国国家教育研究所1984年的相关报告说,“师生应该整合各种不同学科的知识”[11]388;钟启泉指出学科课程的弊端是“经验片段化”与“知识割裂化”,学科统整“则软化了学科之间的界限,整个课程的目标在于探讨中心主题”[12]92—94,国学具有综合性特点,可以统整历史学、文学、语言学等多种学科,促使学生的整体素养得以提升。

(二)国学课程体系的具体设置

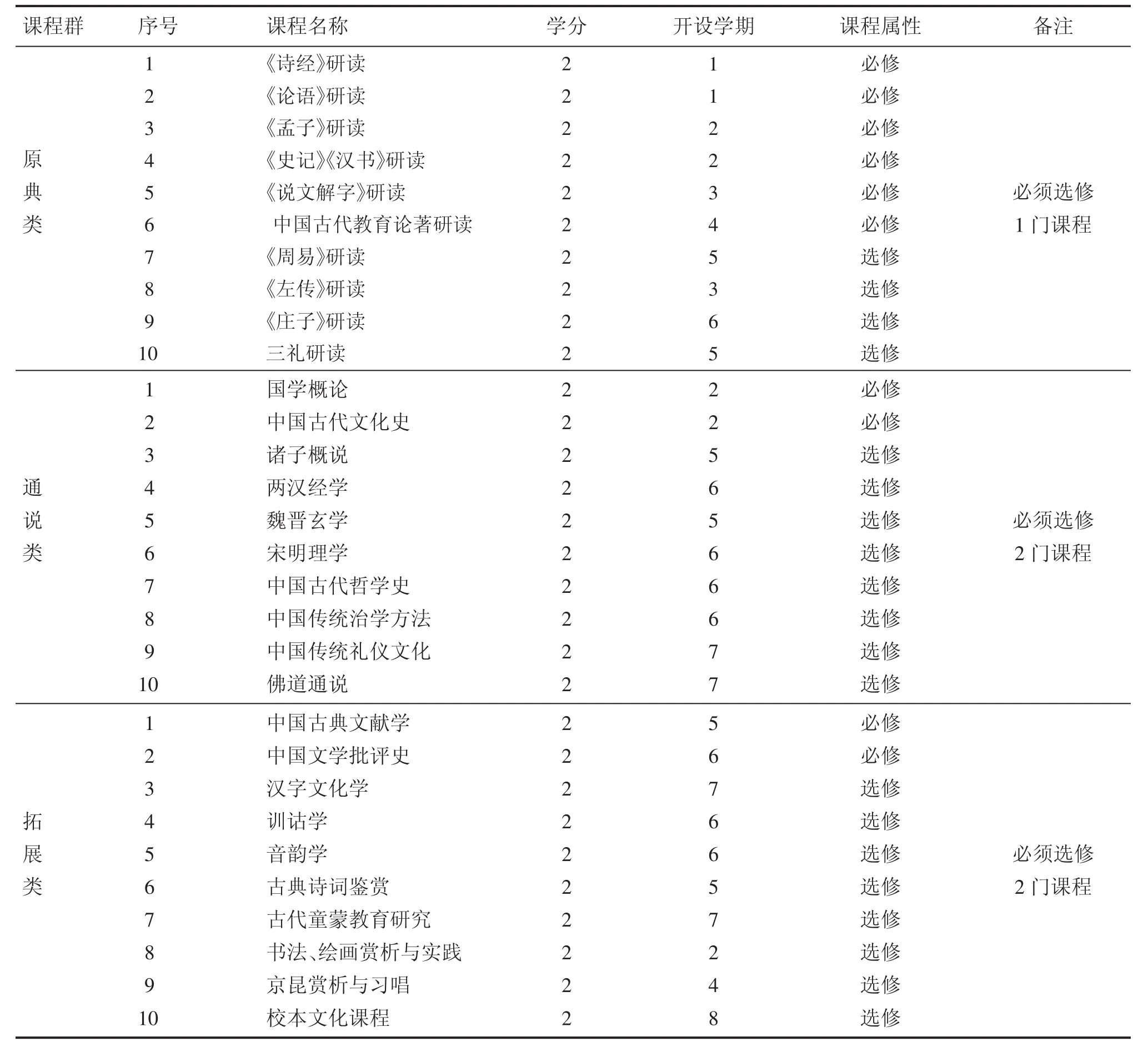

汉语言文学专业开发与设计国学课程,既要与原来的课程体系及学生固有的知识进行协调,又要考虑到高师汉语言文学专业的特点及学生的兴趣、需求、就业去向等,因此,国学课程设置应涵盖广泛,开阔学生的文化视野,提升学生的整体素养,同时还要灵活多样,可供学生进行选择。笔者以为,应设置三类“课程群”,一是原典类,主要是阅读、理解和体悟国学经典著作;二是通说类,主要是阐发国学的精髓,训练学生的思维方式;三是拓展类,主要是加深对汉语言文学的理解,拓展国学素养,有益于学生以后从事学术研究或中小学语文教学工作。每类“课程群”设有必修课和选修课,应修够要求的学分。国学课程体系具体设置见表1。需要说明如下:

第一,国学课程分为必修和选修两类。必修课程为10门,其中原典类6门,通说类2门,拓展类2门。选修课程20门,共选修5门,其中原典类4门,应选修1门;通说类8门,应选修2门;拓展类8门,应选修2门。国学课程共开设15门,30学分,目前汉语言文学专业的总学分一般为160分左右,国学占19%,不至于喧宾夺主,也不会增加学生的负担。在15门课程中,其中7门课程为原典阅读,主要是改变以往学生很少读原典的局面,加强对原典本身的理解。

第二,设置大量选修课主要是为了促进学生的个性化发展。学生可以根据自己的兴趣爱好及人生规划,选修有利于自身发展的课程。比如,有意于进一步考研深造的学生建议选修偏重于学术性的课程,如“中国传统治学方法”“训诂学”等,将要从事中小学语文教育的学生建议选修偏重于国学素养的课程,如“古典诗词鉴赏”“书法、绘画赏析与实践”等。

第三,“校本文化课程”可以因地制宜,开设与本地独特文化相关的课程,增强学生的乡土意识和家国情怀。

第四,国学课程不仅与核心课程①依据2012年教育部高等教育司所编的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》,汉语言文学专业的核心课程是文学概论、中国古代文学、中国现代文学、外国文学、语言学概论、古代汉语、现代汉语、写作。不冲突,在一定程度上促进和加深了对核心课程的学习,尤其对中国古代文学、古代汉语、文学概论等课程的学习有所帮助,而且能开阔学生的视野,训练学生的思维方式,提升学生的整体素养和专业核心能力。

三、国学课程的教学方法与评价

高师院校汉语言文学专业开设国学课,其教学不能继续沿袭传统的“灌输式”“注入式”和“一言堂”,而要更新教育理念,激发学生的学习兴趣,引导学生积极主动地发现知识,将国学的学习变成为一种体悟和内化的过程,从而使“传统文化”的精髓真正沁入学生的心灵。

第一,诵读原典,正本清源。国学课程的学习首先应立足文本,建构并形成“阅读经典”的理念,唤醒文本中潜藏的“召唤结构”及各种信息,“书读百遍,其义自见”,尤其像《诗经》《论语》《孟子》《左传》等曾浇灌中国人心灵的著作应采用“诵读”之法,让学生直接把握和体悟先哲的思想与精神。如果课时有限,可以采用课堂上讲读重点篇目和课后阅读相结合的方法。只有将这些经典文本烂熟于心,才真正领略到国学的真谛,提高学生的心性修养和人文底蕴。

第二,“问题-探究”型教学。倘若学生没有“问题—探究”的过程,那么,对国学的学习依然停留在传统私塾的教学方式上,效果必然不佳。因此,在诵读原典的基础上,应鼓励学生自己提出问题,然后在教师的引导下学生进行讨论,形成自己的看法。教师不应该强求学生得出一致的结论,也不应该将自己的观点强加于学生。在学生“学习—探究”的过程中,教师解读时需把握好阐释的尺度和原则,不必苦求微言大义,也不必钻进故纸堆,进行琐碎考证或纠缠于各种异说,以免引起学生的畏惧感。教师应该对这些经典作正面的、现代的解读,点到为止,向学生说明难于索解之处或是异说之处,以待日后再作探究。

表1 国学体系课程设置

第三,创建多元有效的交流平台。国学课程的教学中,一定要转变传统的教学观念,把单纯枯燥的教学转化为师生、生生之间的交流体悟过程,使教学活动成为一个对话场域,通过对话交流,重建一种国学教育的话语系统。这就要求在教学过程中开辟课堂以外的教学环境,创建多元有效的国学交流平台。在科技日益发达的今天,我们完全可以利用网络、微信等手段,设立“国学教育网站”“国学聊天室”等,让学生可以随时发表自己的想法,互相辩难,相互激发,资源共享,共同提高,从而把显性的课堂教学与交流活动中的隐形教育有机融为一体,将学习日常化、生活化,收到良好的教学效果。

第四,利用先进的教育媒介和多样化的教育手段。国学教育应利用先进的教学媒介如多媒体教学、网络教学、影像教学等,引发学生学习的兴趣。教育手段和教学方式更应该多样化,除课堂教学、课后交流外,还应该采用翻转课堂、微课、慕课形式;开设系列讲座,邀请国内外著名的国学专家开设专题讲座,让学生接触到国学研究的前沿;举办大学生国学沙龙、书院式辩难和大学生国学讲演,以提升学生的口头表达能力;举行国学展览、国学宣传及相关的国学活动,开展各种国学竞赛,形成学习国学的良好氛围;鼓励学生进行社会调查或校外访学,让学生走出书斋,开阔学生的视野,锻炼学生适应社会的能力。

第五,加强感悟,沟通“古—今”。国学教育的目的在于学生主体德性的提升,并以此贯穿于专业技能教育中,因此,要改变传统的“知识—记忆型教学”模式。事实上,学习是一种对知识的发现、理解与建构的过程,亦是一种反思与实践后所获得的经验,正如钟启泉所指出的,“学习即行为的变化”“学习即意义的生成”“学习即生存的感悟(洞察)”“学习即智慧的对话”“学习即文化性实践”[13]73—79。对于国学课程的学习更是这样,应注重学生的体验与感悟,理解并吸收其中的智慧。而且,国学产生与流行的时代与今天不同,一定要将古代的文化语境、文化信息解码至当下,寻求并建立传统知识与现代学科、专业能力之间的关联,使其升华,让学生在感同身受中理解国学,方能吸收其有益因素。

第六,注重“隐性”教育的作用。如果说课堂教学属于“显性”教育的话,那么,教学环境、学校活动、师生交往、班风校训等都属于“隐性”教育,它们会影响学生的学习效果。在国学课程的开发过程中,应重视“隐性”教育的作用。比如,带领学生去一些富有文化积淀的景区旅游参观,举行一些成人礼、传统节庆之类的礼仪活动,开办一些讲坛、书院等,创设教习国学的场域,营造一种学习传统文化的氛围。

关于国学课程的评价,除采用一些传统的考查、考试手段外,还应该动态化、多元化。其评价目的不仅仅在于考查学生对“知识”的掌握和理解,更重要的是,看这些知识是否已转化为学生自身素养的一部分。因此,在评价过程中要减少突击考试,重视过程性评价和形成性评价,重点检查学生在平时学习过程中的自我反思与能力提升;应采用多种评价手段,如课堂发言、国学讲演、礼仪实践、写读书笔记、撰写学术论文等都可以成为评价方式;还要加强实践性环节,考察学生在人文素养和思想道德方面的成长,及时监督,真正实现国学教育的育人功能。

四、国学课程开设实践过程中应注意的问题

从一定程度上说,课程是文化传统与教育制度相结合的产物,它既要满足和适应社会与时代的需求,又要符合当下的制度规定。在高师汉语言文学专业开设国学课程,虽然以前在一些高校中文专业中曾有过类似的教学实践,但毕竟时代变了,面临的形势不同,教育的要求越来越高。因此,开发国学课程,还是应该持严谨和认真的态度,不可随意为之。

第一,理性看待国学。今天在高师院校开设国学课程,是在现代教育机制下汉语言文学专业课程体系的组成部分,应采取学术中立的立场,本着科学的态度,切不可与政治意识形态挂钩,走激进主义道路,也不能产生重道轻器的迂腐思想,盲目信仰教条,抽象化地灌输道德观念,更不能将国学“庸俗化”和“快餐化”。不可否认,国学中有一些附会穿凿之说和糟粕成份,这就需要我们有所批判,有所扬弃,有所发展,而不是全盘接受。我们应该理性看待国学,真正领会国学真谛,继承和发扬国学精神。

第二,立足学情,以切实可行为第一要务。国学所涵盖的内容浩如烟海,高师院校汉语言文学专业在开设国学课程的过程中,应该立足于校情与学情,从师资、教学资源、学生就业等实际情况出发,不能好高骛远,贪多求博,设置难以实现的教学内容和教学目标,也不能过分追求形式,搞出一套繁琐的礼仪程式。国学教育应该一切为学生着想,一切从学生出发,重视教学效果,重视培养质量。

第三,力求创新,绝不“作秀”,不搞“理论先行”。国学课程的开设绝不能与现代教育割裂,回到以前私塾的老路,正如毕天璋指出的,“将国学教育与现代教育接轨,融入现代教育的体系之中,成为现代教育的一个有机组成部分。只有这样,国学教育才能健康持久地存在和发展下去”[14]49。不仅如此,还应该创新教育理念,改革教学模式,但是,创新不是“作秀”,不能追求轰动效应,以故意吸引媒体或教育行政部门的关注。我们不可避免地要吸取国学、教育学、课程论、教师教育等方面的各种理论,但绝不“理论先行”,不为任何理论做注脚。

第四,不可“为开课而开课”。国学课程具有整体性、综合性的特点,实现的是育人、提升素养与专业能力等多项功能,应在教学过程中注重其内在的完整性及教育功能的多样性,不能无序设课,造成课程之间“堆积木式”的叠加,也不能“换汤不换药”,将原先的选修课改头换面,依然采用僵化老套的教材与简单落后的教学手段,完全是为了开课而开课。

第五,鼓励教师和学生展开国学研究。只有在深入研究的基础上,才能更深入地认识国学,推进国学的现代化转换。但今天的研究,应是现代学术意义上的研究,应在熟读深思、融汇贯通之后进行阐发,避免琐碎考证,做一些毫无意义的“死学问”,同时还应关注当下的社会现实,经世致用,不要在象牙塔和故纸堆中讨生活。

第六,稳步推进。目前,国务院学科规划中还未设“国学”或类似学科,有的专家呼吁设立“国学”学科,甚至主张将“国学”提升为一级学科。笔者以为,在当前的形势下,高师院校专门设置“国学”本科专业尚不够成熟,因为其实践性不够,就业面较狭窄,但可以在研究生阶段进行设置,以培养专门的国学研究人才,将来毕业后以充实高校的国学课程师资。

总之,我们希望在高师院校汉语言文学专业开设国学课程的设想能引起各个方面的关注,对此应开展实证研究,改变目前“各自为战”或等待观望的状态;教育行政部门应尽快制定出科学合理的规划,编著相关教材,并付诸于教学实践,以传承中华文明,贯彻《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》的精神,避免在全球化的浪潮中迷失自我!

[1]彭筱青.国学教育在高师院校中的教育价值及实施构想[J].中国电力教育,2008,(11):14-15.

[2]张泓平.师范院校实施国学教育的研究 [J].大连教育学院学报,2010,(2):36-38.

[3]桑秋杰,陈建.高师院校国学教育与人才培养研究[J].长春师范学院学报,2013,(1):109-110.

[4]中华人民共和国教育部高等教育司.普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012年)[M].北京:高等教育出版社,2012.

[5]陈来.近代“国学”的发生与演变[M]//陈来.中华文明的核心价值——国学流变与传统价值观.北京:生活·读书·新知三联书店,2015.

[6]章太炎.国学概论[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[7]钱穆.国学概论[M].北京:商务印书馆,1997.

[8]刘毓庆.国学概论[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[9]曹胜高.国学通论[M].北京:北京大学出版社,2015.

[10]万伟.课程的力量——学校课程规划、设计与实施[M].上海:华东师范大学出版社,2017.

[11][美]弗雷斯特·W·帕克,埃里克·J·安科蒂尔,戈兰·哈斯.当代课程规划[M].孙德芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[12]钟启泉.论“学科”与“学科统整”[C]//钟启泉.课程的逻辑.上海:华东师范大学出版社,2008.

[13]钟启泉.概念重建与我国课程创新——与《认真对待“轻视知识”的教育思潮》作者商榷[M]//钟启泉.课程的逻辑.上海:华东师范大学出版社,2008.

[14]毕天璋.国学教育热——对中国思想文化传统的新的认同[J].河南教育学院学报,2006,(4):46-50.

The Development and Design of Sinology Course in Chinese Language and Literature in Normal University

WANG Li-zeng

(School of Arts,Jiangsu Normal University,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)

At present,the courses of Chinese language and literature in normal universities are lack of comprehensive local culture courses,and sinology course can make up for this deficiency.It cannot only inherit the traditional culture,but also enhance the professional core competence,which has the basis in policy and theory.The sinology curriculum system should include three categories:original category,general category and extended category.There are 10 required courses and 5 optional courses,totally 30 credits in the curriculum system.In the process of teaching,more attention should be paid to reading the original classics and adopting"question-inquiry"teaching method to create a multi-effective platform for the communication of Chinese culture.The evaluation of teaching should be dynamic and diversified.In addition,the following issues should be paid attention to:the rational view of Chinese culture,the first priority of practical action,elimination of"show"and so on.

normal university;course in Chinese Language and Literature;course in sinology

G642.0

A

1673-1972(2017)05-0150-06

2017-06-05

江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015A008);江苏师范大学教研项目“汉语言文学(师范教育)专业开设国学基础课程的研究”(XJG201235)

王立增(1975-),男,甘肃天水人,教授,硕士生导师,博士,主要从事中国古代文学研究。

(责任编辑 王 昕)