复句视野下因果复句表因标记的性质及虚化

李乃东

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

复句视野下因果复句表因标记的性质及虚化

李乃东

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

古汉语因果复句中单音节表因标记的词性认定历来存在分歧。有些学者处理为连词,另有学者认为是副词,至今学界对这些表因标记的身份没有形成一致意见。要确定它们的词性,必须分析它们各自语法化过程及其所需的句法语义条件,同时还须得到“平行虚化”的佐证。研究表明:因果复句的单音节表因标记在具备虚化为连词的句法语义条件,并得到“平行虚化”佐证的前提下,承认它们连词属性的做法是合理的。

复句;关联标记;词性;语法化;平行虚化

复句标记又称复句关系词语,它们既能构成特定复句句式,又能标记特定语义关系。如:“因为……所以……”构成因果句式,标记因果关系;“如果……那么……”构成假设句式,标记假设关系等。汉语连词的主要功能是连接复句分句,但有连接功能的语法成分却不限于连词。邢福义把汉语复句关联标记分为四种:句间连词、关联副词、助词“的话”、超词形式。关联标记用法比较灵活,它们既能单独使用,又能配对使用。复句后续分句标记的性质比较容易判定,但前行分句标记的性质却存在分歧。汉语连词最直接的语法化来源是副词,因此因果复句表因标记有副词和连词两种不同认定。究竟哪一种看法更为合适呢?为解决这个问题,本文将探讨这些单音节表因标记虚化的句法语义条件,并借助“平行虚化”进行佐证,以期对其有更新的认识。

一、平行虚化

平行虚化是一种在汉语实词虚化过程中十分普遍的现象,它对研究汉语虚词演变具有重要意义。洪波在《论平行虚化》一文中对平行虚化现象作了比较全面的论述。“所谓的平行虚化,是指不同词汇单位由于分布在相同的句法环境中受到相同的因素的影响,从而出现方向相同的虚化。”[1]98平行虚化分为两种:一种是实词意义相同,句法语义环境相同,产生平行虚化;一种是实词意义不同,句法语义环境相同,产生平行虚化。前一种是主要类型,后一种是次要类型,虽不普遍,但不罕见。平行虚化反映的结论有二:“其一,分布于相同的句法语义环境中的词汇单位,如果发生虚化,其虚化的方向也必相同,即同分布者必同发展。其二,分布于相同句法语义环境中的词汇单位,如果其中有发生虚化的,那么其他的词在没有别的因素影响的情况下迟早会发生虚化。”[1]109-110

“平行虚化”对认识汉语实词虚化具有重要的参考价值。本文将利用这一规律分析因果复句单音节表因标记性质及虚化问题。

二、因果复句及单音节表因标记

(一)因果复句的界定

汉语有无复句一直存在争议,我们认为复句有其存在的必要性,它对部分连词的产生有重要影响。单复句划分是语法界的一大难题,至今没有一个公认标准。为此,我们把因果复句作如下界定:

句法上,因果复句由原因与结果两部分构成,两部分之间具有相对独立性,不能有任何句法上的隶属关系,不能同时包含于另外的语法结构;原因与结果可以是词、短语、小句等语法成分;两部分之间要有一定间隔①形式上没有间隔的紧缩式因果复句暂不讨论。,书面上体现为逗号、分号等非终止性符号。

语义上,前后两部分必须具有因果关系,即一部分表原因,一部分表结果。二者必须同时具备,不能缺少任何一个,否则整个复句语义就会不完整。因果关系是广义因果关系,包括因果、推断、假设、条件等小类。

形式上,根据有无关联标记,因果复句分为有标因果复句和无标因果复句。本文主要研究有标因果复句“由因及果”语序中的单音节表因标记。

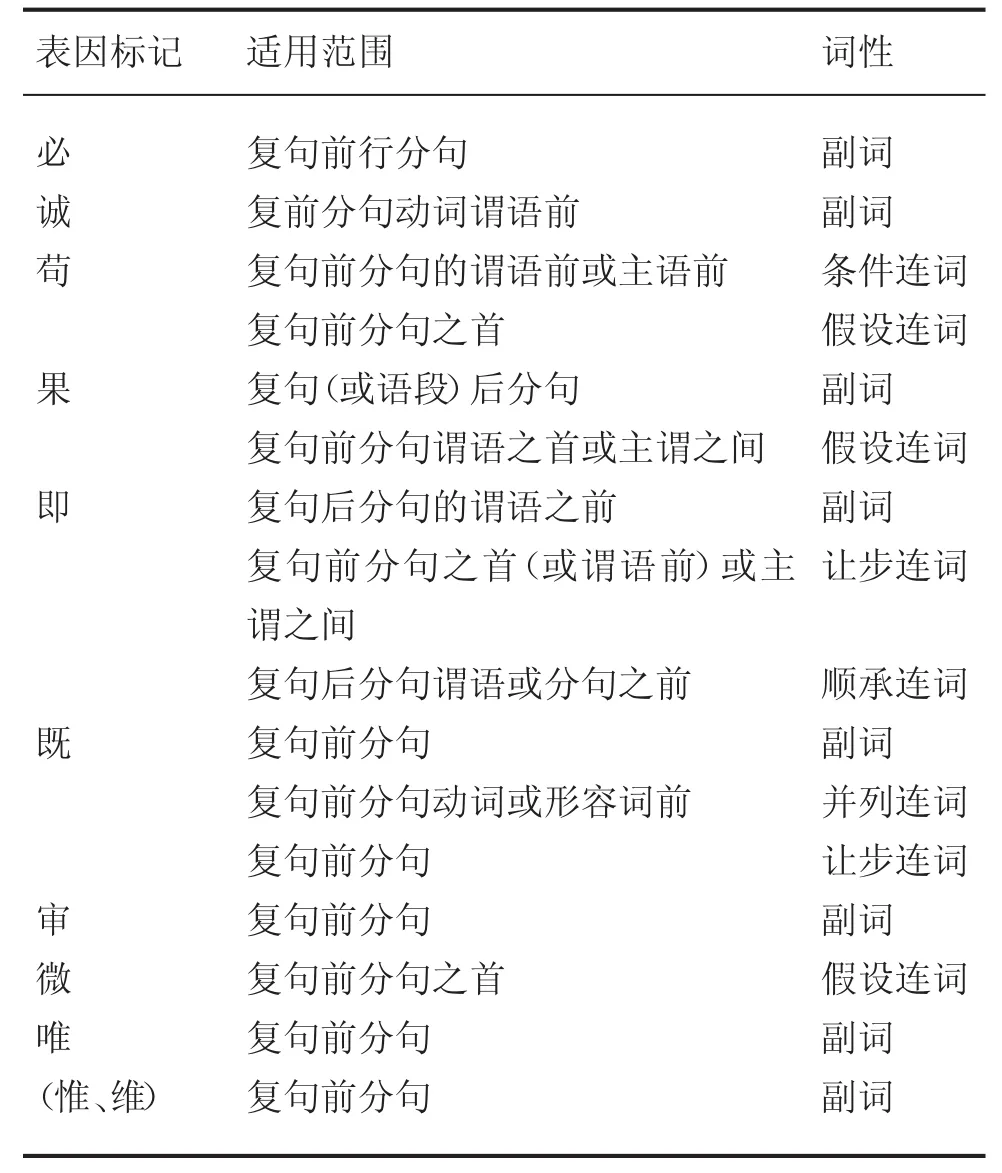

(二)表因分句单音节标记

各类词典工具书对因果复句单音节表因标记的词性的认定各不相同,本文以何乐士主编的《古代汉语虚词词典》①何乐士主编《古代汉语虚词词典》,语文出版社2006年版。为主要参考,搜集到11个单音节表因标记。综合如表1所示②此处只列与复句有关的注释。。

表1 因果复句单音节表因标记统计表

这11个单音节词都能在因果复句中充当表因标记,但词性判定却不相同。它们所处句法语义环境相同,有些是连词,有些则是副词。其他工具书的处理也不一致,可见大家对它们的词性判定存有分歧。学界多侧重于单个关联标记虚化过程的研究,而极少关注这个问题。

三、单音节表因标记的虚化过程

从副词到连词的演变是词汇进一步虚化的表现,影响汉语实词虚化的条件是多样的。刘坚、曹广顺、吴福祥把条件总结为四种:句法位置的改变、词义变化、语境影响、重新分析。洪波概括为认知因素和句法语义因素两方面。解惠全、洪波认为:“实词的虚化,要以意义为依据,以句法地位为途径。也就是说,一个词由实词转化为虚词,一般是由于它经常出现在一些适于表现某种语法关系的位置上,从而引起的词义的逐渐虚化,并进而实现句法地位的固定,转化为虚词。”[2]下面我们从四个方面分析单音节表因标记的语法化过程及其所需的句法语义条件。

(一)句法位置的改变

连词最直接的语法化来源是副词,许多连词由副词虚化而来。这11个单音节表因标记的连词功能由副词虚化而来。汉语副词可以由名词、动词、形容词等实词虚化而来。具体来说,因果复句单音节表因标记的语法化过程是:先从实词(动词、形容词等)到副词,再从副词到连词。在“实词→副词”与“副词→连词”的两个阶段中,“句法位置的改变”的影响有所差异。

1.从实词到副词

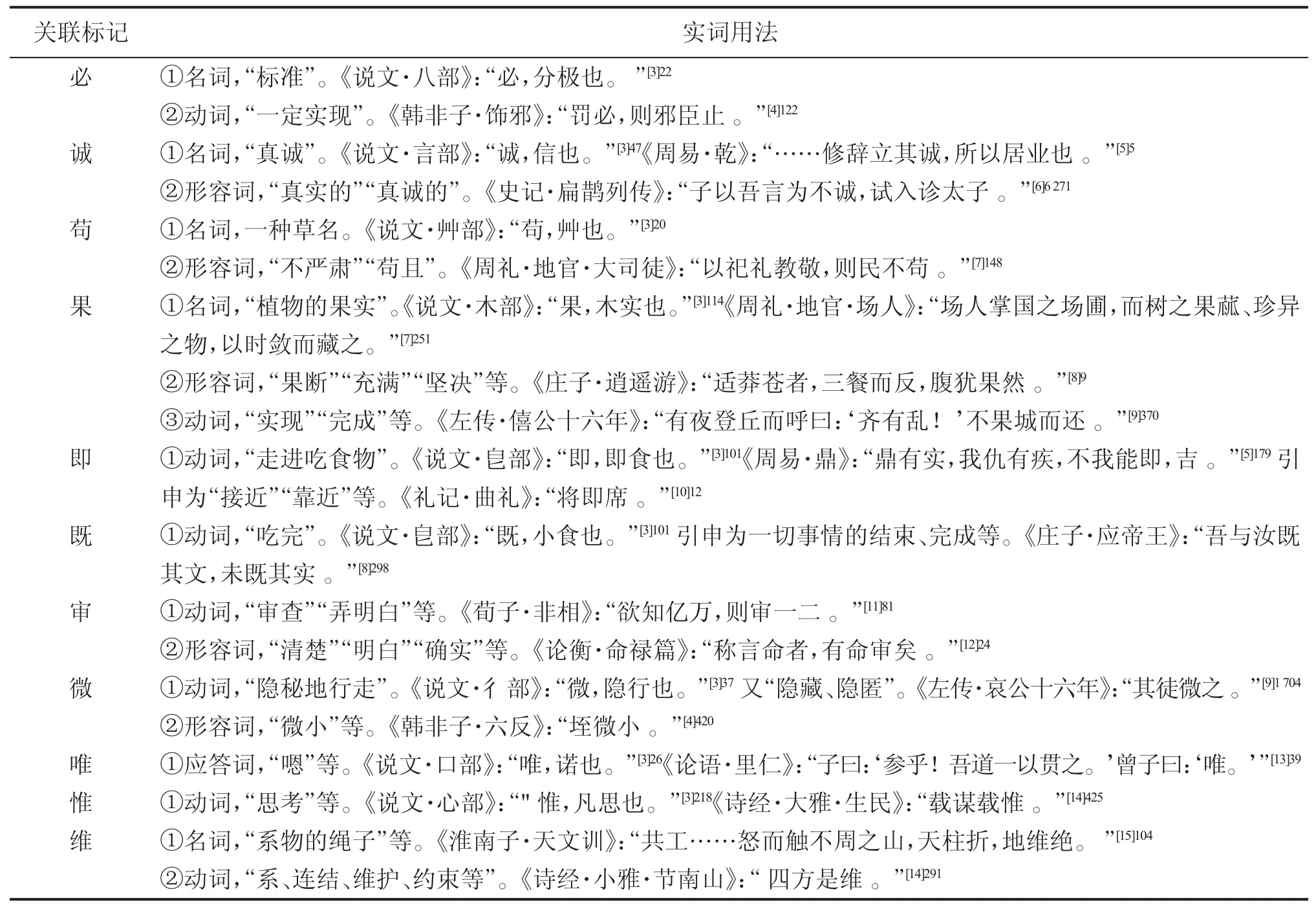

这11个单音节表因标记的虚化过程是“平行虚化”的第二种类型,即实词意义不同而分布的句法语义环境相同,从而发生虚化。它们的实词用法见表2。

由表2可知,这11个单音节关联标记虚化为副词的过程分为三类:一是从动词虚化为副词,一是从形容词虚化为副词,一是实词假借为副词③王力等主编《古汉语常用字字典》(商务印书馆1979年版):“‘惟’的本义是思,‘唯’的本义是答应,‘维’的本义是绳子。在本义上,三个字各不相同。但是在‘思’的意义上,‘惟’和‘维’通用;在‘虽然’意义上,‘惟’和‘唯’通用;表示‘只’‘由于’和句首语气词,三个字都通用。”它们三个用作副词时,来自于实词假借,汉语中没有记录副词“只”“唯有”意义的字形,所以借用“唯”“惟”“维”的字形。从字形先后顺序上看,最早的假借字形是“唯”,然后与“惟”“维”互用。因其与其他词不同,此处暂不讨论。。

(1)从动词虚化为副词

在上古汉语中,连动式“V1+V2”是一种比较常见的语法结构。这种结构的稳定性较差,V1与V2语法关系容易发生改变。它们之间可以是连谓关系,可以是状中关系,甚至可以是动宾关系。在“V1+V2”结构里,当V1和V2同时支配后面的共同宾语时,“V1+V2”是连谓关系;当V1动词功能逐渐弱化以致不能支配后面的共同宾语,而将语义指向V2,并限制V2的方式或情状时,“V1+V2”是状中结构。在这样的语境里V1具备虚化为副词的条件。进入状语位置修饰谓语动词是动词虚化为副词的必要条件。这些单音节词中有五个是从动词虚化为副词的,虚化条件是充当状语修饰核心谓语。比如:

表2 11个关联标记的实词用法

“必”由动词表“一定实现”虚化为副词表“一定、必定”等;

(1)罚必,则邪臣止。[4]122

(2)三人行,必有我师焉。[13]72

“即”由动词表“接近、靠近”虚化为副词表“即将”“将要”等;

(3)匪来贸丝,来即我谋。[14]84

(4)我即死,女能固纳公乎?[16]491

“既”由动词表“结束、完成”虚化为副词表“已经”等。

(5)吾与汝既其文,未既其实。[8]298

(6)宋人既成列,楚人未既济。[9]397

从动词虚化为副词,句法位置改变条件是:动词连用结构中两个动词由并列关系重新分析为状中关系,前一动词作状语修饰后一动词。

(2)从形容词虚化为副词

形容词主要的语法功能是作定语修饰名词或直接充当谓语,但有些形容词可以进入状语位置修饰谓语动词,进而虚化为副词。在上古汉语里形容词作状语是十分普遍的语法现象,后来有些虚化为副词,有些则依旧保持形容词的身份。可以肯定的是,汉语里尤其是在上古汉语中形容词能够虚化为副词。与动词虚化为副词一样,进入状语位置修饰谓语动词是形容词虚化为副词的必要条件。形容词要虚化为副词,必须进入状语的位置,但进入状语位置的形容词不一定虚化为副词。因为有些形容词具备修饰动词的语法功能,当它们作状语修饰谓语动词时,词性不发生转变。苏颖、吴福祥认为:“饰行形容词性质稳定,一般不容易发生去语义化和去范畴化;部分状位形容词由于组合能力不强,搭配和见频受到限制,亦不具备虚化的条件;只有那些在句中可以自由和谓语中心语搭配的‘饰物/行’形容词才最有机会在状位出现语义偏离,从而发生去语义化和去范畴化,最终演变为副词。”[17]这些单音节词中有五个由形容词虚化为副词。比如:

“诚”由形容词表“真实的”“真诚的”虚化为副词,表“真的”“果真”“确实”;

(7)子以吾言为不诚,试入诊太子。[6]6271

(8)臣诚知不如城北徐公美。[18]316

“苟”由形容词表“苟且的”“随便的”虚化为副词,表“姑且”等;

(9)以祀礼教敬,则民不苟。[7]148

(10)非其义也,饿不苟食,死不苟生。

“果”①“果”语法化的来源有动词和形容词两种观点,可参见谷峰《上古汉语“诚”、“果”语气副词用法的形成与发展》,载《中国语文》2011年第3期;朱城《也谈“诚”和“果”语气副词用法的形成》,载《中国语文》2015年第5期。本文采用形容词的观点。由形容词表“果敢的”“坚决的”虚化为副词,表“果真”“确实”等;

(11)其身果而辞顺。[19]482

(12)如姬果盗兵符与公子。[6]5085

“审”由形容词表“清楚的”“确实的”虚化为副词,表“的确”“确实”;

(13)称言命者,有命审矣。[12]24

(14)孔子如审先知,当早易道。[12]1088

“微”由形容词“微小的”虚化为副词“稍微”“略微”,进而虚化为否定副词“无”“非”等。

(15)动刀甚微。[8]119

(16)微我无酒,以敖以游。[14]35

(17)微独赵,诸侯有在者乎?[18]801

从形容词虚化为副词,句法位置改变的条件是:形容词由作定语修饰名词性成分而进入状语位置修饰谓词性成分,特别是句子的谓语,从而实现自身的虚化。

单音节表因标记由实词虚化为副词,不论以形容词还是以动词为起点,都需要进入状语位置,修饰其后的谓语动词。只有进入状语位置作状语,它们才有机会虚化为副词。

2.从副词到连词

单音节表因标记由实词虚化为副词是语法化为连词的第一步。它们进一步虚化为连词必须具备新的句法条件,否则只能停留在副词阶段。

(1)突破单句的限制

除“和”“跟”等少数连词外,多数连词不能在单句里完成虚化过程。在单句中它们只能作为副词修饰核心谓语,这时它们的副词特征显著,不具备语义虚化的句法环境。它们想要弱化自身语义特征,就必须突破单句的限制进入复句领域。表因标记进入因果复句是它们实现从副词到连词虚化的必要条件。这种句法位置的改变不同于由实词进入状语位置的改变,虽然它们所在分句形式上没有变化,但是后续分句的存在使它们取得弱化副词特征而增加抽象关联语义的条件。如:

(18)臣诚知不如徐公美。[18]316

(19)楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。[6]5380

(20)骊姬果作难,杀太子而逐二公子。[19]277

(21)若果行此,必有所害。[9]1193

上例中“诚”“果”出现在因果复句表因分句里,这为它们虚化提供了新的句法环境。这11个关联标记在上古汉语里都能用于因果复句表因分句,所以它们具备相同的句法语义环境。

(2)占据表因分句的句首位置②占据前行分句的句首位置是关联标记进一步虚化的必要条件,完成这一虚化的关键要素是人们的认知因素。

这些单音节词突破单句限制,出现在因果复句的表因分句里,这是它们虚化为连词新的必要条件。它们最终完成向连词的虚化,在句法位置上还需占据前行分句的句首位置。句首是一个容易发生语法化的位置,因此当这些单音节副词出现在前行分句的句首时,由于受到认知因素的影响,人们会将复句前行分句具有的超语段语义赋予这些副词。久而久之,它们会强化这些超语段语义而弱化自身副词语义。这个过程常常伴随着分句主语③对于这些关联标记占据句首位置时省略的成分问题,有些学者认为省略成分是原来的关联标记。比如:《左传·襄公三十一年》“若果行此,必有所害”,《(左传·宣公十二年》“果遇,必败,彘子尸之”。这些例子好像是省略前面原有的关联标记“若”,实际上被省略的成分是句子的主语。一则,句子的句首位置通常是被主语占据,关联成分并不占据这个位置。二则,类似于“若”等既有的关联标记的虚化过程也是经历主语省略,从而占据句首的位置逐渐虚化而来的;所以从根本上说被省略的成分是主语,而不是原有的关联标记。的省略,主语省略使得原来不在句首的单音节副词出现在句首位置。人们出于表达精确性考虑,就把前行分句抽象的句法语义赋予这些句首副词。随着使用时间的增长,人们会逐渐弱化这些词的副词意义而强化抽象关联意义,从而取得连词的性质。如:

(22)必求之,吾助子请。[9]1369

(23)诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?[20]11

(24)苟得其养,无物不长。[20]250

(25)果遇,必败,彘子尸之。[9]727

(26)即欲有事,何如?[9]1337

(27)既来之,则安之。[13]172

(28)既同乎我矣,恶能正之![8]107

(29)审以所立者为主,则午可为大夏,子可为大冬。[12]1024

(30)微管仲,吾其披发左衽矣![13]58

(31)维其有之,是以似之。[14]356

(二)词义的变化

在实词虚化的过程中,词义变化与句法位置的改变有着密切的关系。当一个语言单位的句法位置发生改变时,往往会带来词义的变化。就单音节表因标记来说,当它们处在与自身词性相符的句法位置时,会保持它们形容词或动词的语义。如:

(32)贞为不听,信为不诚。[19]334

(33)由也果,于从政乎何有?[13]72

(34)及庄公即位,为之请制。[9]10

(35)君既食。[10]789

当它们进入状语位置修饰谓语动词时,原来形容词或动词的语义会发生改变,从而变为副词性语义。如:

(36)臣诚知不如徐公美。[18]316

(37)佞之见佞,果丧其田。[19]336

(38)殷之即丧,指乃公,不无勠于尔邦![21]195

(39)既克,公问其故。[9]183

当它们进入复句前行分句,并且占据前行分句句首的位置时,它们的副词性语义出现弱化甚至消失,而抽象的关联语义逐渐增强,并最终成为连词,从而使语义变得更加抽象空灵。如:

(40)诚听臣之计,可不攻而降城……可乎?[6]5645

(41)果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。[10]408

(42)即欲有事,何如?[9]1337

(43)今既遇矣,不如战也。[9]787

(三)语境的影响

语境对关联标记虚化过程的影响是多方面的,它与句法位置的改变存在交叉。句法位置改变的影响已在上文论述,这里着重探讨语境因素对关联标记句法语义的影响。总的来说,这些单音节标记作为连词时的语义都不是经过词义引申过程实现的;而是多数来自对构式语义的吸收[22],即语境吸收。“语境吸收”是指一个词经常处于表示某种语法意义的语境中,这个词原有的词义淡化,逐步吸收了语境的语法意义,形成一个新的意义。[23]366“语境吸收”是构式影响词义的一种情形,由构式产生的意义是构式义。某个语言单位经常处于某个构式之中,它常常会获得这种构式意义,从而成为其意义的一部分。

我们认为复句是一种特殊构式:形式上,它由前行分句和后续分句构成;语义上,前行分句和后续分句之间存在特定的语义关联,比如并列关系、顺承关系、因果关系、假设关系等。当复句采用无标记意合法时,这种抽象语义只能通过具体语境来获取;意合法形式的复句没有外在标记,一旦脱离具体语境会造成语义理解的困难,无法满足人们表达精确性的要求。

为提高语言表达的精确性,人们习惯性地将复句中的某个成分作为提示某种语义的标记,而赋予这些标记特定的句法语义。这些用在复句前行分句中的单音节词在这样的语境中会产生连词的用法,即复句语境使它们成为表达抽象关联语义的连词。起初,这些单音节副词处在句中的位置,作为状语修饰谓语动词,与谓语动词联系紧密。当句子主语被省略时,它们会占据句首的位置;而句子的边缘位置如句首或句尾是最容易发生虚化的句法位置。因此,处在句首的这些单音节词容易被人们赋予特定关联性语义,从而在语义上远离谓语动词,逐渐成为单纯标记抽象关联语义连词性标记。如“必”“诚”“苟”“果”“即”“审”“微”等用在假设复句中被赋予表“如果”的语义,“既”用在并列复句中被赋予表“并列”的语义,“既”用在让步复句中被赋予表“既然”的语义,“唯(惟、维)”用在因果复句中被赋予表“因为”“由于”的语义等。单音节词在不同复句中表示不同语义,进一步说明它们的关联语义来自复句的构式义。如:“即”可以表假设“如果”,让步“即使”,顺承“就”;“既”可以表并列、表顺承、表让步等。所以,复句语境是这些关联标记虚化为连词的重要语境条件。

(四)重新分析

重新分析是语法化和词汇化过程中的一个重要机制。它重在改变一个句法结构的内在关系,而一般不会引起表层形式的改变。在关联标记虚化的过程中重新分析体现在两个方面。一方面,在从实词到副词虚化的过程中,原来的形容词或动词由于进入状语位置修饰谓语动词,所以它们的语法属性被重新分析为副词,而不再是形容词或副词,这种语法属性的改变也会带来词义的相应变化。在从动词到副词的虚化过程里,“V1+V2”结构由原来连谓关系被重新分析为状中关系。另一方面,在从副词到连词的虚化过程中,原来与谓语动词联系紧密的副词由于句法环境的改变和语义的进一步虚化,逐渐弱化或脱离与核心谓语的绑定关系,从而被重新分析为整个前行分句的标记。如:

(44)若【[果行]此】,必有所害。[9]1193

(45)果【为乱弗诛】,后遗子孙忧。[6]2969

(46)群公【既皆听命】,相揖趋出。[21]414

(47)今既【遇矣】,不如战也。[9]787

笔者认为,复句前行分句中单音节标记虚化为连词需要具备形式和语义上的双重条件。形式上,这些单音节标记在复句前行分句中能够单独用在前行分句句首,并且成为一种惯性用法。语义上,与谓语动词的修饰关系发生弱化甚至脱落,具体副词词汇语义逐渐弱化,抽象句法关联语义不断增强;在删略该标记的情况下,整个句子的意义不会发生太大改变。除此之外,它们还要得到“平行虚化”的佐证。具体来说,当确定一个语言单位是否具备某种语法功能时,要得到同时期内与其处在相同句法语义环境里的其他语言单位的验证。如果与其处在相同句法语义环境里的成员具备了某种语法功能,那么它极有可能具备这种语法功能。如果其他成员不具备某种语法功能,那它一般不太可能具备这种语法功能。

就因果复句表因分句中的单音节标记来说,如果这个关联标记能够在某一类型的复句中具备某种语法属性,那么在相同时期内它在其他类型的复句中也有可能具备这种语法属性。例如,“既”在并列复句中虚化为连词,那么在相同时期内,它出现在让步复句中时,就可以将其分析为连词。本文所列出的11个单音节关联标记中,没有列出连词用法的“必”“诚”“审”“唯(惟、维)”在上古汉语时期其实已经具备分析为连词的条件。

当然,语法化是一个渐变的过程,而且副词的修饰作用很强,语义虚化不是十分彻底,个人理解与认识上的差异等会使我们作出不同判定。有时面对相同用例会出现分析为副词和连词两可的情况,尤其是对副词语义有无的判定上更是见仁见智,我们认为这是可以理解的。但我们强调:复句前行分句中的单音节关联标记在具备上述形式和语义上的条件,并得到“平行虚化”验证的前提下,承认它们连词性质的做法是合理的。

[1]洪波.论平行虚化[M]//吴福祥,云路.汉语玉玉演变研究.上海:商务印书馆,2015.

[2]解惠全,洪波.谈实词的虚化[M]//语言研究论丛:第四辑.天津:南开大学出版社,1987.

[3]许慎.说文解字[M].徐铉,校.北京:中华书局,2014.

[4]王先慎.韩非子集解[M].钟哲,校.北京:中华书局,2003.

[5]周振甫.周易译注[M].北京:中华书局,1991.

[6]韩兆琦.史记译注[M].北京:中华书局,2010.

[7]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[8]郭庆藩.庄子集释[M].王孝鱼,校.北京:中华书局,2006.

[9]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1995.

[10]王文锦.礼记译解[M].北京:中华书局,2001.

[11]王先谦.荀子集解[M].沈啸寰,王星贤,校.北京:中华书局,1996.

[12]黄晖.论衡校释[M].北京:中华书局,1995.

[13]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[14]周振甫.诗经译注[M].北京:中华书局,2002.

[15]陈广忠.淮南子译注[M].北京:中华书局,2016.

[16]刘尚慈.春秋公羊传译注[M].北京:中华书局,2010.

[17]苏颖,吴福祥.上古汉语状位形容词的用法及其虚化[J].语文研究,2016,(4):42-46.

[18]何建章.战国策注释[M].北京:中华书局,1990.

[19]黄永堂.国语全译[M].贵阳:贵州人民出版社,1995.

[20]万丽华,蓝旭.孟子译注[M].北京:中华书局,2007.

[21]江灏,钱宗武.今古文尚书全译[M].周秉均,校.贵阳:贵州人民出版社,1990.

[22]龚波.构式语义的吸收——“必”类副词表假设探源[J].乐山师范学院学报,2011,(10):56-59.

[23]蒋绍愚.汉语历史词汇学概要[M].上海:商务印书馆,2015.

The Property and Grammaticalization of Monosyllable Association Marks Used in Cause Clauses from Aspects of Complex Sentence

LI Nai-dong

(School of Arts,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

When it comes to the property of monosyllable association marks,different dictionaries often show different answers.Some scholars consider them as conjunctions,but others think they are still adverbs.Facing the fact,this paper can conclude that,so far,there is not an agreement about their property.For exploring this question,the paper analyzes their grammatical procedures,list the requirements of their grammaticalization,and examine them by"parallel grammaticalization".It shows that when these association marks get these conditions and supported by the"parallel grammaticalization",it is reasonable to give them conjunction properties.

complex sentence;association marks;word property;grammaticalization;parallel grammaticalization.

H146

A

1673-1972(2017)05-0117-06

2017-08-18

国家社会科学基金重点项目“上古汉语复句研究”(16AYY013)

李乃东(1986-),男,山东沂水人,博士研究生,主要从事汉语历史语法研究。

(责任编辑 周亚红)