醴陵市官庄湖湿地公园森林景观格局分析

王 浩,李四方,钟智群,王光明,田标兵,唐 涛

(1.醴陵市林业局,湖南 醴陵 412200; 2.株洲市林业局,湖南 株洲 412000;3.中南林业科技大学林学院,湖南 长沙 410004)

醴陵市官庄湖湿地公园森林景观格局分析

王 浩1,李四方1,钟智群2,王光明1,田标兵1,唐 涛3

(1.醴陵市林业局,湖南 醴陵 412200; 2.株洲市林业局,湖南 株洲 412000;3.中南林业科技大学林学院,湖南 长沙 410004)

以醴陵市 2014 年二类资源调查的数据为基础,以维持研究区的水文条件以及生物多样性为目标,构建森林景观分类体系,对醴陵市官庄湖湿地公园的森林景观格局进行了分析。结果表明:研究区森林景观质量较高,作为涵养水源的优势景观类型:竹林景观、杉木林景观与阔叶林景观中的中龄林、成熟林共占整个景观面积的 57.1%,森林景观涵养水源能力潜力大,涵养水源能力较弱的灌木林景观面积占比 41.98%;景观类型面积越大,景观的破碎化程度越小,景观斑块面积分布不均匀程度增加;森林景观斑块形状较规则,受到的人为干扰较小。森林景观多样性随着景观细分而增强,但在二级景观类型中,森林景观面积比一级景观中更加不均匀。松类景观、灌木林景观、阔叶林景观、杉木林景观斑块之间的连通性最强,斑块聚集程度越高。

森林景观;官庄湖湿地公园;景观格局;生物多样性;醴陵市

湿地被称为“地球之肾”,为地球上近 20%的已知物种提供了生存环境,具有不可替代的生态功能,湿地的森林对于维持湿地的水文条件以及生物多样性具有十分重要的意义[1-5]。景观格局是指景观要素斑块和其他结构成分的类型、数目以及空间分布与配置模式,景观格局对景观过程具有重要调控作用[6-8],根据景观格局特征预测景观过程的基本特征,开展生态管理、监测与评价,可以显著提高景观生态研究的水平[9-11]。本文依据醴陵市 1 ∶ 10 000 地形图和高清航拍影像,确定了以官庄湖湿地公园为集水区,以集水区第一山脊线为界限范围内的森林景观作为主要对象,以醴陵市 2013 年二类资源调查数据为基础,从景观要素斑块特征、景观要素多样性、景观要素空间连接关系三个角度揭示醴陵市官庄湖湿地公园森林景观的格局特征,为醴陵市官庄湖湿地公园的保护、利用、规划提供了科学依据。

1 研究区概况

醴陵市位于湖南省东部,罗霄山脉西北边缘,是一个以山丘为主的紫红盆地,处于湘江支流的渌江流域。官庄湖国家湿地公园地处醴陵市北部官庄湖乡,地理坐标为:113°24'47.2''—113°29'29.5'' E,27°50'53.9''—27°54'21.5'' N。该区属亚热带季风湿润气候,气候温和,四季分明,年平均气温 16.0 ℃,最冷月 1 月平均气温 6.0 ℃,最热月 7 月平均气温 27.0 ℃,雨量充沛,年平均降雨量 1 450.0 mm。

2 研究方法

2.1 数据来源

依据醴陵市 1 ∶ 10 000 地形图和高清航拍影像,确定了以官庄湖湿地公园为集水区的第一山脊线为本次研究的范围,以醴陵市 2013 年二类资源调查数据为基础,结合高清航拍影像对二调小班重新确认树种、边界等斑块信息,对疑问小班进行补充调查数据,作为本次研究的数据来源。

2.2 森林景观分类

景观生态分类是正确认识、有效保护和合理开发利用景观资源的重要基础[12]。森林景观要素类型划分需体现森林经营的目标,全面反映景观的空间分异与组织联系,揭示其空间结构和生态功能特征[13-14]。根据官庄湖周围森林景观类型的特点,以醴陵市二类资源调查数据为基础,将涵养水源功能大小作为森林景观类型划分的主要依据,构建本次研究的森林景观要素分类指标体系[15-18]。由于乔木林林地小班中的未成林地、无蓄积幼龄林林分类型水源涵养功能与无立木林地、幼龄林相比,改变不大,但从经营管理者的角度出发,对于无立木林地与有林地的经营策略完全不同,因此,将未成林地与无蓄积幼龄林统一合并成幼龄林森林景观类型更为合理。国外松和马尾松涵养水源的能力大小相当,统一合并为松类景观。在乔木林景观,不同龄级的景观,其涵养水源的功能差别较大,有必要按照龄级进一步划分景观类型。

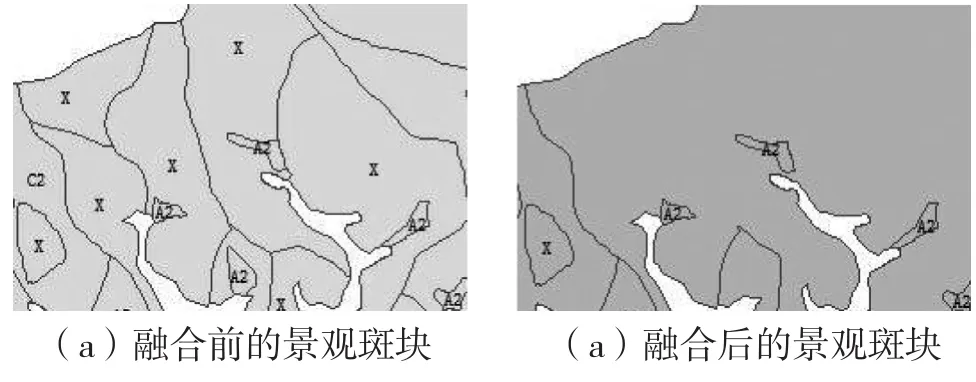

2.3 森林景观斑块的融合

《湖南省 2013 年森林资源规划设计调查技术规定》中对小班区划要求:“商品林不超过15 hm2,公益林不超过 40 hm2,辅助生产林地小班面积不限,最小小班区划面积为 1 亩”。因此,二类小班中存在属性因子完全相同并且相邻的二类小班,采用 ArcGIS10.0 中的融合工具,将这类小班进行融合,融合的过程中不允许出现多部件小班[19-20]。然后,依据本次研究的森林景观要素分类指标体系,运用 ArcGIS10.0 软件的融合工具,把 2013 年醴陵市官庄湖湿地公园的二类调查小班实现从林分斑块到森林景观斑块的图形和属性合并。如图1 所示。

图1 融合前后的森林景观斑块示意图Fig.1 Pre-dissolved and dissolved landscape patches diagram

2.4 森林景观格局分析

2.4.1 景观要素斑块特征分析

(1)景观要素规模。岛屿生物地理学理论揭示了斑块空间特征与物种数量之间的关系[21-23],斑块的空间信息和属性信息对斑块内部的生物多样性,以及斑块之间的各种生态流、能量流的交换都有重要影响[24-26]。

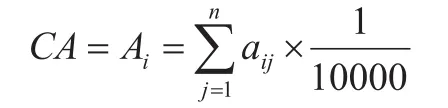

①斑块类型总面积(CA)

式中,aij为第 i 类型景观斑块中的第 j 个斑块的面积,Ai为第 i 类景观斑块的总面积。

斑块类型面积统计指标:斑块平均面积(AREA_MN)

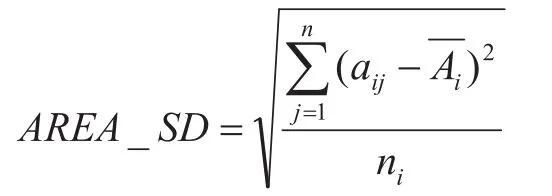

景观类型斑块面积标准差(AREA_SD):

式中,aij为第 i 类型景观斑块中的第 j 个斑块的面积,为第 i 类斑块的平均面积。景观类型斑块面积标准差越大,说明景观斑块大小分布越不均匀。

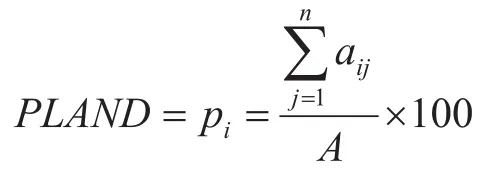

②斑块类型所占景观面积比例(PLAND)

式中,aij为第 i 类型景观斑块中的第 j 个斑块的面积,A 为整个景观的面积,pi为第 i 个景观类型的斑块所占整个景观的比例。

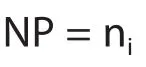

景观类型斑块数量(NP)

式中,ni为景观中斑块类型 i 所包含的景观数量。

(2)景观要素斑块形状指数。

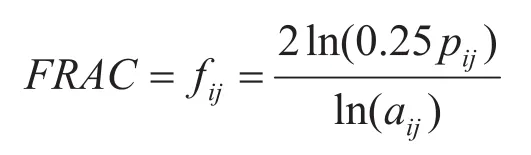

①斑块类型分维数指标(FRAC)

式中,pij为第 i 景观中第 j 个斑块的周长,aij为第i 类型景观斑块中的第 j 个斑块的面积。该指标取值范围为 1≤FRAC≤2,对于一个周长非常简单地几何图形(比如长方形),其 FRAC 接近于 1,对于一个周长迂回曲折的斑块来说,分维数接近于 2。

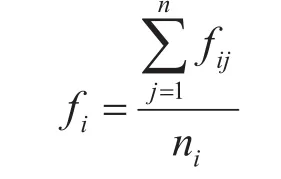

②斑块类型分维数指标平均值(fi)

式中,fi为第 i 类景观的分维数平均值,fij为第 i类景观中第 j 个斑块的分维数。

2.4.2 景观多样性分析 景观多样性是生物多样性续存的主要场所,多种生态系统共存,才能保证物种多样性和遗传多样性的共存以及景观生产力达到最大。

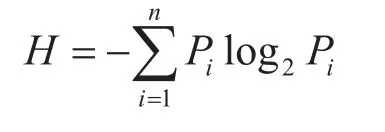

(1)Shannon's 多样性指数的大小反映景观要素的多少和各景观要素所占比例的变化:

式中,H 为 Shannon's 多样性指数,Pi为斑块类型 i 的面积比重。该指标的取值范围为 H≥0,当整个景观中只有一个斑块时,H=0,随着景观中斑块类型数的增加以及它们面积比重的均衡化,H 值增大。

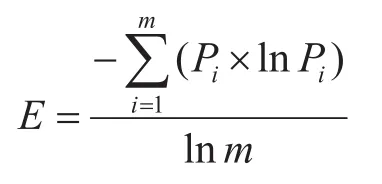

(2)Shannon's 均匀度指数反映的是景观中不同斑块类型面积比重的均衡度与其最大值的比值:

式中:Pi是指景观中斑块类型 i 的面积比值, m 是指景观中斑块类型数,该指标没有单位,其取值范围为 0≤E≤1,随着景观中不同斑块类型面积越来越不均衡,指标值接近 0,当整个景观中只有一个斑块组成时,E=0,当景观中各斑块类型面积比重相同时,E=1。

2.4.3 景观要素空间连接关系 复合种群理论揭示了物种多样性保护与种群生态过程之间的密切联系,景观要素之间的空间连接关系,对于种群之间各种生态过程以及种群的维持都具有重要的影响。

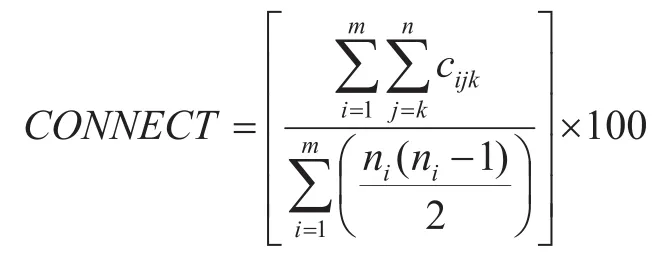

连接度指数(CONNECT):

式中,cijk为在用户指定临界距离之内的,与斑块类型 i 相关的斑块 j 与 k 的连接状况,ni为景观中每一类型的斑块数量。该指标的单位是%,取值范围为 0≤CONNECT≤100。当景观中所有斑块都不连通时,CONNECT=0,当景观中每一斑块都连通时,CONNECT=100。

最后,利用 Fragstats4.2 软件,采用 8 邻近原则,计算出相应的景观格局指数,利用景观格局指数分析研究区的森林景观格局。

3 结果与分析

3.1 森林景观要素分类指标体系

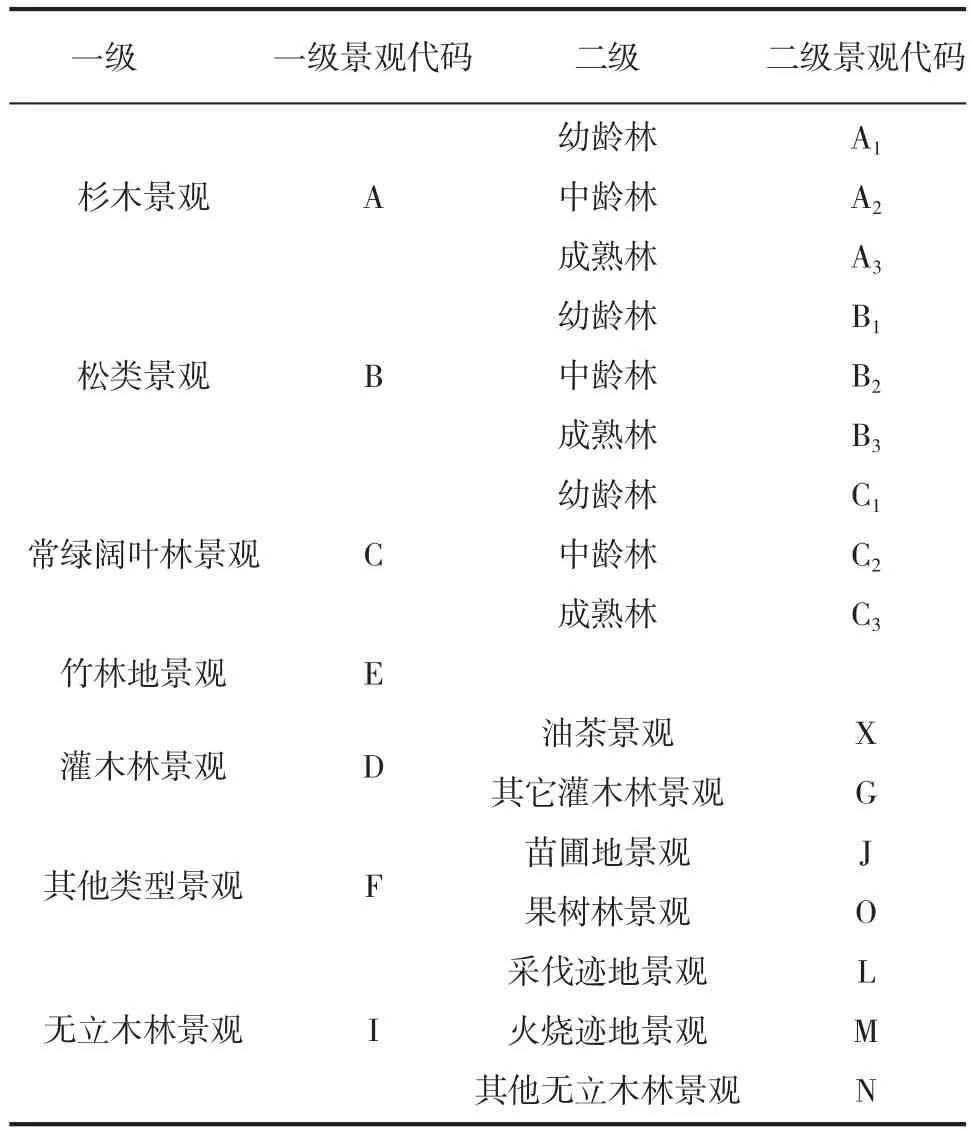

森林景观分类是正确认识、有效保护和合理开发利用森林景观资源的重要基础[19-20]。以醴陵市二类资源调查数据为基础,根据官庄湖地区现有森林小班类型,将涵养水源功能大小作为森林景观类型划分的主要依据,构建了本次研究的森林景观要素分类指标体系,结果如表 1 所示。

本次研究将森林景观类型划分为七大类型,整体上,涵养水源功能最大为竹林景观,其次是乔木林景观和灌木林景观,水源涵养功能最小的为其他类型景观和无立木林景观。同类型景观中,植被龄级越高,森林景观的涵养水源功能越强,依次为成熟林景观>中龄林景观>幼龄林景观。在灌木林景观中,涵养水源功能大小为油茶景观>其他灌木林景观。

表1 森林景观分类系统Tab.1 Landscape classification system

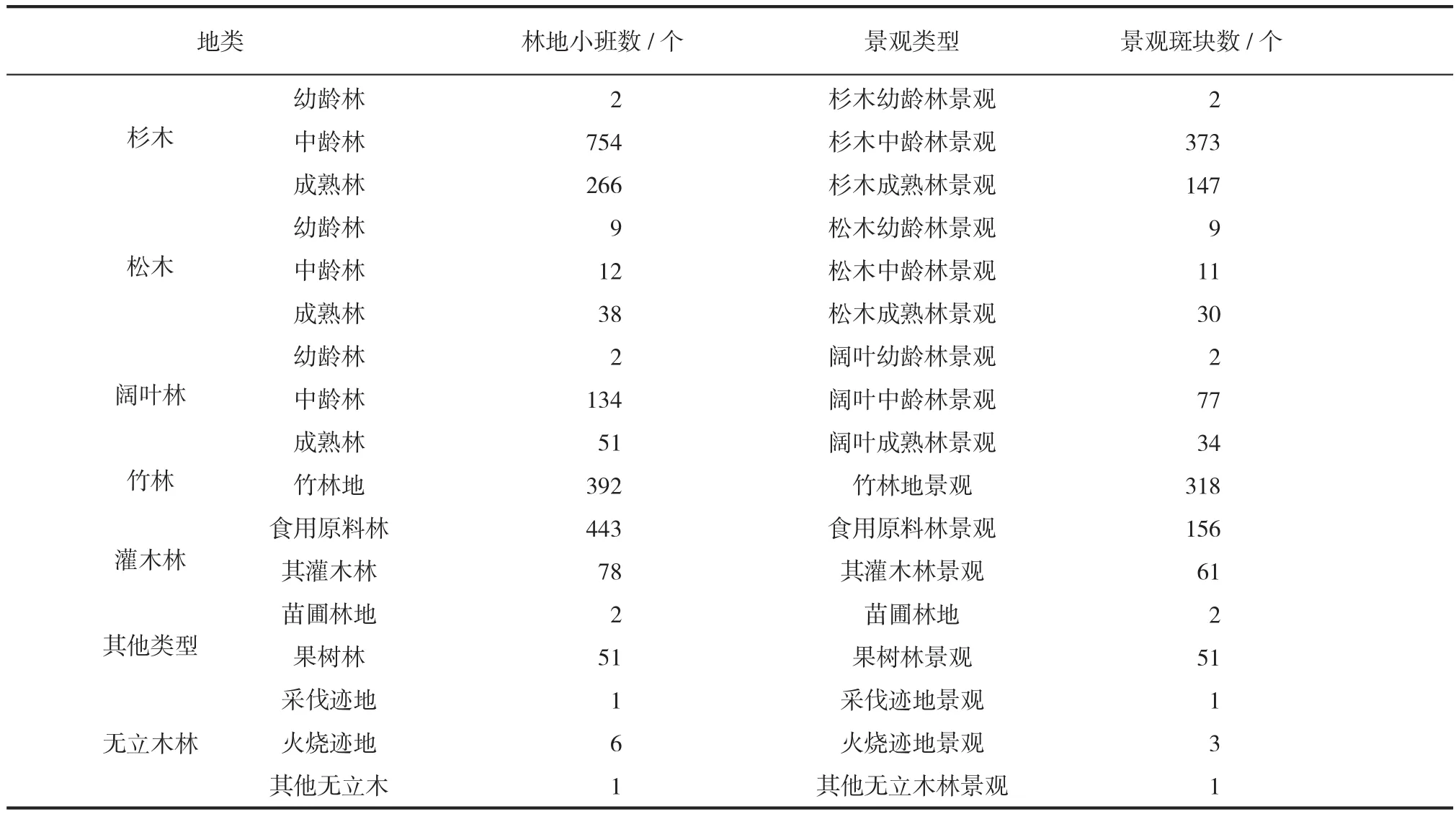

3.2 森林景观斑块的构建

运用 ArcGIS10.0 软件的融合工具,将属性因子完全相同并且相邻的二类小班进行融合,融合前后小班的统计结果见表 2。融合前二类小班个数由大到小的顺序依次为:杉木林>灌木林>竹林>阔叶林>其他类型>松木林>无立木林;融合后景观斑块个数由大到小的顺序依次为:杉木林景观>竹林景观>灌木林景观>阔叶林景观>其他类型景观>松木林景观>无立木林景观。

表2 林地小班与融合前后的景观斑块数量对比Tab.2 The change of the number of landscape patches after the small plots dissolved

3.3 森林景观格局分析

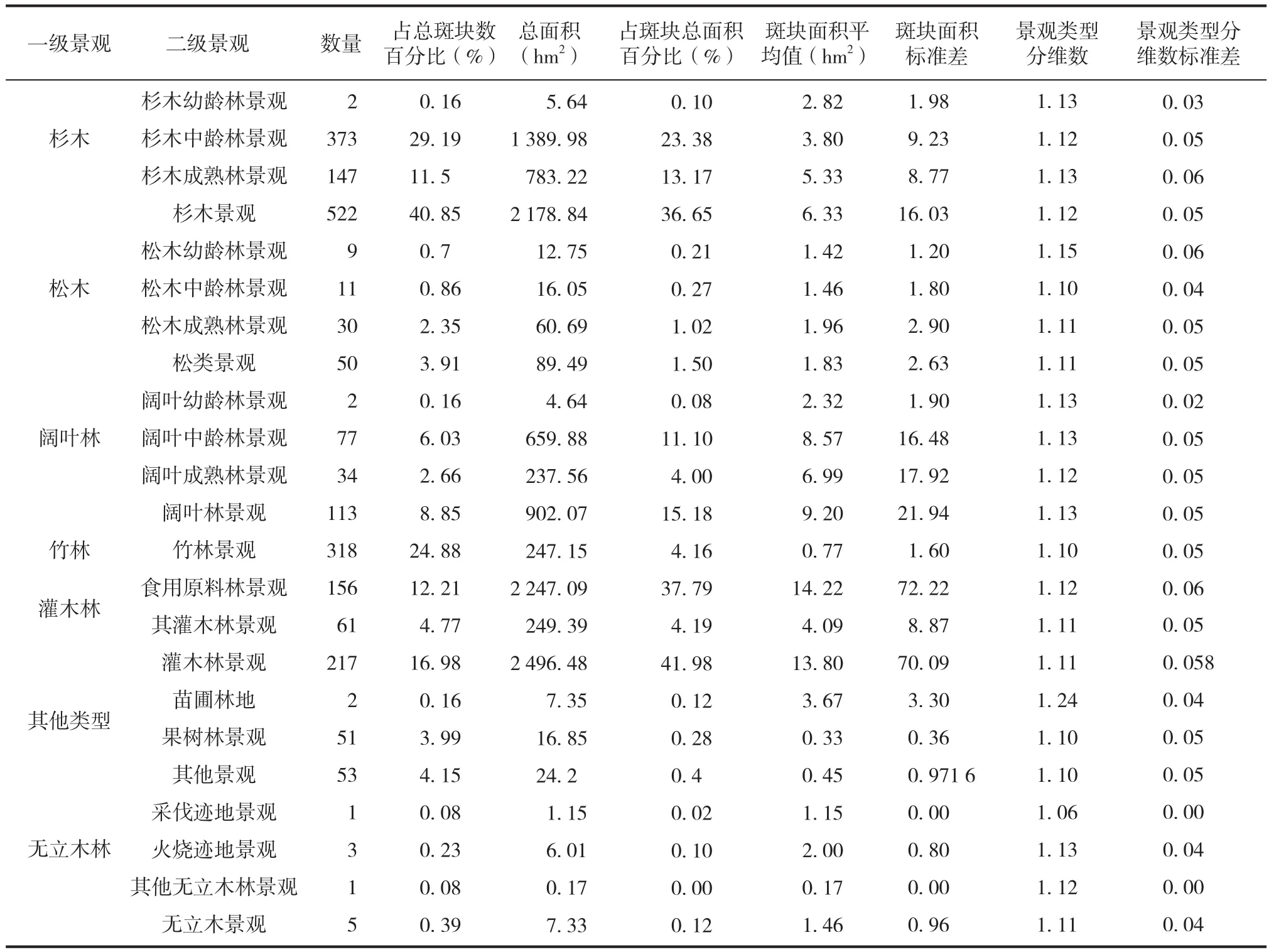

3.3.1 景观要素斑块特征分析 从景观要素面积大小进行分析,由表 3 可知,官庄湖湿地公园七个一级森林景观类型中,面积最大的为灌木林景观,占整个研究区森林景观的 41.98%,其中食用原料林景观(全部为油茶林)占比 37.79%,其他灌木林景观占 4.19%,从凋落物蓄水量以及土壤蓄水量综合来看,涵养水源的功能从大到小依次为竹林、阔叶林、杉木、松类、油茶景观、灌木林景观。因此,在官庄湖湿地公园保护利用的过程中,若希望进一步保证湿地公园的水文条件,应将进入衰老期的油茶林和其他灌木林逐步改造成乔木林景观或者竹林景观。其次为杉木景观和阔叶林景观,分别占总体景观的 36.65%、15.18%,二者中幼龄林占比都比较小,分别为 0.1%、0.08%,并且,采伐迹地与火烧迹地景观面积总共为0.12%,说明醴陵市近 10 年来的封山育林政策收到了成效,湿地公园的生态环境在逐步好转;竹林景观占比仅为 4.16%,由于竹林的涵养水源功能非常好,且竹林的观赏价值高,可以考虑在官庄湖湿地公园选择合适的位置逐步改造成竹林。整体上来讲,研究区的森林景观质量较好,竹林景观、乔木林中的中龄林、成熟林一共占整个景观面积的 57.1%,但水源涵养功能的潜力巨大,在自然更新的基础上,结合森林景观生态规划管理知识,可以大大提高研究区的水源涵养功能。

由表 3 可知,平均斑块面积与斑块面积标准差由大到小依次为:灌木林景观>阔叶林景观>杉木林景观>松类景观>无立木景观>其他景观类型,结合景观类型总面积可知,研究区景观类型面积越大,景观的破碎化程度越小,景观斑块面积分布不均匀程度增加。景观类型分维数均在1.10 左右,接近 1,整体上说明所有景观类型的斑块形状都比较规则,景观受干扰较小。

表3 森林景观要素斑块特征分析Tab.3 Analysis of patches characteristics of forest landscape elements

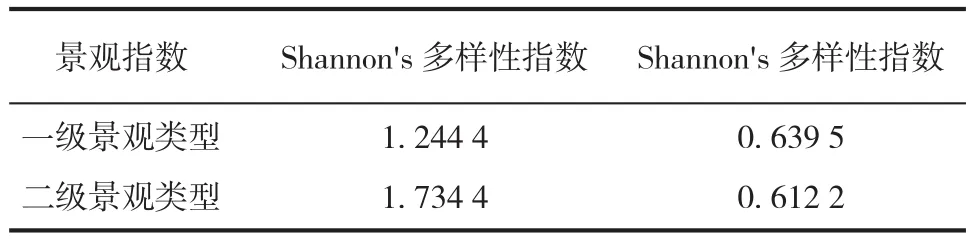

3.3.2 景观多样性分析 由表 4 可知,Shannon's多样性指数随着景观类型的细分而增大,多样性指数增大了 0.49,说明从一级景观分类到二级景观分类,景观类型数目增加,研究区区内的景观的多样性增强。而 Shannon's 均匀度指数随着景观类型的细分而减小,说明随着景观类型的细分,研究区的森林景观类型面积比重均衡性降低。在景观斑块特征分析中可知,灌木林景观中食用原料林景观(全部为油茶林)占比 37.79%,其他灌木林景观占 4.19%,分布极不均匀,在杉木、阔叶林景观中中龄林、成熟林景观占比也比幼龄林大很多。

表4 森林景观多样性分析Tab.4 Analysis of forest landscape diversity

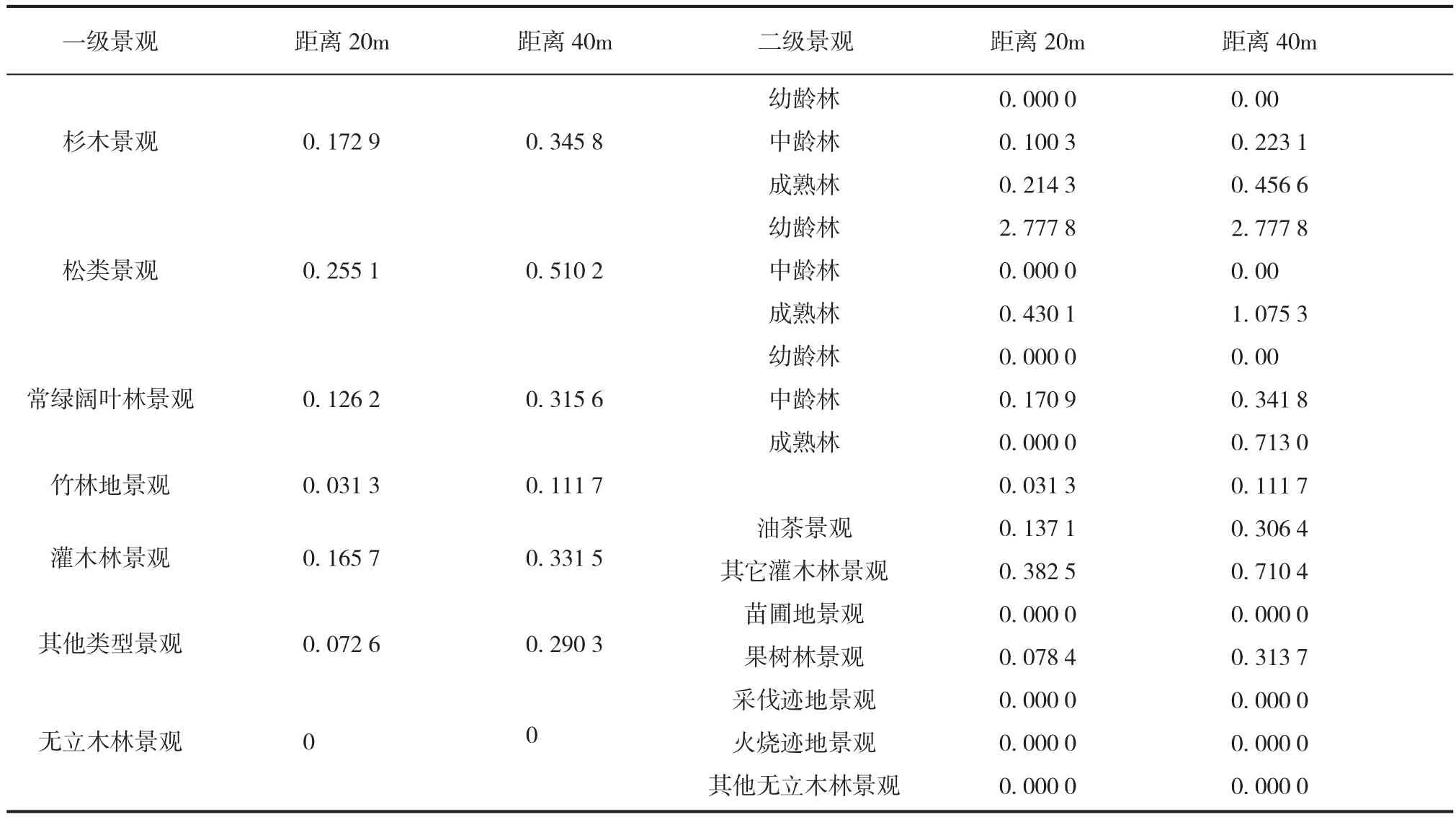

3.3.3 景观要素空间连接关系 从表 5 可以看出,除无立木林景观外,同一级景观类型中,随着设定连接距离由 20 m 增加到 40 m 时,斑块之间的连通性增强;相同连接距离,连通性值越大,说明斑块聚集程度越高。由表 5 可知,一级景观分类中,松类景观之间的聚集程度最高,其次是杉木林景观和灌木林景观。二级景观分类中,松类景观幼龄林与成熟林聚集程度最高,其次是杉木成熟林,其他为灌木林景观、阔叶林中龄林。根据复合种群理论,良好的景观连通性,有利于避免种群之间的冲突,避免近亲繁殖,对于物种在破碎化环境中的生存维持具有重要作用。因此,研究区的松类景观、灌木林景观、阔叶林景观、杉木景观对于研究区的生物多样性保护具有重要意义,在景观生态规划过程中,必须注重对这些景观类型的保护与结构方面的优化。

表5 森林景观要素空间连接关系Tab.5 Spatial linkage of forest landscape elements

4 结论与讨论

(1)研究区森林景观质量较高,但研究区森林景观涵养水源能力潜力大,涵养水源能力较弱的灌木林景观面积占比 41.98%,其中食用原料林景观(全部为油茶林)占比 37.79%,其他灌木林景观占 4.19%,从凋落物蓄水量以及土壤蓄水量综合来看,涵养水源的功能从大到小依次为竹林、阔叶林、杉木、松类、油茶景观、灌木林景观。因此,在官庄湖湿地公园保护利用的过程中,若希望进一步保证湿地公园的水文条件,应将进入衰老期的油茶林和其他灌木林逐步改造成乔木林景观或者竹林景观。

(2)作为涵养水源的优势景观类型:竹林景观、杉木林景观与阔叶林景观中的中龄林、成熟林共占整个景观面积的 57.1%,二者中幼龄林占比都比较小,分别为 0.1%、0.08%,并且采伐迹地与火烧迹地景观面积总共为 0.12%,景观的破碎化程度小,研究区森林景观斑块形状较规则,受到的人为干扰较小,说明醴陵市近 10 年来的封山育林政策收到了成效,湿地公园的生态环境在逐步好转。

(3)研究区森林景观多样性随着景观细分而增强,但在二级景观类型中,景观面积占比比一级景观中更加不均匀。相同连接距离,连通性越高,说明斑块聚集程度越高,一级景观分类中,松类景观之间的聚集程度最高,其次是杉木林景观和灌木林景观;二级景观分类中,松类景观幼龄林与成熟林聚集程度最高,其次是杉木成熟林、其他为灌木林景观、阔叶林中龄林,根据复合种群理论,良好的景观连通性,有利于避免种群之间的冲突,避免近亲繁殖,对于物种在破碎化环境中的生存维持具有重要作用。因此,研究区的松类景观、灌木林景观、阔叶林景观、杉木景观对于研究区的生物多样性保护具有重要意义,在景观生态规划过程中,必须注重对这些景观类型的保护与结构方面的优化。

[1]赵锐锋,姜朋辉,赵海莉,等.黑河中游湿地景观破碎化过程及其驱动力分析[J].生态学报,2013(14):4436-4449.

[2]韩大勇,杨永兴,杨 杨,等.湿地退化研究进展[J].生态学报,2012(4):289-303.

[3]吴后建,但新球,舒 勇.湖南省湿地保护现状及对策和建议[J].湿地科学,2014(3):349-355.

[4]周 晶,章锦河,陈 静,等.中国湿地自然保护区、湿地公园和国际重要湿地的空间结构分析[J].湿地科学,2014(5):597-605.

[5]王立龙,陆 林,唐 勇,等.中国国家级湿地公园运行现状、区域分布格局与类型划分[J].生态学报,2010(9):2406-2415.

[6]张曼胤,崔丽娟,李 伟,等.湿地公园建设中的景观设计研究[J].中国农学通报,2011(11):292-296.

[7]丁晋利,尚慧昌,巴明廷,等.济源市森林城市景观格局分析[J].湖南林业科技,2013(1):61-64.

[8]张 志,刘德晶,周 菲.基于 GIS 的森林景观格局研究[J].林业资源管理,2008(1):82-88.

[9]张会儒,何 鹏,郎璞玫.基于森林资源二类调查数据的延庆县森林景观格局分析[J].西部林业科学,2010(4):1-7.

[10]孙 楠,王京民,赵鹏祥,等.基于 GIS 的黄龙山林区森林景观格局分析[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2013(9):61-67.

[11]岳 刚,杨 华,亢新刚,等.基于 GIS 的长白山森林景观格局分析[J].中南林业科技大学学报,2013(7):35-39.

[12]陆元昌,洪玲霞,雷相东.基于森林资源二类调查数据的森林景观分类研究[J].林业科学,2005(2):21-29.

[13]赵春燕,李际平,马文俊,等.顾及耦合作用的森林景观多尺度分类[J].林业科学,2013(11):183-188.

[14]马文俊.西洞庭湖区森林景观斑块划分及空间格局研究[D].长沙:中南林业科技大学,2011.

[15]郭 泺,夏北成,倪国祥.不同森林类型的土壤持水能力及其环境效应研究[J].中山大学学报,2005(S1):327-330.

[16]黄庆丰,高 健,吴泽民.不同森林类型土壤肥力状况及水源涵养功能的研究[J].安徽农业大学学报,2002(1):82-86.

[17]高成德,余新晓.水源涵养林研究综述[J].北京林业大学学报,2000(05):78-82.

[18]黄金玲,李晓明,王永安,等.湖南省主要森林植被类型涵养水源能力的研究[J].中南林业调查规划,1997(4):37-42.

[19]唐 涛,李际平,袁晓红,等.基于邻接关系的森林景观斑块耦合网络结构特性分析[J].中南林业科技大学学报,2016(10):114-118.

[20]袁晓红.森林景观斑块耦合网络及动力学研究[D].长沙:中南林业科技大学,2012.

[21]高增祥,陈 尚,李典谟,等.岛屿生物地理学与集合种群理论的本质与渊源[J].生态学报,2007(1):304-313.

[22]武正军,李义明.生境破碎化对动物种群存活的影响[J].生态学报,2003(11):2424-2435.

[23]赵淑清,方精云,雷光春.物种保护的理论基础——从岛屿生物地理学理论到集合种群理论[J].生态学报,2001(7):1171-1179.

[24]邬建国.岛屿生物地理学理论∶模型与应用[J].生态学杂志,1989(6):34-39.

[25]陈端吕,李际平.共生竞争、功能匹配与协调稳定:森林景观斑块耦合网络的形成演化[J].中南林业科技大学学报,2014(7):32-35.

[26]赵春燕.森林景观斑块边缘效应和耦合机理研究[J].长沙:中南林业科技大学,2012.

(文字编校:龚玉子)

Analysis on forest landscape pattern around Guanzhuang Wetland Park in Liling City

WANG Hao1,LI Sifang1,ZHONG Zhiqun2,WANG Guangming1,TIAN Biaobin1,TANG Tao3

(1.Forestry Bureau of Liling City,Liling 412200,China;2.Forestry Bureau of Zhuzhou City,Zhuzhou 412000,China;3.College of Forestry,Central South University of Forestry and Technology,Changsha 410004,China)

Based on data of two kinds of resources survey in Liling in 2014,this passage aims to analyze the forest landscape pattern around the Wetland Park in Liling and build forest landscape classification system under the objectives of maintaining hydrological conditions and biodiversity in the study area.The results show that the forest landscape enjoy a relatively higher quality.The dominant landscape type of water conservation,including bamboo forest landscape,forest landscape of Chinese fir and broad-leaved forest in middle age forest,mature forest account for 57.1% of the total landscape area.Water conservation capacity of forest landscape in the study area boasts a great potential.Shrub landscape area whose capacity of water conservation is relatively weaker account for 41.98% of the entire landscape area.The larger the area of landscape type,the smaller the fragment of landscape,and the uneven distribution of landscape patch area is increased.The shape of forest landscape patches in the study area is more regular due to the lesser human interference.The diversity of forest landscape in the study area is enhanced with more detailed divide of the landscape.But the landscape area ratio of the s econd level landscape is more uneven than the firs t level.The coniferous landscape,shrub forest landscape,broad-leaved forest landscape and the Chinese fir forest landscape patches in the study area embrace the strongest connectivity and the highest level of the plaque aggregation.

forest landscape;Guanzhuang Wetland Park;landscape pattern;biological diversity;Liling City

S 718.5

A

1003-5710(2017)03-0008 -07

10.3969/j.issn.1003-5710.2017.03.002

2017-03-12

湖南林业科技计划项目(XLK201609)

王 浩(1980-),男,湖南省醴陵市人,工程师,主要从事营造林与林业调查规划设计