作为职业的诗人

——宋末元初诗坛发生了什么?

内山精也

§宋文化研究§

作为职业的诗人

——宋末元初诗坛发生了什么?

内山精也

在形势动荡的宋末元初,“诗人”身份发生了巨变,这可看作是“近世”的一个重要标志。士大夫强力引领着宋代诗坛本是共识,然而南宋后期“诗人=士大夫”的牢固认识或者说关系性开始呈现出改变征兆。随着科举考试内容的变化,诗歌创作在举子业中的重要性明显减弱,士大夫阶层文体价值观发生了巨大变化,整体诗歌创作也变得不景气。他们的诗学素养的下降从南宋中期已潜在进行,形成一种现象并呈表面化是嘉定年以后。在“诗人”的社会认定上,这段时期也存在着巨大断裂,随着以布衣和下层士大夫为中心的江湖诗人崛起,“诗人”一词已经摆脱了与传统士大夫的关系,开始成为专业诗人的代称,直至元初。

宋末元初;近世化;士大夫;江湖诗人;专业诗人

一、序 言

笔者最近几年一直以中国13世纪(宋末元初)传统文艺发生的质变为主要课题,层层深入地进行研究。*本节内容在以下几篇论文中有详细论述,可供参考:a.《宋代刻书业的发展与宋诗的近世化现象》,《东华汉学》,台湾:国立东华大学中国语文学系,2010年第11期;b.《宋诗能否表现近世?》,《国学学刊》,北京:中国人民大学国学院,2010年第3期;c.《宋末元初的文学语言——晩唐体的走向》,《融通与新变——世变下的中国知识分子与文化》,新北:华艺学术出版社,2013年,第179-211页;d.《转变中的南宋文学——宋代文学是否“近世”文学?》,《中国语学文学论集》,名古屋:名古屋大学中国文学研究室,2013年第26期;e.《南宋江湖诗人研究的现场》,《亚洲游学·特辑:南宋江湖诗人——中国近世文学的黎明时分》第180期卷首语,东京:勉诚出版社,2015年,第4-12页;f.《南宋中期自撰诗集的生前刊行——宋代士大夫的诗人认识及其性质演变》,《中国诗学》第21辑,北京:人民文学出版社,2016年,第151-164页;g.《南宋后期的诗人、编者及书肆——江湖小集编刊的意义》,《新宋学》第5辑,上海:复旦大学出版社,2016年,第166-185页。私以为,中国文学以这段时期为界线,开始正式进入“近世”。为使本稿议论更加流畅,笔者在正式论述前,先从目前已有的探讨中简略梳理出与本稿直接相关的问题如下:

(一)如何认定“近世”文化特性的问题。首先,“近世”(Early Modern)是几种时代区分论中的一种,由于四分法“古代—中世—近世—近代”的提倡,其重要性也得到强调,被定性为从“中世”(the Middle Ages)到“近代”(Modern)的过渡期。就政治社会来说,“近代”是指“国民国家”(Nation-State)这一世界通用的国家体制运行下大众文化全盛的时代。以此为准绳,“近世”也被看成一定程度上孕育了这种特征的时代。如果从文化层面进行限定的话,可以定位为一个庶民们作为社会阶层中的多数派正以文化接受者和创造者的姿态发挥着愈来愈大作用的时代。因此可以说,“通俗化”“世俗化”才是这个时代最重要的关键词。

(二)梳理中国近世特有的问题。根据内藤湖南、宫崎市定的观点,中国近世是从10世纪中期的北宋开始直至20世纪初的清末为止。在这将近一千年的时间里,共同的社会基盘是科举社会。不过还可以根据科举制度的变化分为:前期=宋元(约400年)、后期=明清(约550年)。前后期的区别在于:明初创设了“举人”(孝廉)、“生员”(秀才)这种新的官方身份,举子身份得到保障,其结果使得科举的事业规模以及社会影响力都得到增强。尽管有这种区别,中国近世时期的共通点是:由于科举这一制度的存在,促进了支配阶层“士”和被支配阶层“庶”这两种阶层间身份的流动。而这意味着在一定程度上已经实现了政治权力的“通俗化”和“世俗化”。

而且从言语文化上来说,中世时的“文言”(以及“官话”)是“士”的象征,而到了近世时庶民也开始能够准确使用它。如果将这点看成科举影响下的一部分便非常容易理解。每三年实施一次的科举所产生的是极少数及第者以及大量落第者,尤其是后者,近世前期朝廷无法保障他们的身份,不得不沦落到民间。尽管落第了,但常年累月的学习使他们也具备了大体与及第者相当的文言运用能力。因此只要科举继续实施,就会最终创造出一种构造:具备“士”的言语文化素养的民间人不断增加。也就是说,科举也是一种将秦汉以来的“士”文化(传统文化)移植到“庶”身上的装置。中世时对庶民来说本是毫无交集可言的上层言语文化,在科举以及与之相关的各种教育单位作用下,也成了与庶民们格外亲近的存在,而且实际上他们使用起来毫不逊色于士人,这部分庶民的增加明确体现出传统言语文化的“通俗化”“世俗化”。

(三)梳理近世言语空间的相关问题。“近代文学=国民文学=用口语俗语创作的小说”的文学史观起源于西欧,在“国民国家”产生相对滞后的亚洲诸国,它是一种先入为主的被动接受的思潮,但仍然发挥着功能,各国的文学史都是按照这种观点进行构想和制作的。例如中国文学史中相当于近世的宋代至清代部分,代表作品是“宋词、元曲、明清小说”,叙述时主要强调文体上“从文言到白话”、文学样式上“从诗到小说”的“进化”,为了与近代“用口语俗语创作的小说”这一既定目标达成无缝接轨而进行了一些人为操作。实际上这期间各种样式的“文言”作品不仅没有被白话所取代,甚至直到清末一直处于量产状态。而且从言语阶层的地位来说,“文言”也一直占据着顶点地位。这种实际情况与今天仍然通行的文学史描述之间显然存在明显龃龉甚至乖离。

为了解决这种矛盾我们应该秉持以下态度:并不是非此即彼地将中国近世的言语空间单一理解为文言或者白话,而是“文言的通俗化”和“白话的高雅化”分头并行,一方面按照文、白的用途分栖共存,另一方面两者的融合也逐渐明显,以至于出现了一个更为多样复杂的言语空间的时代。为此有必要对一直以来没有得到充分研究的文言系作品也予以强烈关注,将文、白都纳入视野进行综合研究。

不过在此之际,尤其需要注意的是“文言通俗化”并不简单意味着言语现象的通俗化。文言一直占据言语阶层顶点的原因,极端而言是为了能与孔孟相接续,确保作为书面语言的权威性和传统性,因为千载不变所以才尊贵。那么“文言通俗化”又是如何实现的呢?它是随着使用人口的扩大,即不属于“士”的人们开始运用这种语体才成为一种现象的。这点从第(二)条中科举持续实施所带来的变化也可以明了。

(四)这种变化究竟从何时开始显现的问题。根据史学界的判断,中国的近世是与北宋王朝的建立同时开始的,而作为传统文化核心的言语文化并没有与之相应地发生剧变,其变化静水流深,是一点点在暗中缓慢地进行的。作为一种显著现象突现出来,是在13世纪以后从南宋到元代这个时代。“白话高雅化”则是朱熹和他的门人强力推行的,他们频繁编纂并上梓儒家语录,使白话语体作为出版言语获得了社会地位。另一方面,“文言通俗化”的实现还鲜明地体现在杭州书肆商人陈起以原则上一人一卷的小集形式陆续编刻当代小诗人的诗集。陈起策划制作的当代诗集(江湖小集)仅现存的传本就有60种以上,而且大多数作者都是布衣或者下级士大夫。

促成这种变化产生的因素目前已经非常清楚明了,即中国近世的象征——新媒介形式的雕版印刷的普及和出版业的繁荣。印刷出版从11世纪的北宋以来,行业逐步正规化,并随着时代进步而发展,南宋中后期以都城杭州、福建建安、江西庐陵等地为中心,民间出版资本也急速成长起来。以这些变化为背景,陈起的出版策划才成为可能。虽然位于传统文化核心位置的士大夫们基本上对生前刊行自撰诗集持消极态度,但由布衣和下级士大夫构成的江湖诗人们却积极地刊行自撰诗集,其中甚至出现了前所未有的出版与当代诗歌紧密关联在一起的现象。这样在中国文学史上,民间诗人首次作为重要诗人群体登上了舞台。笔者从这种现象中看到了文言文学通俗化的身影。也就是说,可以将这些看成是促使文言诗作为近世文学开始正式创作的标志。

本稿以上述四点为基础,重新审视宋末元初的“诗人”。在形势动荡的宋末元初,“诗人”是何种人物的认定发生了巨大变化,笔者倾向于将这种变化也看作是“近世”一个重要标志。以下具体分析当时人们对“诗人”概念理解的变化。

二、“诗人”的新语相

今天我们提起宋代的代表诗人时,可能脑海中都会率先浮现出苏轼、黄庭坚、陆游、范成大、杨万里等人的名字。除此以外还可能有人会想起王禹偁、杨亿、欧阳修、梅尧臣、苏舜钦、王安石、陈师道、陈与义、刘克庄等人的名字,但这里列举的诗人无一例外都是士大夫。在宋代他们确实在诗坛上充当了最重要的角色,这点通过他们在《诗话总龟》《苕溪渔隐丛话》《诗人玉屑》《诗林广记》等宋元历时性总合性的诗话总集中被言及的频度之多可以很容易得到确认。士大夫强力引领着宋代诗坛是古今共识。

然而南宋后期,宋代诗坛上“诗人=士大夫”的牢固认识或者说关系性开始呈现出变化征兆。这点如实体现在南宋后期士大夫诗人的代表刘克庄(1187—1269)的言论中:

诗必与诗人评之。今世言某人贵名揭日月,直声塞穹壤,是名人也;某人性理际天渊,源派传濂洛,是学问人也;某人窥姚姒,逮庄骚,摘屈宋,重班马,是文章人也;某人万里外建侯,某人立谈取卿相,是功名人也。此数项人者,其门挥汗成雨,士群趋焉,诗人亦携诗往焉。然主人不习为诗,于诗家高下深浅,未尝涉其藩墙津涯,虽强评,要未抓着痒处。天台刘君澜抄其诗四卷示余,短篇如新戒缚律,大篇如散圣安禅,诗之体制略备。然白以贺监知名,贺以韩公定价,余未知君师友何人,序其诗者方侯蒙仲。余谓蒙仲文章人,亦非诗人也。诗非本色人不能评。贺、韩皆自能诗,故能重二李之诗。余少有此癖,所恨涉世深,为俗缘分夺,不得专心致意。顷自柱史免归,入山十年,得诗二百余首,稍似本色人语。俄起家为从官词臣,终日为词头所困,诗遂断笔,何以异于蒙仲哉。君足迹遍江湖,宜访世外本色人与之评。傥得其人飞书相报,余当从君北面而事之。*刘克庄:《跋刘澜诗集》,辛更儒:《刘克庄集笺校》卷一〇九, 北京:中华书局,第4520页。

此文是刘克庄为江湖诗人刘澜的四卷诗集所作的跋文。刘澜生平经历不详,元代方回(1227—1307)的《瀛奎律髓》卷十三“冬日”类中选录了他的一首五律《夜访侃直翁》,并且附有简介:“江村刘澜,字养原,天台人。尝为道士,还俗。学唐诗,亦有所悟。然干谒无成,丙子年〔景炎元年(1276)〕卒。予熟识之。”*李庆甲:《瀛奎律髓汇评》,上海:上海古籍出版社,1986年,上册,第486页。另外,元代韦居安(生卒年不详)的《梅诗话》中也有一则简短记载:“以诗游江湖,后村、西涧二公序其吟稿。”*韦居安:《梅诗话》卷下,丁福保辑:《历代诗话续编》,北京:中华书局,中册,第582页。“西涧”可能是指叶梦鼎。综合二则材料可知,刘澜是一位活跃在南宋末期、尊奉晩唐体的江湖诗人。有诗集四卷,但现已散佚不传。

刘克庄跋文中提到的“入山十年”应该是约指他淳祐十二年(1252)得祠禄里居莆田的八年时间,即其66~73岁时。刘克庄于景定元年(1260)11月被朝廷召还,任兵部侍郎兼中书舍人、直学士院,翌月又兼史馆同修撰。文中“为从官词臣,终日为词头所困”即是指这次任职,大约是其74岁的时候。方澄孙(1214—1261,字蒙仲)是其爱徒,于景定二年九月罹病突然去世(时年48岁),但上面的跋文中完全没有提到这件事,说明此文可能是在这之前所作的。刘克庄还曾为刘澜的词集作序,*刘克庄:《跋刘澜乐府》,辛更儒:《刘克庄集笺校》卷一〇九,第4535页。提到了这篇跋文中的内容,创作时间可能晚一点。因此两篇文章的执笔时期概率最大的是在景定二年的上半年。*程章灿《刘克庄年谱》(贵阳:贵州人民出版社,1993年,第325页)中将《跋刘澜诗集》的创作时间定为景定元年。虽然这与笔者的观点没有太大的不一致,但刘克庄就任词臣是从景定元年11月开始,此年内只有二个月,发出“终日为词头所困”的感叹似乎显得为时过早,因此定为景定二年春天以后比较妥当。又,欧阳守道也曾在方澄孙、刘克庄二人之后,为刘澜的诗集《江村诗》作过跋文(《书刘养源诗集》,《全宋文》卷八○一○,上海:上海辞书出版社,2006年,第347册,第469页)。景定三年六月所作的这篇跋文中不仅提到了刘克庄的诗人观,还提及了方澄孙已经去世。当时刘克庄75岁,离他去世还有七年。综上,这篇跋文是刘克庄回忆自己往昔时写下的,可以看作是他晚年对人生的总结。

刘克庄在跋文中断言,只有“诗人”才能品评诗歌,先作序的方澄孙虽然是文章家但不是“诗人”,因此没有评诗资格。然后提到自己虽然年轻时沉迷于作诗,但步入仕途后逐渐无法专心于此,“入山十年”期间曾经一度像个作诗的行家,但这次被召还朝中担任词臣,每日与文辞困斗,完全丧失了这种发展趋势,结果变成了与方澄孙一样的文章家。由此可见,晩年的刘克庄最终认识到自己不算是“诗人”。在他的认识中“诗人”和文章家相比是截然不同的存在,是指像李白和李贺那样专门以作诗为主业的专业诗人。

如果刘克庄的这种认识反映了当时的实际情况,具有一定普遍性的话,那么就能得出这样的结论:拥有士大夫地位的人几乎都无法看作“诗人”。原因是士大夫都追求“官—学—文”的总合,南宋后期的实际情况是“学”比“文”进而“官”比“学”更优先、更受重视,士大夫通常将作诗看成“文”的冰山一角,一般不可能将之摆在最优先位置。即便是像刘克庄这样对诗学非常有“善相感”(sympathy)的人,也很难将“诗人”的身份维持到底,反而像刘澜这样以作诗为专业的江湖诗人才能做到,刘克庄也可能从他身上看到了自己年轻时的影子。

这篇跋文完成大约二十年以后(1281),自称“景定诗人”的郑思肖(1241—1318)为自编诗集《中兴集》写了一篇自序。当时宋朝已经灭亡,他作为一介遗民回顾了理宗朝(1224—1264)的盛世和度宗朝(1264—1274)的冷清。以下引用的是他赞美理宗朝人才济济的部分,其中具体列举了许多人名:

思肖生于理宗盛治之朝,又侍先君子结庐西湖上,与四方伟人交游,所见所闻广大高明,皆今人梦寐不到之境。中年命于涂炭,泊影鬼区。仰怀理宗时朝野之臣,中夜倒指,尝数一二。名相:崔公与之、李公宗勉、游公侣、杜公范、吴公潜、董公槐。阃臣:孟公珙、彭公大雅、余公玠、赵公葵、陈公鞾、向公士璧。名臣:徐公元杰、蒋公重珍、度公正、徐公峤、潘公牥、郭公磊卿、张公端义、刘公汉弼、章公琰、李公韶、张公忠恕、王公遂、刘公宰、蔡公范、王公迈、曹公豳、杜公渊、徐公经孙、萧公山则、陈公昉、黄公自然、洪公天锡、范公丁孙、李公伯玉。道学:真公德秀、赵公汝谈、袁公肃、蔡公抗、赵公汝腾、钱公时、徐公霖。文臣:李公心传、洪公咨夔、魏公了翁、危公科、程公公许、刘公克庄、汤公汉、刘公子澄。诗人:①徐抱独逸、②戴石屏复古、③敖臞庵陶孙、④赵东阁汝回、⑤冯深居去非、⑥叶靖逸绍翁、⑦周伯弜弼、⑧卢柳南方春、⑨翁宾旸孟寅、⑩曾苍山几、杜北山汝能、翁石龟逢龙、柴仲山望、严月涧中和、李雪林龏、严华谷粲、吴樵溪陵、严沧浪羽、阮宾中秀实、章雪崖康、孙花翁惟信。其它贤能名官、豪杰人物、老师宿儒、仁人义士,僻在遐方异县、深山穷谷,诚匪车载斗量所可尽。如斯诸君子,落落参错天下,当时气焰,何其盛哉。*郑思肖:《〈中兴集〉自序》,《郑思肖集》,上海:上海古籍出版社,1991年,第99页。

郑思肖列载了6位宰相、6位外任大臣(“阃臣”)、24位名臣、7位道学者、8位文臣,之后又列举了徐逸等共计21位理宗朝的代表“诗人”。其中⑩有可能是将曾原一误记为曾几。*南宋后期,提起“曾苍山”,通常是指曾原一。曾原一,字子实,号苍山,赣州宁都人,曾经参加过四次科举都失败了,由他人推举除知南昌县。当时对曾原一诗歌的评价见韦居安《梅礀诗话》(卷上一则、卷下二则)。曾几,号茶山,是南宋前期著名的江西诗派诗人,可能是因为同姓且号也相似所以搞混淆了吧。从社会身份上来说,除了翁逢龙曾经历任州级知事,属于中层士大夫以外,其他人或者是下级士大夫(③~⑨、、、)或者是布衣(①、②、⑩、、、、~)。*其中⑩曾原一和阮秀实二人曾短期担任过官职,并非纯粹的布衣,可能称为士大夫和布衣的中间存在比较妥当。当中②戴复古、③敖陶孙、④赵汝回、⑥叶绍翁、⑦周弼、柴望、李龏、严粲等8人见中华书局1995年出版的张宏生《江湖诗派研究》中所列138位江湖诗人当中。另外,②、③、⑥、⑦、等5人在现存陈起书籍铺刊行的江湖小集系列中有他们的诗集。如上所示,郑思肖的认识亦是:“诗人”主要是指活跃在江湖这个舞台上的专业诗人,以及沦落在最底层的寒士诗人。顺便提及,即使用郑思肖的尺度来衡量,刘克庄也不在“诗人”的行列,而是归在“文臣”的行列。

至少到南宋中期为止,提起“诗人”自然而然首先联想起的是陆游、范成大、杨万里、尤袤、萧德藻等人。即使是曾经宣扬新“诗人”认识的刘克庄也将南宋中期的诗坛概括如下:

乾淳间,则范至能、陆放翁、杨廷秀、萧东夫、张安国一二十公,皆大家数也。*刘克庄:《中兴绝句续编·自序》,辛更儒:《刘克庄集笺校》卷九七,第4086页。

这是刘克庄为自己编选的《中兴绝句续编》所作自序中的一段话。此序的写作比上揭跋文早五年,即“入山十年”期间的宝祐四年(1256)所作,与作跋文时的认知应当没有太大差别。此时他回忆往日代表南宋中期的诗人,结果列举的却是范成大(1126—1193)、陆游(1125—1210)、杨万里(1124—1206)、萧德藻(生卒年不详)、张孝祥(1132—1170),五人无一例外都是士大夫。既然是士大夫,他们五人便不可能是专业诗人。刘克庄是用今天和过去两种不同的尺度在仔细回想“诗人”。为何刘克庄要用两种尺度衡量呢?其原因只可能是他所处的现实已经发生了巨大变化。也就是说,当他环顾周围,发现现实是:那些打造诗歌潮流,自认为“诗人”并且非常活跃的人大多数都已不再是士大夫了。

三、宋末元初诗坛究竟发生了什么?——士大夫发生的变化

宋末元初的人们当时究竟身处怎样的诗歌潮流中呢?这里将尽可能详细地进行一些探讨。

在上节所引用的刘克庄《中兴绝句续编》自序中的那句话之后,紧接着还有如下记载:

内放翁自有万诗,稍后如项平父、李秀〔季〕章诸贤以至江西一派、永嘉四灵,占毕于灯窗,鸣号江湖,约而在下,以诗名世者,不可殚纪。

这里举出的中期陆游、范成大、杨万里等人的第一后继者是两位士大夫:项安世(1129—1208,字平甫)和李壁(1159—1222,字季章),随后刘克庄又举出了“江西一派”和“永嘉四灵”,前者指以黄庭坚为祖,在从北宋末年至南宋中期很长的一段时期内对士大夫产生了巨大影响的流派;相比之下,“永嘉四灵”包括浙江永嘉出身的两名下级士大夫徐玑(1162—1214,字文渊,号灵渊)、赵师秀(1170—1219,字紫芝,号灵秀),以及两名布衣翁卷(生卒年不详,字续古,一字灵舒)、徐照(?—1211,字道晖,号灵晖)共计四人,他们是在13世纪初期忽然受到关注,成为风靡一时的群体。前者象征着传统或者传承,后者则象征着新变或者变革,一般认为后者能更鲜明地映射出南宋后期这个时代的特性。

“永嘉四灵”之所以一举成名,是因为受到了同乡的著名士大夫叶适的发掘和彰显。叶适曾编撰他们的诗选,由都城杭州的陈起书籍铺刊行,推动了他们诗歌的流行。四灵的诗歌具有显著特征,从形式上来说偏重于近体诗,尤其是五律;从风格上来说追求中唐后期贾岛、姚合“寒痩”的意境,同时在字句锻炼上倾注心血,经常用苦吟的方式创作。相对于江西派“以学为诗”、重视学识、多用典故,四灵则不拘泥于典故,主要用白描手法。而且相对于士大夫经常以社会批判和时世讽刺为题材,四灵则以触目所及的景色为中心,擅长写景诗,脱离政治、社会的倾向比较强烈。

那么叶适究竟对四灵诗歌的哪些地方表示了高度评价呢?这里引用一段叶适谈论四灵之一翁卷诗歌优点的话:

若灵舒则自吐性情,靡所依傍,伸纸疾书,意尽而止。乃读者或疑其易近率,淡近浅,不知诗道之坏,每坏于伪,坏于险。伪则遁之而窃焉,险则幽之而鬼焉,故救伪以真,救险以简,理也,亦势也。能愈率则愈真,能愈浅则愈简,意在笔先,味在句外,斯以上下三百篇为无疚尔。试披吟风雅,其显明光大之气、敦厚温柔之教,诚足以津梁后人,则居今思古,作者其有忧乎。乃知集成花萼,梦入草塘,彼各有所长,讵苟焉而已也。然则非得少陵之深,未许读松庐之什,非得三百之旨,尤未易读西岩之篇也哉。*叶适:《西岩集序》,《全宋文》卷六四七二, 第285册,第174页。

针对舆论认为翁卷诗“易近率,淡近浅”,叶适认为诗道之坏往往是因为“伪”和“险”,而挽救“伪”的是“真”、挽救“险”的是“简”,越“率”就越“真”、越“浅”就越“简”。稍微解释一下的话,即他们不像江西诗派那样将前人诗歌进行换骨夺胎、模拟创作,或者多用典故,加入丰富的学识,他们不赞成故意表现晦涩,而主张用雕琢过的自我语言表现真率的意思,可以看作明末公安派性灵说的先驱。或者可以看成是清末民初陈衍将唐诗和宋诗概括为:唐诗=“诗人之诗”、宋诗=“学人之诗”的对比原型。对叶适来说,具体体现了“真”和“简”的是“唐诗”,更确切地来说是晩唐诗,翁卷等四灵则祖述了此说。*不过叶适也是士大夫中的一员,似乎不仅仅赞同四灵所追求的风格。叶适在《王木叔诗序》(《全宋文》卷六四七二,第285册,第167页)记载了他的同乡且是前辈的王柟(1143—1217,字木叔)曾在晩唐体最流行的时候表达过不满,认为晩唐诗的弱点是“格卑而气弱”,虽然在修辞方面具有美感和技巧性,但在思想和心情描写方面不够理想,对此叶适认为这是值得听取的意见。这篇序文从某种意义上来说是反江西诗派的宣言。

叶适发出的变革信号很快引起了巨大反响,虽然招致了众多批判,但嘉定(1208—1224)以后,以四灵为首,晩唐体开始逐渐流行,这种势头一直持续到元初。期间许多士大夫都站在反对晩唐体的立场,但不管他们的看法如何,晩唐体席卷宋末元初诗坛已成为不可逆转的事实。以下按照时间顺序将相关的代表言论揭示如下,从中可窥见流行的实际情况。

(一)宋末

①【嘉定十七年(1224)】徐鹿卿《跋杜子野小山诗》(《全宋文》卷七六七五,第333册,第252页):若夫五谷以主之,多品以佐之,则又在吾心自为持衡。少陵,五谷也。晩唐,多品也。学诗,调味者也。评诗,知味者也。

② 刘宰《书修江刘君诗后》(《全宋文》卷六八三九,第300册,第36页):而近世作者求工于锻炼,用力于模仿,往往句愈工而志愈失,句愈似而志愈非。

③【淳祐二年(1242)】吕午《宋雪岩诗集叙》(《全宋文》卷七二一五,第315册,第82页):晩唐诗盛行于时,雪岩酷好之,至有轻轩冕之意。每诵其编,令人欲尽弃人间事,从而久吟弄于山颠水涯、烟霞缥渺之闲。

④【淳祐十一年(1251)】陈必复《端隐吟稿序》(《全宋文》卷七八七八,第341册,第299页):有林君尚仁者,一日以诗来谒,……林君字润叟,自号端隐。其为诗专以姚合、贾岛为法,而精妥深润则过之。每来对余言,切切然惟忧其诗之不行于世,贫贱困苦莫之忧也。

⑤【宝祐三年(1255)】欧阳守道《吴叔椿诗集序》(《全宋文》卷八○○八,第346册,第440页):近世文慕古而诗尚今,其曰古诗,学汉魏晋宋体尔,余皆唐,甚者专主晩唐,未有以删前诗为诗也。

⑥【宝祐三年~咸淳五年(1269)】刘克庄《虞德求诗》(《刘克庄集笺校》卷一〇九,第4131页):近世诗人莫盛于温、台,水心叶公倡于温,四灵辈和之,竹隐徐公倡于台,和者尤众。德求其一也。余长德求三岁,自丱角走四方,江湖社友多所款接。

⑦【宝祐四年(1256)】姚勉《赞府兄诗稿序》(《全宋文》卷八一三四,第352册,第447页):晩唐诗,姚秘监为最精妙。迩年有雪篷姚希声,亦精悍于吟。余尝欲集此二家诗,作唐宋二姚集,有其志而未之暇也。

⑧方岳《跋赵兄诗卷》(《全宋文》卷七九○七,第342册,第343页):予非知诗人,赵公迫而与言诗,过矣。然予观世之学晩唐者不必读书,但彷佛其声嗽,便觉优孟似孙叔敖,掇皮皆真,予每叹恨。

⑨赵孟坚《孙雪窗诗序》(《全宋文》卷七八七六,第341册,第246页):窃怪夫今之言诗者,江西、晩唐之交相诋也。……今之习江西、晩唐者,谓拘一耳,究江西、晩唐亦未始拘也。

⑩释道璨《莹玉涧诗集序》(《全宋文》卷八○七八,第349册,第301页):数十年东南之言诗者皆袭唐声,而于根本之学未尝一日用力,是故浅陋而无节,乱杂而无章,宜其所自出者有欠欤。

(二)元初

以上从宋末元初提示了四灵和晩唐体流行的言论中,选出创作时期非常确定的18则。如果将时期无法确定的例子包括在内,至少超过这个数量的一倍。其中⑥、、明确记载了流行的始作俑者是叶适。叶适开始彰显四灵是开禧北伐失败后他退居永嘉时期,即嘉定元年以后的事情。代表南宋中期诗坛的两大巨头,杨万里开禧二年(1206)去世,陆游嘉定三年(1210)去世,因此叶适开始与四灵结下深交正是一个时代刚刚宣告终结的时候。开禧北伐失败使士大夫跌入失意的最低谷,而诗坛巨人的去世几乎与此同时发生,时代不容分说地被逼到了拐角,我们首先需要铭记的事情是叶适首先开始鼓吹四灵。将这种鼓吹变成大型旋风覆盖整个南宋诗坛的因素有两点值得指出:第一,这之前一直处于诗坛中核地位的士大夫层面的问题;第二,至南宋中期一直隐藏在士大夫诗人的耀眼光芒中而难以看见他们活跃的身影——非士大夫阶层的新兴诗人群的勃兴。

本节首先考察前者。杨、陆去世后的下一代中最终没有出现能与他们相匹敌的诗人。前文所引用的刘克庄序中举出了项安世和李壁二人,但项安世与杨、陆完全属于同一时代的人,而且去世时间也相差不多,因此刘克庄的概述本来就是建立在错误认识的基础上。上引方回《跋胡直内诗》中将赵蕃(1143—1229,字昌父,号章泉)和赵汝谈(?—1237,字履常,号南塘)列举为 “乾淳之风”的继承者,但他们两人即使再加上李壁,与杨、陆相比也不过渺若尘埃。也就是说,嘉定以后,曾经稳坐诗坛中心宝座的士大夫的存在感已经变得相当微弱。绍熙元年(1190)进士刘淮于嘉定十年所作的序文中提道:“近世诗人零落殆尽,无可考订,前辈唯一章泉老人,近在玉山”*刘淮:《方是闲居士小稿序》,《全宋文》卷六八一九,第299册,第137页。也证明了这点。“章泉老人”是指方回也举出过的赵蕃。那么士大夫诗人以嘉定年间为界突然“零落”的原因究竟是什么呢?关于这一点,叶适如下言论具有暗示性:

颇记十五六,长老诘何业,以近作献,则笑曰:“此外学也。吾怜汝穷不自活,几稍进于时文尔。夫外学,乃致穷之道也”。余愧,诗即弃去,然时文亦不能精也。故自余辈行累数十百人,皆得大名,登显仕,而终不以文称。*叶适:《题周简之文集》,《全宋文》卷六四七四,第285册,第199页。

叶适十五、六岁的时候,即从隆兴二年(1164)至乾道元年(1165)前后,诗学对于出人头地来说属于“外学”,这则佚事中长老严厉劝诫他不要走上这条致穷之路。年轻的叶适听取劝诫,放弃了作诗道路。而且更重要的是这并不是他一人的特殊经历,从他那一代以后,从无名者升至显官地位的“数十百人”中无人能以文称。这暗示了与叶适同代以及更晚一代的科举及第者有可能在习举子业时,也因与叶适一样的理由“弃去”了学习以诗为中心的文学素养。从上文中明确提及了“自余辈行”来看,叶适也清楚地认识到自己与前辈之间存在“代沟”。

比叶适年长十三岁的楼钥(1137—1213)也有与“长老”类似的想法,见其嘉定三年为戴复古诗集所作的序文,中有:

近时文士多而诗人少。文犹可以发身,诗虽甚工,反成屠龙之技,苟非深得其趣,谁能好之。黄岩戴君敏才独能以诗自适,号东皋子,不肯作举子业,终究而不悔。*《戴复古诗集》附录二“序跋”,杭州: 浙江古籍出版社,1992年,第323页。

楼钥认为文章尚可藉此成名,有所裨益,但诗不管作得如何工巧,却很有可能成为过于高雅的无用之技。楼钥于隆兴二年赐同进士出身,恰好在叶适受到“长老”训诫那一年参加了科举考试。因此他这段话也显示了12世纪后半期以后士大夫的文体价值观以科举为契机已经发生了巨大变化。

回顾起来,陆游、杨万里、范成大三人都参加了绍兴二十四年(1154)的礼部省试。而叶适进士及第是在淳熙五年(1178)。大概是在南宋第一代君主高宗向第二代孝宗进行朝代更替的前后时间内,科举的科目发生了较大改变,与这种改变相应的是举子业的内部情况也发生了巨大变化,而这正对士大夫内部关于文体的价值观产生了巨大影响。《宋史》“选举志”中设立了“科目”,但并没有详细记录科目变化的经过。相关记载只有三条:绍兴二十七年加强经义的记载、三十一年建议将经义与诗赋及第者的比率定为二比一(但未实施)、淳熙十四年朱熹私议废止诗赋。*《宋史》卷一五六《选举志》,北京:中华书局,第11册,第3630-3634页。不过既然生活在这个时代的叶适和楼钥有上述言论,那么至少诗赋的比重在南宋中后期的科举中明显降低应该可以是无法动摇的事实。

如果不能科举及第便无法飞黄腾达,面对这一现实,举子当会完全以及第作为优先目标,一心为此做准备。而作诗技巧的进步却几乎对科举及第没有任何作用,因此将此摆在次要位置甚至轻视它也是自然而然的。叶适、刘淮、楼钥三人不谋而合地用不同语气指出了士大夫们诗学的衰退,但这不是在嘉定年间突然发生的,实际上距此近半个世纪以前就已经埋下了默默生发的种子。也就是说,随着科举的改变,诗歌创作在举子业中的重要性明显减弱,因此士大夫阶层整体的诗歌创作也变得结构性不景气。而处于这一转折点的士大夫是叶适和他的同辈们。前一代杨、陆都已年过八十,他们晩年的活跃掩盖了士大夫整体诗学的凋落,也只是使之没有表面化罢了。

以上可以总结为:士大夫阶层诗学素养基盘的下沉是从南宋中期开始在暗中进行的,开始形成一种现象并表面化是在南宋后期,即嘉定以后。

四、新“诗人”——江湖诗人的崛起

诗学原本是士大夫的素养之一,南宋中期以来却逐渐被边缘化,与此形成鲜明对比的是:诗学热在民间反而愈来愈高涨。不过13世纪初,即嘉定以前,民间也并非完全不存在诗歌创作热。宋代还处于近世前期,民间文化现象因甚少见于文献记载而很难精确把握,不过仍然留下了片断记载。如两宋交替时期的金陵人吴可在《藏海诗话》中记载了北宋元祐年间(1086—1094)金陵存在平民大量参与的诗社,参加者包括很多商人,也编集了许多诗集。书中还记载了北方也有“一切人”参加的诗社,并介绍了由“屠儿”创作且获得好评的《蜘蛛》诗的一联。*吴可:《藏海诗话》,丁福保辑:《历代诗话续编》上册,第341页。虽然未能找到南宋有类似记载,但既然在嘉定之前的一个世纪已存在平民参加的诗社,恐怕南宋各地应该也存在相同性质的诗社,只是直至嘉定年间这些民间诗人的活动几乎从来没有在诗话笔记类著作里出现过,原因可能是他们的作诗活动还没有形成足以动摇诗坛的巨大潮流。这里面最重要的原因是:在诗坛中心仍有大量士大夫诗人,而他们具有强大的向心力。

但是如上节中已确认的那样,嘉定以后,诗坛士大夫的向心力开始显现出令人不安的迹象,这点成为之后各种变化的大前提。笔者曾有另稿论述士大夫视为理想的诗歌观,*可参阅两篇拙稿:《宋代士大夫的诗歌观——从苏黄到江西派》,沈松勤编:《第四届宋代文学国际研讨会论文集》,杭州:浙江大学出版社,2006年,第226-242页;《宋代士大夫的诗歌观——从江西派到江湖派》,张高评编:《宋代文学之会通与流变(近世文学国际学术会议论文集之一)》,台北:新文丰出版公司,2007年, 第29-55页。他们的理想一言以蔽之,就是要创作在形式和内容上都与他们作为政治家或者“士”的传统文化体现者相符的诗歌。具体而言,首先在形式层面上没有古体诗、今体诗之别,力求所有的诗型都长足发展,不过理论上却尤其重视从《诗经》传统延续下来的古体诗。从内容层面上来说,看重能够曝光社会不公、批判时世的讽谕诗,以及在诗歌中大量使用能体现学问素养的典故。当士大夫诗人的存在感变得稀薄,也意味着这种诗歌观的规范力亦随之弱化。

另一方面,叶适鼓吹晚唐体,四灵则以实际创作宣传其魅力,其实这种诗体本身已远远偏离了士大夫的诗歌观。如前所述,四灵的创作在形式上偏向于使用五律、七绝等近体,题材上显示出较强的脱离政治、社会倾向,不喜欢多用典故,即便使用也以平易者为主。总而言之,他们明显倾向于将写诗作为表现真实自我的手段或者抒发个人情感的工具,原则上没有政治家那种要对全社会负责的志向和气概,而这些却是一直以来士大夫注定要承担的。个中缘故其实已无需赘言,即因为支持晩唐体流行的是布衣和下层士大夫。对他们而言最重要的是满足自己的表现欲,以他们的社会身份要延续古代传统、胸怀天下国家本来就有一点越俎代庖,也是一个缺乏现实可行性的命题。他们之所以倾向写作近体诗也是出于同样的缘由。即使是当今社会,学习作古诗的快捷方式也是从七绝开始,然后按照五律、七律的顺序渐进,熟练掌握了这三体以后再开始练习古体和五绝。近体诗字数较少又有韵律束缚,更适合初学者入门,因此晩唐体对初学者来说是最容易接受的诗型。也就是说,晩唐体显示的定向性(directivity),与其说是以高居诗学殿堂的士大夫文化为目标的高雅化,毋宁说更多地倾向于非士大夫层的通俗化。这里面隐藏着晩唐体流行的最大秘密。

更为重要的是,这种远远偏离士大夫传统诗歌观的诗型,受到了当时士大夫的代表叶适的推崇和认可。晩唐体对宋代士大夫而言,是一种与他们政治和文化领袖身份不符的微瑕诗型。因此即便实际创作了与晩唐体相似的作品,在评价时还是会表现出冷漠态度,许多士大夫会选择站在批评立场。*南宋中期诗坛上,杨万里是唯一的例外,他直言不讳地对晩唐诗予以了高度评价。因此严格来说,在叶适以前,杨万里才是引导晩唐体流行的先驱者。在这种环境下,大儒叶适偏偏从正面向对当时士大夫产生巨大影响、且被普遍接受的江西派揭起反旗,高声鼓吹晩唐体,其意义是非常重大的。正当诗坛上士大夫的向心力减弱之时,他推崇偏离士大夫传统诗歌观的晩唐体,这在双重意味上给予了那些在江湖上呻吟、置身于士大夫文化边缘的人们以莫大的勇气和自信。

而民间出版业也使在永嘉兴起的这场变革的烽火燃得更旺,为它更远、更迅速地传播至全国各地起了巨大作用,促进了晩唐体的流行,体现出宋末浓厚的时代性。从嘉定年间至宋朝灭亡期间,杭州陈宅书籍铺主人陈起(及其子陈续芸)所开展的与诗学有关的出版事业发挥了最重要作用,从刊行叶适编《四灵诗选》及四灵之一赵师秀所选《二妙集》和《众妙集》开始,*《二妙集》《众妙集》的南宋刊书棚本现已不存,不过赵师秀晩年与陈起交往密切,这二种选本在陈起书籍铺刊行的可能性最大。他陆续刊行了以中晩唐为主的唐人小集和当代江湖诗人的小集。即使仅计算现存的数量也各有60种以上。而且陈起编刻的《江湖诗集》七卷(它与“江湖小集”为一、二卷的个人别集不同,是选集)还因其中收录了批判时政的诗歌而受到御史台弹劾,被判以禁止发卖的处分(“江湖诗祸”),此事见于当时文献记载,曾引起过轰动。陈起的相关情况之前笔者曾经屡次论及,*本稿开头注①中列出的拙稿中a、b、c、g四篇论述了相关的问题。不再赘述,这里只是强调一下晩唐体流行的背景与民间书肆有密切关系。

陈起策划出版了大量布衣及下级士大夫的诗集,形成了席卷江湖的风潮。其数仅现存有刻本流传的就达60人以上,张宏生《江湖诗派研究》中统计为138人以上。*篇末附录的一览表将张宏生列出的138人按照社会阶层进行了重新分类,可供参考。当然,当时自认为诗人的人数可能远超这个统计数字。本稿第二节提及的天台人刘澜,其诗集就没有被收录在陈起的江湖小集中,也不包括在张宏生的名单里。但是借用刘克庄的话,刘澜毫无疑问是“本色”诗人,也是游历江湖的“诗人”。此外在郑思肖所列举理宗朝的“诗人”中,有13人(①徐逸、⑤冯去非、⑧卢方春、⑨翁孟寅、⑩曾原一、杜汝能、翁逢龙、严中和、吴陵、严羽、阮秀实、章康、孙惟信)不包括在张宏生的名单中,其实也是可以加上去的。这13人中除了翁逢龙曾经担任过州级的知事、属于中层士大夫以外,其他人或者只有县官级别的仕宦经历、属于下层士大夫(⑤、⑧、⑨、),或者是布衣(①、⑩、、、~),无一人像杨、陆那样属于上层士大夫。

方回在《瀛奎律髓》卷二十“梅花类”所录戴复古七律《寄寻梅》后有评语:

石屏戴复古,字式之,天台人。早年不甚读书,中年以诗游诸公间,颇有声,寿八十余。以诗为生涯而成家。盖江湖游士,多星命相卜,挟中朝尺书,奔走阃台郡县糊口耳。庆元、嘉定以来,乃有诗人为谒客者,龙洲刘过改之之徒不一人,石屏亦其一也。相率成风,至不务举子业,干求一二要路之书为介,谓之阔匾,副以诗篇,动获数千缗,以至万缗。如壶山宋谦甫(宋自逊),一谒贾似道,获楮币二十万缗,以造华居是也。钱塘湖山,此曹什伯为群,阮海峰秀实、林可山洪、孙花翁季蕃(孙惟信)、高菊九万(高翥),往往雌黄士大夫,口吻可畏,至于望门倒屣。石屏为人则否,每于广座中,口不谈世事,搢绅多之。然其诗苦于轻俗,高处颇亦清健,不至如高九万之纯乎俗。如刘江村澜,最晩辈,本天台道士,能诗,还俗,磨莹工密,自谓晩唐。予及识其人,今亦归九泉,而处士诗名遂绝响矣。故因取石屏此诗,而详记之于此。*李庆甲:《瀛奎律髓汇评》,中册,第840页。

其中所提及的刘过(1154—1206,字改之,号龙洲道人)殁于开禧二年,将他记为“庆元、嘉定以来”的诗人显然是违背事实的,他和姜夔(1155?—1221?)是早期江湖诗人,不过的确是早叩权贵门的“谒客”。这段话中还记载了戴复古等当时江湖诗人的代表,从中可窥见他们生活方式之一斑(“谒客”“阔匾”等)以及“什伯为群”的江湖诗人云集都城杭州的状况,当中就有刘澜的名字。

以上虽是粗略估计,亦可以轻松举出大约150位有名有姓的“诗人”活跃在宋末。就社会身份来说,他们几乎都是位于士大夫阶层边缘的人。面对如此庞大的数量以及他们一心一意从事诗歌创作的状态,曾经自我标榜为诗人的刘克庄到了晩年也只能宣告自己已经没有资格自称“诗人”了。

五、元初的发展

上两节中论及的是南宋嘉定以后至宋朝灭亡为止的诗坛情况。走上“诗人”道路的人,很多或者曾经在举子业中受挫,不得不放弃了由科举进入仕途的念头,或者即使运气好及第,也因沉沦下僚而将写诗作为表现自我的手段,走上了作诗的道路。

然而进入元代后,情况逐渐发生了变化。前面已经提到南宋中期以后的科举使举子远离诗学。但是,宋朝最后一次科举是在咸淳十年(1274)举行的,直至元延祐二年(1315)约40年的时间内都没有实施过,结果以科举及第为目标而习举子业的年轻人完全失去了方向。而且那些原本在宋朝有官职的士大夫也大多失业,完全丧失了施展行政手腕的机会。对宋代士大夫来说是失去了最重要的命脉,他们究竟该何去何从呢?这可以让实际经历过这场时世变迁的元初诗人们来提供证词。

自京国倾覆,笔墨道绝,举子无所用其巧,往往于极海之涯,穷山之巅,用其素所对偶声韵者,变为诗歌,聊以写悲辛、叙危苦耳,非其志也。……噫,方科举盛行之时,士之资质秀敏者,皆自力于时文,幸取一第,则为身荣,为时用,自负远甚。惟窘于笔下无以争万人之长者,乃自附于诗人之列,举子盖鄙之也。今科举既废,而前日所自负者反求工于其所鄙,斯又可叹也已。叔范于举业甚工,今当弃其所已工,得不痛惜之乎。丁丑十一月十六日。*舒岳祥:《跋王榘孙诗》,《全宋文》卷八一六二,第353册,第16页。

此文为景炎二年(1277)所作,科举每三年举行一次,按理来说这年春天应该实施礼部省试。然而如文中开头“京国倾覆”所言,前一年春二月时,伯颜率领的蒙古军队让都城杭州无血开城,恭帝被俘北上,宋朝实质上已灭亡,根本不可能实施科举。这段话描绘了此际举子们发生的剧变:在科举实施的时候,举子对被归入诗人行列很轻蔑,但科举停止时曾经轻蔑的人却开始追求诗业长进。

戴表元(1244—1310)也在《陈晦父诗序》中记载了同样的变化:

余犹记与陈晦父昆弟为儿童时,持笔橐出里门,所见名卿大夫,十有八九出于场屋科举。其得之之道,非明经则词赋,固无有以诗进者。间有一二以诗进,谓之杂流,人不齿录。惟天台阆风舒东野(舒岳祥),及余数人辈,而成进士早,得以闲暇习之。然亦自以不切之务,每遇情思感动,吟哦成章,即私藏箱笥,不敢以传诸人。譬之方士烧丹炼气,单门秘诀,虽甚珍惜,往往非人间所通爱。久之科举场屋之弊俱革,诗始大出。……大德丙午孟冬三日叙。*戴表元:《陈晦父诗序》,《全元文》卷四一八,第12册,第122页。

此文作于大德十年(1306),因此是后来回顾时写下的。在科举施行的时代,那些飞黄腾达的士大夫十之八九是进士及第者,为了进士及第,他们不是“明经”便是工于“词赋”者,没有人是因“诗”及第的。虽然也有极少数工“诗”者及第,但都被人称为“杂流”,为人所不齿。在这种环境下,戴表元和舒岳祥却在进士及第后偷偷发愤,尽管没有办法向他人展示,但感时触景之时仍然保持着诗歌创作。这段话中“久之科举场屋之弊俱革,诗始大出”言明了诗学复兴的原因,随后又明确将科举废止与诗学发生突变联系在一起。

而在《张仲实诗序》中,戴表元还曾写道:

异时搢绅先生无所事诗,见有攒眉拥鼻而吟者,辄靳之曰:“是唐声也,是不足为吾学也。吾学大出之可以咏歌唐虞,小出之不失为孔氏之徒,而何用是啁啁为哉。其为唐诗者,汩然无所与于世则已耳,吾不屑往与之议也”。铨改举废,诗事渐出。而昔之所靳者,骤而精焉则不能,因亦浸为之。为之异于唐,则又曰:“是终唐声不足为吾诗也。吾诗惧不达于古,不惧不达于唐”。其为唐诗者方起而抗曰:“古固在我,而君安得古”。于是性情理义之具,哗为讼媒,而人始骇矣。杭于东南为诗国,之二说者,余狎闻焉。*戴表元:《张仲实诗序》,《全元文》卷四一七,第12册,第119页。

这段话记载了有些人在科举实施时鄙视“攒眉拥鼻而吟”晩唐体诗者,科举废止后开始作诗,却因无法马上精通只能写出不像晩唐体的诗歌,不甘失败的情况下他们声称所追求的是古,晩唐不足为法。这表明因科举废止导致“搢绅先生”即读书人的文体价值观也发生了巨大变化。

之后,黄庚(1260—1328?)在《月屋漫稿序》中也针对科举和文体的盛衰表达了自己的看法:

仆自龆龀时读父书,承师训,惟知习举子业,何暇为推敲之诗,作闲散之文哉。自科目不行,始得脱屣场屋,放浪湖海,凡平生豪放之气,尽发而为诗文。且历考古人沿袭之流弊,脱然若醢鸡之出瓮,天坎蛙之出蹄涔,而游江湖也,遂得率意为之。惟吟咏情性,讲明理义,辞达而已,工拙何暇计也。于是裒集所作诗文,缮写成编,命之漫稿,以为他日覆瓿之资。若曰复古道,起文弊,则有今之韩杜在。天台山人黄庚星甫氏序,时泰定(1327)丁卯孟夏作。*黄庚:《月屋漫稿序》,《全元文》卷六一〇,第19册,第566页。

宋朝实施最后一次科举那年黄庚只有十五岁,但他从七八岁时便听从父亲之命,一心一意习举子业,无暇顾及作诗,而科举废止后他便转而投身作诗行列了。

以上四条材料,证实了本稿第三、四节中论及的宋末诗学的情况。叶适忆及年轻时受长老训戒事所表露的观点经过约一个世纪后,成为更为彻底浸透举子思想的观念。但这是在科举停止这一现实面前举子不得不做的改变。在元朝统治下,南宋出身的人士被看作“南人”,很长时间内不允许参与国政。科举所考的经义追根究底是与国政相关的基本理念和哲学,科举被停止后,学习经义的手段也好、目的也罢,已经完全丧失了现实性。

南宋每次实施科举都有足足超过10万举子参加。*本稿开头注①拙稿a中推算了应举者的人口,不过当时推算宋代的平均值为四、五万左右,而有几位宋史研究者曾指出南宋的应举人口超过十万。习举子业的学生人数估计不会少于100万人,这些人口随着科举的废止骤然失去了目标。当然,不是所有人都会走上作诗这条道路,毕竟在此之前作诗是件很冷门的事。但即使只有其中的一成,也有一万人。可以想象,由于他们的加入,元初的作诗人口与宋末实施科举时相比至少膨涨了数倍乃至数十倍。

那么元初诗人生活的实际情况是怎样的呢?南宋故地已经不存在宋末那样的权贵了。笔者搜得的相关记载也没有多少,但戴表元所记载的方回周围发生的以下现象给予了提示:

闻翁为州日,江湖诗客群扣其门,倾箱倒橐赠施之,无吝色。*戴表元:《桐江诗集序》,《全元文》卷四一七,第12册,第109页。

如同嘉定以来众多江湖诗人所做的那样,进入元代后江湖诗人仍然继续叩谒名士之门。他们拜访严州知事方回,呈上自己得意的作品,希冀得到他的印可。虽然不像理宗朝的贾似道和阃臣那样肆意施舍,方回也尽可能地赠与他们金银之物,以作为对他们平素辛苦艰难的回报。

元初似乎也没有了像陈起那样的能够大规模策划推出江湖诗人的书商,但即便如此,诗人们仍然想尽办法上梓自撰的诗集。例如当时杭州出身、也是最多产的诗人仇远(1247—1326)就曾在生前刊行过诗集,这从戴表元的《仇仁近诗序》中有“赠余锓成一巨编”句可知,而编刻时期可能在入元以后。与仇远并称的白珽(1248—1328)似乎也在生前刊行过自撰诗集,陈著《钱塘白珽诗序》中有“好事者将取而锓诸梓”之说可证,而陈著序文作于至元二十六年(1289)。*戴表元:《仇仁近诗序》,《全元文》卷四一七,第12册,第107页;陈著:《钱塘白珽诗序》,《全宋文》卷八一一○,第351册,第10页。仇远和白珽是宋末元初时诗名甚著的诗人,对于无名诗人来说,要刊行自己的诗集则是难以实现的愿望。其中就有余好问这样的人,心怀同样的愿望,将诗稿交给方回,请他甄选佳作,同时拜托他作序跋。方回却意外地写了一篇内容严厉的跋文:

作诗当有自得意处,亦当自知之,不待决于他人之目。好问诗不雕刻,可喜,然多信笔,不必皆工而近乎率。……盖年方四十,精锻细敲,未见其止也。不知何人欲为板行流传,毋乃太急乎。予勉为批点,去取恐不能得君自得之意。寻常泛然称赏,则从恕,将欲刊板,则选择岂可不严。且望雍容于仕,而沈潜于学。今之后生,吟三五十首,刊置书房,无人肯买,而平生聚辨,止于此矣。……然则枣梓之工,五十而后,未为晩也。*方回:《跋余好问丙申丁酉诗稿》,《全元文》卷二一七,第7册,第221页。

其题中的“丙申丁酉”指元贞二年(1296)和大德元年(1297)。方回认为余好问的诗歌还不够成熟,不必如此着急刊刻,并且他还指出,现在的年轻人凡是积得几首诗便立马刊刻,将诗集摆在书房里,但谁也不会买。从方回这篇跋文可以窥知宋朝灭亡近二十年后,诗人积极上梓自撰诗集的踪迹仍然没有断绝。

六、结 语——作为职业的诗人

从以上各节可知,南宋嘉定以后的诗坛已经发生了巨大变化。之前一直由上层士大夫引领的诗坛,因士大夫的向心力急速衰减,以布衣和下层士大夫为中心的江湖诗人开始取而代之。与此同时,在“诗人”的社会认定这点上,嘉定前后也存在巨大的断裂。嘉定以后的“诗人”已经摆脱了与士大夫的关系,开始成为专业诗人的代称。虽然元初与宋末在诗歌的文体价值观上存在巨大差异,但元初的“诗人”大体也是指“专业诗人”。

那么,在“诗人”一词意味着“专业诗人”的宋末元初,诗人是否能够专靠作诗来维持生计呢?结论是:即使有能够纯粹只靠诗歌生活的“诗人”,可能也是极少数的。以南宋江湖诗人为例,戴复古可能是专门依靠诗歌为生的著名的代表诗人,但仍然很难想象他是以“谒客”的那点临时收入就能悠然自适地过完一生。他应该在故乡黄岩有一定家产才能够长期离家游历各地,仅靠诗为收入来源可能连维持旅行都做不到。

应该充分考虑到:能够举出名字的江湖诗人实际上很多都擅长诗歌以外的词和书法。如江湖诗人的先锋人物姜夔精通雅乐,是雅词的创始者,当时的权贵和著名士大夫都对他心悦诚服,并且他还精通书法。此外,刘过也擅长作词,孙惟信也工于词和书法。如果能够精通书法艺术,那么便可以为诗歌这一商品增添附加价值。但是当没有这些特殊才能的时候,为了证明自己的价值,就必须依靠冠有当代名人序跋的诗集,尤其是上梓了的诗集。上节末尾引用的方回跋文中提到的当时刊行诗集的潮流便是诞生于这样的背景下。

如此这般,宋末元初以诗人为职业是很难单独成立的,具有非常不安定的因素。而且从社会阶层的侧面来看,专业诗人也不像士大夫那样是很明确的上流人士,而是一种浮游不定的存在。这种特性在近世后期的明清时期也被继承下来。本稿最后想以吴敬梓的《儒林外史》为线索对这个问题稍加考察。

第十七回中,有一位在杭州经营头巾生意、名叫景兰江的诗人登场。他称杭州有很多对八股文不屑一顾的名士。对景兰江来说,那些为科考参考书(时文集)写评点而赚钱的“选书”家都是与自己格格不入的俗物。对“选书”家们来说,景兰江等自认为是诗人的人在他们眼中不过是不通世故、脱离现实的闲人。而在第十九回中,精通世故的贪吏潘三则评价他们:“这一班人是有名的呆子。这姓景的开头巾店,本来有两千银子的本钱,一顿诗做得精光。他每日在店里,手里拿着一个刷子刷头巾,口里还哼的是‘清明时节雨纷纷’,把那买头巾的和店邻看了都笑。而今折了本钱,只借这做诗为由,遇着人就借银子,人听见他都怕。那一个姓支的是盐务里一个巡商,我来家在衙门里听见说,不多几日,他吃醉了,在街上吟诗,被府里二太爷一条链子锁去,把巡商都革了,将来只好穷得淌屎!二相公,你在客边要做些有想头的事,这样人同他混缠做什么?”*吴敬梓:《儒林外史》,上海:上海古籍出版社,2012年,第239、240页。将这些“诗人”都毫不留情地严批了一通。

此外书中还有牛布衣以及在他死后假冒他的牛浦郎、举人杜慎卿和杜少卿等人登场,但诗人大体上不过止于举人,过半数是在民间经营买卖的商人或者道士。还有沈琼枝这样的“卖诗女士”,而这可能是明清才有的现象。无论如何,《儒林外史》中登场的诗人们比起宋末元初的江湖诗人来说,属于下层市民阶层的人士更多,而这正是诗歌更进一步通俗化的结果。他们与举子业划清界线这点上是与宋末的情况相似的,而且诗人是专业诗人的称谓也是相同的。这样一来,《儒林外史》中所描绘的明末清初的情况也基本上与宋末元初没有多大的差异。诗人这一职业从士大夫中分化出来,与举子业也划清了界线,这种逐渐分工的现象从《儒林外史》中也可以得到佐证。

至于这到底应该看作诗学的衰退还是进化,根据树立的基准的不同,会产生巨大差异。不过,将这看成是通俗化的现象之一,应该是没有异议的。笔者自然也是站在承认南宋嘉定以后的发展是诗学“近世”化的立场的。

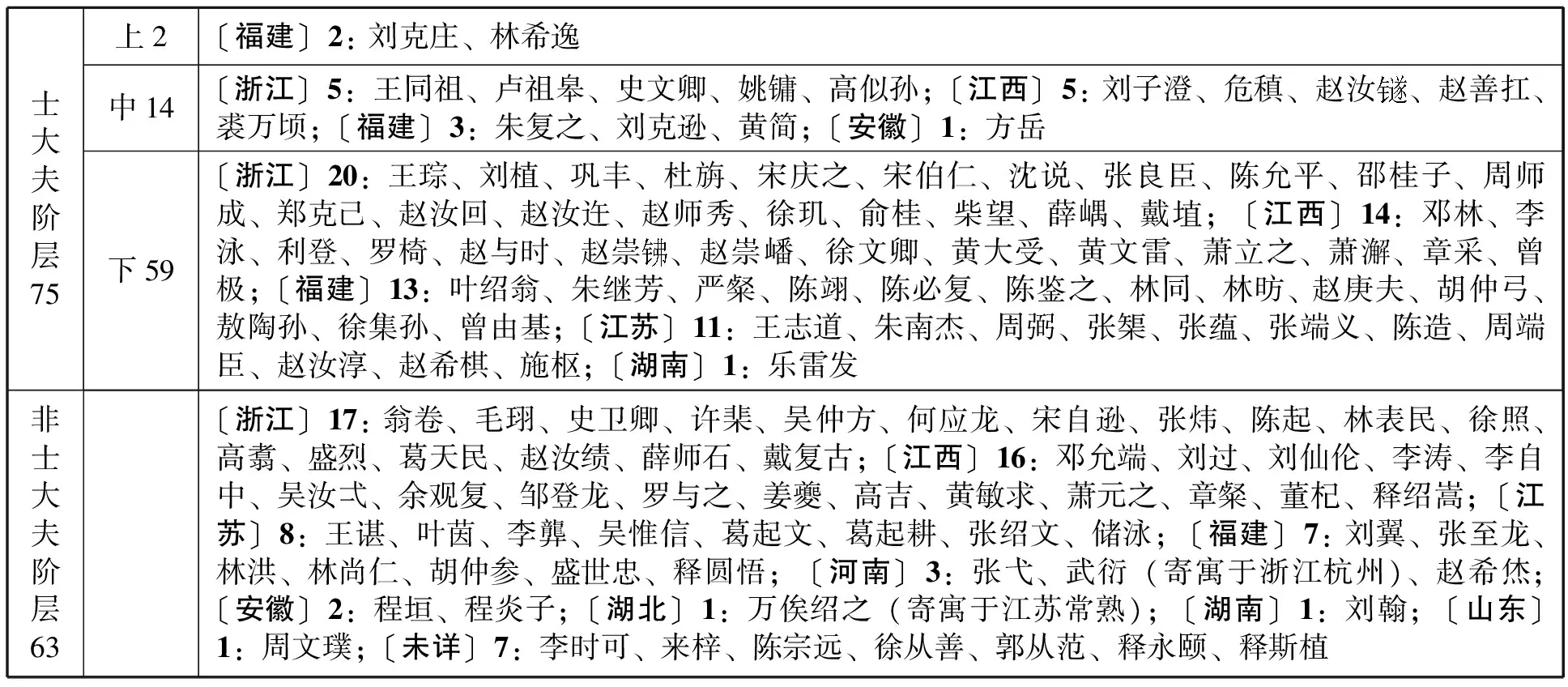

〔附表〕 江湖诗派的成员*此表根据张宏生《江湖诗派研究》附录一“江湖诗派成员考”中掲示的共计138人名单,按照“士大夫阶层”(再细分为上、中、下)和“非士大夫阶层”进行分类,并按照出身地进行了重新排列。“士大夫阶层”的上中下区分是按照所任官职的高低来分的。“上”指曾在中央担任显官者;“中”指曾任知府、知州或者州级通判者;“下”指曾任上述官职以外的属官、学官等职者或者只有进士及第记载而官历未详者。出身地(根据现在的省份划分)原则上不是按照祖籍,而是居住地区分。

(责任编辑:庞 礴)

PoetsasProfessionals—What Happened in Late Song and Early Yuan Period?

Uchiyama Seiya

At the turbulent turn of the late Song and early Yuan dynasties, the identity of ‘poet’ changed greatly, which is regarded as an important symbol of Early modern times. The old consensus is that scholar-officials were leading the poetic circles of Song Dynasty; however, the understanding that poet means scholar official started to change in later South Song dynasty. With the change of imperial examination, the importance of poetic creation was greatly weakened. With this came the change of the scholar-official's view of poetry, leading to the loss of enthusiasm and competence in poetic creation from the middle of Southern Song dynasty, especially after the Jiading period. At the same time, the social identity of ‘poet’ also changed, and with the appearance of the “Poetic School of the Rivers and Lakes”, the poet began to lose its association with the scholar-official class, and became the professional poet. This trend lasted until the early Yuan dynasty.

late Song and early Yuan period,early modern times,scholar-official,the Poetic School of the Rivers and Lakes,the professional poet

I207.22

A

1006-0766(2017)06-0005-14

内山精也,日本早稻田大学教育与综合科学学术院教授(东京 新宿)

译者简介:张淘,四川大学文学与新闻学院副研究员(成都 610064)

——士大夫的精神世界