国家粮食安全中主产区粮食生产及其贡献的量化对比分析

陈 璐,胡 月,韩学平,郭翔宇

(东北农业大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

国家粮食安全中主产区粮食生产及其贡献的量化对比分析

陈 璐,胡 月,韩学平,郭翔宇

(东北农业大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150030)

研究目的:通过量化对比分析,系统认识主产区粮食生产对保障国家粮食安全重要贡献的具体表现及程度,客观分析其经济发展困境及粮食生产方面的成因,为国家加大粮食主产区利益补偿力度、完善补偿机制提供数据参考。研究方法:利用历年全国和地方统计年鉴数据进行多视角的量化对比分析。研究结果:在粮食产量及其增长速度、粮食生产地位、粮食增产贡献率、省均及人均粮食生产水平、粮食生产比较贡献度等方面,粮食主产区均明显高于粮食主销区和产销平衡区。但是,粮食主产区在经济发展、财政收入和居民收入等方面明显落后,存在着粮食生产越多越吃亏的矛盾。研究结论:在保障国家粮食安全过程中,粮食主产区发挥着关键作用,贡献巨大。为了保障国家粮食安全,必须保护粮食主产区政府重农抓粮积极性,加大对粮食主产区,重点是粮食净调出省的利益补偿力度,完善利益补偿机制。

土地管理;粮食主产区;国家粮食安全;利益补偿

农业是安天下稳民心的产业,粮食是关系国计民生的特殊商品。解决好全国13亿多人口的吃饭问题,始终是治国安邦的头等大事。确保国家粮食安全,保障重要农产品有效供给,始终是发展现代农业的首要任务。保障国家粮食安全,粮食主产区是主导力量[1],起着至关重要的作用[2],贡献巨大[3],但近年来经济发展和居民收入却陷入困境。

对此,早在20世纪90年代初就有人指出,粮食主产区产粮多、贡献大、粮食商品价值流失严重、财政拮据、经济落后等“吃亏”问题,使相当多的粮食主产区已陷入了种种矛盾和困难之中[4]。因此,调动粮食主产区政府发展粮食生产的积极性,是当前亟待研究解决的问题[5]。如何解决这一较长时期一直存在且越来越突出的问题,2005年有学者建议,应建立对粮食主产区的补偿机制[6],建立粮食安全主产区和主销区之间的协调机制[7]。2010年,潘刚等开始更有针对性地研究建立粮食主产区利益补偿机制问题[8-10],近年来相关研究不断深入[11-15]。这些研究成果对进一步完善粮食主产区利益补偿机制的深化研究和政府决策具有重要的参考价值和借鉴作用。2005年中央“一号文件”提出,建立粮食主产区与主销区之间的利益协调机制。2009年中央“一号文件”提出,建立健全粮食主产区利益补偿制度。2013年,党的十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出,完善粮食主产区利益补偿机制。

目前,对于粮食主产区的利益补偿是以产粮大县奖励政策为主。从实践来看,产粮大县奖励政策对缓解县级财政压力、促进地方经济发展和农业生产发挥了积极作用[16],但是,从产粮大省的角度来看,现行的粮食主产区利益补偿政策还有许多问题和局限性,其中一个重要原因在于对主产区的粮食生产贡献及其因粮食生产而付出的机会成本和面临的困境认识不充分。基于此,本文拟通过多视角的具体量化对比分析,系统认识主产区粮食生产对保障国家粮食安全重要贡献的具体表现及其程度,客观分析其经济发展困境及其粮食生产方面的成因,为国家加大粮食主产区利益补偿力度、进一步完善补偿机制提供数据参考。

本文主要利用统计数据进行分析,文中所有数据来自于历年全国和各省(区、市)统计年鉴,或经过计算得到。粮食主产区包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川13个省(区),其中黑龙江、吉林、内蒙古、河南、山东、安徽6个省(区)为粮食净调出省;粮食主销区包括北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南7个省(市);粮食产销平衡区包括山西、宁夏、青海、甘肃、西藏、云南、贵州、重庆、广西、陕西、新疆11个省(区、市)。

1 粮食主产区粮食产量及其增长速度对比分析

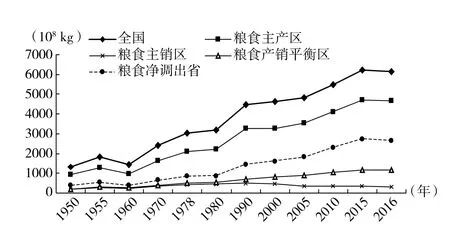

新中国成立以来,特别是改革开放之后,全国粮食生产稳步发展,粮食产量不断增加(图1)。但是,从不同地区来看,粮食产量增长速度不同。新中国成立以来,全国粮食产量在66年间增长了3.7倍,年均增长2.4%。其中,粮食主产区粮食产量增长4倍,年均增长2.5%;而粮食主销区粮食产量仅增长80.4%,年均增长0.9%。粮食主产区粮食产量总增长速度是粮食主销区的5倍,粮食主产区粮食产量年均增长速度是粮食主销区的2.8倍。在粮食主产区中,粮食净调出省粮食产量增长5.9倍,年均增长3%,远高出粮食主产区和全国的总体增长速度。

分时期来看,在改革开放之前,全国和不同地区粮食产量大体都以年均3%左右的速度稳步增长,地区间差异不大。改革开放之后,不同地区之间粮食产量增长速度的差异开始加大。1978—2016年,全国粮食产量在38年间增长了102.2%,年均增长1.9%。其中,粮食主产区粮食产量增长121.4%,年均增长2.1%,粮食主销区粮食产量则减少了25.8%,年均负增长0.8%。在粮食主产区中,粮食净调出省粮食产量增长218.1%,年均增长3.1%,远高出粮食主产区和全国的总体增长速度。特别是进入21世纪以来,不同地区之间粮食产量增长速度的差异进一步加大。2001—2016年,全国粮食产量在15年间增长了36.1%,年均增长2.1%。其中,粮食主产区粮食产量增长44.5%,年均增长2.5%;粮食主销区粮食产量则减少了19.4%,年均负增长1.4%。在粮食主产区中,粮食净调出省粮食产量增长64.5%,年均增长3.4%,粮食净调出省粮食产量年均增长速度分别是粮食主产区和全国年均增长速度的144.9%和178.7%。

图1 全国及不同地区历年粮食产量增长情况Fig.1 Grain output growth nationwide and across regions over the years

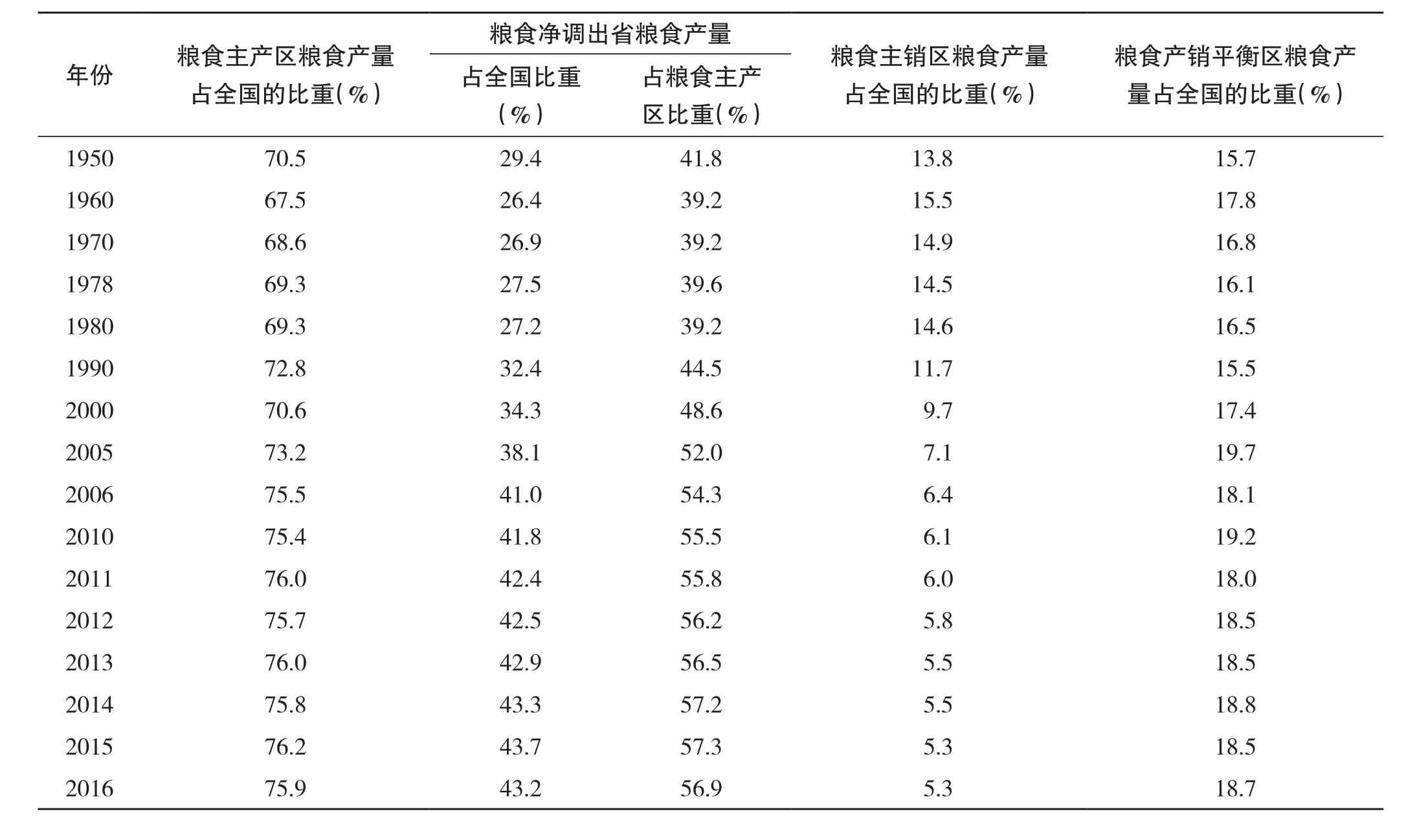

图2 不同地区粮食增产贡献率及其变化Fig.2 Contribution rates of grain output growth and changes across regions

从同一地区在不同时期的粮食产量增长速度变化来看,粮食主产区,特别是粮食净调出省的粮食产量年均增长速度呈加快趋势,而粮食主销区和粮食产销平衡区粮食产量年均增长速度则不断下降。作为粮食主产区的6个粮食净调出省,粮食产量年均增长速度在改革开放前的1950—1978年为2.8%,在改革开放以来的1978—2016年为2.9%,在进入21世纪之后的2001—2016年为3.4%;粮食主销区的粮食产量年均增长速度在1950—1978年为3.2%,在1978—2016年转为负增长0.8%,在2001—2016年进一步降为-1.4%;粮食产销平衡区粮食产量年均增长速度在改革开放前为3.1%,改革开放之后和进入21世纪以来分别下降到2.3%和1.8%。

2 粮食主产区粮食生产地位对比分析

不同地区在不同时期粮食产量增长速度不同,使得不同地区在全国粮食生产中的地位表现出不同的变化。

由表1可以看出,新中国成立以来,粮食主产区粮食产量占全国粮食总产量的比重一直在70%左右,特别是在2006—2016年的11年间,这一比重一直稳定在75%—76%的水平。粮食主销区粮食产量占全国粮食总产量的比重在农村改革开放之前基本保持在15%左右,但改革开放之后则呈不断下降趋势,特别是进入21世纪以来,这一比重下降至10%以下,2016年降至5.3%。粮食产销平衡区粮食产量占全国粮食总产量的比重相对稳定,进入21世纪以来这一比重相对于20世纪后50年有所提高,基本保持在18%左右。横向比较,2016年粮食主产区粮食产量占全国粮食总产量的比重为75.9%,省均粮食产量占比为5.8%,粮食主销区省均粮食产量占比为0.8%,粮食产销平衡区省均粮食产量占比为1.7%,前者分别是后两者的7.3倍和3.4倍。在13个粮食主产区中,6个粮食净调出省粮食产量占全国粮食总产量的比重一直处于上升趋势,2016年达到43.2%,比2000年提高了8.9个百分点,比1978年提高了15.7个百分点,省均粮食产量占比为7.2%,比粮食主产区省均粮食产量占比高1.4个百分点。

表1 不同地区粮食生产所占比重Tab.1 Proportions of grain production across regions

这反映出粮食主产区在中国粮食生产中占有非常重要的地位,特别是粮食净调出省的地位越来越重要,对保障国家粮食安全的贡献越来越大,而粮食主销区的地位则不断降低。

3 粮食主产区粮食增产贡献率对比分析

新中国成立以来,全国粮食累计增产4850×108kg,年均增产73.5×108kg。其中,粮食主产区粮食增产3746.5×108kg,占全国粮食增量的77.2%;粮食产销平衡区增产948×108kg,占全国粮食增量的19.6%;粮食主销区增产146.5×108kg,占全国粮食增量的3%。在粮食主产区中,6个粮食净调出省粮食增产2273×108kg,占全国粮食增量的46.9%。

粮食主产区对国家粮食增产的重要贡献在改革开放之后,特别是进入21世纪以来体现得更加充分。以1978年和2001年为界,在农村改革以前、改革之后至20世纪末、进入21世纪以来3个大的时期,粮食主产区尤其是粮食净调出省粮食增产数量占全国粮食增产总量的比重均呈上升趋势,而粮食主销区则呈下降趋势,且在农村改革之后总体上处于减产状态,粮食产销平衡区粮食增产数量占全国粮食增产总量的比重在进入21世纪之后也呈下降趋势(图2)。

具体分析,1978—2001年,全国粮食累计增产1478.5×108kg,年均增产64.5×108kg,省均年增产2.1×108kg。其中,粮食主产区粮食增产1125.5×108kg,占全国粮食增量的76.1%,省均年增产3.75×108kg,是全国省均年增产水平的1.8倍;粮食产销平衡区在此期间增产粮食338×108kg,年省均年增产1.55×108kg,相当于全国省均年增产水平的73.8%,相当于粮食主产区省均年增产水平的41.3%;而粮食主销区却累计减产34.85×108kg,年均减产1.5×108kg。在粮食主产区中,6个粮食净调出省粮食增产781.5×108kg,占全国粮食增量的52.9%,省均年增产粮食5.65×108kg。从2001—2016年,全国粮食累计增产1636×108kg,年均增产109×108kg,省均年增产3.5×108kg。其中,粮食主产区粮食增产1440×108kg,占全国粮食增量的88%,省均年增产7.4×108kg,是全国省均年增产水平的两倍多;粮食产销平衡区在此期间增产粮食275.5×108kg,年省均年增产1.65×108kg,不到全国省均年增产水平的一半,相当于粮食主产区省均年增产水平的1/5强;而粮食主销区减产79.5×108kg。在粮食主产区中,6个粮食净调出省粮食增产1043.5×108kg,占全国粮食增量的63.8%,省均年增产粮食11.6×108kg。

这反映出,中国粮食产量的增加主要来源于13个粮食主产区,尤其是6个粮食净调出省的贡献更大。从历史变化和未来趋势来看,今后粮食增产更将主要依赖于粮食主产区。

4 粮食主产区粮食生产平均水平对比分析

4.1 省均粮食生产水平对比分析

2016年,从全国来看,省均粮食产量为198.8×108kg。其中,粮食主产区省均粮食产量是全国平均水平的1.8倍,是粮食产销平衡区省均粮食产量的3.4倍,是粮食主销区省均水平的6.6倍;在粮食主产区中,6个粮食净调出省平均粮食产量是全国平均水平的2.2倍,是粮食主产区省均水平的1.2倍。

从历史变化趋势来看,新中国成立以来,全国和不同地区省均粮食产量都在不断提高,但是,20世纪90年代之后,粮食主销区省均粮食产量则呈现下降趋势。1950—2016年,全国省均粮食产量增长了3.5倍,年均增长2.3%。其中,粮食主产区省均粮食产量增长了4倍,年均增长2.5%,比全国平均水平高0.2个百分点;而粮食主销区省均粮食产量仅增长了80%,年均增长0.9%,比全国年均增长速度低1.4个百分点,比粮食主产区年均增长速度低1.6个百分点,特别是在1990—2016年间下降了37%,年均递减1.8%。在粮食主产区中,粮食净调出省平均粮食产量同期增长了5.8倍,年均增长速度为3%,明显高于粮食主产区和全国的年均增长速度,更远高于粮食主销区的年均增长速度。粮食产销平衡区省均粮食产量保持了与粮食主产区基本一致的增长速度。

4.2 人均粮食生产水平对比分析

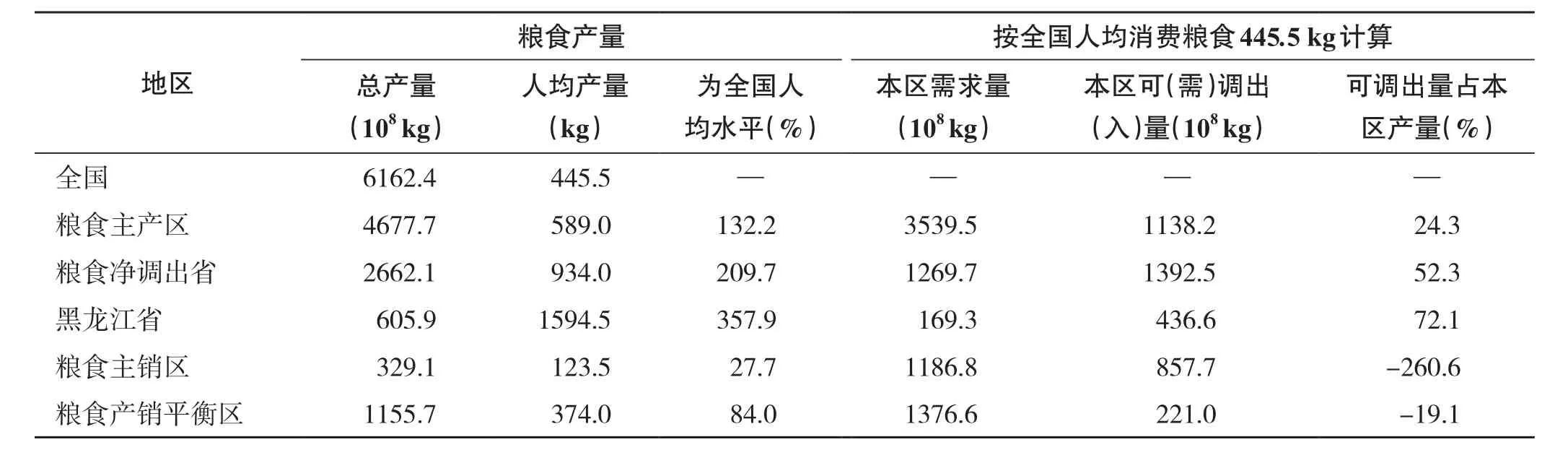

2016年,全国人均粮食产量891斤。其中,粮食主产区人均粮食产量是全国人均粮食产量的1.3倍;粮食产销平衡区人均粮食产量是全国人均粮食产量的84%;粮食主销区人均粮食产量是全国人均粮食产量的27.7%。在粮食主产区中,粮食净调出省人均粮食产量是全国人均粮食产量的2.1倍。

表2 2016年全国及不同地区人均粮食产量及可(需)调出(入)量Tab.2 Percapita outputs of grain nationwide and across regions in 2016

如果按照445.5 kg的全国人均粮食产量作为人均消费量计算,2016年,粮食主产区生产的粮食中有24.3%可供应给其他地区消费,而粮食主销区粮食消费量的72.3%则需要从粮食主产区调入,粮食产销平衡区粮食消费量的16.1%需要从粮食主产区调入。在粮食主产区中,6个粮食净调出省粮食生产的52.3%可供应给其他地区消费。

5 粮食主产区粮食生产比较贡献度对比分析

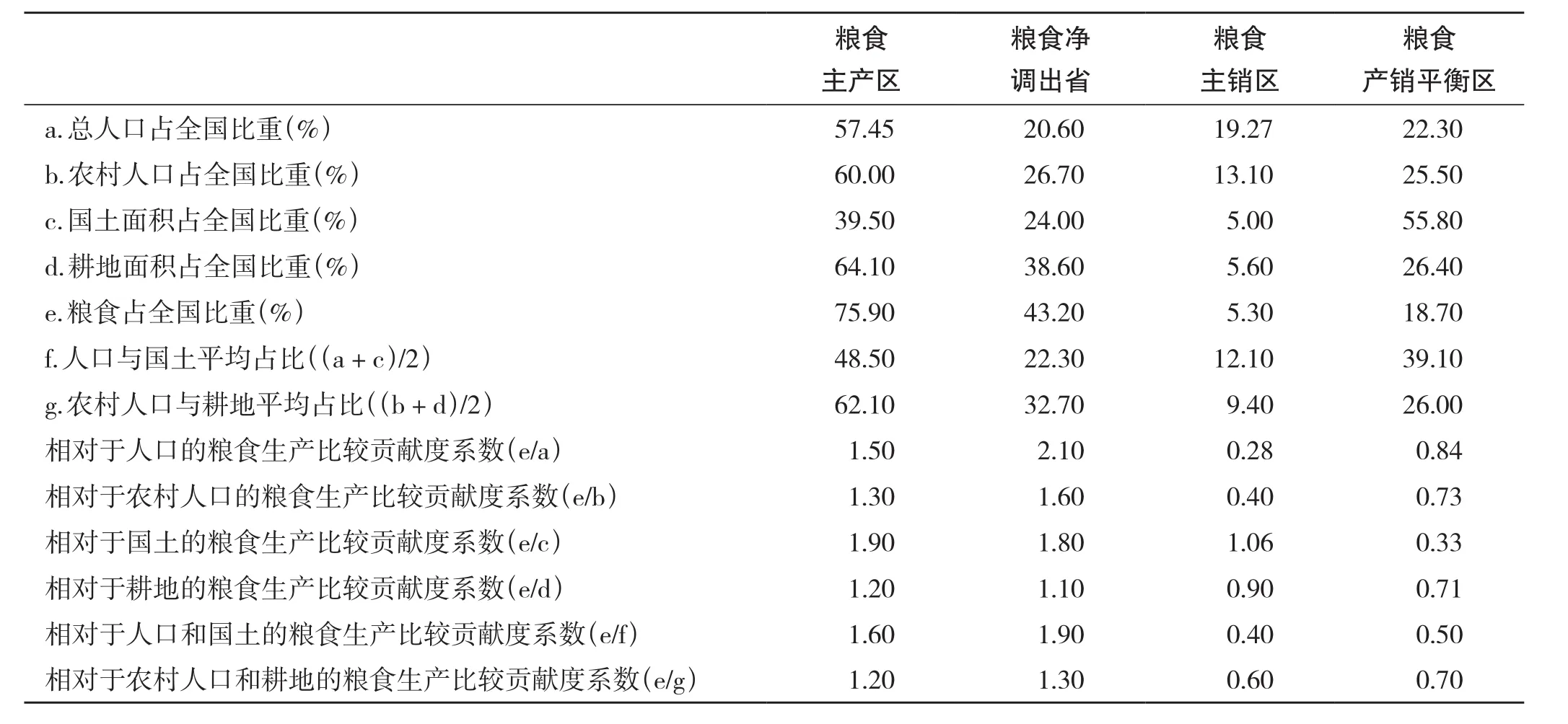

以上是单纯从粮食生产角度来对比分析粮食主产区对国家粮食安全的绝对贡献,如果考虑不同地区的人口和土地因素,还可以分析粮食主产区对国家粮食安全的比较贡献。为此,本文构建一个不同地区粮食生产比较贡献度系数指标,用不同地区粮食产量占全国总产量比重除以该地区人口(或农村人口)占全国人口(农村人口)总数比重,或者除以该地区土地(或耕地)面积占全国国土面积比重来计算其指标数值,分别表示不同地区用一定比例的人口(农村人口)或土地(耕地)生产了多大比例的粮食;还可以把人口和土地因素结合起来,用二者占比之和除以2之后再去除粮食产量占比来计算粮食生产比较贡献度系数,即:

不同地区粮食生产比较贡献度系数=不同地区粮食产量占全国总产量比重/(该地区人口占全国总人口比重+该地区土地面积占全国国土面积比重)/2

当系数等于1时,意味着该地区用一定比例的人口和土地生产了同等比例的粮食,表明该地区粮食生产对全国粮食生产的比较贡献度为零,既无正向贡献,也无负向贡献。当系数大于1时,意味着该地区用一定比例的人口和土地生产了更大比例的粮食,表明该地区粮食生产对全国粮食生产具有正向比较贡献,系数越大,比较贡献度越大;系数越接近于1,比较贡献度越小。当系数小于1时,意味着该地区一定比例的人口和土地生产了更小比例的粮食,表明该地区粮食生产对全国粮食生产具有负向比较贡献,系数越接近于零,负向比较贡献度越大。

表3 2016年不同地区粮食生产相对贡献度系数Tab.3 Relative contribution coefficients of grain output across regions in 2016

从表3可以看出,2016年,粮食主产区用全国57.45%的总人口和60%的农村人口生产了全国75.90%的粮食,相对于总人口和农村人口的粮食生产比较贡献度系数分别为1.50和1.30,具有50%和30%的正向比较贡献;而粮食主销区则用全国19.27%的总人口和13.10%的农村人口生产了全国5.3%的粮食,相对于总人口和农村人口的粮食生产比较贡献度系数分别为0.28和0.40,具有78%和60%的负向比较贡献。相对于国土和耕地的粮食生产比较贡献度系数,粮食主产区为1.90和1.20,粮食主销区为1.06和0.90。粮食产销平衡区相对于总人口、农村人口、国土、耕地的粮食生产比较贡献度系数分别为0.84、0.73、0.33和0.71,均为负向比较贡献。综合人口和国土因素,粮食主产区粮食生产比较贡献度系数为1.60,具有60%的正向比较贡献;粮食产销平衡区粮食生产比较贡献度系数为0.50,具有50%的负向比较贡献;粮食主销区粮食生产比较贡献度系数为0.40,具有60%的负向比较贡献。

6 粮食主产区耕地和粮食作物种植面积变化比较分析

粮食主产区与非粮食主产区粮食生产及其贡献的变化源于不同地区耕地面积,尤其是粮食作物种植面积的变化。

6.1 不同地区耕地面积变化

新中国成立以来,全国耕地面积增加了51964.1×104亩,其中,粮食主产区耕地面积增加69714.7×104亩,而粮食非主产区耕地面积减少17750.6×104亩。从增加程度来看,全国在1950—2015年的65年时间里耕地面积增长了34.5%,其中13个粮食主产区增长了104.6%,在粮食主产区中6个粮食净调出省增长了158.3%,而粮食非主产区耕地面积减少了21.2%。

从总趋势和不同时期的变化分析,粮食主产区耕地面积一直处于增加状态,其中粮食净调出省增加程度高于主产区平均水平。粮食主产区和粮食净调出省耕地增加程度,1950—2015年分别为104.6%和158.3%,1978—2015年分别为35.8%和46.0%,2000—2015年分别为33.3%和38.9%。粮食主销区的耕地面积在农村改革之前是增加的,但改革之后则没有再增加,基本维持在11000×104亩左右。粮食产销平衡区除了20世纪90年代后期之外,耕地面积一直处于减少状态,特别是在2000—2015年的15年间减少了27621.5×104亩,年均减少2.7%。

不同地区耕地面积占全国耕地总量的比重分析,2015年,粮食主产区占67.3%,粮食产销平衡区占27.1%,粮食主销区仅占5.6%;在粮食主产区中,粮食净调出省占59.1%。从历史变化来看,2015年与1950年相比,粮食主产区耕地面积占全国的比重上升了23.1个百分点,提高了52.2%,而非粮食主产区耕地面积占全国的比重却下降了23.1个百分点,降低了41.4%,特别是粮食产销平衡区耕地面积占全国的比重更是下降了26.3个百分点,几乎降低了一半。进入21世纪后,这种有升有降的变化趋势更加明显。与2000年相比,2015年粮食主产区耕地占全国比重上升了14.9个百分点,提高了28.4%,其中粮食净调出省上升了10.1个百分点,提高了34.0%;非粮食主产区耕地占全国比重下降了14.9个百分点,降低了31.3%,特别是粮食产销平衡区耕地面积占全国的比重下降了15.2个百分点,降低了35.9%。

不同地区耕地面积及其占比的变化,反映出非粮食主产区,特别是粮食产销平衡区存在着较为严重的耕地非农化现象和趋势。

6.2 不同地区粮食作物种植面积变化

从新中国成立之后到21世纪初,全国粮食作物种植面积总体上呈减少趋势,2003年减少至历史最低水平,为14.9亿亩,比1950年减少了2.25亿亩。2004年以后,全国粮食种植面积开始逐年增加,2015年达到17亿亩。但是,粮食种植面积占全部农作物总种植面积的比重一直处于不断降低的趋势,由1950年的88.8%降至2015年的68.1%,降低了20.7个百分点。

粮食主产区粮食种植面积及其占本区农作物总种植面积的比重与全国的变化基本一致,但从20世纪90年代起,粮食种植面积占农作物总种植面积的比重则是粮食主产区略高于全国的平均水平。在粮食主产区中,粮食净调出省粮食种植面积占农作物总种植面积的比重又高于粮食主产区的平均水平,并且从2004年起出现逐年提高趋势,致2015年达到88.4%,比粮食主产区高11.2个百分点,比全国平均水平高20.3个百分点。

粮食产销平衡区2015的粮食种植面积比新中国成立初期的1950年增加了近1×108亩,但2000年之后则基本上没有再增加。粮食种植面积占农作物总种植面积的比重总体上处于不断下降趋势,2015年为52.1%,比1950年降低了24.4个百分点,比1955年降低了35.7个百分点;比全国平均水平低16个百分点,比粮食主产区低25.1个百分点。

粮食主销区粮食种植面积及其占全国种植面积的比重以及占本区农作物总种植面积的比重均处于不断减少和降低的趋势。2015年,粮食主销区粮食种植面积为8953.4×104亩,比1950年减少了1×108多亩,减少了一半多;粮食种植面积占全国粮食种植面积的比重由11.3%降至5.2%,下降了一半多;粮食种植面积占本区农作物总种植面积的比重由101.4%降至53.1%,下降了近一半。

不同地区粮食作物种植面积及其占农作物总种植面积比重的变化,反映出非粮食主产区,特别是粮食主销区存在着较为严重的农作物非粮化现象和趋势。

7 总结与建议

对比分析发现,长期以来,粮食主产区粮食生产稳步发展,对保障国家粮食安全做出了重要贡献,特别是粮食净调出省贡献巨大。在粮食产量及其增长速度、粮食生产地位、粮食增产贡献率、省均及人均粮食生产水平、粮食生产比较贡献度等方面,粮食主产区均明显高于粮食主销区和产销平衡区。但是,形成强烈反差的是,粮食主产区,尤其是粮食调出大省在经济发展、财政收入和居民收入等方面明显落后,存在着粮食生产越多越吃亏的矛盾。2016年,粮食主产区人均GDP为53459元,低于全国平均水平,仅相当于粮食主销区的62.2%;粮食主产区人均财政收入为6186元,仅相当于粮食主销区的49.6%。粮食主产区相对于人口的GDP和财政收入比较贡献度系数分别为0.99和0.89,具有1%和11%的负向比较贡献;粮食主销区相对于人口的GDP和财政收入比较贡献度系数分别为1.59和1.8,具有59%和80%的正向比较贡献。从城乡居民收入来看,粮食主产区水平更是远低于粮食主销区。2015年,粮食主产区农民人均可支配收入11645元,比粮食主销区少5697元,低近1/3;粮食主产区城镇居民人均可支配收入28215元,比粮食主销区少11503元,低29%。

此外,粮食主产区在农业基础设施建设,特别是大型农田水利工程建设方面,地方政府要进行财政资金配套投入;在农业保险保费缴纳方面,省级政府和县级政府都要进行政策性补贴。这就意味着,粮食主产区为了发展粮食生产和保障国家粮食安全,地方政府要比其他地区进行更多的财政支出。粮食主产区政府在粮食生产和农业发展方面投入了更多的财政资金,必然会减少其对二三产业发展和社会事业的投入,进而影响经济增长和财政收入及居民收入水平的提高。而且随着主产区粮食的增产和调出,粮食调入省不同程度地分享了这些财政投入的资金收益。不管是粮食主产区的耕地用于发展粮食生产而放弃种植比较效益更高的非粮食作物和发展二三产业,还是粮食主产区政府财政资金更多投入农业基础设施建设,都付出了巨大的机会成本。因此,由于粮食生产显著的正外部性,粮食主产区利益受损严重,加之与粮食主销区区域功能定位差异,使得二者发展很不协调[15]。

基于上述比较分析,为了保障国家粮食安全,必须保护粮食主产区政府重农抓粮积极性,不能让生产粮食越多者越吃亏。特别是坚持新发展理念,在推动区域协调发展过程中,国家应该加大对粮食主产区,重点是粮食净调出省的利益补偿力度,进一步完善利益补偿机制。(1)通过财政转移支付方式,建立中央政府对粮食主产区政府的纵向利益补偿机制,协调粮食净输入省与粮食净调出省之间建立横向利益补偿机制。(2)进一步加大对产粮大县和超级产粮大县的财政奖励力度,在此基础上,实施对粮食净调出省进行财政奖补政策。(3)加大中央对粮食主产区粮食生产基础设施建设,特别是大型农田水利工程建设的投入,降低地方政府财政配套比例,减轻其过高的财政支出负担。(4)加大中央财政对粮食主产区的农业保险保费补助比例,降低地方政府补助比例,取消县级政府财政补贴。(5)支持粮食主产区大力发展畜牧业和粮食精深加工,促进粮食转化增值,延长粮食产业链条,提升价值链。

(References):

[1] 解宗方. 粮食生产过程中的不协调性分析[J] . 农业现代化研究,2012,(5):281 - 285.

[2] 魏后凯,王业强. 中央支持粮食主产区发展的理论基础与政策导向[J] . 经济学动态,2012,(11):49 - 55.

[3] 崔奇峰,周宁,孙翠清. 主产区粮食生产贡献率及地区比较优势分析——以水稻、小麦和玉米为例[J] . 农业经济与管理,2013,(2):35 - 42.

[4] 杨文志. 解决我国粮食主产区“吃亏”问题的研究[J] . 中国农村经济,1994,(12):40 - 45.

[5] 王赋,张树淼,于培伟. 关于促进主产区粮食稳定发展的意见——对吉林省粮食问题的调查[J] . 中国农村经济,1993,(12):14 - 16.

[6] 张德元. 中部崛起:必须建立对粮食主产区的补偿机制[J] . 调研世界,2005,(6):12.

[7] 匡远配,曾福生. 试论粮食主产区和主销区之间协调机制的建立[J] . 安徽农业科学,2005,(5):1739 - 1740.

[8] 潘刚. 建立粮食主产区利益补偿机制问题研究[J] . 中国农业信息,2010,(9):5 - 6.

[9] 钟欣. 建立粮食主产区的利益补偿机制[N] . 农民日报,2010 - 03 - 09.

[10] 平作炎. 加大对粮食主产区的投入力度——关于建立粮食安全保障利益补偿机制的思考[J] . 农村经营管理,2010,(5):21 -23.

[11] 曲伟,陈大光,周振东. 加快健全粮食主产区利益补偿机制的问题和建议[J] . 农村财政与财务,2012,(5):16 - 19.

[12] 王守祯. 完善粮食主产区利益补偿机制的思考[J] . 中国财政,2013,(4):59 - 60.

[13] 徐伟平. 加快建立粮食主产区利益补偿长效机制[J] . 黑龙江粮食,2015,(12):22 - 23.

[14] 高昕. 新常态下我国粮食主产区综合利益补偿机制创新研究[J] . 中州学刊,2016,(10):49 - 53.

[15] 孙晶晶,赵凯,牛影影. 三大粮食功能区社会经济发展水平评价及其差异分析——基于粮食主产区利益补偿视角[J] . 农业现代化研究,2017,(4):581 - 588.

[16] 费佐兰,王有国,郭翔宇. 产粮大县奖励政策实施的效果评价——以黑龙江省为例[J] . 农村经济,2016,(5):35 - 41.

The Quantitative Comparative Analysis of Food Production and Contributions of Major Grain Production Areas in National Food Security

CHEN Lu, HU Yue, HAN Xue-ping, GUO Xiang-yu

(College of Economics and Management, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)

The purpose of this paper is to develop a deep and systematic analysis of the significant contribution that grain production in main grain production regions makes to ensure national food security, to conduct objective discussion on its economic development dilemma and the factors of grain production, and to propose countermeasures on enhancing the benefit compensation and improving compensation mechanism in main grain production regions. Research methods are quantitative and comparative analysis from the multi-perspectives based on national and local statistical yearbook data over the years. The result shows that the grain yield and its growth rate, the grain production status, the contribution rate of grain yield growth and the provincial average grain production level, etc in main grain production regions are apparently higher than those in main grain sales areas and production and sales balance zones. However, the economic development,fiscal revenue and resident income in main grain production areas are inferior, showing the contradiction that more grain production cause worse socio-economic performance. It is concluded that the main grain production regions play a pivotalrole in the process of ensuring national food security. In order to guarantee national food security, it’s necessary to keep the initiative of governments in main grain production regions in giving the priority to agriculture and focusing on grain production and to increase benefit compensation and improve compensation mechanism for main grain production regions.

land administration; major grain producing areas; national food security; benefit compensation

F301.2

A

1001-8158(2017)09-0034-09

10.11994/zgtdkx.20171027.122718

2017-06-05;

2017-07-27

国家软科学研究计划重大合作项目(2014GXS2D016);全国文化名家暨“四个一批”人才项目“农民合作社、农地流转于农业现代化研究”。

陈璐(1980-),女,黑龙江哈尔滨人,博士研究生,副教授。主要研究方向为农业经济管理。E-mail: chenlu1999lucy@qq.com

郭翔宇(1965-),男,黑龙江通河人,教授,博士生导师。主要研究方向为农业经济理论与政策。E-mail: guoxy@neau.edu.cn

(本文责编:戴晴)