张森水先生,中国旧石器考古学的领航者

高 星

张森水先生,中国旧石器考古学的领航者

高 星

简 介

张森水先生(1931年8月21-2007年11月27日),浙江仙居人。古人类学家、考古学家。曾任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、古人类学研究室主任、《人类学学报》副主编、研究所科学指导与咨询委员会成员、国家文物局考古专家组成员和中国考古学会常务理事,等等。1956年毕业于北京大学历史系考古专业,到中国科学院古脊椎动物研究室(现为古脊椎动物与古人类研究所)后,师承裴文中先生从事旧石器时代考古研究工作。主持了鸽子洞、金牛山、富林、穿洞、大荔等旧石器时代遗址的发掘,指导了对四方洞、铜梁、猫猫洞、人字洞、万寿岩、大河和三峡库区诸多旧石器遗址的调查、发掘与研究,并在晚年主持了浙江省旧石器考古的调查与研究工作,指导了天津旧石器考古调查。他与裴文中一道对北京猿人的石器开展了系统研究,对丁村等石器工业进行了重新分析,并较系统地应用了数理统计方法,促进了中国旧石器考古从定性到定量的转变和方法的成熟。他倡导对石器和骨器的制作与使用实验并身体力行,指导了中国首次系统的针对石器功能的微痕研究,最早将“区系类型”的概念引入中国旧石器时代考古学,提出中国存在以小型石片石器为代表的北方主工业和以大型砾石石器为代表的南方主工业的理论;提出中国北方旧石器文化的“区域渐进与文化交流”学说和“继承延缓发展、交流促进创新”的认识。先后发表160多篇(部)学术论文、专著,还以“路石”和“一丁”等笔名发表了大量的科普文章和杂记。他曾获得中国科学院自然科学一等奖、二等奖和郭沫若中国历史学二等奖、荣誉奖以及裴文中科学奖等奖项,是继裴文中、贾兰坡之后中国旧石器考古学的重要领航者。

学生时代

田野考古的耕耘者

张森水先生是一位勤奋耕耘的田野考古学家。他长期从事旧石器考古的田野调查与发掘,在近半个世纪的学术生涯中,在20多个省(市)和自治区开展过野外工作,主持及指导多项重要旧石器时代遗址的发掘项目,取得了一系列重要发现和成果。他在参加工作伊始即在内蒙古清水河等地区发现30余处旧石器地点,发现一批形制特殊的石制品。其后参与了周口店、丁村、观音洞等旧石器时代遗址的野外科考和室内研究。“文化大革命”后期到东北考察,参与和主持了对辽宁鸽子洞与金牛山、内蒙古扎赉诺尔等遗址的发掘,成为东北地区旧石器考古的主要开拓者。“文化大革命”后主持了对四川富林、贵州穿洞与马鞍山、陕西大荔甜水沟、河北孟家泉等旧石器时代遗址的发掘与研究,指导了对河北四方洞、四川铜梁与猫猫洞、安徽人字洞、福建万寿岩、云南大河和重庆三峡库区诸多旧石器遗址的调查、发掘与研究。

时光流淌至21世纪,张森水也进入古稀之年。这时他最大的心愿是消除中国版图上旧石器时代遗存的空白区,将先祖在这片广袤土地上生存的画面描绘得更完整。而对于他的家乡——浙江,这个诞生过三位重量级旧石器考古学家(邱中郎、张森水、戴尔俭)的地方,他更是念兹在兹,不相信那里没有旧石器时代遗存。在研究所组织实施一项由科技部支持的重点项目时,他不顾年老体病,主动向青年人请缨,亲自带领队伍到浙江开展旧石器考古调查,一边培训地方的专业人员,一边在野外拉网搜寻,跋山涉水,终获突破,于2002年10~11月在安吉和长兴发现30余处旧石器时代遗址,采集打制石制品333件。其后他数度亲临现场,指导对上马坎、七里亭等遗址的发掘和研究,出土一批重要的旧石器时代文化遗存。这项工作使浙江省旧石器时代遗存从无到有,填补了中国东南史前研究的空白。其后在天津发现旧石器时代文化线索的消息传来,他敏感地意识到会是一项新的突破,随即带领数位青年学子赶赴蓟县,与地方的文物工作者一道翻山越岭,穿沟过河,对发现石制品的地点进行复查,对采集的标本进行仔细观察研讨,肯定了几处地点的性质和意义,并提议对关键而濒危的地点做抢救性发掘。天津的工作成果使他十分兴奋,他欣慰地对媒体宣布:除了处于沉降地区、地势低洼的上海,中国陆地上再无旧石器时代文化空白的省份。

1956年到古脊椎所工作

2004年,香港西贡发现一处疑似旧石器时代的古人类遗址。他不顾年迈,专程前往,跋涉于野外,对发现的遗物、遗迹和地层进行观察和论证,认为是一项重要发现,有可能改写香港地区乃至中国东南人类生存的历史,而且因其特殊的文化面貌提出了新的课题。这处遗址位于西贡黄地峒,释光测年数据指向旧石器时代晚期,很像一处石器制造场,出露、出土数千件具有打制技术特征的石制品。他注意到这批石制品以大中型者为主,其中的长方形锛型器以前未见于旧石器时代遗址中,可能是磨光石斧的祖型。他感觉这处遗址所体现的文化内涵十分独特,在其他旧石器时代遗址中都没有出现过,不可能孤立存在,因此应该多在周边开展调查和研究。

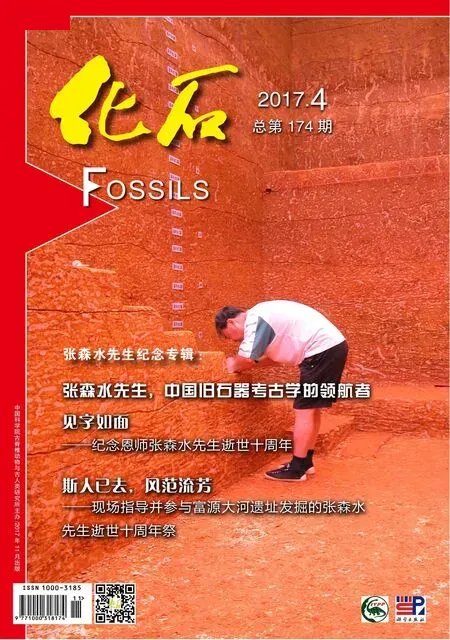

张森水先生在野外留下的最后一张照片

他在离世前的数年里一直被腿部的一种疾患困扰。这种疾患表现在膝盖下,会在瞬间麻木,失掉知觉,失去支撑力。为此,家人和学生十分担心他在野外病发,危及健康和安全。但他自己却不为所困,依然东奔西走,上山下乡。单为调研旧石器时代遗址的保护和管理状况,他就在两年中穿行了半个中国。在去世前的两个月中,他先飞到长春,然后长途乘车赶往延边,考察论证新发现的含黑曜石制品的几处地点;回京后立足未稳旋即乘火车赴浙江,利用国庆长假观察研究七里亭遗址出土的石制品;随后又一路颠簸赶往山东沂源,考察论证沂源人遗址的研究与保护。在沂源期间发生便血现象;在乘车从沂源驶往济南的途中,他在下车休息时腿部疾病发作,跌坐在地上。回京后到人民医院检查治疗月余,切除胃中的一个肿瘤,但对腿上的问题未诊断出结果。回到家中静养时突然晕厥,次日在人民医院溘然长逝,结束了东探西考、风尘仆仆的一生。

他的野外考古成就在他的论著中有很好的表述。《内蒙古中南部和山西西北部新发现的旧石器》是他旧石器考古的处女作,报道了他采集的一批在中国旧石器材料中很有特点的石制品,包括“清水河尖状器”。《周口店第22地点的旧石器》和《周口店新发现的北京猿人化石及文化遗物》则是他首次涉足周口店研究的见证。《西藏定日新发现的旧石器》、《富林文化》、《贵州省旧石器的新发现》、《河北迁安县爪村地点发现的旧石器》、《漳州莲花池山旧石器时代文化地点的新材料及再研究》是他踏考大江南北的印记。《繁昌人字洞旧石器遗址1998年发现的人工制品》是他在年近七旬时承担的一项重大课题成果,在学术界对人字洞材料的一片争议声中,他进行了客观的描述和分析,并在材料的人工属性的界定方面亮出了鲜明的观点。《浙江旧石器调查报告》则浸透着他为消除中国旧石器考古空白省份所付出的心血和汗水,体现了老骥伏枥的敬业精神。

与裴文中先生(左)在一起

周口店石制品研究中的探索和突破

张森水先生的学术生涯与周口店北京猿人的文化有密切的关系。他工作伊始就参加了周口店地区古人类生活环境的研究。从1958年起,他参加北京猿人(当时称为中国猿人)石制品研究小组,对周口店第1地点出土的石制品开展整理和分析工作。1962年,他发表《对中国猿人石器性质的一些认识》一文,提出周口店遗址第1地点的石器文化可以划分为早、晚两期,从早期到晚期在不同原料的比例、尺寸变化、形态规范化、加工技术和类型等方面呈现渐变的趋势。1963年,他发表《周口店第22地点的旧石器》一文,通过对出自第22地点的石英标本重新进行研究,指出不是以前认为的“人工痕迹不甚清楚”而是人工痕迹十分清楚,并撰文发表了研究成果,进一步完善了周口店遗址的文化序列。从1975年起,北京猿人石制品研究工作被分配给裴文中先生和张森水老师。在其后的10年间,他与裴文中一起对北京猿人的石制品开展了系统的整理,进行了大量的观测统计分析,将其文化面貌完整而真实地揭示出来。其文化特点被概括为:制作石器的原料以脉石英为主体;存在砸击法、锤击法和碰砧法三种剥片技术,高度依赖砸击技术是其鲜明的特色;许多石片不经加工即直接使用;小石片工具是石器的主体;工具组合以刮削器为主,具有类型上的多样性;不存在手斧;工具多属单面加工的单刃类;工具加工较粗糙,形态缺乏稳定性。该项研究最大的亮点是明确指出北京猿人文化从早期到晚期存在着技术和类型的变化,并根据层位和石制品时序性特点分成早、中、晚三个时期,从原料利用、剥片技术、加工方式、类型组合、形态特征、加工精细度等方面总结了每期的文化特点和从早到晚的变化趋势,指出北京猿人的石器文化“既有贯穿始终的共性,又有一个清楚的发展过程”。这样,北京猿人的文化不再被视作一个单一的体系,而是包含了不同时代、不同阶段、不断变化的动态文化序列,这就从发展的角度解决了有关北京猿人的文化是原始还是进步的无谓争论。他们还根据自己的研究结果澄清了早期西方学者所提出的中国旧石器时代早期文化是“停滞的落后的”,北京猿人的“主要工具”是“碎的石子,以其所成的偶然形状为工具,做一般使用”,周口店遗址中存在处于不同演化阶段的两种人,分别以猿人头骨化石和石器、用火遗存为代表等论断误区。他们的心血和汗水凝结成1985年出版的专著《中国猿人石器研究》。这本书成为中国旧石器时代考古学的一座里程碑,成为同类研究的经典和模板。

此外,张森水先生还对北京猿人骨器问题做过研究,得出了自己的认识。

研究方法与理念的革新者

张森水先生努力学习,博采众长,对新技术新方法有敏锐的观察力和接受力。他善于实践,不断改进研究方法,致力拓展研究的深度、广度和精度。他在实践中逐渐意识到中国考古学研究长期陷入带有强烈主观色彩的定性推论的误区,只重视少量典型标本而忽略大量其他遗存,研究粗犷,缺乏数据和细节,缺乏学术规范和共同语言,导致各说各话或无谓纷争。为改变这种状况,他率先在国内旧石器考古界使用定量分析法,创设和引进石器标本的各种观测指数,以客观的数理统计数据取代主观定性。他首次将这种思路和方法在富林文化研究中加以尝试,取得良好结果,继之用于周口店的石制品研究,做出了大量标本观测统计数据图表。这些数据和据此所做的分析表明,北京猿人的石器文化从早到晚既有同一性,又有发展性,经历了一个从“原始”(粗糙)到“进步”(细致)的过程。这就从数据和实证的角度解决了长期争论的北京猿人是具有“原始性”还是“进步性”的问题。其后,他将定量分析方法应用到对丁村遗址文化面貌的重新研究中,摒弃只对少量所谓典型标本做描述分析的做法,尽可能对所有石制品做观测、统计和分析。他的研究揭示:丁村遗址一些地点出土的石制品并非像传统认识的那样是以大型器物为主,而是由小石片工具为主导,属于华北小石片工业体系,纠正了以前学术界的一些片面观点。类似的研究以翔实的数据对一些学术争论提供了信服力更强的答案,促进了中国旧石器考古研究从定性到定量的转变和方法的成熟。

他是中国石器功能分析和微痕研究的倡导者之一,不断推动微痕分析在中国的发展。在56岁那年,他远涉重洋,赴美国学习微痕分析技术,回国后很快发表《述评〈石器使用的试验鉴定——微磨损分析〉一书》的推介文章,向国内学界系统介绍美国学者劳伦斯•凯利(Lawrence H.Keeley)的石器微痕分析方法与成果,并积极筹划开展此项工作。当时中国科研单位相关的观测分析条件远不具备,但他认识到这种方法对于获取石器功能实证信息具有重要的作用和意义,于是克服重重困难,指导研究生专门开展该领域的探索,建立模拟实验和图像观测的流程和规范,并在北京猿人的石器标本上得到验证结果。这是中国学者对微痕分析的首次系统尝试,为今日这一分支领域在中国的发展播下了种子。以后他一直不遗余力推动石器微痕分析在中国的应用与发展,致力于把石器的功能分析和使用痕迹研究从宏观推向微观,从主观判断转向客观实证。

他积极倡导实验考古并身体力行,在石器和骨器的制作试验方面做出了有益的贡献。在一些热点问题上,如区别真假石器、区别人工石片与自然石片,他通过实验提出转向打法是关键的原则。提出区别真假石器应重视“形、位、向”三要素,进而发展成“三个多样性”的准则。在打击骨器问题上,针对以往争论缺乏客观标准和实验依据的情况,他亲自动手,设计方案和流程,开展制作骨器和敲骨吸髓试验,在此基础上指导研究生做了大量打击骨骼的实验,并结合考古标本进行比较研究,取得宝贵经验和重要认识。这些实验和分析初步建立了打制骨器的鉴别标准和研究规范,提升了学术界对考古遗址中动物碎骨的重视程度,并对日后动物考古学的发展起到了引领和推动作用。

综合研究与理论阐释

张森水先生十分重视综合研究和理论探索,力图透过遗址和区域的遗存而纵览全局性的文化共性和变异,透过个别现象掌握古人类技术和文化发展的动因和规律,并致力于对揭示出来的考古现象做深入的理论阐释。

区域性问题的概述、总结和分析是他研究的一个重要方面,此方面的成果体现在《贵州旧石器文化概论》、《四川省旧石器文化和古人类研究》、《我国南方旧石器时代晚期文化的若干问题》、《我国北方旧石器时代中期文化初探》、《中国北方旧石器时代早期文化》等论文中。这些论著翔实地梳理和汇总了区域性旧石器时代考古材料,总结了相关地区旧石器技术与文化特点和古人类的生存方式,分析了区域文化传统的成因和演变,对建立和探讨中国乃至东亚地区的旧石器文化体系具有重要的意义。

2003年7月在陈福友陪同下前往周口店田园洞考察

在区域研究的过程中,他关注到各地旧石器文化的个性与共性问题,开始在更大的空间范围内做宏观的总结和分析,并将旧石器时代考古、新石器时代考古及历史时期考古有机结合,在中国最早将“区系类型”的概念引入旧石器时代考古学实践。1977年他发表《富林文化》一文,提出中国旧石器晚期“粗略地可以分为两个技术传统:小石器传统和长石片综合传统”,并认为“细石器传统与长石片传统关系密切,可能存在渊源关系”。1990年,他发表《中国北方旧石器工业的区域渐进与文化交流》一文,提出了“主工业”和“多种工业或组合”等概念,明确指出以水洞沟为代表的长石片—石叶技术体系可能与来自西方的文化因素有关,而文化的交流和碰撞诞生了新的文化体系,加快了本土文化的发展变化。他还对北方“主工业”石器技术进步缓慢的原因做了探讨,指出原因可能有三:继承影响创新;原料质劣影响技术的发挥;缺乏文化交流失去外部的推动力。据此,他概括出“继承延缓发展、交流促进创新”的原理。1999年,他在《管窥新中国旧石器考古学的重大发展》一文中将自己对中国旧石器时代文化的理论探索进行了系统的总结和提炼,进一步界定和完善了“主工业”和“区域工业”等概念,提出中国旧石器文化存在“二元结构”,即中国在北方、南方各自存在一个“主工业”,“北方主工业”以小型石片石器为主体,“南方主工业”则以大型砾石石器为代表,同时在两大“主工业”区域内存在若干文化变体或区域工业类型。他对两大“主工业”和各区域工业的文化特点和分布范围进行了界定和探讨,并结合环境因素分析了各文化单元发展的过程和动因,阐述了“诸工业类型的关系”、“工业交流”和“历史发展不平衡现象”。这些尝试使以石器类型的划分和形态描述为主旨的中国旧石器时代考古学变得“透物见人”,向历史与人文的方向大步迈进。

对技术与文化现象的专题分析则体现了他研究工作的深度。在分析周口店的石制品时,他关注到砸击技术的特点及其在中国旧石器文化体系中的独特地位,其后一直加以思考和研究。在《中国旧石器工业中的砸击技术》一文中,他系统梳理了该技术在中国的发现、确认和研究的历史,汇总了主要材料、分布范围和技术原理,指出:“砸击技术的应用,在亚洲东部,主要分布于阴山以南、黄河以北的地区。”并提出砸击技术“是一条文化纽带,把中国北方旧石器时代的主工业从早期到晚期紧密地连结起来”的观点。

2007年5月与笔者(右)在湖北考察

育人护宝,呕心沥血

张森水先生在培养考古人才方面不遗余力,桃李遍天下。他是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所较早的研究生导师之一,并在晚年积极协助年轻学者培养隔代学生。他因人施教,根据学科需求培养紧缺人才,选定研究生从事微痕分析、碎骨分析等专题研究,致力培养分支领域学术带头人。在吉林大学成立考古专业之初,他欣然应邀担任兼职教授,承担旧石器时代考古的教学工作,从课程设计、教材编写到标本收集,都亲力亲为,兢兢业业,一教数年,为吉林大学的旧石器考古教学与研究打下了坚实的基础。他在全国许多大专院校和文博单位进行过授课和讲学,传授古人类学与旧石器时代考古学的专业知识。他参与过周口店系列古人类学和旧石器考古学培训班的授课工作,主持了河北省首届旧石器考古培训班和三峡地区旧石器考古训练班。这些短期培训为地方输送了紧缺的专业人员,缓解了因大规模基本建设导致大量远古文化遗存濒危而无人能够问津的燃眉之急,拓展了旧石器考古的队伍规模和层面。

2008年5月笔者(左)与学生在张森水先生雕像前

他在考古工作规划、遗址保护和博物馆建设方面也做出了重要贡献。作为国家文物局考古专家组的成员,他对中国旧石器考古的发掘和研究工作提出过许多重要意见和建议,为许多遗址的发掘和研究项目把关、定向、指导。在20世纪90年代中后期的三峡水利建设工程中,他亲自规划、组织野外调查,在库区内发现60余处石器时代遗址和脊椎动物化石地点,并指导了对其中一些重要地点的发掘和研究。本世纪初,福建三明万寿岩遗址面临被毁坏的危境,先生亲临现场指导考古人员做抢救性发掘并及时发表研究报告,组织专家学者研讨论证,向国家相关部门和地方政府提出保护建议与呼吁,终于获得重视,遗址得以保全,成为国家重点文物保护单位。他还指导了北京周口店、内蒙古大窑和萨拉乌苏、湖北建始龙骨洞等许多重要旧石器时代遗址保护规划的编制和论证工作,指导过很多古人类—旧石器专题博物馆的设计和展陈工作。

在近半个世纪的旧石器时代考古研究生涯中,他勤奋耕耘,笔耕不辍,著述等身,先后发表160多篇(部)学术论文、专著,出版文集《步迹录》,还以“路石”和“一丁”等笔名发表了大量科普文章和杂记,在学术研究和文物事业上做出了卓越贡献,为我们留下了宝贵的学术和精神遗产。

作者单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所