荆门市小麦条锈病发生特点和预报要点

陈 雁 魏先尧 胡晓燕 王家同 代英堂

(1.湖北省荆门市植物保护站 420800; 2.湖北省荆门市农业技术推广中心 420800)

荆门市小麦条锈病发生特点和预报要点

陈 雁1魏先尧1胡晓燕2王家同1代英堂1

(1.湖北省荆门市植物保护站 420800; 2.湖北省荆门市农业技术推广中心 420800)

荆门市气候条件、种植品种适宜小麦条锈病的发生,近年病害发生加重。外地菌源传入的早晚、多少对条锈病发生起决定作用,适宜的温度有利于延长病程。3月15日之前见发病中心的年份,条锈病中等以上发生概率高;在菌源存在条件下,病害发生级别与病程高度相关,相关系数r=0.807,暖冬、4月下旬气温偏低,有利于条锈病重发;条锈病在荆门呈10~12年一次偏重以上发生,大发生年后一年可能中等以上发生;在菌源充足、气候适宜时,条锈病可短时间内爆发,要结合西北越夏地的病害发生情况,针对性开展监测预警,早期监测重点关注汉江周边连片麦田,做好点、片监测,关注病害流行期开始时期,提高条锈病预警水平;加强条锈病品种抗性监测,筛选抗病品种,更好为防控服务。

条锈病;发生特点

荆门市地处湖北中部,汉江西岸,东经111°51′~113°29′、北纬 30°32′-31°36′,处荆山向江汉平原过渡地带,西北和中部为低山丘陵,海拔多在200m~500m,东部和南部为平原湖区,海拔高度多在30m~50m,汉江从北到南流经钟祥市、沙洋县,是全国重要商品粮生产基地,辖区7个县市区粮食作物种植面积近20万hm2。小麦是荆门重要粮食作物之一,年种植面积在12万hm2,条锈病是我市小麦生产上的常发病害,重发年份对我市小麦生产造成重大损失。近几年发病趋势加重,2017年条锈病大发生,发生面积9.4万hm2,做好预警监测,是条锈病防控的关键。笔者就近20年小麦条锈病在荆门的发生情况进行了总结分析,旨在增强今后条锈病监测针对性和准确性,更好服务于防控。

1 荆门气候条件适宜条锈病的发生

荆门属于北亚热带湿润季风型气候,具有典型的南北过渡性气候特点。气温上,据1980年~2010年30年气温数据统计,年平均气温16.4℃,夏季7月~8月旬平均气温25.9℃以上,冬季12月~2月旬平均气温3.5℃以上,30年中极端最低气温-11℃,-5.6℃的天数共10d,由于海拔不高,条锈病无法越夏,但冬季极端低温不多,对条锈病越冬不构成威胁。降水和空气湿度上:据1961年~2010年50年降水数据统计,荆门市年平均降水1004.9mm,其中冬季(12月~2月)各月降水在35mm以下,占全年的2%~3%,春季降雨逐步增多,总体上冬旱年份不多,影响小,春季降雨量正常年份较多[1],加之山区、丘陵、江湖雾重,近几年冬季雾霾天多,对条锈病的侵染繁殖有利,是条锈病冬繁的良好场所。

2 荆门作物布局对条锈病发生的利弊影响

荆门以种植水稻为主,后茬作物主要是油菜和小麦约各占半,小麦在荆门种植相对集中在各县市区几个乡镇,相连种植面积较大的乡镇,田块之间病害传播较快,其它地方乡镇之间属于插花种植,对小麦条锈病有一定的阻隔作用,也造成各县市区条锈病发生不均衡。

3 荆门小麦条锈病的发生特点

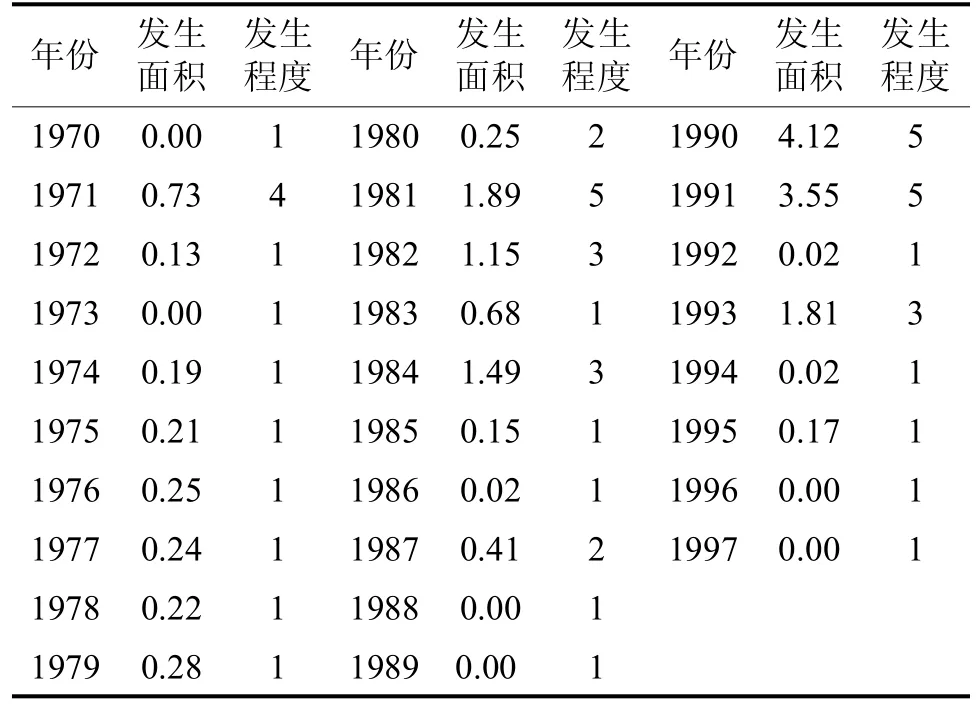

表1 1970年~1997年荆门条锈病发生情况单位:万 hm2、级别

3.1 为本地常发重要病害,近年病害发生加强

根据表1、表2可见:从1970年以来48年中,小麦条锈病未见病6年,其他42年中发病程度1级~2级占26年,3级~5级占16年,2000年之前以轻-偏轻发生为主,2000年之后17年中,中等以上发生年份增多达9年,占16年的56%。1971年、1981年、1990年~1991年、2001年~2003年、2014年~2017年条锈病偏重以上发生,大约10~12年,条锈病有一次偏重以上发生,在大发生年份后一年,病害可能发生较重。

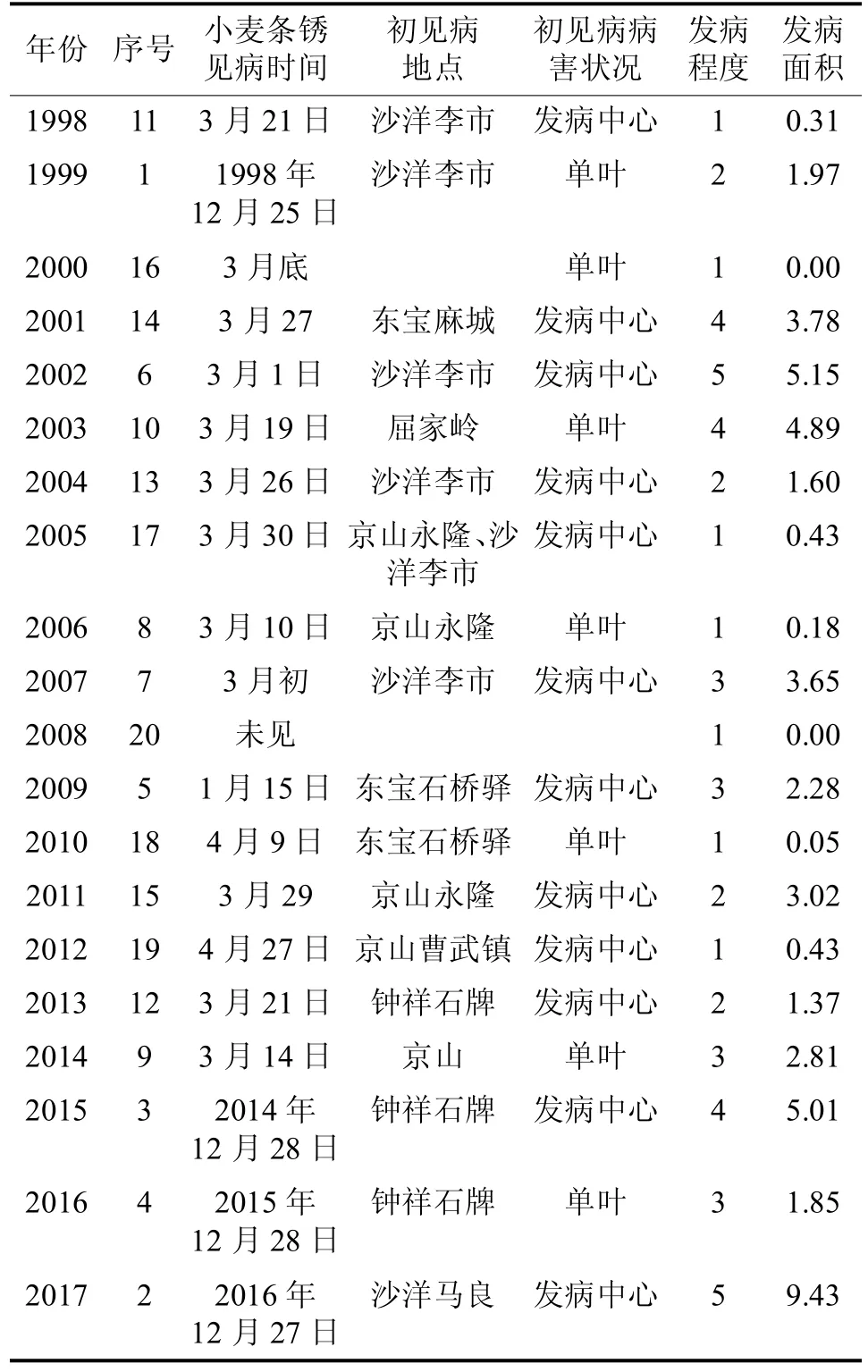

3.2 初见病时间跨度大,见病越早,病害发生趋势越重

初见病时间从上年的12月25日~本年的4月27日,跨度4个月,根据频次分布,较集中在3月中下旬,近3年,初见病期集中在上年的12月下旬,比常年提前2个多月。

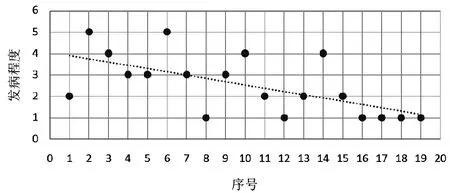

表3 发病程度与见病时间趋势图

表2的发病时间按日期先后进行顺序排列,形成图表3可见,总体趋势是见病越早,发生程度越重,在3月14日之前见病的年份,病害基本上中等以上发生,1999、2001、2003年例外,将在以下进行分析。

表2 1998年~2017年荆门小麦条锈病发生情况表单位:万hm2

3.3 初见病地点较集中,病害时空分布有差异

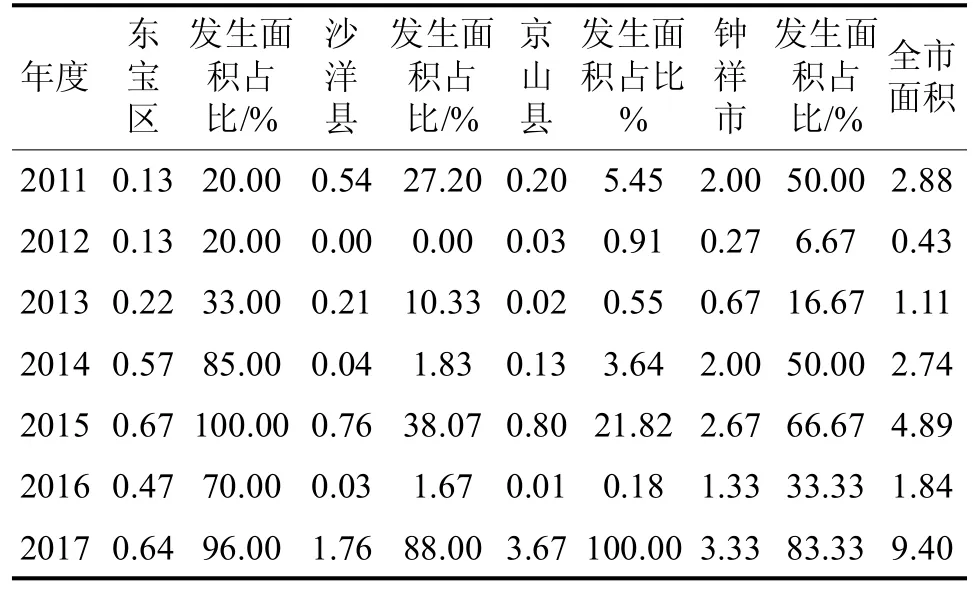

全市最早见病地方主要集中在钟祥的石牌镇、沙洋李市镇等汉江流域及周边的小麦种植区,京山永隆镇见病较迟。各县市区小麦条锈病发生面积不均匀,2011~2017小麦年度统计报表(表4)显示:多数年份各县市区小麦条锈病发生面积差异较大,如2014年全市发生面积2.74万hm2,钟祥发生 2 万 hm2,东宝发生 0.57 万 hm2,沙洋和京山共发生0.17万hm2。总体相对而言,钟祥、东宝、沙洋的发病面积比京山大。

表4 2011年~2017年各县市小麦条锈病发生面积及占本地种植面积的比例单位:万hm2

3.4 初见病田间病害状态与发病程度有一定关系

初见病有单叶、发病中心,其中单叶对病害发生程度影响小,发病中心出现的早晚、多少、大小与以后病害发生程度关系大。1998年~2017年初见病是单片叶的有7年,发展为中等以上发生的3年,其中2003、2014年在发现单叶出现后的一个星期内,见发病中心。

4 发生规律分析

条锈病的发生是菌源量传入的多少、早晚,气候条件的适宜性、感病品种的种植面积和早期防控等多种因素相互作用的结果,在各种条件都满足的情况下,条锈病即可大发生。

4.1 传入有效菌源的多少决定病害发生与发病程度

我市最早见病在12月25日,可见在小麦播种后1个多月,就可能有外地菌源的传入。传入早,有利于本地菌源的繁殖积累,传入量大,有利于病害大面积发生。

4.1.1 外地传入菌源的本地发展

大部分年份,我市条锈病的发生,经过“点—片—面”的菌源积累病害发展的过程(表5、表6),开始病害发展较慢,主要在见病内发展,当菌源积累到一定量后,病害发展很快,2015年病害快速增长期从3月上旬开展,之前经历了2个月缓慢增长期。如菌源传入的早、传入量大,由点—面的时间缩短,病害发展快,为害就重。如1999年、2016年、2015年、2017年初见病时期都在上年12月底,1999年、2016年初见病是单叶,2015年、2017年初见病是发病中心,定局时1999年、2016年的条锈病发病程度是2、3级,2015年、2017年发病程度是4、5级。虽然都是早期菌源传入,但1999年、2016年传入菌量少,未形成有效菌源,直到3月上旬出现发病中心后,病害才有发展。发病中心出现意味传入的菌源有一定的量,具有传播繁殖能力,有利于菌源积累,发病中心出现早、多,加快条锈病“点—片—面”的发展过程,有利于条锈病重发,2015年、2017年不仅见病早,而且发病中心多。

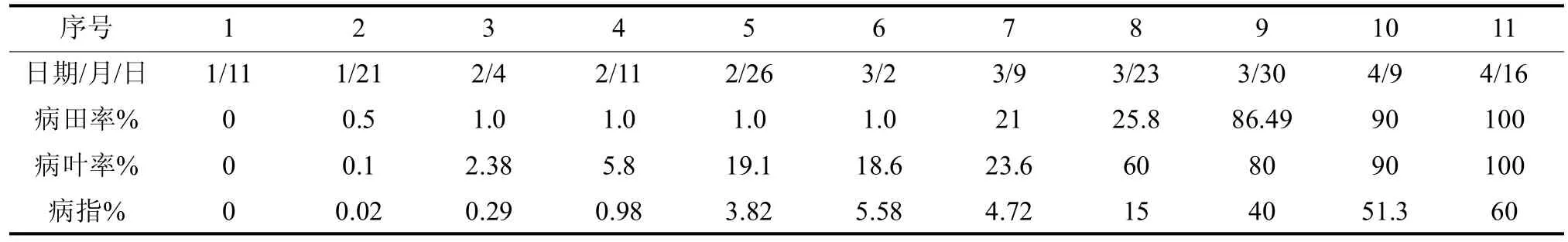

表6 2015荆门盐池系统点条锈病监测数据折线图

4.1.2 外来菌源量大,气候条件适宜,可造成条锈病爆发

2001年、2003年初见病迟,但全市发病面积大,2003年3月下旬各地调查未见病,4月7日沙洋李市调查病田率达57.14%;2001年3月27日麻城点零星见病,4月10日调查病田率已达100%,病叶率0.3%,这两年前期未见病,后期田间病害突增明显,无“点—片—面”的发展过程,直接到“面”,各地同时发病,覆盖范围广,分析是后期大量外来条锈病孢子随气流传播沉降造成。

表5 2015荆门盐池系统点条锈病监测数据

表7 条锈病3级以上发生年份旬平均温度表(℃)

4.1.3 各县市区条锈病菌源传入早晚和多少不同,也是各地条锈病发生不均衡的重要因素

根据初见病地点,结合研究表明,早期我市外来菌源主要来自汉江流域,沿汉江的钟祥、沙洋及周边东宝的部分乡镇一般见病早,发病面积大,程度重。如2014年3月19日、3月20日钟祥、东宝分别见多个发病中心,4月9日沙洋、京山仍零星发生,定局时早发、多发的钟祥、东宝条锈病发病面积大,合计2.67万hm2,迟发、少见的沙洋、京山发病面积小,合计0.17万hm2(表3)。

4.2 气温对病害发展和发生程度影响大

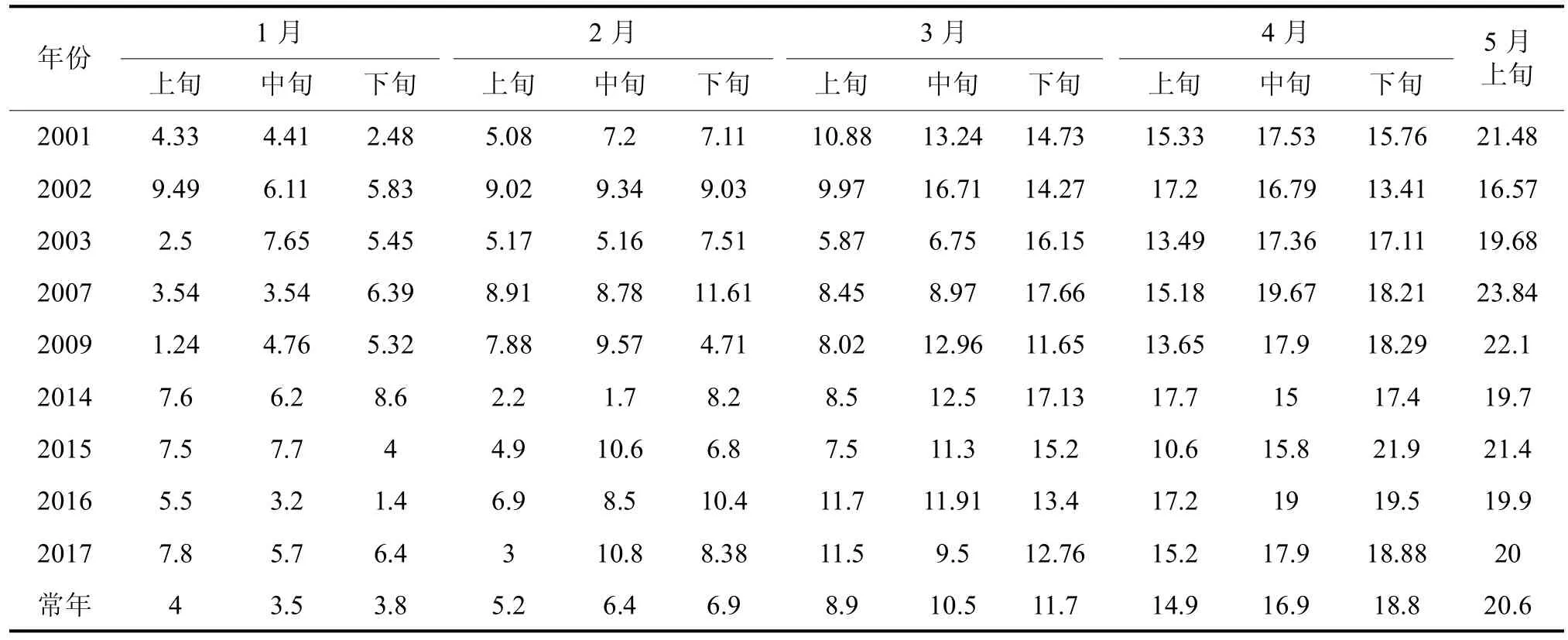

根据荆门市的气候特点,温度对病害的发生发展影响比降雨和湿度更大。结合我市的常年旬平均气温(表7),通过表4可见,在存在有效菌源的条件下,我市病害流行适期从3月中下旬~4月上中旬,暖冬、4月中下旬气温偏低,增加了条锈病的病程,有利于菌源的积累和病害发生发展。

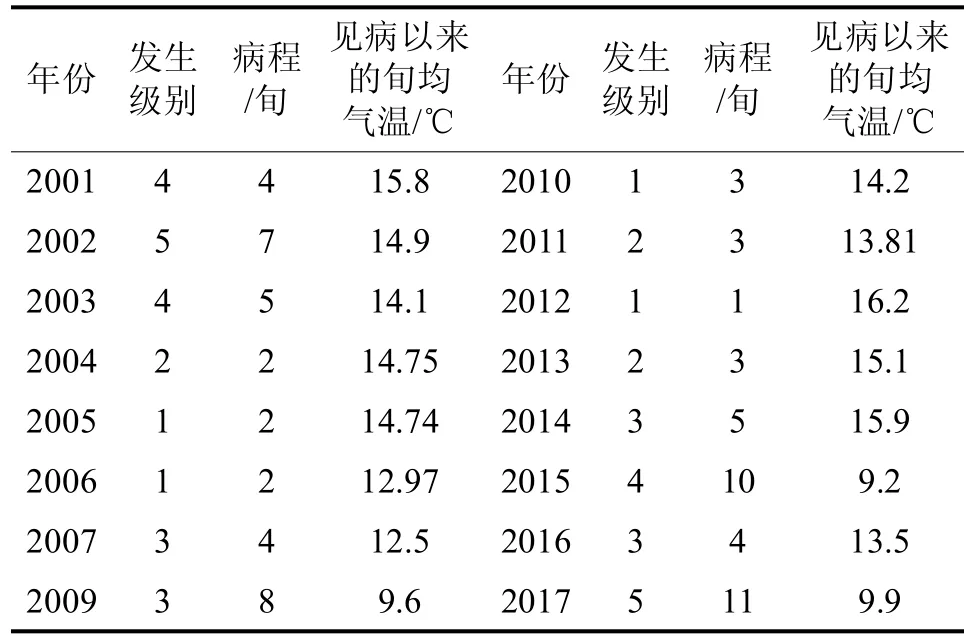

表8 2001年~2017年条锈病发生级别与病程的关系表

根据各年份条锈病见发病中心后,旬平均气温5℃~18℃的旬数累计形成表8,由表8见:在存在有效菌源条件下,病程越长,病程内相对温度较高,越有利于病害的发生发展。根据相关性分析病害发生级别与病程(旬数)呈极显著相关,相关系数r=0.807。

由于我市冬季干旱年份少,且汉江流经钟祥、沙洋,天门河流经京山,江河周围雾大水汽充足,湿度一般能满足条锈病的初侵染和病害循环,在此不做分析。

4.3 感病品种的种植有利于条锈病的发展

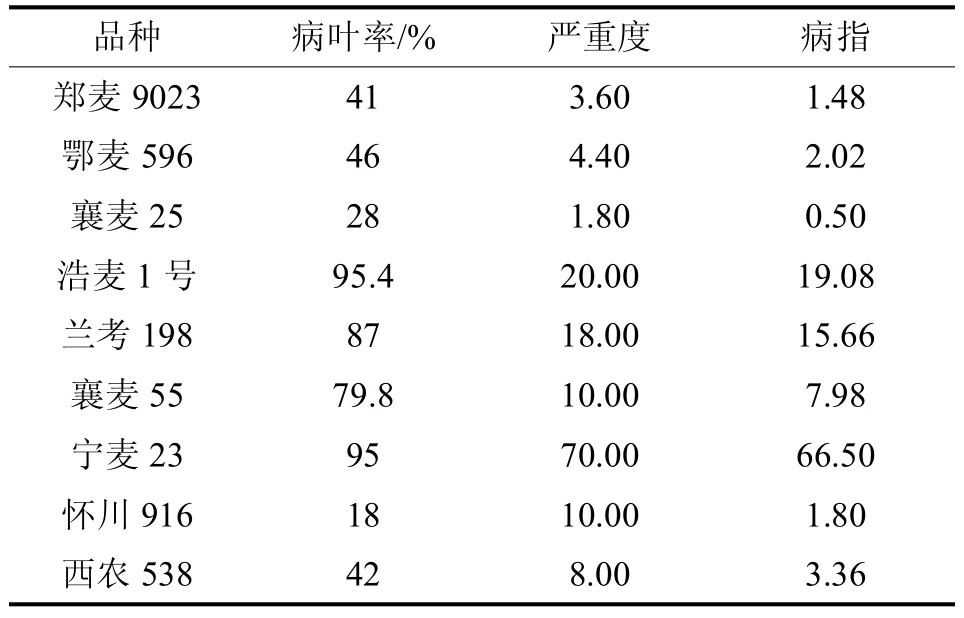

表9 2015年小麦品种展示条锈病发生情况

表10 2009年小麦品种展示条锈病发生情况

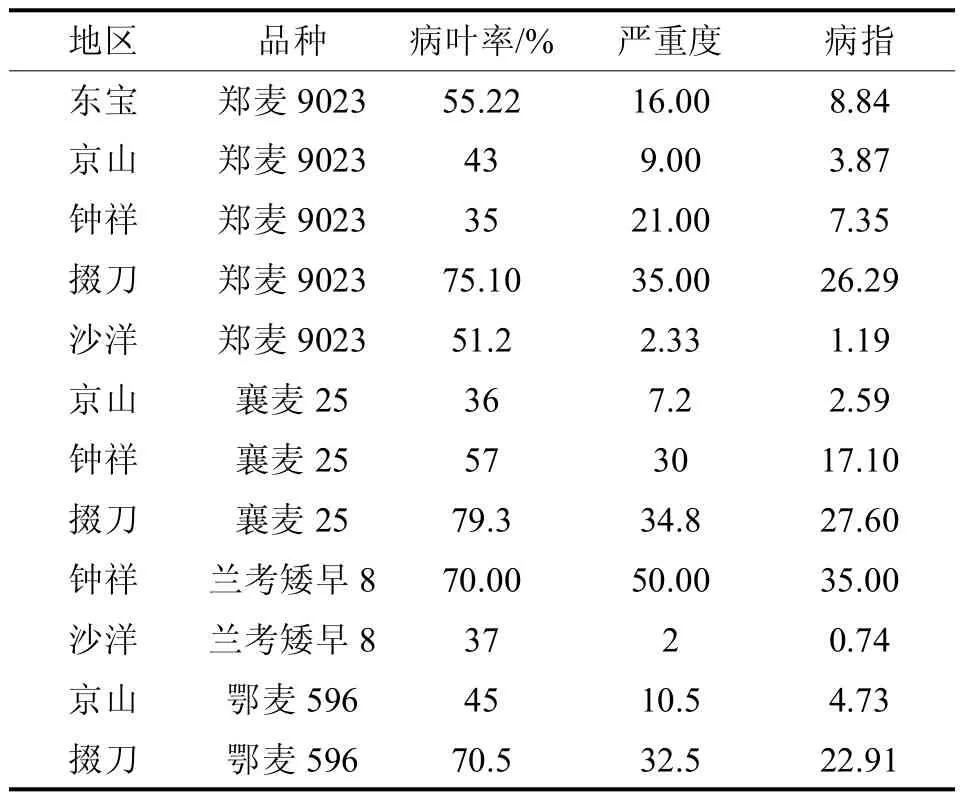

表11 2015年5月小麦条锈病定局调查表

我市当前种植的主要小麦品种有郑麦9023、鄂麦596、襄麦25、西农979等。2009年、2015年小麦品种展示田调查,郑麦9023、鄂麦596、襄麦25的的病情指数低在1-2.02,比其他的如浩麦1号、宁麦23、华麦2152等病情指数低很多(表9、表 10)。但在大田这些品种对条锈病的抗耐性表现差异较大,2015年5月各县市区定局调查,不同地方郑麦9023的平均病指相差25.1,襄麦25相差 25.01,鄂麦 596相差 18.18(表 11)。

虽然病情程度与发病早晚、栽培管理、病害的防治和条锈病生理小种的变化等都有很大关系,但说明主栽的品种对条锈病的抗耐性并不强,一旦条件具备,条锈病可以迅速发展。

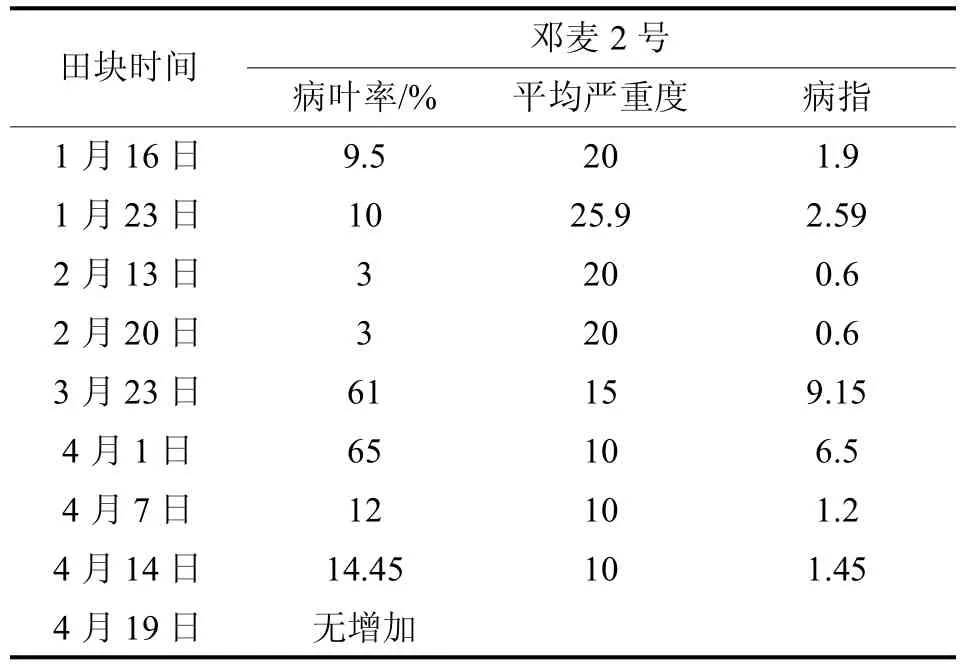

2017年元月16日在东宝区石桥驿镇雷坪村一块邓麦2号小麦田中发现条锈病发病中心约1m2,57片叶,严重度1%~60%,平均20%,之后病叶率虽上涨,但严重度始终不高(见表12),3月23日调查,病叶上孢子不多,周围有黄色失绿,最高病指9.15,之后田间施药2次,5月12日调查整个田的病叶率4%,病指0.2;旁边一块鄂麦596,3月23日见发病中心,5月12日调查,田间病叶率92%,病指18.4。对于邓麦2号这个品种在荆门的抗病性有待进一步观察。

表12 2017年条锈病监测点调查表

5 结论

荆门是小麦条锈病适生区,良好的冬繁基地,在未大面积种植抗病品种的情况下,早期病害的挑治防控很重要,可以有效减少本地菌源,结合西北条锈病菌源越夏地的病害发生情况,要做好以下监测预警工作:

5.1 早期调查

从上年12月中旬开始各县市区要组织人员进行踏查,主要区域在沿汉江岸边及周围连片小麦种植田,每10d一次,踏查的面积要大,同时可在适当的地方种植小片感病品种如:宁麦23、金麦8号等作为监测品种,见病后立即上报共享,以指导其他地方的监测。

5.2 暖冬和大发生的后一年要重点关注

12月中下旬和元月上中旬气温偏高,菌源充足,有利于病菌的侵染繁殖。根据48年的资料,条锈病过10年左右就要偏重以上发生一次,而且大发生后一年病害有可能中等以上发生,我们需要引起重视,加强调查力度。

5.3 根据发病中心出现早晚预报病害发生程度

发病中心出现的早(早于3月15日),则条锈病中等以上发生的概率高,如果适宜气候条件,特别旬气温在5℃~18℃之间时间超过2个月,条锈病可能偏重至大发生。

5.4 开展初见病点和周围田块的系统监测

观察病害消长情况,病害越早进入快速增长期,说明病害流行的速度加快,条锈病重发可能性提高,同时关注大面积病害发生情况,及时发现病害突增现象,及时发布预报,为病害防治争取时间。

5.5 做好田间条锈病生理小种和抗病性监测

对表现好的品种,进行试种观察,为抗病品种的推广提供一手资料。

[1] 鲁霞,王东仙,崔恒立,荆门市干旱气候特征分析对农业的影响[J].安徽农业科学,2013,4:1226-1228.

S435.12 文献识别码:B

1005-6114(2017)06-034-006

2017-08-25

陈雁(1969-),女,高级农艺师,主要从事病虫测报工作,电话13581358189 E-mail:jmzhbzh@163.com

——基于122 个县市区2020 年调度资料分析