技术创新、资本深化与制造业国际竞争力

——基于环境规制视角的实证检验

孙 婷,余东华,张明志

(1.山东大学经济学院,山东 济南 250100;2.山东财经大学经济学院,山东 济南 250014)

一、引 言

改革开放以来,中国制造业发展迅速,但粗放型的传统发展方式也消耗了大量资源,加之工业化与城市化的高速发展,使我国不可避免地提前出现了西方发达国家工业化进程中的环境污染和生态失衡问题。尽管各级政府普遍意识到环境规制的紧迫性,但生态环境的先天脆弱性、后天压力及经济增速的刚性约束,使我国环境保护与产业发展的矛盾相对于发达国家更为突出。节能减排和发展低碳产业从长远来讲具有重要的战略意义,已受到各国的普遍重视。但短期内也会耗费一些宝贵的生产资源,尤其在后金融危机时代,这种短期效应更加明显。传统观点认为环境约束加强对经济发展产生不利影响,两者之间存在权衡取舍。然而,波特假说却表明合理的环境规制能激发技术创新,部分或完全补偿企业因此承担的成本,从而使其在达到环境规制要求的同时提升竞争力。

由于中国工业粗放型增长特征依然没有根本性转变,经济增长过度依赖要素投入,企业技术创新能力薄弱,致使经济与环境的矛盾日趋尖锐。当前,中国环境保护工作的难点在于:在保证产业国际竞争力的前提下,如何抑制进而扭转环境不断恶化的趋势。环境规制等诸多因素影响制造业国际竞争力,同时也受制造业国际竞争力的反向影响,技术创新和资本深化是环境规制与制造业国际竞争力之间最紧密的联系纽带。本文基于环境规制视角,建立联立方程组,研究技术创新、资本深化及制造业国际竞争力三者之间的内生关系,并检验环境规制的加入是否对其内生关系产生显著影响。

二、相关文献评述

环境规制与产业竞争力的关系是当前环境经济学领域的一个研究热点,国内外学者对此进行了大量深入的探讨,研究重点可分为环境规制与技术创新及环境规制与国际贸易的关系两类。环境规制与技术创新关系的研究一般落脚在全要素生产率上,但学者们的研究结论并不统一。Barbera and McConnel(1990)比较环境规制的直接负面效应和间接影响带来的正面效应,利用美国制造业相关数据进行检验,发现环境规制总体上不利于提高企业生产效率[1],许多国外学者的研究也支持了这一结论[2][3]。而“波特假说”提出后,很多学者对此进行验证,认为环境规制与企业生产效率能实现双赢[4][5][6]。环境规制对国际贸易的影响方面,Tobey(1990)进行了开创性的研究。该学者在原来HOV模型11个资源禀赋变量的基础上加入环境规制,检验其对污染工业品贸易的影响,结果发现两者之间关系并不显著[7]。Cole and Elliott(2003)研究发现受环境规制影响较大的行业恰好是资本或资源禀赋要求较高的行业,环境规制相比于要素禀赋的影响而言还是较弱,很难显著改变污染密集型产品的贸易流向[8]。Busse(2004)对环境规制与贸易关系的研究也得出类似的结论[9]。

近年来,国内也出现不少与环境规制相关的研究文献。涂正革和肖耿(2008)利用我国省际数据测度环境技术效率,用以研究资源、环境和工业增长之间的协调性[10]。傅京燕(2002)从环境成本内部化、成本和产品差异化两方面分析环境规制对产业国际竞争力的影响[11]。黄德春和刘志彪(2006)将技术创新引入Robert模型,证明环境规制对创新存在激励作用,能部分或全部抵消实施环境规制的额外成本[12]。陆旸(2009)基于国家层面的面板数据,分析环境规制的影响,表明环境规制并没有影响污染密集型商品的比较优势[13]。张三峰和卜茂亮(2011)借助微观企业数据,研究环境规制对企业生产率的影响,结果表明两者确实存在显著的正向关系,环境保护和生产率提升能实现“双赢”[14]。宋文飞等(2014)基于研发创新双门槛面板模型,实证分析环境规制与贸易自由化的关系,结果表明两者存在倒U型关系[15]。

综上所述,当前研究环境规制的文献较多但观点并不一致、甚至存在争议,环境规制与制造业竞争力的关系也不明确,且研究主要集中在环境规制对某个经济因素的影响或某些变量对制造业国际竞争力的单向效应,较少涉及国际竞争力对相关因素的反向作用及内生影响。因此,本文试图在既有研究的基础上,构建技术创新、资本深化与制造业国际竞争力的联立方程模型,分析其内在的机制,并在每个方程中加入环境规制变量以考察其对三者之间内生关系的影响,进一步从制造业整体及重度、中度和轻度污染三类行业进行实证分析,以期能较全面地反映环境规制对制造业国际竞争力的影响。

三、模型设定和变量说明

(一)计量模型设定

制造业竞争力、技术创新与资本深化三者之间不是割裂的,而是相互关联、相互影响的。目前,很多涉及产业竞争力的研究专注于各因素对竞争力的单向影响,忽视了制造业国际竞争力提升对技术创新和资本深化等变量的反向作用。当前,环境规制趋紧的硬约束更是强化了这种内生关系,制造业竞争力与其他变量间的相互影响因环境规制的加入而变得更加复杂。

技术创新是我国经济持续发展的动力源泉,它的走向和速度直接决定着制造业的未来,也是制造业由大变强的重要依托。制造业国际竞争力增强,逐步实现价值链攀升,竞争中面对的竞争对手更加强大,消费者需求层次更高、标准更苛刻。同时,制造业竞争力提升,创造更多的价值和利润,这是创新投入的主要资金来源。因此,国际竞争力提升使企业具备了进行技术创新的动力和积极性。在当前形势下,资本深化早已不是简单的规模扩张,更多的是与技术融合催生新的投资品。劳动生产率提高在很大程度上与凝结在生产装备中的资本要素相关。环境污染物是生产过程中的负产出,反映了资源利用的低效率。采取恰当的环境规制可引导企业进行创新,从而促使其寻找提高资源利用效率的新方法,减少废物排放,实现“创新补偿效应”,因此环境规制将引致技术创新。根据以上分析,我们设计如下的计量方程:

lnRDit=α0+α1RCAit+α2lnCDit+α3lnREit+α4lnFDIit+α5lnMRit+εit

其中,RD、RCA、CD、RE、FDI和MR分别表示技术创新、制造业国际竞争力、资本深化、环境规制、外商直接投资和进口渗透率。

在环境规制趋紧的视角下,制造业国际竞争力提升与技术创新对资本深化的影响也有新的表现。陈诗一(2009)研究发现生产部门的资本深化是二氧化碳排放量增加的最主要原因,环境恶化与粗放型增长方式中仍在持续的资本深化愈趋同步[16]。反过来,环境规制趋紧要严格控制二氧化碳等废弃物排放,这种产出阶段的污染管制必然影响到投入阶段的资本深化。制造业国际竞争力提升促进制造业转型,支柱产业转变为资本和技术密集型产业,资本有机构成发生变化,最终影响资本深化进程。技术创新对资本深化的影响方向则不确定,技术创新可能挤占资本深化的资金,两者此消彼长;也可能随着资本深化程度的提高,技术创新抑制资本回报的下降甚至提高资本回报率。据此,本文设计如下的方程:

lnCDit=β0+β1lnREit+β2lnRCAit+β3lnRDit+β4lnWAGEit - 1+β5lnPIit+β6lnSIZEit+μit

其中,WAGE、PI和SIZE分别表示劳动力实际工资成本、工业生产者出厂价格和行业规模。

制造业国际竞争力的影响因素是多方面的,本文着重考察技术创新、资本深化及环境规制三个因素对竞争力的影响。大而不强一直是制约我国制造业进一步发展的瓶颈,参与国际竞争仍依靠低成本劳动力与其他要素的禀赋优势,但2008年金融危机以来,这两方面的竞争优势已大大减弱。技术创新是我国制造业发展摆脱资源依赖性、向技术驱动型转变的重要手段,也是提升竞争力的根本途径。在经济起步阶段,资本深化代表工业化程度加深、劳动生产率上升,对制造业的国际竞争力具有正向推动作用。但随着经济持续发展,很多行业从资本短缺转变为资本过剩,超出资源最优配置比例,反而不利于整体竞争力的提升。环境规制对竞争力影响研究的争论焦点在“波特假说”上。该假说认为企业存在大量未被挖掘的潜在竞争力,环境规制的实施逼迫企业对这部分竞争力进行挖掘,从而实现环境绩效和竞争力提升的双赢局面,但这一过程是曲折的。初始阶段,环境规制的引入使生产成本增加,随着环境规制激励性增强,企业主动将环保纳入长期战略,环保技术不断发展。但环境规制又具有自我弱化的趋势,需不断进行突破,直到实现“波特双赢假说”。因此,环境规制加强对制造业国际竞争力的影响方向不确定,可能存在一定的非线性特征,具体要看该行业处于环境规制的哪个阶段。由此,本文提出如下的计量检验方程:

RCAit=θ0+θ1lnRDit+θ2lnCDit+θ3lnREit+θ4(lnREit)2+θ5lnWAGEit-1+ηit

环境规制约束的加入必然挤占一定资源,对RD、CD和RCA都将产生重要影响。例如,同样是技术创新,不考虑环境规制可能仅是生产技术创新,而加入环境规制后,不但影响生产技术创新,也对环保技术创新形成激励。因创新资源有限,两者之间可能存在权衡取舍,但也可能相互促进。环保技术创新在降低污染排放的同时,提高了生产效率和产品质量,还有利于突破许多发达国家严苛的环保标准,以增强制造业出口竞争力。我们认为环境规制因素加入与否对实证研究结论可能产生显著影响,这也是以往研究忽略的一个重要视角。

(二)变量及数据说明

制造业国际竞争力采用各行业的RCA指数表示,该指数是当前研究国际竞争力普遍采用的指标。因本文主要研究环境规制对企业R&D投入的影响,不仅涉及到企业内部R&D支出,还涉及企业用于技术获取和技术改造的支出,所以我们将两者之和作为技术创新的衡量指标。资本深化(CD)采用行业固定资产净值与行业从业者年平均人数的比值来衡量。环境规制(RE)则借鉴董敏杰等(2011)的做法,采用各行业污染治理支付成本占各行业工业总产值的比重来衡量[17]。FDI采用行业实收资本中港澳台资本和外商资本之和表示。进口渗透率(MR)采用行业进口值与行业总产值的比值表示。制造业工人工资(WAGE)采用制造业分行业年均实际工资表示。我们采用工业总产值来控制产业规模(SIZE)的影响。污染行业的划分借鉴余东华和胡亚男(2016)的处理方法,通过测算环境规制强度,将制造业行业分为重度、中度和轻度污染行业三大类[18]。本文数据来源主要有《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》,RCA指数来源于UNcomtrade数据库。

四、实证研究结果及分析

(一)制造业总体计量结果及分析

联立方程组由制造业国际竞争力(RCA)、技术创新(RD)和资本深化(CD)三个因素决定方程构成。联立方程组的估计方法较多,其中系统估计法是将所有方程作为一个整体进行估计,充分考虑了各方程之间的联系。经比较,本文选择最常用的三阶段最小二乘法(3SLS)进行回归分析,使用两阶段最小二乘法(2SLS)对结果进行稳健性检验。

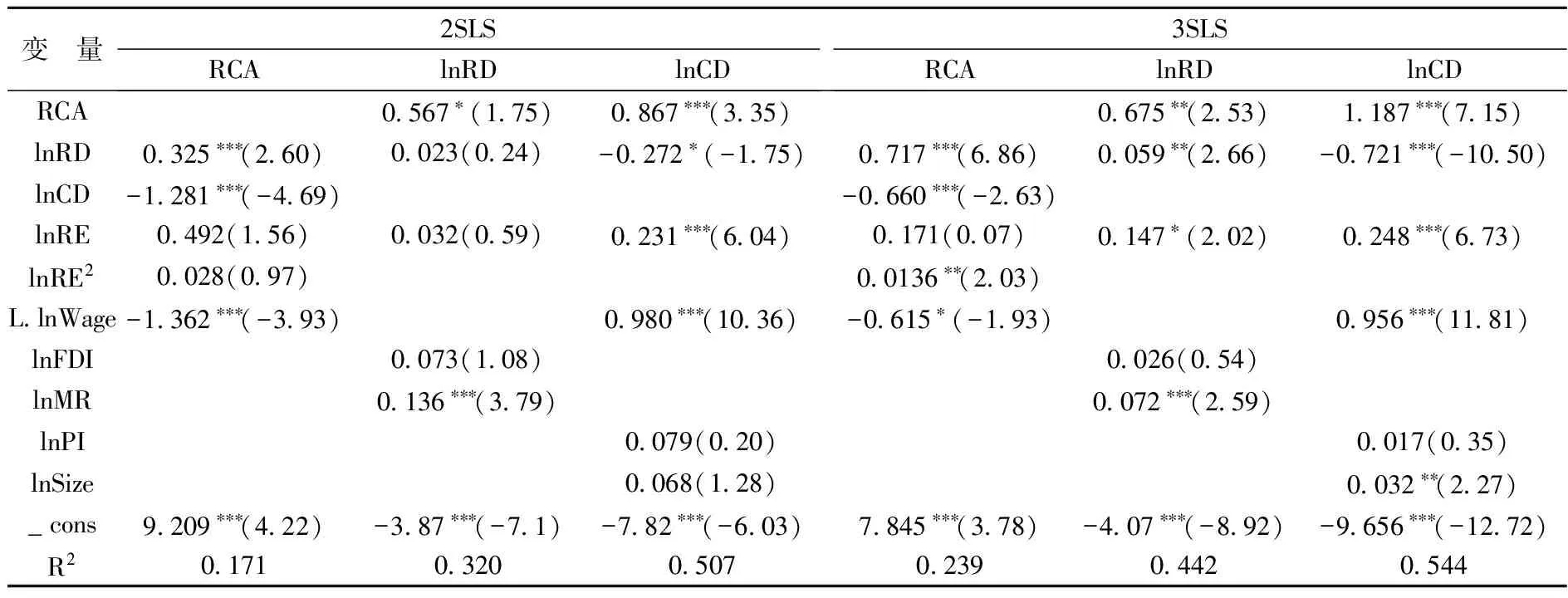

表1是制造业总体3SLS的回归结果。从RCA的决定方程可看出,技术创新回归系数为0.717且正向影响显著,技术创新投入增加为技术进步奠定基础,技术进步是制造业国际竞争力提升的核心动力,也是制造业转型升级的根本途径。从“中国制造2025”战略重点强调“智能制造”不难看出技术创新对制造业国际竞争力的影响。资本深化系数为-0.66且在1%的水平上显著,与预期结果一致,说明我国经济在多年的高速增长后积累了大量资本,加之资本要素价格的负向扭曲,生产过程中的资本劳动比已超出资源优化配置的范围,甚至出现明显的资本过度深化现象,对制造业国际竞争力呈现负向影响。环境规制的线性项与二次项系数均为正,说明环境规制对制造业国际竞争力的影响表现为U型曲线,拐点为-6.287。从环境规制变量的样本数值范围可看出,绝大多数行业已位于拐点右侧,环境规制对制造业国际竞争力提升已表现积极影响,印证了中国制造业“波特假说”的存在性[19]。

表1 制造业整体的3SLS回归结果(N=308)

注:括号内为t统计值;*、** 和*** 依次表示10%、5%和1%的显著性水平。下表同此。

技术创新决定方程的回归结果显示,制造业国际竞争力增强有利于技术创新投入增加,回归系数为0.675并在5%的水平上显著。为更好地融入世界市场、满足国外消费需求,唯有增加技术投入才是解决问题的关键。制造业国际竞争力提升、行业利润增加、创新意识与能力兼具才能持续推动技术创新。资本深化系数为0.059并在5%的水平上显著。黄先海等(2012)认为目前中国的技术进步类型多为资本体现式,技术融合于资本品中其效能才能充分发挥,并通过设备更新换代实现技术升级和要素生产率提升,因此总体上集约型资本深化对技术创新推动作用显著[20]。环境规制对技术创新也具有正向影响。环境规制程度每提高一个百分点,技术创新投入增加约0.147个百分点。制造业企业已清晰地认识到长期被动治污不但成本高昂,而且效果不佳,进而理性选择技术创新来应对日渐趋紧的环境规制,合理的环境规制政策能实现治污和生产技术的同时进步,因此环境规制的实施能有效促进技术创新。

资本深化决定方程的实证检验结果表明,环境规制提升对其具有正向影响,系数取值为0.248且在1%的水平上显著。资本深化与能源消耗、环境污染愈趋同步,环境与竞争力“双赢”不能以牺牲生产改善污染,而是需要治污技术和设备的同步跟进甚至超前发展,技术物化于设备,因此环境治理投入增加有利于资本深化。制造业国际竞争力提升意味着企业盈利能力的增强,对资本深化呈正向影响。技术创新对资本深化具有显著负向影响,技术创新投入每增加1个百分点,资本深化程度降低约0.721个百分点,其原因在于企业资金是有限的,技术创新投入增加将挤占部分用于资本深化的资金。

表1同时给出了考虑环境规制与不考虑环境规制的实证结果,用以检验环境规制对各变量的影响。横向对比发现环境规制对各变量系数均有不同程度的影响,这印证了我们的研究中加入环境规制因素的必要性。环境规制因素的加入使其他变量受到更多约束,各变量的联立方程回归系数更贴近实际。若忽略环境规制因素,难以保证研究结论的客观准确性,也就难以为产业与环境政策的制定提供准确的参考借鉴。

(二)稳健性分析

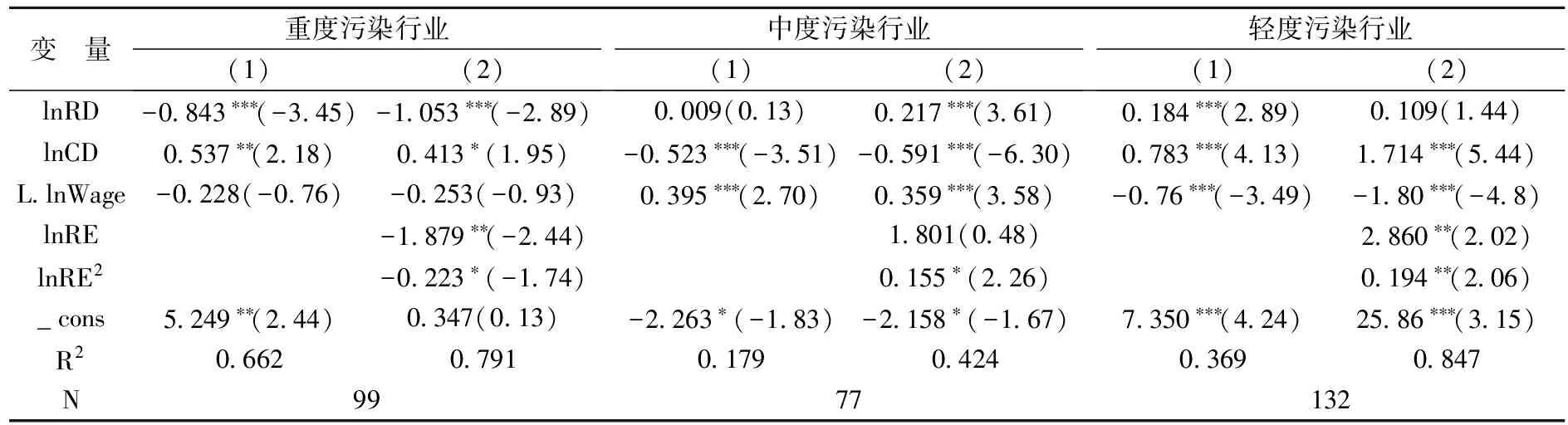

为进一步检验本文估计结果的可信度,我们使用2SLS进行稳健性分析。表2给出在考虑环境规制的影响下,联立方程组2SLS和3SLS的实证分析结果。通过对比发现,两种不同估计方法下的RCA、RD和CD的回归系数没有发生明显变化,说明实证结果比较稳健,验证了制造业国际竞争力、技术创新和资本深化之间显著的相关关系。从表2还可看出,3SLS的回归结果比2SLS的结果更为显著,所以本文以3SLS作为基础估计方法进行分析是合理的。下文分行业的实证研究同样以3SLS的回归结果为基础进行分析。

表2 制造业整体加入环境规制变量后2SLS与3SLS的回归结果(N=308)

(三)分行业计量结果及分析

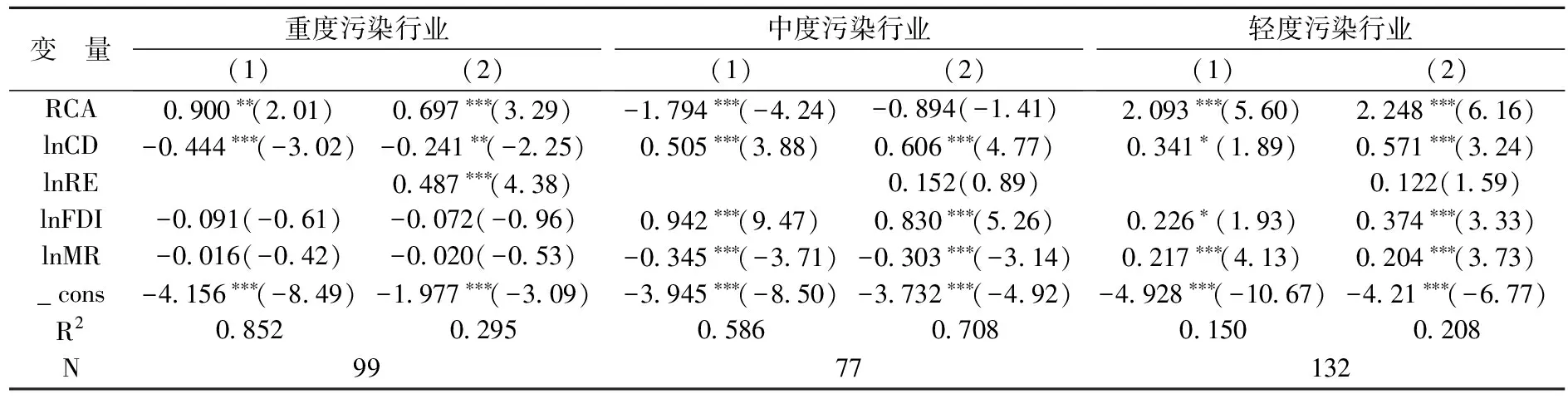

依据环境规制强度不同,我们将制造业28个行业分为重、中、轻度污染行业,分别建立联立方程组进行实证研究。为方便分析,制造业国际竞争力、技术创新和资本深化联立方程组的3SLS回归结果分别在表3、4、5中呈现。为直观比较不同污染密集型行业回归结果的差异,方程(1)、(2)分别表示不加入、加入环境规制变量的回归结果。

表3为国际竞争力决定方程的回归结果。从方程(2)中可看出,重度、中度和轻度污染行业的RD系数分别为-1.053、0.217和0.109。重度污染行业系数在1%的水平上显著为负,这是行业特性使然。重度污染行业整体技术密集度较低,进行技术创新成本高、难度大,盲目创新不仅无效率,还可能因成本骤增而降低国际竞争力。中度污染行业的技术创新效果最佳,而轻度污染行业本就多属于技术密集型,技术投入的边际效应较小。资本深化对国际竞争力的影响因行业而异,但系数都很显著。重度和轻度污染行业系数分别为0.413和1.714,中度污染行业系数为-0.591。前两者多属于资本和技术密集型行业,资本绝对量虽然庞大,但资本深化尚处合理范围,投资拉动效应依然显著,在行业发展动能转换和转型升级的过程中,资本的积极作用仍不可忽视;后者多是劳动密集型行业,对劳动要素具有刚性需求,按要素配比资本已呈饱和状态,继续资本深化将超出最优配置、效率降低,对RCA表现负向影响。

重度污染行业RE的一次项和二次项系数均显著为负,说明该行业的环境规制与制造业国际竞争力呈倒U型,拐点为-4.213。在拐点左侧时,环境规制对制造业国际竞争力具有正向促进作用,到达拐点右侧时,则对竞争力表现负向影响。重度污染行业(如造纸业和石油加工等)都是环境规制的重点关注对象,环境治理要有成效需下大手笔、成本较高,但应注重环境规制强度的掌控,过于严苛的环境规制虽有利于环境保护,也会损伤企业发展活力。中度污染行业的一次项和二次项系数均大于零,说明该行业环境规制与竞争力的关系表现为U型,拐点为-5.809。环境规制在初期可能降低该类行业的竞争力,但跨越拐点之后对提升竞争力则有积极作用。中度污染行业的污染治理主观能动性更强,“创新补偿效应”显著,也是实现“波特假说”的理想行业,环境规制能显著提升行业竞争力。轻度污染行业属于清洁生产行业,环境规制与竞争力也呈U型关系,但拐点临界值较小(仅为-7.371),目前轻度污染行业多数已越过拐点,环境治理投入的“先动效应”明显,对行业竞争力具有显著的正向影响。

表3 分行业的制造业国际竞争力(RCA)决定方程的回归结果

表4为技术创新决定方程的回归结果,从中可看出分行业技术创新的内在动力差异。方程(2)中各行业环境规制系数依次为0.487、0.152和0.122,重度污染行业系数较大且在1%的水平上显著,说明严格的环保标准对企业加大技术研发投入与创新力度的作用非常明显。就RCA系数而言,重度污染行业回归系数为0.697且极显著,说明制造业国际竞争力提升和利润增加对技术创新具有正向影响,虽然其技术创新难度较大,但为保持行业可持续发展,必须在技术创新上下功夫;中度污染行业系数为-0.894,该行业多为劳动密集型,技术创新成本高、风险大,技术创新意愿不足,即使国际竞争力得到提升,也难以对技术创新产生积极推动作用;轻度污染行业系数为2.248且在1%的水平上显著,说明技术创新是此类行业国际竞争力提升的重要源泉,尤其在高新技术类行业中技术创新更是其生存根本。

在控制变量方面,重度污染行业FDI系数为-0.072,跨国公司通过FDI将污染密集型产业转移到中国,不追求技术创新而是把国外淘汰的技术直接投入生产应用,在一定程度上挤占了用于技术创新的资本;中、轻度污染行业系数均显著为正,这部分FDI较多流向电子通信及计算机、仪器仪表等行业,通过技术溢出效应促进技术创新。MR对重度污染行业的RD影响系数为-0.020,这类行业进口大多集中在大宗原材料方面,对技术创新的影响比较小。中度污染行业系数为-0.303,该行业进口品往往具备一定的技术水平,基本能满足生产技术需求,企业没有继续进行原始技术研发的动力,所以该行业进口不利于本国的技术创新。轻度污染行业系数为0.204,与中度污染行业不同,该行业的进口品大多技术层级较高、技术溢出效应明显,企业消化吸收再创新的动力足,这类产品进口有利于技术创新。

表4 分行业的技术创新(RD)决定方程的回归结果

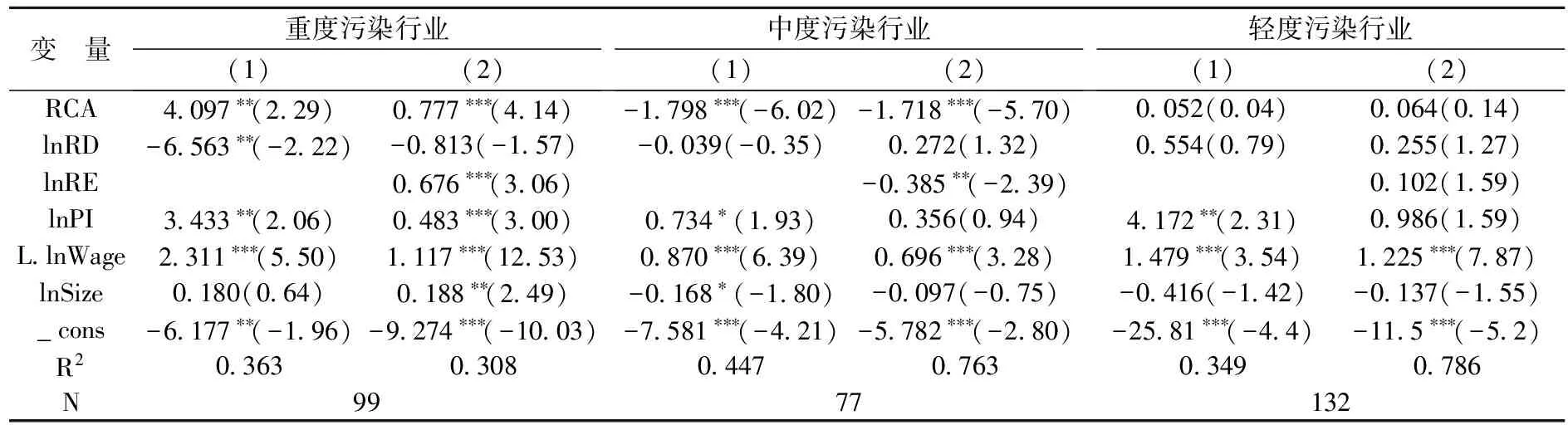

表5为资本深化决定方程的回归结果。重度、中度和轻度污染行业的环境规制系数分别为0.676、-0.385和0.102,前两者系数分别在1%和5%的水平上显著,而后者不显著。重度污染行业因环境规制增强被迫进行治污技术研发,但其成本高、风险大,除自主研发外,直接购进治污设备也是企业治污减排的重要举措,因此重污染行业环境规制的增强有利于资本深化。中度污染行业使用更多劳动力等其他要素代替资本要素,同时将资金用于治污技术研发,使该系数显著为负。重度污染行业RCA系数为0.777且在1%的水平上显著为正,如前文所述,这类行业中资本对其发展动能重构具有重要的影响,所以竞争力提升有利于资本深化。中度污染行业系数为-1.718并在1%的水平上显著,该行业因其资本深化程度较高且呈过度深化迹象,行业竞争力提升意味着资源利用效率提高,逆资本化趋势加强,因此该系数为负。轻度污染行业系数为0.064,但不显著。

表5 分行业的资本深化(CD)决定方程的回归结果

另外,表3、4、5中同样给出了剔除环境规制变量的回归结果。对比后发现,加入环境规制因素后,制造业国际竞争力和资本深化影响因素的回归系数普遍变小,而技术创新影响因素的系数普遍变大,说明环境规制不可避免地影响了各变量间的内生关系,既挤占了某些生产资源,也放大某些变量的影响。不同行业的特点不同,环境规制的实际影响也有差异。基于此,我们更应以纳入环境规制因素的回归结果为基础进行针对性的政策分析。

五、结论与启示

当前,我国制造业面临内忧外困的局面,提升竞争力是摆脱困境、实现可持续发展的唯一出路。依赖过度的能源资源投入与投资拉动来促进经济增长的时代已经结束,提升竞争力要妥善处理要素禀赋优势转换的问题。技术创新、资本深化与制造业国际竞争力有着错综复杂的内生关系,通过联立方程模型实证分析发现,妥善处理它们之间的关系仍是有迹可循的。

从制造业总体角度看,在环境规制约束下,技术创新和制造业国际竞争力之间存在正向交互效应,有利于制造业可持续发展,但资本过度深化的问题也初步显现,对制造业国际竞争力的负向影响显著。环境规制对这三者表现稳健显著的正向影响,某种程度上说明在工业污染防治压力下,制造业行业具备一定的能动性,从而“波特假说”得到验证。从分行业回归结果看,重度污染行业因技术创新难度大,多个因素对技术创新都表现为负向影响,单靠市场机制难有内生动力,可能导致创新投入不足,因而需要政府从外部推动,加速重度污染密集型工业的产业升级,加大环保技术的投资力度。重度污染型工业多年来环境压力形成的倒逼机制促使环保技术创新有了明显改善,“创新补偿效应”显著,在一定程度上实现了经济与环境的双赢。但随着资源与环境压力增大,这种双赢状况正不断弱化,因此加速产业升级与研发投入无疑是新形势下实现重度污染企业可持续发展的重要选择。中度污染行业则存在资本过度深化问题,资本深化与制造业国际竞争力的提升互为负向影响,说明该行业资源配置效率问题已初露端倪,应引起充分重视。另外,中度污染行业技术创新对竞争力虽有提升作用,但各种原因致使企业自主创新意愿不强,因此需在政策层面上形成良好的创新激励机制,引导行业内技术创新与资本深化相融合,从根本上提升竞争力水平。中度和轻度污染行业的环境规制有待进一步加强,这两类行业的环境规制对国际竞争力呈现U型影响,尤其是轻度污染行业,基本已处于拐点右侧,对行业竞争力具有正向促进作用,因而应适当提高这两类行业的环境规制水平,实现环境保护与产业发展的双赢。

[1] Barbera J.,D.McConnell. The Impact of Environmental Regulations on Industry Productivity: Direct and Indirect Effects[J]. Journal of Environmental Economics and Management,1990,18(1): 50-65.

[2] Gray W.B. The Cost of Regulation: OSHA, EPA and the Productivity Slowdown[J]. The American Economic Review,1987,77(5):998-1006.

[3] Gray W.B.,Shadbegian R.J. Pollution Abatement Costs, Regulation and Plant-level Productivity[R]. National Bureau of Economic Research,1995.

[4] Berman E.,Bui L.T.M. Environmental Regulation and Productivity: Evidence from Oil Refineries [J]. Review of Economics and Statistics,2001,83(3):498-510.

[5] Alpay E.,Kerkvliet J.,Buccola S. Productivity Growth and Environmental Regulation in Mexican and US Food Manufacturing[J]. American Journal of Agricultural Economics,2002,84(4):887-901.

[6] Hamamoto M. Environmental Regulation and the Productivity of Japanese Manufacturing Industries[J]. Resource and Energy Economics,2006,28(4):299-312.

[7] Tobey A. The Effects of Domestic Environmental Policies on Patterns of World Trade: An Empirical Test[J]. Kyklos,1990,43(2):191-209.

[8] Cole A.,Elliott R. Do Environmental Regulations Influence Trade Patterns? Testing Old and New Trade Theories[J]. The World Economy,2003,26(8):1163-1186.

[9] Busse M. Trade, Environmental Regulations and the WTO-new Empirical Evidence[J]. Journal of World Trade,2004,38(2):285-306.

[10] 涂正革,肖耿.环境约束下的中国工业增长模式研究[J]. 世界经济,2009,(11):41-54.

[11] 傅京燕.环境成本内部化与产业国际竞争力[J]. 中国工业经济,2002,(6):37-44.

[12] 黄德春,刘志彪.环境规制与企业自主创新——基于波特假设的企业竞争优势构建[J]. 中国工业经济, 2006,(3):100-106.

[13] 陆场.环境规制影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?[J]. 经济研究,2009,(4):28-40.

[14] 张三峰,卜茂亮.环境规制、环保投入与中国企业生产率——基于中国企业问卷数据的实证研究[J]. 南开经济研究,2011,(2):129-146.

[15] 宋文飞,李国平,韩先锋.环境规制、贸易自由化与研发创新双环节效率门槛特征——基于我国工业33个行业的面板数据分析[J]. 国际贸易问题,2014,(2):65-73.

[16] 陈诗一.能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J]. 经济研究,2009,(4):41-55.

[17] 董敏杰,梁泳梅,李钢.环境规制对中国出口竞争力的影响——基于投入产出表的分析[J]. 中国工业经济,2011,(3):57-67.

[18] 余东华,胡亚男.环境规制趋紧阻碍中国制造业创新能力提升吗?——基于“波特假说”的再检验[J]. 产业经济研究,2016,(2):11-20.

[19] 金碚.资源环境管制与工业竞争力关系的理论研究[J]. 中国工业经济,2009,(3):5-17.

[20] 黄先海,杨君,肖明月.资本深化、技术进步与资本回报率:基于美国的经验分析[J]. 世界经济,2012,(9): 3-20.