自我同一性理论视角下的哈姆雷特形象探析

孟留军

关键词:同一性;探索;承诺;角色混乱;延宕;哈姆雷特

摘要:《哈姆雷特》剧本精心设置了“延宕”情节,使哈姆雷特的舞台形象更加丰满、深刻。哈姆雷特由嗜血成性的复仇者变成了忧郁多思的王子。从同一性理论的视角来解读王子的形象和延宕情节,能够更好地反映哈姆雷特在“心理延缓偿付期”的感受体验,从而揭示该剧成为经典的原因。

《哈姆雷特》(简称《哈》剧)之所以成为经典,是因为剧中的延宕情节使哈姆雷特的形象更加丰满和深刻,刻画了他在心理延缓偿付期的感受体验。由于心理延缓偿付期的普遍性,剧中人物的心理、台词和行动契合了世人的某些心理需求,从而引起受众的内心共鸣。心理延缓偿付期是指个体在承担一个崭新的角色前需要一段时间、一个过程去经历同一性的确定,去选择与角色相符的行为方式,在客观上起到延缓个体承担这个角色责任的作用。心理延缓偿付期在《哈》剧中就表现为延宕的情节,而延宕是丰富丹麦王子形象的一个重要手段。

学界对哈姆雷特为什么在报仇这件事情上一再延宕给出多种解释。从哈姆雷特自身的视角来看,伯拉德莱认为哈姆雷特患“忧郁症”;哥德认为哈姆雷特是一个公子,不是一位英雄,他不配去做报仇的事情;乌里契认为延宕是由于按照基督教的意义,不经过审判而自己动手杀死叔父,也是一件罪恶;弗洛依德认为哈姆雷特有恋母情节等。琼斯(Ernest Jones)提出哈姆雷特在剧中之所以延宕,是一种心理逃避机制在作祟,唤醒了他“弒父娶母”的欲望。这种解释一直备受争议。随着心理学理论的推陈出新,如果从自我同一性理论的视角来分析哈姆雷特,会较为全面地分析延宕情节和王子形象,进而揭示《哈》剧成为经典的原因。

一、自我同一性理论的主要内容

在心理学理论中,许多学者对自我同一性理论做出了贡献,为了更好地分析同一性的来源、定义、分类和发展过程,此处应用了埃里克森、马西亚和路克斯关于同一性的解释。

(一)同一性的来源和定义

新弗洛伊德主义者埃里克森提出了心理社会性发展理论(Eriksons stages of psychosocialdevelopment),认为人在一生中主要存在八种主要的心理危机或冲突,个体到了青年期,同一性对角色混乱的矛盾会突显出来,提出这样一些问题:我是谁?我长什么样?我的性格是什么样?我应该是什么样?在别人的心目中我是什么样?对于这些问题的回答,就构成了个体的“自我同一性(ego identity)”“从个人方面来说,同一性包括,而还不只包括儿童在早年所期望成为的而且被迫变成像他所依赖的那些人的所有连续自居作用的总和。”“年青人为了体验整体性,必须在‘漫长的儿童期已变成什么人与‘预期未来将成为什么人之间,必须在‘他设想自己要成为什么人与‘他认为别人把自己看成并希望变成什么人之间,感到有一种不断前进的连续性。”亨廷顿曾说,“在大多情况下,identity(同一性)都是建构起来的概念。人们是在程度不等的压力、诱因或自由选择的情况下,决定自己的identity的。”“同一性的建构包括明确我是谁、我的价值和我选择的未来生活方向。它是一个作为理性行为者的人关于自己的明确理论,使人的所作所为有明确理由,对自己的行为负责,并对其做出解释。”同一性的确定会进一步推动自己做出各种选择,包括职业、人际关系、社会参与、族群关系、性别取向以及道德、政治和宗教理想。“同一性对角色混乱”的矛盾在哈姆雷特身上非常明显。

(二)同一性状态的分类

从静态来看,个人的同一性状态属于哪一类,马西亚对此作出了阐述。马西亚(Maeia)从“探索(exploration)”和“承诺(commit-ment)”两个维度对同一性进行分类。

“探索”是个体面对各种可能选择时所采用的策略,在某一个特定的时段,一个人选择什么样的适合自己的目标、角色、理想和价值观,是一种偶然性和必然性结合,选择的过程本身需要个体付出努力去寻求,即“探索”。“承诺”是个体在探索后达成的结果。选择并认同了目标、角色、理想和价值观之后,如果在接下来相当长的一段时间内个体坚持为之付出时间、精力,表现出很强的毅力,甚至是自我牺牲,从而更好地实现目标,这种“投入、付诸行动”被定义为“承诺”。在这两个维度中,马西亚把人的自我同一性分成了四种情况:(1)同一性达成(identityachievement),经历过高探索,兑现高承诺。(2)同一性延缓(identity moratorium),高探索,低承诺。在人生的某一个阶段,个体会考虑多种选择,收集各方面的信息,做出不同的尝试,在尝试的过程中寻求适合自身的角色、目标、价值观和意识形态等,在行动上还没有长时间的付出与投入,有时甚至还要经历否定之否定的摇摆。延缓型的个体常常出现较多的负面情绪体验(如焦虑、担心),甚至好高骛远等。同一性延缓是大多数个体都要经历的一个时期,只不过在不同的人身上,这个过程有长有短而已。尤其是青年往往会通过“心理的延缓偿付期”来探索各种角色和可能性,拖延时间,调整自己,认同新的角色,承担变化后的责任。哈姆雷特就属于这一类。(3)同一性早闭(identity foreclosure),具有低探索和高承诺双重性。同一性早闭的人没有一个明显的过程去体验和探索各种不同的选择,却遵从了父母、权威人物等“重要他人(signif-icant others)”的期望或建议。(4)同一性扩散(identity diffusion),低探索,低承诺。

(三)同一性的发展过程

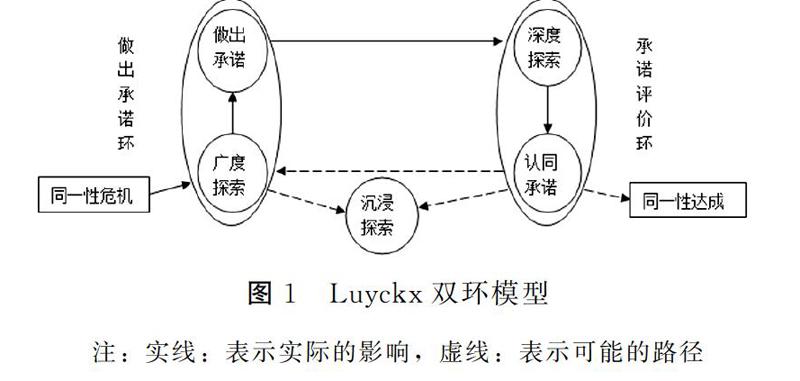

动态地看,在同一性达成之前的发展可以借鉴路克斯(Luyckx)提出的双环模型来加以阐释,如图1所示:

在第一步“做出承诺环”里,当个体面临不同的角色选择,何去何从时,会出现同一性危机,首先,个体要进行广度探索(exploration inbreadth),然后在诸多的自我同一性中先暂时做一个选择,即做出承诺(commitment making);此时还不考虑到个体对该选择的认同程度到底有多深,自己能够坚持这个认同有多久。

进入第二步“承诺评价环”后,先前的承诺会影响个体下一步的行动,而在实践中,个体会进一步检验自己“先前的承诺”是否恰当,还会思考该角色与自己在多大程度上契合,对自己为什么要承担某个角色再进一步归因,验证个人对周围事情所做的推论和因果解释,考虑归因的内容与客观的事实在多大程度上相符,在实践中再进一步深化认识,这就是深度探索(explorationin depth),之后会出现三个分岔,一是进一步巩固自己先前的选择,非常强烈地认同承诺(i-dentification with commitment),即进入同一性达成的状态;二是发现这个角色并不适合自己,否定先前的选择,回到“做出承诺环”,再次进行广度探索;三是对于先前的承诺,既不完全否定,也迟迟做不出进一步认同,即是“沉浸探索”(ruminative exploration)。“沉浸探索”的特征是:经常体验到自我的目标和现实之间的差距,虽然个体也不止一次地想试图解决自我同一性的问题,但又总是心有余,而力不足,一方面在心理上继续努力,另一方面也伴随着出现挫败无力感,个体也往往体验到抑郁和压力。在个体自我同一性形成的过程中,“做出承诺环”和“承诺评价环”相互作用,甚至多次往返,最后才能达到一种相对稳定的状态。

二、应用自我同一性理论解读延宕和

王子形象

(一)“同一性对角色混乱”的矛盾

同一性危机首先是家人间亲密关系的疏远。最令人痛心的事情莫过于在某些时候当事人认为,自己理应获得对方的善意和友情,恰恰相反,遭遇的却是烦扰和伤害。此时,王子本想与母亲在心理上走得更近一些,但母亲不合时宜的改嫁却拉远了二人之间的距离,叔父的继位又夺走了一个本来属于他的角色。过去的叔叔成了父亲。丧葬的悲痛变成婚礼的喜庆,“葬礼中剩下来的残羹冷炙,正好宴请婚筵上的宾客。”(第一幕第一场)父亲的鬼魂说出谋杀真相。对奥菲丽娅的爱情可望却不可及。朋友中出现了背叛。这些变故都对王子原来建构的角色同一性构成了严峻的挑战。显然,王子极不适应。既然这些变故挑战了哈姆雷特过去形成的自我感(同一性)的稳定和连续,自然他也就很难与别人分享亲密感,在个人身上引起了角色的混乱和摇摆:侄子←→儿子;王子←→国王(将来可能性);安份的学生←→复仇者;丧父的悲痛者←→婚礼的庆贺者;情人←→失恋者;朋友←→敌人。此情景,哈姆雷特的心情已经被扭曲,这是在压力下彻底失败的扭曲,让他无力去反抗。

(二)同一性延缓状态

静态地看,哈姆雷特主要处于同一性延缓期,同一性延缓期的个体明显特征是:情绪管理能力低,表现出更多的焦虑,通过拒绝、发泄和认同等不同的方式来控制焦虑,心理健康水平偏差。角色的混乱使王子对生活一度失去信心,认为个人的所作所为已经失去了意义,下面这段独白正体现了他情绪失控,生不如死的思想。

啊,但愿这一个太坚实的肉体会融解、消散,化成一堆露水!或者那永生的真神未曾制定禁止自殺的律法!上帝啊!上帝啊!人世间的一切在我看来是多么可厌、陈腐、乏味而无聊!哼!哼!(第一幕第二场)。

很显然,此时的哈姆雷特不能驾驭自己内心的诸多矛盾,“无法应付”复杂的局势了。他宁愿选择彻底一无所有,但愿自己的肉体会消散,也不愿保持这一堆矛盾的同一性片断。同一性危机首先是亲密关系的危机。眼前亲密关系的骤变让他一时无法适应这种深邃的孤独感。莎士比亚泼墨如云,描绘丹麦王子在政治锤炼过程中的内心挣扎和不同遭遇,凸显了他的人物形象,使其变得异常丰满。延缓期的设置使哈姆雷特因为自己的不成熟而丧失更好的发展机遇。政治的功利性被情感的氛围所笼罩,政治上的得失作为一种若隐若现的背影,而不是作为目的,功利上的成败只是推动情节发展的影响因素之一,是许多作品成为经典所在。哈姆雷特不把夺取王位作为目的。情感上的波澜和心理上的起伏成了主要的渲染对象,从而实现了一部经典的文化消费功能。

(三)自我同一性的发展过程

动态地看,处于“心理延缓偿付期”的丹麦王子,其犹豫的性格正是自我同一性发展过程中的特征。剧本蕴含真善美的价值,是亘古流芳的条件之一。求真,就是要合规律性,所反映的人物角色的心理和行为,要符合这类人的普遍生活轨迹,把他们追求目标的艰难、执着、勇敢、犹豫都呈现出来。哈姆雷特同一性发展的“求真”就符合了双环模型:广度探索一做出承诺一深度探索(沉浸探索)一认同承诺一同一性达成。

1.广度探索:学生一储君一复仇者

同一性发展的规律就是路克斯的双环模型(如图1),“做出承诺环”,包括广度探索和做出承诺。从广度上讲,哈姆雷特至少有三个角色可以选择:“学生、储君和复仇者”,储君的角色需要哈姆雷特接受更多的政治锤炼,显然,剧本没有体现他在为当好储君这个角色而做出的努力。在剧本的第一幕第二场,新王克劳狄斯对哈姆雷特有这样一段台词:

我请你放弃了这种无益的悲伤,把我当作你的父亲;因为我要让全世界知道,你是王位的直接继承者,我要给你的尊荣和恩宠,不亚于一个最慈爱的父亲之于他的儿子。至于你要回到威登保去继续求学的意思,那是完全违反我们的愿望的;请您听从我的劝告,不要离开这里,在朝廷上领袖群臣,做我们最亲近的国亲和王子,使我们因为每天能看见你而感到欢欣。(第一幕第二场)

在这里,新王克劳狄斯为哈姆雷特做了一个人生的规划,要把哈姆雷特培养成储君。因为此时哈姆雷特还不知道鬼魂的事情,在留学和从政之间,他对从政的角色还不认可,对自己将来需要承担的社会角色还处在一个探索期,此时他还没有对王位的觊觎之心,他并不认同叔父给他制定的人生轨迹,即不是处于早闭期。但正是由于这么一个处在同一性延缓期的角色设置,使剧本具有了这样一个功能,为个体如何度过“心理的延缓偿付期”的体验提供了参照系。

哈姆雷特在更广的可能性中寻找自己的下一个社会角色,他很容易回到过去习惯了的生活——到威登堡学习。鬼魂的出现,进一步扩大了他的角色范围,要求他承担另外一个角色——父亲死因的侦探和复仇者。在后宫斥母时,鬼魂又二度出现,告诫哈姆雷特不要伤害母亲。莎士比亚设置鬼魂这一幕,之所以能够完成剧情转向的功能,取决于那个时代人们对鬼魂的态度,假设人们是无神论者,很难说鬼魂的出现会对剧本的推动起到什么引擎作用。剧中的鬼魂契合了天主教中鬼魂暂时从炼狱中回来的灵魂观念。对于伊丽莎白时代和斯图亚特王朝的人们来说,见到鬼魂,并不会感到特别惊讶,他们本身就认为鬼魂是真实存在的,是他们生活世界的一部分,灵性世界和人类世界是永远相互渗透的。最重要的是要判断鬼魂是好的,还是坏的。当时在人们的普遍观念中,鬼魂来源于以下几个方面:(1)魔鬼本身,或者受魔鬼指使派来的。哈姆雷特也猜测到了这种可能,“我所看见的幽灵也许是魔鬼的化身,……也许他看准了我的柔弱和忧郁,才来向我作祟,要把我引诱到沉沦的路上。”(第二幕第二场)(2)个人头脑中臆想出来的幻象,个人被迷惑了或者是发生了精神错乱。比如在第二幕第四场的寝宫训母时再现鬼魂,哈姆雷特能看到老王鬼魂,而王后却看不到,这个鬼魂应该是哈姆雷特头脑中臆想出来的,产生了幻想。(3)一出骗局,周围的人为了达到特定的目的,找人假扮,装神弄鬼。(4)四处流荡的幽灵,来自另一个世界,因为死得悲惨,身上的冤气太重,回来就是为了某个不平的事报仇。剧本开场时老王的鬼魂就是属于这种。

哈姆雷特也是知道鬼魂的这四种来源,所以在鬼魂一开始出现后,他也没有完全确信叔父就是杀人凶手,在他内心的最深处,他也有一种担忧,怕鬼魂是一场骗局,导致宫廷流血,国力衰弱。他内心这种煎熬,可从他的独白中反映出来,哈姆雷特在第二幕第一场接受奥菲丽娅试探发疯原因前做了一段举世闻名的独白“to be ornot to be”,从自我同一性的理论来看,这段独白是王子在做出承诺前的广度探索,对于这段独白如何结合语境去准确地理解,学界也是众说纷纭,笔者认为如果结合当时人们对于鬼魂的概念来理解这段独白,反倒能够得出恰如其分的含意。如独白中有这样一段台词:

生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题;……死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。死了;睡着了;睡着了也许还会做梦;嗯,阻碍就在这儿:因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后,在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。……倘不是因为惧怕不可知的死后,惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国,是它迷惑了我们的意志,使我们宁愿忍受目前的磨折,不敢向我们所不知道的痛苦飞去?这样,重重的顾虑使我们全变成了懦夫,决心的赤热的光彩,被审慎的思维盖上了一层灰色,伟大的事业在这一种考虑之下,也会逆流而退,失去了行动的意义。(第三幕第一场)

作者运用大段的内心独白来描写人物内心的变化,把捕捉到的一闪即逝的心灵波动扩大化,从而使心理变化的轨迹跌宕多姿。哈姆雷特对“死后(鬼魂)是存在,还是不存在”进行探讨,其实也反映了其内心中对亡父鬼魂来源的一种询问。他对鬼魂有无和来源的归因,从更深层次上来讲,是在做广度的探索,这种询问代表了他在询问鬼魂所言是真还是假,询问自己是否认同和承担“复仇者”的角色,即做出承诺。如果推广开来,这个关于灵魂的问题在客观上也是在替整个人类发问,带有终极扣问,追询彼岸的色彩。

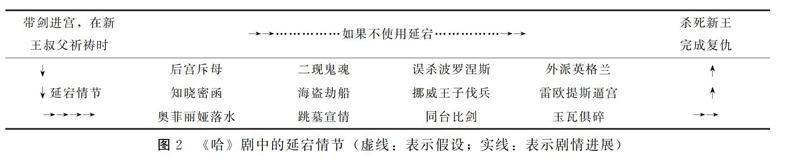

2.做出承诺

为了一探真相,让自己决定是否采取复仇的行动,促使哈姆雷特安排了“戏中戏”来试探叔父,结果叔父的现场言行加深了他的怀疑,导致他做出初步的承诺,自己的下一步要当一个复仇者。“戏中戏”好比是双刃刀,同时也让新王完全明白了哈姆雷特将会站在自己的对立面。这时哈姆雷特的探索和承诺只意味着经过权衡分析,做出了决定,还没有思考再下一步的具体行动。下一步做些什么,会反映出个体对所选择角色的认同程度,即个体在多大程度上认同了这个特定的角色。

3.深度探索和沉浸探索

第二个环是“承诺评价环”,包含深度探索、认同承诺两个部分,《哈》剧的延宕情节体现了“承诺评价环”里发生的事情。在剧本中,哈姆雷特带剑进入宫中,在本来有机会可以杀掉叔父的时候,他却没有,这种迟疑,说明哈姆雷特对“复仇者”的角色并没有强烈地认同,没有完全认同先前的承诺,还处于“深度探索”的阶段,这种“探索”是对哈姆雷特犹豫,错失报仇时机和延宕行为的合理解释。

《哈》剧中的延宕情节如图2所示:

另外,哈姆雷特在国内一直是正面的形象,他也非常爱惜自己的名声,一直想让自己契合这个正面形象的特征。如果不经过审讯定罪,就杀死新王,会不明不白,玷污自己的名声。显然,哈姆雷特在复仇角色的定位上出现了“沉浸探索”的特征,即“犹豫”。

4.认同承诺

在第一幕第二场中,丹麦新王提到了福丁布拉斯之父被哈姆雷特的父亲打败,挪威割地给了丹麦。福丁布拉斯的叔父卧病在床,“割地”这一耻辱对福丁布拉斯是一个刺激,促使他认同了“收复失地”的角色,积极地招募壮丁,训练士卒。在第四幕第四场,福丁布拉斯借路丹麦,到波兰去争一块土地,显然是要历练领兵打仗了,同时也是在向丹麦示威。不难看出,福丁布拉斯在领兵杀伐,经历战争的锤炼。而哈姆雷特见到时,发出了这样的感慨:

为了区区弹丸大小的一块不毛之地,拼着血肉之躯,去向命运、死亡和危险挑战。真正的伟大不是轻拳妄动,而在荣誉遭遇危险的时候,即使为了一根稻秆之微,也要慷慨力争。可是我的父亲给人惨杀,我的母亲给人污辱,我的理智和感情都被这种不共戴天的大仇所激动,我却因循隐忍,一切听其自然,看着这二万个人为了博取一个空虚的名声,视死如归地走下他的坟墓里去,目的只是争夺一方还不够给他们作战场或者埋骨之所的土地,相形之下,我将何地自容呢?啊!从这一刻起,让我屏除一切的疑虑妄念,把流血的思想充满在我的脑际!

(第四幕第四场)

哈姆雷特在此有所警醒,再加上“戏中戏”的印证和叔父要求英王处死他的密函,王子认识到要完成复仇的使命,自己的思想要认同一个现实,去做“流血”的事情。“流血”是复仇这一行动所必然带有的特征,认同行动本身的特征,会比最原初的“复仇”念头向前进了一大步。最终巩固了自己对角色转换的认同,由“书生”转变成“复仇者”,即进入“同一性达成”的状态。

哈姆雷特爱惜名声,想保持个人的“良好公众形象”,导致自己争强好胜,置身于“同台比剑”的死地,虽然能够绝地反击,完成复仇,但也命殒现场。难怪别林斯基说哈姆雷特悲剧产生的“根源在于他脱离群众”。临终时哈姆雷特還不忘叮嘱霍拉旭向世人传述自己的故事,以免世人误解。这次复仇,不是在哈姆雷特提前精心安排下有条不紊地进行,而是由于克劳狄斯百密一疏,轻易地让自己处于了险地,为丹麦王子提供了近距离接触的机会,在哈姆雷特自己的生命即将走到尽头时,在很多不可控的局面中,复仇作为一个镜头也就仓促变成了现实。

编剧的这种精心设置,淋漓尽致地刻画王子自我同一性的发展过程,让剧本包含更多的场景,是要用武打等惊险的场面来吸引观众。在通往仕途的路上,这位丹麦王子所接受的政治锤炼还远远不够,他充其量只能完成一个复仇者的使命,没有锤炼出更强的心理韧性,成为一个悲剧式的英雄,而无法完成一个向政治家“丹麦国王”的蜕变。

《哈》剧的精妙之处就在于一方面不违背、不排斥功利价值和对世俗权力的追求,但又把这些边缘化,处理成底蕴和背景,而对陷害、阴谋、强权、压迫下的愤怒、困惑和挣扎却大书特书,示爱于和平、正义与亲情,来烘托哈姆雷特人物形象的审美价值和情感价值。让人物主角超越现实的功利羁绊,带有极大的幻想成分,把生活中功利的洪流加以疏导,搭建一条宣泄与升华的通道,让受众获得曲径通幽之感。从剧本流传来看,哈姆雷特的形象折得疏梅香满袖,活灵活现、气韵生动、跃然于纸上。

结语

《哈》剧中延宕情节的设置,描绘了王子自我同一性的发展过程,符合了真善美的价值追求。真,即符合发展心理学中心理延缓偿付期的一般规律。如丹麦王子身上“同一性对角色混乱”矛盾的出现与发展符合了“广度探索一做出承诺一深度探索和沉浸探索一认同承诺”的流程。因为“同一性延缓”在大多数人身上都会发生,客观上使哈姆雷特这一形象在观众和读者中更易引起情感共鸣。从而让一个剧本获得流芳百世的生命力。善,善有善报,恶有恶报,谋杀者终得惩罚。有道德的尺度作为幕后的裁判,为之做出一清二楚的价值判断。作品的向善(合目的性),从根本上来看,就是折射人类的追求和行为上的自律,取得一个让世人信服的思想和情感上的支点。美,突出审美价值、教育和情感价值,把功利价值处理成背景和底蕴,只起衬托作用,哈姆雷特如一座威风凛凛的金甲复仇之神,让读者钦佩他的快意恩仇。玉石俱焚的悲剧式复仇英雄,既非完美无缺,又非邪恶至极,而是二者兼有,这些都净化陶冶了观众的情感,激起读者“心中怜悯与恐惧的愉悦”。在细无声中完成一部经典的教育、娱乐和情感功能。