河北平山中山国墓葬出土青铜器的科学分析研究

张智博 李延祥 刘连强 王晓琨

(1.北京科技大学,北京 100086;2.河北省文物研究所,河北 石家庄 050031;3.中国人民大学,北京 100872)

引 言

中山国是东周时期由白狄建立的“千乘之国”,原称鲜虞,至春秋后期改称中山,疆域大致位于现在河北省中部地区。1998年,河北省文物研究所于平山县访驾庄、北七汲、中山王墓区、郭村一带进行发掘[1],共发现数十座东周时期的中小型土坑竖穴墓,出土陶器、玉器、青铜器、玛瑙器、石器、骨器等遗物。其中青铜器出土数十件,以中小器物为主,种类包括盘、钵、刀、戈、镞、、针、钉、镜子、串珠、带钩、车马器与璜形器,是研究东周时期中山国青铜器特征、制作工艺以及与周边诸侯国关系的重要资料。

为进一步提取这批青铜器所蕴含的科学信息,河北省文物研究所、中国人民大学考古文博系和北京科技大学科技史与文化遗产研究院进行合作,利用金相显微镜、扫描电镜和能谱仪(SEM-EDS)对出土的25件青铜器进行了科学分析与检测,以获得青铜器金相组织、合金成分和制作工艺等冶金内涵信息,为中山国的考古学与冶金史研究提供新的科学依据。

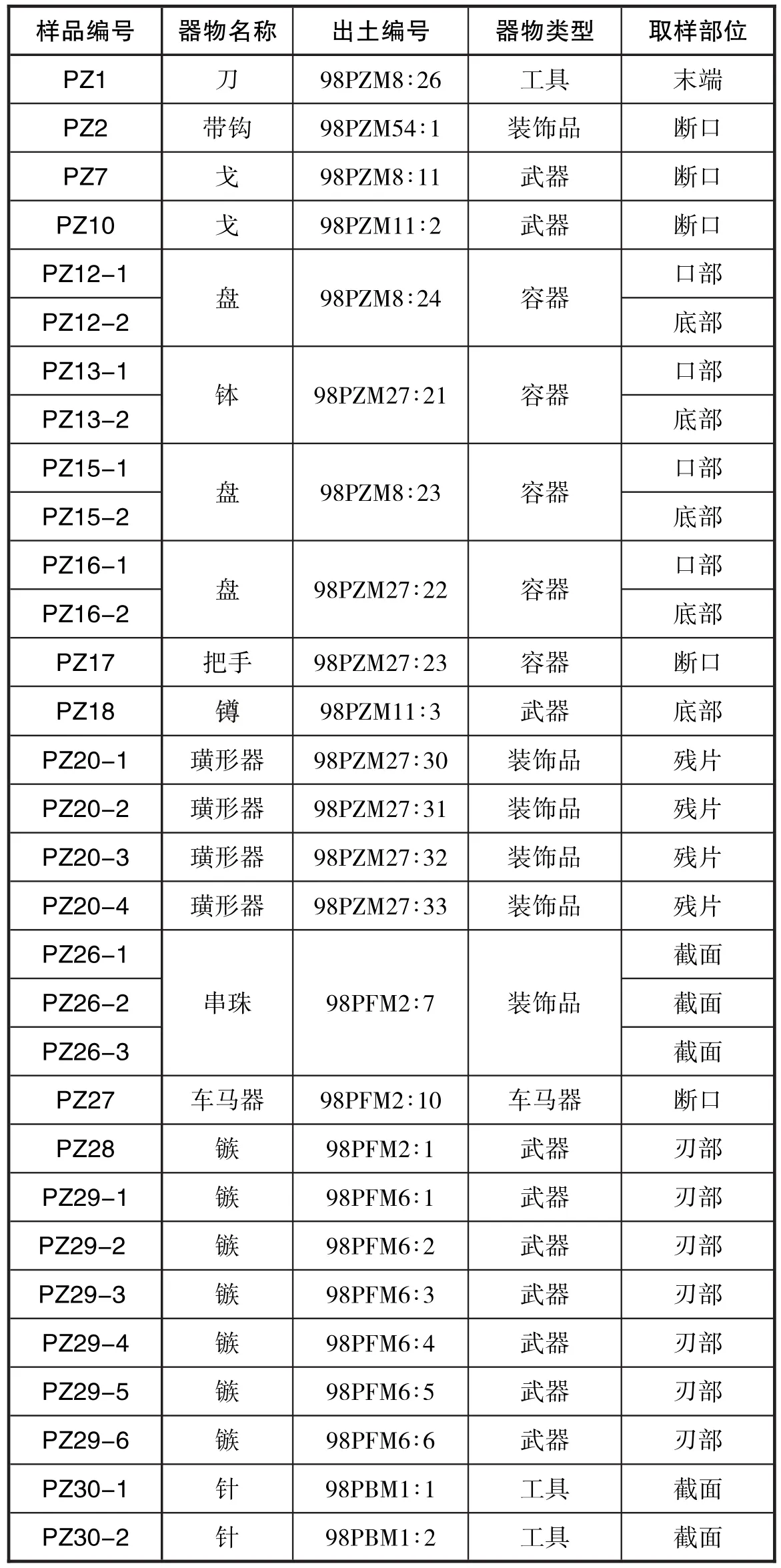

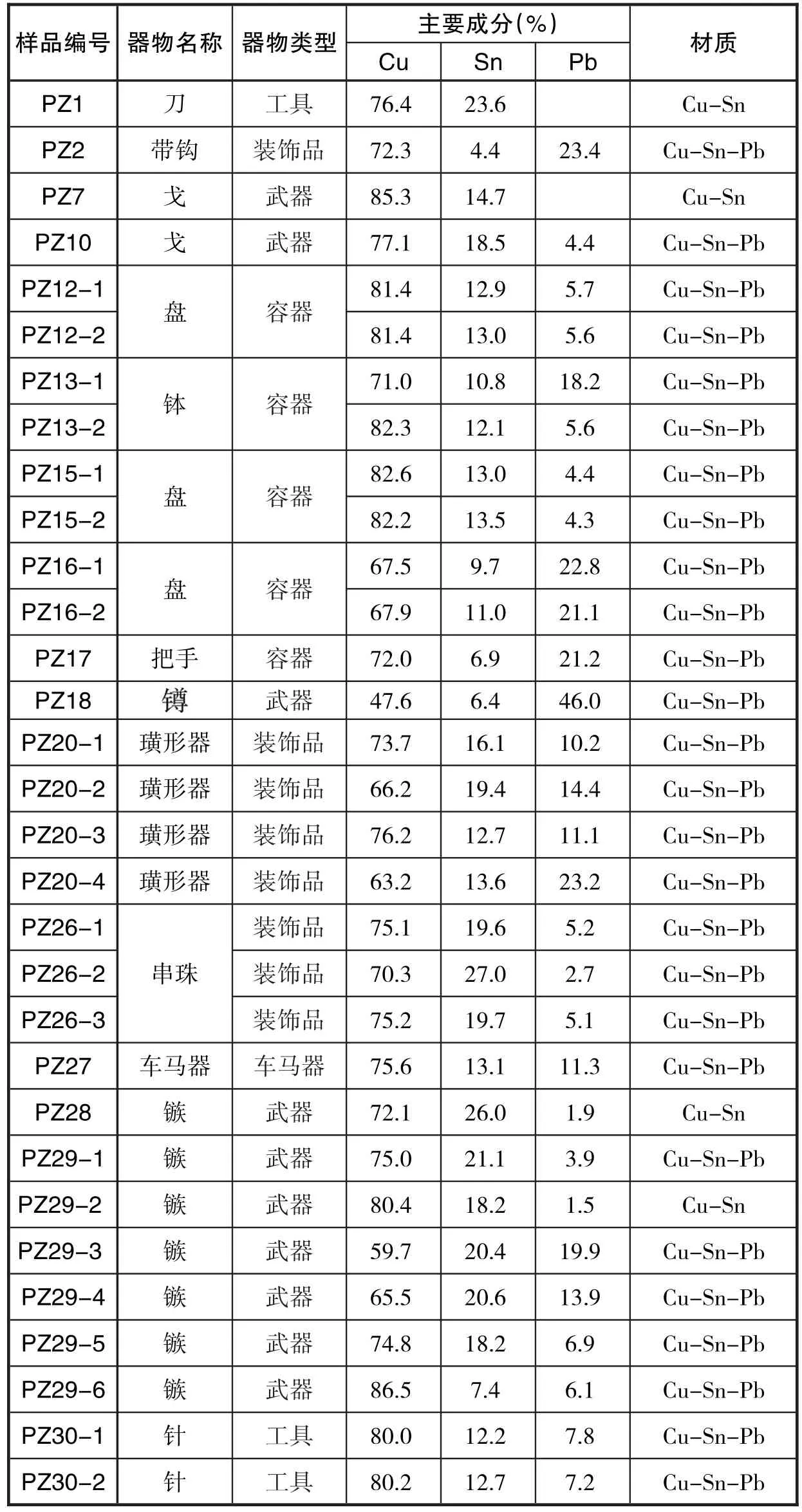

表一 河北平山中山国墓葬出土青铜器取样情况

一、实验样品

本文从中山国墓葬出土的25件青铜器上提取31份样品(表一)进行深入分析。取样时多选择器物的断口处、范痕处等,对保存完好的器物不进行取样,并尽量对容器类器物的口、腹、底等多个部位进行取样,以充分反映器物的整体信息。

二、实验结果

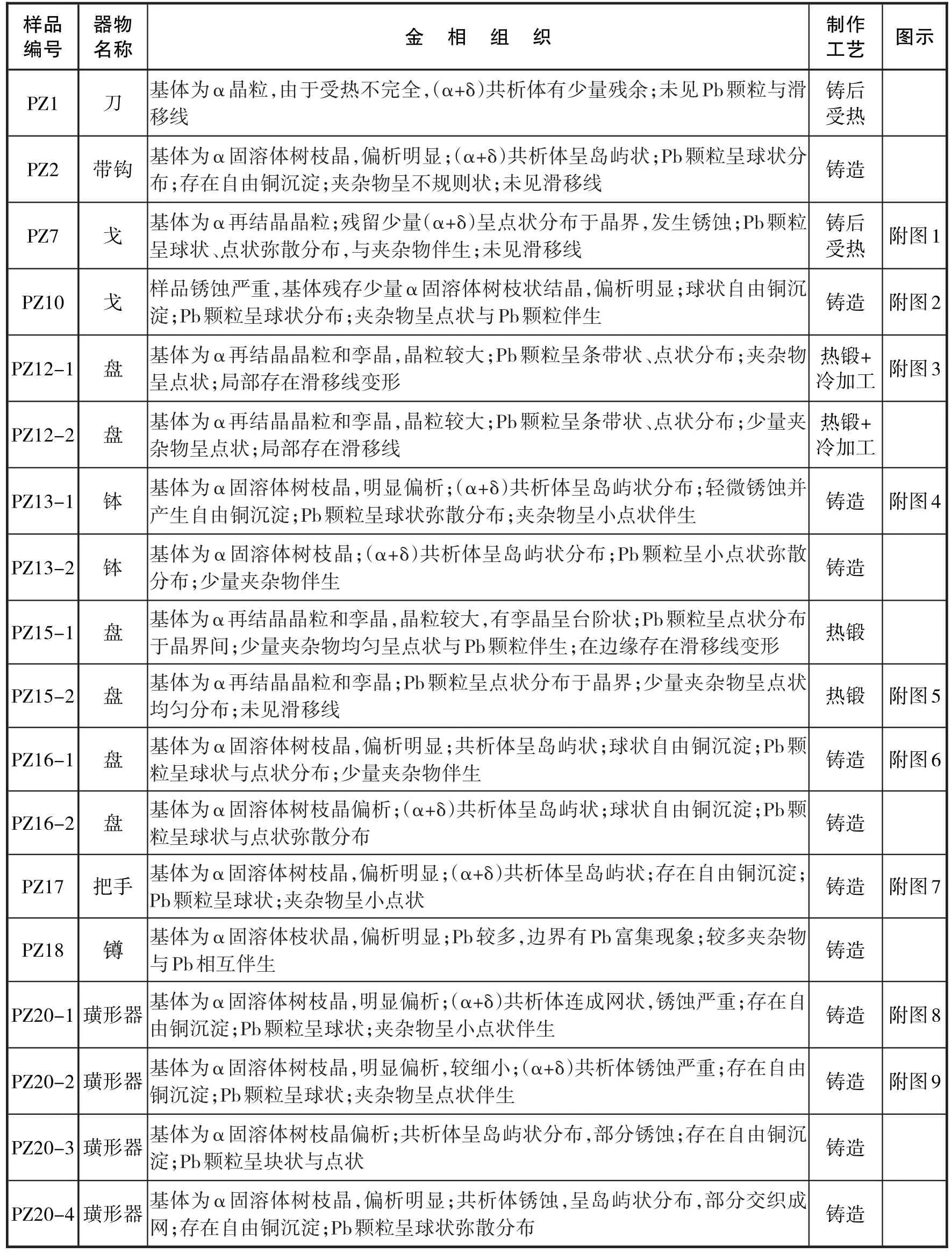

1.金相分析

首先对选取的31份铜器样品进行金相观察选定样品合适的分析截面,用特鲁利冷镶粉进行镶样;镶好的样品依次经过砂纸打磨、抛光机抛光之后,用3%的三氯化铁盐酸酒精溶液浸蚀,采用莱 卡(Leica)DMLM4000金相显微镜,对样品的组织结构、Pb颗粒分布、夹杂物等进行观察与鉴定并拍摄金相照片(部分样品的金相照片见附图1—15)。

从表二所示31份样品的金相组织结果来看河北平山中山国墓葬出土青铜器呈现出多样化的制作工艺,其中有23份显示为铸造,2份(PZ1 PZ7)为铸后受热,2份(PZ15-1、PZ15-2)为热锻,4份(PZ12-1、PZ12-2、PZ30-1、PZ30-2)为热锻+冷加工。

表二 河北平山中山国墓葬出土青铜器金相组织结果

续表二

铸造组织一般都呈α固溶体树枝状结晶,样品的Sn含量不同导致了或多或少的(α+δ)共析体,有的共析体交织成网状,有的呈岛屿状。2份样品显示出铸后受热的组织形态,形成了不完全均匀化的形貌,分别是铜刀样品(PZ1)与铜戈样品(PZ7),受热组织形态可能与毁器行为有关。4份铜盘样品(PZ12-1、PZ12-2、PZ15-1、PZ15-2)和2份铜针样品(PZ30-1、PZ30-2)都出现了经热锻而形成的等轴晶和孪晶组织;其中,2份铜盘样品(PZ12-1、PZ12-2)和2份铜针样品(PZ30-1、PZ30-2)还显示出了滑移线,说明样品曾受到过外力而发生变形,铜针样品可能存在锻后磨制加工,铜盘样品可能经过了冷加工修整,或者是在使用、埋葬过程中受到了外力。这批器物为研究中山国的青铜器制作工艺提供了新的材料,其中包括首次经过科技分析辨识出的中山国热锻容器。

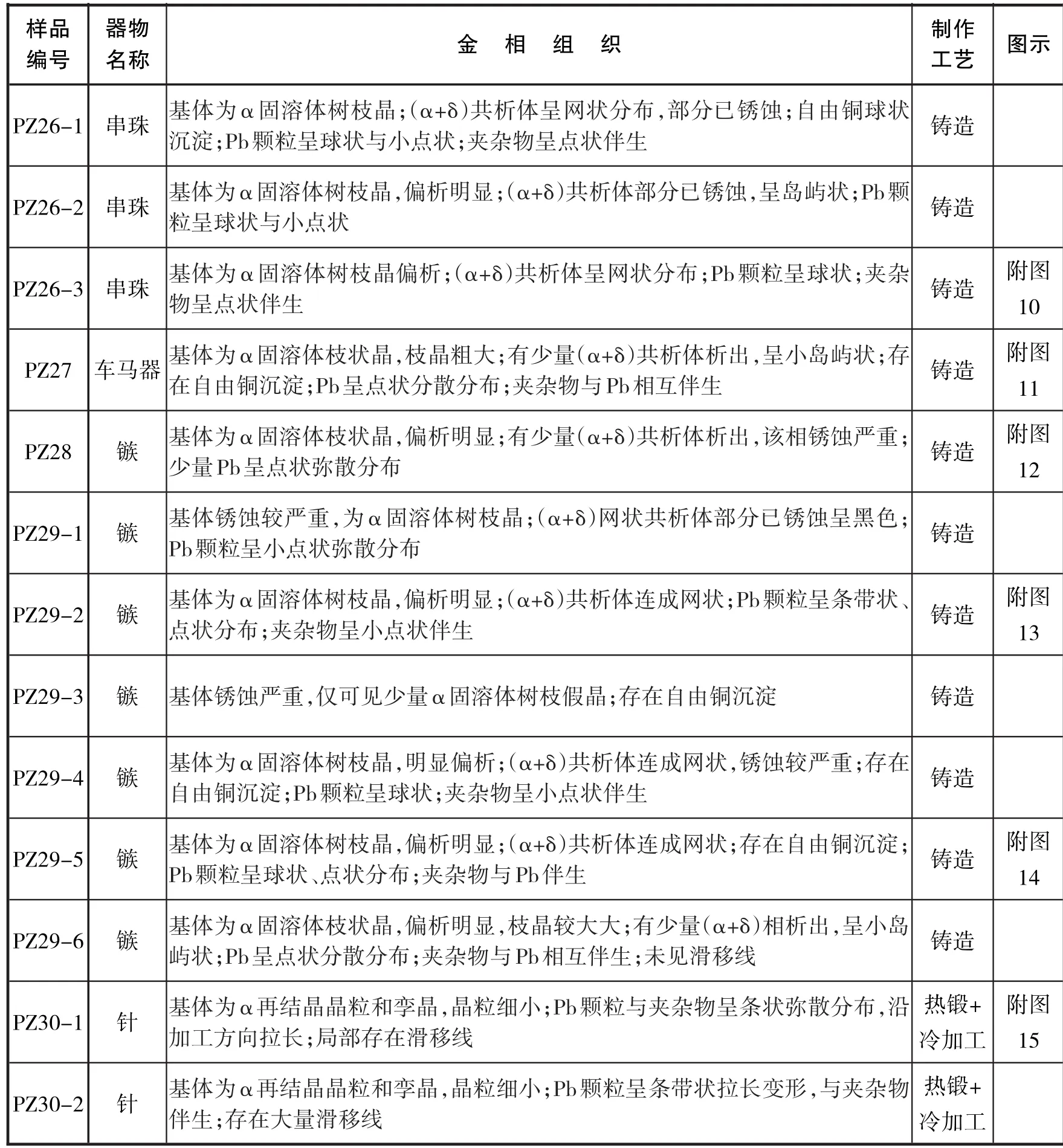

表三 河北平山中山国墓葬出土青铜器的成分分析结果

2.成分分析

在金相分析的基础上,对31份样品表面进行喷碳处理,使之导电,并置入扫描电子显微镜中观察其组织形貌。成分分析采用扫描电镜电子显微镜无标样定量分析方法(ZAF)。仪器型号:Tescan VEGA 3 XMU扫描电镜配置Bruker Nano Gmbh 610M能谱仪。分析条件:激发电压 15kV,扫描时间100s。考虑到选区可能存在局限与误差,实验对同一样品在基体部分选择2—4个不同的区域进行测量,而后取平均值作为该样品成分分析的结果。分析结果见表三。

图一 PZ1的BSE电子像(深灰色夹杂为Cu2S)

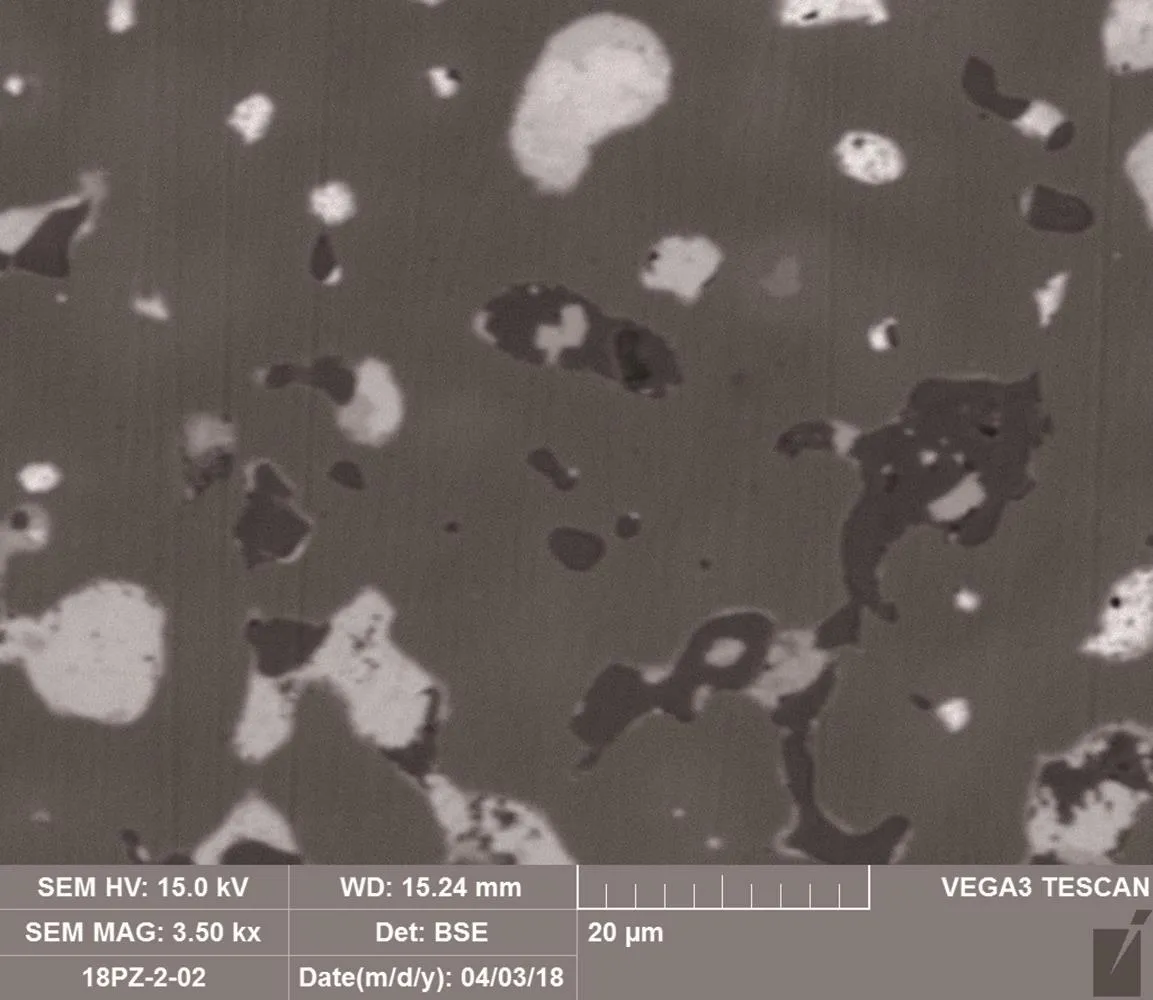

图二 PZ2的BSE电子像(黑色夹杂为Cu2S,亮白颗粒为Pb

图三 PZ7的BSE电子像(Ag颗粒)

图四 PZ28的BSE电子像(Ag颗粒)

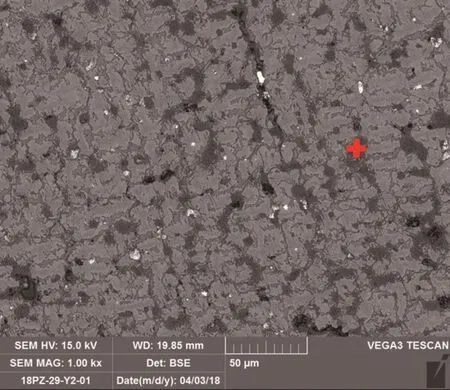

图五 PZ29-y2的BSE电子像(自由铜沉淀)

图六 PZ20-2的BSE电子像(自由铜沉淀)

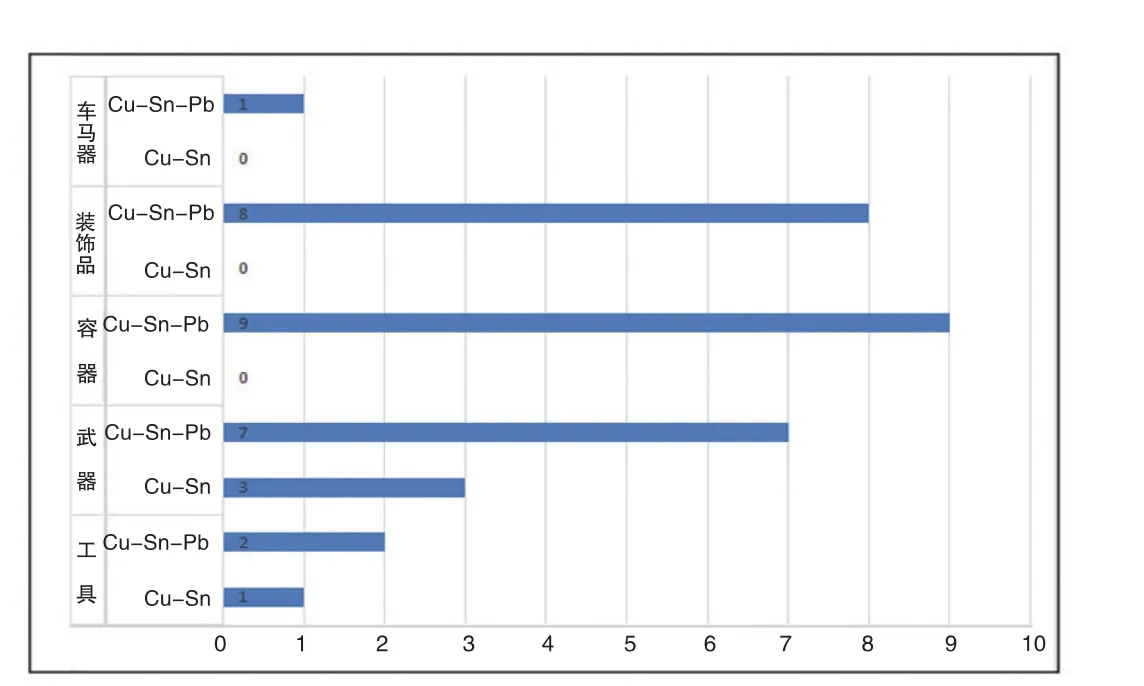

根据成分分析的结果,河北平山中山国墓葬出土的31份铜器样品中,4份显示为Cu-Sn合金,占比13%,分别是铜刀(PZ1)、铜戈(PZ7)以及铜镞(PZ28、PZ29-2),器物种类为工具与武器。其余青铜器全部为Cu-Sn-Pb合金,占比87%,器物种类多样,涵盖了武器、工具、容器、车马器以及装饰品。

3.显微组织夹杂物分析

根据金相显微镜与扫描电镜显微组织观察结果,本次检测的铜器样品杂质元素较少,只检测到Ag和S。其中S以Cu2S夹杂物的形式存在,Ag以小颗粒形式存在。没有其他的杂质元素,说明这批铜器使用的原料较为纯净。

Cu2S夹杂:在分析的31份铜器样品中,有20份发现了Cu2S夹杂,分别是PZ1、PZ2、PZ7、PZ10、PZ12-1、PZ12-2、PZ15-1、PZ15-2、PZ17、PZ26-1、PZ26-2、PZ26-3、PZ28、PZ29-2、PZ29-3、PZ29-4、PZ29-5、PZ29-6、PZ30-1、PZ30-2。Cu2S夹杂主要分布于裂隙中,体形较小,大部分情况下与Pb颗粒伴生(图一、二)。

Ag夹杂:在分析的31份样品中仅发现2份含有Ag夹杂,分别是PZ7(图三)与PZ28(图四)。Ag以小颗粒的形式存在于晶界锈蚀中,微量元素Ag的存在可能与古代冶铜的矿料来源有关联。

自由铜沉淀:自由铜是由于铜合金发生电化学腐蚀而产生的。在检测的31份样品中,有15份发现了自由铜沉淀,分别为PZ2、PZ10、PZ13-1、PZ16-1、PZ16-2、PZ17、PZ20-1、PZ20-2、PZ20-3、PZ20-4、PZ26-1、PZ27、PZ29-3、PZ29-4、PZ29-5。发现的形态主要有两种:分布于锈蚀的(α+δ)共析体间(图五)或填充于较大的锈蚀Pb颗粒内(图六)。

三、讨 论

1.平山中山国墓葬出土青铜器的工艺特征

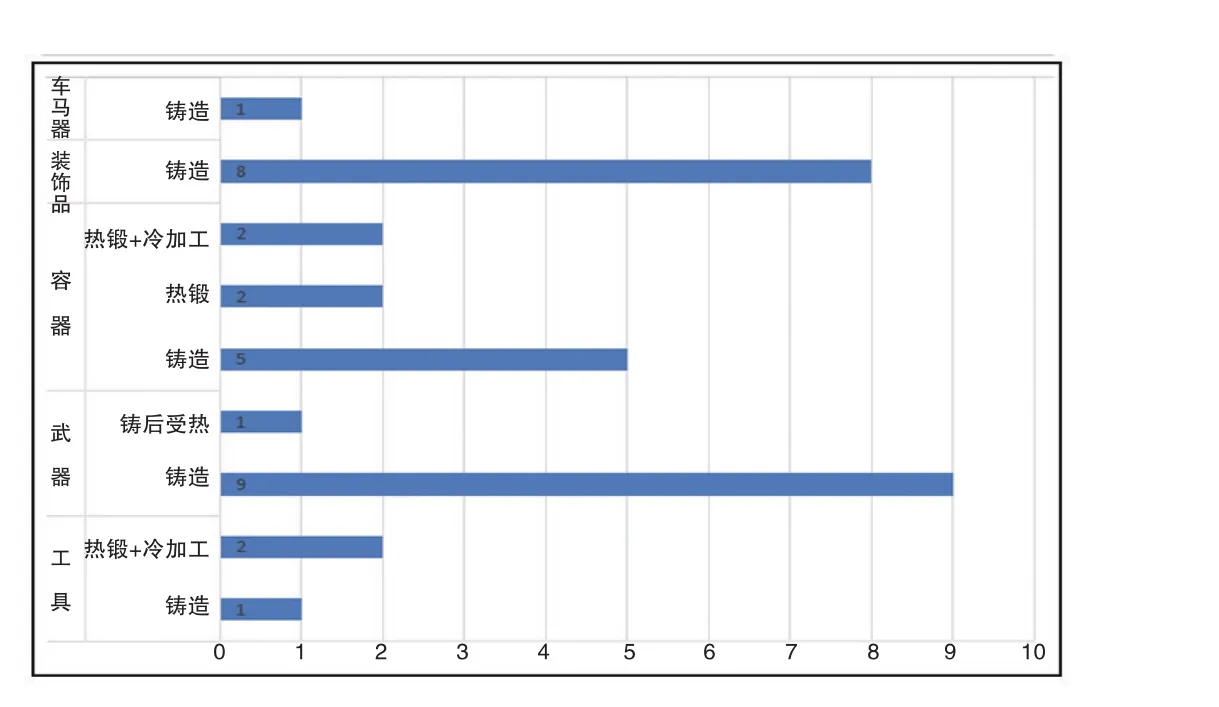

从加工工艺来看。本次检测的31份铜器样品中,有23份显示为铸造,2份(PZ1、PZ7)为铸后受热,2份(PZ15-1、PZ15-2)为热锻,4份(PZ12-1、PZ12-2、PZ30-1、PZ30-2)为热锻+冷加工,不同器物类型的工艺如图七。

图七 不同器物类型的制作工艺

图八 不同器物类型的材质成分

铸造样品所占比重最大,器物种类丰富,涵盖了武器、容器、装饰品以及车马器等。这些样品的组织都呈α固溶体树枝状结晶,并产生了(α+δ)共析组织,可以将共析体形态分成3类:点状、岛屿状以及网状,这是由各样品中Sn含量的差异造成的。铜刀(PZ2)与铜戈(PZ7)样品显示出了铸后受热的组织形态,根据它们的器型判断,这可能与随葬毁器行为有关。

根据现场观察与测量,8份青铜容器样品的壁厚均在1.1mm到1.7mm之间,属于薄壁青铜器。其中,出土于M8的4份样品中,铜盘98PZM8∶23的2份样品(PZ15-1、PZ15-2)显示为经热锻加工而形成的等轴晶和孪晶组织,另一件铜盘98PZM8∶24的2份样品(PZ12-1、PZ12-2)存在滑移线,显示为热锻+冷加工,说明它们曾受到过外力而发生变形,可能经过了冷加工,也可能是在使用或埋葬过程中造成的。而出土于M27的铜钵98PZM27∶21的 2份样品(PZ13-1、PZ13-2)与铜盘98PZM27∶22的 2份样品(PZ16-1、PZ16-2)则显示为铸造组织,与M8出土的青铜容器在制作工艺上存在显著区别。

2.平山中山国墓葬出土青铜器的材质特征

从材质成分来看。平山县出土的31份中山国青铜器样品根据材质可分为锡青铜与铅锡青铜两类。其中有4份(PZ1、PZ7、PZ28、PZ29-2)为Cu-Sn二元合金,其余27份全部为Cu-Sn-Pb三元合金。本次检测的青铜器的合金化程度较高,31份样品的主要合金元素的总体含量(Sn%+Pb%)大部分在15%以上,平均为25.9%。各类器物材质分布如图八。

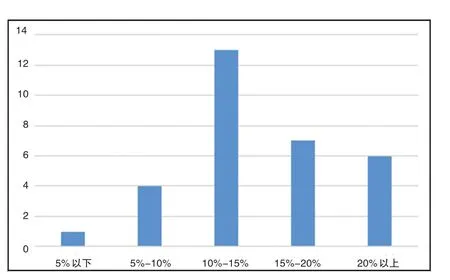

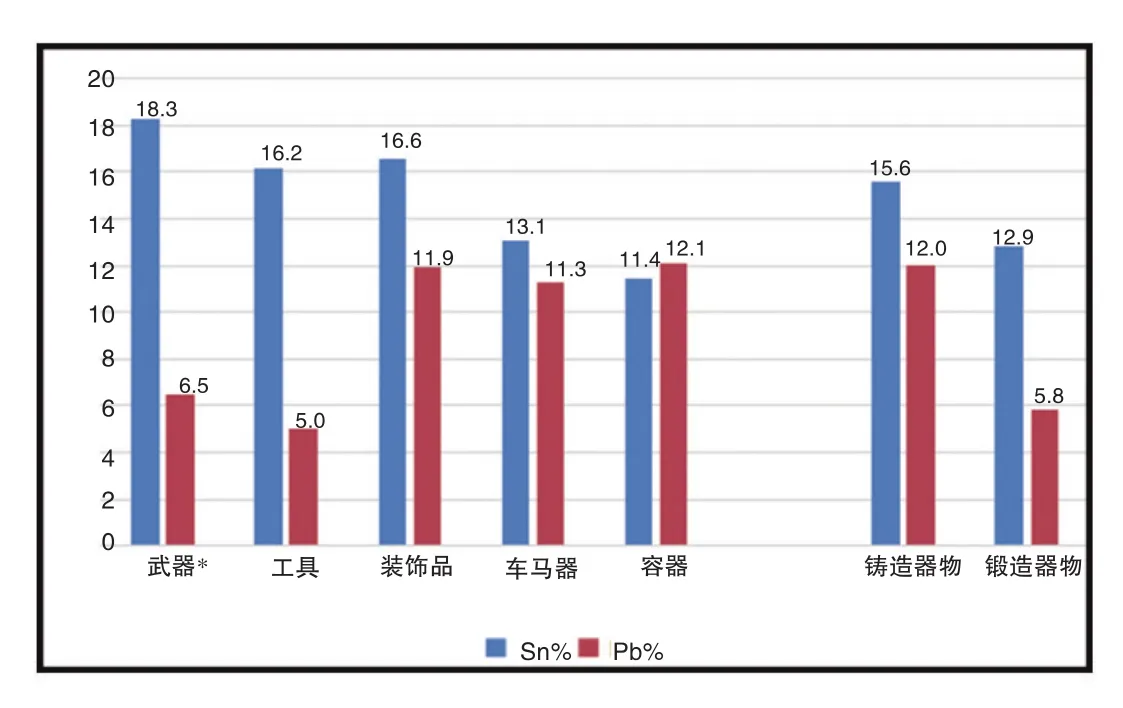

从Sn含量来看。根据图九,31份铜器样品的Sn含量基本呈正态分布,其中,1件铜镞(PZ28)达到了26%,铜刀(PZ1)Sn含量高达23.6%,武器类(不含PZ18铜)平均Sn含量高达18.3%。本次检测的工具与武器的Sn含量显著高于装饰品与容器,据Hanson研究表明,合金中的Sn元素使得铜器具有较高的机械性能,具体体现在有较高的抗拉强度和较高的硬度等[2]。

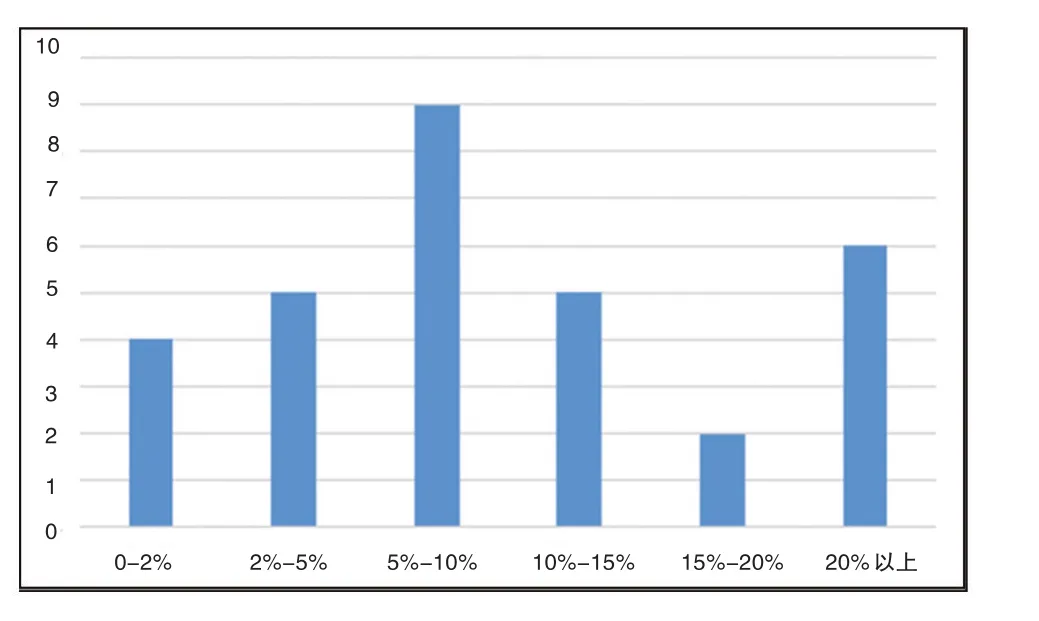

从Pb含量来看。根据图一〇,31份铜器样品的Pb含量差异很大。此次检测的中山国墓葬出土的武器类与工具类Pb含量较其它器类明显降低。其中2份铜镞样品(PZ28 PZ29-2)Pb含量仅为1.5%左右,还有2份样品未检测出Pb,分别是铜刀(PZ1)与铜戈(PZ7)。其它器类的Pb含量明显升高,特别是带有纹饰的小件器物与容器类,例如带钩(PZ2),Pb含量高达23.4%。

图九 Sn含量分布图

图一〇 Pb含量分布图

图一一 不同器物类型的Sn、Pb平均含量对比

在中山国的青铜器制作工艺中,Sn与Pb很有可能是依据器物的器类、功能、制作工艺等,以不同的比例加入的(图一一),当时的铸造工匠很熟练地掌握了合金元素对于成型性能的影响。Sn的增加是为了获得更高的机械性能,使器物获得更高的硬度,主要是应用于武器与工具中;Pb的增加主要是为了增加流动性,由于Pb的熔点低,且在青铜熔液中和Cu、Sn都不固熔,在铸造过程中可以填充凝固时产生的缩孔等缺陷,但同时也会使得青铜器的机械性能降低,这种合金配比更适用于具有繁缛纹饰的器物和薄壁容器。

M8出土的4份热锻铜容器样品中(PZ12-1、PZ12-2、PZ15-1、PZ15-2),Sn含量均在13%左右,Pb含量在4.3%—5.7%之间,差异仅为1%。而另外4份出土于M27的铜容器样品(PZ13-1、PZ13-2、PZ16-1、PZ16-2),显示为铸造,Pb含量较锻造器物有着明显的提高,平均含量为16.9%,Sn的含量也有所降低,平均含量为10.9%。这可能是通过增加Pb的含量以提高流动性,避免铸造器壁较薄的铜盘时出现缺陷。说明这些铜容器当时是严格地按照某种配比进行制作,根据制作工艺的不同,选择不同的Sn、Pb配比,显示出平山中山国人群较为熟练的铜器制作技术与多样性的手段。

近年有学者提出,在铜镞中增加Pb的含量,可以增加重量,使得箭镞飞得更远,更有杀伤力[3],此次检测的铜镞样品中有2份可能与这一观点相符合,分别是 PZ29-3(19.9%)、PZ29-4(13.9%)。李延祥教授曾对山东青州香山汉墓出土的青铜进行了科技分析,发现检测的铜含有较多的杂质,同时Pb含量较同期其他器物明显升高,可能是陪葬的非实用器[4]。本文检测的一件铜(PZ18)Pb含量十分高,达到了40%以上。这同样可能是由于它作为非实用器,不需要追求韧性与强度,也可能是通过增加Pb含量以增大铜的重量,使其作为戈柲的末端底座可以更好地保持戈的平衡性。

3.东周时期热锻青铜容器特征

本次分析的31份青铜器样品中,有4份铜容器样品(PZ12-1、PZ12-2、PZ15-1、PZ15-2)显示为热锻成型,在制作工艺上明显区别于其他器物。热锻工艺在中国的出现不是个例,目前发现的年代较早的热锻器物有甘肃四坝文化遗址中的铜管、铜片,内蒙古朱开沟遗址的铜管等,但是这些遗址均没有见到热锻铜容器。目前所知最早的热锻容器发现于西周时期的甘肃于家湾墓地[5]。

东周时期,出土热锻铜容器的墓葬不断增多。本文将与中山国地理位置相距较近的中原与北方地区出土情况进行简要梳理,发现这类器物主要分布在三晋两周地区,周边地区也有少量发现。出土情况与科技分析见表四。

表四 东周时期中原与北方地区出土热锻容器

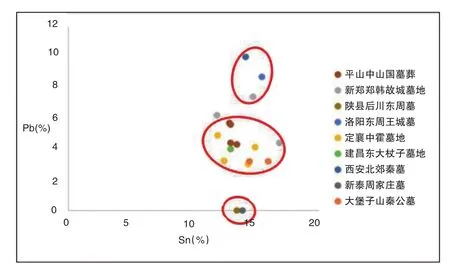

图一二 东周时期中原与北方地区出土热锻容器合金成分分布

从目前的检测结果看(图一二),这些热锻器物的含Sn量存在着一定的规律,大体分布在12%~16%之间,这可能是与锻打工艺需要一定的强度相关,可能存在一种固定的配比。根据含Pb量的多少,可以将这些墓葬出土的热锻铜器分成三类,第一类含Pb在2%~6%之间,第二类含Pb大于8%,第三类不含Pb其中第一类占比最大,本次检测的平山中山国热锻容器也属于这一类型并且与山西定襄中霍墓地、辽宁建昌东大杖子墓地的成分较为接近。

目前学术界已经有多位学者对先秦时期的热锻器物进行了分析与梳理,涵盖了工艺特征器物类型、时空分布和发展脉络,为研究热锻器物提供了系统的研究范式。热锻技术作为一种特殊的加工方式,在中国冶金史上具有重要的研究价值[14—16]。本次分析的薄壁青铜器是中山国遗存中首次经过科学分析确认的热锻容器,填补了中山国该项工艺技术的空白。中山国热锻铜容器从何而来,又是如何发展的,在这一过程中是否受到其它文化因素的影响,这些问题还有待材料的扩充以及考古研究的深入。

四、结 论

本文对河北平山中山国墓葬出土的31份青铜器样品进行了组织与成分分析,结果显示:

从成分看,27份样品为Cu-Sn-Pb三元合金,4份样品(PZ1、PZ7、PZ28、PZ29-2)为Cu-Sn二元合金。从工艺看,23份样品的制作工艺为铸造,2份样品(PZ1、PZ7)为铸后受热,2份样品(PZ15-1、PZ15-2)为热锻,4份样品(PZ12-1、PZ12-2、PZ30-1、PZ30-2)在热锻的基础上,可能还存在冷加工。本次分析发现的热锻容器,是中山国遗存中首次经过科学分析确认的薄壁热锻青铜容器。

此次分析的河北平山中山国墓葬出土青铜器的Sn、Pb元素含量,与器物的种类存在着一定的联系。初步推测这种关系为:工具与武器类器物Sn含量较高而Pb含量较低,薄壁容器与带有纹饰的器物Sn含量较低而Pb含量较高。这批青铜器是按照一种严格的Sn、Pb料配比铸造的,并依据不同器物的器类、功能来选择不同的配比方式。综上所述,河北平山中山国墓葬出土青铜器的科学分析显示出了一种专业化、程度相对较高的冶炼技术,制作工艺较为成熟。

[1]刘连强,等.河北平山考古新收获:中山国灵寿城址外围发现大量中山国墓葬[N].中国文物报,1999-2-14.

[2]HANSON D,PELL-WALPLOE,W.T.CHILL.Cast tin bronze[M].London:Edward Aynold&Co,1951:295-300.

[3]潘春旭,廖灵敏,傅强,等.古代青铜器中Pb的作用及其显微组织特征[M]//西北大学文博学院,中国化学会应化委员会考古与文物保护化学委员会,中国科技考古学会(筹).文物保护与科技考古.西安:三秦出版社,2006:46—48.

[4]李延祥,崔春鹏,张然,等.山东青州香山汉墓出土青铜的成分与金相分析[J].有色金属工程,2016,6(3):93—98.

[5]张治国,马清林.甘肃崇信于家湾西周墓出土青铜器的金相与成分分析[J].文物保护与考古科学,2008(1):24—32.

[6]张宏英,李秀辉,李延祥,等.郑韩故城热电厂墓地出土青铜器的初步分析[J].中国文物科学研究,2014(1):71—75.

[7]李敏生.陕县东周墓出土部分铜器的成分分析[M]//中国社会科学院考古研究所.陕县东周秦汉墓.北京:科学出版社,1994:222—223.

[8]袁晓红.洛阳东周王城四号墓出土部分青铜器的金相分析[J].文物,2011(8):77—83.

[9]张登毅,李延祥,郭银堂.山西定襄中霍墓地出土铜器的初步科学分析[J].文物保护与考古科学,2016,28(1):7—17.

[10]陈坤龙,梅建军,岳连建.陕西西安出土的两件薄壁铜容器的科学分析[M]//陕西省考古研究所.西安北郊秦墓.西安:三秦出版社,2006:378—384.

[11]李延祥,李建西,李秀辉.金属器分析[M]//山东省文物考古研究所,新泰市博物馆.新泰周家庄东周墓地.北京:文物出版社,2014:490—513.

[12]邵安定,孙淑云,梅建军,等.甘肃礼县大堡子山秦公墓出土金属器的科学分析与研究[J].文物,2015(10):86—96.

[13]王贺,柏艺萌,肖俊涛.辽宁建昌东大杖子墓地出土薄壁铜容器的检测与分析[M]//教育部人文社会科学重点研究基地,吉林大学边疆考古研究中心,边疆考古与中国文化认同协同创新中心.边疆考古研究:18辑.北京:科学出版社,2015:381—388.

[14]韩汝玢,柯俊.中国科学技术史:矿冶卷[M].北京:科学出版社,2007.

[15]孙淑云,韩汝玢,李秀辉.中国古代金属材料显微组织图谱:有色金属卷[M].北京:科学出版社,2011.

[16]李洋.炉捶之间:先秦两汉时期热锻薄壁青铜器研究[M].上海:上海古籍出版社,2017.