浅谈小学生数学应用意识培养策略

冯崇和

【编者按】《义务教育数学课程标准(2011年版)》中要求数学课程要特别注重发展学生的“应用意识”和“创新意识”。基于此,现行教材中,对于引导学生应用数学知识解决问题环节做了重点设计。一线教师对学生将现实问题抽象为数学问题能力的培养也给予了应有的关注。本期话题围绕学生应用意识培养策略展开探讨。

数学应用是指人们用数学思想、方法解决实际问题的显性过程,但它不等同于数学应用意识,也不等同于“应用数学”。根据数学应用意识的形成过程,我们可以用一张图表示(图1)。

数学应用→数学应用能力→数学应用意识→数学意识

数学应用能力是指应用数学思想方法解决问题的思维和策略,它包含两个方面:其一,解数学题的能力;其二,将生活中的实际问题转化为数学问题来处理的能力。数学应用意识是一种从数学角度,用数学眼光观察、分析周围生活问题的积极的心理倾向和思维反应,具有可培养的主观能动性。数学意识是指个体在数学学习和数学活动中形成的对数学的认识,影响着个体的活动方式,它是数学教学所追求的最终境界。《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)对数学应用意识作了具体化的描述:一方面,有意识利用数学概念、原理和方法解释现实世界中的现象,解决现实世界中的问题;另一方面,认识到现实生活中蕴藏着大量与数量和图形有关的问题,这些问题可以抽象成数学问题,用数学的方法予以解决。

基于以上认知和要求,笔者结合教学实践,从现实问题“数学化”、数学内部“规律化”、数学知识“现实化”三个维度,简述小学生数学应用意识的培养策略。

一、依托背景——现实问题“数学化”

斯托利亚指出,一个完整的数学活动可以分为:经验材料的数学组织化,数学材料的逻辑组织化,数学理论的应用三个阶段。因此,在数学教学过程中,我们要关注知识的产生背景和实际应用,让学生经历知识的产生、形成、应用全过程。一般来说,知识的产生来源于现实生活的需要和数学内部本身的需要。只有基于以上两点需求的背景依托,才能真正地落实现实问题的“数学化”。

1. 生活背景。

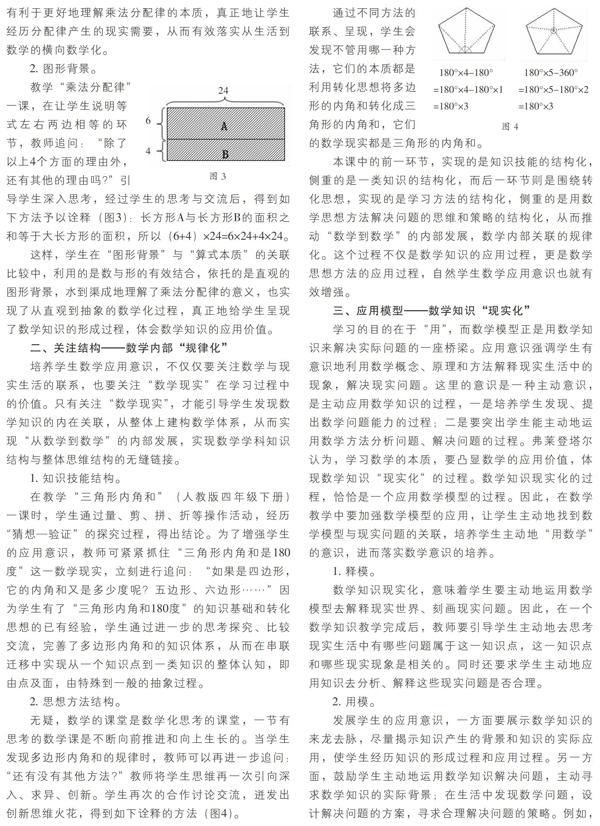

例如,教学“乘法分配律”(苏教版四年级下册,图2)一课时,我们可以让学生自主借助生活背景,理解“乘法分配律”等式左右两边相等的道理。

绝大多数教师是按“生活引入—观察猜想—舉例验证—归纳概括”这样的环节进行本课的教学,忽略了生活背景的价值。背景价值不仅仅是“引入”作用,更重要的是在学生发现“(6+4)×24=6×24+4×24”后,思考“等号左右两边的算式相等的理由有哪些?”经过学生独立思考、合作交流后,也就能找出相等的理由了:(1)计算结果都是240(根);(2)解决的是同一个问题,殊途同归;(3)虽然先算的内容不一样(顺序不一样),但是最后都是求四、五年级一共要领多少根跳绳;(4)左边表示“10个24”,右边表示“6个24与4个24的和,也是10个24”。其中,理由(1)~(3)都是利用生活背景进行诠释的,理由(4)是从数学本质的角度进行诠释的。这样学生经历了从生活经验到数学经验,从具体背景到算式意义,从带量理解到无量抽象的过程,体会了生活背景的价值及限制,有利于更好地理解乘法分配律的本质,真正地让学生经历分配律产生的现实需要,从而有效落实从生活到数学的横向数学化。

2. 图形背景。

教学“乘法分配律”一课,在让学生说明等式左右两边相等的环节,教师追问:“除了以上4个方面的理由外,还有其他的理由吗?”引导学生深入思考,经过学生的思考与交流后,得到如下方法予以诠释(图3):长方形A与长方形B的面积之和等于大长方形的面积,所以(6+4)×24=6×24+4×24。

这样,学生在“图形背景”与“算式本质”的关联比较中,利用的是数与形的有效结合,依托的是直观的图形背景,水到渠成地理解了乘法分配律的意义,也实现了从直观到抽象的数学化过程,真正地给学生呈现了数学知识的形成过程,体会数学知识的应用价值。

二、关注结构——数学内部“规律化”

培养学生数学应用意识,不仅仅要关注数学与现实生活的联系,也要关注“数学现实”在学习过程中的价值。只有关注“数学现实”,才能引导学生发现数学知识的内在关联,从整体上建构数学体系,从而实现“从数学到数学”的内部发展,实现数学学科知识结构与整体思维结构的无缝链接。

1. 知识技能结构。

在教学“三角形内角和”(人教版四年级下册)一课时,学生通过量、剪、拼、折等操作活动,经历“猜想—验证”的探究过程,得出结论。为了增强学生的应用意识,教师可紧紧抓住“三角形内角和是180度”这一数学现实,立刻进行追问:“如果是四边形,它的内角和又是多少度呢?五边形、六边形……”因为学生有了“三角形内角和180度”的知识基础和转化思想的已有经验,学生通过进一步的思考探究、比较交流,完善了多边形内角和的知识体系,从而在串联迁移中实现从一个知识点到一类知识的整体认知,即由点及面,由特殊到一般的抽象过程。

2. 思想方法结构。

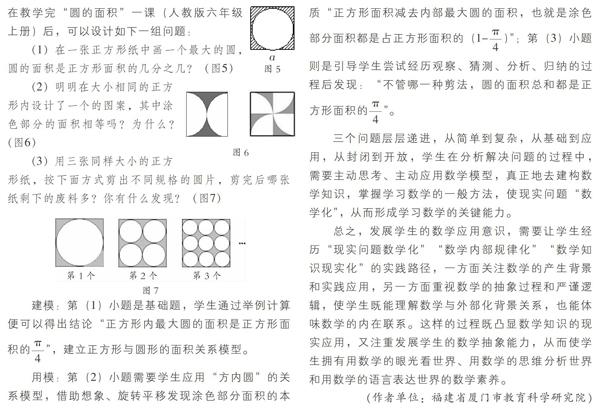

无疑,数学的课堂是数学化思考的课堂,一节有思考的数学课是不断向前推进和向上生长的。当学生发现多边形内角和的规律时,教师可以再进一步追问:“还有没有其他方法?”教师将学生思维再一次引向深入、求异、创新。学生再次的合作讨论交流,迸发出创新思维火花,得到如下诠释的方法(图4)。

通过不同方法的联系、呈现,学生会发现不管用哪一种方法,它们的本质都是利用转化思想将多边形的内角和转化成三角形的内角和,它们的数学现实都是三角形的内角和。

本课中的前一环节,实现的是知识技能的结构化,侧重的是一类知识的结构化,而后一环节则是围绕转化思想,实现的是学习方法的结构化,侧重的是用数学思想方法解决问题的思维和策略的结构化,从而推动“数学到数学”的内部发展,数学内部关联的规律化。这个过程不仅是数学知识的应用过程,更是数学思想方法的应用过程,自然学生数学应用意识也就有效增强。

三、应用模型——数学知识“现实化”

学习的目的在于“用”,而數学模型正是用数学知识来解决实际问题的一座桥梁。应用意识强调学生有意识地利用数学概念、原理和方法解释现实生活中的现象,解决现实问题。这里的意识是一种主动意识,是主动应用数学知识的过程,一是培养学生发现、提出数学问题能力的过程;二是要突出学生能主动地运用数学方法分析问题、解决问题的过程。弗莱登塔尔认为,学习数学的本质,要凸显数学的应用价值,体现数学知识“现实化”的过程。数学知识现实化的过程,恰恰是一个应用数学模型的过程。因此,在数学教学中要加强数学模型的应用,让学生主动地找到数学模型与现实问题的关联,培养学生主动地“用数学”的意识,进而落实数学意识的培养。

1. 释模。

数学知识现实化,意味着学生要主动地运用数学模型去解释现实世界、刻画现实问题。因此,在一个数学知识教学完成后,教师要引导学生主动地去思考现实生活中有哪些问题属于这一知识点,这一知识点和哪些现实现象是相关的。同时还要求学生主动地应用知识去分析、解释这些现实问题是否合理。

2. 用模。

发展学生的应用意识,一方面要展示数学知识的来龙去脉,尽量揭示知识产生的背景和知识的实际应用,使学生经历知识的形成过程和应用过程。另一方面,鼓励学生主动地运用数学知识解决问题,主动寻求数学知识的实际背景;在生活中发现数学问题,设计解决问题的方案,寻求合理解决问题的策略。例如,在教学完“圆的面积”一课(人教版六年级上册)后,可以设计如下一组问题:

(1)在一张正方形纸中画一个最大的圆,圆的面积是正方形面积的几分之几?(图5)

(2)明明在大小相同的正方形内设计了一个的图案,其中涂色部分的面积相等吗?为什么?(图6)

(3)用三张同样大小的正方形纸,按下面方式剪出不同规格的圆片,剪完后哪张纸剩下的废料多?你有什么发现?(图7)

三个问题层层递进,从简单到复杂,从基础到应用,从封闭到开放,学生在分析解决问题的过程中,需要主动思考、主动应用数学模型,真正地去建构数学知识,掌握学习数学的一般方法,使现实问题“数学化”,从而形成学习数学的关键能力。

总之,发展学生的数学应用意识,需要让学生经历“现实问题数学化”“数学内部规律化”“数学知识现实化”的实践路径,一方面关注数学的产生背景和实践应用,另一方面重视数学的抽象过程和严谨逻辑,使学生既能理解数学与外部化背景关系,也能体味数学的内在联系。这样的过程既凸显数学知识的现实应用,又注重发展学生的数学抽象能力,从而使学生拥有用数学的眼光看世界、用数学的思维分析世界和用数学的语言表达世界的数学素养。

(作者单位:福建省厦门市教育科学研究院)