作为纸文明传统的中国剪纸*

乔晓光

一、纸文明的概念与形态

2009年10月,在联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上,中国申报的22个项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。其中涉及到与传统纸文明相关的项目有宣纸传统制作技艺、中国书法、中国篆刻、中国剪纸、中国雕版印刷技艺。这五项传统项目,不仅连接着中国古代造纸术及与纸相关的文化类型,也标明了这些源远流长的古代文化传统,今天仍存活在我们的日常生活中。

中国古代科学技术“四大发明”之一造纸术的发明,极大地推动了古代文明的进程,也影响了世界文明的发展。“纸发明以后,它不仅在中国本土极为流行,并且向世界各地传播。在东方,纸在2世纪时传至朝鲜,3世纪时传至日本。在南方,3世纪时传至越南,7世纪前传至印度。在西方,3世纪时传至中亚;8世纪时传至西亚;10世纪时传至非洲;12世纪时传到欧洲;16世纪时传到美洲,并在19世纪传入澳洲。”①钱存训:《中国对造纸术及印刷术的贡献》,见国家图书馆编《钱存训文集》(第一卷),北京:国家图书馆出版社2012年,第351页。

造纸术的发明与发展和普及,积淀形成了独具东方特色的中国古代纸的文明形态,这个形态同时作用于官方与民间,其中包含了两大基本的传统类型:一类是以官方和文人精英为主体,以汉字和书写传统为核心,以笔墨纸砚为工具材料形成的纸文明传统,这个传统包括书法、中国画、古典书籍、官文、书信等。另一类是以乡村劳动妇女和农民群体为主体,以传统纹饰谱系为核心,以纸、剪刀、刻刀为主要工具材料所形成的民间纸文明传统,其中包括剪纸、木版年画、纸扎、灯彩、冥纸、纸马等。它们也是历代民俗生活的反映,是纸的文明功能和载体形式在生活中不断拓展的产物。这两类文化身份不同的纸文明传统,满足维系了中国漫长农耕时代的社会需求及生存信仰和文化的传递发展。今天,我们在依然传承和遗存的纸文明形态中看到,剪纸是最具民族普遍性和生活使用广泛性的传统,也是历史文化积淀悠久、深厚的文化传统。

二、古代文献中的“剪纸”

中国剪纸的历史,也是纸文明的发现史和对本土艺术传统不断再认识的过程。关于剪纸的起源与生成,目前依旧是个悬而未决的问题。但随着考古与文献新材料被发现,以及田野研究的深入,许多问题渐渐有了线索与头绪。剪纸正在由原来的民间手工装饰花样,趋向更具民族文化多样性和普遍性的文化物种。

关于剪纸的文献记载常被引用的材料有两则:一是汉代司马迁《史记·晋世家》记载的“剪桐封弟”的故事*(汉)司马迁:《史记》(全十册),北京:中华书局1963年,第1635页。;另一则是东晋干宝《搜神记》中记载的方士以剪纸之人慰籍汉武帝思念亡妻的故事*(东晋)干宝:《搜神记》,长沙:岳麓书社2015年,第18页。。这两则传说故事常被用作剪纸与皮影的起源史说。这些被记录在古史典籍中的传说文献,依然是文字记载的传说,其历史的真伪有待考证,所以,作为剪纸起源的佐证其缺乏事实的实证价值。

古史典籍文献中被引用的有可信度的文献,主要是汉代以后的典籍。南朝宗懔在《荆楚岁时记》中记载“正月七日为人日,以七种菜为羹。剪彩为人,或镂金薄为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。又造华胜相遗;登高赋诗”。*(南朝·梁)宗懔、姜彦稚辑校:《荆楚岁时记》,长沙:岳麓书社1986年,第9页。“立日之日,悉剪彩为燕以戴之,……帖‘宜春’二字”*(南朝·梁)宗懔、姜彦稚辑校:《荆楚岁时记》,第12页。。唐代也有镂金为“胜”的记载,实物可见收藏于日本奈良正仓院的“人胜”残图。关于剪纸的文献,唐代诗歌中有记载,诗人杜甫回忆自己安史之乱逃难时的《彭衙行》中,即有“暖汤濯我足,剪纸招我魂”*黄勇主编:《唐诗宋词全集》,北京:北京燕山出版社2007年版,第645页。的诗句,诗句记载了唐代民间招魂的巫俗,唐代段成式《酉阳杂俎》中即有“剪纸为小幡”的记载*王伯敏:《中国民间剪纸史》,杭州:中国美术学院出版社2007年,第43页。。这样的招魂巫俗在今天的陕北乡村中仍然遗存着。

宋代孟元老《东京梦华录》中记载了北宋首府开封,每逢传统祭日皆出售纸钱及各种纸祭品,供人购买焚化,慰藉神灵。尤其“七月十五日中元节,先数日,市井卖冥器靴鞋、幞头、帽子、金犀、假带、五彩衣服,以纸糊架子盘游出卖。”*(宋)孟元老、王永宽注译:《东京梦华录》,郑州:中州古籍出版社2010年,第154页。杨宽考据纸冥器用于祭祀始于魏晋南北朝。*杨宽:《纸冥器的起源》,见《杨宽古史论文选集》,上海:上海人民出版社2003年,第437页。这与当时盛行道佛神鬼观念有关,纸质冥器制作简便,而用纸代替祭祀实物已开始成为社会通行的风俗。

元代,意大利旅行家马可·波罗也曾在中国目睹祭品焚化的情景,“迨至焚尸之所,亲属等先行预备纸扎之人、马、骆驼、钱币,与尸共焚。据云,死者在彼世因此得有奴婢、牲畜、钱财等若所焚之数。”*[意]马可波罗、冯承钧译:《马可波罗行纪》,上海:上海书店出版社2001年,第117页。这种习俗至今仍被约定俗成地沿袭了下来,各地在清明节、七月十五、十月送寒衣祭祀亡灵和祖先时,都会供、烧纸制祭品和纸钱。

三、丝绸之路上的剪纸发现

迄今为止,有关古代早期剪纸实物的发现,是在丝绸之路沿途墓葬以及佛教石窟中的剪纸实物发现,这其中涉及丝绸之路中国境内的新疆吐鲁番地区、甘肃敦煌地区、陕西宝鸡地区的陇县。应当说,中国是世界剪纸的发源之地,是世界剪纸的原乡。丝绸之路不但是中国造纸术和纸文明的传播之路,也是世界上最早的剪纸实物发现之地。中国西北地区的新疆吐哈盆地和河西走廊,以及陕西关中的西部地区成为研究中国古代剪纸发生的重要区域。这是一条丝绸之路起始区域向西部的延伸之路,这一带也是古代纸实物的考古发现区域,从最早出土的西汉时期的陕西灞桥纸;到甘肃居延金关汉代亭燧故址出土的金关纸;陕西扶风中颜村西汉窑藏出土的中颜纸;甘肃天水放马滩发现的西汉时期的放马滩纸;甘肃敦煌悬泉置遗址出土的460余件麻类植物制成的古纸,这些纸包括了从西汉至东汉到西晋不同时期的古纸,这对研究造纸术的生成年代具有重要历史价值,同时对研究古代剪纸的源起和传播也同样具有重要的文化参照意义。

目前已发现的古代早期剪纸实物主要集中在干旱的西部地区,这些早期剪纸实物反映了中国境内古代丝绸之路沿途生活对剪纸使用的习俗状况,其习俗使用类型主要是用于丧葬习俗和佛事活动相关的祭祀习俗。现在我们把相关古代早期剪纸实物考古发现的相关文献材料进行梳理,可以从中发现许多有关古代剪纸生成与发展的重要线索与信息。

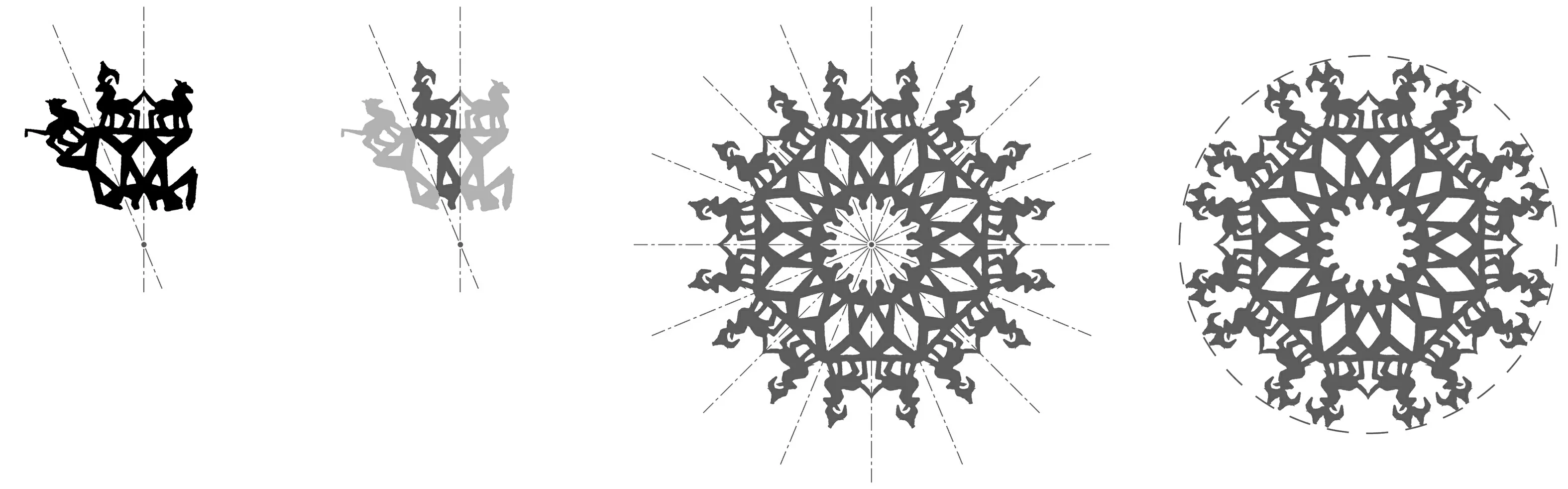

江玉祥在《吐鲁番出土剪纸研究》中对新疆吐鲁番墓葬出土的剪纸进行了梳理:“吐鲁番出土剪纸,见于正式报道者共四批7件,其中北朝5件、隋朝1件、唐朝1件。”*江玉祥:《吐鲁番出土剪纸研究》,《民俗研究》2000年第1期,第84页。江玉祥在文中提到的吐鲁番阿斯塔那村北区59TAM306出土的剪纸残件之一,其复原图为“六边形对鹿剪纸”,这个复原图我们在订证时发现所说的六边形是错误的,我们根据对剪纸残片残留的团花局部内方的几何形角度,确定为为八方(见图1)。我们又用了图形还原的方法同样证实了残片的复原为八方(见图2)。学术研究需要科学实证、严谨认真的态度与方法,后来我们在搜集的有关吐鲁番剪纸残片复原研究的材料中发现,王伯敏在《高昌对马》一文中提到,其女儿王萍也是把剪纸残片复原为八方。*王伯敏:《高昌对马》,济南:山东美术出版社2009年版,第5-10页。张玉平在其2014年硕士学位论文《敦煌吐鲁番出土古代剪纸艺术品研究》中,也提出了对吐鲁番剪纸残片手工剪纸复原结果也是八方。*张玉平:《敦煌吐鲁番出土古代剪纸艺术品研究》(硕士学位论文),兰州:西北师范大学2014年。

图1通过测量正多边形内角度数的方法,证实残片复原为八方(张冬萍绘制)

关于吐鲁番59TAM306出土的残片是“对鹿”还是“对马”,至今仍是个有争议的问题,持“对鹿”说者认为动物头上残存的形状为鹿角*江玉祥:《吐鲁番出土剪纸研究》,《民俗研究》2000年第1期。,持“对马”说者认为北朝时期域外丧俗中尚马,故持此说。*王伯敏:《中国民间剪纸史》,杭州:中国美术学院出版社2006年,第35页。但无论持“对鹿”说还是“对马”说,所有复原团花图,均把动物头上残留的形状视为锯齿纹,所以复原团花的外圈装饰边饰都用了锯齿纹,这种内外双锯齿的纹饰与下面动物形状的联系很不谐调。实际只要认真观察动物头上残存的如角形的形状,其内外边是很明显的圆弧形,不是直边三角形的锯齿纹,这个圆弧形纹应该是团花剪纸边缘中常用的云勾纹,又叫如意纹。我们根据这“云勾纹”个判断重新复原了“对马”团花,首先修正了内方,由原来的六方改为八方,同时,保留了八方内径的残缺状,复原了动物头上的云勾(如意)纹,以虚线标示了复原团花的外径,但并未拟想纹样。

图2图形还原的方法同样证实了残片的复原为八方(曹量绘制)

谢生保在《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品》一文中,对20世纪敦煌莫高窟不同时期发现的剪纸实物进行了归纳梳理。同时,谢生保也对敦煌莫高窟剪纸的性质和用途,以及艺术价值进行了初步的分析。谢生保作为敦煌研究院文博馆员,在文章中提到敦煌莫高窟发现了两批剪纸实物,第一批是20世纪初,敦煌藏经洞(今编第17窟)出土的5万余件文物,其中绝大部分是各种文字的手抄经卷,一小部分是社会文书、绢画、绣画、纸画等佛教艺术品。这5万件作品自发现初即流失海外,国内所藏不足万件。*谢生保:《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品——兼论中国民间剪纸的渊源和发展》,见郑炳林主编《敦煌佛教艺术文化论文集》,兰州:兰州大学出版社2002年,第589页。流失在海外的文物中夹杂着极少量的剪纸类实物,由于缺少关注和研究,至今不知道敦煌藏经洞流失海外文物中的剪纸情况。谢生保根据近年来陆续公布的零星资料,在文章中整理了海外流失文物中有关剪纸的基本信息。

谢生保文章中首先提到了现藏于印度新德里博物馆的一幅唐五代“双鹿佛塔”剪纸,这是一幅由双鹿与塔组合式的剪纸。 其二是现藏于法国巴黎吉美博物馆的对折式“佛塔剪纸”,即伯希和编号P.4518-38藏品,根据剪纸实物上的题记文字,所属时期应为晚唐、五代时期的作品。其三是大英博物馆珍藏的一组四幅唐代剪纸,其中包括一幅“双鹿佛塔”剪纸,与印度新德里博物馆“双鹿剪纸”似同出一人之手,另外三幅是“小佛塔剪纸”。其四是1996年4月在日本展出的“丝绸之路大美术展”,其中法国伯希和收集的敦煌藏经洞出土佛教艺术品中有两件镂空剪纸菩萨,一件为水渦纹背光菩萨,约唐代,一件为持幡飘带菩萨,约五代至宋。其五是日本讲谈社出版《西域美术》三巻本中,第三卷中有敦煌藏经洞出土的五朵纸花,一件剪花图样。*谢生保:《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品——兼论中国民间剪纸的渊源和发展》,第589-591页。

谢生保提到的敦煌第二批出土的剪纸,是20世纪末莫高窟北区洞窟发掘出土的,莫高窟北区有200多个洞窟,大部分为前代废弃的残窟。北区经过多次的发掘,最后确定为“莫高窟历代僧人的生活起居窟、修行坐禅窟、死后埋葬窟。” 敦煌研究院编《敦煌莫高窟北区石窟》第一卷中公布了出土剪纸实物9件,均出土于唐代埋葬僧人的瘗窟中。这9件剪纸实物包括:圆形纸线2件、垂帐形剪纸1件、联珠忍冬形剪纸1件、忍冬形剪纸1件、梅花形剪纸1件、联珠形剪纸2件、云朵形剪纸1件。*谢生保:《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品——兼论中国民间剪纸的渊源和发展》,第591-592页。

宝鸡市考古工作队、陕西省考古研究所编《陇县原子头》发掘报告中,记录了唐代墓葬出土使用的陶塔式罐上留有剪纸的遗痕,“盖塔七层,高塔体较粗,上下收分不大。塔顶圆尖,檐圆弧,底层较高,外斜至沿……无彩绘,腹部粘贴剪纸图案,分别为圆形,橢圆形团花,以菱形图案间开,大部分残缺图复原后的四幅团花。*楼宇栋:《陇县原子头》,北京:文物出版社2005年,第216页。陇县原子头唐墓出土的墓葬用剪纸,是目前我们所能看到的中原地区最早的剪纸实物,也是真正剪纸意义的民俗艺术品。

四、早期剪纸的文化类型及其形式

纵观古代丝绸之路沿途不同地域遗留的剪纸实物,我们可以根据考古发掘信息,初步判断古代早期剪纸的基本文化类型。现在我们根据已有的考古发掘报告及相关文献资料,把丝绸之路早期剪纸分为以下几个类型:

1.丧俗剪纸:新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的剪纸,均用于丧葬习俗,剪纸的形式类型主要是折剪方法的团花,出土的团花已是成熟的团花类型,团花直径约在25厘米,其中两幅花饰纹样团花为土红色纸、两幅动物纹样为土黄色纸。阿斯塔那墓出土的团花与今天的团花折剪形式完全相似,只是纹样造型偏重几何形风格。

敦煌莫高窟北区洞窟发掘出土的剪纸,也与吐鲁番阿斯塔那古墓出土剪纸同属于丧俗剪纸,莫高窟北区出土的剪纸有两种类型,一种是串状相连的圆形纸钱;一种是长方形的纸幡或剪纸残片。由于莫高窟北区出土剪纸的石窟(第43、47、48窟)被发掘者确认为瘗窟,所以,这些属于唐时期石窟里的剪纸遗物,应该是用于僧人埋葬时的纸制冥器。*谢生保:《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品——兼论中国民间剪纸的渊源和发展》,第592页。但这里有两个问题,一是通常纸制冥器在丧俗最后会焚烧掉,莫高窟北区石窟发现的剪纸是没烧毁的现成品,这是僧人备用的,还是僧人为莫高窟香客制作的;二是需要考证僧人的丧俗是否也像世俗人的丧俗一样,使用纸钱与引魂幡等纸制冥器。

宝鸡陇县原子头唐代墓葬出土的陶塔式罐上的小团花剪纸,属于在丧俗冥器上张贴使用的剪纸,尺寸不大,这四幅剪纸分为三种形状,一是圆形小团花,八折花纹,直径9.5厘米;二是两个菱形小团花,四折花纹,直径6.6厘米;三是楕圆形小团花,对折花纹,横长11厘米,高9.4厘米。

2.功德剪纸:谢生保把流失海外的敦煌莫高窟藏经洞的“佛塔”“双鹿佛塔”“菩萨”等剪纸和纸花,归属于功德剪纸,判断其是用来敬供佛神的。他认为“自汉代佛教传入中国,历经魏晋至南北朝时,佛教已与中华文化和民俗相融合,民间剪纸艺术染上了宗教色彩,参与了佛教民俗活动。剪纸艺术在佛教民俗活动中有两种途径:一是在佛教节日集会时,佛教僧人用剪纸作品彩花、彩幡、庄严佛堂,装饰会场。二是在佛教节日集会,信教民众把剪纸作品,当作礼敬佛神的供品。*谢生保:《敦煌莫高窟发现的剪纸艺术品——兼论中国民间剪纸的渊源和发展》,第593页。

南梁宗懔《荆楚岁时记》记载:“七月十五日,僧尼道俗悉营盆供诸佛……目连白佛:‘未来世佛弟子行孝顺者,亦应奉盂兰盆供养。’佛言:‘大善!’故后人因此广为华饰,乃至刻木割竹,饴蜡剪彩,模花叶之形,极工妙之巧。”*(南梁)宗懔:《荆楚岁时记》,长沙:岳麓书社1986年,第46页。宗懔记载的农历七月十五佛教盂兰盆会上的剪花饰,即是功德剪纸的早期形态。礼佛的“剪彩”不单是平面化的剪纸,还有用剪纸和纸艺做的纸花与彩扎。敦煌没有出土彩扎,但后世佛教祭祀仪式中对彩扎的使用还是十分普遍的。陕西、河南、河北的一些乡村,至今在佛教相关的祭祀活动中仍然保持着仪式中对剪纸、纸花和彩扎的使用。在敦煌至今还延续着农历四月初八的浴佛节,又称佛诞日,是释迦牟尼圣诞日。关于四月初八为浴佛日习俗,梁代宗懔的《荆楚岁时记》和宋代孟元老的《东京梦华录》中都有记载。清雍正年间常钧《敦煌杂钞》云;“千佛洞在城南四十里……四月八日户民为浴佛之会,香火称盛。”*常钧:《敦煌杂钞》(下卷),北京:禹贡学会1937年,第6页。道光年间《敦煌县志》云:“夏四月八日,千佛洞菩萨盛会”。*苏履吉、曾诚:《敦煌县志·卷七》,台北:成文出版有限公司1970年版,第1页。

3.人形招魂剪纸:《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》中记述了该地区考古发掘中出土的人形招魂剪纸,阿斯塔那(三堡)和哈拉和卓(二堡)两地共发掘了五十六座墓,阿斯塔那四十二座;哈拉和卓十四座。人形招魂剪纸是在第三期盛唐至中唐的墓室中发现的,“这一期墓葬中还出土有寓意招魂的人胜剪纸和纸钱、纸鞋、纸腰带、纸冠等。”*李征:《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》,《文物》1973年第10期。报告中对人胜剪纸的说明:“《全唐诗》卷八载杜甫《彭衙行》有‘剪纸招我魂’句。纸人数恰为七枚。《荆楚岁时记》称:‘正月七日为人日,以七种菜为羹,剪采为人。’”*李征:《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》,《文物》1973年第10期。

发掘报告中“人胜剪纸”的纹样是齐头向上的,下面两个分叉似脚。但许多人在图书及文章中使用是倒过来用的,把分叉作为头饰,下面齐头为脚了。报告中借《荆楚岁时记》中“剪彩为人”的记载定性此剪纸为“人胜剪纸”值得商榷,一是《荆楚岁时记》中“剪彩为人”的习俗所指是正月初七,是为南方楚地年节习俗,其与西部新疆地区的丧俗没有可比性,也没有民俗上的文化联系,所以,把墓葬中的似人形剪纸称“人胜剪纸”不妥。另外,这七个并列的人形状的剪纸,报告根据杜甫《彭衙行》的诗句,即定为“拉手娃娃”相似的招魂剪纸,同样需要更具丧俗相关性和考古相关性的材料支持。在这里需要警惕纹饰符号的相似性并不构成文化意义上的相同性,没有相关具体有针对性的文化信息与习俗生活信息的支持,简单的结论往往容易望图生义地主观臆想,也是经不起推敲的。

丝绸之路沿途发现的早期古代剪纸,呈现出比较成熟的剪纸艺术形式,这些剪纸艺术形式也反映了一定的原初文化使用功能。根据出土的剪纸实物我们把其梳理为以下几类艺术形式:A.团花类形式,其中包括圆形、夌形、楕圆形。吐鲁番阿斯塔那墓三堡出土的团花残片,宝鸡陇县原子头唐墓出土的小团花;B、单折对称纹样形式;C.不对称单独纹样形式;D.垂帐形纹样形式;E.圆形纸钱纹样形式;F.剪贴式纸花形式;G.多折式横列纹样形式。综观这些千年前的剪纸样式,已经成形了今天剪纸的主要类型和功能形态,我们今天剪纸的主要折剪方法和纹饰构成,基本延续了早期古代剪纸的传统。所以,中国是世界剪纸的原乡与发源地的明证,即是古代丝绸之路上考古发现的这些早期剪纸实物。从二千年前汉代造纸术的发明与传播,到发现的一千多年前的古代生活中使用的剪纸遗物,中国在纸的文明领域为世界做出了重要的贡献,中国的造纸术与剪纸都影响了世界。

更为神奇的是,沿着古代丝绸之路,今天我们在发现古代剪纸实物的地区,发现了仍使用于不同民族生活中的剪纸遗存,这个发现使我们把历史与当下连接了起来,从当下活态遗存的剪纸中,我们看到了剪纸的历史的影子,看到了古今对应的剪纸文化形态。

在新疆的吐鲁番葡萄乡巴格日村、哈密地区的回城乡沙枣井村,这里都是维吾尔族村庄,我们在村庄里看到了仍在使用的剪纸花样。在新疆察布查尔锡伯族自治县的堆齐牛录乡,发现了锡伯族的剪纸花样,这是一个从东北辽宁地区迁徙过来的民族,在辽宁原乡的锡伯族生活中,剪纸已经消失了。在新疆的锡伯族的移民地,剪纸被保存了下来,移动的文明记录了文明。新疆的木垒县、巴里坤县、民勤克县的哈萨克村庄,也发现了用于地毯纹样的剪纸花样。

在陕西宝鸡地区的三区九县的乡村,习俗生活中仍在研习着剪纸的使用,其中包括的剪纸类型有窗花、门楣花、神龛挂帘花、顶棚花、炕围花、墙花、酒壶花、碗花、筷子花、灯花、纸扎。还有巫俗使用的剪纸、宗教习俗使用的剪纸、农业生产习俗使用的剪纸、乔迁新居使用的剪纸。*陈山桥、赵明楠:《陕西剪纸概述》,见顾劲松《陕西剪纸·宝鸡、铜川、汉中、安康、商洛卷》,西安:陕西人民美术出版社2013年,第5-19页。剪纸在宝鸡乡村中使用得如此广泛,体现出古代剪纸发现地,剪纸文化底蕴的深厚以及文化传承的久远。更为神奇的是,宝鸡剪制方法、艺术形式和风格,和千年前陇县原子头唐墓出土的剪纸一脉相承,尤其相似的是,小型团花类剪纸及功德类剪纸与千年前的剪纸遥相呼应,如出一辙。从宝鸡地区,剪纸里的千年历史传统绵延不绝以及文化相似的现象中,我们看到了中国农耕文化在底层村社文化中的传承的稳定性及文化认同的久远性,这也是我们认为中国剪纸作为活态文明剪纸的因素之一。

从陕西宝鸡至新疆吐鲁番地区丝绸之路沿途古代纸文献与剪纸的发现,也在传递着一条纸文明传播的路线信息。当然一个事物的生成与发展和传播,都不会是孤立进行的,其关联着复杂的社会实践与文化生活的需求原因,如古代纸文献与毛笔和社会需求的书写传统的关联;剪纸和剪刀与日常习俗生活的关联。因此,理解与认知毛笔和剪刀这两类最基本的文化工具,成为理解书法与剪纸这两种艺术生成与发展的重要因素之一。

五、剪刀的历史与古代早期剪纸的镂空技艺及形式发展

工具的发明与创造深刻的影响了文明的发展和不同文明事物形态的形成,古代民间的造物史也是造物工具的发明创造史。工具的改变与发展不仅影响了造物的文化特征,也在改变着造物约定俗成的方式方法,影响塑造、制约规范着造物之人的审美习惯,剪刀与剪纸的文化关联即如此。

陈巍认为双股剪刀的来源应该从整个欧亚大陆的视野来看,欧亚大陆出土文献中“不晚于公元前4世纪到公元10世纪,“U"形铁剪是西方世界最常见的剪刀样式,但双股剪刀在西方也很早就出现了,罗马时期存在的双股剪刀主要有两类,一类主要用来剪切金属,包括熟铁和红铜,以及树枝等硬物。另一类是烛剪,……”*陈巍:《13世纪中国剪刀形态的转变及可能的外来影响》,《自然科学史研究》2013年第2期。陈巍通过对欧亚大陆出土双股剪刀的考察,认为“中国目前年代最早的双股剪刀发现于契丹等北方民族居住的核心区域,即今内蒙古东部、辽宁、吉林等地。目前在辽、金、西夏等北方民族政权统治区域已经发现很多年代稍晚的双股剪刀。但在中原、华南等宋朝统治区域,相同时期的双股剪刀却很少发现。这说明双股剪刀是通过欧亚草原东部边缘进入古代中国东北地区,随即在辽、金版图内快速传播,并逐渐影响到中原、华南地区。*陈巍:《13世纪中国剪刀形态的转变及可能的外来影响》,《自然科学史研究》2013年第2期。

从造物科学史视角的剪刀研究,把剪纸工具不同时期的功能特点及相关使用信息发掘了出来,我们把这些因素对照于丝绸之路沿线出土的剪纸实物,许多相关剪纸生成的基本问题突显了出来。首先从新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的北朝至隋代四幅剪纸实物复原图看,折剪的方式应该是早期剪纸的重要方式,对称式纹样及多折的团花纹样已成为成熟的剪纸样式类型。不仅如此,我们再看丝绸之路沿途出土的所有剪纸实物,几乎所有的剪纸实物作品都涉及折剪的方式。多折式团花类型的使用也贯穿在10世纪之前近500的生活习俗之中。在这些出土发现的剪纸实物中,北朝至隋代的折剪团花纹样有鲜明的几何风格,剪纸的镂空刀痕偏直线,镂空的纹饰造型方正。这些几何风格与早期使用的交股式剪刀工具是有关系的。因为见不到真实的出土剪纸实物,我们无法判断剪刀在早期剪纸实物上的用剪痕迹。至唐代,敦煌莫高窟发现的剪纸实物已经与今天的剪纸无太大区别,镂空的技艺已十分娴熟。但敦煌时期唐代的剪纸实物表现出很强的壁画绘画性,无论是剪纸中的鹿与佛塔,还是菩薩像和忍冬纹与梅花形纹的幡,以及彩色纸花,剪纸的造型风格都表现出与敦煌壁画及敦煌图案纹饰相似的形式特点。从出土的唐代交股式剪刀来看,不仅剪刀制作工艺精制了许多,剪刀的材质也丰富起来,出土了铜制与银制的剪刀。

宝鸡陇县原子头遗址墓葬群出土的唐墓陶塔式罐上的四幅团花类型剪纸,表现出质朴、淳厚、饱满的剪纸形式风格,已形成成熟的剪纸折剪程式,折剪镂空的手法与大量月牙纹的运用,体现出鲜明的剪纸语言特征。此时的剪纸已有别于吐鲁番阿斯塔那墓葬中北朝剪纸的几何风格,剪纸的纹饰镂空完全以圆润流畅的弧线为主了,手法与风格和今天的剪纸已完全一致。原子头唐墓陶塔罐上的剪纸距今已有近千年的历史,此时不仅剪纸的镂空技艺实全成熟,原子头遗址同时期唐墓出土的大量银箔饰片,同样表现出更为娴熟精湛的刻刀錾刻技艺。许多银箔饰片的艺术效果表现出比剪纸更为成熟的平面造型与镂空能力,这也是金属材质的錾刻工艺传统比剪刀技艺更为古老的原因。

古代最早的平面镂空艺术并不发生在纸的传统中,比纸更早的平面镂空发生在非纸材的古代陶器、玉器以及不同的金属材质上。根据已有考古材料推断,这些古代早期的陶、玉器物与金属材料的镂空借助了石和竹木工具透雕的手法,金属材料的镂空借助了凿刀与刻刀的雕凿,以及最早交股式剪刀的剪制。上海青浦出土的6000年前新石器时代崧泽文化的陶器,呈现了最早的器物镂空,同时期不同考古文化区域的陶器基本以彩绘或刻划纹的方式为主,陶体的非实用镂空也是新石器时代陶器上少有的装饰手法。崧泽文化影响了后续的良渚文化,我们在良渚遗址反山十五号墓发掘出土的“玉冠状器”上,看到了更加成熟的玉器透雕镂空。彩绘、刻划、透雕与镂空,是早期古代艺术常用的手法。河南郑州商代墓葬出土的镂花夔凤金箔薄片,显示了金属材料雕刻镂空技艺的高度成熟,我们可视其剪纸艺术在公元前16世纪的远祖形态。在以纸为主体材料的剪纸未形成之前,非纸材料上的镂空、刻花工艺已有十分成熟的发展,并创造了辉煌的工艺成就。非纸材镂空承载的纹饰谱系,蕴含着久远的历史文化积淀,这些纹饰传统也为剪纸纹饰谱系的形成、发展与普及奠定了深厚的象征叙事基础,以及平面镂空实践的技艺经验。陕西省兴平县汉武帝茂陵南侧汉墓中发掘出土一组金箔剪刻的飞禽走兽与云气纹样,造型更加精巧生动,与剪纸手法已十分相似了。汉代鄂尔多斯青铜器也显示出草原文化镂空艺术传统的特点。陕西省宝鸡陇县原子头遗址中唐代墓M22出土的银箔猎人和诸多祥禽瑞兽、花枝饰片,达到了很高的剪形与镂空工艺境界。

六、剪纸的纹饰谱系及其图形叙事

考古发现的剪纸主要使用于丧俗及佛事活动,出土的剪纸实物使我们看到剪纸的生成依附于日常民俗生活和信仰活动,剪纸是一种生存情感的载体,是生与死、人与神事项的情感叙事。因此,围绕着生存与信仰需求的多样化,剪纸也形成了与之匹配的纹饰谱系,这在今天各地的剪纸田野调查中表现得尤为明显。考古发现的剪纸纹样因为零散,形不成完整的谱系,但我们仍可看到纹样的一些类型。新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的剪纸纹样有:菊叶、菊花、对马、对猴、七人排列、锯齿纹。敦煌莫高窟发现的纹样有:塔、法轮、刹杆、水涡纹背光菩萨、持幡菩萨、圆形纸钱、忍冬纹、梅花纹、联珠纹。陕西宝鸡陇县原子头遗址遗址唐墓中出土的剪纸纹样初步判断为:忍冬纹、菊花、月牙纹、半弧形锯齿纹。

这些从南北朝至唐代500年间剪纸实物遗存的发现,呈现出一个成熟的剪纸形态,不仅仅是在剪纸的技艺上体现出剪纸手法的成熟,并发展为今天传统剪纸的艺术程式,同时,所有出土的剪纸与日常生活的关联,反映出剪纸一定的文化功能和使用的普遍性,说明剪纸已经成为生活中的一个独立的文化物种。更为重要的是发现剪纸的区域都在丝绸之路沿线重要的古代城市遗址地,这并不是偶然的。如此久远超过千年的剪纸实物遗存,使我们认识到,无论剪纸是否发源于丝绸之路的区域,古代剪纸在最初的生活使用中,已经传播至丝绸之路的中国西部地区。早期剪纸受到了丝绸之路西来佛教文化的影响,这是一个理解剪纸文化传统应该关注的事实,敦煌莫高窟发现的剪纸实物是重要的例证。和剪纸同时发掘出土的其他考古资料,会支持我们更深入的了解丝绸之路上的文化融合,支持古代早期剪纸的文化研究。

剪纸的图形叙事,紧密结合相关的口传文化传统,剪纸图形的生成是一定文化思维的产物,许多图形的名称与内涵也和口头语言紧密关联。口头语言是日常生活的基础,语言记忆着生存与信仰的诸多事实,所以,维特根斯坦说:“一个词的意义就在于它在语言中的用法。”*[英]维特根斯坦:《哲学研究》,李步楼译,北京:商务印书馆2005年,第31页。与哲学研究相似的是,一个纹样图形的意义同样在日常语言的解释中。口传文化的语言中记忆保留着图形符号最原始的词根,方言和民族语言是纹饰图形的活字典。从某种意义讲,民间的纹样是思维观念与语言的产场,视觉只是一种呈现的表相,所以,单一的视觉判断很难发现遮蔽隐喻在口头语言中的文化秘密。

用图形表述语言与思维的观念,是人类早期文化的普遍现象,但进入文明时代,语言的成熟表达形式由文字替带,文字与书写成为交流的重要渠道与方式。但在很少使用文字的乡村和没有自己文字的民族地区,图形符号的使用仍然是生活中必不可少的情感叙事方式,这也是诸多艺术类非遗类型流传至今的因素之一。在文字产生之前,图画记事的历史是很早的,我们今天可以看到在原始时代的石器刻划纹;在原始彩陶及岩画上都遗存着大量的图形符号。《易经·系辞》载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”*黄寿祺、张善文:《周易译注》,上海:上海古籍出版社2004年版,第533年。古人的“近取诸身,远取诸物”包含着原始的类比思维和兴象思维,也使最初的图形创造充满了隐喻的创造。原始艺术的图像并不是单一视觉的产物,它是原始思维和原始宗教观念的产物,正如黑格尔在其《美学》第2卷中所言:“只有艺术才是最早的对宗教观念的形象翻译”。*[德]黑格尔、朱光潜译:《美学》(第二卷),北京:商务印书馆2011年,第24页。原始艺术的图形符号即不来源于视觉审美的需求,也不是单一的生存实用,原始艺术的生成包含着艺术发生的最根本的原因,即围绕着原始生存信仰的宗教情感需求,这不仅是原始艺术,也是原始文化生成的核心因素。今天,我们在不同民族的民间艺术传统中,可以看到信仰的生命功利性仍然是文化传承的内驱力之一。

赵沛霖在《兴的源起——历史积淀与诗歌艺术》一书中,对古代诗歌的源起进行了探源性梳理,原始的诗歌是口头语言的产物,也是原始生存的原初文化创造。赵沛霖把比兴思维作为原始诗歌发生学意义上的原始文化思维,发掘了古今文献田野中原始动植物图腾崇拜的历史,以及从口头诗歌向汉字诗歌发展的历史。比兴思维的研究,揭示了口头诗歌时代原始思维的非逻辑情感特征,这使原始艺术具有了超越物象的形而上的精神功能,这是原始诗歌的特征,也是原始图像的特征。原始的比兴思维创造了原始的艺术形象,这类形象的思维就是人与自然最初的观看、想像与生存心智的真实反映。

剪纸作为不同民族生活中最具普遍性的文化物种,由于其历史积淀的深厚与久远,剪纸的活态文化传统中承载了久远的文化基因,这在不同民族剪纸的纹饰谱系及图形叙事中有鲜明的体现。