元杂剧“折数”辨析*

都刘平

对于元人杂剧是否分折的问题,前辈及时贤均有过研讨,其观点大致分三类:一是认为元剧不分折,对元杂剧分折始自明代人刊刻的元人杂剧总集①解玉峰:《南戏本不必有“套” 北剧原不必分“折”——关于南、北戏交流的一点思辨》,《中华戏曲》2001年第1期。;一是认为元剧本身分折,现存的《元刊杂剧三十种》(以下简称《三十种》)所以未标“折”,只是省略了而已②孙楷第:《元曲新考》,《沧州集》卷四,北京:中华书局2009年,第211页。;一是采取折中态度,将元杂剧一分为二,既有分折的,也有不分折的③黄季鸿:《杂剧元代分折论》,《学术研究》2010年第9期。。

已有的学术研究都不同程度的推进了这个问题的解决,但各自的观点又竟如此分歧,令人莫知所从。若谓元人对杂剧本身不分折,那现存的《三十种》中随处可见的“一折了”,以及《中原音韵》、《录鬼簿》等元人所著的曲学论著中的“楔儿”、“头摺”、“第一折”等名称,又当如何解释?若谓元剧分折,何以《三十种》本及离元代甚近的明初朱有燉等人的杂剧中均未见分折数?再者,元人分折的概念是否在杂剧创作伊始即有,若不是,又始于何人何时?第三种折中的观点看似完备,实则将问题更模糊化。究竟哪些分折,哪些不分折,为何有此不同,分折与不分折各自的依据又是什么呢?这些问题均未能澄清。

(一)

我们首先以《三十种》本为依据,考察元人杂剧中出现的所谓“折”究竟何意。孟汉卿《张鼎智勘魔合罗》剧,【仙吕·点绛唇】套开首有:“二外一折”。按,该杂剧又有《元曲选》本,其科白为:

[旦上云]妾身刘玉娘是也,有丈夫李德昌贩南昌买卖去了。今日无甚事,我开开这绒线铺,看有甚麽人来。[李文道上云]自家李文道便是,开着个生药铺,人顺口都叫我做赛卢医。有我哥哥李德昌做买卖去了,则有俺嫂嫂在家,我一心看上他,争奈俺父亲教我不要往他家去。如今瞒着父亲,推看他去,就调戏他,肯不肯不折了本。来到门首也,我自过去。[见旦科云]嫂嫂,自从哥哥去后,不曾来望得你。[旦云]你哥哥不在家,你来怎麽。[李云]我来望你吃钟茶,有甚麽事。[旦云]这厮来的意思不好,我叫父亲去。“父亲”。[李彦实上云]是谁叫我?[旦云]是您孩儿。[李彦实云]孩儿,你叫我怎的?[旦云]小叔叔来房里调戏我来,因此与父亲说。[李彦实见科云]你又来这里怎的?[做打文道下][李彦实云]若那厮再来,你则叫我,不道的饶了他喱。我打那弟子孩儿去。[下][旦云]似这般几时是了,我收了这铺儿。李德昌,你几时来家,兀的不痛杀我也。[下]*(明)臧懋循编:《元曲选》第四册,北京:中华书局1958年,第1369页。

这一个段落,实际上是旦(刘玉娘)、二外(李文道与李彦实)三人用宾白、动作共同表演的一个独立完整的情节关目,这个情节结束后,三人均先后下场,其性质,相当于我们今天所说的一幕。由于在这一幕中,没有正末(李德昌)的角色,而《三十种》是正末或正旦表演所据的脚本,故而将这近400字的科白省去,仅以“二外一折”概括之,所以需要有此概括语,是提示正末,这一幕结束后,即轮到你上场——“末担砌末上云”。

又高文秀《好酒赵元遇上皇》,全剧开首【点绛唇】套之前有:“等孛老、旦一折了”、“等外一折了”。也即是说,在正末(赵元)上场之前有两个独立幕戏。“等”字,也是提示语,即提醒正末,等这两幕结束即该你上场。该剧又有《脉望馆钞校本》,其科白俱存,现将相关科白依次引录如下:

[外扮孛老同卜儿搽旦上][孛老云]发若银丝两鬓秋,老来腰曲便低头。月过十五光明少,人到终年万事休。老汉姓刘,排行第二,人都叫我做刘二公,乃东京人氏。婆婆姓陈。别无甚麽儿男,止生了这个女孩儿,小字月仙。人见十分大有颜色,不曾许聘于人,招了个女婿,姓赵,是赵元。那厮不成器,好酒贪杯,不理家当,营生也不做,每日只是吃酒。我这女孩儿好生憎嫌,他近日闻东京有个臧府尹,他看上俺女孩儿,我女儿一心要嫁他,争奈有这赵元。婆婆,孩儿怎生做个计较,可也是好。[卜儿云]老的也,赵元这厮,每日则是吃酒,不理家业,久后可怎麽是了。[茶(搽)旦云]父亲,我守着那糟头儿也不是常法,依着您孩儿说,俺如今直至长街上酒店里寻着赵元,打上一顿,问他明要一纸休书,与便与,不与呵,直拖到府尹衙门中,好歹要了休书休了,我可嫁与臧府尹。父亲意下如何?[孛老云]孩儿说的是,喒三口儿至长街上酒店里寻赵元走一遭去。[同下]

这一段文字即是《三十种》本“等孛老旦一折了”所省略的内容。它实是由孛老、卜儿、搽旦三人所表演的独立完整的一幕。紧接其后的是:

[外扮店家上云]买卖归来汗未消,上床犹自想来朝。为甚当家头先白,晓夜思量计万条。自家是店小二,在这东京居住,无别营生,开着个小酒店儿,但是南来北往经商客旅,常在我这店中饮酒。今日清早晨,开了这店门,挑起望杆,烧的这旋锅儿热着,看有甚麽人来。

这节文字即《三十种》本“等外一折了”的内容,它实是由外(店小二)一人表演的独幕剧。接着方才是正末出场——“正末扮赵元带酒上云”。

《三十种》中像这样的“一折了”的例子还有很多,我们可以如上文那样将现存科白的其他本子找出来,明晰《三十种》中省略的“一折了”的具体内容。然而事实上已无此必要,上面两个例子已足以概举其他。现在我们仅将《三十种》中所有的“一折了”的提示语及在剧中出现的位置列出,以进一步说明问题。如:

(1) 关汉卿《诈妮子调风月》,全剧开首有:“老孤正末一折”;“正末卜儿一折”。

(2)同剧【中吕·粉蝶儿】套开首有:“外孤一折”;“正末外旦郊外一折”。

(3)同剧【越调·斗鹌鹑】套开首有:“孤一折”;“夫人一折”;“末六儿一折”。

(4)关汉卿《关大王单刀会》,【中吕·粉蝶儿】套开首有:“净开一折”;“关舍人上开一折”。

(5)关汉卿《闺怨佳人拜月亭》,【正宫·端正好】套开首有:“了。夫人一折了”;“末一折了”。

(6)石君宝《风月紫云庭》,全剧开首有:“卜儿上,一折了”。

(7)高文秀《好酒赵元遇上皇》,【双调·新水令】套开首有:“等孛老净旦一折”。

(8)马致远《马丹阳三度任风子》,全剧开首有:“等众屠户上一折下”;“等马一折下”。

(9)张国宾《薛仁贵衣锦还乡》,全剧开首有:“驾上开一折了”;“净上一折”;“外末一折”。

(10)同剧【仙吕·点绛唇】套开首有:“驾上开一折”;“外末上一折”。

(11)孟汉卿《张鼎智勘魔合罗》,【仙吕·点绛唇】套开首有:“二外一折”。

(12)狄君厚《晋文公火烧介子推》,全剧开首有:“净旦一折”。

(13)金仁杰《萧何追韩信》,全剧开首有:“等漂母提一折下”。

(14)同剧【双调·新水令】套开首有:“等霸王上开一折下”;“等驾提一折”。

(15)同剧【正宫·端正好】套开首有:“竹马儿调阵子上,渔翁霸王一折了”。

(16)杨梓《霍光鬼谏》,【正宫·端正好】套开首有:“驾一折”;“外开一折”。

(17)同剧【双调·新水令】套开首有:“外一折了下”;“等驾上再开住,二净说计一折下”。

(18)郑光祖《辅成王周公摄政》,全剧开首有:“微子一折”。

(19)同剧【仙吕·点绛唇】套开首有:“(管)叔一折”。

(20)同剧【越调·斗鹌鹑】套开首有:“管叔一折”。

(21)范康《陈季卿悟道竹叶舟》,【南吕·一枝花】套开首有:“等孛老保儿旦儿一折下”。

(22)无名氏《诸葛亮博望烧屯》,【双调·新水令】套开首有:“等众将各一折了”。

(23)同剧【中吕·粉蝶儿】套开首有:“曹操管通一折”。

(24)无名氏《张千替杀妻》,全剧开首有:“外一折了”。

(25)郑光祖《王粲登楼》,全剧开首有:“蔡邕一折了”。

(26)同剧【仙吕·点绛唇】套开首有:“驾一折了”。

(27)同剧【正宫·端正好】套开首有:“二净一折”。

(28)同剧【双调·新水令】套开首有:“驾一折”。*《脉望馆钞校古今杂剧》所收《王粲登楼》,为《古名家杂剧》本,眉端有何煌校录李开先钞本全文。郑骞先生细校后,发现此钞本与《古名家杂剧》及《元曲选》本“大异”,认为与《元刊杂剧三十种》性质相同,为元刊或元钞传录。见《校订元刊杂剧三十种》该剧《后跋》,台北:世界书局1962年版,第457页。

由以上的例举,我们可以得出几点认识:其一,元刊杂剧中的“折”与元杂剧明刊本所谓的“一本四折”之“折”,不是同一个概念。元剧之“折”,强调的是场上表演的相对独立性和完整性,可以是数人表演,也可以是一人的独幕戏。其二,元剧的“折”,仅针对说白表演,不包括唱辞。其三,元剧的“折”戏均出现在套数之前*孟汉卿《魔合罗》剧,【醉花阴】套之【神仗儿】唱辞后,有“外一折了”,接着是【村里迓古】曲。元刊本中的“一折了”不在套数之前的,仅此一例。但这是特例,因为此时的正末被外下毒,暂时昏死过去(“不承望笑里藏刀。呀,眼见是丧荒郊。”)舞台上别无他人,若“外”不表演,则出现冷场。参见王万岭《元刊杂剧“折”的起始与本义》,《戏曲研究》2004年第2期。,相对唱辞而言,其自身是独立完整的表演。其四,这种科白表演的“折”戏,虽也有正末或正旦参与,但大部分是由正末或正旦之外的其他角色扮演。这大概是与正末或正旦的主要任务在“唱”上有关。由此也可见,在元人的意识概念中,“戏”与“曲”是兼顾并重的。过去我们普遍认为杂剧重“曲”而轻“戏”,如果仅就正末或正旦而言是有道理的,但如果就整个元杂剧来说,则有待商讨。因为元杂剧的“戏”与“曲”是由不同的脚色来分担的,后者由正末或正旦完成,前者则主要由正末或正旦之外的其他脚色进行。贾仲明撰陈宁甫挽词,谓其《两无功》杂剧“关目奇,曲调鲜。”又谓岳伯川“言词俊,曲调美。”即道出了元杂剧“关目”、“曲调”并重,宾白、唱辞兼顾的特点。

元杂剧这种表示完整性的片段演出即称为“一折”的概念在明初依然存在。现存朱有燉杂剧中,这种“一折了”的舞台提示语随处可见。如《风月牡丹仙》剧,【双调·新水令】套有:“[金母云]今日庆赏牡丹,那众花仙,必然来庆会也。[办(扮)九花仙跳九般花队子上唱舞一折了]”*(明)朱有燉著,赵晓红整理:《朱有燉集》,济南:齐鲁书社2014年,第165页。。又如《天香圃牡丹品》剧,【仙吕·点绛唇】套有:“[末云]您演习的乐器如何了?各自试将你那吹弹歌舞的敷演一回,我试看咱。[箫笛旦吹箫一折了,笛一折了]”*(明)朱有燉著,赵晓红整理:《朱有燉集》,济南:齐鲁书社2014年,第168页。。又如《文殊菩萨降狮子》剧,全剧开首有:“办(扮)金毛狮子上,调驱老一折了”*(明)朱有燉著,赵晓红整理:《朱有燉集》,济南:齐鲁书社2014年,第477页。。朱有燉杂剧不分折数,其科白中的提示语“折”,是元杂剧中“折”的本义,即独立完整的片段演出,其演出的长度不拘。

(二)

弄清了元杂剧中的“折”并非我们今日所认识的“套”之后,我们不禁要问,将元杂剧的体制规划为“一本四折”加楔子的形式,始于何时何人呢?其依据何在?依据其标准,是否今日尚存的所有元杂剧本子均与之相合呢?这些问题都需要作出实事求是的解答。

依据我们的研究,最先对元杂剧进行分折数,始于元周德清(1277-1365)。他在《中原音韵》“乐府三百三十五章”之【仙吕·端正好】曲下注云:“楔儿”,又在“定格四十首”栏选录《岳阳楼》杂剧【仙吕·金盏儿】曲,评语有云:“此是《岳阳楼》头摺中词也。”*(元)周德清:《中原音韵》,《中国古典戏曲论著集成》第一册,北京:中国戏剧出版社1959年,第242页。钟嗣成与周德清时代相同,但其《录鬼簿》成书晚于《中原音韵》,钟嗣成借鉴了周氏对元杂剧分折的观念,清晰的将其落实在《录鬼簿》中。如张时起《赛花月秋千记》剧注云:“六折”,李文蔚《金水题红怨》剧注云:“六折”,李时中《黄粱梦》剧注云:“第一折马致远、第二折李时中、第三折花李郎、第四折红字李二”(以上见孟本)。郑德辉《虎牢关三战吕布》剧注云:“末旦头折”,汪勉之传有云:“鲍吉甫所编《曹娥泣江》,公作二折”(以上见曹本)。可以说,到钟嗣成这里,对元杂剧分“折”的体制已形成为理论,但“一本四折”而外加“楔子”的概念尚未完全明晰。《赛花月秋千记》及《金水题红怨》二剧,今均不存,我们无从知道其体制形式如何,何以钟嗣成谓其“六折”?《元曲选》本《赵氏孤儿》虽有所谓“第五折”,然比勘元刊本,却并不存在,故而学界一般认为该杂剧的“第五折”或系臧懋循所增。此可不论。那么,是否元杂剧确实存在“六折”的呢?如果不是,钟氏所谓“六折”又是何指呢?

我们说,元杂剧没有“六折”本,至少现存的元代刊刻的三十种本中未见到。钟氏所谓的“六折”,应是在完整的四个套数之外,又将位于全剧开首或套数与套数之间的“楔子”算上了,因为在钟氏的分折理论中,其划分不同折数的依据是“宫调”及“用韵”的不同,楔子与完整的套数既属不同宫调、用韵又不同,自然也可算一折。据此亦可见,时至钟嗣成,虽对元剧分折有认识,甚至形成了理论,但究竟分几折,有【尾声】的完成套数与仅一支或两支重头曲子的“楔子”,是否也应划为一折,尚未达成普遍的意见。有两个证据可证此说:其一,现存元杂剧的明代刻本中,有大量将“楔子”部分的【正宫·端正好】或【仙吕·赏花时】曲,与其后的套数统归为第一折的,如《元明杂剧》本《梧桐雨》、《扬州梦》,《古名家杂剧》本《还牢末》,《阳春奏》本《风云会》,及《杂剧选》本《两世姻缘》。既然“楔子”和套数可以合并为一折,那么也可以分解为两折。其二,明初朱权《太和正音谱》北曲格律谱部分,【越调】内选录王实甫《西厢记》杂剧两支,其一注云:“第三折”,其一注云:“第十七折”。经查,前者系第一本第三折,后者系第四本第四折。那么,所谓“第十七折”,显然是将全剧开首的“楔子”算在内了。

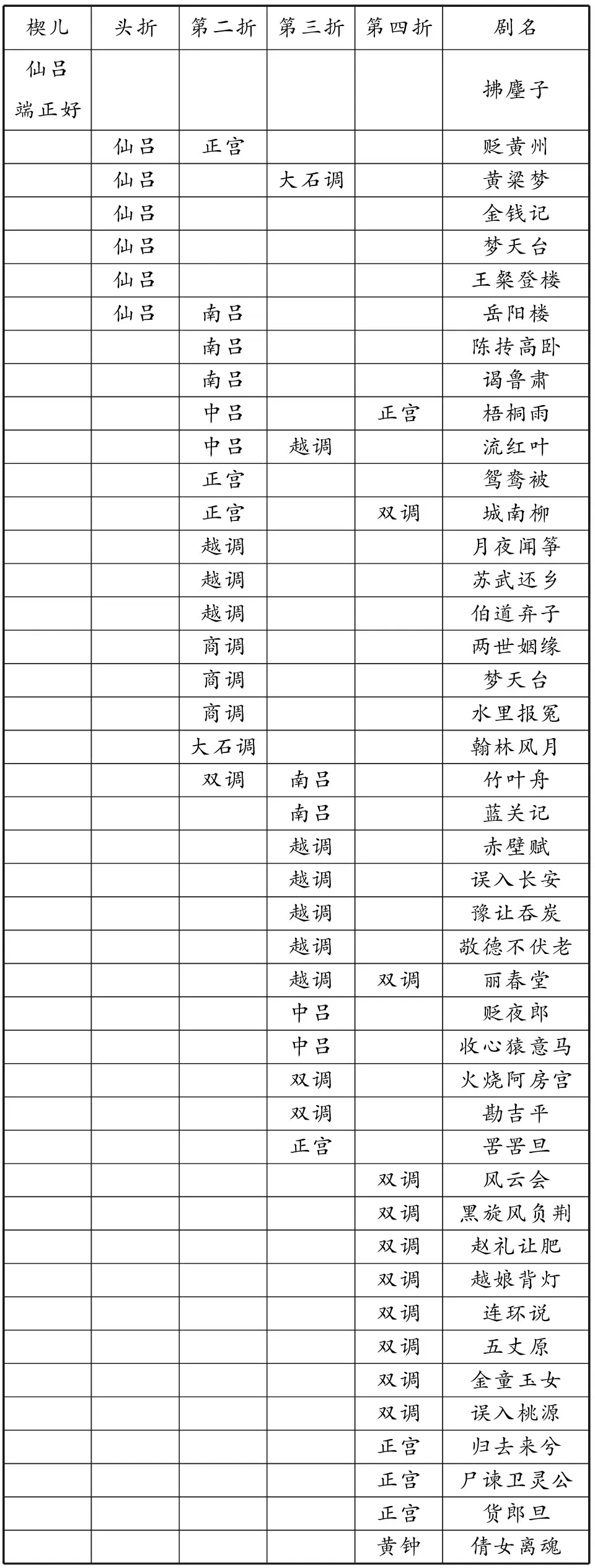

对元杂剧进行“分折”,萌发于周德清,成熟于钟嗣成,那么他的依据、标准是什么呢?我们说,钟氏对元杂剧分折的一个重要依据即用韵。《录鬼簿》纪君祥《贩茶船》剧注云:“第四折庚青韵”,又王实甫同名剧注云:“盐甜韵”(即《中原音韵》的廉纤韵),又李文蔚《东山高卧》剧注云:“监咸韵”。而用韵的不同正是以宫调的不同为标志,贾仲明即深明此理,他在补写李时中挽词时说到:“四高贤合捻《黄粮梦》,东篱翁、头折冤,第二折、商调相从,第三折、大石调,第四折、是正宫。”*(元)钟嗣成撰,马廉校注:《录鬼簿新校注》,北京:文学古籍刊行社1957年,第75页。又如费君祥挽词:“《菊花会》,大石调监咸”。《菊花会》是杂剧名,【大石调】是该剧某折所用宫调,“监咸”则是此折韵部。再到朱权时,对元杂剧划分四折的理论已然完全成熟,他在《太和正音谱》中对元曲三百三十五个牌调所作的格律谱中,均注明出处,取自杂剧的均标明折数,我们若将他所选录的宫调和标注的折数对应列出,就更清晰的知道至朱权,曲学理论家对元杂剧“宫调—用韵—折数”的理论已完成了系统化。列表如下:

楔儿头折第二折第三折第四折剧名仙吕端正好拂麈子仙吕正宫贬黄州仙吕大石调黄粱梦仙吕金钱记仙吕梦天台仙吕王粲登楼仙吕南吕岳阳楼南吕陈抟高卧南吕谒鲁肃中吕正宫梧桐雨中吕越调流红叶正宫鸳鸯被正宫双调城南柳越调月夜闻筝越调苏武还乡越调伯道弃子商调两世姻缘商调梦天台商调水里报冤大石调翰林风月双调南吕竹叶舟南吕蓝关记越调赤壁赋越调误入长安越调豫让吞炭越调敬德不伏老越调双调丽春堂中吕贬夜郎中吕收心猿意马双调火烧阿房宫双调勘吉平正宫罟罟旦双调风云会双调黑旋风负荆双调赵礼让肥双调越娘背灯双调连环说双调五丈原双调金童玉女双调误入桃源正宫归去来兮正宫尸谏卫灵公正宫货郎旦黄钟倩女离魂

朱权在周德清、钟嗣成的曲学理论的基础上,对元杂剧体制的理论化已完成,形成了“宫调—用韵—折数”的逻辑链条。这个理论为明代人所普遍接受,今存元杂剧的明代刊本,最早的是嘉靖间李开先《改定元贤传奇》,今存六种,其中一种不分折,馀五种均分折。到万历年间的《杂剧选》《古杂剧》及《元曲选》等刻本,都明确的标示折数。

(三)

我们还要讨论的是周德清、钟嗣成等理论家对元杂剧分折的理论,是否对前代有所借鉴,其借鉴的又是什么?因为理论家也不可能完全凭空创造出概念。我们说,他们对元杂剧分折,其着眼点是在唱辞上,借用的是宋杂剧、金院本“段数”,以及散曲“套数”的概念,以宫调为单位,对北杂剧进行分折。

吴自牧《梦粱录》卷二十“妓乐”条记宋杂剧:“先做寻常熟事一段,名曰‘艳段’。次做正杂剧,通名两段。”*(宋)孟元老等著:《东京梦华录(外四种)》,上海:古典文学出版社1956年,第309页。周密《武林旧事》卷十《官本杂剧段数》载录宋杂剧280本。陶宗仪《南村辍耕录》卷二十五《院本名目》中有“拴搐艳段”专栏,其中带“艳”字者计16种:《四妃艳》《毬棒艳》《破巢艳》《开封艳》《鞍子艳》《打虎艳》《四王艳》《蝗虫艳》《撅子艳》《七捉艳》《修行艳》《般调艳》《枣儿艳》《蛮子艳》《快乐艳》《慈乌艳》*(元)陶宗仪:《南村辍耕录》,北京:中华书局1959年,第311页。。金院本的“艳段”,与宋杂剧“艳段”意思相同,是院本的简单形式*胡忌:《宋金杂剧考》,上海:古典文学出版社1957年,第247页。。马致远【南吕·一枝花】《咏庄宗行乐》套数有“院本三千段”之语*隋树森编:《全元散曲》下册,北京:中华书局1964年,第1974页。。所谓“艳段”、“正杂剧两段”之“段”,指的自然是幕,是就人物由上场到下场这一过程而言的。而280本“杂剧段数”、“三千段院本”之“段”,应指杂剧、院本的本数。“段”这一概念为元代曲学家所借鉴,只是到元代,此概念的内含已然发生改变,它被用来专指小令或套数的首数。杨朝英所编《阳春白雪》,以曲调为单位,每个曲调下均注云某某作家几段,如【双调·蟾宫曲】小令:“徐容斋《赠千金奴》一段”*(元)杨朝英选,隋树森校订:《新校九卷本阳春白雪》,北京:中华书局1957年,第15页。,又如同调:“阿鲁威十六段”。此处所谓“段”即“首”。又如【商角调·黄莺儿】套数:“庾吉甫二段”。此处的“二段”,即指两套【商角调·黄莺儿】。用“段”指代散曲的首数,已然是元人的共识。如周德清《中原音韵序》有云:“有同集(按:指《阳春白雪》)【殿前欢】‘白雪窝’二段,俱八句,‘白’字不能歌者”*(元)周德清:《中原音韵》,《中国古典戏曲论著集成》第一册,北京:中国戏剧出版社1959年,第175页。。周氏所说的【殿前欢】二段系杨朝英作。又如乔吉《两世姻缘》杂剧,正旦(上厅行首)唱【混江龙】曲有云:“我不比等闲行院,……席上尊前,是学的击玉敲金三百段。”(《杂剧选》本)

钟嗣成《录鬼簿》传屈子敬有云:“所编有《田单复齐》等套数”,屈氏名下所列杂剧名目即有《田单复齐》。可见,在钟氏的认识中,由宫调构成的套数是北杂剧的基本体态特征。所谓“套数”,即“数套”,也就是说,杂剧是由若干套曲子构成的一个整体。那么,既然“段”可以用来表示散曲的套数,那么,主要由套数构成的杂剧也就可以用“段”来指称。如《青楼集》记李芝秀有云:“赋性聪慧,记杂剧三百馀段。”*(元)夏庭芝:《青楼集》,《中国古典戏曲论著集成》第二册,北京:中国戏剧出版社1959年,第29页。这里所谓的“杂剧三百馀段”,非指三百馀本杂剧,而是指各杂剧中的套数累计三百有馀。

也即是说,周德清、钟嗣成等曲学家虽借用了杂剧自身的“折”这个名词称呼,但舍弃了其本来的含义,将散曲尤其是散套中“段数”、“套数”这一概念的内含挪移到“折”上。所谓“段数”、“套数”,即“数段”、“数套”,周、钟二氏着眼于杂剧以宫调统摄曲牌,换宫必换韵的体式特征,形成了“宫调—韵部—折数”的理论框架。这一理论萌芽于周德清,成熟于钟嗣成,而完成于朱权,自此,“一本四折”就成为元杂剧标志性的体制特征,为明中后期的曲学家所接受并贯彻,一直延续至今。

(四)

元杂剧“一本四折”的体制,业已成为学界的共识,也是人们谈到元杂剧时的一个术语,其分折的标志就是以宫调为单位,用宫调以统摄曲牌,换宫必换韵。倘若我们以这个标准来全面检覆《元刊杂剧三十种》中的杂剧本,情况是否如此呢?如《古杭新刊的本关大王单刀会》(关汉卿编),【新水令】套的曲调组合为:

(双调)【新水令】—【驻马听】—【风入松】—【胡十八】—【庆东原】—【沉醉东风】—【雁儿落】—【得胜令】—【搅筝琶】—【离亭宴带歇指煞】(皆用车遮韵)

紧随其后又有两支曲调为:

(双调)【沽美酒】—【太平令】(皆用齐微韵)

【新水令】套既有【煞尾】,则其套已完整。又【新水令】套属双调,用车遮韵,而【沽美酒】、【太平令】两曲虽亦属双调,但用齐微韵,此两曲与前之【新水令】套不属同一套。按:《脉望馆钞校本古今杂剧》《单刀会》第四折【双调·新水令】套【离亭宴带歇指煞】结束后,赵琦美注云:“杂记卷终也”。其后为“题目:孙仲谋独占江东地,请乔公言定三条计”;“正名:鲁子敬设宴索荆州,关大王独赴单刀会”。所谓“杂记”,即“杂技”,亦即“杂剧”。则在赵琦美看来,该套至【煞尾】即已完备,而该剧至此即已结束。而将【沽美酒】、【太平令】两支曲改写成小号字体,置于题目、正名之后。可见在赵氏看来,【沽美酒】、【太平令】两曲不属于【双调·新水令】套,其自身也不独立成套。故而隋树森先生编录的《元曲选外编》,依据《脉望馆》本所收《单刀会》,干脆将【沽美酒】等两曲删去。我们说,这是基于元杂剧“一本四折”的固有思维定式所造成,对我们认识和研究元杂剧的本来面貌很不利。

又如《大都新刊关目的本东窗事犯》(孔文卿编),【端正好】套的曲调组合:

(正宫)【端正好】—【滚绣球】—【呆骨朵】—【倘秀才】—【滚绣球】—【倘秀才】—【叨叨令】—【倘秀才】—【滚绣球】—【倘秀才】—【滚绣球】—【二煞】—【尾】(以上皆用真文韵)

随其后,又有两支曲调为:

(仙吕)【后庭花】—【柳叶儿】(皆用皆来韵)

按:【端正好】套属正宫,用真文韵,而其后的【后庭花】、【柳叶儿】两曲属仙吕调,用皆来韵。依上文所说,套数的标志是有【尾声】,【正宫·端正好】套既有【尾声】,即其套已完整。又,元杂剧是以宫调统摄曲牌,换宫必换韵,如此,则【后庭花】两曲显然不属于【正宫·端正好】套,其自身独立为一组。若按钟嗣成等人以宫调及用韵为分折的标志,则此两曲及其连带的科白也应算一折。这样,再加上【仙吕·点绛唇】(江阳韵)、【中吕·粉蝶儿】(齐微韵)、【越调·斗鹌鹑】(尤侯韵)三套,及两支楔子(其一在全剧开首,为【端正好】两支,其二在中吕与越调套之间,为【赏花时】两支),则该杂剧即是五折两楔子。

明朱有燉《美姻缘风月桃源景》剧,【正宫·端正好】套结束(有【尾声】),又有【后庭花过柳叶儿】。【端正好】套属正宫,用齐微韵;【后庭花过柳叶儿】属仙吕,用侵寻韵。此带过曲与正宫套,不仅所属宫调、韵部不同,且一开口韵,一闭口韵,二者不可能属同套。孙楷第先生曾敏锐的发现这个现象,并据此推定元杂剧剧末有“楔子”*孙楷第:《元曲新考》,《沧州集》卷四,北京:中华书局2009年,第215页。。孙先生的这个解释虽胜于隋树森先生的对其视而不见,但仍有待商榷。朱有燉该杂剧【仙吕·点绛唇】套与【南吕·一枝花】套之间,有【端正好】曲一支,明标“楔子”,其他剧中有“楔子”的也都标出。可知在朱有燉的认识中,杂剧的套数与楔子的区别是很明确的,且同一个剧,此处既标注“楔子”,若【后庭花过柳叶儿】确系“楔子”,朱氏固无不标之理。此其一。其二,我们在现存的元明人杂剧本中,曾未见有“楔子”位于全剧之末者。*清人尤侗杂剧有将楔子用于剧末者,这是文人面壁的“独创”,正如顾随先生1936年在评点中所说:“楔子用于四折之末,不独元人无此例,而且与楔子名义不合。”见《点评尤侗<西堂乐府>》,《顾随全集》卷三,河北教育出版社2014年版,第160页。

又如《陈季卿悟道竹叶舟》(范康编),【一枝花】套的曲调组合为:

(南吕)【一枝花】—【梁州】—【隔尾】—【贺新郎】—【骂玉郎】—【感皇恩】—【采茶歌】—【牧羊关】—【哭皇天】—【乌夜啼】—【三煞】—【二煞】—【收尾煞】(以上皆用尤侯韵)

随其后的一组曲调为:

(黄钟宫)【节节高】—(仙吕)【元和令】—【上马娇】—【游四门】—【胜葫芦】—【又】—【后庭花】—【柳叶儿】(以上皆用寒山韵)

又随其后为【端正好】套:

(正宫)【端正好】—【滚绣球】—【倘秀才】—【滚绣球】—【叨叨令】—(中吕)【尧民歌】(皆用歌戈韵)

按:【一枝花】套属南吕宫,该套用尤侯韵。按芝庵《唱论》,套数的标志是有【尾声】,【南吕·一枝花】套既有【收尾煞】,则该套是独立完整的一套。而【节节高】至【柳叶儿】八支曲,用寒山韵,除【节节高】属黄钟宫外,馀七支均为仙吕调。其与【一枝花】套所属宫调不同,用韵亦不同,显然不能将其归为同一套中。而其后的【端正好】套,属正宫,用歌戈韵。则【节节高】等八曲也不能归入此套。按《元曲选》本,【南吕·一枝花】套后有四支曲调:【村里迓鼓】—【元和令】—【上马娇】—【胜葫芦】,用萧豪韵,臧氏将其与随后的【正宫·端正好】套一齐归入第四折。郑骞、徐沁君、宁希元三位先生在各自校订的《元刊杂剧三十种》中,都借鉴《元曲选》的做法,将【节节高】等八曲划入【端正好】套,作为第四折,这是不恰当的。

综上,依据元杂剧以宫调统摄曲调,换宫必换韵的体例,【节节高】等八支曲调,既不属【南吕·一枝花】套,也不属【正宫·端正好】套,其自身独立成套。这样,加上【仙吕·点绛唇】(鱼模韵)、【双调·新水令】(尤侯韵)两套,范氏该杂剧即是五套,若按我们今天一般的认识,也即是说,该剧共五折,显然与一本四折之通例有别。

以上三本杂剧的作者,关汉卿乃“初为杂剧之始”*(明)朱权:《太和正音谱》,《中国古典戏曲论著集成》第三册,北京:中国戏剧出版社1959年,第17页。,孔文卿亦属“前辈已死”之列,生于元世祖中统元年(1260),卒于顺帝至正元年(1341)*(元)黄溍:《金华黄先生文集》卷三十九《溧阳孔君墓志铭》,《续修四库全书》第1323册,上海:上海古籍出版社2002年,第495页。,范康属“方今已亡”之列,是元杂剧的第二期作家。也就是说,杂剧自其诞生期至元代中期,都未完全定型为“一本四折”的体制,其自身的体式是灵活多样的。钟嗣成等理论家规划的“宫调—韵部—折数”的所谓“一本四折”的体制形式,与元杂剧的实际创作情况并不完全吻合。进一步说,它是元末明初曲学理论家对元杂剧的理想化构建,延续到明代,以至今日,而元剧本身的形态并非“原来如此”。