南宋理学家选杜诗与杜诗“诗史”名作的传播

李 昇

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200433)

杜甫诗史地位的确立有一个漫长的过程,起初杜诗在唐代并不为人熟知,所谓“百年歌自苦,未见有知音”(杜甫《南征》),现存的十种唐人选唐诗选本中,只有韦庄的《又玄集》选录了杜诗,但这已到了晚唐时期。直到宋代,杜诗才真正得到异代知音的推崇,尤其是杜诗“诗史”之名在宋代被广泛接受,欧阳修等在《新唐书·杜甫传》中就说:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不少衰,世号诗史。”李格非亦说:“故老杜谓之诗史者,其大过人在诚实耳。”这种善陈时事的“诚实”在北宋人看来是对历史的褒贬,文天祥就说:“昔人评杜诗为诗史,盖其以咏歌之辞寓纪载之实,而抑扬褒贬之意灿然于其中,虽谓之史可也。”而这种褒贬显然是儒家《春秋》笔法的延续,蕴含了儒家的传统道德。杜诗的这种儒家史学传统不仅被儒家学者所接受,而且也被理学家所认同,所以在南宋时出现了理学家编选杜诗的选本,所选的杜诗主要是“诗史”之作,这与唐宋文士选杜诗偏重于选杜诗绝句相比,显然在传播杜诗“诗史”作品方面南宋理学家编选的杜诗选本所起的作用更大一些,所以对于杜诗接受史的研究,南宋理学家选有杜诗的选本是不容忽视的重要部分。

一 宋代理学家对杜诗的接受

杜甫在宋初是极为被人称道的,胡仔《苕溪渔隐丛话》前集卷二二引《蔡宽夫诗话》云:

景祐、庆历后,天下知尚古文,于是李太白、韦苏州诸人,始杂见于世。杜子美最为晚出,三十年来学诗者,非子美不道,虽武夫、女子皆知尊异之。李太白而下,殆莫与抗。

但即使在这种尊杜的时代背景下,仍有人对其不予接受,《蔡宽夫诗话》“宋初诗风”条记载:“老杜诗既为世所重,宿学旧儒,犹不肯深与之。”(《苕溪渔隐丛话》前集卷二二引)其中“宿学旧儒”自然也包括宋初理学家,他们并不是很肯定杜诗,究其原因,笔者以为,穆修的话可以作参考,他在《唐柳先生集后序》中说:“唐之文章,初未去周、隋、五代之气。中间称得李杜,其才始用为胜,而号雄歌诗,道未极浑备。至韩柳氏起,然后能大吐古人之文,其言与仁义相华实而不杂。”杜诗虽号雄歌诗,但内容之“道”却“未极浑备”,说到底,宋初学者是以儒家思想来衡量唐代文人,所以对韩柳倒是颇多溢美之词,而对杜甫却出现了程颐那样的批评之语。

程颐说:“某素不作诗,亦非是禁止不作,但不欲为此闲言语。且如今言能诗无如杜甫,如云‘穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞’,如此闲言语,道出做甚!”他虽然说“如今言能诗无如杜甫”,这等于是肯定了杜诗的成就,但终究对杜诗中的“闲言语”甚为不满。这是道学家的极端言论,自不可取,但给人的印象却是杜诗与儒家思想无关,而实际情况却恰恰相反,杜诗的内容饱含着儒家思想。杜甫自己就说:“文章一小技,于道未为尊。”(《贻华阳柳少府》)这个“道”自然是指儒家之道,所以杜诗能够被其他宋代理学家接受,比如邵雍对杜诗就颇为赞赏,他说:“既贪李杜精神好,又爱欧王格韵奇。”(《首尾吟》)“精神”与“格韵”显然是指诗歌的内容与形式两个方面,邵雍看重杜诗的是内容,所谓“文章高摘汉唐艳,骚雅浓熏李杜香”(邵雍《依韵和王安之少卿六老诗仍见率成七》其四),“骚雅”指的就是内容,从邵雍对杜诗的评价来看,他看重杜诗符合儒家的风骚传统。

南宋理学家陆九渊也认为杜诗与理学之道是相通的,他曾说杜甫“有志于吾道”(《象山语录》卷一),或许正是在这样的前提下,杜诗在南宋得到了理学家的广泛认同,朱熹就曾说:“作诗先用看李、杜,如士人治本经。本既立,次第方可看苏、黄以次诸家诗。”朱熹将杜诗比喻成“本经”,足见朱熹认同杜诗中与“吾道”相侔的关系。朱熹在《答刘子澄》中又说:“却是古乐府及杜子美诗意思好,可取者多,令其喜讽咏,易入心,最为有益也。”连朱熹这样认同“作文害道”的理学家也认为杜诗讽咏人心,难怪明人陆时雍在《诗镜总论》中会说:“宋人抑太白而尊少陵,谓是道学作用。”所以宋代理学家编选杜诗也就是情理之中的事了。

不过,具体而言,宋代理学家更看重杜诗中符合儒家思想的“诗史”之作。邵雍在《诗史吟》中就表达了自己对“诗史”的看法,他说:“可以辩庶政,可以齐黎民。可以述祖考,可以训子孙。可以尊万乘,可以严三军。可以进讽谏,可以扬功勋。可以移风俗,可以厚人伦。可以美教化,可以和疏亲。可以正夫妇,可以明君臣。可以赞天地,可以感鬼神。”可见在宋代理学家眼中,“诗史”能起到齐家治国平天下的儒家终极目标,故杜诗中诗史之作就格外受宋代理学家喜爱。具有理学背景的刘克庄就认同杜诗的“诗史”特点,他在《诗话·后集》中就说:

子美与房琯善,其去谏省也,坐救琯。后为哀挽,方之谢安。《投赠哥舒翰》诗,盛有称许。然《陈涛斜》、《潼关》二诗,直笔不少恕,或疑与素论相反。余谓翰未败,非子美所能逆知。琯虽败,犹为名相。至于陈涛斜、潼关之败,直笔不恕,所以为“诗史”也。何相反之有!

杜甫曾写有《投赠哥舒开府翰二十韵》,热情歌颂了哥舒翰,其中云:“开府当朝杰,论兵迈古风。先锋百胜在,略地两隅空。”然哥舒翰败于潼关之后,杜甫写有《潼关吏》,其中又云:“请嘱防关将,慎勿学哥舒。”杜甫对哥舒翰的评价,前面是赞,后面是贬,故有人说杜甫的《潼关吏》与《投赠哥舒开府翰二十韵》“素论相反”,但刘克庄却从杜诗“诗史”的角度对杜甫予以了辩护,他认为《潼关吏》是“直笔不恕”,这种“诗史”特点是被刘克庄称赞的。

通过以上论述,我们可以看出宋代理学家对杜诗是接受的,其中对杜诗诗史的特点尤其予以肯定,南宋理学家编选杜诗也主要是选此类诗篇。

二 南宋理学家编选杜诗的特点

南宋理学家编选杜诗的选本现存三种,分别是林之奇的《观澜文集》、吕祖谦的《丽泽集诗》和真德秀的《文章正宗》。林之奇(1112—1177),字少颖,是南宋初期理学家,学者称为三山先生,著有《尚书全解》四十卷,金人王若虚在《著述辨惑》中评价为:“宋人解《书》者,惟林少颖眼目最高,既不若先儒之窒,又不为近代之凿,当为古今第一。”他的学生吕祖谦(1137—1181),字伯恭,是南宋著名理学家,与朱熹、张栻合称“东南三贤”。真德秀(1178—1235),字景元,是南宋程朱理学的集大成者,黄宗羲原本《宋元学案》立为“西山真氏学案”,影响较大。这些理学家编选诗文选本,虽然编纂宗旨各异,但选录杜甫诗歌时,无一例外,都选有杜诗的诗史之作,且选杜诗数量在所选唐诗中最多,这可看成是南宋理学家编选杜诗的两个特点,以下述论之。

南宋理学家所编诗文选本中最早选录杜诗的是林之奇的《观澜文集》,该选本共选唐代18位诗人的31首诗歌,其中杜甫选有10首,分别是《古柏行》《兵车行》《丹青引赠曹将军霸》《桃竹杖引》《夔府书怀四十韵》《咏怀古迹二首》《诸葛庙》《和贾至舍人早朝大明宫》《越王楼歌》《魏将军歌》,是所选唐代诗人中选诗数量最多的,占到所选唐诗总数的三分之一,这充分表明林之奇对杜诗是非常看重的。同时,林之奇所选的这十首杜诗以歌行体和杂言体为主,这两种诗歌体式包含的内容较律诗要多,适合“诗史”之意的抒发;从内容上来看,《古柏行》《兵车行》是有名的“诗史”之作,《夔府书怀四十韵》《咏怀古迹二首》《诸葛庙》等反映的也是儒家之道。

林之奇的学生吕祖谦编的《丽泽集诗》,亦选有杜诗。方回在《跋刘光诗》中阐述了该集的编者及结构,其中云:

(方)回最爱《丽泽诗选》,或云东莱吕成公(吕祖谦)所选也。《三百五篇》,经圣人选矣。成公所选:第一卷,郭茂倩《古乐府》,选焉;第二卷,昭明太子《文选》诗,再选焉;第三卷,陶渊明诗,专选焉,徐、庾诸人诗不选;第四卷至第十四卷,唐人王无功至许用晦四十二家选焉,杜子美甫诗最多,李太白、元次山、韦应物亚之,韩、柳、元、白又亚之……回谓后人学为诗者,读此足矣。

该选本收入今人黄灵庚、吴战垒主编的《吕祖谦全集》第15册之中,其中所选杜甫的诗歌数量又是最多的,从卷五到卷八,一人独占四卷,共选199首,所选诗篇如《北征》《羌村》《新安吏》《石壕吏》《无家别》《洗兵马》等都是有名的诗史之作。

南宋理学家真德秀编的选本《文章正宗》也选录了杜诗,不过这其中牵扯到两个人,一个人是《文章正宗》的编者真德秀,另一个是真德秀的学生刘克庄,他帮真德秀编《文章正宗》诗歌部分。刘克庄在《诗话·前集》中曾说:

《文章正宗》初萌芽,西山先生(按真德秀)以诗歌一门属予编类,且约以世教民彝为主,如仙释、闺情、宫怨之类皆勿取。余取汉武帝《秋风词》,西山曰:“文中子亦以此词为悔心之萌,岂其然乎?”意不欲收,其严如此。然所谓“携佳人兮不能忘”之语,盖指公卿郡臣之扈从者,似非为后宫设。凡余所取而西山去之者大半,又增入陶诗甚多,如三谢之类,多不入。

从刘克庄的记述中可知,对于《文章正宗》中刘克庄所选的诗歌,真德秀只是做了两件事:一件是删,另一件就是增,那么我们今天看到的《文章正宗》中的诗歌部分,除了陶诗是真德秀增入的外,大部分还是刘克庄选的。另外,《文章正宗》卷二十四最后还有一部分是“补遗杜诗”28首,这部分应该是真德秀补的,所以我们研究《文章正宗》选杜诗,应该将真德秀与刘克庄二人的选诗观都考虑在内。

《文章正宗》诗歌部分共选诗323首,其中选杜诗75首(其中以《遣兴》为题有3首组诗,共14首诗),如果将“补遗杜诗”中的28首也一并计入,则《文章正宗》共选杜诗103首。其他所选的唐代诗人中韦应物82首、李白44首(其中《古诗》为组诗,有29首)、柳宗元20首、韩愈12首、沈约2首、陈子昂2首。由此可知,《文章正宗》所选唐诗中杜诗数量又是最多的,这说明真德秀和刘克庄都很看重杜诗。而且真德秀在“补遗杜诗”中还选录了《兵车行》《洗兵马》这样的“诗史”之作,刘克庄所选的杜诗大部分也是“诗史”之作,如著名的《三吏》《三别》,就被刘克庄选入到《文章正宗》中。前者《丽泽集诗》虽然选有《新安吏》《石壕吏》《无家别》,但《三吏》《三别》中的其他诗篇未选,《文章正宗》则是选录最全的,也是目前现存诗文选本中第一部选录《三吏》《三别》的选本。刘克庄在《诗话·新集》“李杜”篇中也道出了他对《三吏》《三别》的看法,其云:

《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》《新婚别》《垂老别》《无家别》诸篇,其述男女怨旷、室家离别、父子夫妇不相保之意,与《东山》《采薇》《出车》《枤杜》数诗相为表里。唐自中叶以徭役调发为常,至于亡国。肃、代而后,非复贞观、开元之唐矣。新旧《唐史》不载者,略见杜诗。

其中刘克庄说“新旧《唐史》不载者,略见杜诗”,此句已明确表明他对《三吏》《三别》“诗史”功能的认识与看法,他对此显然是赞赏的。不仅如此,刘克庄还认为《三吏》《三别》诸篇与《诗经》中的作品互为表里,这一看法正好符合真德秀在《〈文章正宗〉纲目》中提出的选诗标准:“今所辑以‘明义理、切世用’为主,其体本乎古,其指近乎经者,然后取焉。”《三吏》《三别》的文体就是古体诗,符合“体本乎古”的要求,其主旨又被认为与《诗经》相近,也符合“指近乎经”的要求,可见刘克庄在《文章正宗》中选录《三吏》《三别》明显受到了理学家思想的影响,而这种理学家的选诗观无形中将杜诗诗史作品的地位拔得很高,因为将杜诗诗史作品与儒家经典等同看待了。

由上可知,南宋理学家对杜诗是普遍接受的,不仅选杜诗数量最多,所选诗篇又多是杜诗中被后世称为“诗史”的作品,然而其他唐宋文士编选的诗文选本并未选录杜诗中的“诗史”作品,这使得南宋理学家编选的杜诗选本对于杜诗“诗史”的经典化而言具有了更加重要的意义。

三 南宋理学家编选杜诗的意义

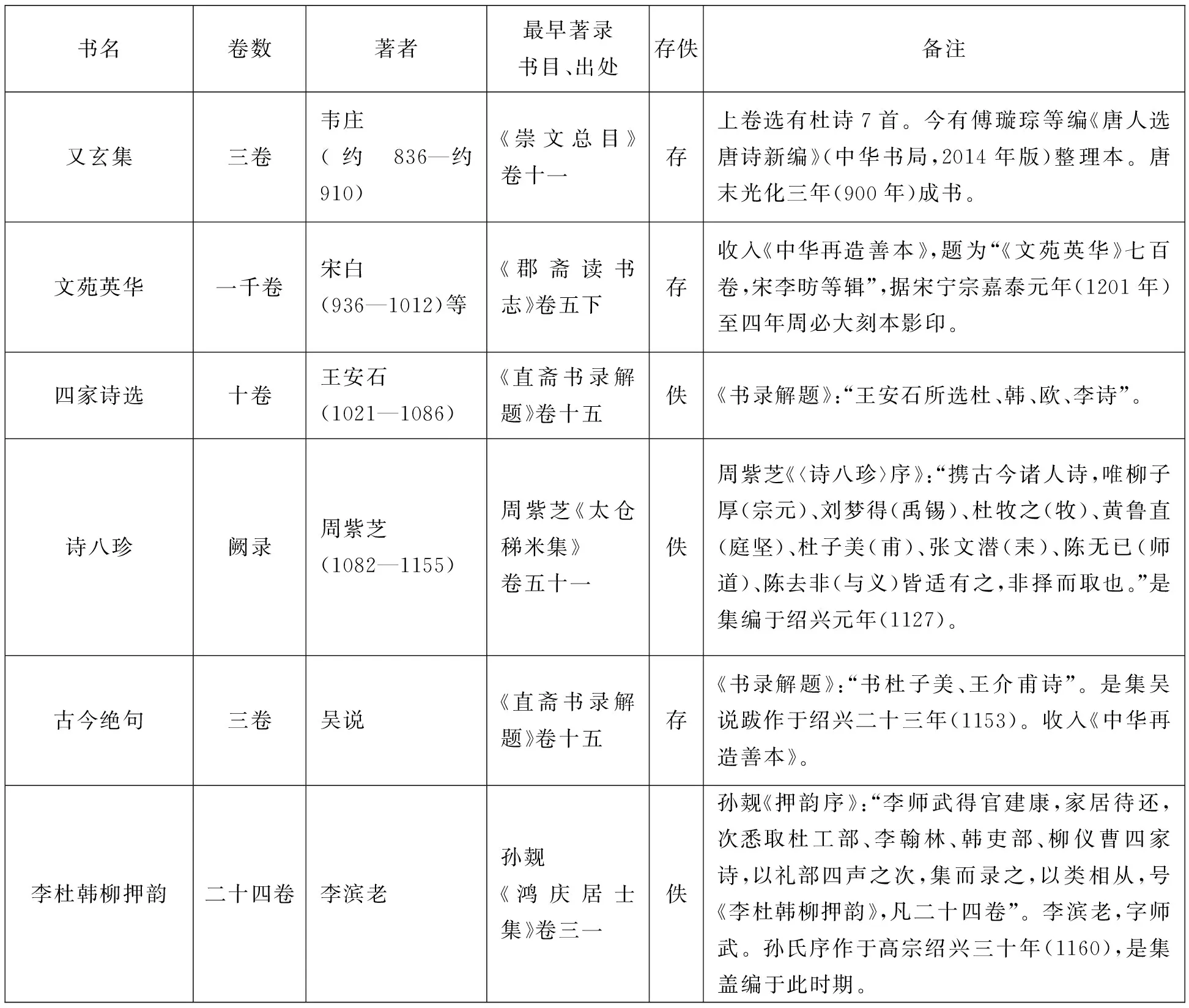

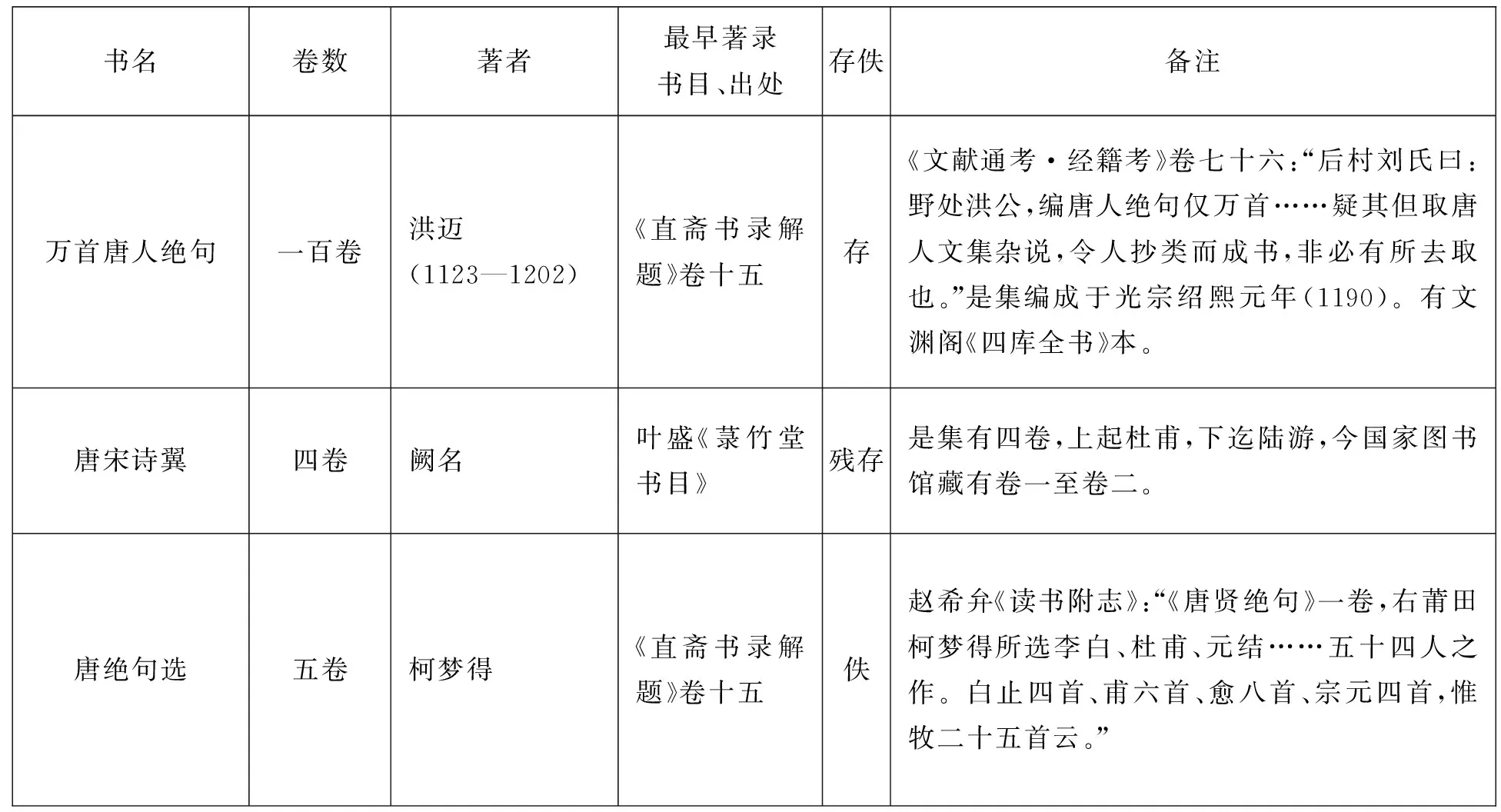

南宋理学家和唐宋文士都编有杜诗选本,但是就其选诗内容来看,后者选杜诗更偏重于杜诗绝句,这些选本没有选杜诗“诗史”作品,在杜诗“诗史”经典化过程中,南宋理学家编选的杜诗选本显然具有更重要的地位与作用,而这一情况却被我们忽略掉了。为了具体地阐述这一问题,现将唐宋文士编选的杜诗选本列表如下:

书名卷数著者最早著录书目、出处存佚备注又玄集三卷韦庄(约836—约910)《崇文总目》卷十一存上卷选有杜诗7首。今有傅璇琮等编《唐人选唐诗新编》(中华书局,2014年版)整理本。唐末光化三年(900年)成书。文苑英华一千卷宋白(936—1012)等《郡斋读书志》卷五下存收入《中华再造善本》,题为“《文苑英华》七百卷,宋李昉等辑”,据宋宁宗嘉泰元年(1201年)至四年周必大刻本影印。四家诗选十卷王安石(1021—1086)《直斋书录解题》卷十五佚《书录解题》:“王安石所选杜、韩、欧、李诗”。诗八珍阙录周紫芝(1082—1155)周紫芝《太仓稊米集》卷五十一佚周紫芝《<诗八珍>序》:“携古今诸人诗,唯柳子厚(宗元)、刘梦得(禹锡)、杜牧之(牧)、黄鲁直(庭坚)、杜子美(甫)、张文潜(耒)、陈无已(师道)、陈去非(与义)皆适有之,非择而取也。”是集编于绍兴元年(1127)。古今绝句三卷吴说《直斋书录解题》卷十五存《书录解题》:“书杜子美、王介甫诗”。是集吴说跋作于绍兴二十三年(1153)。收入《中华再造善本》。李杜韩柳押韵二十四卷李滨老孙觌《鸿庆居士集》卷三一佚孙觌《押韵序》:“李师武得官建康,家居待还,次悉取杜工部、李翰林、韩吏部、柳仪曹四家诗,以礼部四声之次,集而录之,以类相从,号《李杜韩柳押韵》,凡二十四卷”。李滨老,字师武。孙氏序作于高宗绍兴三十年(1160),是集盖编于此时期。

续表

现存最早编选杜诗的选本是晚唐韦庄编的《又玄集》三卷,共选录唐代诗人145家,诗297首,其中所选杜诗数量最多,共选7首,其他人的诗作平均是每人选两首,从数量上来看,韦庄是相当重视杜诗的,而且他还将杜诗置于选本全书之首,这与唐人选唐诗选本普遍不选杜诗形成鲜明对比。宋代计有功《唐诗纪事》卷六八记载:“(韦庄)后诵子美诗:‘白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。’吟讽不辍。”可见,韦庄确实是喜好杜诗,不过他喜欢的标准是“玄”,即司空图所说的“韵外之旨”,正如他在《又玄集序》中说的:“金盘饮露,惟采沆瀣之精;花界食珍,但享醍醐之味。”他选的杜诗就是这类有神韵的诗歌。《又玄集》所选杜诗分别是《西郊》《春望》《禹庙》《山寺》《遣兴》《送韩十四东归觐省》《南邻》,诗歌内容都是在“遣兴”,是在借景抒情,如《西郊》云:

时出碧鸡坊,西郊向草堂。

市桥官柳细,江路野梅香。

傍架弃书帙,看题检药囊。

无人觉来往,疏懒意何长。

此诗创作时间普遍认为是唐肃宗上元元年(760)冬,此时已是安史之乱的第五年,但从此诗中却看不出战争的硝烟,读者感觉到的只是杜甫闲适的生活。所以,韦庄《又玄集》虽然选了杜诗,但所选的内容却不是杜诗的“诗史”作品,他更看重的是同为上元元年作的“白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新”(《南邻》)这类富有韵味的杜诗。

《文苑英华》选白居易诗歌数量最多,共选其诗254首,其次是李白的228首,最后才是杜甫的194首,杜诗的选诗数量在《文苑英华》中排名第三,而我们上面提到的三种南宋理学家选本《观澜文集》《丽泽集诗》和《文章正宗》,选杜诗数量都是最多的,所以仅从选诗数量这一点来看,《文苑英华》就不如南宋理学家那样看重杜诗。而且《文苑英华》是宋太宗雍熙三年(986年)十二月编成的,据上文所引《蔡宽夫诗话》知杜诗是在宋仁宗景祐元年(1034年)以后的三十年间才被宋人逐渐看重,而从雍熙三年至景祐元年的四十七年间就《文苑英华》传播杜诗而言,可谓没有起到多少作用,因为当时除了皇帝、编纂者、复校者等外,没有几个人能看到这部藏于秘阁的千卷巨著。而选本未经传播,其选家通过选本建立的与读者之间的文学批评纽带也就会发生断裂,选本的文学批评效应也就会消失。还有一点需要提及的是,《文苑英华》也未选杜诗“诗史”名作《三吏》《三别》,所以《文苑英华》在传播杜诗诗史名作这方面的影响也不是很大。

《又玄集》和《文苑英华》作为当时有名的选本,在杜诗“诗史”经典化进程中几乎没有起到很大的影响,而上表所列举的其他选有杜诗的选本更是和杜诗“诗史”之作没有什么关系,因为上面所列举的《古今绝句》《万首唐人绝句》《唐绝句选》等,从选本题名就可以看出,所选杜诗均为绝句,而杜诗“诗史”作品主要是歌行、杂言体,杜诗绝句基本都是“遣兴”之作,承载不了“诗史”的内容,所以说杜诗“诗史”名作不是靠唐宋文士编的杜诗选本推广的,而是据南宋理学家选有杜诗诗史作品的选本予以传播的,南宋理学家编选杜诗的意义与价值也正在于此。

总之,一方面杜诗“诗史”之作饱含着儒家之道,符合宋代理学家的道德评判标准,所以南宋理学家编选了许多杜诗“诗史”名作,如《文章正宗》中选录的《三吏》《三别》《北征》等等,像《古柏行》《兵车行》这样的诗史之作,《观澜文集》与《丽泽集诗》也均选录;另一方面这样的诗史之作在唐宋文士编选的杜诗选本中又没有被选录,唐宋文士对杜诗的喜好与宋代理学家不同,文士更喜欢杜诗具有韵味的绝句。甚至有一些宋人编纂的唐诗选本还不收杜诗,如传为王安石编的《唐百家诗选》,以及周弼的《三体唐诗》均未选杜诗,综合这些情况可以得出杜诗中的“诗史”名作在选本批评方面受到了南宋理学家更大的青睐,他们编选的杜诗选本对杜诗“诗史”名作的传播起到了重要的促进作用。

[1]欧阳修等.新唐书:第18册[M].北京:中华书局,1975.

[2]洪迈.冷斋夜话[M].陈新,点校.北京:中华书局,1988.

[3]文天祥.文信国集杜诗[M]//文渊阁四库全书:第1184册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[4]郭绍虞.宋诗话辑佚[M].北京:中华书局,1980.

[5]穆修.河南集[M]//丛书集成续编:第100册.上海:上海书店出版社,1994.

[6]程颐.二程集·河南程氏遗书[M].北京:中华书局,1981.

[7]朱熹.朱子语类[M]//朱杰人,严佐之,等.朱子全书:第18册.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010.

[8]朱熹.晦庵先生朱文公文集[M]//朱杰人,严佐之,等.朱子全书:第21册.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010.

[9]丁福保.历代诗话续编[M].北京:中华书局,1983.

[10]邵雍.伊川击壤集[M]//郭彧,于天宝,点校.邵雍全集:第4册[C].上海:上海古籍出版社,2015.

[11]刘克庄.刘克庄集笺校[M].辛更儒,笺校.北京:中华书局,2011.

[12]王若虚.滹南遗老集校注[M].胡传志,李定乾,校注.沈阳:辽海出版社,2005.

[13]方回.桐江集[M]//顾廷龙.续修四库全书:第1322册.上海:上海古籍出版社,2002.

[14]真德秀.文章正宗[M]//文渊阁四库全书:第1355册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[15]计有功.唐诗纪事校笺:第7册[M].王仲镛,校笺.北京:中华书局,2007.

[16]元结等.唐人选唐诗(十种)[M].上海:上海古籍出版社,1958.