关于空间观念及教学的思考

□董文彬

空间观念是小学数学教学的重要内容,是小学阶段重要的数学核心素养之一。正因为如此,空间观念的培养一直是小学数学教学研讨的重要话题。笔者认为,首先要思考这样几个问题:第一,空间观念的本质是什么?特别是对义务教育阶段的儿童来说,他们空间观念的形成与发展是教出来的吗?先天因素与后天养成哪个重要?第二,空间观念教学中,我们的数学教育能为后天培养起什么作用?如何帮助学生很好地发展空间观念?

一、关于空间观念

1.空间观念的本质是什么?空间观念作为数学学习中重要的核心概念,已经有很多研究。史宁中教授曾明确指出: “空间观念是对空间中物体的位置以及位置之间关系的感性认识。”

关于空间观念, 《义务教育数学课程标准 (2011年版)》是这样界定的: “空间观念主要是指根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体;想象出物体的方位和相互之间的位置关系;描述图形的运动和变化;依据语言的描述画出图形等。”

在对 “什么是空间观念”的论述中,出现频率最高的一个词语是 “想象”。由此可见,空念观念的本质是空间想象力。这种想象力既包含现实世界物体到数学世界图形的数学化过程的抽象,也包含数学化的平面图形到现实世界物体的想象。小学数学中的空间观念还有对空间方位的认识,以及想象和判断物体所在的位置及位置关系。

2.空间观念是 “教”出来的吗?下面以 “北师大版”三年级 (下册)第二单元 “观察物体”第二课时“看一看 (二)”中的一个问题为例 (如下图):

淘气从窗外看到的情景会是下面哪幅图?说说你的理由。

① ② ③ ④

课始,出示情境图和问题后,教师提问: “请同学们先想一想,做出选判断和选择。需要时可与同伴合作,模拟题目中的情景做一做,看看你的选择对不对?”一位学生想了半天,自言自语: “我就是想不出来!”这位学生极不情愿地操作,嘴里嘟哝着:“这回我是选择出来了,可是有什么意义呢?考试的时候会让我模拟操作吗?”课堂巩固环节,学生做一道与此题目类似的课后习题,这位学生又说: “我还是想不出来!”课后,教师也很沮丧: “想也想了,模拟着做也做了,学生独自解决问题时还是想象不出来,我也没办法了!想象力是学生天生的,后天没法培养,空间观念这东西本身就不是教出来的!”也有的教师一声叹息: “空间观念,想说爱你不容易。”

空间想象力是先天具备的还是后天习得的?或者说空间观念是 “教”出来的吗?空间观念既然是一种空间想象力, “想象”这个词似乎与生俱来,也的确因人而异。空间观念有先天的因素,这种先天因素主要是人的一种直观想象能力。有些人的直观想象能力天生要强一些,他们往往能够直观洞察到事物的本质,他们原初的想象和判断往往也能够直接抓住事物的核心,而有些人先天的直观想象能力则要偏弱一些。我们必须承认,学生的直观想象能力的确与先天有关,但也有后天培养的因素。作为教育者,我们要思考的是我们的数学教育能为空间观念的后天培养起什么作用。笔者认为,这种作用主要体现在分析思辨、数学推理与数学表达能力。

二、关于空间观念的培养及教学思考

1.空间观念教学,应当全面而深入地认识其学习载体及阶段性发展区别。在小学阶段,空间观念的培养一般是伴随着对核心概念的本质认识而呈阶段性发展的。比如,小学数学五年级 (下册) “展开与折叠”就是借助正方体与展开图之间对应的关系,完成二维图形与三维图形进行相互间的转化,以培养空间观念。而这里空间观念的发展是伴随对正方体这个核心概念,是在对其本质特征的再认识中进行的。再比如,小学数学五年级 (上册) “轴对称的再认识”就是借助对轴对称这个核心概念的本质认识而发展空间观念的,而这里空间观念是在三年级初步认识轴对称的基础上在第二阶段再认识中进一步发展的。

正是因为空间观念发展的这种阶段性特征,教师只有在教学前提前思考一些重要的核心问题,才能更好地帮助学生培养空间观念。比如,教学五年级 (上册) “轴对称的再认识”一课前,教师就需要思考以下问题:

(1)和三年级相比,五年级的轴对称再认识有哪些变化?需要再认识些什么?如何进行整体把握?

(2)五年级的轴对称再认识,承载的主要教学目标是什么? (知识目标和素养目标)

首先,三年级认识轴对称主要是判断结果,判断一个图形到底是不是轴对称图形,这种判断主要是基于动手操作的实践经验积累的基础上进行的感性判断;而五年级认识轴对称除了判断结果外,还要探究原因,主要从轴对称的特征去探究的理性辨析。比如,为什么菱形和正方形是轴对称图形,平行四边形就不是?菱形和正方形都是四边相等,为什么对称轴条数不一样?其次,三年级对轴对称图形主要是初步的整体认识,轴两边图形一样即可 (对折后能完全重合),五年级还需要对轴对称图形有细致观察,更加注重轴两边图形的点、线、角等构成元素的位置关系。在补全轴对称图形的过程中,能用距离、角度等数学语言量化和描述轴两边的对应点、对应线间的关系。再次,三年级时主要是认识轴对称本身的特点,而五年级还需要从运动 (翻转)的角度再次认识图形,以及图形之间的关联。也就是说,相对于三年级时从静态的角度观察图形,五年级轴对称 (包括平移、旋转)的再认识学习,拓展了观察图形的新角度——从动态的角度观察、认识和深入理解图形。轴对称是学习的具体载体,除了轴对称本身的核心本质特征要理解外,“核心素养——空间观念”的培养是这部分内容承载的重要目标。对轴对称的认识的学习,从三年级到五年级,从操作想象到思维想象,从感性认识到理性探究,学生经历了逐次深入的阶段,空间观念的发展也经历了从建立到深入发展的阶段。然而,这种空间观念的培养,从感性上看容易,从理性上看却很困难。因为从感性上看,学生有与生俱来的对图形结果的平面视觉和模糊感觉;从理性上看,学生需要对图形运动过程的空间想象和数学语言的精准表达,而这些恰恰是需要后天培养的。在教学中,教师只有全面而深入地认识了空间观念的学习载体和阶段性发展的区别,才能更好地培养空间观念。

2.空间观念教学,应当帮助学生在数学活动中积累想象的经验,逐步发展高阶思维。比如 “展开与折叠”一课,认识长方体与正方体的展开图,是小学阶段促进学生空间观念发展的一项重要内容。但是三维图形与二维图形之间的互相转化,对于学生的空间想象能力要求较高,并不是教师给了学生想象的时间,学生就能想象出来的。需要教师将想象的过程进行分解,分层递进,帮助学生在活动中积累想象的经验,逐步发展空间观念。例如,通过操作展开图在立体与平面的转换过程中建立表象,从而实现在不操作的前提下去想象动态折叠的样子形成想象的经验,再通过表达来解释自己想象的结果,从而发展学生的空间观念。

另外,在教学中教师要特别注意在培养学生的高阶思维中发展空间观念。空间想象力就是一种高阶思维,从操作表征到思维表征是学生空间想象力发展的一般途径,但教师切忌在教学中不要一上来就进入动手操作,相比于想象、思辨、推理,动手操作是一种低阶思维,如果用这种操作性的低阶思维代替了想象的高阶思维,学生空间观念的建立和发展必然大打折扣。如前文提到的 “观察物体”的学习活动,不是以“我”为基准,而是以 “他”为基准判断方位或者位置关系。在教学中,教师更应注重让学生先想象观察、猜想思辨、合情推理,必要时再通过模拟场景、动手操作等对之前的高阶思维结果进行验证,以在有条理的数学思考中发展空间观念。

3.空间观念教学,应当基于学情,注重进行充满智慧与挑战的有价值的学习活动设计。空间观念的培养,需要教师基于学情设计有价值的学习活动,这种学习活动应该是充满智慧与挑战的,是一个让学生的学习获得从 “有”到 “更有”的过程。下面以 “轴对称的再认识 (二)”教学为例,简析之。

教学前,对两个班的80名学生进行了前测,前测结果发现98%的学生对于教材 “问题串”中的三个题目都能画对。而在绝大多数学生学前已经 “会”了的前提下,这节课该学什么?对于那些表面会画但实际对问题一知半解的学生,如何达到对轴对称图形本质的深入理解?对于那些已经真正理解了问题本质的学生,如何创设认知冲突发展他们的高阶思维,进而发展空间观念?于是教师在教学中,整合教材资源,改编 “问题串”,重新设计学习活动。

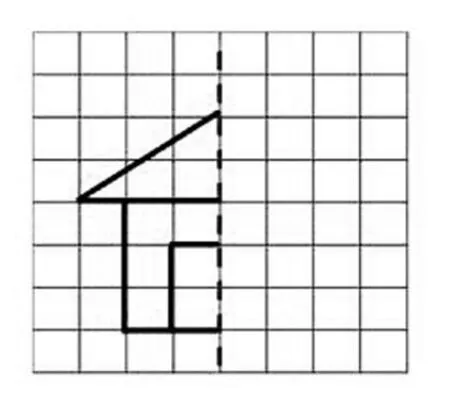

活动一:这是一个轴对称小房子的一半,你能想象出整个房子的样子吗?能画出来吗?

(生先想象,用手比画,片刻,在学习单上画)展示学生作品1:

师:看了这幅图,你有什么感受?

生1:他画得不对。

师:怎么判断他画得不对?

生1:对称轴左右两边的图形必须完全一样,他画得不一样。

生2:房子下面最左边一点到对称轴有2格,而最右边一点到对称轴有3格,格数不同,所以错了。

生3:按照他画的房子,沿着虚线 (对称轴)想象翻折后,两边的图形不能完全重合。

师:那我们一起想象着折一折,如果把虚线左边的图形对折到右边,右边的图形会是什么样?

(生上前边说边画出虚线右边的图形,如下)

师:反过来,如果把虚线右边的图形翻折到左边,左边的图形又会是什么样呢?

(生上前边说边画出虚线左边的图形,如下)

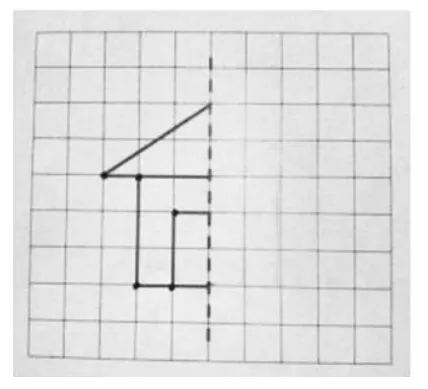

展示学生作品2:

生1:感觉这个画对了。

师:除了感觉外,你怎么知道他画的是对的?

生1:沿着对称轴想象对折后,两边的图形能完全重合。

生2:将对称轴两边图形上的线逐一对应比较,它们到对称轴的格数一样。

生3:也可以先找原来图形上的点,再找和这些点的对称点,注意格数得一样。

师:原来一半的小房子上有很多点,是每个点都要数吗?

生3:不用,只要找一些特殊的点、关键点就行了。

师:哪些点是关键点?

(生上前指,画出原图形上每条线段的端点,共5个点,如下)

师:然后怎样找到它们的对应点呢?比如小房子房檐最左边这个点A的对称点怎么找?

(生上前,根据A点到对称轴是3格,沿对称轴垂直方向向右数出3格,画出对称点A',如下)

师:那其他点的对称点又各自在哪,怎么找呢?

(生上前,根据各点到对称轴的格数分别画出相应的对称点)

生3:再把这些点的对称点依次连线画出来就行了 (如下)。

(总结方法:确定点——到对称轴距离相等——对称点→连线)

从上面的教学片段可以看出,教师让学生先想后画,这个过程及效果完全不能等同于让学生上来就机械地直接画。然后,再借助典型错例,初步对轴对称的特点进行审视,引导学生在头脑中想象着从左到右、从右到左对图形进行翻折运动,这个过程就是帮助学生建立和培养空间观念的过程。最后,通过生生交流,对形状、距离这些图形元素逐渐明晰,启发学生知其然也知其所以然。

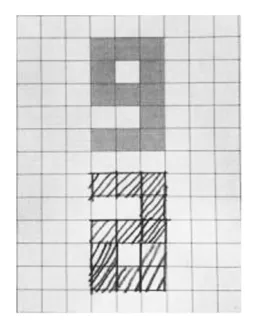

活动二:数字 “9”的轴对称图形可能是什么样?

师:轴对称图形在我们身边非常常见,也很有意思。比如,“上”的轴对称图形是——

生 (众):下。

师:“2”的轴对称图形是——

生 (众): 5。

师:“9”的轴对称图形是——

生 (众): 6。

生1:不对,是反着的 “6”。

生2: 是反着的 “9”。

师:刚才大家还异口同声说是 “6”,怎么想法又变了呢?数字 “9”的轴对称图形到底是什么样呢?

(生想象片刻,在学习单上画)

展示学生作品1:

师:按照他画的结果,想象一下,原来的“9”在哪呢?

生1:左边,哦……不对。

生2:上边。

生3:下边。

生4:上边、下边都有可能。

师揭晓结果 (如下):

生5:哦,原来的 “9”在上边。

在作品1的基础上,同时再展示学生作品2、3:

师:后两种画法行吗?

生6:行。

师:同样,这三种画法都是原来的 “9”在上边,有什么不一样呢?

生6:对称轴的位置不同。

(生上前补画出每幅图的对称轴,如下)

展示学生作品4:

师:再想象一下,原来的 “9”在哪?

生1:左边。

生2:右边。

生3:左边、右边都可能。

师揭晓结果 (如下图):

师:“9”的轴对称图形还有可能是别的样子吗?

生1:我想到还有可能对称轴是斜着的情况。

生2:同意,对称轴斜着画的情况也可以。

师:你们太厉害了,连对称轴斜着的情况都想到了,课后可以试着画画这种情况。

这个学习活动的设计是让学生先想象,再交流,然后才是操作,操作不再是机械的,而是对 “轴对称”数学概念的再反思。这个开放的问题能引起学生对 “轴”的重视 (第一个活动无法达到这个效果),激发学生的多角度数学思考与空间想象,让学生在思维的开阔性中提炼画法,理解数学的核心本质,进而发展空间观念。

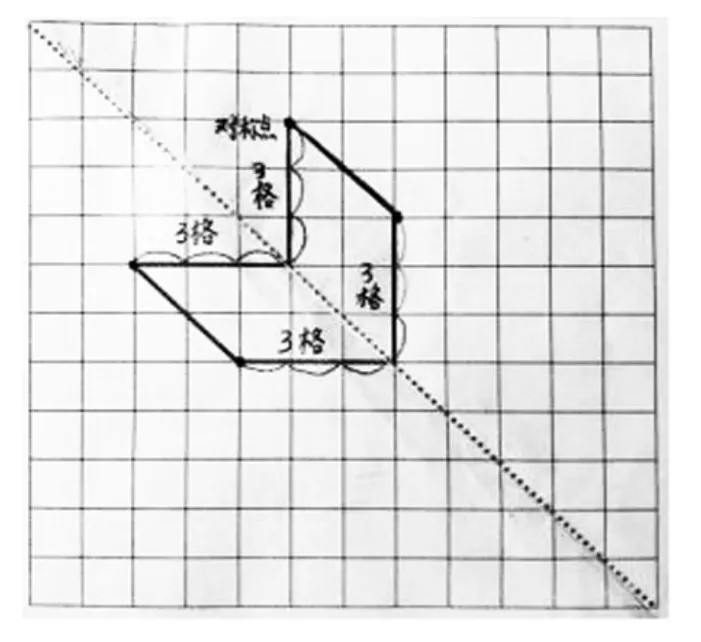

活动三:以虚线为对称轴,试着画出这个图形的轴对称图形。

师:以虚线为对称轴,你能想象出这个图形的轴对称图形吗?试着画一画。

(生想象,在学习单上画)

展示学生作品1:

生1:我是这样画的,图形上面最左边一点到对称轴是3格,沿对称轴向右数出3格,找到它的对称点,图形下面最左边的点到对称轴也是3格,沿对称轴向右也数出3格,这样就找到它的对称点,然后按照原来的图形,把对称点连线就画出来了。

生2:他画错了。它画完后整个图形是个平行四边形,而我们知道,平行四边形不是轴对称图形。

师:还有其他方法吗?知道他画错了?

生3:对称轴是斜的,不能看成竖直的直接画。

生4:想象着沿虚线对折一下,两边的图形不能完全重合。

师:哦,那我们一起在头脑中想象着沿虚线对折一下,完全重合了吗?

生 (众):没有。

师:那么这个图形的轴对称图形到底应该是什么样呢?

生5:问题出在了对称轴的方向上,只要把纸转一下,让对称轴变成竖直方向就好画了。图形最上边一点到对称轴是1.5个格,它的对称点在虚线右边也应该是1.5个格。同样,图形最下边的点到对称轴也是1.5个格,它的对称点在虚线右边还是1.5个格。只不过这里的1格是以小方格的对角线长为标准的(如下)。

师:换个角度观察可帮助我们想象、思考和解决问题。如果不转纸,有办法解决吗?

生6:我是边想象着翻折边画的,把图形沿对称轴翻折过去,最上面这个点是在对称轴往左3格,它的对称点应该从对称轴向上也画3格,同样最下面这点的对称点也是这样找到,然后按照原图形的样子把对称点依次连线,再想着对折验证一下,看对称轴两边的图形能否完全重合。

生7:我是这样想的,图形最上面这条线和对称轴的夹角是45°,它对称过去的线也应该和对称轴的夹角是45°,所以让这条边绕着轴上这个点顺时针旋转2个45°就得到对称后的新边,也就是向上画3格的长度,最下面这条线对称过去也同样这样画,两条对称的线都画出来后,再把这两点连接起来就可以了(如下左图)。而之前那种画法它对称过去那条线和对称轴的夹角是135°了,45°和135°不对称,所以画错了 (如下右图)。

生8:我是先找原图形上的关键点,然后沿着与对称轴垂直的方向画垂直线段,这点到对称轴是1格半,垂直过去它的对称点到对称轴也应该是1格半,下面这点的对称点也是这样画,再把对称点顺次连接起来 (如下)。

这个学习活动的设计是聚焦平行四边形,对称轴也不是水平或竖直的轴。此活动环节聚焦学生的问题,在认知冲突中再次明晰轴对称的本质特征。学生在矛盾争辩的过程中,对轴对称的本质特征有了更深一层的认识,甚至有学生提到了要关注线和轴的角度,对图形的构成元素以及元素之间位置关系对称性的关注,这些正是空间观念发展和培养的重要部分。

综上所述,空间观念的培养不是一件容易的事,也不是一蹴而就的事,又是一件非常重要的事。而无论是对空间观念的审视,还是对空间观念教学的思考,我们都要认识到 “想象”对学生的重要性。我们在 “图形与几何”领域的教学,要基于学生情况、学习内容,多思考、多实践,思行相伴,设计有价值的学习活动,处理好低阶思维与高阶思维的关系,帮助学生更多地积累有关想象的思维活动经验,以促进学生空间想象力的建立和发展,最终指向空间观念这一核心素养的培养。

——从广州一模的一道选择题谈起