行政黑名单制度的法律属性及其控制*

——基于行政过程论视角的分析

范 伟

(武汉大学法学院,湖北武汉430072)

一、问题的提出

现代行政任务拓展与政府职能转变的双重驱动呼唤着行政执法方式的创新与变革,行政黑名单制度便是其典型代表之一。所谓行政黑名单制度,是指行政机关通过对违反法律法规等规定行为的主体设置“不良信息记录”,以一定方式向社会公布,并对其相关行为或权利予以限制的综合监管措施。①遵循学术惯例,若无特别说明,笔者于本文中使用的行政黑名单概念仅指对外公布的行政黑名单。实践中,还存在着一种不对外公布,旨在为行政机关执法联动提供内部共享信息的行政黑名单。相对于传统行政执法方式,行政黑名单制度的“新”体现在以下几个方面:其一,在技术层面上,以互联网广泛应用背景下资讯传播与获取的便利化为契机,采用了“不良信息公布”的信息规制工具,②依照规制目的的不同,信息规制工具可以分为“对信息的规制”和“通过信息的规制”两种具体形态。参见宋华琳:《政府规制的模式选择》(未刊文),转引自朱新力、高春燕:《行政立法中的最好行政》,《行政法学研究》2006年第3期。行政黑名单制度所采用的显然属于后者。实现了成本控制与效率提升的双重跨越;其二,在行政参与层面上,通过对黑名单的公布,使得社会公众以行政相关人的身份参与其中,实现了行政参与模式从“行政机关+行政相对人”向“行政机关+行政相对人+行政相关人”的转变;其三,在内容层面上,发掘出具有强大外在约束力的“耻感文化”,③参见[美]鲁斯·本尼迪克特:《菊与刀》,张弛译,群言出版社2016年版,第199页。通过对违法主体不良信息的公布,使其名誉和信用遭受贬损,从而失去“公众的赞助、国家的信任和社会所倡导的友爱”。④[意]贝卡利亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国法制出版社2002年版,第63页。正是因为这些“新元素”,行政黑名单制度得到了行政机关青睐,并广泛应用于行政执法实践,被称为“行政审批的替代制度”,⑤王克稳:《论行政审批的分类改革与替代性制度建设》,《中国法学》2015年第2期。“文化市场监管中的‘软法’治理工具”,⑥卢超:《文化市场监管中的“软法”治理工具》,《人民法治》2017年第12期。“构建互联网金融信用体系的利器”⑦王晓军:《黑名单机制:构建互联网金融信用体系的利器》,《互联网经济》2015年第11期。。

在实践中表现出的强大生命力的同时,近年来,行政黑名单制度已然陷入了泛化与滥用危机。在“政府信息公开专栏”(国务院门户网站)中,以“黑名单”词条全文检索发现,网络动漫产品黑名单、“地条钢”生产企业和窝点黑名单、公共资源配置黑名单、物业服务企业黑名单、工程建设黑名单、医疗机构黑名单等各种名目、类型的行政黑名单层出不穷。正如胡建淼教授所担忧的那样,“似乎谁都可以设立黑名单制度”。⑧胡建淼:《“黑名单”不能黑列》,《北京日报》2016年2月1日,第14版。在加快推进法治政府建设时代背景下,行政黑名单制度的法治化建构是破解行政黑名单实践中泛化与滥用危机的适当途径。其中,法律属性的界定与明确是不可回避的前置性问题,其直接影响着行政黑名单制度合法性控制机制与权利救济方式的设置。

围绕着行政黑名单法律属性界定,学界展开了激烈的探讨,形成了“行政处罚说”“行政事实行为说”“行政强制说”“行政指导说”“类型化说”的理论争鸣。通过梳理可以发现,既有学说或片面关注“惩戒”行为,将行政黑名单制度界定为行政处罚,或片面着眼于“公布”行为,将行政黑名单制度类比甚至等同于“违法事实公布”,⑨两者都是以行政相对人之不良信息公布为核心要素。或片面专注于“实际效果”,对行政黑名单制度进行类型化提炼,寻求与型式化行政行为接轨。⑩型式化行政行为,“系指已经广受实务、学说所讨论而已经固定化之行政行为,其概念、体系,其体系于其他体系相互间之关系已经大体完备”。参见林明锵:《论型式化之行政行为与未型式化之行政行为》,载翁岳生教授祝寿论文集编辑委员会编:《当代公法理论》,月旦出版公司(台北)1993年版,第341页。既有学说都无法揭开行政黑名单制度之“面纱”,难以实现理论与实践的互动与融和。有鉴于此,笔者拟于本文中以行政过程论为分析工具,对行政黑名单制度作整体与动态的考察,在厘清其法律属性的基础上,提出行之有效的法律控制设想,希冀对行政黑名单制度的法治化建构有所裨益。

二、行政黑名单制度法律属性既有学说之评析

关于行政黑名单制度法律属性的理论争鸣,依照关注重心的不同,可分为关注“惩戒”行为的“行政处罚说”、着眼“公布”行为的诸多学说和专注“实际效果”分类的“类型化说”。无论何种学说,都存在思维片面的先天不足,无法完全揭开行政黑名单制度之“面纱”。从方法论意义上讲,既有学说先天不足之根源,实质上是所遵循研究范式的缺陷,即以传统行政行为形式理论为统领的研究范式无法完全有效地回应实践中新兴的复合型行政活动方式。

(一)关注“惩戒”行为的“行政处罚说”

“行政处罚说”主要侧重于关注行政黑名单制度中“惩戒”行为的制裁效果。如有学者结合其早年间建构的行政处罚形式判断标准和实质判断标准,⑪将行政黑名单制度定性为“行政处罚”,认为行政黑名单属于我国《行政处罚法》第8条第7项所规定的“法律、行政法规规定的其他行政处罚”。其进一步分析认为,相对于警告和罚款,行政黑名单制度的处罚程度更为严厉,其兼具行政处罚学理分类中的精神罚、资格罚和人身罚,黑名单网上公布是精神罚,上了黑名单后被限贷、限购属于资格罚,上了黑名单后被限制出境则属于人身罚范畴。⑫参见胡建淼:《“黑名单”管理制度——行政机关实施“黑名单”是一种行政处罚》,《人民法治》2017年第5期。

将行政黑名单制度定性为“行政处罚”,存在三点不足:其一,从构造模式上看,“行政处罚说”仅是对行政相关人产生制裁效果的评价,忽略了对行政相对人(社会公众)事实参与的评价;其二,从行政过程上看,“行政处罚说”将行政黑名单制度视为单一行政行为,且是对最终行为(惩戒行为)的评价,无法兼顾评价其他过程行为;其三,从实践层面上看,行政黑名单制度中“公布行为”与“惩戒行为”存在时间差,且分别由不同行政机关实施。⑬参见《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》(人社部[2017]16号)第8条、第9条。依“行政处罚说”之观点,“黑名单网上公布”(中间行为)就是“行政处罚”之“精神罚”,这与行政处罚实质判断标准中“最终性”相悖,“行政处罚是一种最终行为,而不是中间行为”。⑭同前注⑪,胡建淼文。

(二)着眼“公布”行为的诸多学说

此类着眼“公布”行为的学说,将行政黑名单制度类比甚至等同于“违法事实公布”。这种类比甚至等同的研究,在既有的相关文献中可以找寻到“证据”,如在行政黑名单制度法律属性界定的文献中涉及对“违法事实公布”的类比分析;⑮参见林沈节:《食品安全重点监管名单的法律性质厘定——基于14个省级地方规范性文件的分析》,《河南财经政法大学学报》2016年第6期。再如有学者将“行政黑名单”作为“违法事实公布”的近似概念,并梳理出其他近似概念如“公布违法事实”“公布违法信息”“违法信息公布”“风险公告”“行政曝光”“公共警告”“行政公告”“公告违法行为”等。⑯参见施立栋:《行政上的公布违法事实活动研究》,浙江大学2012年硕士学位论文,第7页。

通过梳理,着眼于“公布行为”的行政黑名单制度法律属性之既有学说主要包括以下一些。(1)面向行政相对人强制意义上的“行政强制说”,⑰参见章志远:《作为行政强制执行手段的违法事实公布》,《法学家》2012年第1期;王周户、李大勇:《公告违法行为之合理定位》,《法律科学》2004年第5期。当然,这里的“强制”并非法规范意义上的“行政强制”,实际上是一种“间接强制”或者“事实上的强制”。⑱这种“间接强制”或者“事实上的强制”实质上是兼具“制裁”与“管制”属性的行政处分(“管制罚”)。参见廖义男:《行政处罚之基本争议问题》,载我国台湾地区行政法学会主编:《行政救济、行政处罚、地方立法》,元照出版有限公司(台北)2000年版,第281页。(2)面向行政相对人引导与督促意义上的“行政指导说”。⑲参见刘平、史莉莉:《行政“黑名单”的法律问题探讨》,《上海政法学院学报》2006年第3期。(3)面向行政相对人制裁意义上的“行政处罚”之“声誉罚说”。⑳参见章志远、鲍燕娇:《作为声誉罚的行政违法事实公布》,《行政法学研究》2014年第1期。(4)面向行政相关人(社会公众)的“公共警告说”,㉑参见朱春华、罗鹏:《公共警告的现代兴起及其法治化研究》,《政治与法律》2008年第4期。“事实行政行为的公告说”,㉒“行政指导说”。㉓张杰:《我国食品安全“黑名单”的法律定位探析》,《广西政法管理干部学院学报》2016年第5期。(5)法律关系标准下面向行政相对人的“行政强制说”与“行政处罚说”,以及面向行政相关人的“行政事实行为说”。㉔参见施立栋:《论行政机关公布违法事实行为的法律性质》,载姜明安主编:《行政法论丛》(2014年第17卷),法律出版社2014年版,第157-173页。

“公布违法事实”法律属性界定的丰硕成果,对行政黑名单制度之“公布”行为法律属性的明确有所裨益。然而,行政黑名单制度并非完全等同于“公布违法事实”,“公布”行为实质上仅是其阶段性构造中的一部分,故着眼“公布”行为,将行政黑名单制度类比甚至等同于“违法事实公布”所形成的既有学说不可避免带有局限性,无法反映行政黑名单制度之全貌。

(三)专注“实际效果”的“类型化说”

“类型化说”主要专注行政黑名单制度对行政相对人所产生的实际效果。如有学者按照功能定位的不同,将行政黑名单制度分为惩罚性行政黑名单制度、警示性行政黑名单制度、备案类行政黑名单制度和普法类行政黑名单制度,其相对应的法律性质分别为行政处罚、行政指导、内部行政行为和不构成行政行为。㉕参见前注⑲,刘平、史莉莉文。再如有学者依照是否公开和限权将行政黑名单制度分为公开的、限权的行政黑名单制度和不公开的、不限权的行政黑名单制度,其相对应的法律属性分别为法律责任和监管手段(防范措施)。㉖参见张佳宇:《经济法语境下黑名单制度滥用的法律规制——基于案例的整理与研究》,《中南大学学报(社会科学版)》2016年第4期。当然,有学者在评析该分类标准及法律属性时认为,“将法律性质界定为法律责任,本质上是一种法律制裁,属于行政处罚范畴”。㉗同前注⑮,林沈节文。

专注“实际效果”所形成的既有学说,存在两点不足:其一,仅评价行政黑名单制度对外发生法律效果的行为,无法兼顾对其他过程性行为的评价;其二,仅评价行政黑名单制度对行政相对人产生的影响,遗漏了社会公众作为行政相关人参与其中的事实,忽略了对社会公众产生影响的评价。

(四)症结所在:行政行为形式理论研究范式之缺陷

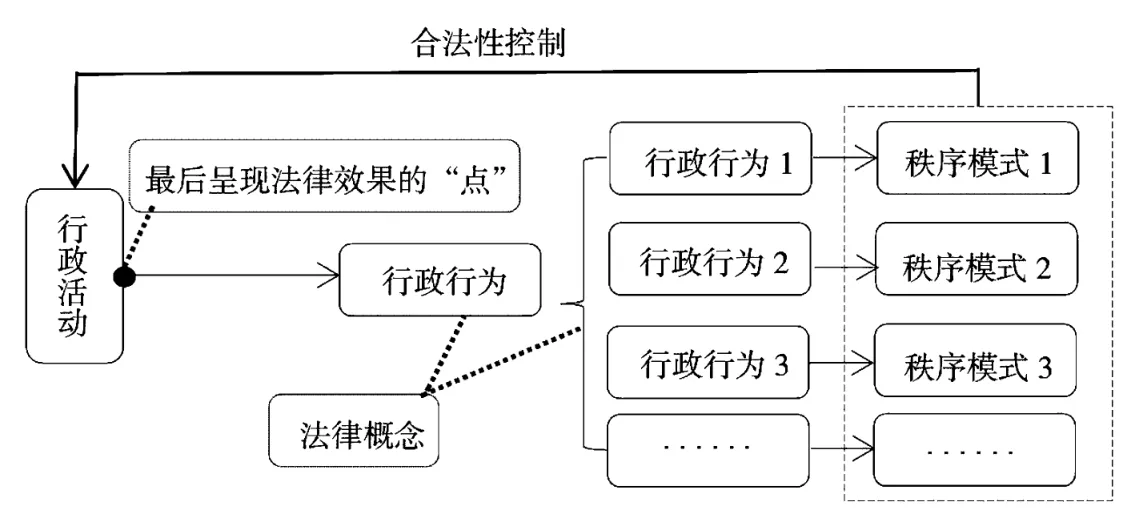

从方法论意义上讲,行政行为形式理论研究范式的内在缺陷是既有学说不足的症结所在。既有学说遵循的研究范式,实质上是以行政行为形式理论为中心的两个向度:(1)正向层面上,对该理论为基础建构起来的,趋于完备的“行政行为库”与“秩序模式库”的依附与仰赖;(2)反向层面上,就某一新型行政活动方式,抽离出作为核心要素的“最后呈现法律效果”之“行政行为”,进行概念解释(学)的类型化提炼,与既有的“行政行为库”进行比对,㉘该种“比对”体现为行政行为形式理论的“内存功能”。参见[德]施密特·阿斯曼:《秩序理念下的行政法体系建构》,林明锵译,北京大学出版社2012年版,第278-279页。进而“事半功倍”地找寻出成熟的行政行为秩序模式。

行政行为形式理论以确保行政活动的合法性为宗旨和价值归依。具体来说,其基于法概念技术的方便性,㉙这种法概念技术是指以奥托·迈耶提出的“行政行为”概念为核心建构而成的法概念系统。参见[德]奥托·迈耶:《德国行政法》,刘飞译,商务印书馆2013年版,第99-111页。于纷繁的行政活动中,确定“给予个人停留,以及担保其去向”的“点”,㉚Verwaltungsrecht,Bd.1,S.92 f.转引自前注㉘,[德]施密特·阿斯曼书,第279页。这个“点”通常表现为行政活动过程中最后阶段,或者说是“直接发生法律效果的行为”。参见前注㉘,施密特·阿斯曼书,第279页。通过厘清基本单位(行政行为)的概念与外延、容许性与适法性要件以及法律效果等问题,以实现依法行政和公民权利之保障(参见图1)。㉛参见赖恒盈:《行政法律关系之研究——行政法学方法论评析》,元照出版有限公司(台北)2002年版,第53页。然而,随着现代行政任务的不断拓展,行政活动发生了回应型变革,置于传统行政行为形式理论研究范式下的法律属性界定,也面临着诸多困境。

图1 行政行为形式理论的建构逻辑

其一,“行政行为库”难以涵盖所有的行政活动。“行政行为形式理论,系藉由型式化以保障法治国家之规律。”㉜同上注,赖恒盈书,第65页。换句话说,“行政行为库”的生成及完备有赖于行政行为形式理论导向下对所有行政活动进行“类型化”提炼的程度。在现代行政国家兴起的背景下,行政任务不断拓展,在承担着消极秩序维护任务之余,更不断地向公共服务提供等积极方面延伸,由此产生的诸如约谈、保证等事实类行政活动将难以被“类型化”提炼并分配至“行政行为库”中。正如有学者所言,“在行政事实逐渐充斥国家活动,此种体系建构的缺憾自然日益明显且严重”。㉝

其二,截取“最后呈现法律效果”之行为难以完全涵盖行政活动的全貌。以此对照行政黑名单制度就会发生以下问题。第一,“点”无法完全反映“面”。即便是截取最具代表性的,且能够基本反映行政黑名单制度的“直接发生法律效果”之行为,其本质上也无法涵盖整个行政黑名单制度的全貌,而仅仅是理论上的“等于”,或者是一种无限接近的趋向。第二,“直接”无法完全反映“间接”,“静态”无法完全反映“动态”。行政黑名单制度本质上是从“间接效果”经过不断发展,累积成“最后法律效果”的一个动态的过程。第三,“法律效果”无法反映“全部效果”。行政黑名单制度所产生的效果实质上包含着“法律效果”和“事实效果”,仅仅依靠“法律效果”作为评价依据,周延性略显不足。

其三,“概念解释(学)”下的“行政行为”难以一一对号入座。概念解释无论采用何种解释方法都不可避免地带有解释者的主观意志。关于行政黑名单制度法律属性的既有学说中,例如面向行政相关人的“行政事实行为说”中存在着“行政指导说”“公共警告说”“事实行政行为的公告说”三种解释;又如行政黑名单制度对行政相对人所形成的“强制”是否等同于行政强制法规范意义上“强制”,存在着“行政强制说”和“行政指导说”两种解释;再如行政黑名单制度对行政相对人产生的“制裁效果”,经济法学者认为是“法律责任”,行政法学者则认为是“行政处罚”。

综上所述,作为一项新型行政活动方式的行政黑名单制度,对其法律属性的界定,一味地遵循以行政行为形式理论为统领的研究范式,或忽略了行政黑名单制度的阶段性构造,或忽略了事实效果指向的行政相关人(社会公众),无法完全揭开行政黑名单制度之“面纱”。因此,行政黑名单制度的法律属性界定之课题须引入新的分析工具或研究范式。

三、行政过程论研究范式下行政黑名单制度法律属性之厘定

(一)行政过程论研究范式之提倡

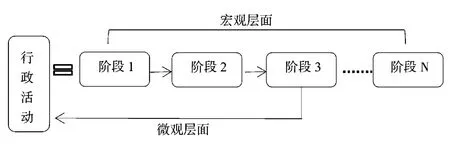

行政过程论发端于“二战”后的日本,是两大法系碰撞与融合下的产物。㉞参见杨建顺:《日本行政法及行政法学的历史发展及其特色》,《法学家》1998年第4期。作为研究范式的行政过程论旨在破解新型行政活动在传统行政行为形式理论分析框架下的合法性控制不足之难题,主张对行政活动作整体与动态的考察。具体来说(见图2),在宏观层面上,其强调行政活动的阶段性构造,认为行政活动是由多个行政方式与法律关系连锁构成的,㉟参见[日]塩野宏:《行政過程総說》,熊川一郎、塩野宏、園部逸夫编:《現代行政法大系2行政過程》,有斐閣1983年版,第28页,转引自江利红:《行政过程论研究——行政法学理论的变革与重构》,中国政法大学出版社2012年版,第138页。这种连锁表现为目的上的单一性、时间上的连续性、关联上的紧密性;在微观层面上,行政活动中的各个行政方式在整个行政目的下也具有特殊的法律意义,须给予相应的法律控制。㊱参见周佑勇:《作为过程的行政调查——在一种新研究范式下的考察》,《法商研究》2006年第1期。

图2 作为研究范式的行政过程论之逻辑结构

就行政黑名单制度法律属性界定之课题而言,将其置于行政过程论分析框架下,一方面,依照行政活动的一般运行逻辑进行阶段化切割与梳理,旨在从宏观层面还原行政黑名单制度之全貌;另一方面,将阶段性的行政方式置于整个行政目的中研判,旨在从微观层面揭开行政黑名单制度之“面纱”。

需要说明的是,笔者对行政过程论研究范式之提倡,并非对传统行政行为形式理论的完全抛弃,亦非在研究范式上对行政过程论的独占使用。在行政黑名单制度法律属性的具体分析中,仍须辅之以类型化思维和法律关系理论。就前者而言,借用行政过程论进行具体分析的过程中,须对实践中行政黑名单制度不尽相同的客观实际予以正视,进行形式上的分类梳理;就后者而言,鉴于行政黑名单制度中社会公众的实际参与,需要兼顾“行政机关与行政相关人(社会公众)”以及“行政机关与行政相对人”的双重法律关系。㊲相关问题研究中,已有学者采用了“法律关系理论”的分析工具,笔者于本文中对此不再赘述。参见前注㉔,施立栋文。

(二)行政黑名单制度阶段性构造之分析

置于行政过程论研究范式下的行政黑名单制度阶段性构造之分析,是厘清其法律属性的关键性环节。通过对规范性文件的梳理,作为复合型行政活动方式的行政黑名单制度实际上包含“拟列入行为”“列入行为”“公布行为”“惩戒行为”四种过程行为。阶段性构造的分析,须结合具体的规范性文件对上述过程行为逐一研判。

1.拟列入行为

拟列入行为,是指行政机关作出列入黑名单决定之前的行政活动总称。从时间跨度上讲,拟列入行为始于列入黑名单法定事由发生之时,终于列入黑名单决定作出之前。拟列入行为在性质上属于列入行为的准备行为。依照“是否有当事人参与”和“拟列入行为与列入行为是否为同一行政机关实施”,可对该行为作进一步划分和分析。

其一,“是否有当事人参与”标准下,拟列入行为在行政程序上可分为指向行政机关的“内部行政程序”和指向当事人的“外部行政程序”。就前者而言,表现为行政机关对违法信息的收集,是否要列入黑名单的酝酿、讨论等;就后者而言,表现为行政机关与当事人的“沟通”过程,如《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第6条规定:“应当提前书面告知,听取其陈述和申辩意见。”

其二,“拟列入行为与列入行为是否为同一行政机关实施”标准下,由不同行政机关实施的拟列入行为在行政法学理论上可定性为“多阶段行政行为之前阶段行为”。所谓多阶段行政行为,是指一个行政行为在内部表现为由两个以上的行政机关完成,在外部只能由一个行政机关作出。也就是说,多阶段行政行为旨在形成一种“多机关、一(外部)程序、一处分”的程序构造,且复数机关之间的关系为“内部程序”。㊳参见李建良:《论对阶段行政处分与多阶段行政程序之区辨——兼评“最高行政法院”96年度判字第1603号判决》,《中研院法学期刊》(台北)2011年第9期。实践中,“安全生产黑名单”制度中的拟列入行为便是典型的“多阶段行政行为之前阶段行为”,根据《生产经营单位安全生产不良记录黑名单管理暂行规定》第5条的规定,地方各级安全监管部门将纳入黑名单的单位信息逐级上报至国家安监局,该行为即属“前阶段行为”。由同一机关实施的拟列入行为与列入行为的黑名单制度(如“严重违法失信企业名单”)㊴参见《严重违法失信企业名单管理暂行办法》(2015年12月30日国家工商行政管理总局令第83号公布)第2条、第6条。,则不能定性为“前阶段行为”。

2.列入行为

列入行为,是行政机关将当事人及其不良信息列入“黑名单”的行政活动总称。在实践中,列入行为多数情况下表现为“列入决定”。例如,《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》第6条规定:“核准无误的,应当作出列入决定。”再如,《上海市食品药品严重违法生产经营者与相关责任人员重点监管名单管理办法》(2016年修订)第11条第2款规定:“市食品药品监管局局务会审议决定后,作出是否纳入食品药品重点监管名单的决定。”

“列入决定”在性质上属于具体行政行为,符合具体行政行为的所有构成要件(行政权能的存在、行政权的实际运行、法律效果的存在和表示行为)。㊵参见姜明安主编:《行政法与行政诉讼法学》,北京大学出版社、高等教育出版社2015年版,第185-191页。“列入决定”符合前两项构成要件应无疑义,需要论证的在于后两项。首先,“法律效果的存在”之要件,指具体行政行为能够发生直接法律效果,具体包括:(1)“对权利与(或)义务产生规制作用”;㊶许宗力:《行政处分》,载翁岳生编:《行政法(上册)》,中国法制出版社2002年版,第606-607页。(2)该作用或效果的产生受行政机关的意思表示所支配。㊷参见汪厚冬:《论行政法上的意思表示》,《政治与法律》2014年第7期。就“列入决定”而言,其客观上给当事人带来了义务(负担),且该效果的发生受行政机关意思表示的支配。因此,“列入决定”符合“法律效果的存在”之要件。其次,“表示行为”之要件,指行政机关的意志需要“通过语言、文字、符号或行动等行为形式表示出来,并告知行政相对人”。㊸叶必丰:《行政行为原理》,商务印书馆2014年版,第156页。就“列入决定”而言,其以决定的形式表示和固定,且以一定的方式使当事人知晓,如《郑州市社会组织黑名单和异常名录管理办法》第10条规定:“作出将社会组织列入黑名单和异常名录的决定后,应当告知社会组织。”因而“列入决定”符合“表示行为”之要件。

需要说明的是,实践中有少数列入行为并非以“列入决定”的形式而存在,此时当事人对自己被载入黑名单的事实并不知情,“列入行为”需要与“公布行为”合并才能发生法律效果。该情形下的“列入行为”仅为内部行政行为。

3.公布行为

公布行为,是指行政机关将载有当事人及其不良信息的“黑名单”以一定的方式对外公布的行政活动总称。公布行为在性质上属于行政事实行为,依照公布对象的不同,可从社会公众和当事人两个层面展开具体分析。

其一,在社会公众层面,面向社会公众的公布行为性质上属于行政事实行为。行政机关搜集的关涉当事人的不良信息属于《政府信息公开条例》第9条第1项、第2项和第4项规定的应当主动公开的政府信息,即“涉及公民、法人或者其他组织切身利益的”“需要社会公众广泛知晓或者参与的”以及“其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的”信息,其中,2016年发布的《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》属于第4项兜底条款中的“国家有关规定”。若当事人之不良信息的危险程度较高,公布行为便具有警示的意涵,㊹可进一步定性为“公共警告”。

其二,在当事人层面,将面向当事人的公布行为定性为行政事实行为,需要解决两个问题(或质疑)。第一个问题是公布行为客观上造成了当事人名誉和信用的贬损,为何不定性为具体行政行为(“行政处罚”之“声誉罚”)。第二个问题是,如前所述,列入行为在实践中存在着少数非以“列入决定”而呈现的情形,那么,该情形下的公布行为应当如何定性或者应当具有何种行政法上的意义。

就第一个问题而言,公布行为客观上造成了当事人名誉和信用贬损应无疑义,然而问题的关键在于该效果是否为法律效果,㊺是否有法律效果也是行政事实行为与具体行政行为的本质区别。参见陈春生:《事实行为》,载翁岳生编:《行政法(下册)》,中国法制出版社2002年版,第833-837页。更进一步说,行政机关对该效果的发生是否存在意思表示。㊻参见吴庚:《行政法之理论与实务》,中国人民大学出版社2005年版,第285-286页。笔者认为,行政机关对不良信息的公布,仅是执行法律法规规定(主动信息公开)的行为,其主观上不具备为当事人发生、消灭、变更、撤销权利与(或)义务的意思表示。当事人名誉和信用贬损的发生,不受行政机关意思表示支配,也非行政机关所期待。因此,公布行为应当定性为行政事实行为。

进一步而言,实践中公布行为对于当事人还会发生督促或者“强制”(借助向社会公布的舆论压力)其履行行政法上的确定义务之实际效果,其性质仍属行政事实行为,在学理上可进一步定性为“行政指导”或者“事实上的行政强制”。

就第二个问题而言,列入行为非以“列入决定”而出现情形下的公布行为,除具备上述客观效果外,实际还担当着向当事人告知其被载入黑名单事实的重任,其性质应为外部行政行为,属于行政事实行为。该情形下,若当事人以其权利受损为由提起行政诉讼,因载入黑名单的内部行政行为同时具备了外部效果和行为效果,㊼参见徐键:《论多阶段行政行为中前阶段行为的可诉性——基于典型案例的研究》,《行政法学研究》2017年第3期。法院应当受理。此外,根据《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》,若相对人以公布行为侵犯其个人隐私为由提起行政诉讼,法院也应当受理。

4.惩戒行为

惩戒行为,是指将载入黑名单的事实通报给其他行政机关,并对行政相对人采取联合惩戒。黑名单制度之惩戒行为应定性为行政处罚,属于我国《行政处罚法》第8条第7项所规定的“法律、行政法规规定的其他行政处罚”。若当事人被限制参与政府项目招标投标、被限制贷款等,学理上应属于“资格罚”;若当事人被限制出境,则应定性为“人身罚”。

(三)小结:法律属性之厘定

借助行政过程论研究范式下的阶段性构造分析,行政黑名单制度之法律属性已趋于明朗。行政黑名单制度本质上是多种行政机关实施的,由“拟列入行为”“列入行为”“公布行为”“惩戒行为”四种过程行为组成的复合型行政活动方式。其一,拟列入行为是列入行为的准备行为。其中,有当事人参与的程序属于外部行政程序;经由其他行政机关作出列入决定的信息传递、汇报行为属于多阶段行政行为之前阶段行为。其二,以列入决定呈现的列入行为属于具体行政行为,以非列入决定呈现的列入行为属于内部行政行为,待当事人之不良信息公布后(内部行政行为外部化),方可纳入司法审查的范围。其三,面向社会公众的公布行为属于行政事实行为,若当事人之不良信息危险程度较高,可进一步定性为“公共警告”;面向当事人的公布行为应定性为行政事实行为,但其客观上可能会造成信誉信用贬损、督促或间接强制履行行政法上确定义务的事实效果。其四,惩戒行为应定性为行政处罚,学理上属于“资格罚”和“人身罚”。

四、对行政黑名单制度的法律控制

行政黑名单制度本身具有侵益属性,例如作为过程性的公布行为和惩戒行为存在着侵犯行政相对人与(或)行政相关人(社会公众)的现实可能性。㊽公布行为旨在对不良信息公之于众,正如日本学者塩野宏所述,“关于个人信息的处理如果欠缺适切性的话,就会发生不当的侵害个人的权利利益的事情”。参见前注㉟,塩野宏书,第231页。故行政黑名单制度不能游离于法治之外被任意地创设与实施,应当在行政过程论的指引下构筑一个系统性的法律控制机制,具体包括创设准据、适用范围、程序规范和救济机制建立四个方面。

(一)依据控制:行政黑名单制度的创设准据

创设失范之矫正,是行政黑名单制度面临的首要难题。实践中,行政黑名单制度的创设较为混乱,有的具有国家法律的明确依据,如依据我国《环境资源保护法》第54条第3款的环保黑名单、依据我国《安全生产法》第75条的安全生产黑名单等;有的具有行政法规的依据,如依据我国《营业性演出管理规定》第49条第1款的表演者黑名单;有的具有规章的明确规定,如严重违法失信企业黑名单、拖欠农民工工资黑名单等。㊾创设严重违法失信企业黑名单制度的依据是《严重违法失信企业名单管理暂行办法》(2015年12月30日国家工商行政管理局令第83号公布)。创设拖欠农民工工资黑名单制度的依据是《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》(人社部[2017]16号)。正是这种创设失范导致行政黑名单制度陷入了泛化与滥用危机。

行政黑名单制度应当以“法律、行政法规”为创设准据。首先,从整体视角看,作为复合型行政活动方式的行政黑名单制度具有侵益属性,其创设应当受到我国《立法法》第8条(由法律制定)和第9条(由行政法规制定)的约束。其次,从过程视角看,行政黑名单制度之惩戒行为性质上是行政处罚,属于我国《行政处罚法》第8条第7项的“其他行政处罚”,因此行政黑名单制度的创设应当与行政处罚种类的创设依据协调、衔接,即由法律、行政法规制定。当然,在遵循“法律、行政法律”创设准据的基础上,为保证施行效果,可以通过规章、行政规范性文件的形式对其作进一步细化。

(二)内容控制:行政黑名单制度的适用范围

若创设准据之控制旨在破解形式合法性欠缺之难题,适用范围之控制则应当置于更高标准的实质合法性框架中进行,即在遵循合法律性的基础上,着重对合理性的追求。㊿有学者将“合法律性”与“可接受性”界定为实质法治的判断标准。参见沈岿:《因开放、反思而合法:探索中国公法变迁的规范性基础》,《中国社会科学》2004年第4期。行政黑名单制度在实践中应用的广度和深度,一定程度上取决于其适用范围的宽窄程度。反之,如果对适用范围不加控制,则可能致使行政黑名单制度陷入泛化与滥用危机。对行政黑名单适用范围的控制,可以从适用条件和适用对象两个层面具体展开。

其一,依照运行过程的不同,行政黑名单制度的适用条件包括纳入黑名单的条件、公布的条件和惩戒的条件。实践中,因缺乏过程性思维,适用条件的设置过于宽泛,且三者之间缺乏必要的层次区分。笔者建议,适用条件之控制应综合考量当事人行为违法程度和行政黑名单制度不利后果的严重程度两个因素,就前者而言,应当将尚未达到违法标准情形(如受道德谴责的行为、市场能自我调控的行为)排除在适用条件之外;就后者而言,与列入行为相比,公布行为和惩戒行为对行政相对人产生的不利影响更为严重,故对公布的条件和惩戒条件应当采取更为严格的控制。

其二,依照对象的不同,行政黑名单制度实际包含着作用于自然人和作用于组织两种情形。目前的实践中,行政黑名单制度适用范围并未因对象的不同而作相应的区分。从立法保护上看,与组织信息相比,自然人信息的保护条件更为严格,如搜集自然人信息应以自然人同意为前提,且不得搜集自然人的收入、存款、有价证券、商业保险、不动产的信息和纳税数额信息,禁止搜集自然人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史等信息。参见《上海市社会信用条例》第14条。从权利的类型及重要性上看,专属于自然人的人格尊严权处于权利体系的核心圈,原则上不得限制,除非存在更为重要的利益,且必须有严格的克减条件。有鉴于此,行政黑名单制度适用范围的控制应体现自然人与组织的区分,且对自然人应采取更严格的标准。

(三)过程控制:行政黑名单制度的程序规范

法治的实现离不开规范的程序。程序是连结法律决定从幕后走向前台的纽带,“决定了法治与恣意的人治之间的基本区别。”Justice W illiam O.Douglas’s Comment in Joint Anti-Fascist Refugee Comm.v.M cgrath,see United States Supreme Court Reports(95 Law.Ed.Oct.1950 Term),The Lawyers Cooperative Publishing Company,1951,p.858.转引自季卫东:《法治秩序的建构》,中国政法大学出版社2000年版,第3页。可见,行政黑名单制度的程序性控制意义非凡。如前所述,行政黑名单制度是以一定程序安排将四种阶段行为(拟列入行为、列入行为、公布行为和惩戒行为)连结一体的复合型行政活动方式,因此其程序性控制,既要从宏观层面把握各阶段行为之间的程序规范,又要从微观层面考量单个阶段行为的程序规范。就行政活动合法性以及相对人权利保护的重要程度而言,其应当着重体现在以下四个方面。

其一,事先告知相对人,并听取其陈述和申辩意见。实践中,并非所有的规范性文件都规定了在纳入黑名单前必须事先告知相对人的程序性规定。此外,对外公布前应当告知相对人的程序性规定在既有的规范性文件中鲜有提及。笔者认为,基于正当程序的要求,以及充分保障行政相对人知情权的双重考量,在列入黑名单前、对外公布前以及联合惩戒前都应当告知相对人,并认真听取其陈诉与申辩的意见。

其二,行政决定送达相对人,并告知其救济权利与途径。行政黑名单制度包含着三种终局意义的阶段行为,即以“列入决定”呈现的列入行为、公布行为和惩戒行为。笔者认为,基于行政行为合法性的要求,送达相对人程序合法的构成要素之一,“是(具体)行政行为的一个刚性要件”。参见关保英:《论具体行政行为程序合法的内涵与价值》,《政治与法律》2015年第6期。以及行政相对人权利保障的需要,应当将正式的决定送达相对人,并告知其救济权利、相应的救济途径及截止期限。

其三,听证程序。行政黑名单制度中的惩戒行为在性质上是行政处罚。从我国《行政处罚法》第42条(听证制度的适用范围)的字面上看,作为“资格罚”“人身罚”的惩戒行为不符合听证的要求。不过,听证程序的适用范围的扩大在学界已达成共识,有学者认为听证制度“应以有可能严重侵犯个人合法权益和合法期待的‘不利行政行为’、部分拒绝许可申请的行政行为为主要适用范围”。马怀德:《论听证程序的适用范围》,《中外法学》1998年第2期。且得到了最高人民法院的确认。因此,应当赋予被告知要列入行政黑名单的行政相对人申请听证的权利,即在作出惩戒行为前告知相对人有申请听证的权利,若当事人申请听证,应当组织听证。

其四,中止性程序。鉴于黑名单制度公布范围的广泛性,以及惩戒程度的严重性,倘若行政机关错误地将行政相对人列入黑名单,势必对行政相对人造成不可逆转的精神伤害和经济损失(如失去招投标资格、禁止贷款等)。笔者建议,经由行政相对人提出申请,且行政机关基本认可的情形下,可决定暂时性的撤回黑名单的公布,中止惩戒措施,待行政机关核实所有事实后再行作出最终决定。

(四)结果控制:行政黑名单制度的救济机制

“有权利必有救济”的权利救济理论是对行政行为设定救济制度的理论依据。参见林莉红:《中国行政救济理论与实务》,武汉大学出版社2000年版,第8页。经由权利保障的路径,建立全面覆盖且行之有效的行政黑名单制度救济机制,是对其结果上的控制。行政黑名单制度的救济既包括异议、行政复议等行政机关内部救济机制,又包括外部的司法救济机制。对此,笔者于本文中重点探讨司法救济机制,并依照行政过程论的指引,分别对拟列入行为、列入行为、公布行为和惩戒行为四种阶段性行为进行分析。

其一,如前所述,虽然拟列入行为中存在着旨在事先告知相对人,并听取其陈述与申辩意见的外部行政程序,但其本质上是列入行为的准备行为,尚未对当事人的权利与义务产生实际影响,依照行政成熟理论,拟列入行为应当排除在司法审查范围之外。

其二,如前所述,列入行为包括有“列入决定”和无“列入决定”两种情形。就有“列入决定”的列入行为而言,其性质上是具体行政行为,按照我国行政诉讼法受案范围的规定,应当纳入司法审查的范围;就无“列入决定”的列入行为而言,其性质上是内部行政行为,应当排除在司法审查范围之外。

其三,如前所述,公布行为可分为面向当事人的公布行为和面向社会公众的公布行为。就面向当事人的公布行为而言,学理上其性质属于行政事实行为,应排除在司法审查之外,但存在例外的情形,如根据《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第1条的规定,若当事人以公布行为侵犯其个人隐私为由提起行政诉讼,法院应当受理。再如,根据我国《行政诉讼法》第12条(受案范围)第8款的规定,若当事人以公布行为侵犯其名誉权等人身权利为由提起行政诉讼,法院则不得拒绝审判。就面向社会公众的公布行为而言,学理上其性质属于行政事实行为,因不存在上述两种例外情形,应当排除在司法审查范围之外。

其四,惩戒行为性质上是行政处罚,学理上属于“资格罚”“人身罚”,根据行政诉讼受案范围的规定,其应纳入司法审查范围。同时,法院经审查认定惩戒行为“显失公正”的,可根据我国《行政诉讼法》第77条直接作出变更判决。

五、余 论

在迈向新时代的社会治理进程中,行政黑名单制度担当着社会信用体系建设的重任,正如李克强总理在2014年《政府工作报告》中指出的:“建立黑名单制度,让失信者寸步难行,让守信者一路畅通。”行政黑名单制度的建立与实施应当在法治的框架下前行。行政行为形式理论研究范式下的法律属性既有学说都存在关注片面的不足,无法完全揭开行政黑名单制度之“面纱”。行政过程论研究范式的引入与提倡,可以实现对既有学说缺憾的回应与矫正。置于行政过程论研究范式下的行政黑名单制度可以被切割成拟列入行为、列入行为、公布行为和惩戒行为四种阶段行为,进而可以分别进行法律属性的界定和合法性控制。当然,笔者于本文中仅是初步地探讨了行政黑名单制度合法性控制与权利保障的问题,诸如如何与既有的行政执法方式共融,如何保障行政黑名单制度的实际效能,以及如何实现行政黑名单制度合法性与最佳性平衡共进等课题,仍有待进一步研究。