精选巧问让学生提高解题能力

黄其添

关键词:物理习题课;有效问题;解题能力;一题多解;一题多变

中图分类号:G633.7

文献标识码:A

一、精选习题,带学生跳出题海

在新授课掌握新知识的基础上,进一步提高学生思维和解题能力是习题课的核心任务。在实际的教学中,不少学生在新授课上初步掌握了所学的概念、规律,但是在理解方面往往只是表面的、片面的、孤立的,导致做题目时不知从何下手。个别学生认为只要大量做题、重复做题,这种情况就会改善,导致学生整天泡在题海中。不论这种做法收效如何,就从学习时间、学生身心健康、学习兴趣、思维发展等方面来说也是不可取的,所以教师必须帮助学生从题海中解脱出来。题海无涯,要想上好习题课,教师必须跳进题海,学生才能跳出题海。所以为了减轻学生的负担,教师根据教学需要,对题目要有所取舍、有所鉴别,所选的题目要具有以下的性质:

1.目的性

目的性是指上习题课时要有明确的目标,要明确通过解题训练使学生巩固哪些物理知识、训练哪些方面的能力、达到怎样的效果。一般来说,在选题和编题上要针对教学大纲、教材和学生的实际情况,要突出重点和难点,要在学生学习的薄弱环节下功夫。例如,机械效率的计算是学生的一个难点,但在新授课后就训练较复杂的综合题,反而不利于学生对机械效率的理解和掌握,而应以初步记忆、理解机械效率的概念为目标,主要进行一般难度的训练。在进入复习阶段时,习题训练就要以培养学生灵活运用所学的全部知识解决综合性问题为目的,旨在通过具体的综合解题训练,使学生将所学的知识系统化。

2.典型性

典型性是指题目在内容或解题方法上都具有代表性,能反映重点概念和规律的本质及其特征。在习题课中,要针对物理知识中的重点、难点和学生易混淆、易犯错的内容,通过典型题目的训练,使学生加深对物理知识的理解,掌握分析及解决这类题目的方法。

例1,将一杯冰水混合物放到0℃的房间里,下列说法中正确的是( )

A.因为冰的熔点是0℃,所以冰可以全部熔化

B.因为水的凝固点是0℃,所以水可以全部凝固

C.水不能结冰,冰也不能熔化

D.条件不足,无法确定

分析:冰熔化,需要吸热,水凝固,会放热。这里的冰水混合物的温度是0℃,房间环境也是0℃,所以冰水混合物与环境之间没有热传递,也就是既不吸热与不放热,所以水不结冰,冰也不熔化。C对。

大多数的学生往往由于对熔化和凝固的本质、条件和热传递的规律没有全面地理解,而错误地认为只要时间足够长,杯中的水迟早会凝固。这恰恰暴露了学生对凝固概念和热传递规律理解的不透彻。这样,通过一些有代表性、典型性题目的训练,使学生在不断总结经验教训的基础上,对物理知识的理解会逐步完善,对分析、解决问题的方法也会逐渐掌握。

3.多样性

习题课的训练过程需要一定量的习题,这些习题根据不同的教学内容、学生学习的具体情况及学习时间,要有多样性。多样性第一是指编选习题时,难度要由浅入深,不能忽略基础知识的题目,不能盲目地为应付各种考试,而编选高、难、深、偏题,这样不利于学生更好地学习物理知识。对综合性较强的题目,一般采取分步设问的方式分解难度,让学生由浅入深,领略成功的喜悦,增强解题的信心。第二是指习题类型要多,编选的习题尽量以选择题、填空题、作图题、计算题、实验题等不同题型交替出现,减少做题时的枯燥感,和避免出现思维上的机械重复,但在少而精的基础上习题的数目不能过多,要切实把学生从“题海”中解放出来。

二、有效设问,让学生提高解题能力

1.精心设问,体现教师为主导

素质教育要求教师的课堂教学,必须做到以“学生为主体,教师为主导”,课堂上教师的启发引导可使学生获得刺激信息,形成探究欲望,主动地投入课堂学习中,从而获得较为理想的教学成效。

在课堂上,教师出示题目之后,要沉得住气,留给学生足够的时间审题思考,以充分展示学生的思维过程。如果教师一出完题就急于启发,是不能取得实效的。因为,此时多数学生还处在阅读和理解之中,思维尚未开始详细地分析解题思路,这时提前启发,实际上剥夺了学生思考的权利,使学生丧失了分析能力的锻炼机会,同时也将学生的一些错误思路完全堵死,把学生逼上正确的轨道,掩盖了学生的错误,禁锢了学生的思维。因此上习题课时,教师要沉得住气,善于通过问来探清学生的虚实,揣摩学生的心理和思维动向,以便准确把握启发的时机和着眼点。教师要先通过有点拔作用的问题,让学生明确题目的问题及解决问题的思路。提問时,教师要善于把题目分解为一系列环环相扣的问题,按思维的进程面向全体学生依次提出,分别由不同的学生作答,由审题寻找突破口,依次展开过程分析、规律选用、方程列出、结果讨论等。这时要鼓励学生发表自己的见解,既讲正确也讲错误,既讲常规方法也讲技巧捷径。通过学生回答或板演,教师准确发现了学生在知识理解、方法运用等方面的成绩和不足,要给予必要的肯定和及时矫正。引导学生总结寻找突破口的方法,总结易混淆易错处,归纳同类习题的共性与异类习题的联系区别,达到解题时会一类、通一片的目的。

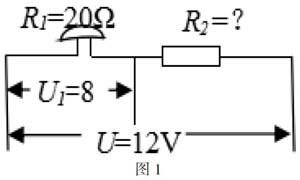

例2,有一个电铃,它的阻值R1=20Ω,正常工作时它两端的电压应为8V,但现在只有电压为12V的电源,要使电铃能在这个电源上正常使用,需给它串联一个多大的电阻?

启发过程:电铃可直接接在12V的电源上使用吗?→为什么不能?(为什么能?)→如何让电铃能在这个电源上正常使用?→需给它串联一个多大的电阻?→让学生根据题意,画出电路图,将已知量和未知量标在图上→如何求出R2?→R2=U2/I2,U2和I2均未知→由串联电路总电压等于分电压之和,得U2=U-U1→串联电路的电流处处相等,得I2=I1=U1/R1,U1和R1已知。

对这道应用欧姆定律的典型题,教师可通过层层启发,引导学生把握问题实质,并使问题不断得到分解或转化,直到题目迎刃而解。

2.聆听回答,体现学生为主体

采用教师讲、学生听的传统方式,学生只是被动地接受知识,那么就不容易掌握所学内容,就算当时听懂了,也记不牢,过一段时间又会忘记。所以在习题课上,教师要摒弃“一言堂”“满堂灌”“以讲代练”等做法。当学生有错误的结论时,要先让学生充分地表达自己的思考过程,教师要用心聆听学生的回答,通过真实的师生对话,发现其错误的关键点,解剖其错误的原因,才能“对症下药”解答学生的困惑,学生才能真正地理解概念,掌握思考的技巧。

首先,要让学生思考和表达。

教师要在问题的关键处让学生自己思考,在学生认为平淡无奇的地方,教师要能提出尖锐的问题促使学生去思考。特别是鼓励一些学习有困难的学生积极思考,哪怕是有一点点不成熟的想法也是可喜的,不要怕学生走弯路。有些学生只有经历了失败,从错误的思想逐渐探索到正确的轨道上来之后,才真正有所收获。当学生思考得出结果后,要鼓励他们把结果告诉同学和老师,对于学生的回答,不论其正确与否,教师都应对其勇于表达的行为给予肯定。

例3,小芳家的家庭电路的一部分如图甲所示,未画出的部分还接有正在工作的其他用电器.她要利用电路中的电能表(如图乙所示)和手表测出图甲中电灯的电功率。请你为小芳设计一个合理的实验方案,要求:①写出主要的实验步骤,②写出电灯的电功率表达式。(用实验测量的物理量表示)

不少的学生对于这条题目都感到无从入手,因为他们只知道利用电能表可测电能,而不知道利用电能表测功率方法。我在此时就启发学生:如何计算功率?让学生思考后,通过提问不同的学生,基本可得以下两个答案:P=UI和P=W/t。

其次,要让学生讨论和练习。

教师要精心策划,有目的地让学生讨论,而且讨论的重点是问题的突破点。一道习题给出后,让学生先思考后讨论,必要时教师给学生适当点拨,设置思维阶段,巡视时看一下学生练习的情况,看学生是否都理解了题意,思维的着眼点如何,主要问题在什么地方。教师只有对总体情况把握住了,再对习题启发、讲评,就会有的放矢,收效不凡。

例如,在上述例3中,当学生得出计算功率的两种方法P=UI和P=W/t后,我让学生分小组讨论这2种实验原理是否可行,并写出相应的实验方案。我在巡视时,如果发现利用P=UI原理进行实验设计的学生,就引导他们:题目是否提供测量U和I的仪器。

在實践时,在原理正确的实验方案中,我抽出有代表性的几种方案呈现出来,让全体学生去比较讨论,选出较好的解题方法。

方案一:用秒表测出灯泡消耗1kW·h电能所用的时间是几秒。

方案二:关闭所有用电器,记录电能表的示数W1,打开电灯,看电能表1min后的读数W2。

方案三:关闭所有用电器,记录电能表的示数W1,闭合电灯的开关,观察电能表10h后的读数W2。

学生通过参与对三个方案的对比讨论,把存在的问题集中对比,让错误和不足充分暴露出来的同时,让实验的合理方案也水到渠成地呈现出来。此时学生的主体地位得到充分的体现,解题能力进一步得到了提高。

3.举一反三,延伸学生所学知识

(1)一题多解,促进学生思维发散。在解题过程中,有时学生的思维反应比较快,很快就能想出解法,但要想促使学生的思维开阔发散,往往要教师引导学生对同一道习题从另外的角度分析、思考、探究,力求用多种解法解答。教师在引导时要抓住学生的思维,点拨不同的物理知识,使学生在教师的引导下不断地发现、探索,从而找出不同的解题方法,那么求解的过程就成为对学生思维分散的培养过程。并且展示多种解决问题的方法,能让不同思维类型的学生能找到适合自己的方法,还可指导能力强的学生,用不同的方法检验自己的答案是否正确。

例如,在上述例3中,当学生通过对比讨论,可得出:通过电能表前后两次读数差可测出电灯消耗多少电能,然后利用P=W/t可算出电灯的功率时,我再启发学生:不利用电能表的示数,能测出电灯消耗多少电能吗?面对这个问题不少学生第一反应就是“不能”,但个别学生觉得有可能,却又不知从何入手,此时我再提示学生:当用电器工作消耗电能时,电能表上除了示数会变化外,还有哪个地方会发生变化?学生立刻恍然大悟:表盘会转动,通过表盘转动的圈数和参数3000r/kW·h,同样可算出电灯消耗了多少电能。

(2)一题多变,开拓学生思路。在习题课中的“一题多变”是指从多角度、多方位对原题进行变化,例如改条件、改问题、改题型等,从而引出一系列与本例题相关的题目,形成多变导向,使知识进一步深化的教学方法。对原题进行延伸时,要由浅入深、层层递进,对于难度较大的综合题,教师就要分步设问降低难度,突出解题思路,把学生引上正轨。通过这种“一题多变”的习题探讨,能开拓学生思路,提高学生解题的应变能力。

例如,在上述例2中,当学生计算出电阻R2后,可将题目进行如下扩展:

扩展1:把一只“6V 3W”的灯泡接在10V的电路上正常使用,要给灯泡串联一个多大的电阻?

扩展2:有一个小风扇,上面标有“3V 1W”的字样,把此风扇接在2.5V的电源上,通过风扇的电流和实际功率是多少?(为降低难度可先问学生:风扇的电阻大约是多少?)

总之,要打造高效的习题课,不仅要体现教师为主导、学生为主体的师生关系,更应注意学生的学法指导,要教学生去思考,发现问题。只有这样才能真正发挥学生学习的主动性,切实提高分析问题、解决问题的能力,把知识转化为自身素质。教师要充分发挥自己的主导作用,切实引导学生,调动学生的积极性,完成一节高效的习题课,在减轻学生负担的同时,巩固学生所学知识,提高学生的解决实际问题的能力,从而全面提高学生的思维素质。

参考文献:

[1]任文田,李眉眉.初中物理解题训练艺术[M].北京:中国林业出版社,2000.

[2]樊雅平,黄生学.初中物理课堂提问存在的问题及对策[J].教学与管理,2010(9).