冬奥会项目发展社会动因及对我国的启示

韩亚辉,王 严

(北京体育大学,北京 100084)

冬季奥林匹克运动会(简称冬奥会),是由国际奥林匹克委员会主办的世界最大规模的冬季综合性运动会。1924年,在法国夏蒙尼举行的第一届冬奥会拉开了冬奥运动蓬勃发展的大幕。此后,其规模不断扩大,各国积极申办、承办冬奥会时,不断探索冬奥会的积极影响和长远发展[1]。2015年7月31日,北京成功赢得2022年第24届冬奥会的举办权,成为第一个既举办过夏奥会又举办冬奥会的城市。这不仅是国人在2008年夏季奥运会后实现的另一奥运梦想,也让我们离体育强国之梦更进了一步。习近平[2]总书记8月27日在天津会见全国体育先进单位和先进个人代表时明确指出,“加快建设体育强国,就要高质量筹办2022年北京冬奥会,全力做好各项筹办工作,特别是要做好备战工作,加快冰雪运动普及和提高,努力举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会”。在我国体育强国的国家战略下,以举办冬奥会为契机,传播冬奥文化、发展冬奥运动,对体育强国梦的实现发挥着极其重要的作用。

我国冬季传统体育有着悠久的历史,但参与冬奥会的历史较短,相关研究的内容也多集中于单个项目上,对项目设置的发展趋势及社会动因缺乏系统研究,这些因素都制约了冬奥会项目在我国的普及和发展,进而影响了我国在冬奥会上的表现并一定程度上对我国从体育大国向体育强国的发展形成了阻碍。基于此,本文以历届冬奥会的项目设置为研究对象,采用文献资料法、比较法、数据统计法及逻辑分析法,总结冬奥会项目设置发展历史并分析其背后的社会动因,对冬奥会项目设置未来发展趋势做出预测,为我国冰雪运动的普及和提高以及2022年冬奥会的备战明确方向、提供借鉴,进而助力体育强国梦的实现。

1 冬奥会项目设置发展历史

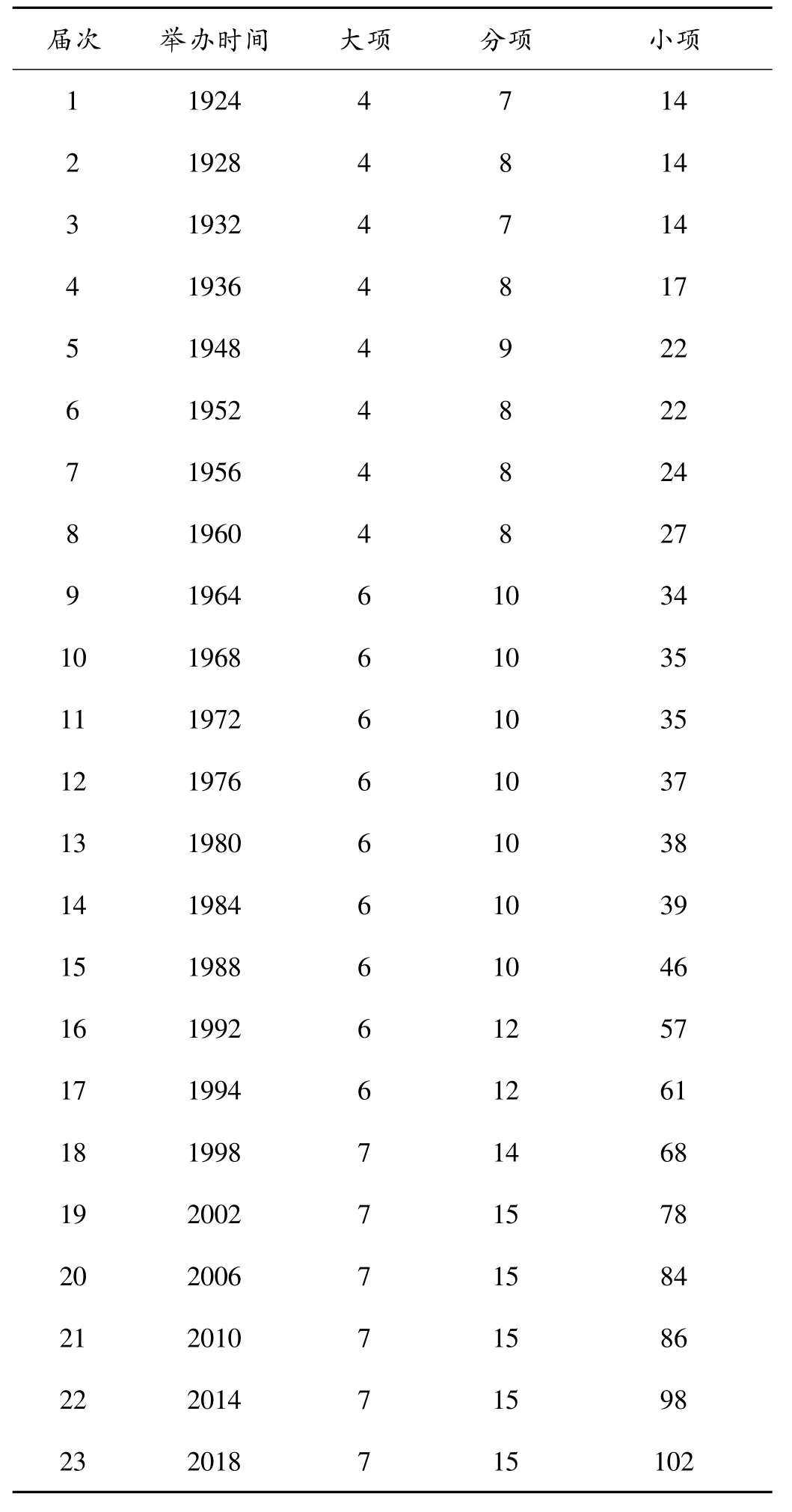

19世纪末,在国际体育蓬勃发展的带动下,一些冰雪运动快速兴起并在欧美国家得到普及和发展[3]。1924年1月25日,第一届冬季奥运会(当时被称为“国际冬季运动周”,两年后国际奥委会将其更名为第一届冬季奥林匹克运动会)在法国阿尔卑斯山的夏蒙尼举行。包括4大项14小项以及冰壶和军事巡逻两项表演项目的竞赛令观众兴奋不已,取得了巨大成功。此后,在1924~2018年的90余年里,欧洲、美洲、亚洲的11个国家成功举办了23届冬奥会。不论是从出席冬奥会的国家和地区数量看,还是从比赛项目设置的数目考虑,抑或是从参加冬奥会的运动员人数考量,冬奥会的发展规模都呈现了持续扩大的态势[4]。其中,冬奥会比赛项目中大项和分项的变动不大,小项的增长较为凸显。历届冬奥会比赛项目统计情况,见表1。

从第1届到第23届,冬奥会比赛项目的大项由4项变为7项,分项由7项变为15项,而小项则由14项增加到102项。在整体数量不断增长的趋势下,冬奥会比赛项目的变化体现了阶段化发展的特征。

表1 历届冬季奥林匹克运动会比赛项目统计表Table 1 Medal Events of Previous Winter Olympics

1.1 起步阶段

二战(1939年9月~1945年8月)前举办的四届冬奥会处于不断探索的起步阶段。项目设置的数量基本不变,项目之间有所变化。1928年第2届冬奥会增设了俯式冰橇,1932年第3届冬奥会取消了俯式冰橇,1936年第4届冬奥会增设了高山滑雪。本阶段的发展为冬奥会的举办模式及未来发展奠定了基础。

1.2 成型阶段

二战后,冬奥会进入了成型发展阶段(第5届到第8届)。在这一阶段,冬奥会的比赛模式逐渐稳定。与起步阶段相比,运动大项保持不变,分项有所调整,但小项有显著增加。1948年第5届冬奥会恢复了俯式冰橇分项,1952年第6届冬奥会再次取消了俯式冰橇分项,1956年第7届冬奥会只进行了小项的改变,1960年第8届冬奥会增设了冬季两项分项、取消了有舵雪橇分项。经历了第二次世界大战后,在资金短缺、装备不足、出行不畅等不利因素的影响下,冬奥会体现了顽强的生命力,在保持战前冬奥会的基本模式和规模下,促进了冬奥会的成型发展,对后续的繁荣大发展有重大意义。

1.3 成熟阶段

从第9届冬奥会至今,冬奥会逐渐进入到了规范化的繁荣发展阶段,比赛大项、分项与小项都呈现了稳定的增长态势。这一时期增加了5大项,分项设置有增无减,增设的分项包括无舵雪橇、有舵雪橇、短道速滑、自由式滑雪、冰壶、单板滑雪和俯式冰橇。在此基础上,小项增加了78项。进入21世纪后,在冬奥会的规模不断扩大的趋势下,比赛大项和分项的数量和类别趋于平稳,可以说,冬奥会的项目发展进入了繁荣的成熟阶段并将在未来很长一段时间内保持平稳发展。

2 冬奥会比赛项目发展社会动因

尽管冬季奥林匹克运动基本呈现的是保守理念,但在社会变革的大趋势下,作为全球最大的冬季体育盛事,冬奥会必须不断变革以保持与国际社会发展的相关性及其影响力。近年来,冬奥会比赛项目的适应性变化步伐加快。2018年平昌冬奥会进行的102项比赛项目中,有近一半是20年前的长野冬奥会上从未出现过或是在以往项目上进行过重大调整的。那么是哪些社会动因促成了冬奥会比赛项目的扩张和重塑呢?

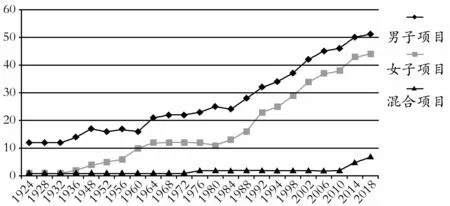

2.1 女权运动的推进

女权运动指一系列关于生育权利、家庭暴力、产假、同工同酬、妇女选举权等问题进行改革的社会政治运动。以西方国家为代表的女权运动经历了三次浪潮。第一次主要涉及女性选举权和政治平等;第二次着重于进一步对抗社会和文化的不平等;第三次延续了对社会和文化方面不平等问题的抗争,并进一步争取女性在政治和媒体方面产生更大的影响力[5]。体育作为人类社会文化活动的重要组成部分,不可避免地受到了女权运动的影响。第1届冬季奥运会开始时,258名运动员中只有11名是女性,参加的唯一项目是花样滑冰。此后,随着女权运动的开展,女性争取到平等参与体育的机会后,越来越多的女性加入了冬奥大家庭,冬奥会设置的女子项目也逐渐增多。虽然早期的冬奥会是男子项目占绝对主导,但根据目前的冬奥会比赛项目性别分布来看,男女项目数量正在接近平等(图 1)。

图1 冬奥会项目性别分布Figure 1.Comparison of Event Distribution by Gender in Winter Olympics

1896年现代奥运复兴之际,现代奥运之父顾拜旦并不支持女性参与奥运会或其他竞技体育。他表示,“无论女运动员多么强壮,她的机体都无法承受某些冲击。”[6]这种没有相关研究证实的类似言论在当时极为盛行,并在之后的数十年成为由男性主导的体育管理机构拒绝体育变革的理由,极大程度地制约了女子体育项目的发展,也就导致了早期冬奥会项目设置中女子项目少之甚少的现象。由图1可知,这一现象一直持续到了第二次世界大战爆发前的第4届冬奥会。

第二次世界大战期间,成年健康男性都走上了战场,女性走出家庭迈入社会,填充劳动岗位,承担起更多的社会职责。原本由男性主导的体育项目也开始出现女性运动员的身影,在这一历史背景下产生的美国女子棒球职业联盟等女子体育团体证实了女性的身体素质和体育才能,同时也打破了“运动会伤害女性健康”等流传已久的错误言论。然而,二战结束后,当男性返回家乡,女性又被要求回归到家庭生活中。这引发了女性的强烈不满,由此掀起了女权运动的第二次浪潮。这次运动发展得很快,女性将重点放在了对社会和文化活动中性别不平等现象的对抗。这其中,就包含了争取与男性平等的体育参与权。从图1可看出,二战后的1948年到1964年,在女性平权运动的推动下,冬奥会中的女子项目数量有了显著增加。

此后,在女权运动的潮流之中,美国于1972年颁布了“Title IX”(《教育法修正案》第九条),女性参与体育的机会正式获得了法律保障。1978年,联合国教科文组织(UNESCO)发布了《国际体育运动宪章》,明确规定“从事体育训练和体育运动是一项基本的人权[7]”,阐明了体育参与不是男性的特权。法律和制度的保障使得女子体育得到了迅猛发展,冬奥会的女子项目再次进入了急速增长期。

体育活动在人类社会中的正式出现始于古希腊,在以男性为主导的社会背景下,体育被视为能够培养男性气概的重要途径。在体育运动中,人们体现出强健、好胜、竞争性和攻击性等与男性的社会性别角色相符合的特质。而以柔弱、娇小、内向和求助心态等为标志的女性社会性别角色恰恰与体育运动的要求相悖。这阻碍了女性在包括体育在内的诸多领域无法享有平等权利。始于上世纪90年代的女权运动第三次浪潮把关注重点移向第二次女权主义浪潮忽略或轻视的问题,呼吁消除社会性别角色和偏见等。因此,女性利用体育为平台展示其不同于社会性别角色的另一面,打破性别刻板印象,改变了社会对于女性参与体育的看法,进而有效推进了女子冬季体育的发展。根据图1显示,1992年至今,冬奥会中的女子项目大幅提升。

总体来说,自萌芽起,女权运动一直在不同的历史时期积极地推动着女子体育的发展,这种积极的推动帮助女子体育发生了多方面的变化,其在冬奥会中最为直观的体现就是女子项目的扩张。

2.2 电视媒体的发展

今天,体育和电视似乎有着千丝万缕的联系。在当今社会,任何体育项目的发展都离不开电视的传播。但从历史上看,体育项目设计之初并没有考虑到观众的感受和需求。在最初的几十年里,越野滑雪比赛给观众留下的印象一直是滑雪者一个接一个地消失在森林中,几个小时之后,他们又带着因疲惫而扭曲的表情回到了观众的视线中。冬季两项设立之初,射击环节的测量计分导致运动员和观众都只能在比赛结束后的一两天得知比赛结果。1956年,冬奥会首次在电视上播出,而其独家转播权的出售始于1960年。转播权的出售开启了一个新的时代,国际奥委会的收入增加了、国际体育的商业化程度提高了、体育管理机构面临的压力越来越大,这迫使他们将体育项目发展为更加适合于电视播放且更加能够吸引电视观众的模式[8]。

一般来说,电视制作人都喜欢惊险刺激。2002年,美国广播公司NBC针对盐湖城冬奥会的宣传标语为“Fear Factor on snow and ice”。Fear Factor是美国广播公司为满足观众的猎奇心理而制作的一个真人秀节目,以挑战参赛者的心理生理极限而著称。这一宣传手法反映了赛事转播者对速度、风险和激烈的偏好。此外,考虑到电视观众的观赛感受,转播方希望比赛能够在时间和空间上更为紧凑。因此,冬奥会不断优化创新,不仅重塑传统比赛项目,更是新增了诸多更加凸显惊险刺激的项目以增加观赏性、吸引观众。

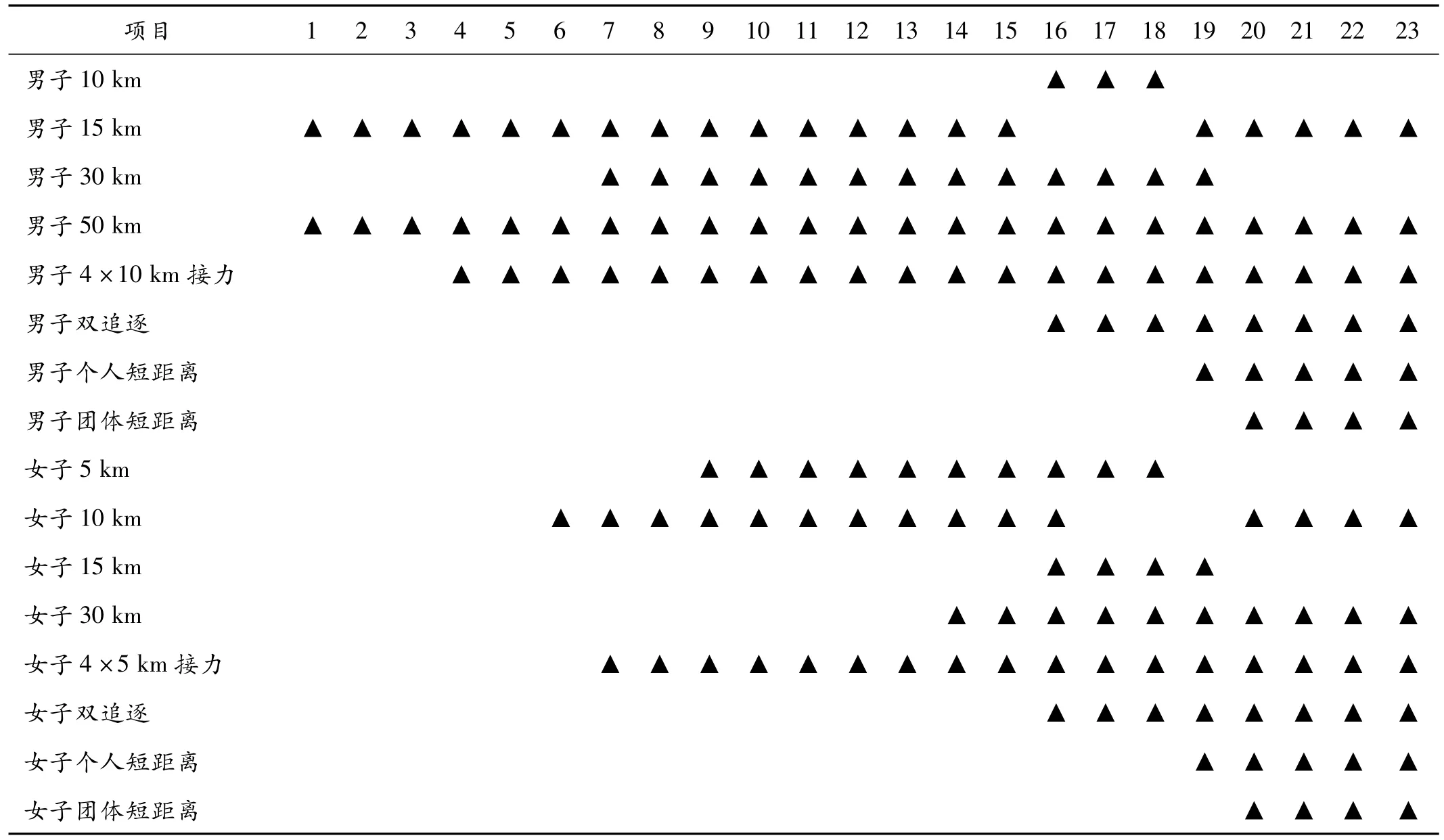

以冬奥会的传统项目越野滑雪为例,不论是比赛模式的改变还是新项目的出现,都更好地满足了电视观众的观赛需求。越野滑雪传统项目大多是间隔出发,运动员自己和自己比赛,看谁用的时间短。在这样的比赛模式下,常常出现的情况是先出发的运动员都冲刺了,还有好几十人在起点等待出发。如果没有专业的解读,观众很难明白场上的状况,甚至无法辨别谁输谁赢。这导致比赛的观赏性大打折扣,因而阻碍了越野滑雪项目的普及和发展。为了适应社会发展,越野滑雪开始引入集体出发模式。截至到2018年平昌冬奥会,除了传统的个人赛(男子15公里和女子10公里)项目外,冬奥会中的越野滑雪项目全部采用集体出发模式,以增加场上的对抗性和竞争性。这在一定程度上增加了项目观赏性,但即使是集体出发的比赛,传统越野滑雪项目也因为距离过长,在时间和空间上缺乏紧凑性,无法满足电视观众的观赛需求。为了进一步提升比赛的速度、风险和激烈程度,吸引观众,开拓市场,冬奥会增设了一系列新生越野滑雪项目。如个人短距离比赛,该项目的比赛规定,在资格赛间隔出发后,采用每六人一组的集体出发淘汰赛。由于总赛程仅有一点几公里(男子1.8公里,女子1.3公里),同组的六名队员始终处在犬牙交错的竞争状态,它的最大特点就是对抗性强,进一步突破了越野滑雪观赏性不强的瓶颈。历届冬奥会越野滑雪项目设置详见表2。

表2 历届冬奥会越野滑雪项目设置Table 2 Events of Cross Country Skiing in Previous Winter Olympics

由表2可以看出,除了男子50 km和15 km从第一届冬奥会开始保留至今外,目前设置的其他项目都突出了观赏性。这一趋势在其他项目中也普遍存在,如2002年,更具观赏性的平行大回转替代了大回转、2006年的都灵冬奥会率先纳入了多人雪道障碍赛、2018年平昌冬奥会首次设立了混双冰壶项目。这些变革都有助于提升冬奥会的速度、风险和激烈度,而引发这些变革的正是大众传媒的急速发展及其带给体育产业的巨大影响。

2.3 极限文化的盛行

冬奥会项目包括冰上项目和雪上项目两大类。虽然在冰或雪上开展体育运动是对运动员身体和意志的极大挑战,但早期冬奥会设置的体育项目多数都起源于人们的生活需求,并没有体现出极限运动的特点。越野滑雪、滑冰和雪橇最初都只是一种单纯可靠的交通方式,只有跳台滑雪具备一些风险因素。

第二次世界大战后,西方各国都进入了社会稳定、经济繁荣的时代。这些国家的经济自上世纪50年代后期开始呈现了长达20年的“黄金时期”。在强大的经济背景下,代表着青年叛逆文化的极限运动在20世纪60年代诞生了。之后,极限运动开始在年轻人中发展壮大,不断扩大影响,最终形成了极限文化并给整个西方社会乃至全球多数国家的生活方式带来了巨大的变化[9]。极限运动帮助参与者最大限度地发挥自我身心潜能,向自身发出挑战。它强调参与、娱乐和勇敢精神,追求在跨越心理障碍时所获得的愉悦感和成就感。在这样的社会背景下,传统的冬奥会项目无法吸引热爱挑战与突破的年轻人群,这在一定程度上阻碍了冬奥会的发展和扩张。因此,越来越多受年轻人亲睐的极限运动元素被纳入冬奥会项目,有一些新兴项目甚至直接把陆地极限运动搬到了冰雪上进行。

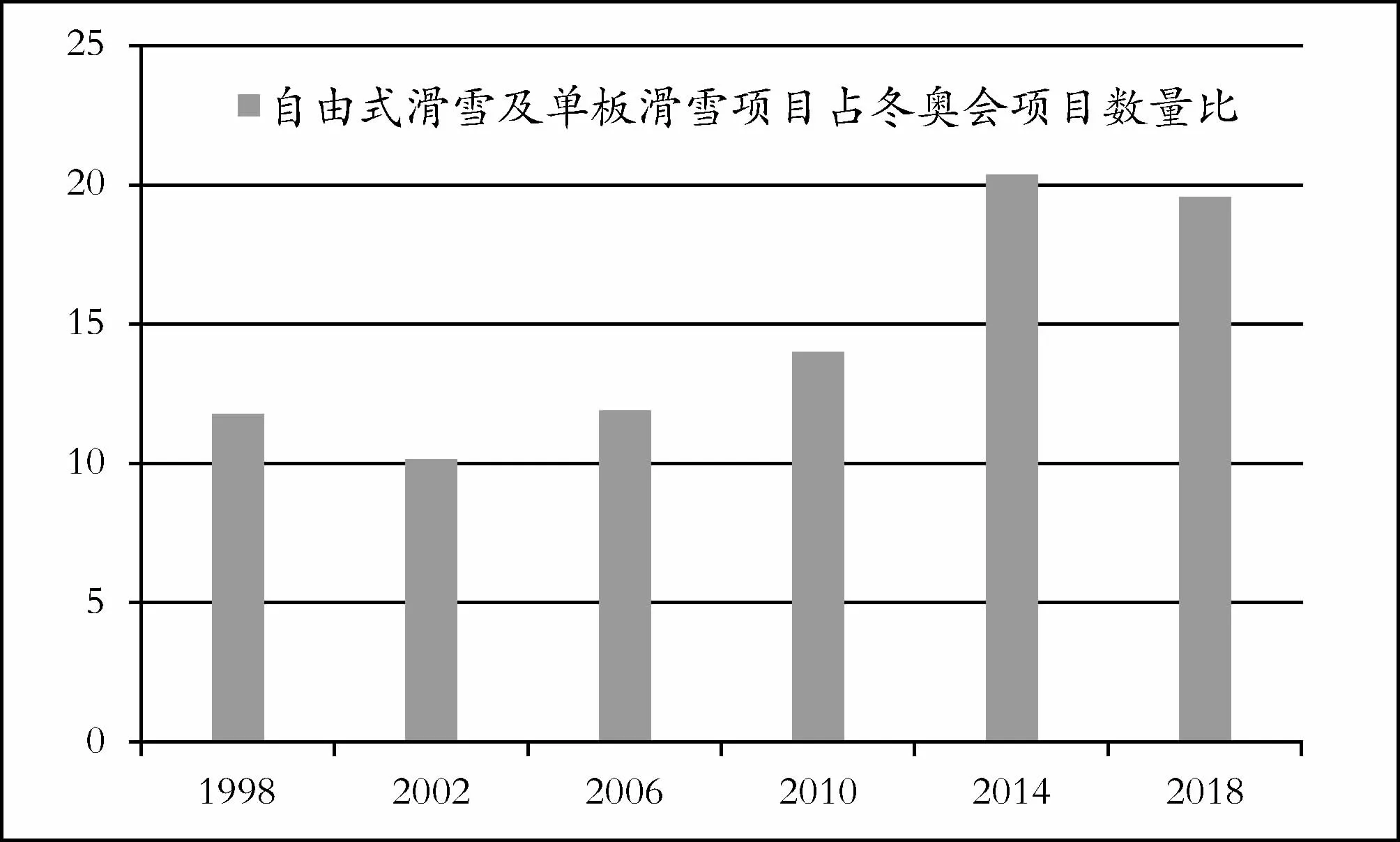

1964年,作为有舵雪橇的派生项目,无舵雪橇被纳入冬奥会比赛项目。1992年,在高山滑雪基础上发展起来的自由式滑雪进入冬奥会。1997年,在ESPN的全力支持下,第一届世界极限运动会在美国加州的大熊湖举行,竞赛项目包括滑雪板、攀冰、雪地单车及越野等多项复合式运动。此次盛会以21种语言通过电视传播到198个国家,超过38 000名观众亲临现场,取得了巨大的成功。鉴于此,1998年的长野冬奥会直接将世界极限运动会的滑雪板项目引进冬奥会,冬奥会项目自此进入了“旋转时代”。在较之前届冬奥会项目增长幅度最大的2014年俄罗斯索契冬奥会中,12个新项目中有9个是极限运动。时任国际奥委会主席雅克·罗格在有关索契冬奥会新入项目的声明中说道,“将这些赛事纳入冬季奥运会的项目一定会受到运动员和体育迷的赞赏,这些令人兴奋的项目补充了现有的项目,带来了更多的吸引力[10]。”而索契冬奥会也成为目前全球收视率最高的一届冬奥会。到了2018年,平昌冬奥会移除了单板滑雪平行回转赛事,取而代之的是单板滑雪大跳台这一更为惊险刺激的极限运动。自由式滑雪和单板滑雪比赛的奖牌数达到了20枚,占全部奖牌数的近五分之一。近6届冬奥会中自由式滑雪和单板滑雪比赛数量占冬奥会比赛项目数量的比例变化详见图2。

图2 近6届冬奥会中自由式滑雪和单板滑雪项目占冬奥会项目数量比Figure 2.Percentage of Freestyle Skiing and Snowboard Events of Overall Events of the Most Recent 6 Winter Olympics

由图2可以看出,极限运动在冬奥会中已经逐步稳定并不断扩张,极限运动文化对冬奥会项目设置的影响可见一斑。

3 冬奥会项目发展对我国的启示

3.1 男女项目均衡发展,全面推进冰雪运动

1979年11月26日,国际奥委会恢复中国奥委会的合法地位,中国体育全面走向世界的大门由此打开。1980年2月,中国代表团参加了在美国普莱西德湖举行的第13届冬奥会,这是中国健儿首次踏入冬奥会赛场。由于冰雪运动在国内普及范围小,加之长时间缺乏在国际赛场比赛的磨练,我国选手的水平相对落后,参与的项目也十分有限。之后,随着我国体育事业的逐步发展,开展的冰雪项目逐渐增加,我国冬奥军团获得参赛资格的项目也随之增长。2018年平昌冬奥会,82名中国健儿参加了5个大项、12个分项、55个小项的比赛,在参赛项目规模上实现了较大突破,首次在1个大项、2个分项、10个小项上获得奥运席位,参赛项目为历届冬奥会最多。但这与目前冬奥会设置的全部102个小项相比,差距依然很大。2018年全国两会上,国家体育总局局长苟仲文在“部长通道”上表示,“我们做出承诺,北京冬奥会上要全项目参赛,就是在102个项目上中国体育健儿都要取得资格,进入相应比赛场地”。因此,在保持优势项目,提升一般优势项目的前提下,应积极向尚未取得过参赛资格的项目发展。但不论是哪类项目的发展,都应重视男女项目的均衡发展,因为无论是在数量上还是类别上,女子项目都在不断向男子项目靠近。2020年东京夏奥会除了新增9个男女混合项目外,执委会还决定将2个男子拳击小项、3个男子皮划艇小项、1个男子赛艇小项均改为女子,奥运比赛正朝着男女比例均等的方向改进。目前,冬奥会中只有北欧两项尚未设立女子项目。未来,冬奥会的项目设置也必将顺应这一时代发展需要,控制男子项目数量,增加女子项目和混合项目,以吸引更多的女性参与。基于此,从长远发展角度出发,我国在全国范围内应通过各种媒体及途径有效开展冰雪运动相关知识的普及,引发群众对冰雪运动的关注,培养群众参与冰雪运动的兴趣和热情[11-13],建立全社会的冰雪运动文化[14-16],并注重性别均衡问题。新中国成立后,在相关政策法规的鼓励下,我国女性的体育参与有所改善并在竞技体育领域取得了一定的成绩。然而,受传统社会价值观的影响,女性依然承担着为了家庭生活而放弃个人生活的角色,整体参与体育的程度远远落后于男性[17]。为了改善这一状况,应充分发挥政府的宏观调控作用,激发社会中的积极力量,调动妇女群体的主动性,积极构建先进的性别文化,推动经济、教育领域中性别平等,进而促使体育领域中性别均衡的实现,推进冰雪运动多向全面发展。

3.2 紧跟项目发展特点,有效进行训练备战

在电视媒体的强大影响下,冬奥会项目进行了大规模的重塑和扩张。其中以观众为导向的变动毫无疑问会影响运动员的技能发展和训练备战。以单板滑雪障碍追逐赛为例,赛制要求运动员先要通过资格赛,资格赛为单人赛,速度最快的进入淘汰赛。因此,运动员必须与时间竞争。淘汰赛中,6名选手同场竞技,每组的前3名晋级到下一轮比赛。因此,时间变得没那么重要,因为运动员只需击败对手即可赢得比赛。但来自其他选手的紧张压力可能会导致运动员分散注意力,导致风险或失误。同时,运动员也需要准备好应对由对手的失误带来的意外状况。一个项目的比赛中同时出现两种不同的赛制,这对选手的身体素质和心理素质都是极大的挑战。而我国的强项——自由式滑雪空中技巧赛制也发生了重大变化,采用单跳决胜负的淘汰赛制,前一轮成绩不带入下一轮,这使得比赛悬念大大增加,也要求运动员准备的动作种类增多,而且每一跳不仅要具有难度,还要保证成功率。总之,在训练备战时,每个项目都应针对项目发展变化的不同特点[18-22],将各种影响因素纳入考虑,制定既全面又具有针对性的训练计划,提升训练效率和质量。

3.3 注重极限运动发展,合理调节传统项目

在冬奥会的项目数量不断增长的趋势下,极限运动在冬奥会项目中所占的比例也越来越大。但项目的急剧膨胀对冬奥会的长期发展带来了不利的影响,东道主负担越来越重,赢得承办权即开始改善城市基础设施、修建体育场馆等;奥运会后,大量设施又得不到充分利用,造成浪费。对于有着同样困扰的夏季奥运会,前国际奥委会主席雅克·罗格在上任后提出了“奥运瘦身计划”,对夏季奥运会的项目设置提出上限并做出进一步要求,比赛项目的遴选需要经过7个方面29项标准的审查,不达标的项目将被剔除[23]。在此背景下,冬奥会的项目设置总量也必将受到约束。同时,在谈及2020年夏季奥运会的新增项目时,国际奥委会主席托马斯·巴赫说:“我很高兴看到东京奥运会更加年轻化、都市化并吸引更多女性参与。”从中,我们可以解读出奥运会项目发展的未来趋势,“年轻化、都市化”都意味着更具有极限运动特色的项目会继续扩大其在夏季奥运会中的比例。与夏季奥运会处于同一状况的冬奥会也不例外,在项目设置上,一方面需要控制总量,一方面又要使项目更加能够吸引年轻人。基于此,传统冰雪项目必将受到极大冲击,要么进行项目变革增加极限元素,要么固守成规等着被淘汰出局。无论出现哪种情况,我们都应当重视极限运动的发展。

极限运动在20世纪90年代初传入我国后大多受到青年的青睐,因为他们拥有较多的空闲时间,对新鲜事充满好奇,愿意挑战自我并选择刺激性较强的运动,这也使得他们成为极限运动发展的中坚力量。与此同时,受到儒家思想的影响,不温不火、不善于探险的性格也成为中国人的象征,这使中国在许多挑战性较强、刺激向较强、对抗性较强的运动中都略显逊色。因此,极限运动在我国的开展距西方国家还有很大差距,我们应当加大极限运动的宣传力度,让更多的人了解极限运动,有参加极限运动的欲望,从而提高极限运动的参与率。同时应加强极限运动的安全性保障,加强参与者的培训,提高其安全意识,使其拥有基本的求生技能,避免意外的发生;在设备上进行革新,使极限运动的设备安全性更强,将危险因素降到最低,提高公众对极限运动的信任度,借此提升极限运动普及率,加强冰雪运动人才储备。

4 结语

从冬奥会项目发展的不同阶段来看,女性平权运动的不断推进、电视媒体的持续发展和极限运动文化的日益流行都在推动着冬奥会的项目发展,使其呈现出男女项目趋于平衡、项目观赏性逐渐增强和极限运动比例扩大的趋势。基于此,我国在进行冰雪项目推广和冬奥会备战时,要遵循冬奥会项目发展趋势,以男女项目均衡发展为基础,推进冰雪运动全面多向发展;在进行项目备战时,应了解项目特点和发展态势,有的放矢、未雨绸缪地进行训练计划的设定;冲破我国传统文化的束缚,积极推广极限运动,提升极限运动普及率进而加强冬奥项目人才储备。