“量感”培养应关注的几个要素

武传刚

【摘 要】量感是人们的视觉、触觉等感官对数和量的感知,在一定程度上是思维的产物。因此,量感的体验和建立更多地依赖于经验的积累和理性的叠加。在组织量和计量的教学活动中,教师应基于学生年龄特征和认知发展水平,精心设计教学线索,使学生在观察、操作和比较,感受统一计量单位的必要性,通过具体的操作与实践活动,帮助学生经历单位的产生过程、累加过程,建立相应的计量观念,在解决实际问题的过程中丰富体验、加深认识、学会估测。

【关键词】经验;体验;量感;培养

量与计量知识是密切联系的。学生参与量与计量的过程,就具备了发展量感的必要条件。但这并不意味学习了量和计量的知识就能形成良好的量感。因为量感是人们的视觉、触觉等感官对数和量的感知,在一定程度上是思维的产物。“量感的建立开始更多地依赖于经验的积累,到一定程度后靠经验、理性的叠加就形成观念”。因此,“量感的建立不是一蹴而就的,是在学习过程中逐步体验和建立起来的”。

然而,在教学中,此内容常常被教师一讲而过,甚至有的教师以“放手让学生自主学习”为由,让学生在“看书自学”的过程中来认识计量单位。因此,笔者以为,在组织量和计量的教学活动中,教师应基于学生年龄特征和认知发展水平,精心设计教学线索,使学生在观察、操作和比较中,感受统一计量单位的必要性,通过具体的操作与实践活动,帮助学生经历单位的产生过程、累加过程,建立相应的计量观念,在解决实际问题的过程中丰富体验、加深认识、学会估测。

一、情境“现实”一些,促进对计量单位产生的需求

生动、熟悉的现实生活情境可以激发学生的学习兴趣,激活学生的思维。为此,在教学中,以学生熟悉的、丰富多彩的现实世界作为学习背景,引导学生在具体的情境中体会建立统一计量单位的必要性,认识并感受计量单位的含义,在实践的过程中发展量感。同时,量感的发展也有助于学生更好地理解计量单位在现实生活中的意义。

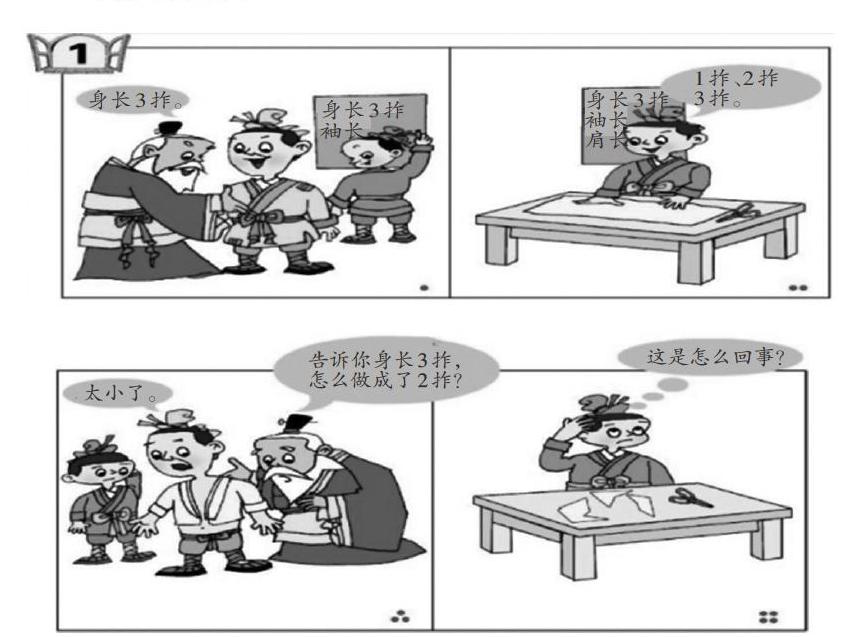

【案例1】 认识厘米(潍坊市奎文区德信现代学校 王卫执教)

师:同学们,从前有个叫阿福的人想做一件新衣服,于是,他来到了缝纫店,我们看故事。

课件演示:

师傅测量,徒弟做,课件在“第二天,阿福高高兴兴地来取新衣服了”处暂停。

师:猜一猜,阿福穿上会怎么样?(学生交流汇报)

师:你猜对了吗?我们继续看。

课件演示:

师:被你猜中了,师傅生气了,这是怎么回事呢,你知道吗?

生:师傅的一拃大,徒弟的一拃小。

师:那么怎样做才不会出现这种情况呢?

生:师傅量师傅做。

生:徒弟量徒弟做。

生:用尺子量。

师:真是个不错的主意,有了尺,就不会再出现这样的失误了。你见过的尺都有啥样的?(指生说)

……

【思考】

采用学生喜闻乐见的故事导入,加上动画这种呈现形式,一方面,可以调动学生学习的积极性;另一方面,教师并没有将整个故事完整呈现出来,而是让学生自己来猜故事的结局,发现测量同一长度时,由于所用的标准不同,量得的结果也不同,由此形成认知冲突,体会建立统一度量单位的必要性。

二、参照“丰实”一些,促进对计量单位表象的建立

“量感”与生活息息相关。对计量单位正确表象的建立,不能仅凭简单的看或动手测量几个图形就能建立起来,需要让学生充分观察测量身边熟悉的物体,借助实物表象来完成正确表象的建立。为此,教师应积极引导学生找寻身边熟知的物体作为计量单位的参照,让他们对照着参照物来感知计量单位。

【案例2】 毫米的认识(诸暨市同山镇王沙溪小学 边巨星执教)

师:观察尺子上最小的一格,说说你有什么感受。这1格就是1毫米。

师:请大家拿出课前准备的一分硬币,用右手拇指和食指轻轻捏住它,感受一下它的厚度。

师:再请大家迅速地从右手手指中抽去这枚硬币,然后仔细观察拇指与食指之间的距离。

师:请闭上眼睛,把这个距离深深地留在自己的脑海中。

师:同学们在脑中留下的一分硬币的厚度,它大约是1毫米。用你自己的方法来表示1毫米。

师:除了一分硬币以外,生活中哪里还有1毫米左右的东西呢?

生:银行卡、手机卡厚度大约是1毫米。

生:衬衣纽扣的厚度大约也是1毫米。

生:我们的《作业本》的厚度约是1毫米。

师:是吗?我们一起来量一量,看看你的判断。

生测量后:大约是4毫米……

【思考】

“量感”是建立在学生体验基础上的。教师通过“捏、抽、看、想”一系列的体验学习,帮助学生建立了1毫米的鲜明表象。随后,通过“生活中哪里还有1毫米的东西?”促使学生将头脑中刚形成的毫米表象提取出来,通过“量”的活动体验再次对概念进行反饋,进一步加深对毫米表象的认识。学生的认知特征决定只有让学生充分经历、体验知识的形成过程,表象的建立才会形象和深刻,才有助于加强学生对长度单位概念内涵的理解,从而为“量感”发展提供知识基础。

三、体验“着实”一些,促进对计量单位换算的感悟

生活中常见的“量”主要可分为两类:一类是较直观形象的“量”,如长度单位的米、厘米等,这类“量”可以具体表现出来;另一类是较抽象的“量”,如质量单位的千克、克和时间单位的时、分等,这类“量”只可意会,难以言表。苏霍姆林斯基曾说,让学生体验到一种自己在亲身参与掌握知识的情感,乃是唤起少年特有的对知识的兴趣的重要条件。教师可通过开展实践活动,让学生亲身参与其中,在实践中体验“量”,在体验中获得对“量”的独特感受。

【案例3】 吨的认识(无锡市五爱小学 许科勤执教)

师:你们还想继续感受1吨有多重吗?老师给大家提供了一些材料。第一组:1千克的大白菜;第二组:25千克的大米;第三组:10千克的水;第四组:材料就在你们身边,老师课前调查一下,三年级同学的平均体重大约是30千克。这两位同学的体重正好是30千克,等会就请你们来抱一抱他们。先来看活动要求。

屏幕显示:(1)按组号每人搬(抱)一次;搬(抱)离地面,坚持2秒钟,在小组内说说感受。(2)独立填写表格,算一算多少个这么重的物体是1吨,并把结果在小组内交流。学生分组活动,教师参与学生的活动体验。

师:现在请每个小组把你们的体验过程说出来,我们一起来分享,好吗?

生:搬一搬,1棵大白菜重1千克。算一算,1000棵这样的大白菜重1000千克,也就是1吨。

生:搬一搬,1袋大米重25千克。算一算,4袋这样的大米重100千克,40袋这样的大米重1000千克,也就是1吨。

师:请看大屏幕,这就是40袋25千克的大米。这1吨米大约可供20个同学吃1年。惊讶吧!第二小组带领我们再次体验1吨大米有多重。

生:搬一搬,1桶水重10千克。算一算,100桶这样的水重1000千克,也就是1吨。

师:老师也让你们体验一下1吨水有多少。这里有一个儿童游泳池。它可以装多少水呢?请看录像。1桶水重10千克,多少桶水能把它装满呢?

生:50桶水。

师:50桶水就是500千克,也就是半吨,这么多才半吨,1吨水得有多重?

生:1吨水大约能装满2个这样的游泳池。

师:我们继续来想象。(屏幕显示)如果一个普通的自来水龙头像这样开一个半小时,大约需要用去1吨水。同学们洗过车吗?洗一辆车大约需要5分钟,用去200千克水,洗5辆车差不多要流失1吨水。看着水一吨一吨地流失,你想说什么?

生:要节约水。

师:是啊,水资源十分宝贵,我们可要节约用水!

生:抱一抱,1个同学重30千克。算一算,10个同学大约重300千克,33个同学的体重大约是1000千克,也就是1吨。

师:请学号是1~33的同学起立。看一看,站着的33位同学体重加起来差不多是1吨。

师:学到这儿,你能说说1吨有多重吗?

……

【思考】

在学生认识了1吨是1000千克之后,教师为每个小组精心准备了活动的素材,让学生按1棵大白菜、1袋大米、1桶水、1个同学的重量推算多少棵大白菜、多少袋大米、多少桶水、多少个同学大约重1吨。上面这些活动,不仅形式多样,而且便于操作,有利于学生以直接感知为基础,从不同角度感受1吨的实际重量,并能使他们对得到的结论留下较为深刻的印象。

四、探索“扎实”一些,促进对计量单位形成的价值

单位本身是规定的结果。公度的必要性和规定性源自人类通过不同途径,长期摸索之后形成的共识,是人类的共同语言。对学生来说,这里有很大的讨论、活动和探索空间。在教学上下点功夫,能帮助学生认识单位的标准作用和平台作用,懂得个别和一般的关系,知道如何在估计与精确之间作出选择,逐步认识到数学为什么需要抽象等,从而有助于学生接近和发现数学的本质,以此促进学生量感的发展。

【案例4】 面积和面积单位(舟山市舟嵊小学 钱金铎执教)

认识“1平方厘米”后,你们的任务又来了——请大家用平方厘米测量一下桌面的面积好吗?

(学生动手操作,感到太麻烦,有的学生产生了需要更大的一个面积单位的想法)

师:怎么啦?

生:平方厘米这个面积单位太小了。

生:是的,太小了,要换一个大的。

师:那怎么办呢?

生:有没有大一点的面积单位?

师:你们认为呢?

生:肯定有的。

师:让你们猜对了!确实有比平方厘米大一点的面积单位,那应该是什么呢?

生:平方分米。

师:为什么?

生:因为长度单位里比厘米大一点的是分米,我想面积单位里比平方厘米大一点的应该是平方分米。

师:说得太好了!这位同学在学习新知识时能联想到已经学过的知识!这就是一种很好的学习方法。是的,比平方厘米大一点的面积单位确实是平方分米。大家在学具里找一个1平方分米大的正方形,并请四人小组讨论研究,说明为什么选这个正方形。(学生小组研讨,然后进行交流)

师:大家说得都很好,边长是1分米的正方形面积就是1平方分米。你们创造出的这个面积单位和数学家创造的一个样,很了不起。

师:你们用平方分米测量一下教室地面的面积怎么样?

(让问题引发学生的思考,使学生想到应该规定一个更大的面积单位——平方米)

生:太麻烦了,应该用再大的面积单位。

结合学生的反应,教师适时揭示“平方米”。

【思考】

教师以“面积单位”的教学为载体,不仅让学生认识了各种面积单位,更重要的是让学生经历了面积单位的形成过程和产生背景。像这样以具体感知为基础,通过简单推理和计算得出的结论,不仅发展了学生的思维,而且使他们对得出的结论留下较为深刻的印象,更深深认识到数学知识的价值,体会到数学与生活的关系。

正如孙晓天教授所说:小学阶段的测量,不是单纯的技能与训练,而应当是用一连串的“为什么”串起来的“发现”课,每个结论的得出都应当伴随着学生自己的发现、归纳与整理。学生不仅要知道如何量,还要知道量的方法从哪里来,知道书本上的测量对象和生活中的測量对象的关系,知道测量的意义。通过测量而不止步于单纯测量,引导学生经历“会测量”到“能运用,能判断”的过程,既加深对测量的意义的理解,又在运用计量单位间的换算关系中逐步发展量感。不仅是测量技能,小学数学课程中的许多技能,多半会随着儿童的成长淡淡地隐去,而伴随着一连串“为什么”发现的规律、道理和方法倒有可能长久留存,成为伴随学生一生的本领。

参考文献:

[1]张芹.“量感”不应成为数学教学的盲点[J].江苏教育,2016(3).

[2]王燕玲.帮助学生建立度量单位表象之我见[J].教学月刊·小学版(数学),2012(12).

[3]刘加霞.把握度量本质,积累度量活动经验——兼评赵娣老师的“毫米的认识”一课[J].小学教学(数学版),2013(5).

(江苏省连云港市青口中心小学 222100)