北宋西北边防体系中的宁夏南部地区

□保宏彪

六盘山脉位于宁夏回族自治区西南部和甘肃省东部,南段陇山东南向延至陕西省宝鸡以北,跨越陕甘宁三省区。这条西北—东南走向的狭长山脉既是关中平原西北面的天然屏障,又是中国北方重要的分水岭,泾河、清水河、葫芦河等黄河水系主要支流皆发源于此。六盘山脉的山脊海拔超过2500米,自古以山势险峻、山路曲折著称,因须经六重盘道才能登顶而得名,素有“山高太华三千丈,险居秦关二百重”①之誉。山地东坡陡峭、西坡和缓,湿润气候在六盘山西麓形成大片草甸,是适宜放牧的水草丰美之地。

自秦汉以来,六盘山脉就得到中央政府的高度关注。始皇帝二十七年 (公元前220),秦始皇出巡陇西、北地两郡时,曾沿泾水上源河谷 (今泾源县境内)的鸡头道翻越六盘山 (鸡头山),过回中宫[1]241。西汉时期,六盘山因控扼关中北面门户萧关而成为兵家必争之地,汉武帝先后六次经此北巡边地②。安定郡治所高平 (北周改名原州,治今宁夏固原市原州区)西倚六盘,北通凉、灵,南连秦、益,素有“边陲要冲、塞上咽喉”之美誉,为西北边防重地。唐朝前期一面通过萧、石门、驿藏、木峡、制胜、六盘、石峡这七座重要关隘③扼守六盘山麓交通要道,一面利用当地的丰茂水草大兴马牧④,作为陇右监牧的主要牧马场所。

北宋由于在立国之初就确立了“先南后北”的统一战略,对西北地区采取了“敦信保境”的策略[2]和灵活的御边政策,“故终太祖世无西北之忧”[3]384。党项首领李继迁起兵反宋后,宋太宗开始在今陕北至陇东一带构筑边防体系,利用有利地形修筑堡寨进行防御。宁夏南部的六盘山地区作为主要防区,成为北宋西北边防体系的重要组成部分。宋真宗对党项首领李继迁采取了妥协退让政策,不但主动归还了夏、绥、银、宥、静五州之地,而且丢掉了灵州这一西北边防的重要战略支撑,防守陕西路成为当务之急,六盘山脉的战略地位陡然上升。在这一过程中,镇戎军、怀德军、德顺军、西安州四个重要军镇和众多据险而设的堡寨在宁夏南部地区构筑了镇戎、天都两条防线。这一严密而高效的边防体系在防御西夏南下侵扰方面发挥了重要作用,成为巩固北宋西北边防、稳定边疆局势的有力支撑。

一、北宋在宁夏南部地区的军镇、堡寨设置

北宋建立后,为消除唐末以来方镇为乱的积弊,对全国行政区划进行了革新,分设路、府州军监、县三级,确保中央对地方的有效统治[4]。从职能来看,“军”这一名称与唐代方镇存在密切关联:“夫所谓方镇者,节度使之兵也。原其始,起于边将之屯防者。唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之者曰道。”[5]1328“军”作为一种军事建制单位,隶属兵部管辖,统军而不管民。五代时期,为在混乱局势和频繁的军事交锋中维护自身安全并谋求发展,“军”开始在管控兵马的基础上统掌民政,性质由单纯的军事建制单位转变为地方行政单位[4],“然而后世因袭,以军目地,而没其州名”[6]745,“军”正式成为北宋一级政区单位。北宋时期,六盘山地区分设镇戎军、怀德军、德顺军、西安州,隶属陕西路。至道三年 (997),陕西路分置秦凤路,宁夏南部地区属秦凤路。庆历元年 (1041),秦凤路分设泾原路,镇戎军、怀德军、德顺军、西安州属泾原路,管辖六盘山大部地区。

1.镇戎军

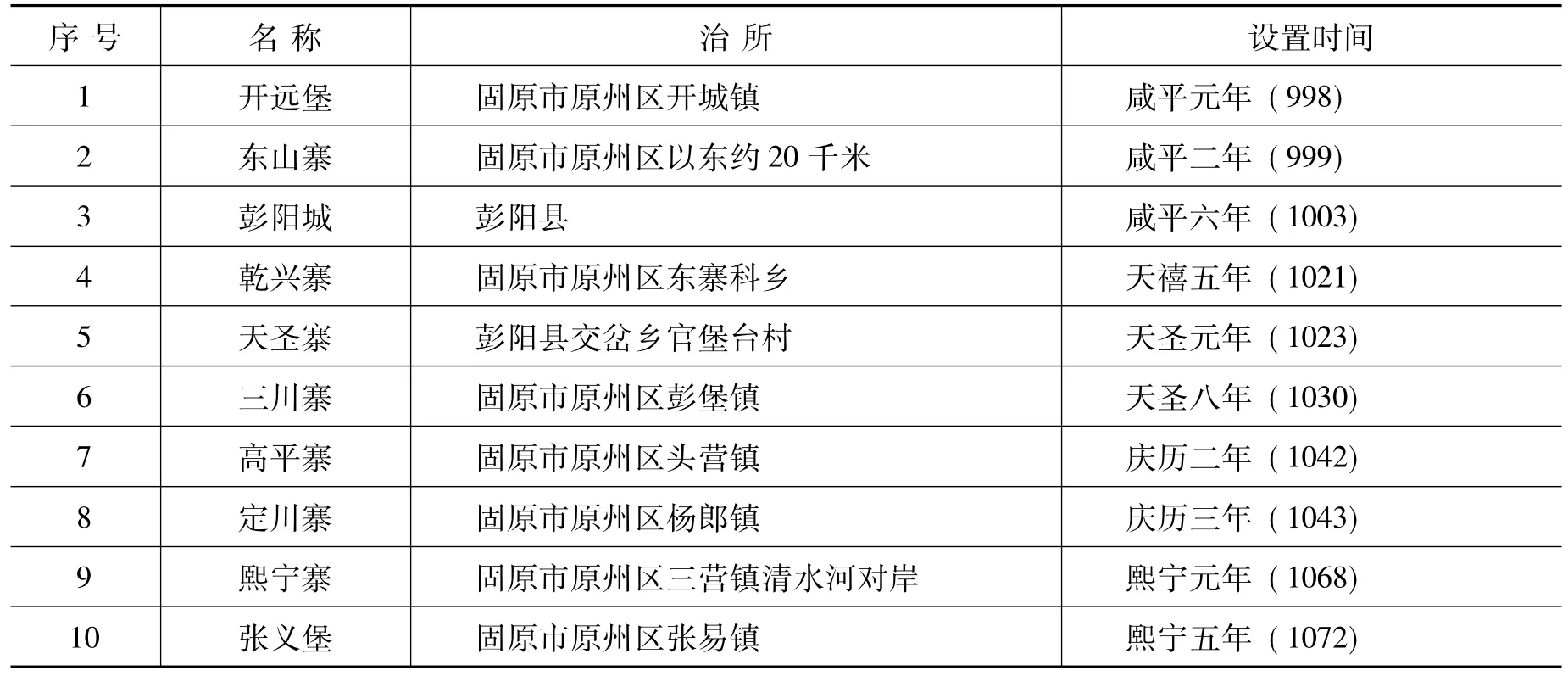

治固原市原州区,原为原州高平县。至道 (995—997)年间,灵环十州都部署李继隆鉴于李继迁叛服无常,提出在原州境内高平县设置镇戎军的建议[7]8968,得到宋太宗采纳。此举既方便转运粮饷策应灵州,又可抵御以党项为首的西北蕃族侵扰,有力巩固了西北边防。镇戎军作为泾原路的重点防御地带,在要害险隘之处营建了大量城、寨、堡,共同联结成为有机的军事防御体系,控扼西夏军队的南来道路。随着宋夏双方关系的变化和北宋御边政策的调整,西北沿边的诸城、堡、寨废置不常。《武经总要》记载镇戎军下辖“城、寨、堡九”[8]1096,《元丰九域志》有“城一、寨七、堡二”[9]136-137之说, 《宋史·地理志》所载与《元丰九域志》相同[7]2158-2159。此处遵从《元丰九域志》,以镇戎军下辖一城、七寨、二堡为准。

关于开远堡的修筑时间,《元丰九域志》[9]137和 《宋会要辑稿》[10]7658皆系于咸平元年 (998),《武经总要》则记其“祥符中筑”[8]1099。熙宁四年 (1072)十二月,安边堡并入开远堡[3]5561。《宋会要辑稿》据此记载:“安边寨。在泾原路镇戎军,熙宁四年废。”[10]7614此处,“安边寨”应改为“安边堡”。在《武经总要》中,留下了有关安边堡的记载:“瓦亭寨……西至安边堡二十里; ……东山寨……西南至安边堡三十里。”[8]1087-1088

关于东山寨, 《元丰九域志》[9]136-137和 《宋会要辑稿》[10]7620皆记载其修筑于咸平二年(999)。此外,《北宋镇戎军研究》一文还提供了一些有价值的信息。“固原博物馆藏有《东山寨修城记》碑一块,碑文残损较为严重,多半漶漫难识。尚存的文字中有‘今春虏犯天圣’、‘起城守之保伍……以军将王锡王仲□为部率而增毕’等语⑥,说明边吏曾调发差役对东山寨的城防工事进行了一次较大规模的增修与加固。虽然具体年月难以考实,但由‘今春虏犯天圣’可以推知,此时天圣寨已经修筑完成,所以应是天圣元年 (1023)以后之事⑦。”

表1 镇戎军所辖城、寨、堡一览表

乾兴寨,下辖飞井堡。关于乾兴寨的修筑时间,分别有《元丰九域志》的“乾兴元年”[9]136、《宋会要辑稿》的 “乾兴九年”[10]7620和 《武经总要》的 “天禧中”[8]1098三种说法,应以《武经总要》为准。天禧五年 (1021)开始修筑,乾兴元年 (1022)建成后,宋真宗下诏赐名“乾兴寨”。乾兴寨初置之时并不隶属镇戎军管辖,而在原州的管辖范围之内。据《续资治通鉴长编》记载,康定元年 (1040)三月,“原州乾兴寨主、西头供奉官李继明,监押、左班殿直孙佶并仗脊刺面,配沙门岛,由贼围镇西堡而不即救援也”。注云:“乾兴寨、镇西堡后并属镇戎军。”[3]2982庆历二年 (1042) 春正月时,改称 “镇戎军乾兴寨”[3]3217。由此推之,乾兴寨应该在康定年间 (1040—1041)自原州割属镇戎军。

由《武经总要》“天圣中筑,因赐名”[8]1098可知,天圣寨与乾兴寨一样,皆因建成当年正逢改元,所以赐诏以新的年号作为寨名。据《宋会要辑稿》记载,天圣寨在天圣元年由“修杏林堡改置”[10]7619。从天圣四年 (1026) “赐镇戎军修天圣寨役卒缗钱”[3]2424一事来看,天圣寨曾经有过数次扩建与修复。治平四年 (1067),在天圣寨境内设置信岔、凉棚二堡[7]2158,加强了对当地的防守。

高平寨设置于庆历二年 (1042)[9]136-137,庆历四年 (1045)十二月设置了与西夏开展边境贸易的榷场[3]3724。元丰六年 (1083),在高平寨境内设置故寨堡[7]2158。《宋会要辑稿》则有不同记载:“陕西环庆路镇戎军古寨堡,元丰五年置。”[10]7653由于西夏经常出兵阻断北宋在沿边地带营建堡寨、沟壕,所以“泾原路经略司欲以照管修筑故寨堡为军形,诱致贼马近边,令姚麟等掩击,或伺便出寨讨袭”[3]8080。

庆历二年 (1042),北宋设置定川寨[9]136。据《宋史·范祥传》记载,范祥“通判镇戎军。元昊围城急,祥率将士拒退之。请筑刘璠堡、定川寨,从之”[7]10049。由此可知,定川寨由镇戎军通判范祥提议修筑。文中所谓“元昊围城急”指的是康定元年 (1040)九月元昊领兵攻打三川寨一事,“西贼寇三川寨,镇戎军西路都巡检杨保吉死之。……三班借职郭纶固守定川堡,得不陷”[3]3042。据《宋史·仁宗纪》记载, “是月,元昊寇三川寨,都巡检杨保吉死之。又围师子、定川堡,战士死者五千余人,遂陷乾沟、乾河、赵福三堡”[7]209。由此可见,定川寨本为定川堡,后来扩建成寨。庆历元年 (1041)六月,陕西体量安抚使王尧臣的上言中称“镇戎之刘璠、定川堡”[3]3134,则定川寨的修筑在此之后。庆历二年 (1042)闰九月,定川寨之战爆发,泾原路副都部署葛怀敏战死,则定川寨在战前已经开始修筑。庆历三年 (1043)初,王尧臣奏请修缮、扩建定川寨:“定川、刘璠二寨,新经修筑,而定川城壁不甚完,今再须增葺及添兵马粮草之备。”[3]3338同时还需辨明的是,除镇戎军定川寨之外,渭州平凉县也曾在太平兴国八年(983) 设置定川寨,“西控六盘山一带”[8]1089,庆历二年废[3]3220。

熙宁元年 (1068),北宋设置熙宁寨[9]136-137。镇戎军北面有叶燮会[11]102-103,地处三川、高平、定川寨一线旧壕与曹英新壕之间, “中有土山,可以乘高望远;据险结垒,可扼其走集”[12]511。知渭州蔡挺利用这一有利地势修筑城寨,历时十八天建成,开膏腴之地两千顷,招募弓箭手三千余人耕守,朝廷赐名“熙宁寨”[13]689。《宋史·蔡挺传》中留下了这样的记载: “神宗即位……又筑城定戎军为熙宁寨,开地二千顷,募卒三千人耕守之。”[7]10576结合地理与史实来看,此处的“定戎军”应为“镇戎军”之讹。当时,知原州种古也参与了熙宁寨的修筑,“以近臣荐易西京左藏库副使、泾原路都监知原州。羌人犯塞,古御之,遂城熙宁寨于镇戎之北”[13]496。熙宁元年 (1068),在熙宁寨境内设置硝坑堡[7]2158。从元丰六年 (1083) 五月 “熙宁寨硝坑堡巡检王世隆追贼于水东口战死”[3]8062一事来看,该堡设有巡检一员。此后,熙宁寨境内又陆续增设狼井、安远、窦信 (岔)、梅谷、开疆五堡[7]2159。熙宁十年 (1077),北宋朝野讨论熙宁寨的废置问题,“泾原路经略司言,镇戎军熙宁寨经久可守御,乞且存留,从之”[3]6999。

熙宁五年 (1073)十二月,北宋设置张义堡[9]137。元丰元年 (1078)六月,“知镇戎军张守约言:‘张义堡四面受敌,易攻难守,堡南一里有旧堡,三面临崖,城两重,皆不受敌。乞存新堡外,更修葺旧堡,移置仓、草场……迁廨舍于旧堡。’诏从之。”[3]7088由此可知,张义堡分为新、旧两堡,虽然南北相距一里,地势和攻守态势却截然不同:新堡无险可据,易攻难守,控扼要道;旧堡地势险峻,易守难攻,偏临绝地。熙宁五年所建应为新堡,便于操练士卒、经营屯戍,同时修缮了旧堡,将粮草仓场、官署等移置其中。新、旧二堡互为掎角,攻守兼备,加强了防御西夏的能力。

2.怀德军

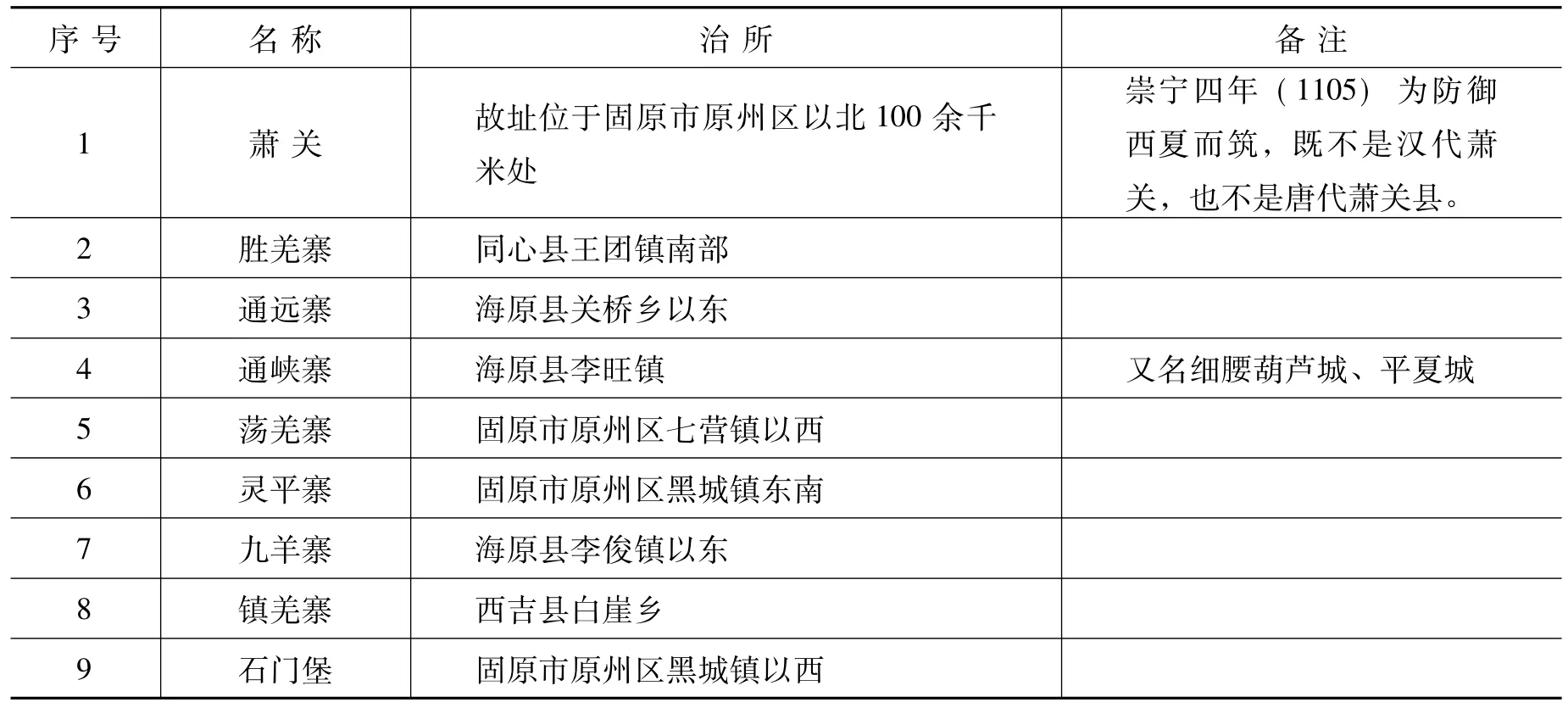

又名平夏城,治所位于固原市原州区黑城镇附近。绍圣二年 (1095),北宋在葫芦河川内的石门峡江口筑城,原名“石门城”,绍圣四年 (1097)赐名“平夏城”。该城地处六盘山东麓战略要冲,“距渭州仅三十里,东带兴、灵,西接天都,濒葫芦河形胜,宜耕牧”[14]466。大观二年(1108),平夏城升为怀德军,“增置兵将,与西安、镇戎为声援应接”[7]2158。怀德军一带土沃物丰,分布有大片适宜耕作的良田,曾有党项熟户在此定居。绍圣三年 (1094),北宋出兵夺取怀德军。章楶次年上奏指出:“本路去年攻破贼堡,杀数千人,今又于其心腹之地建两城寨,杀获近二千级,所结仇怨比诸路特深。其建筑去处,皆系膏腴,谍者传西人语,‘唱歌作乐田地,都被汉家占却’,又云‘夺我饭碗’,观此事势,必须竭力尽死来争。”[3]11524元符元年 (1098)十月,西夏梁太后统兵三十万攻打平夏城,大败而归。北宋时期,怀德军下辖一关、七寨、一堡。

灵平寨,原名好水寨,绍圣四年 (1097)赐名,大观二年 (1108)割隶怀德军[7]2158。绍圣四年四月甲辰,“章楶上言曰:前于石门建城一所,好水河建寨一所及置烽台等,并已毕工,乞特赐名。诏石门城以平夏城、好水寨以灵平寨为名。”[3]11545在《宋会要辑稿》中留下了不同记载:“元丰四年四月二十七日,泾原路经略使章楶奏……。一在镇戎军,旧好水寨,绍圣四年改。”[10]7615根据史实可知,章楶在绍圣四年出任泾原路经略使、兼知渭州,奏言所指“灵平寨进筑完成”与“旧好水寨毕工赐名”本即一事,《宋会要辑稿》“灵平寨”条下所载有误[4]。随着拓边活动的进行,北宋的边境线逐步北推,镇戎军由原来的“极边”转为“边面阔远”,管辖范围的扩大带来了事权的提升。为加强与周边堡寨的协同,“诏镇戎军管下新建平夏城、灵平寨边面阔远,今后镇戎军知军兼管勾泾原路沿边安抚司公事”[3]11547。

表2 怀德军所辖城、寨、堡一览表

绍圣四年 (1097)五月,章楶奏请于褊江置寨[3]11567,同年六月二十四日,诏赐笾 (褊)江新寨名为镇羌寨⑨。据《宋会要辑稿》记载,“镇羌寨。在泾原路德顺军,旧扁江新寨,绍圣四年改镇羌”[10]7612。镇羌寨本位于镇戎、德顺两军交界处,大观二年割隶怀德军。

元符元年 (1098)二月,“今月十四日修古高平堡毕工,乞赐堡名。诏赐名高平堡”[3]11758。李焘引《布录》注释道:“戊申,泾原修古高平堡,乞赐名,止以古高平为名。”[3]11758在《宋会要辑稿》中,高平堡被记为“陕西环庆路德顺军古高平堡”[10]7655,有误。据《宋史·地理志》记载,镇戎军灵平寨“东至古高平堡一十五里,西至九羊寨三十二里”[7]2160,九羊寨以南十余里为德顺军界。

3.德顺军

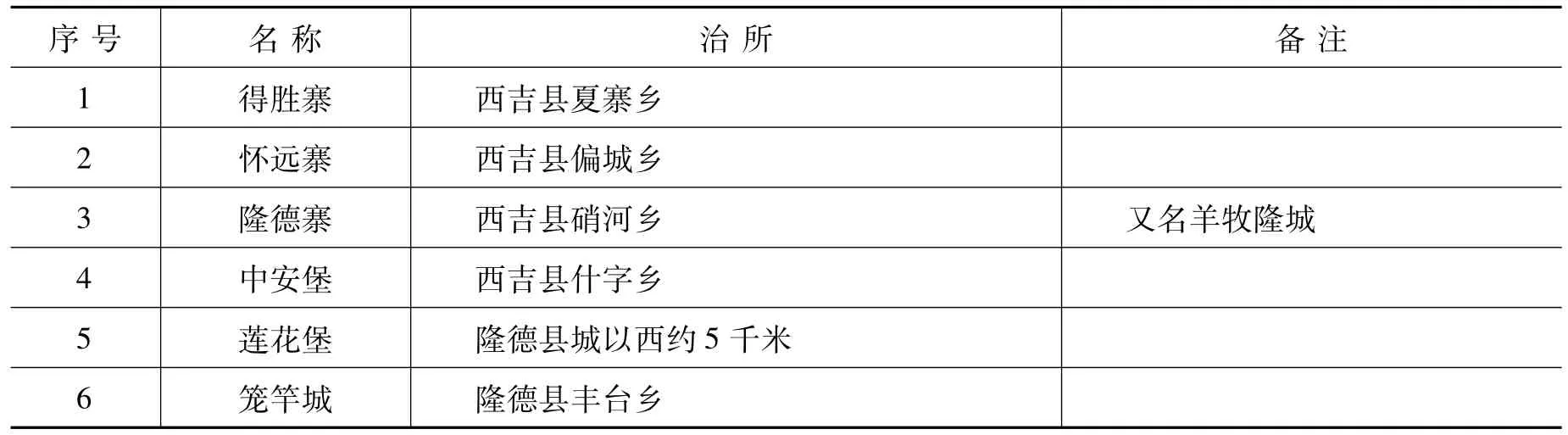

大中祥符七年 (1015)十二月,“泾原路 (钤辖)请筑笼竿城”[7]157。由于陇干城还有笼竿城、陇竿城和笼竿三种别称,所以《宋史·地理志》记载“即渭州陇干城建为军”[7]2158,《武经总要》有德顺军“即旧笼竿城也”[8]1100的说法,《元丰九域志》留下了“庆历三年以渭州陇竿城置军”[9]137的记载, 《宋会要辑稿》 “以渭州平凉县地笼竿城为德顺军”[10]7404。庆历三年(1043),北宋在陇干城 (治宁夏隆德县)设置德顺军⑧,下辖一县、六寨、五堡、三城,在宁夏境内有三寨、二堡、一城,涉及隆德县和西吉县部分地区。

表3 德顺军所辖城、寨、堡一览表

4.西安州

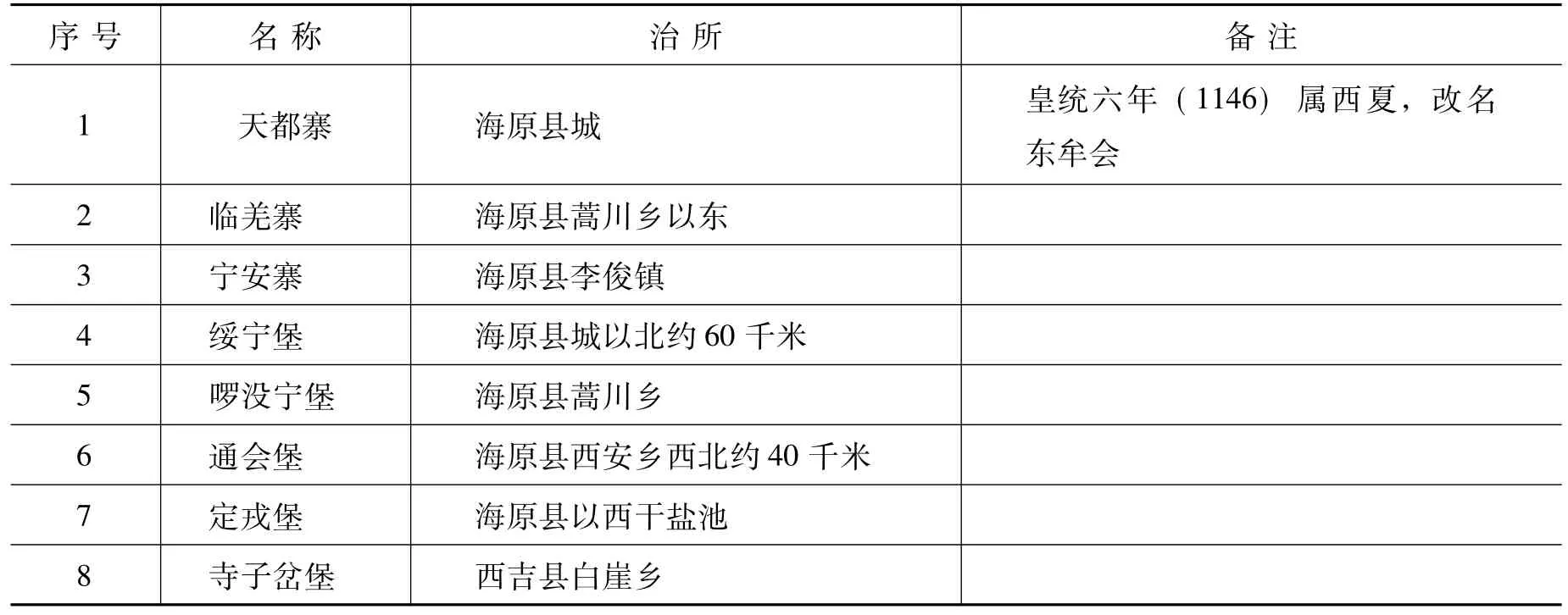

元符二年 (1099),北宋从西夏手中夺取了天都重镇南牟会,随后构筑城寨。“元祐二年五月二十一日,泾原路进筑天都南牟会。诸路筑据要害,而各径直相通。毕工,诏以南牟会新城为西安州。”[10]7404西安州的治所位于海原县西安乡附近,下辖四寨⑤、五堡。

表4 西安军所辖城、寨、堡一览表

二、北宋在宁夏南部地区边防体系的构筑

咸平五年 (1002),李继迁攻占战略要地灵州。灵州据诸路上游,控制着由贺兰山渡过黄河、进入葫芦河 (今清水河)和马莲河谷两条通路的枢纽[15]。李继迁可由此西向攻破吐蕃、回鹘夺取河西,南侵泾原、环庆、秦凤三路,对关中地区构成巨大威胁。为巩固宁夏南部六盘山沿线的防务,北宋先后构筑镇戎、天都两道防线。二者作为西北边防体系的重要组成部分,成为巩固西北边防、稳定边疆局势的有力支撑。

1.镇戎防线

在北宋的西北边防体系中,镇戎军“山川险阻,旁扼夷落,为中华襟带”[16]2531,是泾原路军事重镇和要冲之地,具备优越的地理交通和战略地位,因而成为防范党项南侵的第一道战略屏障。镇戎军境内的主要河流为全长300多千米的葫芦河,古称“蔚茹水”。清水河发源于六盘山东麓的开城镇,自南向北流经今海原、同心等县,在中宁县境内注入黄河。“由于清水河中下游河谷较宽,地势相对平坦,自宋地向北入于夏境,正当西夏铁骑之冲,为镇戎军的守御增加了难度;而镇戎军境内的中上游流域受黄土丘陵沟壑区地理条件的影响,在山前地带形成了洪积—冲积平原,河流东西两侧多山地丘陵,山川交错,北宋因之据要设险。除此之外,镇戎军境内还有武延川、好水川、捺龙川等若干细小支流。”[4]因此,宰相章楶曾以葫芦河川“原野广阔,别无山谷巇崄之患,资借水草,民兵易集”[3]11523为由,向宋哲宗呈上进筑之策。“镇戎军的管辖范围随着宋夏边界的推移和摆动而屡有盈缩,约可涵盖今固原市原州区与彭阳县大部,隆德县北部、西吉县东部和海原县南部部分地区。就山川形势而言,镇戎军地处六盘山东北麓,整体地势南高北低,并处在黄土高原西北部,以黄土丘陵沟壑区为主,沟壑纵横起伏,地形条件复杂,塬、梁、峁与川、壕、沟交相错落,地形破碎,为‘山川险阻’之地。”[4]

镇戎军在西北地理格局中的交通枢纽地位由山川形势和地理位置等客观条件所决定,主要体现在北宋与西北诸族往来交通、北宋和西夏之间军事要冲两个方面。首任知军事,兼渭、仪都巡检使李继和对此曾有简要概括: “镇戎军为泾、原、仪、渭北面捍蔽,又为环、庆、原、渭、仪、秦熟户所依,正当回鹘、西凉六谷、咩逋、贱遇、马臧梁家诸族之路。”[3]1090-1091北宋对西北诸族“啖之以厚利,推之以深恩”,通过封授、赐赉、贸易等多种方式积极拉拢与多方联合,既实现了安边绥远、通畅往来的目的,又牵制了日益强大的党项势力。在这一政策影响下,吐蕃西凉六谷部、甘州回鹘纷纷与宋交好,河西走廊通往西域的道路得以畅通。镇戎军是北宋与周边少数民族交往的重要孔道与交通枢纽,凉州吐蕃、甘州回鹘、青唐吐蕃、西夏等少数民族政权入宋贡献方物、朝贡贸易多半取道于此。他们由兰州、会州抵达镇戎军西北界后分为两路:或顺葫芦河川南至瓦亭寨,或沿六盘山西麓下进抵笼竿城,再沿开阔平坦的泾河河谷东行进入关中。有学者认为,于阗也曾由镇戎军入宋朝贡,从兰州出会州会宁关,过镇戎军石门关,出木峡关进入渭州[17]。李继迁时常出兵侵扰镇戎军北境,“若贼从萧关、武延、石门路入镇戎……即回鹘、西凉路亦断绝”[3]1092。“夏国、角厮啰差人诣阙进奉,虑于延、秦州。镇戎军沿路售卖陕西粮草交抄,乞行禁止。”[10]7852宋真宗认为,“朝廷比置镇戎军,劳费守戍者,盖亦欲通戎人卖马之路”[10]7144。北宋不但在镇戎军设立榷场、卖茶场、买马场等各类交易场所,还有商税务、酒课务、折博务等贸易管理机构。

“(原)州据八郡之肩背,绾三镇之要膂。元开成志云:‘左控五原,右带兰会,黄流绕北,崆峒阻南,称为形胜。’”[18]2802从设立初衷来看,在平高县建镇戎军可发挥中转枢纽作用,为北宋转饷灵州开辟一条更加便捷的道路。然而,随着灵州的沦陷,宋夏边界向南推移,镇戎军成为与西夏接壤的极边之地,双方时常在此发生交战。通过与相邻的沿边军州进行横向对比,可以看出镇戎军的边防压力更为沉重:“环州、保安、镇戎军三处并是极边,其镇戎军比环州、保安军道路稍得平稳。”[10]5442边将夏竦曾明确指出: “今之关塞……所最忧者泾原,次则环庆。泾原莫急于镇戎……戎人狡猾,必不肯舍平易而趣险阻。”[19]卷14在这一背景下,镇戎军势必成为西夏的主攻方向。“自置军以来,克张边备,方于至道中所葺,今已数倍,诚能常用步骑五千,分守镇戎及泾、原州,缓急会于此军,并力击贼。盖当贼来要口,若防守得宜,贼必不敢过此军,则缘边民户不废耕织,熟户老幼有所藏匿。”[3]1091葫芦河川历来就是北方少数民族南下侵扰的最佳通道,“自汉、唐以来,为戎马之冲。汉武时匈奴入寇,烧回中宫,唐则吐蕃、回纥再至渭水便桥,皆由此路”[3]3338。对于北宋来说,葫芦河川作为运粮便道的原有优势荡然无存,反而成为宋军组织防御的不利因素:“其先泾原路接天都山,去贼巢穴为近,山川平易,可以出大兵。若劲骑疾驰,则渭州旦暮可至。”[3]3141西夏军队沿葫芦川谷南下,不但可借助平坦开阔的地形组织大规模进攻,还能利用沿途水源、草场作为补给,充分发挥骑兵铁鹞子“百里而走,千里而期,最能倏往忽来,若电击云飞”[7]4720的速度优势,在机动性和冲击力上对北宋步卒形成压制。镇戎防线应运而生,葫芦河川成为宋军的布防重点,沿河而建的众多堡寨形成了有效的边防体系。

除葫芦河川主道外,镇戎军还控扼多条支线,南北向可通泾、原、仪、渭诸州:“有数路来寇,若自陇山下南去,则由三白堡入仪州制胜关;自瓦亭路南去,则由弹筝峡入渭州安国镇;自青石岭东南去,则由小卢、大卢、潘谷入潘原县。若至潘原,西则入渭州,东则入泾州;若自青石岭东公主泉南去,则由东山寨故彭阳城西,并入原州。其余细路,不可尽数。”[3]1091西夏军队充分利用了这一地理优势,既利用众多岔路故布疑阵,又在沿途选择有利地形设伏以待。这种战术使西夏在历次对战中频频得手,宋军完全陷入被动防御,支左绌右,疲于应付。更为严峻的是,只要这些军事要道一路得破,关中势必困蹙。镇戎军南临泾河上游,若顺泾河干流东行,沿途所经河谷地带的地形开阔、地形平易,“盖自镇戎军至渭州,沿泾河大川直抵泾、邠以来,略无险阻。虽有城寨,多居平地,贼径交属,难以捍防”[3]3338。由于西夏取道泾河河谷可直叩潼关,宋军在好水川之战中“将校士卒死者万三百人,关右震动,军须日广,三司告不足,仁宗为之旰食,宋庠请修潼关以备冲突”[7]13997。定川寨之战后,西夏大军直抵渭州,“元昊有作伪诏谕镇戎兵民,有定关辅之言”[3]3350。

镇戎军在西北边防体系中占据冲要地位,是宋夏军事通道上的咽喉之地,成为双方争夺最为激烈的地区。如果防守得宜,北宋可以倚为阻挡西夏南侵的藩屏;一旦失守,西夏由此分兵南下,“则过此新城,止皆废垒”[3]1091,如入无人之境,宋军再难阻截。

2.天都防线

李继迁攻占灵州后,进而南下夺取天都山地区。天都山东邻葫芦河川,北连兴、灵,南界地势险要,沟壑纵横,仅有河谷山垭与外界交通,因川原平旷、牧草丰美而成为游牧民族屯军的理想场所[15]。葫芦河流域的平坦川道便于西夏骑兵快速突击,由此南下直接威胁关中。宋夏双方为争夺葫芦河川的控制权,多次在天都山地区发生激烈战事。地居要冲的天都山地区既是西夏南境屏障,又是侵扰北宋的前哨基地。西夏以天都山为基地,利用熟悉地形的便利条件,向东南出石门袭击镇戎军,西南经武延川侵扰渭州,可从侧面配合争夺葫芦河川。天都山西界兰、会,西进可以打通前往熙河的道路。因此,宋人认为“天都,鼐摩会、南牟会正是西界膏腴、耕牧、衣食根本之地,又更咫尺黄河”[3]12035,“一国所恃以为轻重强弱安危之地土”[3]12013,“乃西人要害地分”[3]12007。

随着宋夏矛盾的激化,西夏日益重视对天都的经营,不但修建了南牟会城,而且设置监军司,元昊心腹野利遇乞在此屯兵数万,号称“天都大王”。南牟会背山面水,景色秀丽,元昊在此“内建七殿,极壮丽,府库、馆舍皆备”[20]288,每日与“新皇后”没移氏宴乐其中。此外,西夏还在洒水平西南 (海原县耙子洼村)修建了东牟会城,与南牟会呈掎角之势,共同拱卫天都山。

元符元年 (1098),西夏在平夏城之战中惨败,由天都山东麓没烟峡进攻北宋的通道被切断。次年,北宋趁势抽调环庆、熙河、秦凤、泾原四路五万余人,历时四个月在秋苇川、洒水平、南牟会构筑城寨,分别赐名临羌寨、天都寨和西安州,天都防线基本形成。宋朝认为,西安、天都、临羌三座城寨“皆是两路 (泾原、熙河)噤喉之地,川原广阔,形势雄牡,若非宿以重兵,未易弹压西贼,张皇国威”[3]12098。因此,西安州驻兵七千人,天都、临羌两寨各三千人。由于西安州与平夏城、镇戎军互为声援,应接萧关 (今海原县高崖乡草场村),北宋派名将折可适单任第十三将驻扎西安州,兼知州并沿边安抚司。

北宋从西夏夺取天都山并构筑天都防线后,在战略态势上赢得了主动。元符二年 (1099),宋朝收复了与天都相邻的会州,沿弩札川 (今甘肃省定西县西北的关川)、会州、打绳川 (今打拉池)、碱隈川 (今干盐池)一线构筑多处城寨,连通了泾原、熙河两路防线,本属极边的秦州变为内地。北宋西北边防的加强扭转了受困于西夏侵扰的不利局面,逼使后者请求辽国从中斡旋,主动与宋修好。

综上所述,宁夏南部的六盘山地区因地处交通要冲而在北宋西北边防体系中居于重要地位。北宋将镇戎军、德顺军、怀德军和西安州作为战略支点,通过构筑镇戎、天都两道防线,在防范李继迁侵扰和抵御西夏南侵过程中逐渐赢得主动,对维护西北边疆稳定具有一定积极意义。

注释:

①平凉六盘山对联。

②元鼎五年 (前112)十月,汉武帝沿六盘山北出萧关,“登空同 (崆峒山),西临祖厉河而还”。元封四年(前107)十月,汉武帝北出萧关巡视代地、河东,修通回中道。此后,汉武帝又分别于太初元年 (前104)八月、太始四年 (前93)十二月、征和三年 (前90)正月、后元元年 (前88)正月四次出巡六盘山地区。

③史称“原州七关”,参米寿祺《唐代原州七关述论》,《西北师大学报》(社会科学版)1992年第6期。

④参保宏彪《唐代马政与固原马牧之地位》,《宁夏史志》2014年第2期,收入贠有强主编《宁夏地方历史文化论丛》第2辑,甘肃人民出版社,2017年。

⑤其中一个寨子在甘肃会宁县境内。

⑥《东山寨修城记》的图版与录文可参考杨宁国《彭阳县文物志》,第127—130页,宁夏人民出版社,2003年。

⑦有学者根据“天圣”二字,将修城时间系于天圣年间,似可商榷。

⑧关于北宋德顺军的治所众说纷纭,参鲁人勇《北宋三军城故址考》,《宁夏大学学报》 (社会科学版)1982年第3期。本文持宁夏隆德县之说。

⑨李焘注曰:“此据章楶奏议增入。楶以五月六日上此,其得旨当别有月日,更须徐考之。六月二十四日,褊江赐名镇羌。”《续资治通鉴长编》卷四百八十七“绍圣四年五月”,第11567页,中华书局,2004年。

参考文献:

[1]司马迁,撰.史记[M].北京:中华书局,1982.

[2]杨文.试论河湟酋豪对北宋民族政策的影响 [J].甘肃社会科学,2009(2).

[3]李焘,撰.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[4]鲁静娴.北宋镇戎军研究[D].兰州:兰州大学,2015.

[5]欧阳修,宋祁,撰.新唐书[M].北京:中华书局,1976.

[6]欧阳修,撰.新五代史[M].北京:中华书局,1974.

[7]脱脱,等,撰.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[8]曾公亮,等,编著.武经总要前集[M].郑诚,整理.长沙:湖南科学技术出版社,2017.

[9]王存,等,编著.元丰九域志[M].魏嵩山,王文楚,点校.北京:中华书局,1984.

[10]徐松,辑.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[11]黄以周,等.续资治通鉴长编拾补[M].顾吉辰,点校.北京:中华书局,2004.

[12]张方平,撰.乐全集 [M] //文渊阁四库全书本:第1104册.

[13]王称.东都事略[M].孙言诚,崔国光,点校.济南:齐鲁书社,2000.

[14]戴锡章.西夏纪[M].银川:宁夏人民出版社,1988.

[15]米寿祺.宋夏对峙时期的天都地区 [J].西北师大学报:社会科学版,1988(4).

[16]马端临,撰.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[17]任树民.北宋时期的于阗[J].西域研究,1997(1).

[18]顾祖禹,编著.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[19]夏竦.文庄集[M].文渊阁四库全书本.

[20]吴广成,撰.西夏书事[M].龚世俊,等,校证.兰州:甘肃文化出版社,1995.