贵州玉舍国家森林公园三种造林植物光合生理特征研究

杭红涛 吴沿友 邢德科 王瑞 张开艳

摘 要: 該研究以贵州省玉舍国家森林公园三种造林植物水榆花楸(Sorbus alnifolia)、近轮叶木姜子(Litsea elongata var. subverticillata)、山杨(Populus davidiana)为对象,测定其光合作用日变化和叶绿素荧光、叶片碳酸酐酶活力以及叶绿素含量和稳定碳同位素组成,并测定了植物生长地土壤理化性质,综合分析了三种植物的喀斯特生态适生能力。结果表明:水榆花楸和山杨的净光合速率明显高于近轮叶木姜子,这与其较高的气孔导度和光化学效率有关;而山杨因具有较高碳酸酐酶活力和叶绿素含量,表现出较高的水分利用效率。水榆花楸和山杨的光合生产能力较高,且受光强和温度限制,可在光照较好的地区大范围种植,作为速生植物来加快经济收入并改造当地脆弱生境的优选植物;近轮叶木姜子作为中药型植物,且在低光强下能够保持最大生长能力,可在光照条件不好的地区优先种植,既增加植被覆盖率又增加经济收入。该研究结果为山地森林资源的保护和开发利用提供了科学依据。

关键词: 喀斯特, 光合作用, 叶绿素荧光, 碳酸酐酶, 稳定碳同位素组成

中图分类号: Q945.11

文献标识码: A

文章编号: 1000-3142(2018)01-0036-12

Photosynthetic physiology characteristics of three afforestation tree species in Guizhou Yushe National Forest Park

HANG Hongtao1,2, WU Yanyou2*, XING Deke3, WANG Rui2,4, ZHANG Kaiyan1,2

( 1. State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, School of Karst Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China; 2. Research Center for Environmental Bio-Science and Technology, State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China; 3. Key Laboratory of Modern Agricultural Equipment and Technology, Ministry of Education, Institute of Agricultural Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu,China; 4. Food and Pharmaceutical Engineering Institute, Guiyang University, Guiyang 550003, China)

Abstract: Karst is widely distributed in our country, its ecological environment is fragile, and vegetation restoration is an effective way to repair and reconstruct the karst fragile ecological environment, but the key to vegetation restoration is to screen suitable plant that can adapt to karst fragile environmental conditions. To study the photosynthetic physiology and ecology of afforestation plant species in karst area, so as to provide scientific basis for the protection and exploitation of mountain forest resources. In this study, three afforestation plant species, Sorbus alnifolia, Litsea elongata var. subverticillata and Populus davidiana, were collected from Yushu National Forest Park of Guizhou Province. Plant photosynthesis and chlorophyll fluorescence, leaf carbonic anhydrase activity and chlorophyll content and stable carbon isotopic composition, and the soil physical and chemical properties of plant growth location were determined, and the karst ecological adaptability of three plant species was comprehensively analyzed. The results showed that the net photosynthetic rates of Sorbus alnifolia and Populus davidiana were significantly higher than that of Litsea elongata var. subverticillata, which were related to its higher stomatal conductance and photochemical efficiency. Populus davidiana had higher activity of carbonic anhydrase and chlorophyll content, showing a higher water use efficiency. Sorbus alnifolia and Populus davidiana, dominated by the photosynthetic activity, and are limited by light intensity and temperature, as the fast-growing plants can be selected to large-scale grown in good light conditions to increase economic income and improve the fragile habitats in karst areas. However, the photosynthetic rate of Litsea elongata var. subverticillata was lower than that of other two plant species, combined with its highest photosynthetic capacity under low photosynthetic active radiation, this medical plants can be as the shade plant to raise the vegetation coverage and increase local economic income. The results provide a scientific basis for the protection and exploitation of mountain forest resources.

Key words: karst, photosynthesis, chlorophyll fluorescence, carbonic anhydrase, stable carbon isotopic composition

我国喀斯特分布面积约130万km2,其中西南地区约占我国喀斯特总面积的27% (卢耀如,1986)。贵州是西南喀斯特地貌发育最为强烈的省份之一,贵州喀斯特地区主要以碳酸盐岩等可溶性岩为主,占全省土地总面积的73%,属于典型的喀斯特石漠化地区(曹建华等,2003)。由于各种地质作用制约和人类不合理活动的干扰,造成喀斯特地区的原生植被遭到破坏减少,土层流失,基岩裸露,表层养分流失殆尽,这一系列的脆弱生境特征,严重影响着地区经济与环境的可持续发展。因此,为了改善喀斯特地区的生态环境和地区经济问题,近年来国家已实施了生态系统修复与重建工程,注重封山育林和合理开发自然资源等途径,有效改善了地区的环境修复和经济发展(彭晚霞等,2008)。但是,喀斯特脆弱生境的多样性和植被抗逆境生存能力的不同,给生态系统的修复工作带来很大的瓶颈。

目前,利用喀斯特地区原生植被及适生能力强的植被来修复改善喀斯特脆弱生境是生态系统修复及重建的主要策略之一。国内外学者已从不同的角度研究了喀斯特地区不同植被的外在形态和内在生理生化上的适应性,主要包括植物的光合特性日变化、叶绿素荧光变化、水分利用效率、各种抗氧化酶和调节酶的活性变化及对岩石的风化作用机制等方面(Evrendilek et al,2008;Ribeiro et al,2009;Sonobe et al,2009;Li et al,2011;杭红涛,2015)。喀斯特脆弱生境往往表现出岩溶干旱、低营养、高钙及重碳酸盐等特性,导致不同植被的光合、蒸腾及水分利用效率等是衡量植被在脆弱生境下生存和生长的重要指标。在逆境下,植被通常会表现出避害和耐害等策略,其中植物体内的抗氧化酶及调节水分和离子通道的碳酸酐酶对喀斯特当地的植物生存起到了重要作用。碳酸酐酶(Carbonic anhydrase, CA; EC 4.2.1.1)是一种含锌金属酶,能够快速催化HCO3-与CO2和水之间可逆转化,进而为提供部分CO2和水作为光合作用底物(Imtaiyaz et al,2013)。如在岩溶干旱等逆境下,植被体内的碳酸酐酶被激活表达,利用土壤中的可溶性无机碳源快速转化成水和二氧化碳,以应对因干旱缺水引起植物叶片气孔部分关闭造成水分和二氧化碳的供应不足(Hu et al,2010;吴沿友,2011;吴沿友等,2011b)。近年来,稳定同位素技术在植物生理生态学方面研究取得了较好的发展。杜雪莲等(2008)研究报道了喀斯特地区不同石漠化下植物的δ 13C与环境因子相关分析;孙双峰等(2005)和Schifman et al(2012)指出δ 13C值是研究植物水分利用效率及利用无机碳源种类的一个间接指标,通过分析植物叶片δ 13C值来揭示植物对水分的长期利用情况及无机碳的利用种类,有助于筛选高水分效率和高无机碳源利用能力的喀斯特适生植物。

根据植被在喀斯特地区的作用及地位,本研究选择了贵州喀斯特地区玉舍国家森林公园三种造林植物作为研究对象,从植物光合特性日变化、叶绿素荧光、碳酸酐酶活力、叶绿素含量及稳定碳同位素组成δ 13C的角度,通过分析这些指标的变化规律与环境因子的相互关系,比较了三种植物对喀斯特地区的适应性以及适应策略,进而为植被恢复以及改善喀斯特环境来筛选合理的植被提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

研究地点位于贵州省水城县玉舍国家森林公园(104°47′ E, 26°27′ N)。该地区属于典型的喀斯特高山地区,总面积约3 342 hm2,海拔为1 700~2 503 m,年平均气温13 ℃左右,最低气温在1月份的3 ℃,最高气温在7月份的22 ℃,年平均降雨量为1 380 mm。雨热同季,湿度较大,降雨量主要集中在4—10月。土壤类型主要由石灰岩和玄武岩等岩石发育的酸性黄壤土。植被较为丰富,具有较多的中药型植物,是目前六盘水市保护较好的原始喀斯特天然森林植被之一(向红等,2010)。

1.2 实验设计

样地位于玉舍国家森林公园山坡阳面。以该研究地区三种优势造林植物:水榆花楸(Sorbus alnifolia)、近轮叶木姜子(Litsea elongata var. subverticillata)、山楊(Populus davidiana)为对象,选取完全展开、长势较为一致的健康叶片进行光合特性日变化及叶绿素荧光测定,测完后采集叶片立即保存于液氮中,以在室内测碳酸酐酶活力、叶绿素含量及稳定碳同位素δ 13C值备用。同时在三种植物生长地周边采取地下土壤分析其主要的理化性质。

1.3 土壤理化性质测定

于三种植物根系周边去除表层腐殖质,采集0~30 cm的土样,并装于洁净的自封袋中,以备在实验室进行土壤主要理化性质测定分析。土壤样品经风干后研磨过20和100目筛,按四分法随机取部分样品进行测定。主要理化性质为铵态氮、有效钾、速效钾、有机质、pH及碳酸氢根离子浓度。

1.4 光合特性日变化测定

于2012年5月14—20日(晴朗),选取不同方位冠层外侧受光较好的健康叶片,从顶部下数第一片完全展开叶,用便携式光合测量系统Li-6400(LI-COR, Lincoln, NE, USA)于8:00—18:00分别测定了三种植物叶片的光合特性日变化。测量过程控制气体流速500 mmol·s-1,其余参数为当地自然环境值。间隔2 h测定一次,每种植物测3株,每株测5片,每片测3次,取其平均值。测定主要参数包括净光合速率(Net photosynthetic rate, Pn, μmol CO2·m-2·s-1)、蒸腾速率(Transpiration rate, Tr, mmol H2O·m-2·s-1)、气孔导度(Gs, mol H2O·m-2·s-1)、胞间CO2浓度(Ci, μmol CO2·mol-1)、空气CO2浓度(Ca, μmol CO2·mol-1)、光合有效辐射(缩写为PAR, μmol·m-2·s-1)、空气温度(Ta, ℃)、空气相对湿度(缩写为RH, %)。并计算出叶片的水分利用效率(WUE)=Pn/Tr及叶片气孔限制值(Ls)=1- Ci/Ca。

1.5 叶绿素荧光测定

三种植物叶片经暗适应1 h之后,用便携式光合测量系统Li-6400 (LI-COR, Lincoln, NE, USA)进行叶绿素荧光测定。根据文献测定以下荧光参数 (Murchie & Lawson,2013):初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm),并计算出PSⅡ最大光化学效率 (Fv/Fm) = (Fm - Fo)/Fm及PSⅡ潜在活性(Fv/Fo)=(Fm - Fo)/Fo。

1.6 碳酸酐酶活力测定

将野外采集的植物叶片从液氮中快速取出,置于预冷的研钵中加入液氮迅速研磨,加入3 mL碳酸酐酶提取液(0.01 mol·L-1巴比妥钠,0.05 mol·L-1巯基乙醇,pH 8.30)直至研磨充分,然后转移到5 mL离心管中,混合均匀,将匀浆液以12 000 × g,4 ℃下离心5 min,冰浴20 min。转上清液于预冷的洁净离心管中,并测定碳酸酐酶活力。碳酸酐酶活力测定采用改进pH法,即整个测定系统维持在0~2 ℃,取待测上清液400 μL,加入到含有4.5 mL巴比妥钠缓冲液(20 mmol·L-1巴比妥钠,pH 8.30)的反应容器中,迅速加入3 mL饱和CO2蒸馏水,用锑微电极检测整个反应系统中对照和样品的pH变化,依据每降低1个pH单位,所需用的时间分别记为to和t,碳酸酐酶活力用WA-unit表示(Wu et al,2011a),即WA=(to/t-1)。

1.7 叶片叶绿素含量测定

叶片叶绿素含量的测定采用分光光度法,并计算出叶片单位鲜重的叶绿素含量(李合成,2006)。

1.8 植物叶片δ 13C测定

将液氮冷冻的叶片取出经108 ℃杀青0.5 h,接着在80 ℃恒温下烘干,粉碎均匀并过200目筛,称取3~5 mg样品和高温处理的氧化铜丝装入到石英管中,以Pt丝作为催化剂,将样品管于850 ℃左右煅燒3~4 h,此时样品中的有机碳全部转化成气态的CO2,于中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室气体同位素质谱室的MAT-252质谱仪(Finnigan MAT,Germany)上进行测定碳同位素组成δ 13C。测量精度小于±0.1‰,分析结果以PDB (Pee Dee Belemnite) 表示, 即δ 13CPDB(‰)=[(13C/12C)sample - (13C/12C)standard ]/(13C/12C)standard × 1 000。

1.9 数据统计分析

所有数据均采用SPSS 20.0软件进行统计分析,并用Origin 8.5软件绘图和Excel软件做表。

2 结果与分析

2.1 土壤主要理化性质及植被生长习性

三种植物生长地根系土壤主要理化性质:铵

态氮为(11.01±2.2)mg·kg-1、有效钾为(29.67±5.64)mg·kg-1、速效钾为(31.53±5.64)mg·kg-1、pH为(5.68±0.19)、HCO-3为(0.13±0.06)mmol·kg-1、有机质为(6.43±2.41)%,以上数据均取平均值 ± 标准差表示。由此可以看出,植物根系土壤呈弱酸性,有机质含量较高,这可能与植物落叶经发酵成腐殖质及植物根部分布的有机酸有关。铵态氮、有效钾、速效钾含量均较低,而水榆花楸、山杨和近轮叶木姜子均可生长在弱酸或中性环境下。其中,水榆花楸和山杨喜阳耐贫瘠,近轮叶木姜子喜阴。

2.2 四种环境因子日变化

实验区光照强度较低,12:00—15:00光照强度在400 μmol·m-2·s-1以上,而在14:00时达到最高值,为500 μmol·m-2·s-1(图1)。PAR随着时间变化,空气温度(Ta)表现出单峰曲线走势,14:00时达到最高值,为19.9 ℃。同样,RH与Ta呈现极显著的负相关(r=-0.694 , P<0.001),且RH相对于PAR和Ta具有滞后效应,16:00时出现最低值。Ca与PAR走势正好相反,在PAR达到最高值时,其值最低,为381 μmol CO2·mol-1。

从图1可以看出,PAR随着时间的变化引起Ta和RH的变化,从而导致空气Ca随着时间的变化而发生波动(表1)。

2.3 植物光合特性日变化

随着PAR的变化,水榆花楸和山杨的Pn 呈明显的单峰曲线,Pn较高且变化较快(图2:A)。相对于这两种植物,近轮叶木姜子Pn较小且一天内变化缓慢。水榆花楸和山杨的Pn峰值都出现在14:00,分别为11.2和13.9 μmol CO2·m-2·s-1,之后骤降。近轮叶木姜子的Pn日变化缓慢,其峰值出现在12:00,为2.57 μmol CO2·m-2·s-1。表2显示三种植物的日均Pn分别为6.23、2.65、7.33 μmol CO2·m-2·s-1,水榆花楸和山杨显著高于近轮叶木姜子,且两者之间差异不显著。三种植物的Tr日变化与PAR日变化趋势较为一致,且都在14:00时出现最高值,分别为2.25、0.57、1.56 mmol H2O·m-2·s-1,水榆花楸和山杨Tr日变化幅度大,而近轮叶木姜子相对缓慢, 且三种植物日均Tr间差异显著,水榆花楸最高,山杨次之,近轮叶木姜子最小。

三种植物的叶片水分利用效率(WUE)日变化趋势较为一致(图2:C),WUE在8:00—10:00之间急速上升至峰值,10:00之后逐渐下降,近轮叶木姜子在16:00—18:00略有微升,与Pn降速慢于Tr有关。因8:00—10:00之间Pn上升的幅度高于Tr变化的幅度,故三种植物均在10:00处出现峰值,分别为8.05、18.55、22.64 mmol·mol-1。三种植物的日均WUE分别为4.53、8.33、8.80 mmol·mol-1,水榆花楸显著低于其他两种植物,山杨的日均WUE最高,但山杨和近轮叶木姜子的日均WUE差异不显著。

2.4 植物叶片光合特性与环境因子通径分析

2.4.1 相关分析 三种植物叶片净光合速率与四种环境因子的相关分析如表3所示,与表1结果相对应。PAR、Ta、RH、Ca四种环境因子之间存在较为密切的关系。三种植物PAR均与Pn呈极显著正相关,且相关系数都在0.6以上,而水榆花楸和山杨PAR均与Pn的相关系数均在0.9以上,分别为0.957和0.991。三种植物Ca与Pn均呈极显著负相关,且相关系数都在0.7以上,而水榆花楸和山杨Ca均与Pn的相关系数均在0.8以上,分别为-0.838和-0.807。三种植物PAR及Ca对Pn影响较大,其次为Ta和RH。

2.4.2 多元回归分析 为了充分分析四种环境因子对植物叶片净光合速率的综合作用,通过建立PAR、Ta、RH、Ca四种环境因子与Pn多元线性回归方程来解释不同环境因子对Pn的相对贡献。F检验表明三种植物多元线性回归模型P均小于0.000,方差分析极显著,说明方差分析有意义的。而各回归方程的R2均在0.9以上,可以得出三种植物92%的Pn变化由四种环境因子来解释, 但其误差e对Pn的通径系数分别为0.274、0.263、0.118,说明尚有一些影响因素并未考虑到,可能与测量误差以及不同植物的生长地环境微小差别所致(表4)。

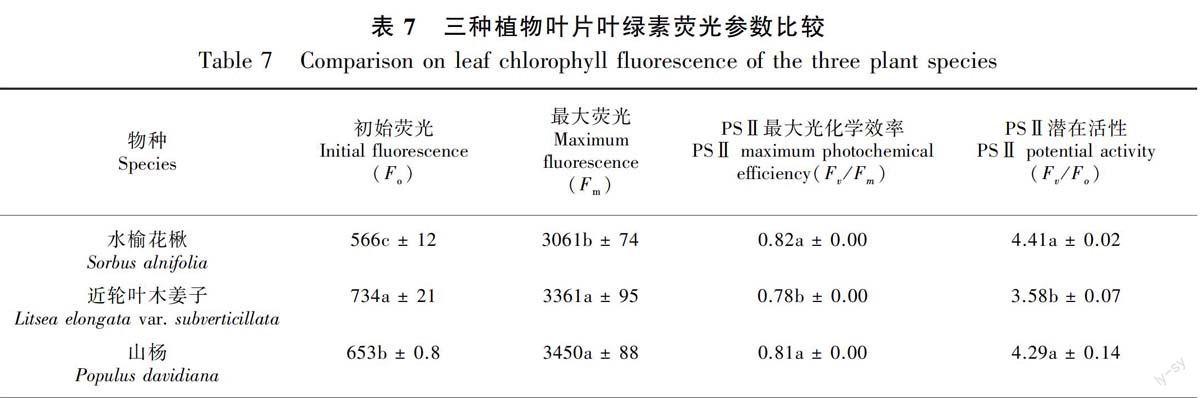

2.4.3 通径分析 各环境因子与净光合速率的作用较为复杂,通过通径分析来定量各环境因子对不同植物叶片净光合速率的影响,通径分析结果如表5所示。对三种植物Pn影响较大的是PAR和Ca,且PAR对三种植物Pn的直接通径系数均为较大正值,说明PAR对三种植物Pn均有较大的促进作用。尤其是水榆花楸,其通径系数达到了1.158,远高于其他环境因子对Pn的通径系数。而Ca对三种植物Pn的相关系数均为较大负值,而近轮叶木姜子和山杨Ca通径系数为负,其值分别为-1.168和-0.065,说明Ca对近轮叶木姜子Pn有较大的阻碍作用,对山杨Pn阻碍作用小些,但水榆花楸Ca與Pn的通径系数为正,具有较小的促进作用。

水榆花楸和近轮叶木姜子Ta对Pn通径系数均为负,而山杨为正,其值大小分别0.285、0.495、0.175。这说明三种植物Ta对Pn直接作用大小为近轮叶木姜子>水榆花楸>山杨。而近轮叶木姜子和山杨RH对Pn通径系数均为正,但水榆花楸为负,其值大小分别为0.605、0.194、-0.277。说明近轮叶木姜子RH对Pn有较大的促进作用,山杨次之,而水榆花楸RH对Pn具有阻碍作用。

决策系数(R2) = 2Pi ×riy - Pi2 (式中,Pi为自变量i对因变量y的直接通径系数,riy为自变量i与因变量y的相关系数),其值表明在通径分析中不同自变量i对因变量y的综合作用大小,可以确定主要决策变量(决策系数为正且为最大值)和主要限制变量(决策系数为负且绝对值相对较大)(宋小园等,2016)。由表5结果可知,影响三种植物Pn四种环境因子决策系数排序为水榆花楸R2PAR>R2RH>R2Ca>R2Ta,近轮叶木姜子R2PAR>R2Ca>R2RH>R2Ta,山杨R2PAR>R2RH>R2Ta>R2Ca。这说明PAR是影响三种植物Pn的主要决策变量,水榆花楸和近轮叶木姜子Ta均为负且绝对值相对较大为主要限制变量,而近轮叶木姜子RH也是一个主要限制变量。

2.5 叶片叶绿素含量及叶绿素荧光特性

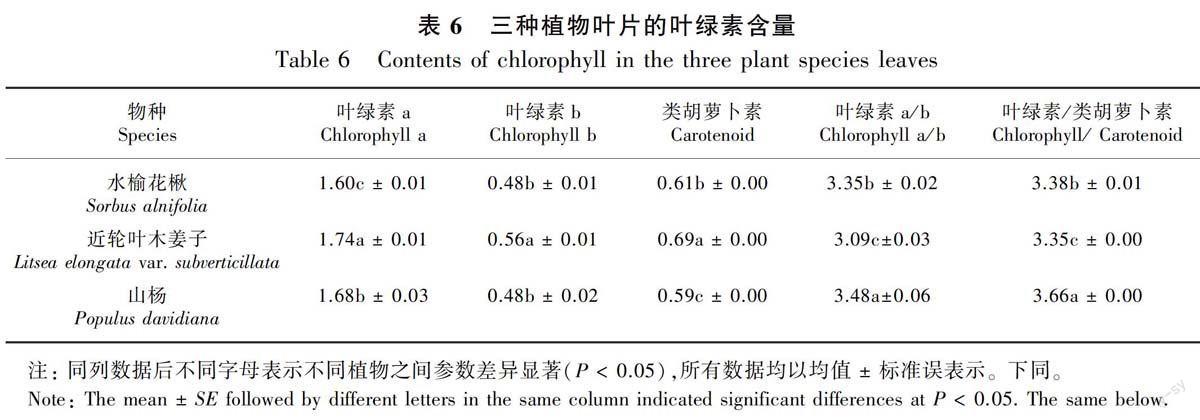

三种植物叶片叶绿素和类胡萝卜素含量测量结果如表6所示。近轮叶木姜子的叶绿素a、叶绿素b及类胡萝卜素含量均显著高于水榆花楸和山杨,而叶绿素a/b和叶绿素/类胡萝卜素比值却显著低于这两种植物。水榆花楸在叶绿素b含量和山杨无明显差异外,其余指标均低于山杨。

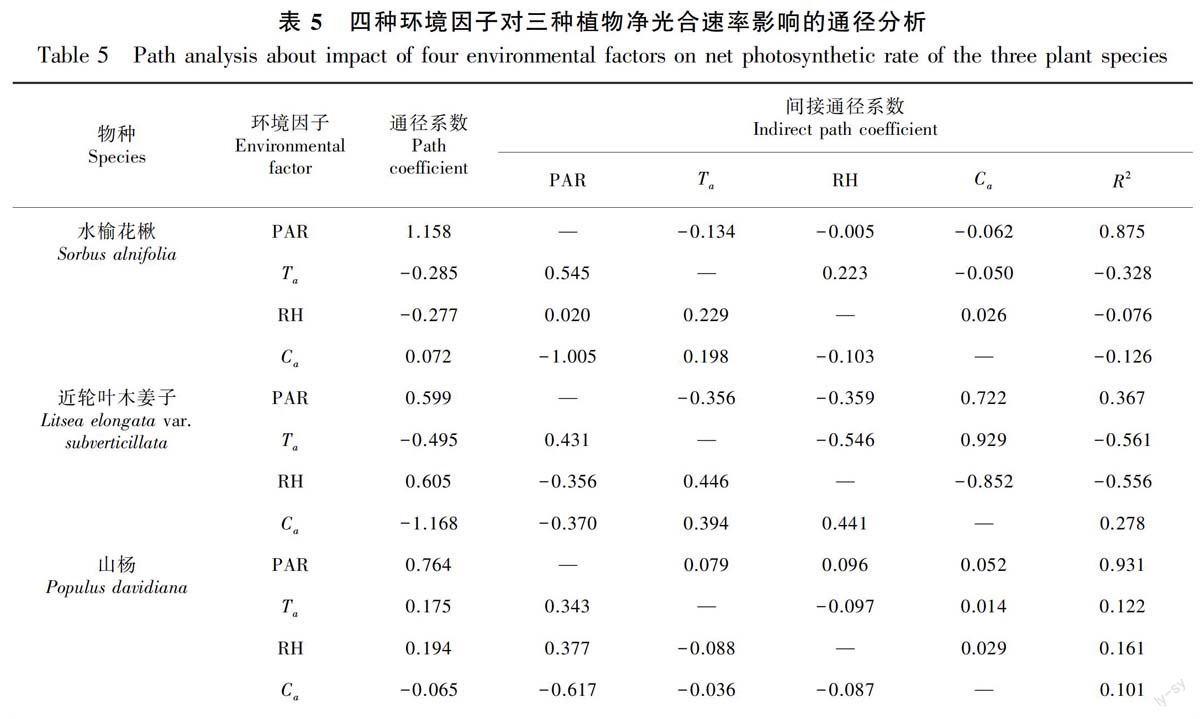

三种植物叶片叶绿素荧光参数如表7所示。水榆花楸和山杨的PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)及PSⅡ潜在活性(Fv/Fo)均显著高于近轮叶木姜子,且水榆花楸较高,两者差异不显著。

2.6 碳酸酐酶活力与δ 13C

三种植物的碳酸酐酶活力及稳定碳同位素组成δ 13C如表8所示。可以看出水榆花楸和近轮叶木姜子的碳酸酐酶活力显著低于山杨,而水榆花楸碳酸酐酶活力最小,且两种植物间差异不显著。说明山杨较其他两种植物具有较高的利用土壤无机碳能力,能够快速催化土壤中可溶的HCO3-为CO2进入植物体内,以应对因外界CO2碳源供应不足时提供部分气态CO2。

植物叶片的δ 13C值可以作为植物在一段时间内对水分利用情况的一个间接指标(孙双峰等,2005)。通常更低值的δ 13C值,植物水分利用效率越低。从表8可以看出,三种植物δ 13C值大小顺序为水榆花楸>近轮叶木姜子>山杨,表明水榆花楸水分利用效率最高,近轮叶木姜子次之,山杨最小。这与表2计算出的日均WUE正好相反。

3 讨论与结论

3.1 不同环境因子对三种植物Pn的影响

光是植物进行一切生理生化反应的能源之本,直接影响着光合碳同化能力,进而影响着植物进行光合作用。在正常的自然条件下,植物Pn与PAR呈显著的正相关。本研究通过对三种植物的光合日变化分析,PAR对三种植物Pn通径系数均为较大正值,且水榆花楸和山杨Pn未受到PAR环境胁迫;但近轮叶木姜子Pn较小并在最高光强时出现下降趋势,说明其Pn受到PAR环境胁迫,而水榆花楸和山杨在目前PAR下仍能保持较高的Pn,说明这两种植物还未达到其饱和光强点。初步断定这两种植物为喜光高Pn型植物,适宜种植在向阳高光强地带;而近轮叶木姜子Pn在PAR为400 μmol·m-2·s-1左右达到最高值,说明其易受到高光强环境胁迫,适合种植在背阴处地带。

大气CO2为植物正常生长提供了原料,为植物进行正常的光合作用提供了保证。本研究得出,植物Pn与Ca呈显著的负相关。水榆花楸和山杨Ca对Pn通径系数较小,说明Ca对这两种植物Pn作用较小,而近轮叶木姜子Ca对Pn通径系数较大,且为负值,说明Ca对近轮叶木姜子Pn作用影响极大,这可能与其较低的光化学效率有关。

空气温度Ta直接受外界光强大小影响,与植物体内酶活性紧密相关,进而会通过影响参与光合作用酶活力而限制光合作用大小。本研究中,水榆花楸和近轮叶木姜子Pn均受到Ta限制,且近轮叶木姜子受到限制的程度较水榆花楸大些,而山杨Pn未受到Ta影响。

通常空气相对湿度RH与空气温度Ta呈负相关关系,实验地光强小、温度低,其RH相对高些,但空气相对湿度RH相对于Ta具有明显的滞后效应。本研究中,水榆花楸和近轮叶木姜子RH均对调控Pn起到限制作用,尤其是近轮叶木匠子RH与Ta的交互作用共同制约着Pn大小。

3.2 不同植物叶片叶绿素和类胡萝卜素及叶绿素荧光参数比较

叶绿素和类胡萝卜素是植物叶片进行光合作用的主要色素,其含量直接影响叶片光合速率。研究结果表明,近轮叶木姜子的叶绿素及类胡萝卜素含量均高于水榆花楸和山杨,叶绿素a/b却低于水榆花楸和山杨,而叶绿素a/b及叶绿素/类胡萝卜素比值大小可以反映捕光色素复合体Ⅱ在叶绿素结构中的比重(Tubuxin et al, 2015),说明近轮叶木姜子复合体Ⅱ含量低于水榆花楸和山杨。本研究中,水榆花楸和山杨两种植物叶片低含量的叶绿素和类胡萝卜素含量,高比值的叶绿素a/b及叶绿素/类胡萝卜素,更有利于在逆境下对光能的捕获,从而表现出净光合速率均大于近轮叶木姜子,有助于有机物的积累。

非逆境下的Fv/Fm取值在0.832±0.004之内,长期逆境下植物的PSⅡ结构和功能会发生不等程度的变化,其值会发生明显的降低(冯建灿等,2002)。本研究中,三种植物的Fv/Fm比值在0.782~0.815之内, 均低于非逆境下的比值,表明三种植物处于外界环境胁迫之中。本研究表明水榆花楸的Fo、Fm均低于近轮叶木姜子和山杨;而近轮叶木姜子相对山杨有高Fo低Fm,且Fv/Fm相差不大。综合三种植物的叶绿素荧光参数变化、光合色素含量及Pn变化,表明近轮叶木姜子较水榆花楸和山杨更易受到高温和高湿度等逆境胁迫。

3.3 碳酸酐酶活力对植物叶片δ 13C值及水分利用效率的影响

喀斯特地区不同植物的δ 13C值的范围为(-30.280~-25.546)‰,平均值为(-28.040±1.208)‰(杜雪莲等,2008)。本研究中,三种植物的δ 13C值范围为(-27.467~-26.428)‰,均高于喀斯特地区植物的δ 13C平均值。叶片稳定碳同位素组成δ 13C值可以反映植物长期水分利用效率,总的来说δ 13C值越负,植物水分利用效率越低(孙双峰等,2005)。但本研究在不同的环境下δ 13C反映的植物长期水分利用效率与Ci/Ca正相关。这与Farquhar et al(2003)的研究结果一致。本研究通过Ci/Ca大小关系可近似得出三种植物的水分利用效率大小为水榆花楸>山杨>近轮叶木姜子,这与植物的气孔导度大小相关。通过计算的WUE为瞬时水分效率与δ 13C反馈的植物长期水分利用效率有差异,可能与三种植物的气孔导度、叶绿素含量、碳酸酐酶活力及PSⅡ光化学效率差异有关。

植物利用的无机碳源包括大氣中的CO2和土壤中的无机碳,而且是交替利用它们进行无机碳的固定,从而提高植物对无机碳的碳增汇能力(吴沿友,2011)。当植物遭受逆境胁迫时会表现出一系列避害或耐害策略,而碳酸酐酶在植物固碳增汇方面起到了很大的作用(吴沿友,2011;吴沿友等,2011b)。本研究中,山杨叶片碳酸酐酶活力远远大于水榆花楸和近轮叶木姜子,说明山杨叶片碳酸酐酶活力的升高是为了应对逆境下叶片气孔导度的下降引起CO2的供应不足。水榆花楸叶片碳酸酐酶活力很低,但其具有较高的气孔导度、光合色素含量及光化学效率,表现出高光合速率来维持正常生长,但因其高蒸腾速率,低水分利用效率,可知,水榆花楸在短期内对水分利用效率较低,但从长远来看,其具有较高水平的水分利用能力。近轮叶木姜子的碳酸酐酶活力虽小,具有较低的气孔导度和光化学效率,以致表现出较低的光合速率,但其具有较高的水分利用效率能够在逆境下对有限水分的充分利用,说明近轮叶木姜子相对其他两者来说更能适应干旱缺水环境。

综上所述,通过对玉舍国家森林公园半山阳坡上三种造林植物水榆花楸、近轮叶木姜子、山杨光合特性日变化及叶绿素荧光等光合生理特征实验比较综合分析,这三种植物应根据自身的生理特性与环境因子相呼应方能达到“适生”、“生态修复”双重效果。水榆花楸Pn主要受PAR影响,但其具较高的Pn和气孔导度及光化学效率,适宜生长在高光强,半干旱或湿润地区;近轮叶木姜子Pn主要受PAR影响,同时受Ta和RH双重限制,考虑到其WUE相对水榆花楸和山杨较高,适宜生长在背阴处或山谷地带;而山杨因具有较高的碳酸酐酶活力和叶绿素含量,Pn较高,主要受PAR影响,结合其WUE和碳酸酐酶活力也较高能够应对逆境下无机碳和水源的供应不足,其适应生长在山顶向阳地带。结合喀斯特地区高山分布的地貌特点,兼顾三种植物正常生长所受限的环境因子,考虑近轮叶木姜子为中药型植物,可以在不影响当地植被情况下在山阴处大力种植该种植物,既增加植被覆盖率又可以在非耕地增加收入,而水榆花楸和山杨因其具有较高的光合生产能力,可以在半山坡以上均可种植,并作为速生植物来加快当地经济收入或改造当地脆弱生境的优选植物。

参考文献:

CAO JH, YUAN DX, PAN GX, 2003. The soils in karst ecosystems [J]. Advan Earth Sci, 18: 37-44. [曹建华, 袁道先, 潘根兴, 2003. 岩溶生态系统中的土壤 [J]. 地理科学进展, 18: 37-44.]

DU XL, WANG SJ, GE YG, et al, 2008. The change in δ 13C value of plant leaves karst rocky desertification process and its environmental analysis [J]. Prog Nat Sci, 18(4): 413-423. [杜雪莲, 王世杰, 葛永罡, 等, 2008. 喀斯特石漠化过程的植物叶片δ 13C值变化及其环境分析 [J]. 自然科学进展, 18(4): 413-423.]

————水溶蚀岩石的奇观