浅析梳理工艺控制短绒棉结的误区

陈玉峰

(光山白鲨针布有限公司,河南 光山 465450)

在实际生产中,对纤维梳理的质量要求是短绒含量少、控制棉结数,结果导致劳动强度增大、梳理质量和梳理效率降低。因此要正确掌握梳理系统中的有效措施,消除控制误区,合理清除棉结、降低短绒增长,这也是提高梳理质量的关键。

1 梳棉短绒和棉结控制的原则

1.1 短绒和棉结控制是系统工程

纤维梳理过程是一项系统工程,为了控制短绒和棉结,需要前、后道工序的纺纱工艺互相配合。

1.2 短绒和棉结控制的规律

梳理工艺的核心是减少纤维损伤和短绒增加。梳理工艺的控制规律有三点:一是开清棉工艺流程越长,除杂越好,但棉结的增长也越多;二是开清棉部件打击力度大、气流急,则纤维转移率低,短绒、棉结的增长越多;三是清梳梳理和除杂效率有一定的互补性。

1.3 短绒和棉结控制的方法

a)分解暴露理论:棉结和杂质的排除,必须经过充分的开松[1]。

b)系统分配理论:系统控制、合理分工,才能达到最佳状态;应做到梳理前后分配、落杂前后分配和短绒增长排除的分配合理等;根据体积变化合理分布功能,如开松棉块,分解棉束,梳解纤维束,梳理纤维集合体,分离为单纤维,排除(针刺控制),伸直纤维弯钩和转移凝聚纤维条[2]。

2 短绒和棉结控制误区及改进措施

2.1 短绒和棉结未能兼顾

JWF1203型梳棉机纺长度为38 mm、线密度为1.33 dtex涤纶,锡林针布齿条型号为AC2520×01660,道夫针布齿条型号为AD4030×02090,弹性盖板针布型号为MCH32;基本参数设置:锡林转速为300 r/min;刺辊转速为690 r/min;出条线速度为180 m/min;棉条定量为25 g/(5 m);锡林针布—前固定齿条盖板针布隔距为0.22 mm,0.22 mm,0.20 mm,0.20 mm;锡林针布—后固定齿条盖板针布隔距为0.30 mm,0.30 mm,0.28 mm,0.28 mm;锡林针布—回转弹性盖板针布隔距为0.18 mm,0.18 mm,0.15 mm,0.15 mm。

出现问题:锡林绕花,针布损伤,棉结高达14粒/g。

改进措施:提高锡林转速为370 r/min,刺辊转速为870 r/min;锡林针布与前、后固定齿条盖板针布隔距放大,前固定齿条盖板针布隔距为0.30 mm,0.30 mm,0.28 mm,0.28 mm;后固定齿条盖板针布隔距为0.60 mm,0.50 mm,0.25 mm,0.25 mm;锡林针布—回转弹性盖板针布隔距为0.22 mm,0.22 mm,0.20 mm,0.20 mm。采取上述措施后,问题消除,棉结降为6粒/g,实现了高速高产。

原因分析:高速高产条件下,纤维流量增加,只注重对纤维的保护,采用低速度、紧隔距造成静电而缠绕纤维,使棉结增加[3]。放大隔距、提高锡林和刺辊转速后,既改善了梳理效果,又提高了梳理质量。

2.2 重高产、轻棉结控制

转杯纺C601型梳棉机纺低级棉,基本的工艺参数设置:锡林转速为841 r/min;刺辊转速为1400 r/min;出条线速度为220 m/min~250 m/min;棉条定量为60 g/(5 m);产量为120 kg/h。

出现问题:生条棉结为214粒/g,棉结清除率为63%;OE 24.6 tex成纱棉结高达460粒/km。

改进措施:① 并条:原一并3并达不到要求,改为二并5并仍不理想;② 棉条定量由60 g/(5 m)降到50 g/(5 m)后,质量指标达到要求,生条棉结为164粒/g,棉结清除率为73%,OE 24.6 tex成纱棉结为210粒/km。

原因分析:只注重产量,忽视了对棉结的清理;采用合理棉条定量后,棉结清除率和成纱质量得到明显改善。

2.3 重纤维梳理、轻纤维取向度

FA224D型梳棉机,锡林、道夫、回转弹性盖板的针布配置分别为AC2030×01550,AD4030×02090和 MCH45;工艺参数设置:刺辊转速为1060 r/min,回转弹性盖板针布线速度为377 mm/min,锡林转速为458 r/min;锡林针布—前固定齿条盖板针布隔距为0.15 mm,0.15 mm,0.13 mm,0.13 mm;锡林针布—后固定齿条盖板针布隔距为0.35 mm,0.35 mm,0.33 mm,0.33 mm; 锡林针布—回转弹性盖板针布隔距为0.18 mm,0.18 mm,0.16 mm,0.16 mm;后部的棉箱开松辊转速为450 r/min;AFIS棉结要求降到45粒/g以下。

出现问题:① 回转盖板针布底布拉伤;② 短绒增加到约17%,纤维损伤大;③ AFIS棉结达55粒/g以上。

改进措施:① 后部开松速度提高为650 r/min,刺辊转速降低为960 r/min;② 改善针密,锡林金属针布齿条由AC2030×01550型更换为AC2030×01740型。采取措施后,AFIS棉结降到45粒/g以下,筵棉到生条短绒增长率控制在1%。

原因分析:只注重高速度、紧隔距,忽视了针布的选配和棉纤维的取向度;刺辊采用高速强分梳而损伤纤维,棉结反而增加。应改进齿密,合理选用针布,加大棉箱开松,降低刺辊转速,使纤维得到柔性分梳,以减少纤维损伤[4]。

2.4 忽视工艺流程一致性,造成质量不稳定

清梳一机两线的梳棉机工艺参数设置:锡林转速为390 r/min;刺辊转速为760 r/min;出条线速度为140 m/min,定量为22.5 g/(5 m)。

出现问题:精梳棉CJ 9.7 tex,两条线的生条棉结差3粒/g~4粒/g,短绒约差3%;成纱一线棉结为45粒/km~50粒/km,另一线棉结为60粒/km~70粒/km。

改进措施:刺辊转速由760 r/min提高为870 r/min;调整两线棉箱速度一致为1050 r/min(原一条线为750 r/min,另一条线为1050 r/min);两条线隔距统一调整为18.0 mm×30 mm(原一条线为18.5 mm×30 mm,另一条线为18.0 mm×30 mm);改造之后,两线质量一致。

原因分析:系统工艺的差异性,造成了质量的差异性。

2.5 注重局部工艺,忽视系统配合

A186G型梳棉机色纺参数设置:纺棉刺辊转速为1040 r/min,锡林转速为360 r/min,定量为19.5 g/(5 m)。

出现问题:棉结和短绒多。

改进措施:增大锡林—刺辊转速比。刺辊转速适当,能够减小对纤维的打击,起保护纤维作用。

原因分析:一是锡林—刺辊转速比不大于2.1时不利于转移,刺辊高速返花,棉结增加;二是刺辊转速过高,短绒增加。具体效果见表1。

表1锡林—刺辊转速比提高前后生条质量的对比

刺辊转速锡林转速棉结杂质r·min-1粒·g-1短绒 (<19 mm)率/%1070360293016.6910360263515.9

2.6 整理区紧隔距导致短绒增加

FA206B型梳棉机纺Tencel LF 14.8 tex赛络纺,配套锡林金属针布齿条型号为AC2030×01550,道夫金属针布齿条型号为AD4030×01890,回转弹性盖板针布型号为TPT45。锡林针布—回转弹性盖板针布隔距为0.18 mm,0.18 mm,0.16 mm,0.16 mm;锡林针布—前固定齿条盖板针布隔距为0.13 mm,0.13 mm,0.13 mm,0.13 mm。

出现问题:生条棉结差为12粒/g,短绒(<19 mm)率为11.6%,成纱棉结高达210粒/km。

改进措施:锡林针布—前固定齿条盖板针布隔距放大为0.18 mm,0.18 mm,0.18 mm,0.18 mm;短绒(<19 mm)率为6.6%,成纱棉结为112粒/km。

原因分析:前固定齿条盖板针布隔距过紧造成纤维损伤、短绒增加;紧隔距、强分梳在精细自由梳理区有非常显著的效果,但是紧隔距易带来纤维损伤大,短绒、棉结增加;因此,在工艺设计时应兼顾。

2.7 不注重管网布置,造成棉结杂质线差大

FA203型梳棉机,一机两线12台,配套锡林金属针布齿条型号为AC2030×01740,道夫金属针布齿条型号为AD4030×02090,回转弹性盖板针布型号为MCH52。工艺设置:锡林转速为360 r/min;刺辊转速为790 r/min;出条线速度为180 m/min;定量为21.5 g/(5 m);锡林针布—前固定齿条盖板针布隔距为0.22 mm,0.22 mm,0.20 mm,0.20 mm,锡林针布—后固定齿条盖板针布隔距为0.30 mm,0.30 mm,0.28 mm,0.28 mm;锡林针布—回转弹性盖板针布隔距为0.18 mm,0.18 mm,0.15 mm,0.15 mm。

出现问题:一排6台棉结约为30粒/g,二排6台棉结约为40粒/g,差异很大。

解决措施:二排的精清棉机提速,比原来高约50 r/min。

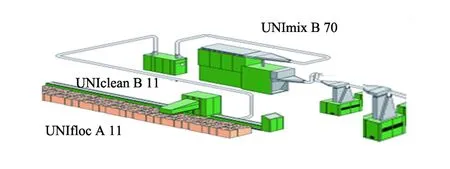

原因分析:此机台精清棉机是串联安装,棉箱串联的缺点是风力输送问题,距离长时,小棉块易到达,大棉块易在近处下落;提高速度后,解决了大块棉絮开松不足的问题,两线棉结差异大的问题也得到解决;串联管网布置容易出现线差,见图1;正常机台管网布置见图2。

图1 串联管网布置

图2 正常机台管网布置

2.8 合理分配清梳排杂落杂,提高成纱质量

清梳联的工艺流程为:抓棉机→自由落杂机→开棉机→混棉机→精清棉机→除微尘机→喂入棉箱→梳棉机。在排杂分配方面,一开一落一清的开清配置难以达到50%以上的除杂效率要求,反而会增加梳棉机后部的落杂负担和回转盖板区的梳理负荷,最终影响产品质量。

机采棉的含杂率约为2.3%,部分高达4.0%以上。在清梳联流程中增强排杂能力,提高分梳效果的工艺必须有机结合;否则,会出现开清和梳棉排杂落杂分配不合理,造成针布嵌杂等问题。为此,在加工含杂率为2.7%的机采棉时,开清工序配用单轴流或双轴流开棉机时出现盖板嵌杂、梳理效果差的问题;机采棉落杂分配不当造成的盖板针布嵌杂、道夫针布嵌杂见图3。

a) 回转盖板针布嵌杂

b) 道夫金属针布嵌杂

采用开松除杂效果较好的FA106B型豪猪开棉机代替自由落杂,使开清工序的除杂效率大于50%,对减少成纱结杂有利;在流程中采用FA106B型开棉机代替自由落杂机的效果见表2。

由表2可知:采用FA106B型豪猪开棉机代替FA126型单一除杂设备,增加了开清点,有效提高了除杂效率,保证成纱质量。

原因分析:当流程中的排杂除杂效率低时,造成梳棉工序的梳理负荷重,最终影响产品质量;应合理分配清梳除杂任务,减小梳理负荷解决相关问题。

2.9 优化刺辊针布梳理工艺,降低短绒增长

梳理工艺主要有刺辊针布—给棉板,刺辊针布—齿条盖板,锡林针布—回转弹性盖板针布,锡林针布—固定齿条盖板针布工艺。随着梳棉机高速化,齿/针尖面纤维数量增加,梳理时短纤维的含量相应增加[5],为提高梳理度、降低棉结,一般采取刺辊后部紧隔距、强分梳工艺而导致短绒增加;因此,合理的工艺配置对短绒增长的控制至关重要。

表2采用不同开棉机对成纱质量的影响(细纱品种为C 14.6 tex)

项目FA126型自由落杂FA106B型开棉机质(重)量CV/%2.001.90AFIS梳棉棉结/(粒·g-1)10378AFIS梳棉杂质总数/(粒·g-1)4012条干CV/%16.5015.10细节/(个·km-1)1410粗节/(个·km-1)243208棉结/(个·km-1)480378管间CVb /%2.42.010万m纱疵/个126

原因分析:纤维梳理工艺中,刺辊针布—给棉板隔距大小对短绒的影响很大:隔距小,短纤维增长显著;隔距大,可减小短纤维的增长,有利于保护纤维。刺辊针布—齿条盖板针布隔距小,短绒增长显著;隔距大,则增长微小。后固定齿条盖板针布等附加分梳元件的作用是为了加强对纤维的预分梳,减轻主梳理区的压力,缓解主梳理区的负担,此处的隔距不宜过紧,过紧易产生梳理疲劳,反而容易产生短绒。

改进措施:刺辊针布—给棉板隔距适当放大,并保持适度的刺辊转速对梳理质量有利。锡林针布—回转弹性盖板针布隔距对短绒增长影响明显,应根据纤维量进行控制。后上罩板上口是纤维进口,此处气流容易形成涡流区,隔距过小,气流运动不畅,不利于梳理。以上工艺配置对短绒的影响见表3。

综上,刺辊针布—齿条盖板针布隔距、刺辊针布—给棉板隔距以及附加齿条盖板针布隔距,应以保护纤维为主,齿条盖板的梳理强度不宜太大,否则对纤维的损伤会加大,反而不利于梳理质量的提高。后罩板上口是气流集聚的地方,容易造成正压区,过小的隔距导致气流在此处聚集,使纤维转移时的阻力增大,容易揉搓梳断造成短绒和棉结[6]。

3 结语

梳棉棉结和短绒是梳理质量的重要指标,在整个梳理系统工程中是相互关联的,应注重前后的有机结合和控制,应二者或多者兼顾、避免误区,才能取得预期的梳理效果。梳棉机工艺配置不当会造成纤维损伤,紧隔距、强分梳造成梳开棉结和短绒增加的矛盾;低速度造成保护纤维与梳不开棉结的矛盾;梳理过程中两齿/针尖面间隔距越小、齿/针尖密度越大则对纤维的握持力越强;工艺配置不当、梳理不充分则棉结增加,过度梳理则短绒增加。因此,工艺配置应以配合针布实施柔性梳理和充分梳理为主要目的。

表3梳棉工艺改变前、后对成纱质量的影响对比(品种为C 18.2 tex)

项目原工艺优化后工艺给棉板—刺辊针布隔距/mm0.200.78齿条盖板—刺辊针布隔距/mm0.380.60后固定齿条盖板针布—锡林针布隔距/mm0.30,0.28,0.250.40,0.36,0.30后上罩板上口—锡林针布隔距/mm0.700.97后棉网清洁器刀口—锡林针布隔距/mm0.761.00锡林针布—回转弹性盖板针布隔距/mm0.18,0.15,0.15,0.150.20,0.15,0.15,0.15前上棉网清洁器刀口—锡林针布隔距/mm0.280.25回转弹性盖板针布线速度/(mm·min-1)196266条干CV/%15.1614.60细节/(个·km-1)2920粗节/(个·km-1)320286棉结/(个·km-1)248204生条短绒率/%15.1613.80生条棉结/(粒·g-1)3125生条杂质/(粒·g-1)8876

——具有历史感的工具